Антибиотик при воспалении послеоперационных швов

Медицинский эксперт статьи

Алексей Портнов, медицинский редактор

Последняя редакция: 25.06.2018

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

В клинической практике антибиотики после операции применяются во избежание гнойных послеоперационных осложнений, связанных с бактериальным инфицированием зоны хирургического вмешательства.

Пациенты задаются вопросом, нужны ли антибиотики после операции? Медики дают утвердительный ответ и аргументируют его тем, что, кроме имеющегося у многих оперируемых собственного локального очага инфекции, следует учитывать наличие оппортунистических инфекций (которые развиваются на фоне снижения иммунитета), а также инфекций нозокомиальных (то есть внутрибольничных), которые быстро атакуют организм, ослабленный операцией.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Показания к применению антибиотиков после операции

В обязательном порядке курсы антибиотиков после операции назначаются при обширных вмешательствах по поводу проникающих травм или гнойных воспалений органов брюшной и грудной полостей.

Антибиотики после полостной операции – при пиогенных абсцессах и некрозах любых внутренних органов, перитоните, прободении кишечника и т.д. – призваны не допустить развития бактериемии и самых опасных послеоперационных осложнений – абдоминального или общего сепсиса.

В ходе любой операции сложно предотвратить микробную контаминацию – попадание внутрибольничных инфекций: золотистого стафилококка, стрептококков, синегнойной палочки, энтеробактерий, псевдомонады и др. Показания к применению антибиотиков после операции – ликвидация имеющихся очагов воспалении и снижение вероятности вторичного инфицирования при хирургических вмешательствах на органах желудочно-кишечного тракта (особенно на слепой, толстой и прямой кишке); на желчном пузыре, желчном протоке и печени; на почках (при проведении нефростомии или нефрэктомии); на органах малого таза (при оперативном лечении урологических и гинекологических заболеваний); на легких (в торакальной хирургии); на сердце (в кардиохирургии); в сосудистой и нейрохирургии.

При этом антибиотики после операции в случае гнойно-воспалительных осложнений должны назначаться с учетом места их развития, интенсивности воспалительного процесса, специфики инфекционного агента и его резистентности (устойчивости) к тем или иным антибактериальным средствам. Медики отдают предпочтение максимально эффективным и быстродействующим препаратам с широким спектром противомикробной активности, с меньшим риском побочных действий и более легким восприятием прооперированными пациентами.

В хирургических и реанимационных отделениях используется форма выпуска антибиотиков для системного применения путем парентерального введении – порошки для приготовления инъекционных растворов (антибиотики группы цефалоспоринов и карбапенемов) либо готовый раствор в ампулах. Не исключается назначение таблетированных препаратов, а для детей – в виде суспензий (если позволяет состояние пациентов и степень воспалительных процессов незначительная). А то, сколько дней колют антибиотики после операции, как правило, не зависит от ее вида или локализации: имеет значение разновидность бактерий и состояние больных. У препаратов данной фармакологической группы строго регламентированная и биохимически обоснованная продолжительность применения (не менее шести-семи дней), однако при наличии обширных гнойных воспалений, бактериемии или сепсиса курсы антибиотиков после операции могут быть более длительными и интенсивными – с комбинацией нескольких препаратов, синергетическое действие которых будет обеспечивать целенаправленную и эффективную противобактериальную терапию.

Фармакодинамика

Как и все антибиотики-цефалоспорины, Цефотаксим, Цефазолин и Цефтриаксон действуют бактерицидно благодаря способности проникать в клетки аэробных и анаэробных микроорганизмов и модифицировать их белковые ферменты (транспептидазы), что приводит к торможению синтеза пептида стенки клеточной оболочки бактерий и препятствует делению их клеток.

Фармакодинамика аминогликозида Амикацина отличается от механизма действия цефалоспоринов: внутрь бактериальных клеток препараты этой группы не проникают, но нарушают синтез протеинов в рибосомах, необратимо связываясь с белковыми ферментами субъединицы 30S клеточной рибосомы. То есть митоз клеток становится невозможным, и бактерии гибнут.

Благодаря меньшему размеру молекул антибиотик группы карбапенемов Мерапенем быстрее проникает в бактериальные клетки и тоже нарушает синтез белков, необходимых для размножения микробов. Кроме того, карбапенемы могут подавлять синтез токсинов грамотрицательными бактериями, и это дает дополнительный терапевтический эффект Мерапенема и всех антибиотиков данной группы.

Препарат Амоксиклав является комбинацией пенициллинового средства амоксициллина и клавулановой кислоты. Амоксициллин действует путем снижения ферментативной активности транспептидаз бактерий и блокирования образования их клеточных мембран. А клавулановая кислота (в виде клавуланата калия), попадая в микробные клетки, нейтрализует их бета-лактамазы – ферменты, с помощью которых микроорганизмы защищаются от антибактериальных средств

Фармакокинетика

От 25 до 40% вводимого Цефотаксима связывается с белками плазмы крови, проникает в ткани внутренних органов и жидкости и оказывает бактерицидное действие в течение 12 часов. Две трети препарата экскретируется в неизмененном виде через почки и кишечник (с периодом полувыведения 60-90 минут). Треть препарата трансформируется в печени в активные метаболиты, обладающие антибактериальным эффектом.

Фармакокинетика Цефазолина идентична Цефотаксиму, но период полувыведения составляет примерно два часа.

Биодоступность Цефтриаксона даже при внутримышечном введении составляет практически 100%, а связывание с белками плазмы крови – до 95% (с максимальной концентрацией через 90 минут после инъекции). Цефтриаксон также проникает во все ткани организма, откуда выводится с мочой и желчью: период полувыведения – 6-9 часов, в пожилом возрасте – вдвое больше, а у детей – до 7-8 суток. Плохая работа почек способствует накоплению препарата.

Высокой биодоступностью отличается и Меропенем; он попадает в ткани и жидкости организма, при этом не более 2% препарата связываются с белками плазмы крови. Через 12 часов после введения до 70% данного лекарственного средства в неизмененном виде и выводится почками, остальная часть метаболизируется в печени.

Аминогликозидные антибиотики после операции (Амикацин) концентрируются в жидкостях и в межклеточном пространстве тканей легких, печени и почек, оболочки головного мозга (при черепно-мозговой локализации инфекционного воспаления); связывание с белками плазмы не превышает 11%. Максимальное содержание в крови отмечается примерно через 90 минут после введения в мышцу. В организме Амикацин не подвергается разложению и выводится почками (период полувыведения составляет примерно два часа).

Действующие вещества Амоксиклва (Аугментина) – амоксициллин и клавулановая кислота – попадают в ткани и жидкости; связываются с белками плазмы (на 20-30%); максимально концентрируются в секрете гайморовой полости, полости среднего уха, в плевральной полости и легких, в ликворе, матке и яичниках. Из организма амоксициллин выводится с мочой, практически не подвергаясь метаболизму; клавулановая кислота трансформируется в печени и выводится почками, кишечником и через дыхательные пути.

Использование антибиотиков после операции во время беременности

Согласно официальным инструкциям, Цефотаксим, Цефазолин и Амоксиклав во время беременности и лактации допускается применять исключительно по строгим показаниям (врачи должны оценивать соотношение пользы для женщины и риска негативного воздействия препарата на плод).

Цефтриаксон не применяется в первые три месяца беременности, а при использовании данного препарата в период лактации временно приостанавливают кормление грудью, так как антибиотик попадает в материнское молоко.

В период беременности применять антибиотики Меропенем и Амикацин противопоказано.

Противопоказания к применению

Противопоказания к применению Цефотаксима включают гиперчувствительность к цефалоспоринам и пенициллиновым антибиотикам, кровотечение и наличие в анамнезе воспаления тонкой и толстой кишок (энтероколита).

Цефазолин и Цефтриаксон также не применяют при повышенной чувствительности пациентов; Цефтриаксон противопоказан при недостаточности почек или печени.

Амикацин имеет такие противопоказания, как воспаление слухового нерва (неврит), гиперуремия, недостаточность печени и почек, период новорожденности детей. Не следует применять детям первых трех месяцев и препарат Меропенем.

Амоксиклав противопоказано использовать в лечении пациентов, имеющих повышенную чувствительность к клавулановой кислоте, амоксициллину и всем пенициллинам, а также при гепатите и механической желтухе, возникшей вследствие холестаза.

[12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]

Побочные действия антибиотиков после операции

Применение практически всех антибактериальных препаратов может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей, болью в животе и нарушением кишечной микрофлоры (дисбактериозом).

Кроме того, побочные действия антибиотиков после операции – при использовании Цефотаксима и Цефазолина – могут выражаться в аллергических реакциях, головной боли, снижении уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови, воспалении тканей и стенок вен в месте инъекции.

Цефтриаксон, кроме уже перечисленных побочных эффектов, может вызывать воспаление почечных лоханок и развитие грибковой инфекции (кандидоз). Применение Амикацина может повредить почки и ухудшить слух.

Амоксиклав (Аугментин) может вызывать гематурию, а побочные действия Меропенема включают судороги.

Названия антибиотиков после операции

В приведенный ниже перечень включены те названия антибиотиков после операции, которые чаще других медикаментозных средств данной класса используются в сегодняшней отечественной хирургии. Это такие препараты, как:

- антибиотики-цефалоспорины: Цефотаксим (другие торговые названия: Клафоран, Интратаксим, Кефотекс, Клафотаксим, Талцеф, Цефосин), Цефазолин (Цефамезин, Кефзол), Цефтриаксон (Лонгацеф, Роцефин) и др.;

- антибиотики группы аминогликозидов: Амикацин (другие торговые названия: Амикацина сульфат, Амицил, Амитрекс, Амикозид, Ликацин, Фарциклин);

- антибиотики группы карбапенемов Меропенем (синонимы: Мепенем, Мепенам, Меронем, Мезонекс Мероноксол, Меропенабол, Пропинем, Сайронем);

- препараты пенициллиновой группы: Амоксиклав (другие торговые названия: Амоксициллин, потенцированный клавуланатом, Аугментин, Амоксил, Клавоцин, А-Клав-Фармекс, Флемоклав).

Все эти препараты относятся к бета-лактамным антибиотикам. Антибиотики после операции цефалоспоринового ряда названы первыми неслучайно: их высокая активность в отношении большинства граммотрицательных и многих граммположительных бактерий позволяет успешно бороться с инфекционными воспалениями после хирургических вмешательств и больничными инфекциями при минимальных негативных побочных эффектах.

Способ применения и дозы антибиотиков после операции

Наиболее целесообразный способ применения антибиотиков после операции – инъекционный.

Так, Цефотаксим, Цефазолин, Цефтриаксон и другие цефалоспориновые антибиотики вводятся внутримышечно либо струйно и капельно в вену. Разовая доза для взрослых определяется по тяжести состояния: по 0,25-0,5 г каждые 8 часов, по 1 г каждые 12 часов, по 2 г через каждые 6-8 часов. Отмечается необходимость корректировки дозы антибиотиков после операции в сторону снижения после улучшения состояния пациентов.

Амикацин колют внутримышечно (в течение 7-10 дней) или вводят струйно внутривенно (в течение 3-7 дней); суточная доза препарата рассчитывается по массе тела (по 10-15 мг на килограмм) и делится на два-три инъекции.

Антибиотик Меропенем положено вводить болюсно внутривенно или путем длительных внутривенных вливаний (инфузий). Дозировка колеблется при различной тяжести состояния после операции: по 0,5 г три раза в сутки (при воспалительных очагах в легких, мочеполовой системе, в мягких тканям и коже); по 1-2 г – при бактериальной контаминации, в том числе в виде сепсиса. Доза для пациентов-детей рассчитывается по их весу (30-60 мг на кг).

Амоксиклав в форме раствора для инъекций применяется внутривенно (медленно): доза для взрослых и детей старше 12 лет – по 1,2 г (трижды в сутки); детям старше 3 месяцев и до 12 лет – по 30 мг на каждый килограмм веса. Стандартный курс лечения после операции – две недели.

Детям младше 6 лет можно давать Амоксиклав в форме суспензии: в суточной дозе по 40 мг на килограмм массы тела (в три приема); детям до трех месяцев – по 30 мг на каждый килограмм. Любые изменения дозировки проводит врач, оценивая состояние больного.

Передозировка

Передозировка Цефотаксима, Цефазолина, Цефтриаксона и Меропенема выражается в усилении побочных эффектов данных препаратов. Передозировка Цефотаксима нейтрализуется с помощью десенсибилизирующих средств (антигистаминов). При превышении дозы Цефазолина и Цефтриаксона может применяться ускоренный гемодиализ.

При передозировке Амикацина отмечаются головокружение, тошнота и рвота, потеря слуха, дизурия, чувство жажды, нарушение координации движений и дыхания. Может потребоваться интенсивная противотоксическая терапия с гемодиализом и искусственной вентиляцией легких.

Как отмечено в инструкции, передозировка препарата Амоксиклав (Аугментин) может проявиться в виде головокружений, нарушений сна, психического перевозбуждения и судорог. Предписано проведение симптоматического лечения.

Взаимодействия с другими препаратами

Для указанных антибактериальных средств, применяемых после операции, отмечаются следующие взаимодействия с другими препаратами.

Антибиотики-цефалоспорины (Цефотаксим, Цефазолин, Цефтриаксон и пр.) нельзя применять одновременно с мочегонными средствами и антибиотиками группы аминогликозидов – из-за повышения негативного воздействия на почки. Также следует избегать применения НПВС, чтобы не увеличить риск возникновения кровотечений.

Амикацин несовместим с такими антибиотиками, как канамицин, неомицин и мономицин. При одновременном использовании Амикацина с Левомицетином, тетрациклинами и сульфаниламидными средствами действие всех препаратов значительно усиливается. Средства для наркоза в сочетании с аминогликозидами могут привести к остановке дыхания.

Условия хранения и срок годности

Антибиотики после операции следует хранить в месте, защищенном от света, при температуре не выше +24-25°С.

Срок годности препаратов Цефотаксим, Цефтриаксон, Амикацин, Меропенем, Амоксиклав составляет 2 года, Цефазолина – 3 года.

Внимание!

Для простоты восприятия информации, данная инструкция по применению препарата “Антибиотики после операции” переведена и изложена в особой форме на основании официальной инструкции по медицинскому применению препарата. Перед применением ознакомьтесь с аннотацией, прилагающейся непосредственно к медицинскому препарату.

Описание предоставлено с ознакомительной целью и не является руководством к самолечению. Необходимость применения данного препарата, назначение схемы лечения, способов и дозы применения препарата определяется исключительно Лечащим врачом. Самолечение опасно для Вашего здоровья.

Источник

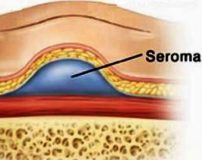

Послеоперационная серома – это скопление серозной жидкости в зоне шва, обусловленное травматизацией мягких тканей. Является осложнением хирургических вмешательств. Рассасывается самостоятельно либо принимает хроническое течение. Проявляется припухл остью в области шва, чувством распирания, неприятными ощущениями и эффектом переливания жидкости при перемене положения тела. При крупных серомах наблюдаются нарушение общего состояния, субфебрилитет. Патология может осложняться инфицированием, формированием некроза. Лечение – пункции или дренирование с активной аспирацией на фоне медикаментозной терапии. В отдельных случаях требуются повторные операции.

Общие сведения

Послеоперационная серома (серома шва) – распространенное осложнение раннего послеоперационного периода. Чаще всего встречается в общей хирургии, маммологии, онкологии и пластической хирургии. По различным данным, частота образования клинически значимых сером после операций, сопровождающихся значительной отслойкой мягких тканей, колеблется от 0,8% до 80% и более. Осложнение может развиваться у пациентов любого возраста и пола, чаще встречается у женщин средней и старшей возрастной группы.

Послеоперационная серома

Причины

Серома является полиэтиологическим состоянием, рассматривается как осложнение обширных хирургических вмешательств. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что скопление жидкости в проекции послеоперационной раны нельзя считать осложнением, поскольку оно представляет собой нормальный процесс заживления в фазе экссудации.

В подтверждение своей точки зрения ученые приводят данные ультразвуковых исследований, согласно которым послеоперационные серомы (в том числе – клинически незначимые) обнаруживаются у 100% пациентов. Основными провоцирующими факторами образования крупных сером, требующих проведения активных лечебных мероприятий, являются:

- значительная отслойка жировой клетчатки;

- большая раневая поверхность;

- грубые хирургические манипуляции с тканями (многочисленные разрезы, захват раздавливающим инструментом и пр.);

- чрезмерное использование коагуляции;

- большая толщина подкожной жировой клетчатки (более 5 см).

К числу предрасполагающих условий относят индивидуальные особенности организма, нарушения иммунитета, сахарный диабет и хронические соматические заболевания, негативно влияющие на процесс заживления раны. Чаще всего послеоперационные серомы образуются после абдоминопластики, герниопластики, маммопластики, мастэктомии, аппендэктомии, холецистэктомии. При использовании имплантатов имеет значение раздражение окружающих тканей и развитие асептического воспаления вследствие контакта с эндопротезом.

Патогенез

Существуют различные точки зрения на патогенез сером. Согласно наиболее популярной, обширные разрезы, отслойка мягкотканных структур, раздавливание или прижигание тканей и другие факторы вызывают значительные повреждения мелких лимфатических сосудов. Лимфатические сосуды тромбируются медленнее кровеносных, в результате лимфа долгое время изливается в ткани. На этапе экссудации жидкая часть крови выходит за пределы кровеносных сосудов, что увеличивает количество жидкости в тканях.

В полостях, возникших в области послеоперационной раны, скапливается соломенно-желтая жидкость, содержащая макрофаги, тучные клетки, лейкоциты и белковые фракции. В норме эта жидкость асептическая. При попадании микроорганизмов возможно нагноение с формированием абсцесса. Крупные скопления жидкости оказывают давление на окружающие ткани, нарушают кровоснабжение, вследствие чего могут образовываться участки некроза по краю швов.

Классификация

В клинической практике используют классификацию, в основе которой лежит необходимость и тактика лечения патологии. Согласно этой систематизации выделяют три группы послеоперационных сером:

- 1 группа. Асимптоматические образования, не требующие проведения лечебных мероприятий.

- 2 группа. Симптоматические серомы, для устранения которых достаточно пункций или активного дренирования.

- 3 группа. Симптоматические скопления жидкости, требующие проведения повторной операции.

Серома шва

Симптомы послеоперационной серомы

Маленькие образования не вызывают неприятных ощущений и нарушений общего состояния. Единственными признаками серомы являются припухлость и положительный симптом флюктуации в области послеоперационных швов. Иногда пациенты отмечают ощущение переливания жидкости во время изменения положения тела. Гиперемия кожи в зоне швов обычно отсутствует.

Больные с крупными серомами жалуются на неинтенсивную тянущую боль, чувство давления или распирания, которые усиливаются в положении стоя. В проекции швов выявляется валикообразная флюктуирующая припухлость. Длина припухлости обычно совпадает с длиной шва, ширина может варьироваться от 2-3 до 10 и более сантиметров. Возможны локальная гиперемия, слабость, утомляемость, повышение температуры тела до субфебрильных цифр.

Осложнения

Наиболее серьезным осложнением является нагноение серомы. При большом количестве жидкости формируются крупные абсцессы. Возможно расплавление подлежащих тканей с развитием перитонита. У некоторых больных развивается сепсис. Некрозы при серомах, как правило, протекают более благоприятно, захватывают небольшие участки тканей в области швов. Хронические серомы ухудшают качество жизни, существенно увеличивают период нетрудоспособности после операций.

Диагностика

Обычно серомы развиваются в период стационарного послеоперационного лечения, поэтому диагноз выставляется лечащим врачом. Диагностика базируется на данных объективного осмотра, при необходимости назначаются дополнительные исследования. Программа обследования может включать:

- Физикальный осмотр. В пользу серомы свидетельствует наличие ограниченного выбухания тканей в сочетании с положительным симптомом флюктуации. При отсутствии инфицирования гиперемия не выявляется или незначительная, пальпация малоболезненна. При инфицировании кожа багрово-синюшная, ощупывание резко болезненно, определяется плотный отек окружающих тканей.

- УЗИ мягких тканей. Показано для подтверждения диагноза при сомнительном симптоме флюктуации, для уточнения размеров крупных сером на этапе подготовки к хирургическому вмешательству. Свидетельствует о наличии полости, заполненной жидкостью.

- Лабораторные анализы. Для изучения характера содержимого серомы проводят цитологическое исследование. При подозрении на инфицирование выполняют бакпосев жидкости для определения возбудителя, назначают общий анализ крови для оценки выраженности воспаления.

Тактика лечения зависит от размеров серомы, наличия признаков инфицирования

Лечение послеоперационной серомы

Лечение осуществляется в стационарных условиях. При крупных образованиях, отсутствии признаков рассасывания показана комплексная терапия, включающая в себя консервативные и оперативные мероприятия.

Консервативная терапия

Целью консервативного лечения является снижение вероятности инфицирования, устранение асептического воспаления, уменьшение количества жидкости. Применяются медикаменты следующих групп.

- Антибиотики. При отсутствии нагноения пациентам для профилактики назначают препараты широкого спектра действия внутримышечно. При появлении признаков инфицирования план антибиотикотерапии корректируют с учетом чувствительности возбудителя.

- НВПС. Нестероидные противовоспалительные средства уменьшают проявления воспаления и количество жидкости, выделяющейся в просвет полости послеоперационной серомы. Возможно внутримышечное введение или пероральный прием.

- Глюкокортикоиды. Гормональные препараты устраняют асептическое воспаление, блокируют образование жидкости. Медикаменты вводят в полость серомы после удаления жидкости.

Хирургическое лечение

Тактика хирургического лечения определяется размерами серомы, эффективностью лечебных мероприятий на предыдущих стадиях. При неосложненных серомах возможны следующие варианты:

- Пункции. Наиболее простой способ удаления жидкости. Выполняется 1 раз в несколько дней, для полного излечения обычно требуется 3-7 пункций.

- Активная аспирация. При неэффективности пункций, значительном объеме серомы в полость образования устанавливают дренаж с устройством для активной аспирации.

- Реконструктивные операции. Показаны при упорном хроническом течении сером, отсутствии результата после лечения более щадящими способами.

При нагноившихся серомах производится вскрытие, дренирование гнойной полости. При образовании участков некроза проводят перевязки до отторжения струпа и полного заживления раны. Все хирургические методы применяют на фоне консервативной терапии.

Прогноз

Прогноз в большинстве случаев благоприятный. Небольшие серомы нередко рассасываются самостоятельно в течение 1-2 недель. Эффективность пункций при серомах на фоне плановых пластических и абдоминальных операций составляет около 90%. Реконструктивные вмешательства требуются редко. Процент нагноений незначительный, осложнение чаще развивается после экстренных операций, при наличии сопутствующей патологии, излишнем весе.

Профилактика

Профилактические мероприятия включают тщательную оценку риска хирургических вмешательств, детальное предоперационное обследование, соблюдение техники проведения операций. Хирургам необходимо воздерживаться от слишком широких разрезов, грубых манипуляций с тканями, чрезмерного использования коагулятора.

Источник