Caruncula sublingualis воспаление лечение

ПОДЪЯЗЫЧНАЯ ЖЕЛЕЗА [glandula sublingualis (PNA, JNA, BNA)] — парная большая слюнная железа, расположенная в подъязычной области под слизистой оболочкой дна полости рта, на диафрагме рта. Впервые описана в 1679 г. Ривинусом (A. Rivinus). Является сложной трубчатой железой со смешанной, преимущественно слизистой секрецией (см.).

Анатомия и гистология

Подъязычная область, подъязычная железа, подчелюстная область, подчелюстная железа. Рис. 1. Топография подчелюстной и подъязычной областей (правая половина нижней челюсти удалена, кожа и мышцы оттянуты). Рис. 2. Топография подъязычной области (язык поднят, часть его слизистой оболочки удалена). Рис. 3. Топография подчелюстной области (подкожная мышца шеи и поверхностная пластинка шейной фасции удалены): 1 — язык, 2 — переднеязычная слюнная железа, 3 — глубокая артерия языка, 4 — поднижнечелюстной проток, 5 — подъязычная железа, 6 — нижняя челюсть (частично удалена), 7 — челюстно-подъязычная мышца, 8 — подбородочно- подъязычная мышца, 9 — поднижнечелюстная железа, 10 — лицевая артерия, 11 — лицевая вена, 12 — подъязычно – язычная мышца, 13 — подчелюстной лимфатический узел, 14 — верхний корешок шейной петли, 15 — грудино – ключично – сосцевидная мышца, 16 — занижнечелюстная вена, 17 — внутренняя яремная вена, 18 — внутренняя сонная артерия, 19 — наружная сонная артерия, 20 — глубокие шейные лимфатические узлы, 21 — подъязычный нерв, 22 — заднее брюшко двубрюшной мышцы, 23 — шилоподъязычная мышца, 24 — околоушная железа, 25 — жевательная мышца, 26 — глубокая вена языка, 27 — ветвь нижней челюсти (частично удалена), 28 — язычный нерв, 29 — подъязычные сосочки, 30 — подъязычная складка, 31 — уздечка языка, 32 — переднее брюшко двубрюшной -мышцы, 33 — подкожная мышца шеи, 34 — поверхностная пластинка шейной фасции, 35 — основание нижней челюсти, 36 — краевая ветвь нижней челюсти лицевого нерва.

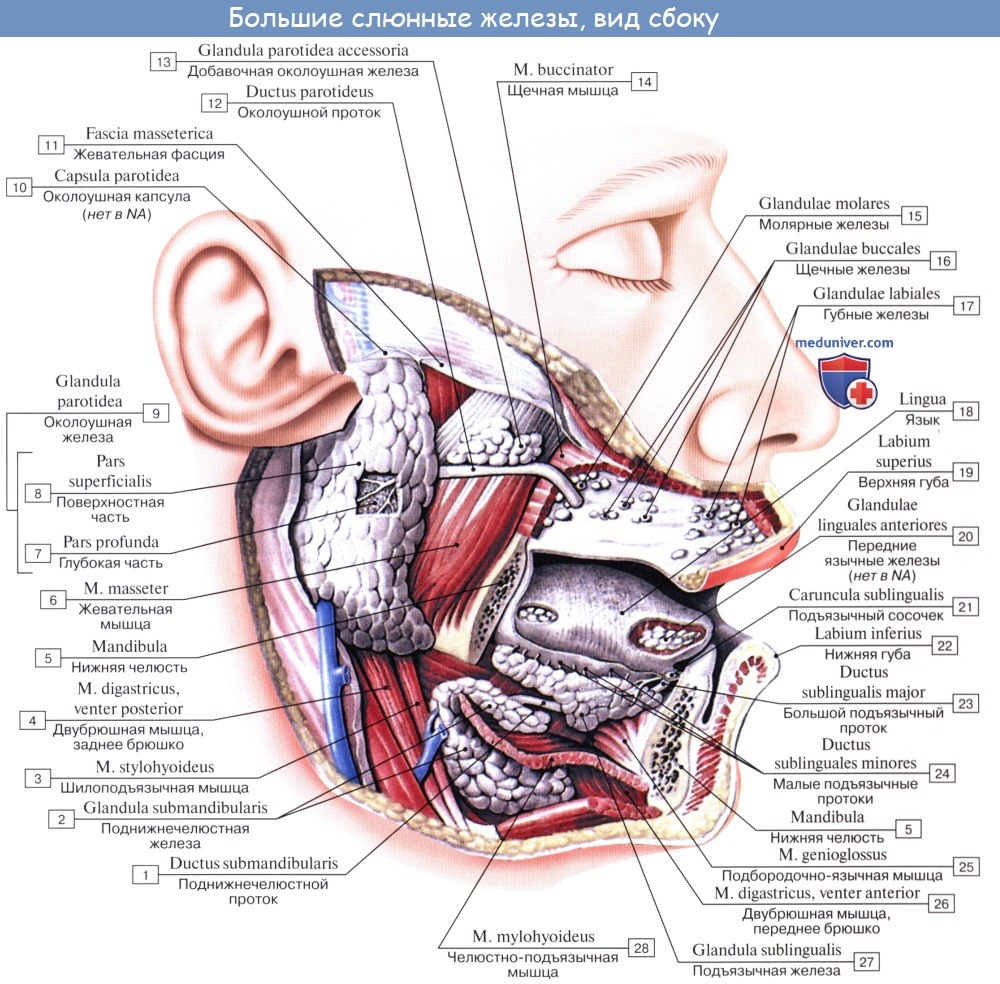

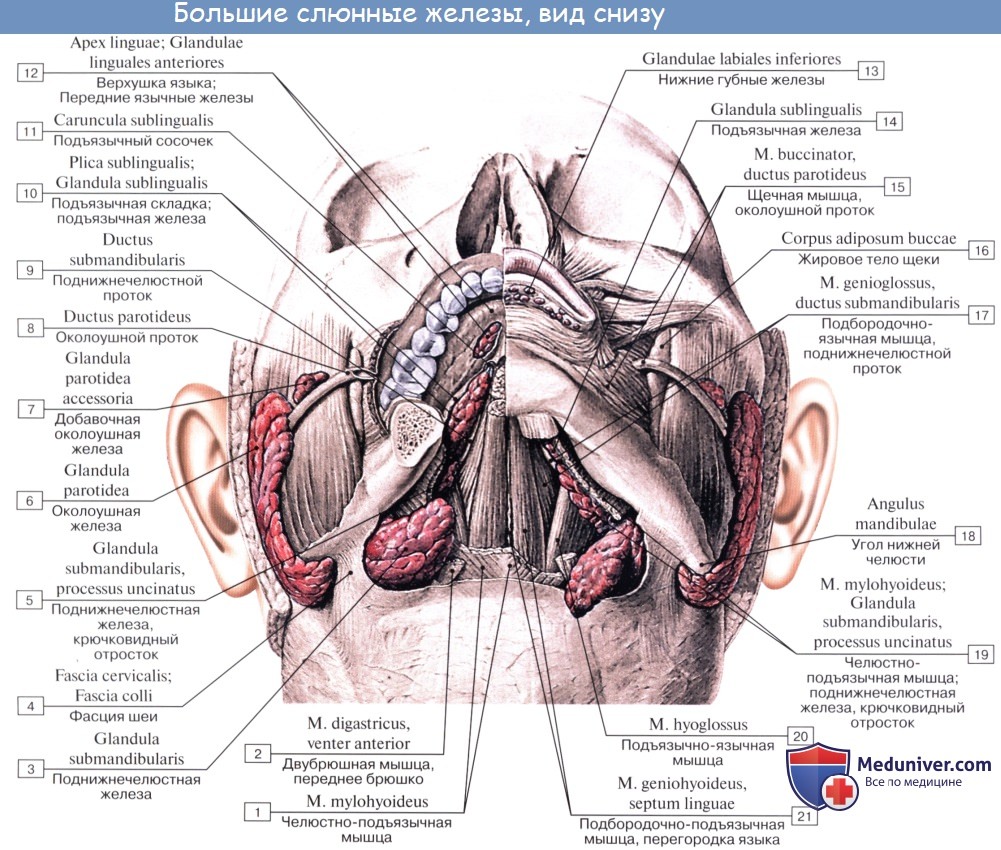

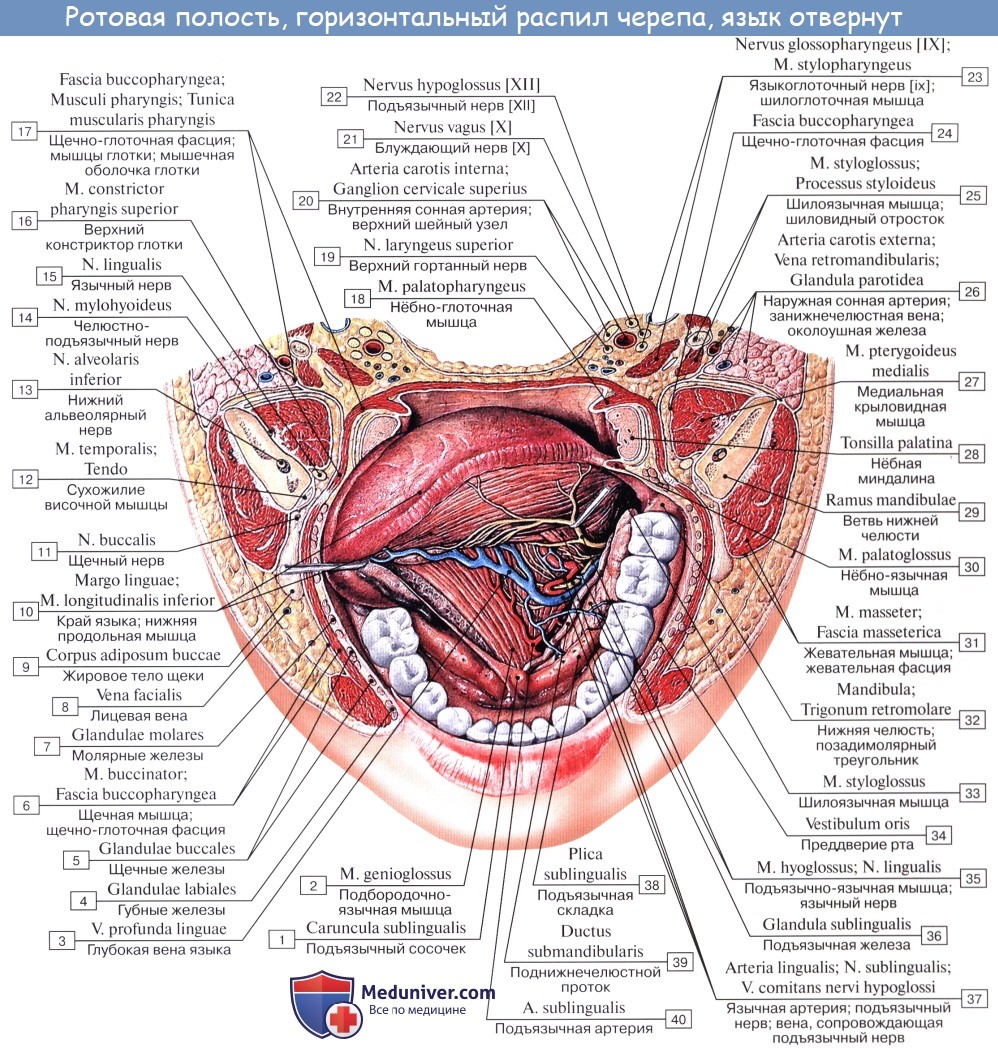

П. ж. имеет форму эллипса, сдавленного с боков. Передний расширенный конец П. ж. находится на уровне клыка, задний суженный — на уровне 3-го большого коренного зуба (моляра) нижней челюсти. Проекция П. ж. на поверхность лица имеет форму овала. Продольный размер П. ж. 1,5—3,0 см, поперечный 0,4—1,0 см, вертикальный 0,8—1,2 см. Вес (масса) П. ж. у новорожденного в среднем 0,42 г, у взрослого 5 г. П. ж. лежит в рыхлой клетчатке дна полости рта (см. Рот, ротовая полость) и не имеет фасциального ложа. Ее латеральная поверхность граничит с телом нижней челюсти (corpus mandibulae), медиальная — с подъязычно-язычной (m. hyoglossus) и подбородочноязычной (т. genioglossus) мышцами; между железой и обеими мышцами проходят глубокие артерия и вена языка (а. et v. profundae linguae), язычный нерв (n. lingualis), ветви подъязычного нерва (rami linguales п. hypoglossi) и подчелюстной проток (поднижнечелюстной проток, Т.; ductus submandibularis). Верхний край П. ж. приподнимает слизистую оболочку дна полости рта, образуя подъязычную складку (plica sublingualis), нижний ее край входит в промежуток между челюстно-подъязычной (m. mylohyoideus) и подбородочно-язычной мышцами (цветн, табл., ст. 112, рис. 1 и 2).

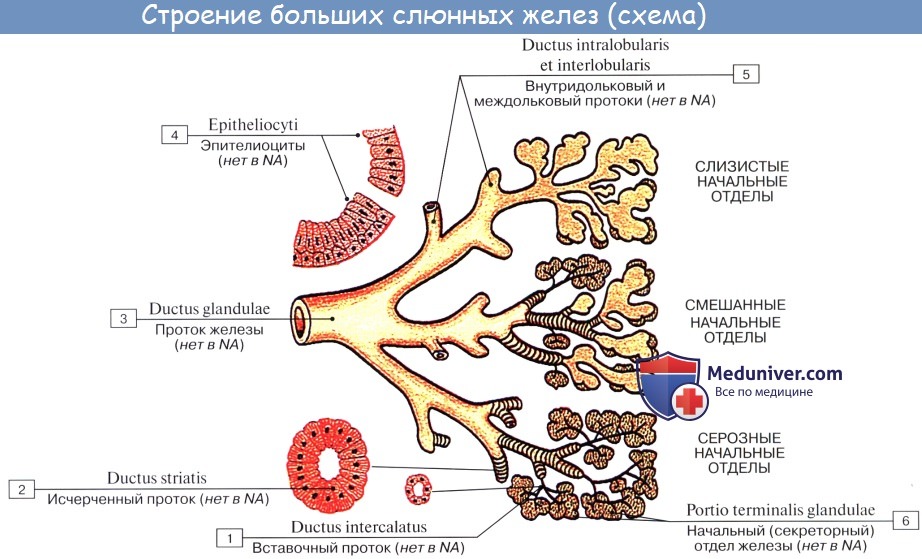

Рис. 1. Схематическое изображение микроскопического строения подъязычной железы: 1 — рыхлая волокнистая соединительная ткань, 2 — слизистый концевой отдел, 3 — мукоциты, 4 — междольковый проток, 5 — смешанный концевой отдел, 6 — сероциты, образующие полулуние, 7 — исчерченный проток.

П. ж. покрыта тонкой капсулой и разделяется на дольки рыхлой соединительной тканью. В дольках имеются трубчатые концевые отделы трех типов: слизистые, белковые и смешанные. Слизистые концевые отделы состоят из мукоци-тов. Белковые (серозные) концевые отделы, образованные сероци-тами, очень немногочисленны. В состав смешанных концевых отделов, кроме мукоцитов, входят сероциты, образующие скопления в виде полулуний, так наз. полулуний Джанунци (рис. 1). Протоки передней группы долек соединяются в большой подъязычный проток (duc tus sublingualis major), или бартолинов проток. Этот проток впервые описал у животных в 1685 г. К. Бар-толин младший, у человека — в 1698 г. Нук (A. Nuck). Большой подъязычный проток открывается на подъязычном сосочке (caruncula sublingualis) одним отверстием с подчелюстным протоком, отдельное устье имеет редко. Длина протока 0,9— 2,0 см, внутренний диам. 1,0—1,5 мм, просвет устья менее 1 мм. По данным С. Н. Касаткина, большой подъязычный проток непостоянен, он встречается в 23,5% случаев. Из средних и задних долек П. ж. берут начало малые подъязычные протоки (ductus sublinguales minores), описанные в 1724 г. Вальтером (A. F. Walther). Малые протоки открываются на подъязычной складке отдельными отверстиями, число к-рых колеблется от 4 до 30. Наличие множества протоков облегчает выведение вязкого секрета подъязычной железы.

Кровоснабжение П. ж. осуществляется подъязычной и подподбо-родочной артериями (аа. sublingualis et submentalis). Венозная кровь оттекает в язычную и лицевую вены (vv. lingualis et facialis). Лимфа собирается в подчелюстные лимф, узлы (nodi lymphatici submandibulares).

П. ж. имеет общие источники иннервации с подчелюстной железой. Обе железы снабжаются железистыми ветвями подчелюстного узла (gangl, submandibulares в составе к-рых имеются симпатические и парасимпатические волокна. В нек-рых случаях по ходу ветвей, идущих к П. ж., образуется отдельный подъязычный узел (gangl, sublinguale). В иннервации П. ж. принимает участие также ветвь язычного нерва.

Физиология и биохимия П. ж.— см. Слюнные железы.

Методы исследования

Исследуют П. ж. с помощью рентгенографии. При наличии самостоятельного подъязычного протока возможно проведение искусственного контрастирования железы (см. Сиалография). С целью выявления кистозного образования или опухоли П. ж. применяют диагностическую пункцию (см.) с последующим цитол, исследованием пунктата.

Патология

Патол, процессы в П. ж. сходны с таковыми при поражении других слюнных желез. На патол, состояние железы указывает увеличение подъязычных складок, болезненных при остром воспалении, безболезненных при хроническом, плотной консистенции при опухоли и мягкой консистенции при кистах П. ж.

Повреждения П. ж. встречаются относительно редко. При огнестрельном ранении они, как правило, сочетаются с повреждениями костей лицевого черепа. Кроме того, встречаются случаи повреждения П. ж. диском в процессе препаровки зубов нижней челюсти под коронки, во время операции по поводу острых воспалительных процессов в подъязычной области, при удалении слюнного камня (см. Сиалолитиаз) из среднего или заднего отделов подчелюстного протока. Диагностировать повреждение железы можно при осмотре раны, в к-рой бывает хорошо видна железистая ткань. Больных беспокоит боль при разговоре, приеме пищи. В результате рубцевания раны отток секрета из протоков П. ж. может нарушаться, что ведет к возникновению ранулы — ретенционной кисты (см. Киста).

Заболевания П. ж. включают реактивно-дистрофические процессы, острое и хроническое воспаление, кисты, опухоли (см. Слюнные железы).

Реактивно-дистрофические заболевания обычно не являются изолированным поражением П. ж.: они развиваются при системном поражении слюнных и слезных желез — болезни Микулича (см. Микулича синдром), всех экскреторных желез — синдроме Шегрена (см. Шегрена синдром), а также при других аутоиммунных и эндокринных заболеваниях (см. Слюнные железы). П. ж. при этом увеличивается в размерах, уплотняется, в дальнейшем наблюдается снижение ее функции.

Рис. 2. Подъязычная область при остром воспалении подъязычных слюнных желез: подъязычные складки неравномерной толщины (указано стрелками), слизистая оболочка подъязычной области отечна.

Рис. 3. Подъязычная область при хроническом воспалении подъязычных слюнных желез: 1 — язык, 2 — уздечка языка, 3 — утолщенные, приподнятые подъязычные складки, 4 — бугристая поверхность правой подъязычной железы.

Воспаление П. ж. бывает острым и хроническим. Причиной острого могут быть вирусы эпидемического паротита при атипичном течении (см. Паротит эпидемический), гриппа (см.) и др. Заболевание начинается остро, сопровождается повышением температуры тела. Железа увеличена в размерах, при пальпации резко уплотнена, болезненна. Подъязычные складки при этом утолщены, слизистая оболочка полости рта отечна (рис. 2). Эти явления сохраняются 4—5 дней, затем инфильтрат медленно рассасывается, и состояние нормализуется. На 2—3-й день заболевания возможно развитие абсцесса. Лечение консервативное, в случае абсцесса — оперативное. Хрон, воспаление П. ж. наблюдается относительно редко, обычно бывает двусторонним и сочетается с поражением околоушных или подчелюстных слюнных желез (см. Околоушная железа, Подчелюстная железа). Клинически проявляется припухлостью П. ж. При отсутствии лечения железа медленно увеличивается, уплотняется, становится бугристой (рис. 3). Болезненность появляется лишь при обострении процесса. Лечение включает общие мероприятия, направленные на повышение резистентности организма, местно применяют новокаиновую блокаду. Кроме того, необходимо лечение сопутствующих заболеваний.

Наиболее частым патол, процессом в П. ж. является ретенционная киста, к-рая возникает при нарушении оттока секрета из П. ж. Оболочка кисты состоит из богатой кровеносными сосудами соединительной ткани, пучки к-рой проникают в соединительнотканные прослойки долек П. ж. В периферических отделах оболочки кисты располагаются вытянутые клетки типа фибробластов, очень редко на внутренней поверхности оболочки обнаруживаются один — два ряда клеток кубического или многорядного цилиндрического эпителия. Первый клин, симптом кисты — появление припухлости в подъязычной области (безболезненной, мягкой или упругоэластической консистенции), к-рая, медленно увеличиваясь, может распространиться в подчелюстную область. При истончении слизистой оболочки дна полости рта в подъязычной области может наступить самопроизвольное вскрытие кисты и ее опорожнение. В этом случае она уменьшается в размерах или вовсе не определяется, но спустя нек-рое время (недели, месяцы) вновь появляется и увеличивается. Лечение кисты — оперативное: проводят цистотомию (вскрытие кисты и опорожнение) или удаляют кисту вместе с П. ж.

Операции

Для удаления кисты вместе с П. ж. производят разрез в подъязычной области. При выделении кисты и железы необходимо ввести зонд или катетер в проток подчелюстной железы во избежание его травмирования. Выделение П. ж. следует начинать с дистального полюса. В случаях локализации части кисты ниже челюстно-подъязычной мышцы Б. Д. Кабаков предложил осуществлять операцию в два этапа. На первом этапе, после рассечения тканей в подчелюстной или подподбородочной области выделяют оболочку кисты до суженной ее части у челюстно-подъязычной мышцы. Этот перешеек (узкую часть кисты) перевязывают и пересекают. Отделенную от окружающих тканей часть кисты удаляют. Рану послойно зашивают, оставляя небольшой выпускник. На втором этапе вскрывают кисту со стороны дна полости рта, широко иссекая слизистую оболочку подъязычной области, покрывающую кисту, а также оболочку кисты. После этого стенку кисты сшивают узловатыми швами с краями слизистой оболочки подъязычной области. Полость кисты тампонируют.

См. также Слюнные железы.

Библиография: Касаткин С. Н. Анатомия слюнных желез, Сталинград, 1948; Руководство по хирургической стоматологии, под ред. А. И. Евдокимова, с. 226, М., 1972, библиогр.; Сазама Л. Болезни слюнных желез, пер. с чешек., Прага, 1971, библиогр.; Солнцев А. М. и Колесов В. С. Хирургия слюнных желез, Киев, 1979, библиогр.; Rauch S. Die Speicheldrusen des Menschen, Stuttgart, 1959.

И. Ф. Ромачева; В. С. Сперанский (ан., гист.).

Источник

Оглавление темы “Пищеварительная система (SYSTEMA DIGESTORIUM) – верхние отделы.”:

1. Пищеварительная система (SYSTEMA DIGESTORIUM).

2. Полость рта, cavitas oris.

3. Нёбо, palatum. Твердое небо. Мягкое небо.

4. Зубы, dens.

5. Язык. Строение языка. Мышцы языка. Иннервация, кровоснобжение языка.

6. Железы полости рта. Околоушная слюная железа. Поднижнечелюстная слюная железа. Подъязычная слюная железа.

7. Глотка. Строение глотки. Мышцы глотки. Кровоснабжение и инневация глотки. Акт глотания.

8. Пищевод. Строение пищевода. Мышцы пищевода. Кровоснабжение и иннервация пищевода. Рентгеноанатомия пищевода. Эндоскопия пищевода.

Железы полости рта. Околоушная слюная железа. Поднижнечелюстная слюная железа. Подъязычная слюная железа. Кровоснабжение, иннервация.

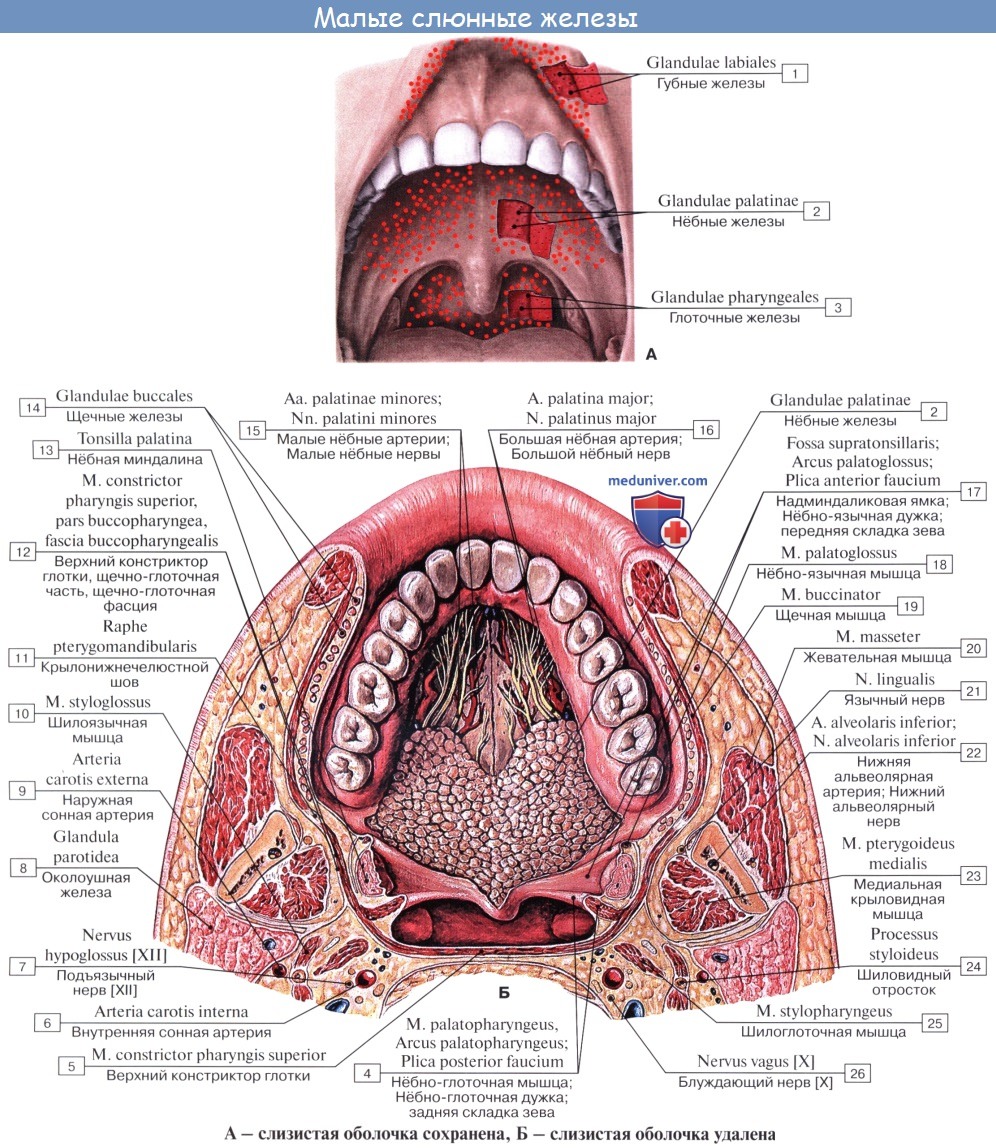

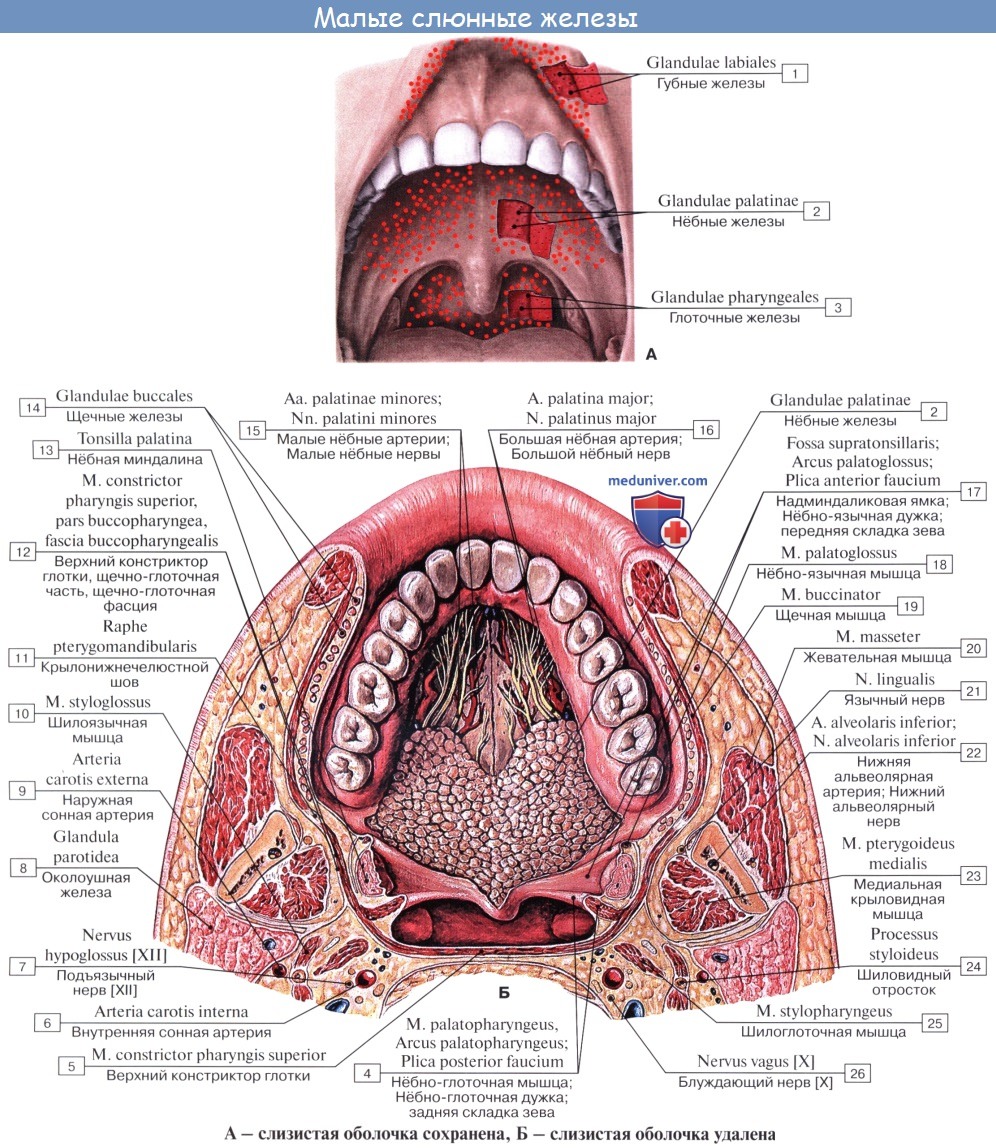

В полость рта открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез: околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной. Кроме того, в слизистой оболочке рта имеются многочисленные мелкие железы, которые в соответствии с их расположением называются: glandulae labiales, buccales, palatinae, linguales.

По характеру секрета железы могут быть:

1) серозные,

2) слизистые и

3) смешанные.

Три пары больших слюнных желез, glandulae salivales, достигая значительных размеров, выходят уже за пределы слизистой оболочки и сохраняют связь с полостью рта через свои выводные протоки. Сюда относятся следующие железы.

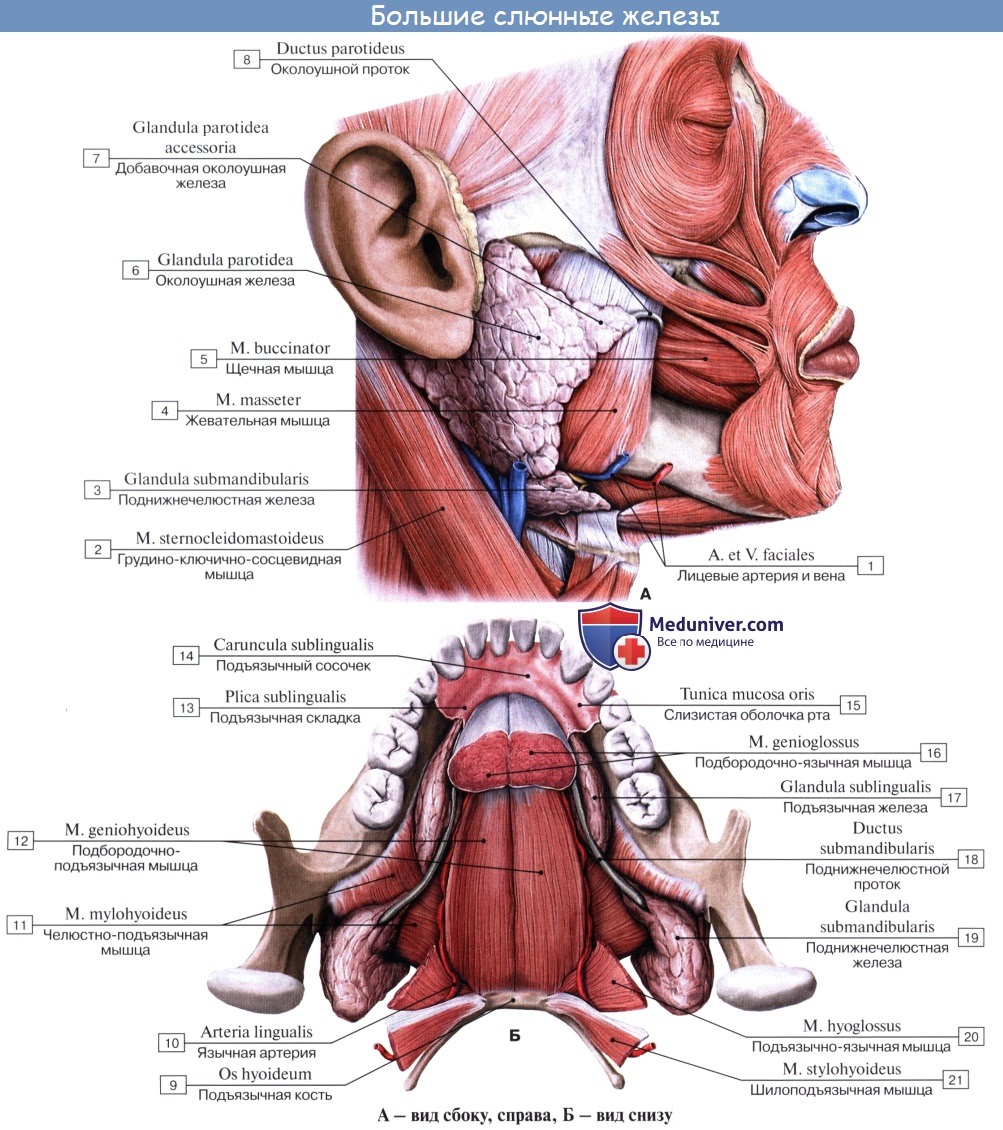

1. Glandula parotidea (para — возле; ous, otos — ухо), околоушная железа , самая крупная из слюнных желез, серозного типа. Она расположена на латеральной стороне лица спереди и несколько ниже ушной раковины, проникая также в fossa retromandibularis. Железа имеет дольчатое строение, покрыта фасцией, fascia parotidea, которая замыкает железу в капсулу.

Выводной проток железы, ductus parotideus, 5—6 см длиной, отходит от переднего края железы, идет по поверхности m. masseter, пройдя через жировую ткань щеки, прободает m. buccinator и открывается в преддверие рта маленьким отверстием против второго большого коренного зуба верхней челюсти. Ход протока крайне варьирует. Проток бывает раздвоенным. Околоушная железа по своему строению является сложной альвеолярной железой.

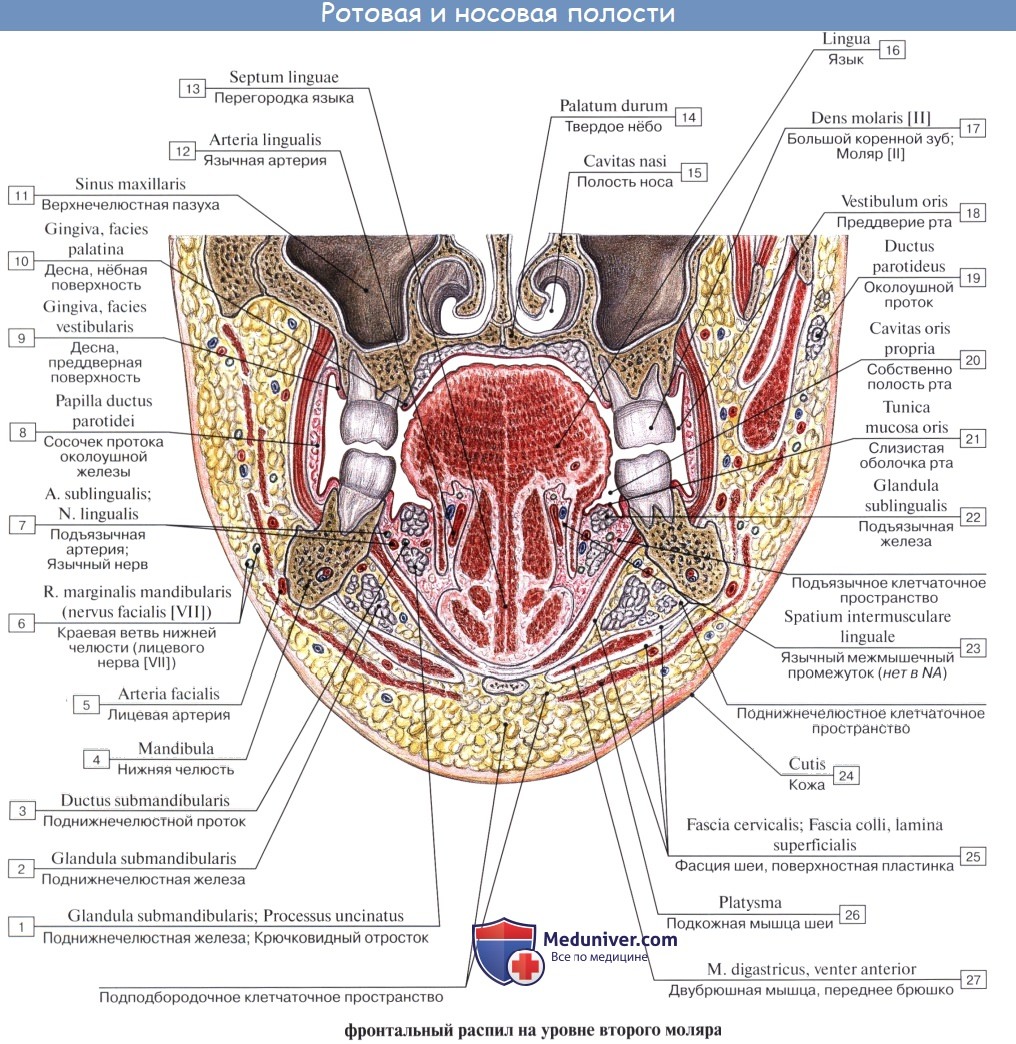

2. Glandula submandibularis, поднижнечелюстная железа, смешанного характера, по строению сложная альвеолярно-трубчатая, вторая по величине. Железа имеет дольчатое строение. Она расположена в fossa submandibularis, заходя за пределы заднего края m. mylohyoidei. По заднему краю этой мышцы отросток железы заворачивается на верхнюю поверхность мышцы; от него отходит выводной проток, ductus submandibularis, который открывается на caruncula sublingualis.

3. Glandula sublingualis, подъязычная железа, слизистого типа, по строению сложная альвеолярно-трубчатая. Она расположена поверх m. mylohyoideus на дне полости рта и образует складку, plica sublingualis, между языком и внутренней поверхностью нижней челюсти. Выводные протоки некоторых долек (числом 18 — 20) открываются самостоятельно в полость рта вдоль plica sublingualis (ductus sublinguals minores). Главный выводной проток подъязычной железы, ductus sublingualis major,идет рядом с протоком поднижнечелюстной и открывается или одним общим с ним отверстием, или тотчас вблизи.

Питание околоушной слюнной железы происходит из прободающих ее сосудов (a. temporalis superficialis); венозная кровь оттекает в v. retromandibularis, лимфа — в Inn. parotidei; иннервируется железа ветвями tr. sympathicus и n. glossopharyngeus. Парасимпатические волокна из языкоглоточного нерва достигают ganglion oticum и далее идут к железе в составе n. auriculotemporalis. Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы питаются из a. facialis et lingualis. Венозная кровь оттекает в v. facialis, лимфа — в Inn. submandibulars et mandibulares. Нервы происходят из n. intermedius (chorda tympani) и иннервируют железу через ganglion submandibulare.

Учебное видео анатомии, топографии слюнных желез и их выводных протоков

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Глотка. Строение глотки. Мышцы глотки. Кровоснабжение и иннервация глотки.”.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 18.8.2020

Источник

Подчелюстная железа [glandula submandibularis (PNA, JNA), glandula submaxillaris (BNA), поднижнечелюстная железа, T.] — большая слюнная железа, вторая по величине после околоушной, располагающаяся на шее, под диафрагмой рта, в подчелюстной области.

Анатомия и гистология

Подъязычная область, подъязычная железа, подчелюстная область, подчелюстная железа. Рис. 1. Топография подчелюстной и подъязычной областей (правая половина нижней челюсти удалена, кожа и мышцы оттянуты). Рис. 2. Топография подъязычной области (язык поднят, часть его слизистой оболочки удалена). Рис. 3. Топография подчелюстной области (подкожная мышца шеи и поверхностная пластинка шейной фасции удалены): 1 — язык, 2 — переднеязычная слюнная железа, 3 — глубокая артерия языка, 4 — поднижнечелюстной проток, 5 — подъязычная железа, 6 — нижняя челюсть (частично удалена), 7 — челюстно-подъязычная мышца, 8 — подбородочно- подъязычная мышца, 9 — поднижнечелюстная железа, 10 — лицевая артерия, 11 — лицевая вена, 12 — подъязычно – язычная мышца, 13 — подчелюстной лимфатический узел, 14 — верхний корешок шейной петли, 15 — грудино – ключично – сосцевидная мышца, 16 — занижнечелюстная вена, 17 — внутренняя яремная вена, 18 — внутренняя сонная артерия, 19 — наружная сонная артерия, 20 — глубокие шейные лимфатические узлы, 21 — подъязычный нерв, 22 — заднее брюшко двубрюшной мышцы, 23 — шилоподъязычная мышца, 24 — околоушная железа, 25 — жевательная мышца, 26 — глубокая вена языка, 27 — ветвь нижней челюсти (частично удалена), 28 — язычный нерв, 29 — подъязычные сосочки, 30 — подъязычная складка, 31 — уздечка языка, 32 — переднее брюшко двубрюшной -мышцы, 33 — подкожная мышца шеи, 34 — поверхностная пластинка шейной фасции, 35 — основание нижней челюсти, 36 — краевая ветвь нижней челюсти лицевого нерва.

Подчелюстная железа — парный орган, имеет уплощенно-округлую, яйцевидную или эллипсоидную форму, ее длина у взрослого 3,5—4,5 см, ширина 1,5—2,5 см, толщина 1,2—2 см. Вес (масса) железы у новорожденного в среднем 0,84 г, у взрослого 10—15 г. В пожилом возрасте железа подвергается склерозу и ее вес уменьшается. Подчелюстная железа располагается в нише, ограниченной латерально телом нижней челюсти (corpus mandibulae), медиально — челюстно-подъязычной (m. mylohyoideus) и подъязычно-язычной (m. hyoglossus) мышцами; снизу ее покрывают кожа, подкожная клетчатка, подкожная мышца шеи (platysma) и поверхностная пластинка шейной фасции (lamina superficialis fasciae cervicalis). Спереди железа граничит с передним брюшком двубрюшной мышцы (venter ant. m. digastrici), сзади — с задним брюшком двубрюшной мышцы (venter post. m. digastrici) и шило-подъязычной мышцей (m. stylohyoideus), внизу подходит к большому рогу подъязычной кости (cornu majus osis hyoidei). Отросток Подчелюстной железы проникает в щель между челюстно-подъязычной и подъязычноязычной мышцами и может достигать подъязычной железы (gl. sublingualis). Проекция Подчелюстной железы на поверхность лица и шеи имеет форму ромба. Поверхностная пластинка шейной фасции, расщепляясь, охватывает железу, образуя ее капсулу (saccus gl. submandibularis). Подчелюстная железа в отличие от околоушной железы с капсулой связана рыхло и легко из нее выделяется. В капсулу Подчелюстной железы входят лицевая артерия (a. facialis) и в некоторых случаях лицевая вена (v. facialis). Артерия огибает железу сверху или сзади и ложится в борозду на ее медиальной поверхности, иногда углубляясь в ткань железы. Лицевая вена проходит по латеральной поверхности железы (цветн. рис. 1). Вблизи Подчелюстной железы находятся также подподбородочные артерия и вена (а. et. v. submentales). На поверхности Подчелюстной железы располагаются подчелюстные лимф, узлы (Поднижнечелюстные лимфатические узлы, Т.; nodi lymphatici submandibulares). Подчелюстной проток (поднижнечелюстной проток, Т.; ductus submandibularis) впервые описал в 1656 г. Т. Бартон. Проток выходит из передней части П. ж. и, обогнув задний край челюстно-подъязычной мышцы, идет над ней сначала между подбородочно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцами, затем по медиальной поверхности подъязычной железы, под слизистой оболочкой дна полости рта в подъязычной области и открывается на подъязычном сосочке (caruncula sublingualis) рядом или вместе с большим подъязычным протоком. Длина подчелюстного протока 40—60 мм, внутренний диам. 2—3 мм, в устье проток суживается до 1 мм. Подчелюстной проток, как правило, прямой, редко дугообразный или S-образный. Почти в половине случаев сверху и снизу от него располагаются добавочные дольки П. ж. На сиалограмме в боковой проекции подчелюстной проток и его разветвления проецируются на тело и угол нижней челюсти.

Кровоснабжение Подчелюстной железы осуществляется железистыми ветвями лицевой артерии: ее верхнепередняя часть — подподбородочной артерией (a. submentalis), а нижнепередняя часть — язычной артерией (a. lingualis). Венозный отток осуществляется в одноименные вены. Лимфа оттекает в подчелюстные и латеральные глубокие шейные лимфатические узлы.

Иннервируется подчелюстная железа так же, как и подъязычная железа (см.).

Подчелюстная железа является сложной трубчатоальвеолярной железой со смешанной серозно-слизистой секрецией. Она состоит из долек, разделенных прослойками соединительной ткани, в к-рых проходят сосуды и нервы. В дольках имеются серозные и смешанные (серозно-слизистые) концевые отделы. Серозные концевые отделы имеют такое же строение, как и в околоушной железе (см.). Они обладают короткими вставочными и длинными, сильно ветвящимися исчерченными протоками. Смешанные концевые отделы состоят из двух видов клеток — мукоцитов и сероцитов. Мукоциты более крупные, занимают центральные части концевых отделов, сероциты находятся на периферии, образуя серозные полулуния, так наз. полулуния Джануцци, характерные для смешанных концевых отделов. Снаружи от серозных полулуний лежат миоэпителиальные клетки. Внутридольковые протоки П. ж. переходят в междольковые, затем междолевые, а последние сливаются в подчелюстной проток.

Физиология и биохимия П. ж.— см. Слюнные железы.

Методы исследования

Рис. 1. Пантомосиалограмма неизмененных подчелюстных желез: 1 — паренхима железы, 2 — протоки железы, 3 — подчелюстной проток (контуры протоков ровные, четкие).

Для определения характера патологического процесса применяют зондирование протоков, сиалометрию (измерение количества секрета, выделяющегося из протока в единицу времени), цитологическое исследование секрета (см. Слюна), рентгенографию, пантомографию (см.) с искусственным контрастированием протоков, или пантомосиалографию (рис. 1), термовизиографию (см. Термография), ультразвуковую биолокацию (см. Ультразвуковая диагностика) и сканирование (см.).

Патология

Рис. 2. Больная с хроническим сиаладенитом левой подчелюстной железы: в подчелюстной области видны контуры увеличенной подчелюстной железы.

Основными симптомами, указывающими на патологический процесс в подчелюстной железе, является нарушение функции (уменьшение, увеличение, задержка, а также качественное изменение выделяющегося из протока секрета), увеличение размеров железы (рис. 2). При уменьшении секреции больные чувствуют сухость в полости рта (см. Ксеростомия); задержка выделения секрета проявляется так наз. слюнной коликой (покалывающие, распирающие боли в области железы, появляющиеся во время еды), при увеличении секреции возникает слюнотечение (см. Слюноотделение).

Повреждения Подчелюстной железы наблюдаются редко. По данным E. Е. Бабицкой, в период Великой Отечественной войны повреждение П. ж. с образованием наружных слюнных свищей (см.) наблюдалось в 2% случаев ранений всех слюнных желез. Встречаются случаи повреждения подчелюстного протока диском во время препаровки зубов под коронки. Ранение П. ж. и ее протока может привести к образованию дефекта паренхимы, стенозу или полной облитерации подчелюстного протока. Признаком нарушения проходимости подчелюстного протока является припухание П. ж., особенно во время еды. Локализацию и степень повреждения железы или ее выводного протока устанавливают с помощью сиалографии (см.). Для устранения сужения протока применяют бужирование специальным зондом. Непроходимость протока в передних отделах устраняют оперативным путем. При этом отпрепаровывают центральный конец протока, расщепляют его продольно на протяжении 1—1,5 см от места заращения и подшивают к слизистой оболочке подъязычной области.

Реактивно-дистрофические изменения П. ж. возникают при нек-рых заболеваниях: болезни Микулича (см. Микулича синдром), синдроме Шегрена (см. Шегрена синдром), поражении желез внутренней секреции, коллагеновых болезнях (см.) и др.

Острые воспалительные заболевания П. ж. (см. Сиаладенит) возникают при внедрении в проток П. ж. инородного тела, напр, кожуры от фруктов, травинок, при флегмоне подчелюстной и подъязычной областей (вследствие распространения процесса из окружающих тканей), при атипичном течении эпидемического паротита (см. Паротит эпидемический). В этих случаях заболевание протекает остро, с ухудшением общего самочувствия, повышением температуры тела, выделением гноя из протока, болями и припуханием П. ж.; не исключено гнойное расплавление П. ж. В комплекс леч. процедур при остром сиаладени-те включают введение лекарственных средств (антибиотики, бактериофаг, протеолитические ферменты) в протоки железы, новокаиновую блокаду области железы. При вирусном поражении рекомендуется орошение слизистой оболочки полости рта интерфероном.

Рис. 3. Сиалограмма левой подчелюстной железы при хроническом сиалодохите: протоки железы неравномерно расширены, контуры их четкие (указано стрелками).

Хроническое воспаление Подчелюстной железы в основном протекает, как калькулезный сиаладенит (см. Сиалолитиаз). Реже наблюдается некалькулезный хрон, сиаладенит: интерстициальный (так наз. воспалительная опухоль Кюттнера или поражение П. ж. при болезни Микулича) и паренхиматозный (при синдроме Шегрена). Сиалодохит П. ж. встречается реже, чем околоушной железы, может быть двусторонним. Больные жалуются на периодически появляющееся припухание в подчелюстной области, покалывающие, распирающие боли в области железы во время еды, выделение в полость рта солоноватой слюны. Заболевание протекает годами с периодическими обострениями, во время к-рых наблюдаются сильные боли и гнойное отделяемое из протока. Для диагностики хронического сиалодохита П. ж. применяют сиалографию (рис. 3) или пантомосиалографию. При калькулезном сиаладените — лечение оперативное (см. Сиалолитиаз). При некалькулезном сиаладените и сиалодохите лечение направлено на повышение сопротивляемости организхма, а также на устранение сопутствующих заболеваний.

Специфические воспалительные заболевания П. ж. (туберкулез, сифилис и актиномикоз) возникают относительно редко (см. Сифилис, Туберкулез, Актиномикоз).

Относительно редко в П. ж. встречаются ретенционные кисты, возникающие вследствие атрезии слюнных протоков. Атрезия слюнных протоков может быть врожденной или наступает в результате травмы или воспалительного процесса. Лечение оперативное: кисту удаляют вместе с П. ж.

Поражение Подчелюстной железы опухолевым процессом наблюдается значительно реже, чем околоушной (см. Слюнные железы).

Операции

При удалении Подчелюстной железы производят разрез длиной 7—8 см параллельно нижнему краю тела нижней челюсти, отступя от него на 2 см. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, подкожную мышцу шеи, поверхностную пластинку собственной фасции шеи, вскрывают капсулу железы, перевязывая при этом лицевую вену. П. ж. легко отделяется от тканей ложа. При отделении внутренней поверхности П. ж. выделяют и перевязывают лицевую артерию. В области верхнего полюса П. ж. выделяют и перевязывают выводной проток и повторно перевязывают лицевую артерию. Если железу удаляют по поводу воспалительного процесса, то не следует выходить за пределы ее капсулы, чтобы не повредить лицевой нерв (краевую ветвь нижней челюсти). Рану зашивают послойно, оставляя выпускник на 24 часа.

Библиография: Зедгенидзе Г. А. Рентгенодиагностика заболеваний слюнных желез, Л., 1953, библиогр.; Касаткин С. Н. Анатомия слюнных желез, Сталинград, 1948; Сазама Л. Болезни слюнных желез, пер. с чешек., Прага, 1971, библиогр.; Солнцев А. М. и Колесов В. С. Хирургия слюнных желез, Киев, 1979, библиогр.; Burch R. J. a. Woodward H. W. Differential diagnosis and surgery of the submaxillary gland, J. oral Surg., v. 18, p. 470, 1960; Rauch S. Die Speicheldriisen des Menschen, Stuttgart, 1959; Schulz H. G. Das Rontgenbild der Kopfspeicheldriisen, Lpz., 1969, Bibliogr.

И. Ф. Ромачева; В. С. Сперанский (ан., гист.).

Источник