Цитокины острой фазы воспаления

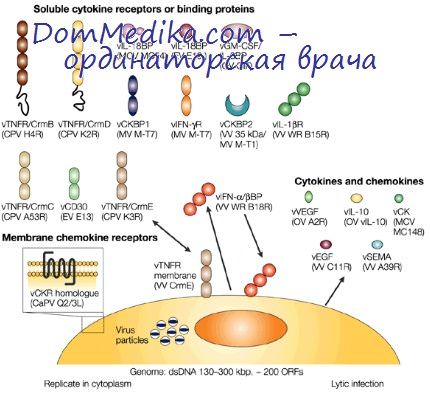

Цитокины — высоко физиологически активные вещества, которые в условиях нормальной жизнедеятельности организма образуются в различных органах и тканях в физиологических концентрациях и ответственны за оптимальную регуляцию функций на клеточном и тканевом уровнях. При различных видах воспаления эти ФАВ, высвобождаясь в повышенном и даже большем количестве, приобретают качество медиаторов не только местного, но и системного воспаления.

Характер и интенсивность разнообразных местных и системных реакций на всех этапах и при всех основных компонентах (процессах) воспаления регулируют различные цитокины, обеспечивающие множественные межклеточные взаимодействия.

Именно через различные, особенно провоспалительные цитоки-ны в процессе развития воспаления в повреждённых тканях происходит активное взаимодействие гранулоцитов, макрофагов и имму-нокомпетентных Т- и В-лимфоцитов и других клеток, способных синтезировать и выделять различные регуляторные ФАВ. Показано, что та или иная активность цитокинов проявляется только после взаимодействия (связывания) их со своими рецепторами, расположенными на поверхности макрофагов (моноцитарных и тканевых), а также претерпевших бласттрансформацию Т- и В-лимфоцитов. На первых этапах ход воспалительного процесса существенно не зависит от вида и характера повреждения и имеет общие механизмы развития.

Например, при наличии этиологического агента в виде бактериального возбудителя дальнейшее течение воспалительного процесса развертывается по сценарию иммунных реакций. В течение нескольких часов после воздействия микробного антигена запускается каскад синтеза цитокинов, регулирующих функции иммунокомпетентных клеток, начинается экспрессия их рецепторов, усиливается синтез молекул адгезии, факторов роста, провоспа-лительных интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8), ФНОа и др.

Через 2 ч после антигенной стимуляции начинается выделение функционально активных интерлейкинов из клеток во внеклеточное пространство. Максимальный уровень их секреции регистрируют через 24-48 ч, в последующем отмечают достаточно быстрое снижение образования этих ФАВ. Под действием пусковых провоспалительных интерлейкинов в очаге воспаления происходит активация не только разных типов лейкоцитов, но и клеток другого происхождения — эндотелиоцитов, фибробластов, кератиноцитов и др.

Воздействие ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНОа усиливает основные функции нейтро-филов, макрофагов, натуральных киллеров, Т- и В-лимфоцитов, индуцирует выброс гистамина базофилами и тучными клетками, синтез ПГЕ2 кератиноцитами и другими клетками. Таким образом, именно через цитокины происходит формирование вторичного иммунного ответа. При этом в организме не только осуществляется интегрирование различных элементов системы иммунитета, но и возникает системная реакция острой фазы. Более эффективное реагирование как иммунной, так и других систем всего организма в ответ на различные повреждения его клеточно-тканевых структур, их инфицирование, перерождение, новообразование (в том числе и малигнизацию) и трансплантацию чужеродных органов обеспечивается, главным образом, с участием цитокинов.

Ведущую роль в развитии ответа острой фазы играют следующие цитокины: интерлейкины (главным образом ИЛ-1 и ИЛ-6), интерфероны (а-, (3- и, особенно, у-), фактор некроза опухолей а (ФНОа) и факторы как активизирующие, так и тормозящие деятельность макрофагов.

Под влиянием факторов, активизирующих макрофаги (ФАМ), образующихся в начале воспаления, происходит увеличение размеров макрофагов, изменение их строения (появление и увеличение псевдоподий, вакуолей и др.), повышение скорости миграции и фагоцитарной активности.

Под влиянием факторов, тормозящих макрофаги (ФТМ), больше образующихся в конце воспаления, отмечают снижение способности к миграции и фагоцитозу, а также ускорению удаления (элиминации) из макрофагов продуктов распада (цитолиза).

Эти различия в биологическом эффекте ФАМ и ФТМ объясняют, главным образом, разной степенью экспрессии генома Т-лимфоцитов в очаге воспаления в зависимости от его стадийности развития.

– Читать далее “Системная реакция острой фазы воспаления. Интерлейкин-1 (ИЛ-1) в острую фазу воспаления”

Оглавление темы “Механизмы развития воспаления”:

1. Механизмы действия цитокинов. Интерлейкины

2. Интерфероны и хемокины. Лейкокины участвующие в воспалении

3. Системное влияние воспаления. Общие проявления местного воспаления

4. Системное воспаление. Роль нервной системы в развитии воспаления

5. Эндокринная система при воспалении. Защитная функция воспаления

6. Механизмы защиты при воспалении. Патологические реакции воспаления

7. Этиотропная терапия воспаления. Патогенетическая и симптоматическая терапия воспаления

8. Острая реакция воспаления. Ответ острой фазы воспаления

9. Цитокины в острую фазу воспаления. Эффекты ответа острой фазы

10. Системная реакция острой фазы воспаления. Интерлейкин-1 (ИЛ-1) в острую фазу воспаления

Источник

Оглавление темы “Факторы неспецифической резистентности организма. Интерферон (ифн). Иммунная система. Клетки иммунной системы.”:

1. Кислородзависимая микробицидная активность. Кислороднезависимые механизмы уничтожения микробов.

2. Завершённость фагоцитарных реакций. Завершение фагоцитоза. Персистирование микробов. Причины персистирования микроорганизмов. Другие защитные функции фагоцитов.

3. Факторы неспецифической резистентности организма. Система ИФН. Система интерферона (ифн). Функции интерферона (ифн). Механизм антивирусного действия интерферона (ифн).

4. Интерферон (ифн) первого типа. ИФН I. Функции интерферона (ифн) первого типа. Интерферон (ифн) второго типа. ИФН II (b-ИФН). Функции интерферона (ифн) второго типа.

5. Факторы выделяющиеся при разрушении клеток. Воспаление. Признаки воспаления. Классические признаки острого воспаления по Цельсу. Гистамин.

6. Кинины. Лейкотриены. Простагландины. Белки острой фазы воспаления. Цитокины. Реакции воспаления. Патогенез воспаления.

7. Иммунная система. Индуцибельные факторы защиты организма ( иммунная система ). Главный комплекс гистосовместимости ( МНС первого и второго класса ). Гены MHC I и MHC II.

8. Органы иммунной системы человека. Организация иммунной системы человека. Центральные органы иммунной системы. Периферические органы иммунной системы.

9. Клетки иммунной системы. Иммунокомпетентные клетки. Функция лимфоцитов. Классификация лимфоцитов. Какие бывают лимфоциты?

10. Т-лимфоциты ( Т-клетки ). Созревание Т-клеток. Основные цитокины иммунного ответа. Маркёры Т-клеток. CD-маркёры Т-лимфоцитов.

Кинины. Лейкотриены. Простагландины. Белки острой фазы воспаления. Цитокины. Реакции воспаления. Патогенез воспаления.

Кинины — низкомолекулярные пептиды (олигопептиды), увеличивающие проницаемость сосудов и высвобождение медиаторов полиморфно-ядерными фагоцитами. Предшественники кининов — кининогены (высокомолекулярные белки). Протеолиз кининогенов с образованием кининов осуществляют калликреины — специфические протеазы полиморфно-ядерных фагоцитов. Ключевой субстрат этих реакций — фактор Хагемана, играющий важную роль в реакциях свёртывания.

Лейкотриены. Простагландины

Лейкотриены и простагландины, а также их метаболиты, — основные медиаторы острого воспаления. Повышают проницаемость сосудов, вызывают сокращение гладкомышечных клеток. Лейкотриен В4 активирует хемотаксис полиморфно-ядерных фагоцитов; тромбоксан А2 индуцирует агрегацию тромбоцитов, а простагландины, действуя на гипоталамус, вызывают повышение температуры тела. Кроме того, простагландины воздействуют на нервные окончания волокон типа С — именно поэтому стимулы, в норме не вызывающие болевой реакции, при воспалении провоцируют приступ боли.

Белки острой фазы воспаления

Воспалительная реакция сопровождается высвобождением различных белков (преимущественно из печени), также выполняющих медиаторные функции. Их объединяют общим термином белки острой фазы воспаления. Наиболее известны С-реактивный белок, ЛПС-связывающий белок, сывороточный амилоидный белок А, а1-антитрипсин.

Цитокины

Многие продукты бактерий активируют клетки системы мононуклеарных фагоцитов и лимфоциты; эти клетки отвечают выделением комплекса БАВ. Такие факторы относят к двум крупным классам — цитокины (подклассы: ИЛ. ИФН, факторы роста, колониестиму-лирующие факторы гемопоэзов) и хемокины (хемоаттрактанты). Так, известно не менее 18 ИЛ. Большинство из них — также медиаторы иммунных реакций. В воспалительных реакциях основную роль играет ИЛ-1, стимулирующий лихорадочные реакции, повышающий проницаемость сосудов и адгезивные свойства эндотелия, а также активирующий моно- и полиморфно-ядерные фагоциты.

Реакции воспаления. Патогенез воспаления

Большинство реакций острого воспаления резко изменяет лимфо- и кровообращение в очаге воспаления. Вазодилатация и повышение проницаемости капилляров облегчают выход из просвета капилляров макромолекул (например, компонентов комплемента) и полиморфно-ядерных фагоцитов, то есть сопровождается образованием экссудата. При умеренной воспалительной реакции экссудат содержит небольшое количество белка (серозный экссудат); при более интенсивной реакции содержание белков (например, фибриногена) резко возрастает (фибринозный экссудат). Механизмы свёртывания направлены на образование фибриновых сгустков, предупреждающих диссеминирование возбудителя с кровью и лимфой. Полиморфно-ядерные фагоциты, покинувшие кровеносное русло, устремляются в направлении хемотаксического стимула и поглощают проникшие микроорганизмы. Фагоцитоз заканчивается внутриклеточным их перевариванием. Важный фактор — снижение рН в тканях при воспалении, обусловленное секрецией молочной кислоты фагоцитами. Снижение рН оказывает губительное действие на бактерии и снижает резистентность к антимикробным химиопрепаратам. Закисление среды активирует клеточные протеазы, индуцирующие лизис полиморфно-ядерных фагоцитов. Им на смену в очаг воспаления мигрируют мононуклеарные фагоциты, поглощающие фрагменты лейкоцитов и микроорганизмов, завершая тем самым местную острую воспалительную реакцию.

– Также рекомендуем “Иммунная система. Индуцибельные факторы защиты организма ( иммунная система ). Главный комплекс гистосовместимости ( МНС первого и второго класса ). Гены MHC I и MHC II.”

Источник

По словам медиков, больных коронавирусной пневмонией убивает именно этот синдром.

Кто такие цитокины и почему нам нужно это знать

С цитокинами стоит познакомиться, потому что из-за них можно умереть. В целом это такие “сигнальные” молекулы, которые в случае опасности для организма начинают бить тревогу и таким образом мобилизуют войска нашего иммунитета на борьбу с угрозой. Начинается то, что мы наблюдаем как воспаление. Но иногда цитокины объявляют чрезвычайное положение настолько громко, что всеобщая мобилизация превращается в хаос. Защитные клетки при этом атакуют не врагов, а своих же соотечественников, то есть разрушают здоровые ткани важнейших для нашей жизни органов. Возникает риск умереть от отёка лёгких, от сердечной недостаточности, могут отказать почки или печень. Это называется “полиорганным” поражением.

В первую очередь опасная для жизни ситуация складывается в дыхательной системе. Поэтому такую ситуацию в медицине именуют острым респираторным дистресс-синдромом. ОРДС. По милости неконтролируемого наплыва цитокинов происходит примерно следующее. Кислород из наших лёгких в кровь попадает через специальные пузырьки — альвеолы. Так вот, чрезмерное воспаление приводит к тому, что эти пузырьки наполняются отёчной жидкостью и разными клетками, которые там совершенно не нужны. В итоге — сами понимаете. Человек может погибнуть от нехватки кислорода.

На видеоролике внизу главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов показывает лёгкие умершей пациентки. Белые пятна на чёрном фоне — поражённые участки.

Такое лёгкое не может принимать участие в газообмене, человек задыхается. Так называемый синдром булыжной мостовой — двусторонняя субтотальная пневмония, и мы видим, что в задних отделах лёгкие поражены тотально. Человек с такими лёгкими не может жить, не может дышать

Сергей Лукьянов

Главный пульмонолог Забайкальского края

По данным медиков, цитокиновый шторм бывает в среднем у 75 человек на каждые 100 тысяч населения. И это считается довольно высоким показателем для такого опасного синдрома. При этом летальный исход по статистике — в 40–60%, то есть в половине случаев.

Когда бывает цитокиновый шторм

Список того, что может спровоцировать такую неконтролируемую реакцию иммунитета, довольно обширен. На первом месте в нём, конечно же, инфекции. И вирусные, и бактериальные. Кстати, известно, что вирусные часто сопровождаются бактериальными. Кроме того, цитокины могут сойти с ума в результате черепно-мозговой или какой-то другой серьёзной травмы, шокового состояния.

На сегодняшний день самый первый важный вопрос — как выявить этот дистресс-синдром до того, как он достигнет угрожающих масштабов. То есть на ранних стадиях. К примеру, на рентгеновских снимках не всегда видны его первые “значки”. Симптомы ОРДС такие: одышка, частота дыхания от 20 дыхательных движений в минуту, пульс от 90 ударов в минуту, повышенная или, наоборот, пониженная температура. Считается, что если есть хотя бы два из этих признаков, можно уже подозревать надвигающийся цитокиновый шторм. Только это уже не ранняя стадия.

То, что мы знаем о цитокиновом шторме, хорошо согласуется с тем, что пишут о своём опыте врачи, работающие с ковидными больными: очень важно вовремя его “поймать”, потому что, если в ответ на гиперпродукцию интерлейкина-6 (разновидность цитокинов. — Прим. Лайфа) начали выделяться другие цитокины, его блокировка уже не помогает

Дмитрий Купраш

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН

Как рассказал в своей лекции профессор МГМСУ им. А.И. Евдокимова Андрей Малявин, лучший способ вовремя заметить неадекватное поведение цитокинов — регулярно измерять уровень насыщения крови кислородом. Для этого есть специальный прибор — пульсоксиметр. По словам учёного, если аппарат показывает меньше 95% — это основание для госпитализации.

Чем лечат цитокиновый шторм

Профессор Малявин считает самой правильной следующую тактику. Первое — метилпреднизолон. Это гормональный препарат с противовоспалительным, противошоковым, антиаллергическим и иммунодепрессивным действием, то есть он подавляет иммунитет.

Я плохо представляю себе терапию ОРДС без гормональных препаратов

Андрей Малявин

Профессор кафедры пульмонологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Далее — вентиляция лёгких. При этом учёный подчеркнул, что выступает за неинвазивную вентиляцию, то есть за мобильные аппараты для поддержки дыхания. Он считает, что прибегать к помощи аппаратов ИВЛ нужно только в самом крайнем случае.

Надо сказать, что метилпреднизолон часто назначают при артритах. И всё больше медиков склоняются к тому, что именно такие лекарства могут оказаться полезными для борьбы с CoViD-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала упомянул, что в России зарегистрировали и начали применять новый отечественный препарат для профилактики цитокинового шторма. Правда, какой именно — не уточняется.

Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение лёгких, зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошёл в клиническую практику, причём это отечественный препарат. Ещё один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершат исследование

Михаил Мурашко

Министр здравоохранения РФ

Однако ранее российская биотехнологическая компания “Биокад” сообщила, что министерство дало разрешение на клинические испытания “Левилимаба” — препарата, изначально разработанного для лечения ревматоидного артрита.

Механизм действия активного вещества (“Левилимаба”. — Прим. Лайфа) связан с цитокиновым штормом, опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с CoViD-19

Из публикации на сайте компании

Между тем в Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН рассказали о работе над комплексной терапией цитокинового шторма. Учёные намерены испытать её на генно-модифицированных (“гуманизированных”) лабораторных мышах — некоторые их гены заменены на человеческие. По словам учёных, с помощью грызунов они пытаются найти эффективный способ блокировать действие интерлейкина-6 — это один из главных цитокинов.

На них коллеги видят совместный эффект антиинтерлейкина-6 (тоцилизумаба) и анти-ФНО (аналог инфликсимаба, лекарства от ревматоидного артрита) при лечении экспериментального воспаления лёгких при астме. Но там не доходит дело до цитокинового шторма, эту модель надо ещё доработать. В частности, если думать о коронавирусе, то нужно “гуманизировать” также рецептор ACE2 — таких мышей коллеги и за границей планируют купить, и своих сделать, но это всё займёт ещё довольно много времени

Дмитрий Купраш

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН

Вышеупомянутый тоцилизумаб — это иммунодепрессант, который тоже назначают при артритах. Сейчас его по всему миру исследуют как лекарство от цитокинового шторма на фоне коронавируса.

Тоцилизумаб и другие блокаторы интерлейкина-6 при правильном применении дают очень хорошие результаты

Дмитрий Купраш

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН

У микробиологов есть и другие предложения. К примеру, в Университете Джонса Хопкинса заинтересовались празозином — это препарат для лечения сердечной недостаточности, он расширяет кровеносные сосуды. Учёные заявили, что в эксперименте на мышах средство показало эффективность в предотвращении чрезмерного воспаления и, как следствие, цитокинового шторма.

По поводу празозина, по-моему, пока очень мало данных. Сами авторы статьи говорят (совершенно справедливо), что сначала нужно посмотреть на пациентов, которые уже принимали этот препарат по другим показаниям и потом подхватили коронавирус. Вот если у них вероятность тяжёлого течения будет снижена, тогда можно начинать клинические испытания. Причём делать это осторожно, потому что коронавирус активно взаимодействует с сердечно-сосудистой системой, с лекарством от давления можно напороться на самые разные неприятные побочные явления

Дмитрий Купраш

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН

Тем временем команда учёных из Франции и Бразилии попыталась остановить цитокины с помощью сочетания наночастиц природного антиоксиданта альфа-токоферола, иммуномодулятора и ещё одного натурального соединения — сквалена. А их китайские коллеги обратили внимание, что у большинства больных CoViD-19 снижено количество Т-лимфоцитов — это иммунные клетки. Причём чем хуже состояние пациента, тем их меньше. Исследователи надеются найти способ наладить их выработку. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с избыточной защитной реакцией организма, а с другой — должны позаботиться о клетках, которые отвечают за иммунитет.

Японские исследователи в свою очередь заявили, что поняли механизм цитокиновой стихии при коронавирусе: по их словам, проникновение SARS-CoV-2 в клетку организма заражённого вызывает повышенную выработку особого гормона, который и вызывает воспаление в кровеносных сосудах и других тканях. Так что они призывают создать лекарство против этого гормона. Однако все эти варианты, к сожалению, пока существуют лишь гипотетически.

Больше интересного из мира науки и технологий — в телеграм-канале автора.

Источник