Факторы влияющие на исходы воспаления

Факторы вызывающие воспаление. Внутренние и внешние причины воспаления.Второй вывод из изложенного выше касается того, что воспаление по своим механизмам и проявлениям многолико. Очень важно, особенно для назначения адекватного лечения, понять почему формируются разные формы воспаления. Вызывающие воспаление факторы могут быть биологическими, физическими, химическими, механическими как экзогенного, так и эндогенного происхождения. К внешним факторам, которые могут вызвать воспаление, относятся: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы), животные организмы (простейшие, гельминты, насекомые), токсические вещества (экзо- и эндо – токсины), факторы внешней среды, играющие роль аллергенов (пыльца растений, пыль, пища, лекарства и др.), химические вещества (кислоты, щелочи и др.), механические раздражители (инородные тела, давление, трение, травма), термические раздражители (холод, жар), ионизирующая радиация. К числу внутренних аутогенных раздражителей вызывающих воспаление, относятся продукты азотистого распада, приводящие к возникновению уремического гастрита, перикардита, продукты распада опухолей, эффекторные иммунные клетки, медиаторы и иммунные комплексы, преципитирующие в ткани. Развитие воспаления определяется не только этиологическим фактором, но и реактивностью организма, которая в значительной степени связана с наследственными механизмами. Благоприятное течение воспаления обусловлено совершенством защитных механизмов. Адекватная реакция свойственна здоровому организму и рассматривается как нормергическая. В зависимости от реактивности организма воспаление может быть гиперергическим, например, при наличии сенсибилизации к повреждающему агенту, или гипоэргическим, в частности, при наличии иммунитета к агенту воспаления. Хорошо известны клинические ситуации, при которых один и тот же повреждающий фактор у одного человека не вызывает клинически выраженной реакции, а у другого -выраженную общую и местную реакцию, приводящую даже к смерти.

В связи с изложенным выше возникает вопрос о том, от чего больше зависит выраженность и характер воспаления: от внешнего причинного фактора или особенностей реагирования человека? Ответ на этот вопрос очевиден: итоговая патологическая воспалительная реакция зависит как от характера воспалительного агента так и от особенностей реагирования на него больного. В спектре различных вариантов взаимного влияния на течение и исход воспаления могут быть рассмотрены крайние сочетания повреждающих факторов и способностей больного реагировать на них: 1. Безобидный, а иногда даже необходимый для человека фактор внешней среды (пища, лекарства, пыльца, пыль и др.) и чрезмерная патологическая реакция на него больного в условиях сенсибилизации. 2. Патогенный пневмотропный инфекционный агент (например, пнев-мокок, гемофильная палочка, пневмотропные вирусы и др.) и повышенная резистентность человека к инфекционному воздействию, обеспечивающая сохранение здоровья даже при влиянии фактора, обладающего выраженной патогенностью. Учет этих особенностей взаимодействия необходим при клинической интерпретации различных вариантов воспаления бронхов и легких и выборе оптимальных методов лечения. – Также рекомендуем “Причины выраженности и степени тяжести воспаления в легких.” Оглавление темы “Воспаление в легких.”: |

Источник

Воспаление (лат. inflammatio) – это сложный процесс реакции организма на внешний или внутренний повреждающий (болезненный) фактор. Воспаление направлено на устранение этого фактора, восстановление поврежденных тканей и защиту от развития заболеваний.

Таким образом, воспаление выполняет защитную функцию в организме, но только тогда, когда оно острое. Хроническое воспаление перестает быть физиологическим фактором и становится патогеном, ведущим к аутоиммунным заболеваниям и раку.

Воспаление – это естественный процесс, который происходит на определенных этапах. Без воспалительной реакции, которая активирует иммунную систему для борьбы с патогеном, например, вирусом, бактериями, травмированными участками, мы не смогли бы пережить даже самую маленькую инфекцию.

Сложность воспалительного процесса отражается в часто используемых терминах – состояние, процесс или воспалительная реакция.

Симптомы воспаления

Симптомы острого воспаления были впервые описаны римским ученым и энциклопедистом Аврелием Цельсом (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.). в единственной работе «Медицина», которая сохранилась до наших дней, он описал четыре основных симптома острого воспаления, которые иногда называют тетрадой Цельса:

- боль (лат. dolor);

- повышенная температура (лат. calor);

- покраснение (лат. rubor);

- отек (лат. tumor).

Пятый признак воспаления – потеря функции и повреждение органов (лат. Functiolaesa) был добавлен немного позже, возможно, греческим врачом и философом Галеном (129-200 н.э).

Покраснение кожи является результатом увеличения кровотока в области, пораженной патогенными микроорганизмами, отек – это результат проникновения белка и клеток из сосудов в ткани – все это вызывает боль. Температура также является следствием увеличения кровотока. В свою очередь, «потеря функции» означает, что орган не функционирует должным образом.

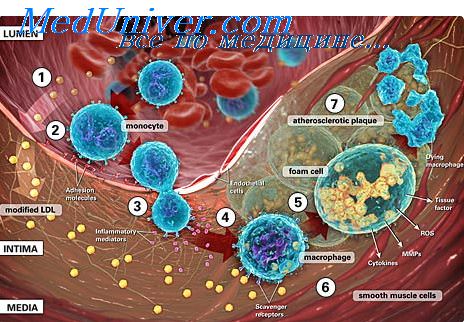

В развитии воспалительной реакции участвуют многие физиологические механизмы, связанные как с клетками – гранулоцитами, моноцитами, тромбоцитами, лимфоцитами Т и В, тучными клетками, эндотелиальными клетками кровеносных сосудов, макрофагами, фибробластами, так и с веществами, выделяемыми ими – медиаторами воспаления. Со временем могут быть поражены целые органы и могут возникнуть системные симптомы – повышение температуры тела, потеря веса, мышечная атрофия, чувство общей слабости.

Воспаление при ларингите

Как возникает воспаление?

Чаще всего повреждающий фактор, который инициирует воспалительный процесс, приходит извне. Это может быть:

- физическое повреждение – химическое, тепло или холод, механическая травма;

- биологический агент – бактерии, вирус, чужеродный белок.

Также бывает, что причиной воспаления является процесс, происходящий внутри организма – эмболия артерии, сердечный приступ или развитие рака.

Изменения в кровеносных сосудах всегда являются корнем воспалительной реакции. Сосуды расширяются, и их проницаемость увеличивается. Это приводит к проникновению медиаторов и воспалительных клеток в окружающие ткани.

Составляющие воспаления

Острое воспаление выполняет важную защитную функцию – оно удаляет возбудителя и восстанавливает нормальную функцию органа. Переход острой фазы в хроническую фазу часто связан с потерей контроля организма над воспалительными механизмами и, следовательно, с функциональными нарушениями и даже повреждением пораженной ткани. Этот процесс можно сравнить с превращением острой боли (защитной функции) в хроническую боль, которая становится самой болезнью.

Патогенез воспалительного процесса

Воспалительная реакция неразрывно связана с иммунным ответом. Начинается с контакта патогена со специализированными клетками иммунной системы, так называемыми антигенпрезентирующие клетки. Когда клетки стимулируются, они продуцируют и высвобождают медиаторы воспаления, которые имеют решающее значение для инициации и поддержания воспалительного процесса.

Медиаторы оказывают про-и противовоспалительное действие на клетки-мишени, модулируя течение воспаления. Со временем адаптивная иммунная система (специфическая реакция) также участвует в борьбе с повреждающим фактором. Работа этой системы чрезвычайно точна – взаимодействие лимфоцитов Т и В приводит к выработке специфических антител, которые селективно нейтрализуют возбудителя.

Правильно функционирующая иммунная система эффективно распознает патогены и эффективно уничтожает их, не повреждая свои собственные клетки и ткани. Однако в определенных ситуациях иммунорегуляторные механизмы могут работать с дефектом – возникает воспалительная реакция на аутоантигены.

Это состояние встречается при многих аутоиммунных заболеваниях (диабет 1 типа, ревматоидный артрит, красная волчанка, целиакия, болезнь Хашимото).

Поделиться ссылкой:

Источник

ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Течение воспаления определяется реактивностью организма, видом, силой и продолжительностью действия флогогена. Различают острое, подострое и хроническое воспаление.

Острое воспалениехарактеризуется достаточно выраженной интенсивностью и сравнительно небольшой продолжительно-

стью. Принято считать, что клинически оно завершается в течение двух недель. По виду реакции обычно является экссудативноинфильтративным. Роль основных эффекторов в его патогенезе играют полиморфно-ядерные лейкоциты.

Хроническое воспалениеотличается слабой интенсивностью и большой продолжительностью – от нескольких месяцев до многих лет и десятилетий. По характеру сосудисто-тканевой реакции чаще всего является пролиферативным. Ведущую роль в его патогенезе играют моноциты-макрофаги и лимфоциты. Хроническое воспаление может быть первичным и вторичным (вследствие перехода острого воспаления в хроническое). Развитие первично хронического воспаления в первую очередь определяется свойствами флогогена (туберкулез, сифилис и т.д.), вторично хронического – особенностями реактивности организма.

Подострое воспалениезанимает промежуточное положение. Его клиническая продолжительность – ориентировочно 3-6 недель.

Острое воспаление может приобретать затяжное течение, т.е. становиться подострым или вторично хроническим. Возможно волнообразное течение хронического воспаления, когда периоды стихания процесса чередуются с обострениями. При этом в период обострения усиливаются и становятся преобладающими экссудативные явления с инфильтрацией полиморфно-ядерными лейкоцитами и даже альтеративные. В дальнейшем на первый план снова выходят пролиферативные явления.

В целом принципиальных различий в общих механизмах острого и затяжного воспаления не имеется (воспаление – типовой процесс). Разница состоит в том, что при затяжном процессе изза измененной реактивности организма нарушается единство повреждения и защиты, и воспалительный процесс приобретает характер отрицательно гипоергического, пролиферативного.

Исход воспаления зависит от его вида и течения, локализации и распространенности. Возможны следующие исходы воспаления:

1. Практически полное восстановление структуры и функции(возврат к нормальному состоянию – restitutio ad integrum). Наблюдается при незначительном повреждении, когда происходит восстановление специфических элементов ткани.

2. Образование рубца(возврат к нормальному состоянию с неполным восстановлением). Наблюдается при значительном дефекте на месте воспаления и замещении его соединительной тканью. Рубец может не отразиться на функциях или же привести к нарушениям функций в результате: а) деформации органа или ткани (например, рубцовые изменения клапанов сердца); б) смещения органов (например, легких в результате образования спаек в грудной полости в исходе плеврита).

3. Гибель органаи всего организма – при некротическом воспалении.

4. Гибель организмапри определенной локализации воспаления – например, от удушья вследствие образования дифтеритических пленок на слизистой оболочке гортани. Угрожающей является локализация воспаления в жизненно важных органах.

5. Развитие осложненийвоспалительного процесса: а) поступление экссудата в полости тела с развитием, например, перитонита при воспалительных процессах в органах брюшной полости; б) образование гноя с развитием абсцесса, флегмоны, эмпиемы, пиемии; в) склероз или цирроз органа в результате диффузного разрастания соединительной ткани при пролиферативном воспалении.

Источник

Причины воспаления чрезвычайно многообразны. Воспаление может быть вызвано патогенными микроорганизмами, животными- паразитами, механической травмой, действием физических (лучевая или электрическая энергия, тепло, холод), экзогенных химических (кислоты, щелочи и др.), а также эндогенных факторов.

Одна и та же причина может приводить к различным последствиям в зависимости от конкретных условий действия причинного фактора. Условия не вызывают патологический процесс, а способствуют или препятствуют его возникновению. Они могут быть неблагоприятными или благоприятными для организма. Одни снижают сопротивляемость (резистентность) к патогенному фактору, а другие, наоборот, повышают ее.

Например, нарушение барьерной функции слизистых оболочек и кожи, иммунодефицитные состояния, гиповитаминозы, сахарный диабет, заболевание почек, недостаточность кровоснабжения и др. — все это условия, облегчающие развитие инфекционного процесса в тканях. Кроме того, эти факторы снижают устойчивость организма и к другим воздействиям, вызывающим

развитие воспалительного процесса.

Благоприятные условия, наоборот, ослабляют болезнетворное действие причины или усиливают защитные силы организма. Такая ситуация возникает при создании противоинфекционного иммунитета, рациональном закаливании, полноценном сбалансированном питании и т.д.

Конституциональный статус организма на разных уровнях его интеграции — от системного до субклеточного, опосредованный генетическими особенностями, также влияет на устойчивость организма к тем или иным патогенным факторам.

Развитие воспалительной реакции зависит и от возраста. На внутриутробном этапе жизни человека все признаки воспаления начинают формироваться только на 4—5-м месяце. В постнаталь-ном периоде, особенно в первые месяцы жизни, устойчивость организма к воздействию различных патогенных факторов и способность к созданию полноценных барьеров еще снижена.

В дальнейшем, при нормальном развитии организма, его резистентность к неблагоприятным воздействиям возрастает, остается на высоком уровне в течение длительного времени и только в старости вновь уменьшается. Следует помнить, что условия действия патогенного фактора на человека зависят не только от его биологической природы. Человек — существо социальное и поэтому, в отличие от животных, на него действуют такие факторы, как условия труда, быта и т. д., которые опосредуют свое влияние на ткани через нейрогуморальную систему.

В сложной системе взаимоотношений «микроорганизм—макроорганизм» очевидна двусторонняя связь. Поэтому изучение роли только микро- или макроорганизмов неизбежно приводит к ошибкам в трактовке этиологии и патогенеза воспалительного процесса.

Вероятно, развитие атипично протекающих гнойно-воспалительных процессов с некрозами и склонностью к распространению зависит не только и не столько от видового и количественного состава микрофлоры, сколько от нарушений неспецифического и иммунного ответа макроорганизма [Воспаление, 1969]. В связи с этим переидем к рассмотрению роли реактивности в развитии воспалительных процессов в челюстно-лицевой области.

Реактивностью называется свойство организма отвечать изменением жизнедеятельности на различные воздействия окружающей среды. Иными словами, реактивность отражает защитноприспособительные способности организма и обусловлена наследтвенными и приобретенными факторами. В значительной степени она зависит от пола, возраста, условий и среды проживания и т.д

Различают неспецифическую и иммунологическую (специфическую) реактивность. Она также подразделяется на физиологическую и патологическую.

физиологическая реактивность отражает характер и особенности защитно-приспособительных реакций практически здорового организма, находящегося в преимущественно благоприятных условиях существования.

Патологическая реактивность подразделяется на врожденную и приобретенную. Приобретенная патологическая реактивность формируется в результате однократного действия на организм сильного болезнетворного агента, либо в результате многократного, а зачастую систематического его влияния. При этом изменяются характер и выраженность неспецифического и(или) специфического ответа на патологические воздействия, что находит свое отражение в снижении защитно-приспособительных возможностей организма.

По формам проявления различают нормальную (нормоэргическую), повышенную (гиперэргическую) и пониженную (гипоэргическую) реактивность. Существует также понятие извращенной (дизэргическои) реактивности. Наиболее отчетливо данные типы реактивности проявляются при неспецифических инфекционно-воспалительных заболеваниях. В этом случае принято говорить о типах воспалительной реакции.

Проблема ранней диагностики типов воспалительной реакции — нормоэргической, гипоэргической или гиперэргической — в последнее время приобрела особую актуальность, так как она определяет тактику врача в выборе местного и общего лечения, позволяет прогнозировать исход и предупреждать возникновение осложнений. Тем более, что среди имеющегося в настоящее время арсенала средств и методов лечения есть такие, которые наиболее показаны при одном типе воспалительной реакции и противопоказаны при другом.

Так, например, применение гипербарической оксигенации (ГБО) рекомендовано при гипоэргии, может использоваться при нормоэргии и противопоказано при гиперэргии. Это объясняется тем, что в основе лечебного эффекта ГБО лежит усиление фагоцитоза. Поскольку при гиперэргическом типе воспалительной Реакции фагоцитарная активность нейтрофилов повышена, применение ГБО в первое время может привести к еще более выраженному повреждению тканей. В дальнейшем, под влиянием ГБО, фагоцитоз быстро снижается, возникает иммунодепрессия, и процесс переходит в гипоэргию на фоне уже имеющегося массивного гнойно-некротического поражения тканей. Исход в таких случаях может быть неблагоприятным.

Предварительное заключение о типе воспаления может быть сделано уже в первые часы после поступления больного в клинику на основании жалоб и выраженности клинических симптомов. В дальнейшем диагноз подтверждается лабораторными и, при необходимости, иммунологическими методами исследований.

Однако в этом вопросе среди специалистов нет единого мнения, поэтому мы приводим данные, полученные в наших исследованиях [Воложин и др., 1995]. Закономерность изменения основных показателей резистентности приведены в табл. 1 (приведены только показатели, зависящие от реактивности).

При нормоэргическом типе воспалительной реакции время, прошедшее от момента появления первых клинических симптомов до развития выраженного гнойного воспалительного процесса, составляет в среднем 1,5—3 сут. Болевой синдром выражен умеренно, усиливается при функциональных нагрузках. Температурная реакция — в пределах 37,5—38,5 °С. Как правило, воспалительным процессом поражается одна анатомическая область. Степень нарушения функций (глотания, жевания, речи и т.д.) соответствует объему и локализации поражения. Симптомы интоксикации (озноб, нарушение вегетативных функций или деятельности кишечника) выражены умеренно. Таким образом, нормоэргия характеризуется нормальным ответом организма на воспалительный процесс.

Со стороны иммунологических и неспецифических показателей резистенции для нормоэргического воспаления характерно увеличение фагоцитарной активности лейкоцитов примерно в 2 раза, по сравнению с общепринятой нормой (показатель у здоровых доноров). Происходит также рост концентрации IgG в 2 раза, отмечается тенденция к увеличению IgM. Co стороны показателей клеточной защиты существенных изменений не обнаружено. Это свидетельствует о том, что при нормоэргическом воспалении происходит увеличение уровня гуморальной защиты на фоне нормального ответа клеточного иммунитета.

При гипоэргическом типе воспалительной реакции время, прошедшее с момента появления первых клинических симпто-

Таблица 1

Основные показатели резистеитности организма в зависимос-Ла реакции у больных с острым воспалением в челюстно-

дидевой области

| Основной показатель | Кон | Тип воспалительной реакции | ||

| трольная величина | Нормо- эргический | ГИПО- эргическии | гипер- эргический | |

| Обшее количество лейкоцитов (Л), х10**9/л | 7,5±0,3 (5-9) | 12,4±1,04 (10,6-13,8) | 9,7±1,12 (7,211,7) | 16,38±1,52 (12,84-17,9) |

| Скорость оседания лейкоцитов (СОЭ), Mf/v | 3,8±1,6 (3-11) | )7,8±2,3 (1224) | 22,4±1,9 (1427) | 28,9±2,8 (23-45) |

| фагоцитарная активность ле икоцитов (ФАЛ), мАа | 499±46 (300600) | 833±92 (720-940) | 590±57 (130700) | 1525±181 (10002500) |

| Количество Т- лимфоцитов, % | 75,2±2,0 (52,4-83,1) | 71,4±3,2 (61,885,4) | 66,7±3,3 (45,877,1) | 72,9±2,6 (65,484,5) |

| Количество В- лимфоцитов, % | 12,7±1,1 (б.Э- 15,7» | 8,311,1 (5,216,8) | 11,1±1,7 (6,713,4) | 12,4±1,5 (5,715,75) |

| Количество Т- лимфоцитов-хел – перов (Тх), % | 39,0±2,0 (27,6-48,9) | 38,2±2,1 (18,452,1) | 28,6±2,13 (9,645,4) | 43,2±3,2 (29,856,7) |

| Количество Т-лимфоцитов-суп- рессоров(Тс), % | 23,0±1,2 (17,7-34,6) | 21,8±1,4 (13,431,3) | 22,2±2,0 (18,139,4) | 22,5±1,6 (15,631,75) |

| И ммунорегуляторный индекс (Тх/Ес) | 1,8±0,1Э (1.22,3) | 1,83±0.13 (1,12,4) | 1,71±0,25 (1.32,9) | 1,74±0,13 (0,92,8) |

| Иммуногтюбулин IgG, MS’M | 5,021:0,5 (2,19,7) | 9,01±1,49 (1.212,4) | 10,01±1,74 (0,1-15.3) | 4,06±1,23 (2,911,7) |

| Иммуноглобулин Iamp;A, M^Stf | 2,0610.22 (0,1-3,5) | 2,5±0.25 (0.43,7) | 2,81±0,38 (03,4) | 3,51±0,48 (1,54,9) |

| И ммуноглобулия IBM, луЛ | 1,5110,18 (0,4-2,4) | 2,1310,26 (0,25,7) | 1,61±0,8 (04,8) | 2,87±0,39 (1,35,9) |

мов до развития выраженной картины воспаления, составляет более 3 сут. Заболевание начинается незаметно, при удовлетворительном самочувствии больного, что приводит к запоздалому обращению за медицинской помощью. Часто больные самостоятельно применяют согревающие компрессы, грелки, тем самым способствуя распространению воспаления. Клинически болевой синдром выражен слабо, либо отсутствует. Боль беспокоит только при дотрагивании и функциональных нагрузках. Температура тела держится в пределах либо субфебрильных, либо нормальных значений. Чаще воспалительным процессом поражается две или более анатомические области. Степень ограничения функций незначительна. Симптомы интоксикации не выражены. При вскрытии гнойного очага на фоне обширной инфильтрации тканей получают незначительное количество гноя.

Фагоцитарная активность лейкоцитов соответствует значениям, полученным у здоровых доноров, или незначительно отклоняется, чаще в сторону снижения. Наблюдается тенденция к падению клеточной иммунологической защиты на фоне повышения уровня гуморального ответа (увеличение IgG), что носит компенсаторный характер.

При гиперэргическом типе воспалительной реакции заболевание развивается быстро, порой молниеносно, в течение 0,5—1 сут. Температурная реакция — выше 38,5 °С. Болевой синдром, степень ограничения функций, симптомы интоксикации резко выражены. Воспаление распространяется на две и более анатомические области. При вскрытии гнойного очага получают обильное количество гноя.

В настоящее время число детей с воспалительными процессами увеличивается. Этому способствуют многие причины: снижение уровня или полное отсутствие системы санации, а также увеличение антибиотикорезистентной микрофлоры из-за нерационального применения антибиотиков без должных к тому показаний, применения препаратов в малых дозах, краткосрочных или чрезмерно длительных курсов антибиотикотерапии без учета направленности их действия, бесконтрольного самостоятельного применения антибиотиков больными. Воспалительные процессы у детей часто развиваются на отягощенном преморбидном фоне.

Изменение клинической картины может быть связано также с самолечением, иногда необоснованным желанием «всеми силами» сохранить пораженный зуб («консервация очага»).

Источник