Гнойное воспаление яичника и трубы

Острый воспалительный процесс в области придатков матки может привести к опасным осложнениям. Гнойный сальпингит при запоздалой диагностике и несвоевременном лечении становится основой для необратимых изменений в маточных трубах и формирует осложненные формы гнойно-воспалительных заболеваний органов малого таза. Основными причинными факторами нагноения будут микробы, передаваемые половым путем. В диагностике главное – выявить эти микроорганизмы. Лечение подразумевает длительный курс антибактериальной терапии.

Причины

Обязательное условие развития гнойной формы воспаления – проникновение микробов в просвет маточных труб. Чаще всего микробы попадают в матку и трубы из влагалища, как результат случайных половых связей или частой смены половых партнеров. Острый гнойный сальпингит обычно возникает на фоне следующей бактериальной микрофлоры:

- гонококки;

- трихомонады;

- хламидии;

- микоплазмы;

- вирусы (папилломавирус, генитальный герпес);

- бактериоиды;

- стрептококки.

Однако наличие микробов далеко не всегда приводит к воспалению. Большое значение для развития сальпингита имеют провоцирующие факторы:

- месячные (заброс крови в трубы во время менструации);

- медицинские аборты;

- применение внутриматочных контрацептивов;

- диагностические исследования и операции (гистероскопия, гистеросальпингография, оперативные вмешательства по удалению субмукозного миоматозного узла, полипа эндометрия и гиперплазии эндометрия);

- осложненные роды.

Источником инфекции может стать острый аппендицит: воспаление червеобразного отростка создает условия для попадания микробов в правую маточную трубу.

Осложнения

Гнойный сальпингит может стать причиной для следующих заболеваний:

- пиосальпинкс (скопление гноя в маточной трубе);

- пиовар (нагноение яичника);

- тубовар (гнойная опухоль в области придатков);

- абсцессы брюшной полости (скопления гноя в разных отделах живота);

- пельвиоперитонит (распространение инфекции в нижней части брюшной полости);

- сепсис (попадание микробов в кровь с распространением инфекции по всему организму).

Маточные трубы играют важную роль в процессе зачатия, поэтому любое гнойное воспаление может нарушить репродуктивную функцию женщины. Даже при проведении полноценного курса лечения сальпингита надо опасаться формирования следующих последствий:

- трубное бесплодие;

- внематочная беременность.

Симптомы

Острый гнойно-воспалительный процесс в маточных трубах проявляется следующими признаками:

- болевые ощущения разной степени выраженности в нижней части живота;

- выраженная болезненность при интимной жизни;

- повышение температуры с ознобами;

- гнойные вагинальные выделения;

- проблемы с соседними органами (жидкий стул, болезненность при мочеиспускании);

- слабость, учащенное сердцебиение, сухость во рту.

Симптоматика типична для воспалительного процесса в придатках, поэтому при первом визите к врачу специалист заподозрит острый аднексит и направит на дополнительное обследование.

Диагностика

Основными исследованиями, которые помогут выявить гнойное воспаление в маточных трубах, являются:

- лабораторное обследование (в общеклинических анализах мочи и крови врач увидит проявления острого гнойного процесса);

- мазки на инфекции и бактериальный посев вагинальных белей для выявления причинных факторов гнойного воспаления;

- трансвагинальное ультразвуковое сканирование (на УЗИ врач увидит утолщение стенок, расширение просвета трубы и скопление жидкости);

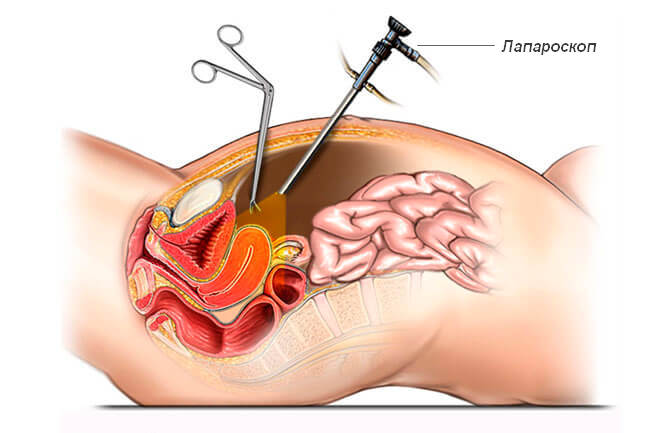

- эндоскопические методы (при гистероскопии можно выявить признаки воспаления в матке и вытекающий из устья маточной трубы гной, при лапароскопии – отечную, воспаленную трубу со скоплением гнойной жидкости в брюшной полости).

Обычно для постановки правильного диагноза вполне достаточно УЗИ и результатов бактериального посева, чтобы быстро начать правильное лечение.

Лечение

Основная цель терапии гнойной формы сальпингита – своевременно ликвидировать очаг нагноения. Если этого вовремя не сделать, то высока вероятность распространения инфекции и формирования опасных осложнений. Оптимальный курс лечения, подбираемый для каждой женщины индивидуально, включает:

- антибактериальные препараты в виде таблеток или уколов (длительность терапии не менее 10-14 дней);

- противовоспалительные лекарства в свечах, таблетках или инъекциях.

При минимальном подозрении на ухудшение состояния и формировании гнойного очага (пиовар, пиосальпинкс, абсцесс, тубовар) потребуется эндоскопическая операция. При лапароскопии врач подтвердит диагноз и обеспечит отток воспалительной жидкости из гнойной опухоли.

После стихания острого воспаления надо продолжить лечение, используя физиотерапевтические методы и рассасывающую терапию. Важно не только избавиться от микробов, но и сохранить проходимость маточных труб для будущей детородной функции женщины.

Сальпингит с гнойным воспалением в просвете маточной трубы возникает в результате попадания патогенных микроорганизмов во влагалище с последующим проникновением инфекции в матку. Болезнь постепенно прогрессирует, начинаясь с простого серозного воспаления и заканчиваясь формированием гнойного очага.

Необходимо при первых симптомах заболевания обратиться к врачу, сделать УЗИ и начать лечение. Временной фактор для лечения играет важнейшую роль: при запоздалом обращении высок риск осложнений, исходом которых может стать трубное бесплодие.

Необходимо строго выполнит назначения врача, соблюдая дозировку препаратов и курс терапии, чтобы не допустить ухудшения состояния в маточной трубе. При правильном подходе к диагностике и лечению шансы на полное выздоровление достаточно высоки, а возможность в будущем зачать и выносить малыша вполне реальна.

Источник

Тубоовариальный абсцесс — острое гнойное инфекционно-воспалительное заболевание придатков матки, при котором происходит их расплавление с формированием осумкованного образования. Проявляется острой односторонней болью внизу живота, тошнотой, рвотой, гипертермией, дизурическими расстройствами. Для диагностики используют влагалищное исследование, трансвагинальное УЗИ, КТ малого таза, лабораторные методы. Схемы медикаментозного лечения предполагают назначение антибиотиков, НПВС, иммуномодуляторов, инфузионной терапии. При тяжелом течении и неэффективности консервативной терапии абсцесс удаляют хирургически.

Общие сведения

Тубоовариальный абсцесс (тубоовариальное гнойное образование, воспалительный аднекстумор) — наиболее тяжелая форма гинекологических воспалений. В структуре инфекционно-воспалительных заболеваний тазовых органов у женщин его доля, по данным разных авторов, достигает 6-15%. Патологию выявляют преимущественно у молодых пациенток в возрасте до 20 лет с низким социально-экономическим статусом, что, вероятнее всего, связано с их высокой сексуальной активностью. В последнее десятилетие чаще возникают стертые формы воспаления: почти у трети больных острая клиническая картина развивается на фоне хронически текущего воспалительно-деструктивного процесса.

Тубоовариальный абсцесс

Причины

Формирование объемного гнойно-воспалительного образования в области придатков матки зачастую становится возможным при сочетании нескольких факторов и является осложнением уже существующих гинекологических заболеваний. Первичные абсцессы тубоовариальной области наблюдаются крайне редко. По мнению специалистов в сфере гинекологии, для возникновения заболевания обычно требуется сочетание двух или трех условий:

- Наличие агрессивной ассоциативной флоры. В посеве из очага абсцесса обычно присутствует несколько микроорганизмов. У 25-50% пациенток определяются гонококки, у 25-30% — трихомонады, у 25-60% аэробно-анаэробные ассоциации гарднерелл, бактероидов, пептострептококков, стрептококков, энтеробактерий, мобилункусов, других условно-патогенных инфекционных агентов.

- Спайки в малом тазу. Нагноение придатков чаще выявляют у пациенток с длительно текущими хроническими оофоритами, сальпингитами, аднекситами, наружным генитальным эндометриозом, осложненными спаечным процессом. Наличие межорганных синехий упрощает и ускоряет формирование пиогенной мембраны, которая ограничивает снаружи тубоовариальное образование.

- Ослабление иммунитета. Активизация микрофлоры обычно происходит при снижении защитных сил организма. Причинами иммуносупрессии становятся обострение генитальной и экстрагенитальной патологии, тяжелые простудные заболевания, стрессы, физические нагрузки, длительный прием кортикостероидов, производных ацетилсалициловой кислоты, цитостатиков и др.

Риск развития абсцесса в тубоовариальной области повышен у пациенток, часто меняющих сексуальных партнеров, перенесших бактериальный вагиноз или заболевания, передающиеся половым путем. Вероятность возникновения патологии возрастает после выполнения внутриматочных манипуляций (абортов, раздельных диагностических выскабливаний, установки спирали, экстракорпорального оплодотворения, гистеросальпингографии, удаления полипов эндометрия и др.).

Патогенез

Проникновение инфекции в придатки обычно происходит восходящим (интраканаликулярным) путем из влагалища, шейки и полости матки. В редких случаях воспаление начинается за счет контактного инфицирования с серозного покрова трубы. До окончательного формирования тубоовариального гнойного образования патологический процесс проходит несколько стадий. Сначала в фаллопиевой трубе под действием инфекционных агентов воспаляется слизистая оболочка, в последующем воспаление распространяется на остальные слои стенки ‒ развивается картина острого гнойного сальпингита. Облитерация просвета трубы завершается образованием пиосальпинкса.

Из маточных труб микроорганизмы попадают на поверхность яичника и проникают в его ткани, что приводит к развитию острого гнойного оофорита с образованием множественных гнойных полостей, стенки которых представлены грануляциями и соединительной тканью. В результате слияния абсцессов возникает мешотчатое образование — пиовар. Формирование тубоовариального абсцесса завершается частичным разрушением стенок пиосальпинкса и пиовара со слиянием внутри общей пиогенной соединительнотканной мембраны. Заболевание может протекать хронически с увеличением патологического конгломерата во время обострения, фиброзом и склерозом тканей в ремиссии.

Симптомы тубоовариального абсцесса

Клиническая симптоматика обычно развивается остро. У пациентки возникают сильные приступообразные боли слева или справа в нижней части живота. Болезненные ощущения могут иррадиировать в поясничную область, прямую кишку, внутреннюю поверхность бедра с соответствующей стороны. Женщину беспокоят лихорадка, озноб, возможны тошнота и рвота. Температура обычно повышена до 38°С и более. Типичны беловатые, желтоватые, желто-зеленые гнойные влагалищные бели, болезненность при мочеиспускании, раздражение кишечника в виде частого жидкого стула. За счет общей интоксикации возникают эмоциональная лабильность, слабость, быстрая утомляемость, потеря аппетита, общая заторможенность.

Осложнения

Наиболее грозное последствие тубоовариального абсцесса — разрыв аднекстумора с возникновением клиники острого живота, развитием перитонита, септического шока, полиорганной недостаточности, образованием межкишечных, прямокишечно-влагалищных, уретро-влагалищных, пузырно-влагалищных свищей в отдаленном периоде. Почти у двух третей пациенток выявляются функциональные нарушения мочевыделительной системы, а у половины распространение воспаления на предпузырную и тазовую клетчатку вызывает развитие гидроуретера и гидронефроза. Вовлечение в инфекционный процесс смежных органов сопровождается возникновением вторичного параметрита, аппендицита, сигмоидита, ректита, оментита, тазовых абсцессов и др. В будущем у таких женщин чаще встречаются дисгормональные состояния, внематочная беременность, бесплодие, хронический пельвиоперитонит, хронические тазовые боли, тазовый тромбофлебит, тромбоз вены яичника.

Диагностика

Симптоматика тубоовариального абсцесса сходна с проявлениями других состояний, при которых наблюдаются признаки «острого живота». Поэтому с учетом высокой вероятности осложненного течения инфекционно-воспалительного процесса диагностический поиск направлен на быстрое подтверждение или исключение патологии. Наиболее информативными методами являются:

- Осмотр на кресле. Бимануальную пальпацию выполнить сложно из-за интенсивных болей и перитонеальных явлений. Типичным признаком является усиление болезненности при исследовании бокового и задних сводов влагалища, попытках смещения шейки матки. Из цервикального канала выделяются слизь и гной. Иногда удается пропальпировать болезненный конгломерат, расположенный справа или слева от матки.

- Трансвагинальное УЗИ. На стороне поражения определяется многокамерное образование размерами 5-18 см неправильной овоидной формы с признаками воспалительного процесса. Стенки трубы утолщены до 5 мм и более. В отличие от пиосальпинкса скопления гноя расположены за пределами фаллопиевой трубы. Выражен спаечный процесс в полости малого таза. Присутствуют признаки эндометрита. Яичник не визуализируется.

- КТ тазовых органов. Томографически гнойное тубоовариальное образование имеет вид овальной или округлой объемной патологической структуры, примыкающей к матке и смещающей ее. Характерны нечеткость контуров, неоднородность структуры конгломерата с наличием полостей пониженной плотности. Капсула может быть как утолщена, так и истончена. Информативность метода достигает 99-100%.

Инвазивные методы (пункцию заднего свода влагалища, лапароскопию) применяют ограничено из-за распространенного спаечного процесса и риска повредить капсулу тубоовариального абсцесса. Косвенным подтверждением острого воспалительного процесса служат характерные изменения общего анализа крови: увеличение количества лейкоцитов, ускорение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Рекомендовано проведение теста на беременность, микробиологическое исследование мазка на гонорею и хламидиоз. Заболевание дифференцируют с сальпингоофоритом, разрывом кисты яичника или перекрутом ее ножки, внематочной беременностью, септическим абортом, аппендицитом, острым холециститом, дивертикулитом, пиелонефритом, приступом мочекаменной болезни, перитонитом, кишечной непроходимостью, другой острой хирургической патологией. К постановке диагноза привлекают хирурга, уролога, онколога, инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога.

Лечение тубоовариального абсцесса

При подозрении на гнойное расплавление маточных придатков показана экстренная госпитализация, обеспечение покоя и постельного режима. При стабильных показателях пульса и давления, размерах конгломерата до 9 см, наличии у пациентки репродуктивных планов показана консервативная терапия, позволяющая в 75% случаев отказаться от проведения операции. Для лечения тубоовариальных гнойных образований рекомендованы:

- Антибиотикотерапия. При выборе препарата желательно учитывать чувствительность возбудителя. Но поскольку заболевание обычно вызвано полимикробной ассоциацией, еще до получения результатов бактериологического посева мазка с антибиотикограммой назначают комбинации цефалоспоринов, полусинтетических тетрациклинов, пенициллинов, линкозамидов, аминогликозидов и др.

- Нестероидные противовоспалительные средства. НПВС за счет ингибирования изоформ фермента циклооксигеназы уменьшают выработку простагландинов, тромбоксана и других медиаторов воспаления. Одновременно с этим препараты оказывают анальгезирующий эффект за счет повышения болевого порога периферических рецепторов. Особенно эффективны в виде ректальных свечей.

С учетом клинической картины и для снижения возможных осложнений основной медикаментозной терапии также используют другие патогенетические и симптоматические средства — эубиотики, иммуномодуляторы, диуретики, инфузионные растворы, седативные препараты, витамины. При отсутствии эффекта от антибактериального лечения в течение 48-72 часов (дальнейшем ухудшении состояния больной, нарастании температуры и лейкоцитоза) рекомендовано хирургическое вмешательство для дренирования абсцесса.

При выборе метода оперативного лечения учитывают распространенность и динамику тубоовариального воспалительного процесса, тяжесть состояния женщины. В более легких случаях гнойник дренируется через прокол брюшной стенки, прямой кишки или влагалища с последующим промыванием полости антимикробными средствами. В случаях распространенных абсцессов и тяжелого течения заболевания выполняется операция по удалению тубоовариального воспалительного конгломерата и иссечению пораженных придатков. Лапароскопический подход оправдан при давности заболевания не более 3-х недель и отсутствии выраженного спаечного процесса. Наличие осумкованного толстостенного абсцесса и хроническое течение расстройства являются показаниями для лапаротомии. Экстирпацию матки и придатков выполняют в наиболее сложных случаях — при выявлении множественных гнойников, свищей, сепсисе, разлитом перитоните. В послеоперационном периоде показаны антибактериальная и дезинтоксикационная терапия.

Прогноз и профилактика

Ранняя диагностика и адекватная терапия тубоовариального абсцесса позволяет сохранить репродуктивную функцию у 70-90% пациенток. Первичная профилактика заболевания предполагает отказ от незащищенного секса со случайными партнерами, обоснованное назначение и технически точное выполнение инвазивных гинекологических манипуляций, регулярное наблюдение у гинеколога, своевременное лечение генитальных инфекций. Для укрепления иммунитета рекомендованы достаточная двигательная активность, рациональное питание, соблюдение режима сна и отдыха, исключение чрезмерных психологических и физических нагрузок, прекращение курения и злоупотребления спиртными напитками.

Источник

Гнойное воспаление придатков матки является одной из главных причин последующих нарушений половой, репродуктивной и менструальной функций у женщин, снижения, а иногда и утраты на длительное время трудоспособности и даже расстройства функции различных систем организма или его отдельных органов. Эти инфекции характерны прогрессированием, длительностью течения, склонностью к обострениям и высоким процентом осложнений полиорганного характера, которые являются основной причиной инвалидности и смертельного исхода.

Актуальность проблемы

Из всех обращающихся в женские консультации женщин, а также из всех направленных на лечение в стационары 60-65% и около 30% соответственно составляют пациентки с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Особое место в структуре заболеваемости гинекологической патологией занимают гнойные воспалительные заболевания придатков матки (маточных труб и яичников), на которые приходится (по разным данным) от 4 до 30%. Причем эти поражения очень часто приводят к осложнениям и выраженным изменениям во многих органах.

Несмотря на совершенствование и использование хирургических методик, широкого арсенала современных лабораторно-диагностических методик, антибактериальных и других медикаментозных препаратов, различных методов детоксикации, иммунной коррекции не только не происходит снижения частоты, но даже отмечается некоторая тенденция к росту заболеваемости этой патологией. Особенно отмечается рост частоты заболеваемости осложненными формами — поражение других органов, как брюшной полости, так и внебрюшинные гнойно-септические осложнения.

Этиология и патогенез

В развитии гнойных воспалительных заболеваний придатков матки ведущая роль отводится полимикробным ассоциациям, которые включают условно-патогенные и патогенные микроорганизмы. В ассоциациях преобладают такие условно-патогенные микроорганизмы, как анаэробы-бактероиды (превотеллы, порфиромонады, фузобактерии, клостридии), кишечная палочка, энтерококк, эпидермальный стафилококк, стрептококк, коринебактерии, протей.

Кроме того, наряду с названными ассоциациями микроорганизмов достаточно частой причиной гнойного процесса являются инфекционные возбудители, передающиеся половым путем, а именно — хламидии и гонококки, трихомонадная инфекции, а также вирусы. Хламидиоз является наиболее частой причиной бессимптомно протекающего у женщин воспалительного процесса внутренних половых органов, преимущественно — фаллопиевых труб.

Большинство исследователей считают, что условно-патогенные микроорганизмы, являющиеся микрофлорой нижних отделов половых органов, присоединяясь к специфической инфекции, инициирующей воспаление (например, хламидии и гонококк), в процессе развития воспалительной патологии приводят к затяжному и хроническому течениям воспалительно-гнойных процессов.

В механизме развития этих заболеваний особо важная роль принадлежит:

- Внутриматочной контрацепции и абортам (эти факторы по частоте находятся на первом месте).

- Физиологическим факторам — менструациям и родам.

- Эндоскопическим и полостным оперативным вмешательствам, а также экстракорпоральному оплодотворению, гистероскопии и гистеросальпингографии.

- Экстрагенитальной патологии — анемия и иммунодефицитные состояния, заболевания или нарушения функции эндокринных желез, болезни почек и мочевыводящих путей.

- Генитальной патологии — хронические процессы в матке и придатках воспалительного характера, наличие инфекции, передающейся половым путем, вагиноз, обусловленный бактериальной инфекцией, мочеполовые заболевания у партнера.

- Социальным факторам — алкоголизм, токсикомания, низкий жизненный уровень.

- Поведенческому фактору — раннее (по возрасту) начало половых контактов, большое число половых партнеров, осуществление половых контактов во время менструаций, нетрадиционные (извращенные) формы половых контактов.

Механизм формирования гнойно-воспалительного образования придатков достаточно сложный. В нем преобладает восходящий тип развития инфекции, то есть последняя проникает в придатки преимущественно из нижних отделов женских половых органов. Реже она может распространяться из очагов хронической инфекции в организме, из толстого кишечника и т. д. Входными воротами для нее служат макро- и микротравмы, возникающие в результате каких-либо инвазивных манипуляций на половых органах. Особенное значение в этих случаях имеет анаэробная инфекция, поскольку она присутствует на соседних участках кожи наружных половых органов, на слизистой оболочке влагалища и шеечного канала, в толстом кишечнике.

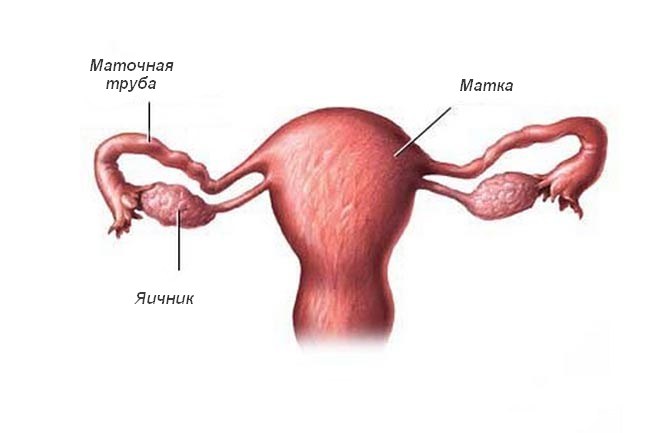

Матка и придатки (яичники, маточные трубы)

Воспалительному процессу в маточных трубах и яичниках, как правило, предшествует таковой слизистой оболочки матки (эндометрит), который распространяется на перешеек маточной трубы и ее ампулярный отдел, яичники, приводя в этих отделах уже к гнойно-воспалительному процессу.

Яичниковый покровный эпителий является достаточно мощным барьером на пути инфекции, поэтому они поражаются, преимущественно, при наличии в них кистозных изменений. В связи с этим гнойные воспаления в них встречаются чаще всего вместе с таковыми в маточных трубах (пиосальпинкс). В этих случаях придатки приобретают вид единого конгломерата, воспалительного опухолевидного образования. Оно является тубоовариальным абсцессом, в котором происходит гнойное расплавление трубы и яичника с формированием общей полости, которая окружена капсулой.

Итак, распространение микробной инфекции происходит восходящим путем от хронически протекающего эндометрита, развивающегося после абортов и других внутриматочных вмешательств, после и во время внутриматочных кровотечений, при внутриматочной контрацепции, к хроническому аднекситу, или сальпингоофориту (воспалению труб и яичников). В результате обострений хронического течения воспалительного процесса развивается гнойный процесс с формированием тубоовариального абсцесса. В случае перфорации (прорыва) или, нередко, и без нее возможно возникновение пельвиоперитонита или абсцессов в малом тазу.

Клинические проявления заболевания

Клинические проявления гнойно-воспалительных процессов придатков матки носят достаточно многообразный характер. Нередко они уже с самого начала выявляются как первично хронически протекающий процесс, характеризующийся длительным течением с обострениями и отсутствием эффективности медикаментозной терапии. Симптоматика в значительной степени зависит от формы заболевания. В настоящее время различают две его формы:

- Неосложненную, к которой относится острый гнойный сальпингит.

- Осложненную, представленную всеми осумкованными воспалительными опухолями придатков, то есть пиосальпинксом, пиоваром, гнойными тубоовариальными образованиями, а также их осложнениями.

Клиническая картина гнойного сальпингита и гнойного тубоовариального образования на стадии острого воспалительного процесса характеризуется значительным сходством. Причиной первого является, чаще всего, специфическая инфекция (гонорея), реже — микробная ассоциация (сочетание микроорганизмов). Именно гонококковая инфекция в качестве причины гнойного процесса в последнее время не только не утратила своей роли, но, наоборот, повысила степень своей агрессивности благодаря сопутствующей инфекции.

Острое гнойное воспаление маточной трубы начинается в виде острого заболевания с возникновения болей в нижних отделах живота в области правой или левой гипогастральной области, иногда — в средних отделах живота, при сопутствующем эндометрите. Кроме того, повышается температура тела, иногда до 38-39°, преимущественно в вечернее время, сопровождающаяся ознобами. Боли отдают в поясничную область, в область бедра на соответствующей стороне и, достаточно часто, в прямую кишку.

Кроме того, остро протекающий гнойно-воспалительный процесс сопровождается:

- выраженной диспареунией;

- выделениями из половых путей в виде белей, имеющих гнойный характер, которые являются постоянным симптомом гнойного сальпингита;

- резями во время мочеиспускания и дизурическими расстройствами, беловатым отделяемым из мочеиспускательного канала из-за сопутствующего воспаления шейки мочевого пузыря или/и уретрита;

- симптоматикой «раздраженной» прямой кишки (частый жидкий стул);

- явлениями интоксикации в виде общей слабости, мышечных болей, сухости во рту и диспепсических симптомов, эмоционально-невротических расстройств, эмоциональной нестабильности с явлениями депрессивного состояния или возбуждения.

Влагалищное исследование часто бывает невозможным или затрудненным из-за выраженной болезненности. Если оно удается, то отмечаются усиление болезненности при попытках смещения шейки матки, ее отечность, или пальпируется в области придатков матки небольших размеров болезненное образование, имеющее «смазанные» контуры, а также отмечается повышенная чувствительность или болезненность во время пальпации заднего и бокового сводов на стороне поражения.

Клиническое течение острого сальпингита нередко протекает с незначительной симптоматикой или вообще без нее. Наиболее часто такая клиника встречается при заболеваниях, обусловленных хламидийной инфекцией. Отдельные авторы научных статей по данной теме считают, что воспалительные процессы органов малого таза имеют нетипичный, стертый характер течения приблизительно в 85% случаев. При этом болезнь нередко обнаруживается случайно — в результате проведения обследования женщины, обратившейся по поводу бесплодия.

Стертая или атипичная клиническая картина течения воспалительного процесса маточных труб является причиной поздней диагностики, а значит и запоздалого или неадекватно проводимого лечения, в результате чего возникают такие осложнения, как:

- переход заболевания в пиосальпинкс;

- формирование гнойного тубоовариального образования;

- пельвиоперитонит в сочетании с абсцессом дугласова пространства, абсцесс формируется в результате частичного отграничения гнойного содержимого в углублении между маткой и прямой кишкой (дугласово пространство).

Клиническими симптомами возникших осложнений являются появление высокой температуры гектического типа (значительные суточные колебания) и признаков нарастания интоксикации организма в виде перечисленных выше явлений интоксикации. В случае развития процесса формирования абсцесса в дугласовом пространстве больная начинает ощущать резкое давление в области прямой кишки и частые позывы к акту дефекации.

Выделения из половых путей связаны не с опорожнением содержимого маточной трубы, а с наличием и даже ухудшением течения гнойного воспалительного процесса в эндометрии. Такие выделения являются характерными для женщин с формирующимся тубоовариальным абсцессом, у которых причиной последнего были внутриматочная контрацепция (спираль) или аборты.

После этого развитие инфекционного процесса идет по пути формирования таких осложнений, как параметрит (воспаление жировой клетчатки малого таза), генитальные свищи, расплавление стенки абсцесса с ее перфорацией (прободением) и выходом гноя в брюшную полость, в результате чего могут формироваться межкишечные и поддиафрагмальные абсцессы, а также гнойно-инфильтративное воспаление сальника и др.

Одна из характерных особенностей клинического течения гнойного воспаления придатков — это волнообразный процесс. На стадии затухания (ремиссии) гнойного воспаления выраженность клинической симптоматики нерезкая. Из всех признаков сохраняются, преимущественно, признаки интоксикации средней или легкой степени тяжести. Стадии же обострений характеризуются основными симптомами острого течения гнойного воспаления, а также развитием новых осложнений.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагностика основана на анамнестических данных и клинической картине. Дополнительными методами, позволяющими оценить общее состояние больной, стадию развития гнойного процесса являются клинические и биохимические лабораторные исследования крови и мочи, коагулограммы и др.

Так, например, для острого процесса или рецидива болезни характерны ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, повышение С-реактивного белка, а для ремиссии — снижение гемоглобина, числа эритроцитов и лимфоцитов, а также ускоренная СОЭ. В случаях длительного течения гнойного процесса выявляются нарушения функции печени, белкового и липидного обмена, электролитные нарушения, повышенная свертываемость крови (гиперкоагуляция), изменения кардиограммы и т. д.

Диагностическая лапароскопия

В целях уточнения диагноза и проведения дифференциальной диагностики используются трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза, пункция заднего свода матки, колоноскопия и, особенно, диагностическая лапароскопия (о применении данного метода в гинекологии и принципе его проведения мы уже рассказывали). Дифференциальный диагноз проводится в основном с острым аппендицитом и аппендикулярым инфильтратом, острым холециститом и хирургическим перитонитом, дивертикулитом и перфорацией дивертикула кишечника, с некоторыми формами эндометриоза и раком яичника.

Выявление причинного фактора основано на таких микробиологических методах диагностики, как бактериологический посев для выявления, идентификации возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным средствам, цитологическое изучение мазков, проведение реакций иммунофлуоресценции, полимеразной и лигазной цепной реакции (при необходимости), серологических исследований.

При гнойно-воспалительных процессах информативными являются результаты исследований материала не из шеечного канала и влагалища, а из очагов воспаления, которые изолированы от внешней среды — из тубоовариального абсцесса, из брюшной полости (выпот или гнойное содержимое), из абсцесса малого таза и т. д.

Принципы лечения

Лечение при гнойных воспалительных заболеваниях придатков обязательно комплексное, главный этап которого — это хирургическое лечение, целью которого является радикальное удаление очага гнойной деструкции.

Отступление от этого правила может быть только кратковременным и только в исключительных случаях (наличие свищей или крайне тяжелого состояния пациентки из-за выраженной интоксикации). В этих случаях осуществляется необходимая предоперационная подготовка — проведение дезинтоксикационной и антибактериальной терапии, коррекция метаболических расстройств и гиповолемии, функции почек, печени и сердца и т. д.

Проведение антибактериальной терапии включается в план предоперационной подготовки, продолжается во время хирургического вмешательства (внутривенно) и в послеоперационном периоде. Выбор препаратов должен базироваться на микробиологических методах исследования (выявление возбудителя и его чувствительности к антибиотикам), а до получения результатов этих исследований применяются антибиотики широкого спектра действия.

Из антибактериальной терапии основными рекомендуемыми схемами являются:

- Амоксиклав (амоксициллин с клавулоновой кислотой), Ампициллин+Сульбактам или Цофоперазон+Сульбактам, которые сочетают с препаратами макролидами (эритромицин, кларитромицин и др.).

- Средства фторхинолонового ряда с метронидазолом.

- Препараты 2 – 4-го поколений цефалоспоринового ряда (Цефотаксим, Цефепим и др.) в комбинации с метранидазолом и макролидами или доксициклином.

- Меропенем, Тимипенем (карбапенемы) в комбинации с макролидами или доксициклином.

Разработаны также и другие (альтернативные) схемы сочетаний антибактериальных средств. Микробиологические исследования должны проводиться не только до выбора схемы антибактериальных препаратов, но и в процессе применения последних. Это необходимо в целях выяснения их эффективности и решения вопроса о необходимости смены схемы лечения.