Химические вещества вызывающие воспаление

Факторы вызывающие воспаление. Внутренние и внешние причины воспаления.Второй вывод из изложенного выше касается того, что воспаление по своим механизмам и проявлениям многолико. Очень важно, особенно для назначения адекватного лечения, понять почему формируются разные формы воспаления. Вызывающие воспаление факторы могут быть биологическими, физическими, химическими, механическими как экзогенного, так и эндогенного происхождения. К внешним факторам, которые могут вызвать воспаление, относятся: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы), животные организмы (простейшие, гельминты, насекомые), токсические вещества (экзо- и эндо – токсины), факторы внешней среды, играющие роль аллергенов (пыльца растений, пыль, пища, лекарства и др.), химические вещества (кислоты, щелочи и др.), механические раздражители (инородные тела, давление, трение, травма), термические раздражители (холод, жар), ионизирующая радиация. К числу внутренних аутогенных раздражителей вызывающих воспаление, относятся продукты азотистого распада, приводящие к возникновению уремического гастрита, перикардита, продукты распада опухолей, эффекторные иммунные клетки, медиаторы и иммунные комплексы, преципитирующие в ткани. Развитие воспаления определяется не только этиологическим фактором, но и реактивностью организма, которая в значительной степени связана с наследственными механизмами. Благоприятное течение воспаления обусловлено совершенством защитных механизмов. Адекватная реакция свойственна здоровому организму и рассматривается как нормергическая. В зависимости от реактивности организма воспаление может быть гиперергическим, например, при наличии сенсибилизации к повреждающему агенту, или гипоэргическим, в частности, при наличии иммунитета к агенту воспаления. Хорошо известны клинические ситуации, при которых один и тот же повреждающий фактор у одного человека не вызывает клинически выраженной реакции, а у другого -выраженную общую и местную реакцию, приводящую даже к смерти.

В связи с изложенным выше возникает вопрос о том, от чего больше зависит выраженность и характер воспаления: от внешнего причинного фактора или особенностей реагирования человека? Ответ на этот вопрос очевиден: итоговая патологическая воспалительная реакция зависит как от характера воспалительного агента так и от особенностей реагирования на него больного. В спектре различных вариантов взаимного влияния на течение и исход воспаления могут быть рассмотрены крайние сочетания повреждающих факторов и способностей больного реагировать на них: 1. Безобидный, а иногда даже необходимый для человека фактор внешней среды (пища, лекарства, пыльца, пыль и др.) и чрезмерная патологическая реакция на него больного в условиях сенсибилизации. 2. Патогенный пневмотропный инфекционный агент (например, пнев-мокок, гемофильная палочка, пневмотропные вирусы и др.) и повышенная резистентность человека к инфекционному воздействию, обеспечивающая сохранение здоровья даже при влиянии фактора, обладающего выраженной патогенностью. Учет этих особенностей взаимодействия необходим при клинической интерпретации различных вариантов воспаления бронхов и легких и выборе оптимальных методов лечения. – Также рекомендуем “Причины выраженности и степени тяжести воспаления в легких.” Оглавление темы “Воспаление в легких.”: |

Источник

Воспаление (лат. inflammatio) – это сложный процесс реакции организма на внешний или внутренний повреждающий (болезненный) фактор. Воспаление направлено на устранение этого фактора, восстановление поврежденных тканей и защиту от развития заболеваний.

Таким образом, воспаление выполняет защитную функцию в организме, но только тогда, когда оно острое. Хроническое воспаление перестает быть физиологическим фактором и становится патогеном, ведущим к аутоиммунным заболеваниям и раку.

Воспаление – это естественный процесс, который происходит на определенных этапах. Без воспалительной реакции, которая активирует иммунную систему для борьбы с патогеном, например, вирусом, бактериями, травмированными участками, мы не смогли бы пережить даже самую маленькую инфекцию.

Сложность воспалительного процесса отражается в часто используемых терминах – состояние, процесс или воспалительная реакция.

Симптомы воспаления

Симптомы острого воспаления были впервые описаны римским ученым и энциклопедистом Аврелием Цельсом (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.). в единственной работе «Медицина», которая сохранилась до наших дней, он описал четыре основных симптома острого воспаления, которые иногда называют тетрадой Цельса:

- боль (лат. dolor);

- повышенная температура (лат. calor);

- покраснение (лат. rubor);

- отек (лат. tumor).

Пятый признак воспаления – потеря функции и повреждение органов (лат. Functiolaesa) был добавлен немного позже, возможно, греческим врачом и философом Галеном (129-200 н.э).

Покраснение кожи является результатом увеличения кровотока в области, пораженной патогенными микроорганизмами, отек – это результат проникновения белка и клеток из сосудов в ткани – все это вызывает боль. Температура также является следствием увеличения кровотока. В свою очередь, «потеря функции» означает, что орган не функционирует должным образом.

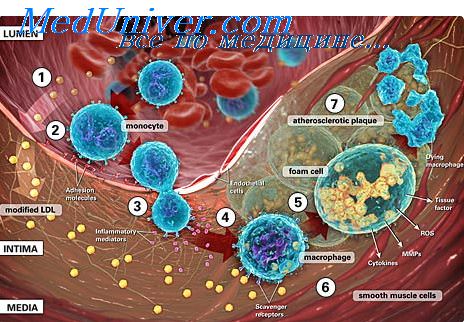

В развитии воспалительной реакции участвуют многие физиологические механизмы, связанные как с клетками – гранулоцитами, моноцитами, тромбоцитами, лимфоцитами Т и В, тучными клетками, эндотелиальными клетками кровеносных сосудов, макрофагами, фибробластами, так и с веществами, выделяемыми ими – медиаторами воспаления. Со временем могут быть поражены целые органы и могут возникнуть системные симптомы – повышение температуры тела, потеря веса, мышечная атрофия, чувство общей слабости.

Воспаление при ларингите

Как возникает воспаление?

Чаще всего повреждающий фактор, который инициирует воспалительный процесс, приходит извне. Это может быть:

- физическое повреждение – химическое, тепло или холод, механическая травма;

- биологический агент – бактерии, вирус, чужеродный белок.

Также бывает, что причиной воспаления является процесс, происходящий внутри организма – эмболия артерии, сердечный приступ или развитие рака.

Изменения в кровеносных сосудах всегда являются корнем воспалительной реакции. Сосуды расширяются, и их проницаемость увеличивается. Это приводит к проникновению медиаторов и воспалительных клеток в окружающие ткани.

Составляющие воспаления

Острое воспаление выполняет важную защитную функцию – оно удаляет возбудителя и восстанавливает нормальную функцию органа. Переход острой фазы в хроническую фазу часто связан с потерей контроля организма над воспалительными механизмами и, следовательно, с функциональными нарушениями и даже повреждением пораженной ткани. Этот процесс можно сравнить с превращением острой боли (защитной функции) в хроническую боль, которая становится самой болезнью.

Патогенез воспалительного процесса

Воспалительная реакция неразрывно связана с иммунным ответом. Начинается с контакта патогена со специализированными клетками иммунной системы, так называемыми антигенпрезентирующие клетки. Когда клетки стимулируются, они продуцируют и высвобождают медиаторы воспаления, которые имеют решающее значение для инициации и поддержания воспалительного процесса.

Медиаторы оказывают про-и противовоспалительное действие на клетки-мишени, модулируя течение воспаления. Со временем адаптивная иммунная система (специфическая реакция) также участвует в борьбе с повреждающим фактором. Работа этой системы чрезвычайно точна – взаимодействие лимфоцитов Т и В приводит к выработке специфических антител, которые селективно нейтрализуют возбудителя.

Правильно функционирующая иммунная система эффективно распознает патогены и эффективно уничтожает их, не повреждая свои собственные клетки и ткани. Однако в определенных ситуациях иммунорегуляторные механизмы могут работать с дефектом – возникает воспалительная реакция на аутоантигены.

Это состояние встречается при многих аутоиммунных заболеваниях (диабет 1 типа, ревматоидный артрит, красная волчанка, целиакия, болезнь Хашимото).

Поделиться ссылкой:

Источник

В случае воспаления метаболизм тканей имеет как количественные, так и качественные особенности.

Количественные особенности обмена веществ при воспалении

Количественные особенности особенно заметны в начале воспаления – это усиление обмена веществ, которое Саде назвал «метаболическим огнем». В этот период сильно усиливаются процессы гидролиза (гликолиз, протеолиз, липолиз) и окислительные процессы (из-за артериальной гиперемии). В воспаленных тканях увеличивается утилизация кислорода.

По мере прогрессирования нарушений периферического кровообращения (венозная гиперемия, застой) интенсивность окислительных процессов снижается, и в воспалительных тканях начинают проявляться качественные изменения обмена веществ.особенности – процессы окисления не проходят полностью, не заканчиваются выделением СО2. Процессы гидролиза преобладают над процессами окисления.

Основные причины этих метаболических нарушений – повреждение митохондрий – цикл Кребса, биологическое окисление и связанные с ним нарушения окислительного фосфорилирования – и лизосомное повреждение (лизосомы выделяют около 40 гидролитических ферментов).

Схема цикла Кребса

Также вызывают метаболические нарушения остатки бактерий и ферменты. Например, многие бактерии продуцируют гиалуронидазу, которая деполимеризует гиалуроновую кислоту, разжижает соединительную ткань и увеличивает проницаемость сосудов. Коллагеназа приводит к разрушению волокон соединительной ткани. Стрептококковая дезоксирибонуклеаза и рибонуклеаза расщепляют нуклеиновые кислоты и активируют протеолитические ферменты.

Из-за венозной гиперемии, застоя и повреждения митохондрий в тканях остается мало кислорода. В отсутствие кислорода активность ферментов цикла Кребса снижается, и во время этого цикла (особенно в центре воспалительных очагов) образуется недостаточно CO2, но промежуточные продукты метаболизма (пировиноградная кислота, α-кетоглутаровая кислота, яблочная кислота, янтарная кислота) накапливаются из пировиноградной кислоты.

Если в присутствии монойодацетата ферменты гликолиза подавлены, воспаление слабое. Белковый обмен усиливают протеолитические процессы. Они активируются при повреждении лизосом и ядер нейтрофилов крови, макрофагов и воспаленных паренхиматозных клеток, а также дезоксирибонуклеазами и рибонуклеазами. Усиленный протеолиз приводит к пролиферации нуклеотидов, полипептидов и аминокислот.

В воспалительных условиях, когда в тканях не хватает кислорода, дезаминирование (нормальный путь окисления аминокислот) снижается, а декарбоксилирование усиливается. В этих условиях, а также в результате дегрануляции тучных клеток в тканях накапливается гистамин.

Для жирового обмена характерно усиление липолиза. В результате увеличивается количество жирных кислот и продуктов их переваривания. Поскольку интенсивность цикла Кребса уменьшается, молекулы ацетил-СоА начинают конденсироваться и взаимодействуют друг с другом с образованием ацетилуксусный-КоА, который, в свою очередь, дает кетон вещество уксусной кислоты (5-оксимасляной кислоты и ацетона).

Из – за высокого потребления O2 (особенно в артериальной гиперемии), но количество выделяемого СО2 намного меньше, тогда частота дыхания также уменьшается.

Описанные процессы диссимиляции (катаболизма) преобладают в остром периоде воспаления. В это время некоторые продукты патологически измененного обмена веществ (медиаторы воспаления) сами влияют на развитие процесса.

В более поздний период воспаления, когда тенденции к восстановлению тканей уже проявляются, на первый план выходят процессы синтеза, а именно анаболические – увеличивается синтез ДНК и РНК. Эти процессы особенно активны в гистиоцитах и фибробластах.

В этих клетках возрастает активность окислительно-восстановительных ферментов, активно происходит биологическое окисление и окислительное фосфорилирование. В результате увеличивается образование макроэргических соединений и обеспечивается повышенная функциональная активность гистиоцитов и фибробластов.

Биологически активные вещества

Биологически активные вещества играют очень важную роль в патогенезе воспаления, поэтому кратко опишем основные из них.

Гистамин образуется декарбоксилазой из гистидина. Много гистидина и гистамина находятся в коже, легких, симпатических нервных волокнах.

- Гистамин расщепляется метилтрансферазой. Этот фермент в изобилии присутствует в органах, на которые действует гистамин (легкие, кожа, желудочно-кишечный тракт).

- Второй путь расщепления гистамина – это окислительное дезаминирование гистамином (диаминоксидазой), которое обнаруживается в основном в кишечнике, печени и почках.

В клетках (лейкоцитах, тромбоцитах, тучных клетках и эндотелиальных клетках) гистамин присутствует в больших количествах в связанной форме. В тучных клетках всегда с гепарином.

Гистамин является биологически очень активным веществом. Понижает тонус прекапиллярных сфинктеров, расширяет сосуды в зоне микроциркуляции, сужает крупные сосуды. В то же время гистамин сокращает сократительные вещества эндотелиальных клеток и увеличивает поры между этими клетками. Таким образом, гистамин увеличивает проницаемость стенки кровеносных сосудов, и белковые жидкости могут выходить в интерстициальное пространство (IST). Больше всего увеличивается проницаемость стенки мелких вен. Гистамин также вызывает сокращение гладких мышц.

Серотонин (5-окситриптамин) образуется из триптофана специфической гидроксилазой. Серотонин расщепляется неспецифической моноаминоксидазой. Образуется индоксиуксусная кислота, которая способствует пролиферации клеток. Серотонин содержится в тучных клетках и тромбоцитах (из которых гистамин высвобождается в процессе свертывания крови).

Как и адреналин, серотонин повышает кровяное давление, но мало влияет на периферическое сопротивление. В отличие от адреналина серотонин вызывает бронхоспазм. В тканях серотонин выделяется алкалоидом резерпином. Серотонин также увеличивает проницаемость сосудов, но он делает отек в 200 раз более активным, чем гистамин.

Гранулы тучных клеток содержат гистамин, гепарин и серотонин. Гистамин и гепарин связаны с ферментом химазой. Кроме того, гепарин является ингибитором этого фермента и защищает гранулы от автолиза. Гистамин относительно слабо связан в этом комплексе и может высвобождаться так называемыми освободителями гистамина, веществами, которые более тесно связаны с гепарином, чем гистамином (натрий, кальций, водород и другие ионы). Следовательно, в условиях гипоксии и ацидоза количество гистамина увеличивается и его действие становится более выраженным.

Дегрануляция тучных клеток может быть вызвана воздействием тепла, ультрафиолетового и ионизирующего излучения, солевых растворов, кислот, катионных белков, синтетических полимеров и мономеров, поверхностно-активных веществ.

Дегрануляция тучных клеток

Дегрануляция всегда происходит за счет взаимодействия антигена и антител. Выброшенные гранулы фагоцитируются макрофагами или растворяются в межслитковой жидкости, а вазоактивные вещества переносятся лимфой или кровотоком в организм. Гистамин и серотонин расширяют кровеносные сосуды и увеличивают проницаемость их стенок, в то время как гепарин увеличивает проницаемость капилляров, препятствуя образованию фибрина.

Гипотензивные полипептиды – хинины

Хининовая система или так называемые гипотензивные полипептиды также называют местными (тканевыми) гормонами, потому что они не вырабатываются эндокринными железами и действуют в основном локально. Хинины обнаружены в крови, лимфе, моче, поджелудочной железе, слюнных железах, головном мозге, тонком кишечнике и т. д. Два хинина: калидин и брадикинин были изучены на людях.

Хинины в плазме крови и тканях образуются из неактивных α2-глобулинов (кининогенов) ферментом каликреином. Каликреины тканей (калидиногеназы) и каликреины плазмы (брадикининогеназы) происходят из прекалликреинов. Их переход в каликреины облегчается реакциями антиген-антитело, температурами выше 45 ° C, кислыми изменениями pH, лизосомальными ферментами, катепсинами, трипсином, фактором свертывания XII (фактор Хагемана), фибринолизином (плазмин).

Хининогены сначала образуют калидин. После расщепления аминопептидазы образуется брадикинин. Брадикинин – сильнейшее сосудорасширяющее средство, увеличивающее проницаемость капилляров в 10-15 раз сильнее, чем гистамин. Брадикинин стимулирует сокращение миокарда и, таким образом, увеличивает частоту сердечных сокращений, сердечный выброс и коронарное кровообращение, а также усиливает почечную клубочковую фильтрацию и выведение ионов натрия и калия.

Хинины расслабляют гладкие мышцы артериол и венозных стенок, тем самым расширяя эти кровеносные сосуды и снижая скорость их кровотока. В то же время они значительно увеличивают проницаемость стенки сосуда и способствуют эмиграции лейкоцитов из кровеносных сосудов.

Как и другие медиаторы, хинины вызывают воспаление, различные типы шока, аллергические реакции, артрит, инфаркт миокарда, инсульт, острый панкреатит и другие заболевания. Действуя на местном уровне,

Хинины вместе с системами тромбина и плазмина (фибринолизина) образуют так называемую систему факторов Хагемана, которая активируется при повреждении тканей. Свертывание крови и фибринолиз являются результатом системы факторов Хагемана.

Тромбоксан А2 и тромбоксан В2

Тромбоксан А2 и тромбоксан В2 – высоко биологически активные вещества. Тромбоксан А2 был выделен из тромбоцитов с очень короткой продолжительностью действия (период полураспада 32 с). Это вещество активно участвует в удалении медиаторов из тромбоцитов и других клеток, а также в агрегации тромбоцитов.

Система комплемента

Система комплемента состоит из 9 различных белков, обозначенных Ci, C2 и т. д. Она активируется комплексом антиген-антитело, а также эндотоксинами, и образуются продукты, которые активно участвуют в патогенезе воспаления. Наиболее активные компоненты системы комплемента – C3a (анафилатоксин I), C5a (анафилатоксин II) и C5,6, C3a – гемотаксический фактор, который увеличивает проницаемость сосудистой стенки и способствует дегрануляции тучных клеток. У Csa такое же и даже более сильное действие.

Также присутствуют в тканях ингибиторы C3a и Csa. Если дефицит этих ингибиторов передается по наследству или приобретается, активность системы комплемента может значительно возрасти, и воспалительный процесс может стать тяжелым. Было показано, что ингибиторы комплемента подавляют эмиграцию лейкоцитов.

Система комплемента также участвует в фагоцитозе и высвобождении лизосомальных ферментов и в конечном итоге вызывает иммунологический лизис клеток – смерть. Система комплемента вместе с ионами магния является частью системы пропердина, вызывающей микробный лизис в крови.

Таким образом, в случае воспаления активируются тесно связанные системы хинина, комплемента, свертывания крови, фибринолиза и другие.

Простагландины

Простагландины (PG) были обнаружены примерно в 1930 году в семенниках и сперме различных животных. Первоначально считалось, что эти биологически активные вещества происходят из простаты, поэтому их назвали простагландинами.

Теперь известно, что они являются высокоактивными фосфолипидами, образованными в клеточных мембранах из арахидоновой кислоты под действием простагландинсинтетазы. Ферменты циклооксигеназа и липоксигеназа зависят от образования PG или лейкотриенов из арахидоновой кислоты. PG присутствует во всех органах.

Простагландины

Различают несколько типов простагландинов (Ei, E2, F, I, D, A, G). У людей было обнаружено 13 простагландинов, наиболее активными из которых являются простагландины E, F и G. Действие PGE и PGF часто противоположно.

Простагландины контролируют диффузию веществ через клеточную мембрану (часть простагландина активирует аденилатциклазу и увеличивает количество цАМФ), а также регулируют активность гладких мышц и процессы секреции.

Простагландины действуют в основном локально, потому что ферментные системы мешают их общей функции. Общая эффективность наблюдается, если деградация PG ингибируется или накоплено слишком много PG. Простагландины обладают моделирующим действием – они стимулируют слабые и подавляют избыточные функции.

При воспалении особенно повышены уровни PGE2, PGE и PGI2. Эти простагландины сильно способствуют расширению сосудов, а также увеличивают проницаемость сосудистой стенки и лизосомальной мембраны, тем самым способствуя воспалению. Эти простагландины также стимулируют синтез ДНК и пролиферацию тканевых лимфоцитов. Лимфоток стимулируется в меньшей степени. С другой стороны, также наблюдалась защитная противоязвенная активность клеток простагландинов (PGE2).

Медиаторы воспаления

Помимо простагландинов, липоксигеназа арахидоновой кислоты также продуцирует лейкотриены, такие как медленно действующее вещество анафилаксии (медиатор аллергического воспаления). В случае аллергического воспаления из тканей выделяется вещество Р (проницаемость), которое увеличивает проницаемость стенки сосуда.

Медиаторы воспаления

Система адениловой кислоты содержит производные аденина (аденозин, AMF, ADF), и их количество в воспаленных тканях значительно увеличено. Эти вещества способствуют лейкоцитозу, эмиграции лейкоцитов и фагоцитозу, а также, среди прочего, увеличивают проницаемость сосудистой стенки.

Фермент клеточной мембраны аденилилциклаза катализирует переход АТФ в аденозин-3′-5 ‘- (циклический) монофосфат (цАМФ) и пирофосфат. Обычно клетки и биологические жидкости содержат очень мало cAMF. Он участвует в гуморальной регуляции – это промежуточный член между гуморальным рецептором клетки и внутриклеточными процессами.

В случае повреждения клетки увеличивается активность аденилциклазы и снижается ресинтез АТФ, поэтому количество цАМФ в поврежденной клетке увеличивается и стимулируются процессы регенерации. Печень играет ключевую роль в эвакуации и гидролизе цАМФ из плазмы крови. При заболевании печени эти функции снижены.

АМФ подавляет дегрануляцию лизосом и высвобождение лизосомальных медиаторов, тем самым подавляя дальнейшее развитие воспаления. Адреналин и норадреналин оказывают ингибирующее действие на воспаление через цАМФ.

К эндогенным медиаторам воспаления также относятся лизосомальные компоненты (катионные белки, кислотные и нейтральные протеазы) и продукты активности лимфоцитов – фактор, препятствующий миграции лейкоцитов, гемотаксический фактор, митогенный фактор и т. д. Большинство лизосомальных медиаторов высвобождаются из нейтрофилов и макрофагов.

В зависимости от места их образования, воспалительные посредники делятся на две группы:

- медиаторы, образующиеся в клетках;

- «плавающие» медиаторы, образованные в жидкостях организма, главным образом, в крови.

В первую группу входят вазоактивные амины (гистамин, серотонин), лизосомальные ферменты, катионные белки и др. Гистамин и серотонин присутствуют в клеточных гранулах, поэтому в случае повреждения клеток (тучных клеток, базофилов, тромбоцитов) они появляются первыми (в течение нескольких минут) в месте воспаления.

Однако запас вазоактивных аминов быстро истощается, поскольку эти вещества расщепляются, и вазоактивные амины исчезают из очага воспаления. Поэтому вазоактивные амины называют медиаторами короткого действия. Позже, когда активируется система калихреин-хинин, образуются калидин и брадикинин, а еще позже – простагландины. Они являются медиаторами пролонгированного действия и требуют образования ферментных систем.

Ко второй группе («плавающих») медиаторов относятся фактор Хагемана, система комплемента и тромбоксана, фибринопептиды и др.

Помимо медиаторов воспаления, вызывающих воспалительные реакции, различают и модуляторы воспаления (повреждения). Они не вызывают напрямую воспалительных реакций, но способны усиливать или уменьшать их. Такие эффекты проявляются, например, в системах простагландинов, тромбоксана и адениловой кислоты.

Продолжение статьи

- Часть 1. Этиология и патогенез воспаления. Классификация.

- Часть 2. Особенности обмена веществ при воспалении.

- Часть 3. Физико – химические изменения. Роль нервной и эндокринной систем в развитии воспаления.

- Часть 4. Изменения в периферическом кровообращении при воспалении.

- Часть 5. Экссудация. Экссудат и транссудат.

- Часть 6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис.

- Часть 7. Фагоцитоз. Асептическое и острое воспаление.

- Часть 8. Распространение. Последствия. Принципы лечения воспаления.

Поделиться ссылкой:

Источник