Хронические воспаления верхнечелюстной пазух

Хронический гайморит (Sinuitis maxillaries chronica) – хроническое воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Как правило, является продолжением острого процесса. Острый воспалительный процесс в пазухе более 4 нед следует считать затяжным, а если оно не заканчивается к концу 6 нед, заболевание уже перешло в хроническую форму.

Наиболее часто встречаются гнойная, гнойно-полипозная, полипозная формы хронического гайморита, реже катаральная, пристеночно-гиперпластическая, аллергическая, некротическая.

Этиология и патогенез во многом сходны с таковыми у острого синусита. В плане диагностики и лечения важно подчеркнуть, что в основе хронического гайморита лежит обструкция естественного соустья верхнечелюстной пазухи с нарушением дренажа пазухи и последующей колонизацией бактериальной флорой. При посеве аспиратов из пазухи выделяется S. pneumoniae, H. influenzae (характерные и для острого синуита), P. aeruginosa, S. aureus, S. epidermidis, анаэробы и/или грамотрицательные палочки. Большую роль в возникновении стойких форм гайморита играет грибковая флора. Наиболее распространенными возбудителями в этом случае являются Aspergillus, Phycomycetes, Cladosporium и др. Относительно часто встречаются полимикробные ассоциации.

Существенное значение в развитии хронического гайморита имеет сочетание неблагоприятных факторов внешней среды: переохлаждение, частые простудные заболевания, профессиональные факторы.

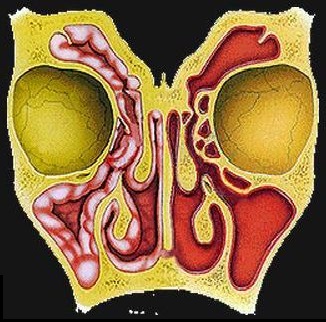

Индивидуальные анатомические особенности полости носа, такие как искривление и шипы перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипозный этмоидит и др., вызывающие нарушение носового дыхания и блокирование области остиомеатального комплекса, также способствуют возникновению хронического гайморита.

В детском возрасте хроническое воспаление верхнечелюстной пазухи, так же как и у взрослых, является результатом острого заболевания, при этом аденоиды и аденоидит играют отягощающую роль в этиологии и патогенезе гайморита. Особенностью заболевания в детском возрасте являются более выраженные реактивные процессы со стороны слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и полости носа.

Существенную роль в возникновении хронического гайморита играют заболевания зубов, а также оперативные вмешательства на зубах и альвеолярном отростке верхней челюсти, сопровождающиеся перфорацией и инфицированием пазухи. Гайморит данной этиологии называют одонтогенным.

В происхождении одонтогенного гайморита ведущее значение имеет анатомическая близость дна верхнечелюстной пазухи к верхушкам корней второго малого коренного, первого и второго больших коренных зубов, которые отделены от дна пазухи тонкой прослойкой костной ткани и слизистой оболочкой. Воспалительные процессы в области верхушек указанных зубов могут беспрепятственно распространяться на верхнечелюстную пазуху и инфицировать ее.

При набухании и закупорке слизистых желез пазухи могут образовываться истинные (ретенционные) кисты и псевдокисты. Истинная киста имеет внутреннюю выстилку из цилиндрического эпителия, тогда как при псевдокистах внутренняя эпителиальная выстилка отсутствует. Эти кисты могут исчезать после ликвидации воспалительного процесса. Истинные кисты могут достигать больших размеров и давить на стенки пазухи, вызывая трофические нарушения, а затем и рассасывание кости с образованием костного дефекта. Основным симптомом таких кист является головная боль различной интенсивности.

Клиника зависит от формы воспаления пазухи. Наиболее частыми признаками хронического гайморита являются длительные слизистые или слизисто-гнойные выделения из носа на стороне поражения или с обеих сторон, затруднение носового дыхания, периодические головные боли ограниченного или диффузного характера, чувство тяжести и болезненности в области проекции пазухи. При двусторонних процессах, особенно полипозных, понижается обоняние (гипосмия) вплоть до полной его потери (аносмия). Затрудненное носовое дыхание влечет за собой сухость во рту, снижение работоспособности, периодическую заложенность в ушах, возможно понижение слуха.

В период ремиссии общее состояние и самочувствие больного вполне удовлетворительны, наступает определенное привыкание к патологическим явлениям, и в этот период больные редко обращаются за помощью. Во время обострения хронического процесса могут повышаться температура тела, ухудшаться самочувствие, усиливаться головные боли и гнойные выделения из носа. Появление болезненной припухлости мягких тканей лица на стороне поражения указывает на осложненное течение заболевания.

Хронический гайморит, как правило, сочетается с воспалением клеток решетчатого лабиринта, что может обусловливать соответствующую симптоматику.

При передней риноскопии обычно наблюдают стекание слизисто-гнойных выделений из-под средней носовой раковины, которое может усиливаться при наклоне головы в противоположную сторону, как и при остром гайморите, наличие гнойного отделяемого на дне и стенках полости носа, гиперемия слизистой оболочки, анатомические изменения различных участков остиомеатального комплекса. Более информативен осмотр с помощью эндоскопа, позволяющий под увеличением детализировать наличие предрасполагающих факторов и признаки воспаления в области соустья пазухи.

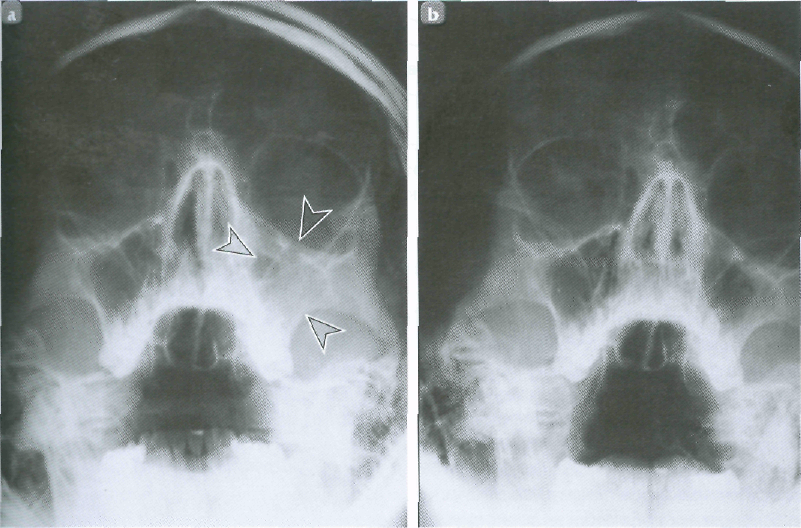

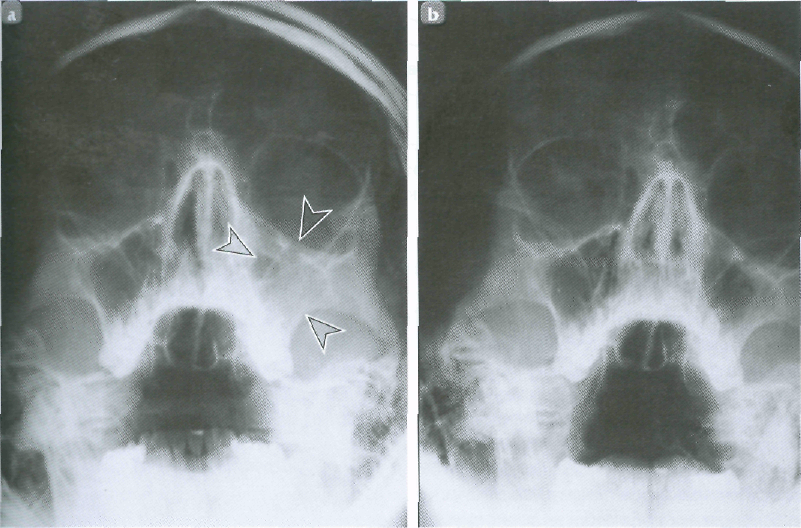

Диагностика. Диагноз ставится на основании результатов комплексного общеклинического и местного обследования, в том числе и эндоскопического. Обязательной является обзорная рентгенография околоносовых пазух, а более информативным является КО ОНП. В некоторых случаях производится диагностический прокол с контрастной рентгенографией пазухи. Учитывая рецидивирующий характер процесса, взятое при пункции содержимое пазухи направляют на исследование флоры и чувствительность к антибиотикам.

Лечение. Различные формы хронического воспаления в верхнечелюстной пазухе требуют индивидуального лечебного подхода.

При катаральной, серозной, экссудативной (аллергической), знойной и вазомоторной формах хронического гайморита начинают с консервативного лечения.

При продуктивных, алътеративных, сметанных формах показано хирургическое лечение. Наличие орбитальных и внутричерепных осложнений являются показанием для экстренного оперативного вмешательства.

Источник

В некоторых случаях хронические синуситы протекают скрыто, что сильно затрудняет постановку правильного диагноза. Многие пациенты, жалуясь на постоянные головные боли в области затылка, в первую очередь отправляются на приём к неврологу или окулисту, даже не подозревая, что в этом случае им поможет только оториноларинголог.

Причины возникновения и течение болезни

Латентные (скрытые) или вялотекущие синуситы хронического характера сложно диагностируются и лечатся. Такие синуситы проявляются внутричерепными осложнениями и обусловлены атипичной бактериальной флорой, выявить которую можно только при проведении специальных бактериологических исследований.

Из-за скрытого течения латентные синуситы выявляются с большим трудом. Вялотекущее воспаление в околоносовых пазухах не имеет симптомов (ринологических) со стороны полости носа и не вовлекает в процесс латеральную (наружную) стенку носовой полости, поэтому и не вызывает нарушений основных функции в носовой полости.

Латентные сфеноидиты (воспаление слизистой оболочки клиновидной пазухи) и латентные этмоидиты (воспаление слизистой оболочки клеток решетчатого лабиринта) проявляются одновременно с осложнениями, связанными с признаками оптохиазмального арахноидита (заболевание оболочек, окружающих зрительные нервы, расположенные в полости черепа позади глазных яблок), пареза отводящего нерва, неврита зрительных нервов. Основная жалоба лор пациентов сводится к очень стойкой беспричинной головной боли с локализацией чаще в затылочной области.

При таких жалобах пациенты чаще обращаются за помощью не к лор врачу, а к неврологу или офтальмологу, которые назначают терапию, ограниченную рамками выявленного ими заболевания, в пределах своей специальности. Только в случае неэффективности проводимого лечения и прогрессирования болезни, пациента направляют на консультацию к оториноларингологу.

Латентные сфеноидиты и этмоидиты при проведении компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной (МРТ) томографии не выявляются. Обнаруживается только незначительные местные признаки в виде утолщения слизистой оболочки той или иной пазухи, но воздухоносность всей пазухи при этом сохраняется.

Клиническая картина

Такая патология еще недостаточно известна и изучена даже профильными специалистами – врачами оториноларингологам. Это обусловлено смазанностью клинической картины и низкой частотой встречаемости по сравнению с другими лор заболеваниями. Впервые латентная форма синусита была описана в 1929 году А.С. Фельдманом.

Пациенты с данной патологией на приеме у лор врача не имеют жалоб на заболевания ЛОР органов. При эндоскопическом осмотре лор врач признаков воспаления также не находит и дает заключение об отсутствии патологии со стороны ЛОР органов. При наличии офтальмологических осложнений, которые были перечислены выше, нужно исключить или подтвердить наличие синусита. О латентном синусите говорит наличие у пациента стойкой, ничем не мотивированной, головной боли, которую очень трудно снять анальгетиками, и она не зависит от патологии центральной нервной системы. Следует обратить внимание на наличие у лор пациента хронического атрофического фарингита. Распознать скрытно протекающую патологию «глубоких» (клиновидных) околоносовых пазух можно методом радиоизотопного сканирования с использованием радифармпрепаратов (РФП).

При хронических синуситах большое значение имеет присутствие атипичной микрофлоры, такой как хламидии. Часто наблюдается изолированное поражение пазух, однако нередко встречается сочетание синусита с другой ЛОР патологией. Для атипично протекающих хронических синуситов характерны частые рецидивы заболевания. При так называемых микоплазмо-ассоциированных синуситах у лор пациентов в добавок часто встречаются острые заболевания дыхательных путей (воспаление легких, бронхиты, трахеиты). Пациенты жалуются на затруднения при дыхании через нос, но патологического отделения при этом нет. Но при проведении рентгенологического исследования отмечается поражение (затемнение) всех пазух. Слизистая носовых раковин отечна и имеет бледно-розовый цвет. При компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух слизистая оболочка пазух носа имеет полипозные или полиповидные изменения, возможно образование небольших кист.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Грибковые синуситы чаще встречаются у пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом. Длительное время они протекают бессимптомно и выявляются чаще всего случайно. Рост грибковой флоры у таких пациентов как правило вызван неоправданным и (или) бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов. Развитию грибковых синуситов также способствует применение кортикостероидных и (или) цитостатических препаратов, а также лучевой терапии, наличие диабета в анамнезе, СПИДа и других иммунодифецитных состояний.

Выделяют следующие формы грибкового синусита:

- Инвазивная, которая может быть острой (молниеносной или торпидной) и хронической.

- Неинвазивная. Подразделяется на аллергический грибковый синусит и мицетому (грибковое тело).

В некоторых случаях формы переходят из одной формы в другую. Хронический вялотекущий грибковый синусит прогрессирует очень медленно и образует гранулематозный воспалительный процесс в стенках пазухи. Возбудителями этого заболевания являются грибы рода Аспергилуса или плесневые грибы семейства Дематикуса.

Заболевание протекает длительно и бессимптомно, проявляясь легкой головной болью и затруднением носового дыхания. Поражаются гайморова пазуха и передние клетки решетчатого лабиринта. Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томограммы показывают воспалительные изменения слизистой, а также характерный для грибкового синусита симптом – область, лишенная сигнала. Диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи иглой Куликовского обычно чистая и не дает никакой новой диагностической информации.

Часто встречается аспергилезная форма грибкового синусита. Обычно при такой форме в пазухе образуется мицетома. Она обладает плотной консистенцией и содержит кальцификаты, в составе которых кроме кальция присутствуют некоторые тяжелые металлы. Кальцификаты хорошо выявляются при компьютерной томографии и служат признаком грибкового синусита. При проведении магнитно – резонансной томографии (МРТ) выявляется область с низкой интенсивностью сигнала, которое окружено слоем жидкости.

Лечение

При выраженном или тотальном поражении пазух или одной пазухи показано радикальное хирургическое вмешательство. Назначается промывание околоносовых пазух методом перемещения жидкости («Кукушка») либо пункция верхнечелюстной пазухи с хинозолом, системное применение амфотерицина В или кетоконазола и интраконазола (противогрибковыми антибактериальными препаратами).

В основе хронического воспаления околоносовых пазух лежат изменения иммунной системы, поэтому для лечения следует применять препараты, способствующие ее восстановлению. Эффективно применение полиоксидония в виде ректальных свечей, курсом 10 раз через день, перед сном. Нужна также и антибактериальная терапия. Предпочтение по прежнему отдается защищенным пенициллинам. Обязательна также десенсебилизирующая и местная терапия, которая обсуждается на приёме у лор врача индивидуально.

Источник

Хронический верхнечелюстной синусит (гайморит) может протекать в разных формах. В период обострения заболевания пациенты жалуются на затруднённое дыхание и выделения из носа, которые могут быть слизистыми или гнойными. При своевременном обращении к ЛОР-врачу и назначении грамотной терапии, прогноз на выздоровление благоприятный.

Причины возникновения и течение болезни

Верхнечелюстной синусит пазухи бывает:

- катаральным;

- гнойным;

- пристеночно-гиперпластическим;

- полипозным;

- фиброзным;

- кистозным;

- аллергическим.

В качестве возбудителя заболевания выступает кокковая флора, чаще всего стрептококк. В последнее время в качестве возбудителей стала выступать грибковая микрофлора, анаэробы, вирусы. Отмечают также рост различного вида агрессивных ассоциаций, которые повышают степень болезнетворности возбудителей. Из-за перехода воспалительного процесса в хроническую форму происходит обструкция (закрытие) выводного отверстия (соустья) и нарушается дренажно-вентиляционная функция, что приводит к накоплению экссудата и воспалительный процесс обостряется.

Развитию заболевания способствуют:

- деформации перегородки носа;

- синехии (патологические сращения в полости носа);

- аденоиды;

- агрессия патогенных микроорганизмов, а также формирование их ассоциаций.

Предрасполагают к развитию этого заболевания следующие факторы:

- неполное излечение острого ринита;

- аллергия;

- снижение местного и общего иммунитета;

- нарушение микроциркуляции слизистой оболочки и проницаемости сосудов и тканей.

Клиническая картина

В основном в период обострения пациенты жалуются на затруднения при дыхании носом и выделения из носовой полости, которые могут быть слизистыми, слизисто-гнойными или гнойными.

Гнойная форма заболевания сопровождается жалобами на неприятные ощущения в области клыковой ямки и корня носа со стороны воспаленной верхнечелюстной пазухи. В некоторых случаях боль может отдавать в надбровную или височную область. Головная боль в период обострения чаще всего носит разлитой характер, напоминая невралгию тройничного нерва. Нередко отмечается гипосмия или аносмия (снижение или потеря обоняния). Довольно редко бывают случаи закрытия носослезного канала, и тогда наблюдается слезотечение из глаза.

Встречается гиперпластический двусторонний верхнечелюстной синусит. В период обострения наряду со всеми признаками этого заболевания отмечается общая слабость, недомогание, высокая (фебрильная) температура (38-390С).

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Диагностика

Физикально-инструментальные обследования вместе с лучевой диагностикой (компьютерная и магнитно-резонансная томография) и тщательным анализом жалоб ЛОР пациента позволяют поставить правильный диагноз. Отличать верхнечелюстной синусит нужно в первую очередь от невралгии тройничного нерва, при которой боль появляется внезапно и носит «жгучий» характер. В пользу синусита свидетельствует появление полоски гноя под средней раковиной, после введения на зонде сосудосуживающих препаратов или преобладание боли в области пазухи без выделений из носа.

Лечение

В процессе лечения хронического верхнечелюстного синусита необходимо восстановить дренажно-вентиляционную функцию, удалить болезнетворное отделяемое и стимулировать восстановительные процессы. Для достижения успеха назначается антибиотики широкого спектра действия (амоксициллин, аугментин, панклав и др), противовоспалительный препараты, сосудосуживающие капли в нос, антигистаминные препараты, пункции верхнечелюстной(ных) пазух до чистых промывных вод, либо промывания околоносовых пазух методом перемещения жидкости (вакуум-дренаж). Если эффект от назначенного лечения не наступает в течение недели, следует продолжить лечение вплоть до хирургического в ЛОР-отделении больницы.

Если промывные воды при пункции верхнечелюстной пазухи имеют белый, темно-коричневый или черный цвет, можно заподозрить грибковое поражение. В этом случае необходимо отменить антибиотики и провести противогрибковое лечение. При подозрении на анаэробную природу процесса, который характеризуется неприятным запахом отделяемого, отрицательным результатом при бактериологическом исследовании содержимого, следует проводить оксигенацию (метод лечения кислородом под высоким давлением) просвета пазухи.

В случае необходимости длительного дренирования нужно установить дренаж в пазуху и через него ежедневно (до 3-х раз в день) ее промывать. В случае сильной локальной боли, которая подтверждена рентгенологическим исследованием, и неэффективностью консервативного лечения в течение 3-х суток, а также при появлении признаков осложнений показано немедленное направление в ЛОР-стационар, чтобы провести хирургическую санацию.

Прогноз

При соблюдении рекомендаций врача и вовремя начатом лечении прогноз благоприятный.

Источник