Хроническое воспаление дыхательных путей вызывает

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) – бронхолегочное прогрессирующее заболевание, при котором происходит ограничение воздушного потока, который циркулирует через дыхательные пути. В результате все системы организма человека страдают от нехватки кислорода и избытка углекислого газа.

Болезнь развивается из-за повреждающих факторов, которые длительно воздействуют на дыхательную систему: хронические воспаления нижних дыхательных путей, постоянное вдыхание воздуха с вредными компонентами (сажа, химические вещества). На первом месте среди неблагоприятных факторов, вызывающих развитие этого тяжелого заболевания, стоит курение.

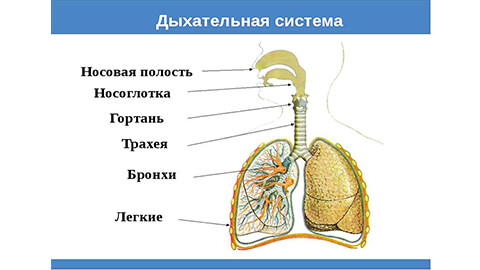

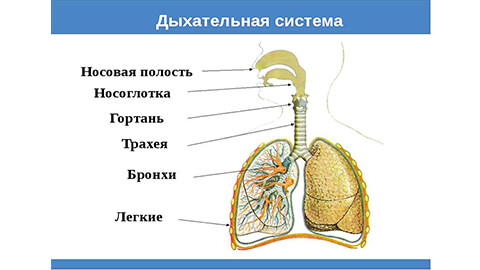

Как устроена дыхательная система

Дыхательная система состоит из дыхательных путей и легких. Поступление кислорода к клеткам организма происходит путем его переноса в альвеолы легких, а потом в кровь.

Альвеолы – структурная часть легких. Они представляют собой тонкостенные пузырьки диаметром 0,2мм, оплетенные сетью капилляров. В легких содержится около 500 миллионов альвеол. Через капилляры кислород попадает в кровь и разносится по всем системам организма. И так же через капилляры продукт жизнедеятельности – углекислый газ, доставляется из организма в альвеолы.

Нижние дыхательные пути – это трахея и бронхи. На вдохе по ним в легкие с воздухом транспортируется кислород, а на выдохе выводится углекислый газ.

Бронхи – парный орган, который ответвляется от трахеи к правому и левому легкому. Они представляют собой разветвленную сеть трубочек, которые заполняют весь объем легких. Тоненькие кончики бронхов заканчиваются множеством альвеол.

Кроме транспортной функции у бронхов есть еще одна важная – защитная. Воздух, проходя по ним, согревается, обеззараживается и фильтруется.

Защитная функция работает благодаря строению эпителия внутренних стенок бронхов и бактерицидному слизистому секрету, который продуцируется в бронхах.

ХОБЛ – что это за болезнь?

По различным причинам защитный барьер организма срабатывает не всегда. Слизистые оболочки повреждаются, и тогда в тканях возникает иммунный ответ – воспаление. Это может случиться из-за аллергенов, вдыхания вредных веществ, болезнетворных бактерий и вирусов.

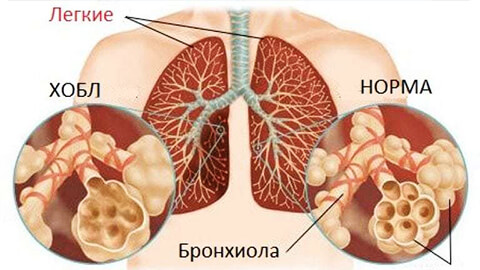

При воспалении бронхов (бронхите) ткани отекают, краснеют, количество слизи резко возрастает, она становится вязкой. Если при этом диаметр бронхов сужается, их способность проводить воздух соответственно ухудшается. Это явление называется обструкцией. При обструкции пациент испытывает затруднение при дыхании, одышку, возможен спазм. Если воспаление затрагивает альвеолы – возникает воспаление легких.

Обструкция характерна для бронхиальной астмы, осложненной формы острых и хронических бронхитов (обструктивные бронхиты).

Но что такое ХОБЛ и чем она отличается от этих заболеваний? Дело в том, что обструкция бывает обратимой. При астме причиной обструкции бывает бронхоспазм, когда бронхиальные мышцы сокращаются, приводя к сужению просвета бронхов. Применение спазмолитиков и бронхолитиков снимает приступ.

При остром бронхите после выздоровления ткань заживает и восстанавливает свои функции.

Хроническая обструктивная болезнь характерна необратимыми процессами в тканях бронхов и альвеол. В этом случае возникают изменения на органическом уровне, и обструкция плохо поддается устранению препаратами. В результате дыхательная система уже не справляется со своими задачами, и человек испытывает хроническую дыхательную недостаточность.

Ткани организма хронически недополучают кислород, а углекислый газ не выводится как следует. К тому же измененная слизистая оболочка не может справляться с микробами и вирусами, и больной начинает страдать инфекционными заболеваниями. Хроническая обструкция имеет склонность к прогрессированию.

Заболевание захватывает бронхи и легкие, и включает в себя хронический обструктивный бронхит и эмфизему легких. Большинство пациентов имеют признаки обеих болезней.

Как развивается ХОБЛ

Болезнь формируется постепенно. Запуском ее механизма является неблагоприятные внешние воздействия, провоцирующие воспалительный процесс в органах дыхательной системы. Также важным фактором является генетическая предрасположенность, из-за которой происходит нарушение баланса разрушения и синтеза здоровой ткани.

При воспалении высвобождаются легочные протеазы – ферменты, которые расщепляют молекулы слизистой ткани бронхов и легких. В норме этот процесс сбалансирован работой антипротеаз, которые «отвечают» за восстановление молекул. Одной из протеаз является альфа-1-антитрипсин. В ряде случаев у людей больных ХОБЛ наблюдается недостаток альфа-1-антитрипсина. Это значит, что активность антипротеаз снижена, и процесс разрушения ткани преобладает над процессом восстановления.

Если здоровая структура слизистой оболочки бронхов не успевает восстанавливаться, она замещается фиброзной соединительной тканью по типу рубцовой. Если вредные воздействия не прекращаются, эта грубая ткань, постепенно нарастает, утолщая стенки бронхов и сужая их диаметр. Также при воспалительном процессе возникает гиперсекреция слизи, которая забивает проход бронхов. Через какое-то время процесс становится необратимым и начинает прогрессировать даже если вредные факторы будут устранены.

Если бронхи при повреждении утолщаются, то стенки альвеол наоборот – разрушаются. В результате происходит патологическое расширение воздушных пространств, паренхима оказывается более слабо прикрепленной к дыхательным путям, что ведет к затруднению выхода воздуха на выдохе. Разрушенные альвеолы могут образовывать буллы (воздушные кисты) диаметром более 1 см. Такие патологии приводят к утрате эластической силы легких и их гипервоздушности.

Какие факторы ведут к развитию заболевания

Курение

По статистике около 75% случаев ХОБЛ вызваны злостным курением. Выкуривание 20 сигарет в день более в течении 20 лет и дольше, с большой вероятностью приводит к клинически установленному диагнозу. При пассивном курении регулярно около 20 часов в неделю риск заболеть удваивается.

Неблагоприятные профессиональные воздействия

Работа в условиях повышенной загазованности, запыленности и химической загрязненности – то есть при вдыхании веществ, повреждающих слизистую оболочку дыхательных путей, например, на асбестовых, гипсовых предприятиях, шахтах.

Риск заболевания повышается, если работа или бытовые условия связаны с вдыханием смол, возникающих при сжигании дров, угля и другого биотоплива, при недостаточной вентиляции помещения.

Тяжелое течение бронхиальной астмы

Если астма протекает длительное время с тяжелыми приступами, обструкция бронхов постепенно перестает быть обратимой, и переходит в хроническую форму. Это особенно вероятно, если диагноз был установлен с детства.

Хронические инфекции

Рецидивирующие инфекционные заболевания нижних дыхательных путей могут приводить к хронизации и развитию обструкции. В свою очередь, люди больные ХОБЛ, часто страдают инфекциями дыхательных путей. Хроническая обструкция приводит к застою мокроты в нижних дыхательных путях, что способствует размножение бактерий. Это в свою очередь усиливает воспаление и дальнейшее поражение бронхолегочной ткани. А значит ведет к скорейшему прогрессированию заболевания.

Симптомы ХОБЛ

Кашель – самый ранний признак заболевания. Сначала он имеет эпизодический характер, затем становится ежедневным. Кашель курильщика можно считать ранним симптомом развивающейся обструктивной болезни.

Отделение мокроты. Относительно ранний симптом. В период ремиссий мокроты может не быть.

Одышка. Появляется примерно через 10 лет после начала заболевания. На поздней стадии одышка появляется даже при незначительных физических нагрузках, вплоть до тяжелой дыхательной недостаточности.

Дыхание. Ослабленное, свистящее, на выдохе укороченное. Дыхание через сжатые зубы.

Потеря веса.

Бочкообразная грудная клетка.

При развитии дыхательной недостаточности кожа больного приобретает синюшный оттенок, возникает отечность, одутловатость лица. Концы фаланг пальцев утолщаются.

При запущенных формах болезни у человека могут развиваться признаки отравления углекислым газом (чаще в ночное время).

Диагностика

Заболевание формируется задолго до возникновения функциональных нарушений, которые можно зафиксировать инструментально. Поэтому, к сожалению, ранняя диагностика ХОБЛ практически невозможна.

При диагностировании применяют такие методы:

- рентгенографию и КТ (компьютерную томографию) грудной клетки;

- исследование функции дыхательной системы при помощи спирометрии и других тестов;

- посевы мокроты на микрофлору;

- определение уровня альфа-1-антитрипсина;

- ЭКГ и эхокардиография для исключения сердечных причин одышки и выявления осложнений на сердце.

При диагностике важно дифференцировать ХОБЛ от заболеваний со сходной клинической картиной – астмой, сердечной недостаточностью.

Лечение

Стратегической задачей при лечении стабильно протекающей обструктивной болезни является предупреждение обострений и повышение функциональности дыхательной системы.

Для этой цели применяется комплекс мер:

- Отказ от табакокурения. Имеет решающее значение в терапии.

- Ингаляционные бронходилататоры – препараты, расширяющие бронхи.

- Ингаляционные кортикостероиды – снижают воспаление и облегчают симптомы.

- Препараты ингибиторы фосфодиэстеразы-4 – обладают противовоспалительным и бронхорасширяющим воздействием.

- Оксигенотерапия – лечение кислородом.

- Нормализация питания.

- Лечебная физкультура.

- В некоторых случаях показано хирургическое вмешательство.

Пациентам с ХОБЛ показана вакцинация против гриппа во избежание осложнений и резкого прогрессирования болезни.

Осложнения

Течение ХОБЛ характерно следующими осложнениями:

- Дыхательная недостаточность.

- Рецидивирующие инфекции дыхательных путей.

- Легочная гипертензия (повышенное давление в малом круге кровообращения).

- Недостаточность правого желудочка сердца (легочное сердце).

- Пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

- Рак легких.

- Ишемическая болезнь сердца.

- Тревожные и депрессивные расстройства.

- Потеря веса.

Осложненное течение заболевания заканчивается летальным исходом в 50% случаев в течение 10 лет после установления диагноза. Прогноз во многом зависит от того, удалось ли пациенту отказаться от курения и каков стаж курильщика у него был до этого.

Источник

Заболевания дыхательных путей стабильно занимают первое место в структуре всей заболеваемости населения России. Особенно часто болеют дети: у них 54,2% всех болезней составляют патологии органов дыхания. В структуре заболеваемости подростков респираторные патологии занимают 33,2%, у взрослых — 13,6%[1]. Частота заболеваний органов дыхательных путей увеличивается зимой и весной, в так называемый простудный сезон, и снижается в теплое время года.

Типы заболеваний дыхательных путей

Международная классификация болезней десятого пересмотра (МКБ-10) выделяет следующие типы заболеваний дыхательных путей:

- J00-J06 — Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей.

- J09-J18 — Грипп и пневмония.

- J20-J22 — Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей.

- J30-J39 — Другие болезни верхних дыхательных путей.

- J40-J47 — Хронические болезни нижних дыхательных путей.

- J60-J70 — Болезни легкого, вызванные внешними агентами.

- J80-J84 — Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань.

- J85-J86 — Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей.

- J90-J94 — Другие болезни плевры.

- J95-J99 — Другие болезни органов дыхания.

В популярной литературе принято выделять заболевания верхних и нижних дыхательных путей, но на практике подобное деление весьма условно: так, грипп начинается в носоглотке (верхние дыхательные пути) и довольно быстро опускается в гортань, трахею, а иногда достигает альвеол (нижние дыхательные пути), вызывая пневмонию. Да и другие вирусные заболевания дыхательных путей ведут себя похожим образом: начавшись как инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, болезнь стремительно мигрирует вниз по дыхательной системе. А если учесть высокую частоту осложнений острых респираторных инфекций, то и деление воспалительных заболеваний дыхательных путей на вирусные и бактериальные тоже становится весьма относительным. Пораженную вирусом слизистую охотно колонизируют патогенные бактерии, выгодно пользуясь временным снижением местного иммунитета.

Если же говорить о причинах основных заболеваний дыхательных путей, их можно разделить на следующие группы:

- Инфекции. Это самая частая причина патологий дыхательных путей. К ней относятся вирусные, бактериальные, грибковые инфекции — острые и хронические. Если говорить о конкретных диагнозах, к этой группе принадлежит бóльшая часть патологий воспалительного характера (от риносинуситов до бронхопневмоний), основные симптомы которых — насморк, температура, боли в горле, кашель.

- Аллергии. Это вторая по частоте причина заболеваний дыхательных путей. Если инфекции возникают, как правило, на фоне недостаточной активности иммунитета, то при аллергии она, наоборот, чрезмерная. Организм воспринимает чужеродный белок попавших на слизистую оболочку аллергенов как частицу патогенного микроорганизма и начинает «атаковать». Результат — воспаление, только не инфекционное, а аллергическое. Чаще всего это всем известная «сенная лихорадка», она же аллергический ринит. Аллергии могут вызывать фарингиты, ларингиты, трахеиты, бронхиты. Особняком стоит бронхиальная астма — известно, что в механизме развития этого заболевания есть аллергический компонент, но точные причины его появления до сих пор не выяснены.

- Профессиональные патологии. Это такие болезни, как силикоз, антракоз и другие заболевания, вызванные долгим нахождением в условиях, где воздух загрязнен большим количеством мельчайшей пыли.

- Аутоиммунные заболевания. Это довольно редкие патологии, при которых организм начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и направляет против них иммунные комплексы. Среди патологий дыхательных путей к собственно аутоиммунным относятся лишь две — саркоидоз легких и идиопатический фиброзирующий альвеолит. Но нередко на органах дыхания могут отразиться и системные аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, системная склеродермия, полимиозит и другие.

Но сколь бы разнообразны ни были причины болезней системы дыхания, бóльшую часть все же составляют острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей: ОРВИ, в том числе грипп, синуситы, тонзиллиты и им подобные. Поэтому говоря о лечении болезней дыхательных путей, мы коснемся именно этих проблем.

Методы лечения

Рассматривая лечение заболеваний дыхательных путей, нельзя не упомянуть о народных методах. Горячее питье, ингаляции над картошкой, ножные ванны с горчицей, чесночное масло в нос — фантазии доморощенных «лекарей» нет предела. Увы, подавляющая часть этих процедур неэффективна, а некоторые, такие как ингаляции над горячей водой, просто опасны. И дело не только в возможных ожогах, но и в том, что горячий пар не убивает инфекцию, а способствует ее перенесению в нижние отделы дыхательных путей.

Довольно полезным может быть питье умеренно горячих (не обжигающих!) отваров малины, шиповника, морсов из различных болотных ягод. Они способствуют выведению из организма токсических продуктов жизнедеятельности патогенов — основной причины плохого самочувствия при острых инфекциях. С этой же целью может пригодиться куриный бульон, довольно часто рекомендуемый при простудах. К тому же он помогает поддерживать силы в ситуациях, когда из-за болезни совершенно нет аппетита, а функции пищеварительной системы снижены.

Относительно эффективны для нормализации температуры обтирания холодной водой, слабым раствором уксуса или спирта.

Важно

Ни в коем случае нельзя обтирать спиртовыми растворами детей младше трех лет: у них нежная кожа, которая легко поглощает спирт, что может вызвать отравление. Кроме того, снижать температуру физическими методами рекомендовано только при высоких ее значениях — 39–40°C.

Подтвердили свою полезность промывания носа соленой водой: регулярный «назальный душ» снижает выраженность симптомов на 35% и улучшает качество жизни на 30%[2]. Солевой раствор (физиологический или на основе морской воды) смывает инфекционные агенты и их токсины, а также улучшает так называемый мукоцилиарный клиренс — способность слизистой оболочки самостоятельно выводить вредные агенты. Оптимальное количество соли в растворе для промывания носа — 9 г (1,5 чайной ложки) на литр (не стакан!) воды. Кроме того, можно использовать готовые (аптечные) солевые растворы с заданной концентрацией NaCl.

И, собственно, этим перечень относительно эффективных народных средств для лечения заболеваний дыхательных путей ограничивается. А что же предлагает медицина?

Прежде всего, пациенту необходим лечебно-охранительный режим. Это значит, что все время, пока держится температура, больной должен находиться в постели. Если нет аппетита, кормить его не надо, при желании что-то съесть необходимы блюда мягкой и полужидкой консистенции, не раздражающие воспаленную глотку, комфортной температуры.

Обязательно регулярное проветривание, увлажнение воздуха в помещении (если в доме нет специального аппарата или аквариума, могут помочь мокрые махровые полотенца на батарее). Во время проветривания больной должен быть тепло укрыт.

Некоторые люди считают, что покоя и обильного питья достаточно для того, чтобы организм справился с большинством острых инфекций дыхательных путей. Но специалисты, не понаслышке знающие, что такое осложнение ОРВИ (синусит, отит, тонзиллит, бронхит), как правило, предпочитают помогать организму лекарственными средствами.

Какие препараты могут использоваться в подобных случаях:

- Сосудосуживающие средства (например, ксилометазолин) — снижают отек слизистой оболочки носа, уменьшают длительность насморка примерно на треть[3]. Способствуют нормализации оттока слизи из полости среднего уха в носоглотку и из пазух носа, таким образом снижая вероятность развития отита и синусита. Не рекомендуется использовать эти средства более пяти дней подряд, а также слишком часто в течение одного дня, поскольку они вызывают привыкание, и возможен обратный эффект.

- НПВС — нестероидные противовоспалительные средства (парацетамол, ибупрофен, аспирин) — широко рекламируемые препараты «от головы и температуры». Снижают выраженность общей интоксикации, способствуют уменьшению температуры.

Важно

Детям при простуде ни в коем случае нельзя давать аспирин — это может спровоцировать тяжелое поражение печени и мозга (синдром Рея). Снижать температуру не следует до порога 38,5°C, в противном случае это «подрывает» мобилизационные ресурсы организма, не давая ему возможности эффективно бороться с вирусами. Исключение составляют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — им «разрешено» принимать НПВС при температуре 38°C.

Необходимо соблюдать дозировку принимаемых препаратов и, если есть необходимость, сочетать несколько подобных средств, внимательно подсчитывать и записывать принятое количество каждого лекарства. По зарубежной статистике, передозировка парацетамола стала причиной почти половины всех зафиксированных случаев острой печеночной недостаточности. Причем бóльшая часть пациентов получили чрезмерную дозу непреднамеренно, приняв несколько разных препаратов, чтобы быстрее избавиться от простуды[4]. Кроме того, следует помнить, что длительный прием абсолютно любых нестероидных противовоспалительных средств может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение.

- Местные антисептики (цетилпиридиния хлорид, амилметакрезол + дихлорбензиловый спирт). Это разного рода спреи, пастилки, таблетки для рассасывания, леденцы и подобные средства антисептического действия нередко в сочетании с ментолом или другими успокаивающими компонентами. Теоретически они уничтожают инфекционных агентов и снижают вероятность развития бактериальных осложнений. К сожалению, их область действия крайне невелика и ограничивается ротовой полостью, миндалинами и задней стенкой глотки. Тем не менее эти средства уменьшают дискомфорт в горле, что значительно улучшает качество жизни пациента.

- Противовирусные средства (умифеновир, осельтамивир, интерфероны). Необходимо отметить, что напрямую уничтожить вирусы, попавшие в организм, не может ни один противовирусный препарат. Но вирусной частице, чтобы размножиться, необходимо попасть внутрь клетки и встроиться в ее генетические механизмы. Противовирусные препараты так или иначе блокируют процесс проникновения вируса внутрь живых клеток, таким образом опосредованно приводя к гибели вирусных частиц и снижению активности инфекционного процесса.

- Иммуномодуляторы (иммуностимуляторы). Эти средства направлены на то, чтобы «подстегнуть» иммунитет, заставить его активнее бороться с инфекцией. Существует несколько групп иммуномодуляторов с разным механизмом действием:

- Индукторы интерферона. Заставляют организм вырабатывать интерферон, защищающий слизистые оболочки от проникновения вирусов. На ранних стадиях болезни — в так называемый период продрома — могут быть эффективны, но после того, как вирус начинает активно размножаться, в организме становится вполне достаточно собственного интерферона, а его избыток препятствует запуску процессов активации клеточного иммунитета.

- Лизаты бактерий. Это частицы оболочки болезнетворных микроорганизмов. Выпускаются в виде спреев или средств для рассасывания. Стимулируют выработку антител, снижая вероятность развития бактериальных осложнений — но только в отношении тех микроорганизмов, лизаты которых содержатся в препарате. Могут быть эффективны при хронических инфекциях. Потенциально имеют аллергизирующее действие.

- Препараты тимуса. Содержат дипептид, аналогичный веществу, вырабатываемому вилочковой железой (тимусом) и регулирующему иммунный ответ. Способствуют стимуляции выработки иммуноглобулина А, формирующего естественную защиту слизистых оболочек, и регуляции активности иммунокомпетентных клеток.

- Антибактериальные препараты (антибиотики). Их назначают при появлении осложнений бактериальной природы. Обычно признаком подобного осложнения становится «вторая волна» болезни — после кратковременного облегчения повторно повышается температура, а выделения из носа или мокрота приобретают гнойный характер. Неэффективны для профилактики бактериальной инфекции и бесполезны против вирусов.

Как правило, лекарства при заболеваниях дыхательных путей назначают в комплексе, чтобы облегчить самочувствие и уменьшить вероятность развития бактериальных осложнений.

Профилактика: как можно помочь иммунитету?

Общеизвестно, что большинство заболеваний дыхательных путей легче предупредить, чем лечить, — и особенно это касается острых респираторных инфекций. Поэтому в период сезонных вспышек лучше по возможности избегать людных мест, не пользоваться общественным транспортом, тщательно мыть руки (большинство вирусов передаются не только воздушно-капельным путем, но и через предметы), следить за тем, чтобы в питании было достаточно белка (все иммунные комплексы — это белки) и витаминов. Не стоит забывать и о таких традиционных методах укрепления иммунитета, как закаливание и прогулки на свежем воздухе.

Те же, кто считает, что простых мер для предупреждения острых заболеваний дыхательных путей недостаточно, могут использовать безрецептурные противовирусные препараты (у многих из них есть профилактические схемы приема) и иммуномодулирующие средства. Нужно отметить, что при длительном приеме некоторых иммуностимуляторов может наступить обратный эффект — постоянно «подхлестываемая» иммунная система со временем истощает свои возможности. Поэтому перед применением подобных средств (впрочем, как и любых других лечебных методов) необходимо проконсультироваться с врачом.

Болезни дыхательных путей составляют основную массу патологий в структуре заболеваемости, особенно в педиатрии. Как правило, это ОРВИ с ярко выраженной сезонностью проявлений. Лечение их должно быть комплексным и включать как симптоматические средства, так и препараты для укрепления иммунитета.

Источник