Инфекционный процесс это воспаление

Рассматриваем общее понятие воспаления и инфекции.

Воспаление

Воспаление — это иммунологический ответ организма на повреждение тканей, вызванное инвазией инородных тел, микроорганизмов или вредных химических веществ. Это вторжение может быть результатом:

- травмы;

- физических агентов (например, экстремальные температуры, излучение)

- химических агентов (например, яды, яды);

- аллергенов;

- продуцирующих болезни, или патогенных организмов (например, бактерии, вирусы, грибы).

Воспаление возникает, когда микроорганизмы проникают в организм, скорее всего, через отверстие в коже. Насколько хорошо организм реагирует на воспаление, зависит от:

- общего состояния здоровья,

- питания;

- возраста человека;

- тканевых факторов;

- типа физического раздражителя.

Воспаление может быть острым или хроническим. В его острой фазе появляются покраснение, отек, боль, жара и, возможно, даже потеря функции. На участке травмы имеется большое количество полиморфноядерных лейкоцитов, которые являются лейкоцитами (WBC), которые обладают ядром, состоящим из 200 или более долей или частей. Примеры острого воспаления включают укусы насекомых, умеренные ожоги и незначительные ссадины и порезы. Воспламенение может сохраняться, распространяться на соседнюю или удаленную ткань и становиться хроническим. При хроническом воспалении наблюдается увеличение количества лимфоцитов, моноцитов и плазматических клеток.

Когда микроорганизмы проникают в организм, они выделяют токсин, который заставляет капилляры хозяина становиться проницаемыми и позволять доступ к WBC — следовательно, покраснение, набухание, тепло и боль. Факторы, которые помогают в борьбе с воспалительным ответом, включают местное применение пакетов льда, адекватную гидратацию и питание, отдых и хорошее кровоснабжение. NSAIDs, такие как ибупрофен (например, Aleve, Advil), полезны при лечении воспаления.

Воспаление является полезным биологическим ответом в большинстве случаев; Однако, если он становится хроническим, воспаление может быть изнурительным, как в случае с ревматоидным артритом. Какова бы ни была причина воспаления, это защитный ответ организма.

Инфекция

Инфекция — это вторжение и размножение патогенных или болезнетворных микроорганизмов в организме. Большинство микроорганизмов в организме непатогенны и часто необходимы для поддержания гомеостаза, состояния стабильности, которое организм пытается поддерживать, даже если он подвергается постоянному изменению внешних сил. Когда присутствует один или несколько необходимых факторов в инфекционном процессе, микроорганизм может стать потенциальным возбудителем. Люди, а также животные служат хозяевами организмов. Хозяин не обязательно должен быть «больным» или «больным», а просто служит резервуаром для микроорганизмов. Передача может быть вызвана кашлем или чиханием хозяина, касаясь того, что заражено зараженным хозяином, или путем прямого контакта с микроорганизмом. Если принимающий хозяин не восприимчив, то у микроорганизма мало шансов стать патогенным. Однако восприимчивый хозяин может иметь низкую резистентность или обеспечивать микроорганизм необычным способом проникновения, таким как открытая рана.

Микроорганизмы

Всякий раз, когда патогенный микроорганизм находит подходящую среду для роста у соответствующего хозяина, может возникнуть заболевание. Факторы роста для микроорганизмов изменяются и включают наличие или отсутствие кислорода, готовый источник пищи, оптимальную температуру, влажность и темноту.

Наиболее распространенные микроорганизмы, вызывающие болезнь, можно классифицировать как грибы, простейшие, вирусы, бактерии и паразиты.

Грибки

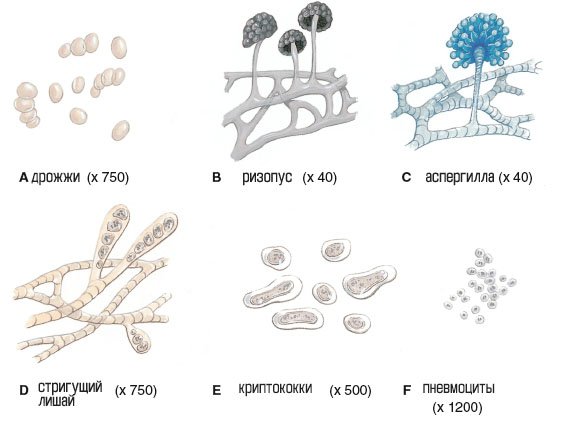

Грибы

Эта группа включает дрожжи и плесени, которые могут присутствовать в почве, воздухе и воде. Только несколько видов вызывают заболевание. Грибковые заболевания, называемые микозами, обычно развиваются медленно, устойчивы к лечению и редко смертельны. Более распространенные микозы включают гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз и молочницу; Tinea corporis или стригущий лишай; опоясывающий лишай.

Простейшие

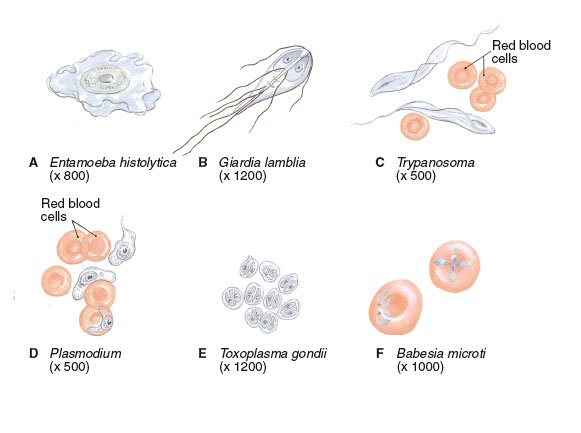

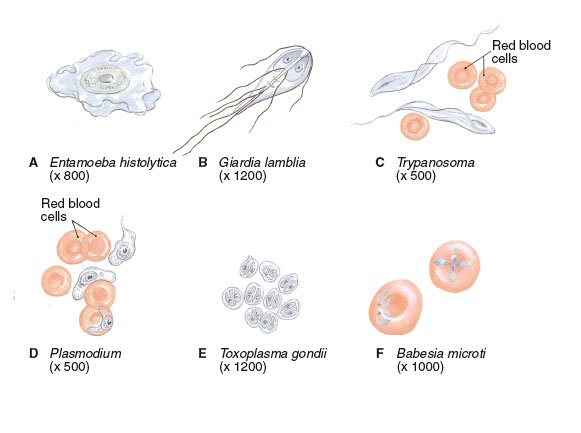

Простейшие организмы

Эти одноклеточные организмы обладают сходными с животными характеристиками. Малярия (ICD-10: B50.9 или B50.8), амебная дизентерия (ICD-10: A06.0) и африканская сонная болезнь (ICD-10: B56.9) являются примерами простейших заболеваний. Trichomonas vaginalis является протозоном, который вызывает трихомониаз или вагинит, заболевание, довольно распространенное среди женщин.

Вирусы

Вирусы

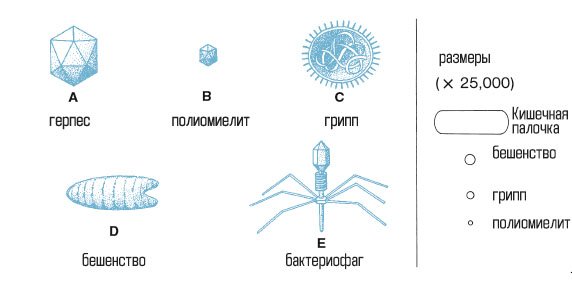

Это самые маленькие микроорганизмы, видимые только с помощью электронной микроскопии. Рисунок иллюстрирует распространенные вирусы и сравнивает размер трех вирусов с размером бациллы Escherichia coli. Вирусы не зависят от клеток-хозяев, их трудно выделить, и мало кто реагирует на лекарственную терапию. Вирусы могут оставаться бездействующими в хосте в течение длительного времени, прежде чем стать активными. Вирусные инфекции включают простуду, вирус Западного Нила, кори, эпидемический паротит, бешенство (ICD-10: A82.9), ветряную оспу, герпесвирусы, полиомиелит, гепатит, грипп и некоторые виды пневмонии и энцефалита.

Бактерии, увеличено x2000

Бактерии

Существует много разновидностей этих одноклеточных организмов. Большинство из них являются непатогенными и полезными. Бактерии, включая те, которые вызывают заболевание, классифицируются по их форме.

- Бациллы — это стержнеобразные бактерии. Заболевания, вызванные бациллами, включают туберкулез, коклюш, столбняк, брюшной тиф и дифтерию.

- Спирилла — это спиральные бактерии. Заболевания, вызванные спириллами, включают сифилис и холеру (ICD-10: A00.0).

- Кокки — это точечные бактерии. Заболевания, вызванные кокками, включают гонорею, менингит, тонзиллит (ICD-10: J03.90), бактериальную пневмонию, кипения (ICD-10: L02), скарлатину (ICD-10: A38.9), боль в горле (ICD-10 : J02.9), и некоторые инфекции кожи и мочевыводящих путей.

Паразиты

Это группа организмов, требующих хозяина, которые включают внешние и внутренние паразиты. Внешние паразиты включают вши и клещи (насекомые). Гельминты (ICD-10: B83.9) представляют собой червеобразные внутренние паразиты, которые обычно передаются от человека к человеку через фекальное загрязнение пищи, воды или почвы. Три класса гельминтов могут заражать людей:

- Острицы (ICD-10: B80) являются наиболее распространенной инфекцией червя в Соединенных Штатах. Они выглядят как маленькие нити размером с основной продукт и часто живут в толстой кишке и прямой кишке. Во время сна человека женские острицы оставляют кишечник через анус, чтобы отложить яйца на окружающую ткань кожи, вызывая зуд и беспокойство.

- Солитеры (ICD-10: B68) являются длинными и узкими, как указывает их название, и они зависят от двух хозяев, одного человека и одного животного, от развития яйца до личинки для взрослых. Самый простой способ запомнить их имена — это имя животного, которое действует как второй хозяин: говяжий ленточный червь (ICD-10: B68.1), свиной ленточный червь (ICD-10: B68.0), ленточный червь (ICD- 10: B70.0) и собачий ленточный червь (ICD-10: B71.8 или B71.1). Кишечная инфекция возникает при употреблении сырого или зараженного мяса или рыбы.

- Трематоды (ICD-10: B66.0) представляют собой небольшие листовидные, плоские, несегментированные черви. Инфекция трематодов происходит от употребления в пищу сырой рыбы, растений или животных из зараженной воды.

Источник

Воспаление (лат. inflammatio) – это сложный процесс реакции организма на внешний или внутренний повреждающий (болезненный) фактор. Воспаление направлено на устранение этого фактора, восстановление поврежденных тканей и защиту от развития заболеваний.

Таким образом, воспаление выполняет защитную функцию в организме, но только тогда, когда оно острое. Хроническое воспаление перестает быть физиологическим фактором и становится патогеном, ведущим к аутоиммунным заболеваниям и раку.

Воспаление – это естественный процесс, который происходит на определенных этапах. Без воспалительной реакции, которая активирует иммунную систему для борьбы с патогеном, например, вирусом, бактериями, травмированными участками, мы не смогли бы пережить даже самую маленькую инфекцию.

Сложность воспалительного процесса отражается в часто используемых терминах – состояние, процесс или воспалительная реакция.

Симптомы воспаления

Симптомы острого воспаления были впервые описаны римским ученым и энциклопедистом Аврелием Цельсом (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.). в единственной работе «Медицина», которая сохранилась до наших дней, он описал четыре основных симптома острого воспаления, которые иногда называют тетрадой Цельса:

- боль (лат. dolor);

- повышенная температура (лат. calor);

- покраснение (лат. rubor);

- отек (лат. tumor).

Пятый признак воспаления – потеря функции и повреждение органов (лат. Functiolaesa) был добавлен немного позже, возможно, греческим врачом и философом Галеном (129-200 н.э).

Покраснение кожи является результатом увеличения кровотока в области, пораженной патогенными микроорганизмами, отек – это результат проникновения белка и клеток из сосудов в ткани – все это вызывает боль. Температура также является следствием увеличения кровотока. В свою очередь, «потеря функции» означает, что орган не функционирует должным образом.

В развитии воспалительной реакции участвуют многие физиологические механизмы, связанные как с клетками – гранулоцитами, моноцитами, тромбоцитами, лимфоцитами Т и В, тучными клетками, эндотелиальными клетками кровеносных сосудов, макрофагами, фибробластами, так и с веществами, выделяемыми ими – медиаторами воспаления. Со временем могут быть поражены целые органы и могут возникнуть системные симптомы – повышение температуры тела, потеря веса, мышечная атрофия, чувство общей слабости.

Воспаление при ларингите

Как возникает воспаление?

Чаще всего повреждающий фактор, который инициирует воспалительный процесс, приходит извне. Это может быть:

- физическое повреждение – химическое, тепло или холод, механическая травма;

- биологический агент – бактерии, вирус, чужеродный белок.

Также бывает, что причиной воспаления является процесс, происходящий внутри организма – эмболия артерии, сердечный приступ или развитие рака.

Изменения в кровеносных сосудах всегда являются корнем воспалительной реакции. Сосуды расширяются, и их проницаемость увеличивается. Это приводит к проникновению медиаторов и воспалительных клеток в окружающие ткани.

Составляющие воспаления

Острое воспаление выполняет важную защитную функцию – оно удаляет возбудителя и восстанавливает нормальную функцию органа. Переход острой фазы в хроническую фазу часто связан с потерей контроля организма над воспалительными механизмами и, следовательно, с функциональными нарушениями и даже повреждением пораженной ткани. Этот процесс можно сравнить с превращением острой боли (защитной функции) в хроническую боль, которая становится самой болезнью.

Патогенез воспалительного процесса

Воспалительная реакция неразрывно связана с иммунным ответом. Начинается с контакта патогена со специализированными клетками иммунной системы, так называемыми антигенпрезентирующие клетки. Когда клетки стимулируются, они продуцируют и высвобождают медиаторы воспаления, которые имеют решающее значение для инициации и поддержания воспалительного процесса.

Медиаторы оказывают про-и противовоспалительное действие на клетки-мишени, модулируя течение воспаления. Со временем адаптивная иммунная система (специфическая реакция) также участвует в борьбе с повреждающим фактором. Работа этой системы чрезвычайно точна – взаимодействие лимфоцитов Т и В приводит к выработке специфических антител, которые селективно нейтрализуют возбудителя.

Правильно функционирующая иммунная система эффективно распознает патогены и эффективно уничтожает их, не повреждая свои собственные клетки и ткани. Однако в определенных ситуациях иммунорегуляторные механизмы могут работать с дефектом – возникает воспалительная реакция на аутоантигены.

Это состояние встречается при многих аутоиммунных заболеваниях (диабет 1 типа, ревматоидный артрит, красная волчанка, целиакия, болезнь Хашимото).

Поделиться ссылкой:

Источник

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum «заражать») — заражение живых организмов микроорганизмами (бактериями, грибами, простейшими). В категорию «инфекция» могут также включаться заражения вирусами, прионами, риккетсиями, микоплазмами, протеями, вибрионами, паразитами, насекомыми и членистоногими (очень редко). Термин означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека (в медицине), животных (в зоотехнике, ветеринарии), растений (в агрономии).

Прослушать статью |

Аудиозапись создана на основе версии статьи от 20 августа 2010 года |

Описание[править | править код]

Термин ввёл в медицину Джиро́ламо Фракасто́ро В 1546 году[1].

Наука об инфекции называется инфектология и изучает инфекционный процесс, инфекционную болезнь, инфекционную патологию, возникающую в результате конкурентного взаимодействия организма с патогенными или условно-патогенными возбудителями (инфектогенами), и разрабатывает методы диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней. Инфектология как системная медицинская наука так или иначе связана со всеми остальными отраслями медицины.

Поражения органов и систем (инфекционно-воспалительными процессы: -иты), обусловленные инфектологией — часто следует дифференцировать с другими дисциплинами — системными. по мере своей прогрессии — с токсикологией, онкологией, гематологией (вторичные иммунодефициты при лучевой болезни, лейкозе, при поражении тимуса, селезёнки и костного мозга, при витаминной недостаточности: бери-бери, пеллагра, куриная слепота) и эндокринологией (вторичные инфекционные осложнения при сахарном диабете, гипотиреозе), метаболическими синдромами — такими как уремия, печеночная недостаточность, цирроз печени, полиорганная недостаточность.

Общую инфектологию часто дифференцируют с общими заболеваниями и локальными воспалительными процессами (ангина, отит, синусит) из гнойно-септическая хирургии (флегмона, эмпиема, абцессы) и гангреозно-некротическая хирургии (гангрена легких/пневмония, декурабельная язва) которые они дают.

Состояния, патологии и заболевания, инфекционно-воспалительные процессы часто дифференцируют с токсическими процессами, патологиями и состояниями (методы детоксикации и дезинтоксикации организма часто пересекаются), с гематологическими (гематогенные иммунодефициты, апластические анемии, инфекционные осложнения при гемабластозах), с заболеваниями, обусловленными нарушениями обмена, с эндокринными (метаболические диареи при панкреотогенных ферментопатиях, уремический энтерит, вторичные метаболические иммунодефициты на фоне почечной, печенной недостаточности, на фоне сахарного диабета и его инфекционных осложнений, витаминная недостаточность: цинга) и онкологией (последний вариант дифференциальной диагностики представляет наиболее часто тяжело осуществимую задачу в современной медицине, однако эти ошибки могут стоить жизни пациенту).

Чаще всего желудочно-кишечные формы острых инфекций следует дифференцировать с абдоминальной или колопрокторектальной в виде острых отравлений. Интоксикации инфекционного генеза следует дифференцировать с интоксикациями неинфекционного генеза — токсического (при пищевых токсикоинфекциях, ботулизме, инфекционно-токсическом шоке), онкологического (ввиду схожести в склонности к метастазированию некоторых инфекционных патогенов и их способностей давать опухолеподобную симптоматику), а в некоторых случаях запускать паранеопластический, канцерогенный процессы, и различные метаболические синдромы.

Хирургические осложнения обычно являются продолжением неблагоприятного течения острого или хронического инфекционного процесса, его генерализации, как при сепсисе, столбняке и септицемии, бактеримии, септипкокемии или если у возбудителя есть, например, склонность к абсцедированию (в частности, амебиазный абсцесс печени, эхинококковая киста, абсцедирующие осложнения кори, паротита, стрептококковых и стафилококковых инфекций, рожи). Инфектология находится в наиболее тесном взаимодействии с аллергологией (помогающая в диагностике инфекций с помощью кожных проб), иммунологией (помогающая в диагностике с помощью ИФА, РСК), токсикологией, пульмонологией, гастроентерологией, неврологей и отоларингологией, а также челюстно-лицевой хирургией (в общей инфекционной практике – чаще всего поражаются системы из этих областей медицины). Инфектология имеет несколько подотраслей, занимающихся соответствующими инфекциями: трансмиссионными и антропозоонозными: паразитология — микология, протозойлогия, протистология, гельминтология, рабиология; вирусными — вирусология, бактериальными — бактериология, специфичными: фтизиатрия и венерология. Эпидемиология была одним направлений инфектологии и в классической форме была с ней связана, занимаясь вопросами ареала эпидемического процесса — вопросами распространения инфекционных патогенов. Микробиология занимается изучением патогенных свойств живых организмов. Гигиена, антисептика, асептика и вакцинация занимаются вопросами о мерах профилактики и сдерживания распространения инфекционных заболеваний и образования пандемий в эндемичных, а чаще, в эпоху глобализации, климатических коллапсов и глобального потепления — в неэндемичных регионах.

Виды инфекций[править | править код]

Инфекция может развиваться в разных направлениях и принимать различные формы. Форма развития инфекции зависит от соотношения патогенности микроорганизма, факторов защиты макроорганизма от инфекции и факторов окружающей среды.

Генерализованная инфекция — инфекция, при которой возбудители распространились преимущественно лимфо-гематогенным путём по всему макроорганизму.

Локальная инфекция — местное повреждение тканей организма под действием патогенных факторов инфекто-гена Локальный процесс, как правило, возникает на месте проникновения микроба в ткани и обычно характеризуется развитием местной воспалительной реакции. Локальные инфекции представлены ангинами, фурункулами, дифтерией, рожей и пр. В некоторых случаях локальная инфекция может перейти в общую. В некоторых случаях локальная инфекция, от инфекциониста может перейти в хирургическую практику или в удел специалистов, в зависимости от поражённых органов, и от степени хроники процесса (отоларинголог — ангина, уролог — простатит, остеомиелит, пародонтит — челюстно-лицевой хирург, абсцесс лёгкого, гангрена легкого — торакальный хирург, ревматоидный артрит — ревматолог, менингоэнцефалит, ганглиит, арахноидит — невролог, васкулит — сосудистый хирург; нефрит, цистит, пиелонефрит — нефролог, пневмония, бронхит, плеврит — пульмонолог, гастроэнтерит, гепатит — гастроэнтеролог, перитонит — абдоминальный хирург, аппендицит, колит — колопроректальный хирург).

Общая инфекция — проникновение микроорганизмов в кровь и распространение их по всему организму. Проникнув в ткани организма, микроб размножается на месте проникновения, а затем проникает в кровь. Такой механизм развития характерен для гриппа, сальмонеллёза, сыпного тифа, сифилиса, некоторых форм туберкулёза, вирусных гепатитов и пр.

Латентная инфекция — состояние, при котором микроорганизм, живущий и размножающийся в тканях организма, не вызывает никаких симптомов (хроническая форма гонореи, хронический сальмонеллёз и др.)[2][3][4].

Интеркуррентная инфекция — инфекция, возникающая вторично к уже существующей, или же к существующему заболеванию, например при сахарном диабете, или c почечно-печеночной недостаточностью. Является одной разновидностью иммунодефицитов.

Манифестная инфекция – инфекция с явными специфическими клиническими признаками и проявлениями.

Очаговая инфекция – инфекция, возникающая как результат воспаления какого-либо органа, сопровождающаяся деструкцией тканей.

Аутоинфекция[5][6][7]

Стадии инфекционных заболеваний[править | править код]

Инкубационный период — [от лат. incubatio «высиживание птенцов»]. Обычно между проникновением инфекционного агента в организм и проявлением клинических признаков существует определённый для каждой болезни промежуток времени — инкубационный период, характерный только для экзогенных инфекций. В этот период возбудитель размножается, происходит накопление как возбудителя, так и выделяемых им токсинов до определённой пороговой величины, за которой организм начинает отвечать клинически выраженными реакциями. Продолжительность инкубационного периода может варьироваться от нескольких часов и суток до нескольких лет.

Продромальный период — [от др.-греч. πρόδρομος «бегущий впереди, предшествующий»]. Как правило, первоначальные клинические проявления не несут каких-либо патогномоничных [от др.-греч. πάθος «болезнь» + γνώμων «истолкователь, смотритель, норма, правило»] для конкретной инфекции признаков. Обычны слабость, головная боль, чувство разбитости. Этот этап инфекционной болезни называется продромальным периодом, или «стадией предвестников». Его продолжительность не превышает 24-48 ч.

Период развития болезни — в течение этой фазы проявляются черты индивидуальности болезни либо общие для многих инфекционных процессов признаки (лихорадка, воспалительные изменения и др.). В клинически выраженной фазе можно выделить стадии нарастания симптомов (stadium incrementum), расцвета болезни (stadium acme) и угасания проявлений (stadium decrementum).

Реконвалесценция — [от лат. re-, повторность действия, + convalescentia, выздоровление]. Период выздоровления, или реконвалесценции, как конечный период инфекционной болезни может быть быстрым (кризис) или медленным (лизис), а также характеризоваться переходом в хроническое состояние. В благоприятных случаях клинические проявления обычно исчезают быстрее, чем наступает нормализация морфологических нарушений органов и тканей и полное удаление возбудителя из организма. Выздоровление может быть полным либо сопровождаться развитием осложнений (например, со стороны ЦНС, костно-мышечного аппарата или сердечно-сосудистой системы). Период окончательного удаления инфекционного агента может затягиваться и для некоторых инфекций (например, сыпного тифа) может исчисляться десятилетиями.

Агония — терминальное состояние организма, предшествующее летальному исходу.

См. также[править | править код]

- Инвазия

- Бессимптомный носитель

- Суперраспространитель

- Трансфекция

- Механизм передачи инфекции

- Переносчик инфекции

- Резервуар (эпидемиология)

- Эпидемический очаг

- Инфекционные заболевания

- Внутрибольничные инфекции

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Инфекция // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — Т. 9 : Ибн-Рошд — Йордан. — 483 с. : ил.

- Инфекция // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.

- Инфицированность // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.

- Условно-патогенные микробы // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1985. — Т. 26 : Углекислые воды. — 560 с. : ил.

- Герценштейн Г. М., Соколов А. М.,. Инфекционные болезни // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Боринская С. А. Инфекции как фактор отбора // antropogenez.ru.

Ссылки[править | править код]

Источник