Ирритативное воспаление что это

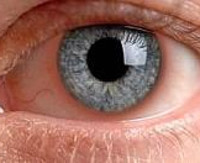

Ирит – воспаление радужной оболочки глазного яблока. Клиническая симптоматика представлена «затуманиванием» зрения, болезненностью в области глазницы, гиперемией, отеком и изменением рисунка радужной оболочки. Диагностика включает в себя визометрию, гониоскопию, периметрию, биомикроскопию, УЗИ глаза, тонометрию, изучение клеточного состава внутриглазной жидкости и реакции зрачков на свет. Консервативное лечение сводится к назначению антибактериальных средств, нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикоидов, мидриатиков. Дополнительно применяется физиотерапия и витамины группы С, А и Р.

Общие сведения

Ирит – распространённая патология в практической офтальмологии. Часто ее рассматривают в контексте переднего увеита или иридоциклита. Эпидемиологические характеристики напрямую определяются этиологическим вариантом болезни. На фоне системных поражений (болезнь Бехтерева, Рейтера) ирит развивается в 10% случаев. В 30-60% офтальмопатология приобретает хроническое течение. Заболевание диагностируют в любом возрасте, но наиболее часто выявляют у пациентов 20-40 лет. Воспаление радужки с одинаковой частотой встречается среди мужчин и женщин. Географических особенностей распространения не отмечается.

Ирит

Причины ирита

Воспаление радужки может развиваться изолированно или быть одним из проявлений некоторых системных заболеваний. Вторичный ирит часто возникает на фоне болезни Бехтерева, Рейтера, псориаза, синдрома Фукса, глаукомоциклитического криза. Основные причины первичной формы представлены:

- Травмами переднего отдела глаз. Воспаление увеального тракта – распространённая реакция тканей глаза на травматическое повреждение, ожог или проникновение инородного тела.

- Инфекционными заболеваниями. Способность провоцировать развитие ирита отмечается у возбудителей туберкулеза, токсоплазмоза, сифилиса, лептоспироза и бруцеллёза. Изучается роль b-гемолитического стрептококка группы А и гонококковой инфекции в воспалении радужки.

- Метаболическими расстройствами. Развитие патологии потенцирует гормональный дисбаланс у пациентов с сахарным диабетом, гипотиреозом, гипокортицизмом в анамнезе.

- Аллергическими реакциями. Симптоматика воспаления радужки часто появляется на фоне индивидуальной непереносимости препаратов для инсталляции или ретробульбарного введения, системных аллергических реакций.

- Ятрогенным воздействием. Заболевание нередко возникает после проведения хирургических вмешательств на радужной оболочке (лазерная иридэктомия, пластика радужки).

Патогенез

Важная роль в механизме развития ирита отводится антигенам главного комплекса гистосовместимости HLA-B27. Доказана взаимосвязь между возникновением заболевания и влиянием эндотоксина грамотрицательных бактерий. Существенный вклад в воспаление радужки инфекционной природы вносят аутоиммунные реакции, которые базируются на феномене молекулярной мимикрии. При этом инфекционный агент имеет антигенные детерминанты, подобные клеточным элементам пациента. Поражение оболочки глаза и проникновение патогенов через гематоофтальмический барьер обусловлено перекрестным иммунным ответом.

При вирусном генезе ирита антигены HLA-B27 образуют с антигенным аппаратом вируса комплексы, которые распознаются Т-клетками как чужеродные. Это приводит к их разрушению. Активация местного иммунитета ведет к развитию воспалительных изменений радужной оболочки. В ответ на синтез провоспалительных цитокинов (гистамин, брадикинин, тромбоксан А2, интерлейкины 1, 2, 6, 8) повышается проницаемость сосудов. Это влечет за собой выход плазмы и небольшого количества форменных элементов в интерстициальную ткань, что проявляется отеком и гиперемией. Скопление лимфоцитов в толще радужки обуславливает формирование узелков Кеппе возле сосочкового края и узелков Бусакка на переднем пограничном листке радужки.

Симптомы ирита

Для ирита характерно постепенное нарастание клинических проявлений. Начало заболевания часто бессимптомное. Усиление симптоматики пациенты связывают с переохлаждением, стрессовыми факторами, контактом с инфекционными больными или обострением фоновой патологии. Первые признаки заболевания – повышенное слезотечение, ощущение дискомфорта в орбитальной зоне. При прогрессировании отмечается гиперемия глаз, отек радужной оболочки, что проявляется снижением четкости ее рисунка. Болевой синдром усиливается при нажатии на глазное яблоко.

Часто первым симптомом, с которым больные обращаются за помощью к специалисту, является наличие участков кровоизлияния или изменение цвета радужки. Как правило, окраска оболочки становится более светлой, контур несколько сглаживается. Отмечается сужение зрачка и замедленная реакция на свет. Из-за нарушения преломляющей силы глаза снижается острота зрения. Пациенты предъявляют жалобы на появление «тумана» перед глазами. При длительных зрительных нагрузках развиваются астенопические симптомы: жжение глаз, головная боль с иррадиацией в надбровные дуги, общая слабость.

Осложнения

Для ирита характерно образование спаек между зрачковым краем и передней поверхностью хрусталика (задние синехии), радужкой и роговой оболочкой (передние синехии). Наиболее тяжелое осложнение данной патологии – вторичная глаукома, развитие которой провоцируется скоплением и организацией экссудата в области трабекулярной сети глаза. При рецидивирующем течении ирита существует высокий риск развития катаракты. Из-за повышенной проницаемости сосудистой стенки заболевание может осложняться субконъюнктивальным кровоизлиянием, гемофтальмом или гифемой. Выявление гнойного содержимого в камере свидетельствует о возникновении гипопиона.

Диагностика

Для постановки диагноза проводится физикальное обследование, назначается специальный комплекс инструментальных и лабораторных методов исследования. При визуальном осмотре определяется перикорнеальная инъекция, нечеткость рисунка радужки. План обследования включает следующие методы:

- Гониоскопия. Методика позволяет выявить мутную жидкость (часто – гнойного характера) в передней камере, морфологические изменения дренажной системы глаза.

- Исследование клеточной реакции. С целью установления активности воспаления изучают клеточную реакцию влаги передней камеры. При 1 степени определяется четкий рисунок радужки, при 2 ст. отдельные структуры поддаются дифференциации, при 3 ст. осмотр резко затруднен, при 4 ст. радужная оболочка не визуализируется.

- Биомикроскопия глаза. Метод дает возможность обнаружить такие объективные признаки ирита, как отечность, наличие гранулематозных очагов поражения, дистрофические изменения радужной оболочки, задние синехии.

- Определение реакции зрачка на свет. Выявляется отсутствие или резкое снижение реакции на свет. После проведения пробы с мидриатиками светочувствительность повышается.

- Визометрия. Наблюдается снижение остроты зрения, вызванное изменениями в светопреломлении в совокупности со спазмом аккомодационного аппарата.

- Периметрия. Отмечается концентрическое сужение зрительного поля.

- УЗИ глаза. Ультразвуковое исследование применяется для выявления морфологических изменений, которые стимулируют развитие патологии, а также для визуализации вторичных поражений органа зрения (наличие передних и задних синехий, помутнения хрусталика).

- Тонометрия. Ирит сопровождается глазной гипо- или гипертензией. При повышении офтальмотонуса с целью изучения внутриглазной гидродинамики проводят тонографию глаза.

Из лабораторных методов показано определение антител к антигенам возбудителей методом ИФА, HLA-типирование, тест на выявление циркулирующих иммунных комплексов, ревматоидного фактора и популяции Т-лимфоцитов. Цель применения данных методов диагностики – установить этиологию заболевания. При необходимости дополнительно используется тест патергии, парацентез передней камеры и витреальная биопсия.

Лечение ирита

Этиотропное лечение базируется на устранении фоновой патологии. Выявление даже слабовыраженной симптоматики со стороны органа зрения при инфекционных и системных заболеваниях требует консультации офтальмолога. Консервативная терапия ирита включает применение следующих средств:

- Антибактериальные препараты. Назначаются при бактериальном генезе воспаления. Перед проведением курса антибиотикотерапии необходимо определить чувствительность возбудителей к лекарственным средствам.

- Противовирусные средства. Показаны при установленном вирусном происхождении патологии. Для достижения эффекта используется системная и местная (инстилляции, парабульбарные инъекции) терапия.

- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Цель применения – купировать активное воспаление. При низкой эффективности или генерализации процесса показано назначение глюкокортикоидов.

- Мидриатики. Препараты, расширяющие зрачок, используются для профилактики образования передних синехий. Мидриатики назначаются только при нормальном или пониженном внутриглазном давлении.

- Витаминотерапия. На протяжении всего периода лечения применяют витамины группы А, С и Р.

- Физиотерапия. При выявлении задних спаек при помощи электрофореза вводят фибринолизин, мидриатики и папаин. После купирования острого воспалительного процесса назначают электрофорез с экстрактами алоэ и лидазой.

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни и трудоспособности благоприятный. Специфическая профилактика ирита не разработана. Неспецифические превентивные меры базируются на своевременной диагностике поражения глазного яблока при системных и инфекционных патологиях. Лицам, работающим на производстве, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, каски). Пациентам, страдающим метаболическими расстройствами (гипотиреозом, сахарным диабетом, гипокортицизмом) или в течение последних двух лет перенесшим оперативные вмешательства на радужке, с профилактической целью следует 2 раза в год проходить обследование у офтальмолога.

Источник

Ирритативные изменения на ЭЭГ – это форма общих нарушений биопотенциалов. Они чаще наблюдаются при менингососудистых новообразованиях, которые интимно связаны с сосудами оболочками головного мозга. Для регистрации электрической активности мозга нейрофизиологи Юсуповской больницы выполняют ЭЭГ с помощью новейшей аппаратуры мировых производителей.

Расшифровку результатов исследования проводят кандидаты медицинских наук. Ведущие специалисты в области неврологии и нейрофизиологии анализируют данные ЭЭГ с помощью компьютерной программы. При наличии изменений ЭЭГ, которые могут трактоваться неоднозначно, на заседании экспертного совета профессора и врачи высшей категории обсуждают результаты исследования, коллегиально принимают решение в отношении диагноза и тактики лечения пациента.

Ирритативные изменения на ЭЭГ

При наличии ирригативных изменений на фоне дезорганизации альфа-ритма с заострённой формой и неравномерной амплитудой альфа-колебаний в 2—3 раза увеличивается вольтаж бета-колебаний. Патологические изменения могут проявляться в сочетании с диффузной эпилептоидной активностью. У некоторых пациентов устойчиво регистрируются острые волны на ЭЭГ, которые совпадают с ритмом электрокардиограммы. Совокупность данных изменений ЭЭГ, выраженных одинаково во всех областях полушарий, отражает ирритативные явления в коре головного мозга. Они обусловлены чрезмерным притоком афферентных импульсов от ангиорецептивных зон и от богато иннервируемых оболочек мозга, которые подвергаются постоянному воздействию со стороны медленно растущей опухоли.

При регистрациях ЭЭГ у таких пациентов в динамике по мере роста новообразования снижается амплитуда частых ритмов, появляются низкоамплитудные дельта-волны, одинаково выраженные во всех областях обоих полушарий мозга. Стадия ирритативных общемозговых нарушений биопотенциалов чаще наблюдается при расположении сосудистых новообразований в сагиттальных, околосагитальных и переднебазальных отделах мозга. В этих участках опухолевые узлы непосредственно связаны с венозным синусом.

При наличии у пациентов, страдающих новообразованиями головного мозга, симптоматической эпилепсии, в ЭЭГ на ранних стадиях болезни также регистрируются ирритативные общемозговые изменения. Они проявляются комбинацией заострённых волн альфа-ритма, увеличенных бета-колебаний и эпилептоидных диффузных потенциалов. На фоне общего нарушения корковой ритмики на ЭЭГ может регистрироваться эпилептогенный фокус в зоне коры, которая подвергается непосредственному воздействию опухоли. Нерезко ирритативный тип ЭЭГ свидетельствует о незначительном поражении структур мозга.

Функции мозговых волн

Мозг является электрохимическим органом. Электрическая активность головного мозга проявляет себя в виде мозговых волн. На ЭГГ регистрируются волны четырёх видов:

- бета-волны (наиболее быстрые колебания с большой амплитудой, частота которых находится в диапазоне 15 –40 Гц) генерирует бодрствующий мозг, активно вовлечённый в умственную деятельность;

- альфа волны представляет противоположность бета волнам, их амплитуда больше, а частота составляет 9-14 Гц;

- у тэта волн, амплитуда ещё больше, а частота составляет 5-8 Гц, их генерирует мозг человека, который почти погрузился в сон;

- дельта волны имеют максимальную амплитуду и частоту 1,5-4 Гц.

Если частота тета волн на ЭКГ опускается до нуля, это означает, что произошла гибель головного мозга. Глубокий сон без сновидений характеризуется частотой тета волн 2-3 Гц. Когда человек ложится в кровать и читает несколько минут перед сном, он находится в состоянии «низкое бета». В момент, когда мы откладываем книгу, выключаем свет и закрываем глаза, мозговые колебания последовательно проходят стадии бета, альфа, тэта, и в конечном итоге дельта.

Четыре типа мозговых колебаний являются общими для всех людей, независимо от пола, возраста, национальности, культурной и национальной принадлежности. Результаты ЭЭГ исследования показывают, что хотя в мозговых колебаниях всегда доминирует одна частота, оставшиеся три, в зависимости от уровня активности человека, также всегда присутствуют.

Расшифровка ЭЭГ

Расшифровка электроэнцефалограммы – это процесс её интерпретации с учётом клинических симптомов, которые имеются у пациента. Во время анализа ЭЭГ нейрофизиологи Юсуповской больницы учитывают:

- базальный ритм;

- уровень симметричности в электрической активности нейронов головного мозга правого и левого полушарий;

- активность спайки;

- изменения ЭЭГ на фоне функциональных тестов (гипервентиляции, фотостимуляции, открытия и закрытия глаз).

Итоговый диагноз неврологи-нейрофизиологи выставляют только с учётом определённых клинических признаков заболевания, которые беспокоят пациента.

Изменениями альфа-ритма на ЭЭГ являются следующие признаки:

- постоянная регистрация альфа-ритма в лобных долях мозга;

- нарушение синусоидальности волн;

- межполушарная асимметрия выше 30%;

- нестабильная частота;

- пароксизмальный или аркообразный ритм;

- индекс ритма менее 50%;

- амплитуда менее 20 мкв или более 90 мкв.

Выраженная межполушарная асимметрия может быть свидетельством опухоли, кисты мозга, инфаркта, инсульта или рубца на месте старого кровоизлияния. Высокая частота и нестабильность альфа-ритма может появиться после черепно-мозговой травмы. Дезорганизованный тип ЭЭГ (нарушение организации альфа-ритма или его полное отсутствие) говорит о приобретённом слабоумии.

У детей о задержке психомоторного развития свидетельствуют:

- дезорганизация альфа-ритма;

- перемещение фокуса активности из затылочной и теменной области;

- повышенная синхронность и амплитуда;

- чрезмерный ответ на гипервентиляцию;

- слабая короткая реакция активации.

Уменьшение амплитуды альфа-ритма на ЭЭГ, слабая реакция активации, перемещение фокуса активности из области затылка и темени являются признаками психиатрической патологии. Возбудимая психопатия проявляется замедлением частоты альфа-ритма на фоне нормальной синхронности. Для тормозной психопатии характерна десинхронизация ЭЭГ, низкая частота и индекс альфа-ритма. Усиленная синхронность альфа-ритма во всех частях мозга, короткая реакция активации являются признаком неврозов.

У пациентов нейрофизиологи определяют следующие патологические типы бета-ритма:

- пароксизмальные разряды;

- низкая частота, распространённая по конвекситальной поверхности мозга (прилегающей к лобным, височным, теменным и затылочным костям черепа);

- амплитуда более 7 мкв;

- нарушение симметрии между полушариями по амплитуде;

- синусоидальный вид бета-ритма.

Нарушения бета-ритма на ЭЭГ говорят о патологии головного мозга. Наличие диффузных бета-волн с амплитудой не выше 50-60 мкВ свидетельствует о сотрясении мозга. Короткие веретёна в бета-ритме указывают на энцефалит. Бета-волны частотой 16 – 18 Гц и высокой амплитудой в центральных и передних и отделах мозга являются признаками задержки психомоторного развития ребёнка.

В норме тета-ритм и дельта-ритм могут фиксироваться на ЭЭГ только спящего человека. В состоянии бодрствования такие медленные волны появляются при наличии дистрофических процессов в тканях мозга, которые сочетаются со сдавлением, высоким давлением и заторможенностью. Пароксизмальные тета и дельта волны у пациента в состоянии бодрствования регистрируются при поражении глубоких частей мозга.

Дельта волны с высокой амплитудой являются свидетельством опухоли. Преобладание тета и дельта волн на ЭЭГ с максимальной активностью в области затылка, вспышки двухсторонне-синхронных волн, количество которых увеличивается при гипервентиляции, являются признаком задержки психомоторного развития ребёнка.

Биоэлектрическая активность мозга

Биоэлектрическая активность головного мозга по ЭЭГ является комплексной описательной характеристикой, которая касается ритмов головного мозга. В норме биоэлектрическая активность мозга должна быть синхронной, ритмичной, без очагов пароксизмов. Умеренные изменения ЭЭГ регуляторного характера свидетельствует о наличии участка в ткани мозга, где процессы возбуждения превышают торможение. Данный тип ЭЭГ встречается при мигрени и головных болях. Если врачи не выявляют никаких других нарушений, диффузные изменения в биоэлектрической активности мозга могут быть вариантом нормы.

При умеренных изменениях биоэлектрической активности мозга в сочетании с пароксизмами или очагами патологической активности нейрофизиологи определяют наличие эпилепсии или склонности к судорогам. Сниженная биоэлектрическая активность мозга выявляется при депрессии. Дисфункция средних структур мозга представляет собой неярко выраженное нарушение активности нейронов мозга, которое часто встречается у здоровых людей. Она может свидетельствовать о функциональных сдвигах после стресса.

Диффузная дезорганизация альфа-ритма, активация диэнцефально-стволовых структур мозга на фоне тестов при отсутствии жалоб у пациента является нормой. Очаг патологической активности – свидетельство повышенной возбудимости указанного участка мозга. Его наличие говорит о склонности пациента к судорогам или эпилепсии.

Ирритация различных структур мозга чаще всего связана с нарушением мозгового кровообращения. Пароксизмы говорят об усилении возбуждения и уменьшении торможения. Снижение порога судорожной активности свидетельствует о предрасположенности к судорогам. Наличие эпилептиформной активности является свидетельством повышенной склонности к судорогам.

Нарушение волновой активности головного мозга (появление бета-активности во всех частях мозга, тета волны, дисфункция срединных структур) встречается после травматических повреждений. Регуляторные общемозговые изменения регистрируются на ЭЭГ при гипертонической болезни. Наличие активных разрядов в отдельных частях мозга, которые усиливаются при нагрузках, означает, что в ответ на физическое напряжение у пациента может развиваться реакция в виде потери сознания, нарушения слуха, зрения.

Нарушение синхронности ритмов, уплощение кривой ЭЭГ развивается при патологии сосудов головного мозга. При инсульте регистрируются тета и дельта ритмы. Степень нарушений электроэнцефалограммы полностью соответствует тяжести заболевания и стадии его развития. Появление эпилептоидной активности на фоне травмы головного мозга может привести к развитию эпилепсии в будущем. Значительное замедление альфа-ритма встречается при паркинсонизме. При не резко ирритативном типе ЭЭГ неврологи Юсуповской больницы проводят динамическое наблюдение пациента. Нейрофизиологи выделяют 3 класса нарушений корковой ритмики в зависимости от степени информативности: нарушения ЭЭГ локального характера, нарушения ЭЭГ пароксизмального характера и диффузные нарушения ЭЭГ.

При умеренных изменениях ЭЭГ регуляторного характера врачи коллегиально примут решение о целесообразности медикаментозной терапии. Для лечения пациентов в Юсуповской больнице используют современные препараты, обладающие высокой эффективностью и минимальным спектром побочных эффектов. Сделать ЭЭГ можно, записавшись на приём к неврологу-нейрофизиологу по телефону Юсуповской больницы.

Источник