Экссудативное воспаление у животных

Модуль 1. Общая патологическая анатомия животных

Тема 1.8. Воспаление

1.8.2. Экссудативное воспаление

Краткий теоретический курс

1.1. Серозное воспаление

1.2. Геморрагическое воспаление

1.3. Гнойное воспаление

1.4. Катаральное воспаление

1.5. Фибринозное воспаление

Лабораторный практикум

Контрольные вопросы к теме

К экссудативному воспаление относят такой тип воспалительной реакции, когда из 3-х взаимообусловленных

процессов преобладает экссудация (гиперемия, экссудация, эмиграция лейкоцитов). Альтеративный компонент может

быть слабым или сильным в зависимости от патогенности действующего фактора. Пролиферативные изменения, особенно

в начале развития воспалительного процесса слабо выражены, интенсивность их нарастает в завершении воспалительного

процесса или переходе острого воспалительного процесса в хронический. Экссудативные воспаления чаще всего

протекают как острые. По качественному составу или характеру экссудата различают серозное, геморрагическое,

фибриозное, гнойное, катаральное воспаление.

1.1. Серозное воспаление

Оно характеризуется обилием и преобладанием в экссудате водянистой слегка мутноватой жидкости. бедной

клеточными элементами, в богатой белками (3-5%). В отличие от транссудата он мутный, слегка опалесцирующий,

а транссудат прозрачный.

В зависимости от локализации экссудата различают 3 формы серозного воспаления:

- Серозно-воспалительный отек.

- Серозно-воспалительная водянка.

- Булезная форма.

Серозно-воспалительный отек характеризуется скоплением экссудата в толще органа между тканевыми элементами.

Чаще встречается в рыхлой ткани: подкожной клетчатке, в строме органов, межмускульной ткани.

Причины его – ожоги, воздействие кислот и щелочей, септические инфекции, физические факторы (проникающая

радиация) и др.

Макроскопически серозно-воспалительный отек проявляется опуханием или утолщением стороны пораженного органа,

приводящего к увеличению объема органа или ткани, тестоватой консистенции, покрасневший (гиперемия), с

кровоизлияниями различного характера. Поверхность разреза также с кровоизлияниями студенистого вида, с обильным

стечением водянистого экссудата.

Серозно-воспалительный отек необходимо отличать от обычного застойного отека, при котором отсутствуют

макроскопически выраженная гиперемия и кровоизлияния.

Исход серозно-воспалительного отека зависит от характера и длительности патогенного фактора. При устранении

причины его вызвавшей серозный экссудат рассасывается. а ткань поврежденная восстанавливается. При переходе в

хроническую форму в поврежденном участке разрастается соединительная ткань.

Микрокартина.

Под микроскопом в органах и тканях между раздвинутыми тканевыми элементами (паренхимными клетками, волокнами

соединительной ткани) видна гомогенная, окрашенная в розоватый цвет (окраска Г-Э) масса с небольшим количеством

клеточных элементов (перерожденные клетки, гистиоциты, эритроциты и лейкоциты (гиперемия)), т.е. это серозный

экссудат, протипывающий строму органа.

Серозно-воспалительная водянка – скопление экссудата в замкнутых и естественных полостях (плевральной брюшной,

в полости сердечной сорочки, суставов). Причины те же, что и серозно-воспалительного отека, только экссудат

скапливается не между клеточными элементами, а в полостях. Обычно покровы полостей, содержащих серозный экссудат,

в отличие от водянки, покрасневшие, набухшие, с кровоизлияниями различного характера. Сам экссудат мутноватый,

слегка опалесцирует желтоватого или красноватого цвета с тонкими нитями фибрина. При отеках покровы полостей

так не изменены, а содержимое транссудат прозрачный. При трупной транссудации серозные покровы блестящие, гладкие,

гиперемированные без кровоизлияний и потускнения. А в полости при этом находят прозрачную красную жидкость. Если

причина, вызвавшая серозную воспалительную водянку, устранена, то экссудат рассасывается и покровы восстанавливают

свою первоначальную структуру. При переходе процесса в хронический, возможно формирование спаечных процессов

(синехий) или полное заражение (облитурация) соответствующей полости. Примерами серозно-воспалительной водянки

является перитонит, перикардит, серозный плеврит, артрит.

Булезная форма

Это такая форма при которой серозный экссудат скапливается под какой-либо оболочкой, в результате образуется волдырь.

Причинами являются ожоги, отморожения, инфекции (ящур, оспа), аллергические факторы (герпес), механические (водяная

мозоль). Внешние волдыри различаются размерами. Самые маленькие пузыри с серозной жидкостью называют импетиго, более

крупные везикулами, а обширные, примерами которых являются волдыри при ящуре – афтами.

После разрыва пузыря образуется корочка (круста), которая отпадает после заживления, процесс часто осложняется

секундарной инфекцией и подвергается гнойному или гнилостному распаду. Если пузырь не разрывается, серозная жидкость

рассасывается, кожица пузыря сморщивается, и поврежденный участок регенерирует.

1.2. Геморрагическое воспаление

Характеризуется преобладанием в экссудате крови. Обычно этот вид воспаления развивается при тяжелых септических инфекциях (сибирская язва, рожа свиней, пастереллез, чума свиней и др.), а также тяжелых интоксикациях сильнодействующими ядами (мышьяк, сурьма), другими ядами. Кроме того геморрагическое воспаление может развиваться при аллергических состояниях организма. При всех факторах резко нарушается порозность сосудов и за пределы сосудистой стенки выходит большое количество эритроцитов, в результате чего экссудат принимает кровянистый вид. Как правило, этот вид воспаления протекает остро с развитием некрозов.

Макроскопически орган и ткани пропитываются кровью, значительно увеличены в объеме и имеют кроваво-красный цвет,

на разрезе органа стекает кровянистый экссудат. Рисунок ткани на разрезе, как правило, стерт.

При геморрагическом воспалении желудочно-кишечного тракта, серозных оболочек полостей в просвете кишечника и

полостей скапливается кровянистый экссудат. В желудочно-кишечном тракте с течением времени под воздействием

пищеварительных соков он приобретает черный цвет.

Рис.114. Геморрагическое воспаление с некрозом слизистой оболочки

тонкой кишки крупного рогатого скота (кишечная форма).

Исход геморрагического воспаления зависит от исхода основного заболевания, в случае выздоровления экссудат

может рассасываться с развитием в дальнейшем регенераторных процессов.

Геморрагическое воспаление необходимо дифференцировать:

-от кровоподтеков, при них резко выражены границы кровоподтека опухание и некрозы не выражены;

-геморрагических инфарктов, при них на разрезе пшеничный треугольник, а в кишечнике они, как правило, образуются

на месте заворотов и перекручивания его;

-от трупной транссудации, при ней содержимое прозрачное, а стенки полостей гладкие, блестящие.

Локализация геморрагического воспаления наиболее часто наблюдается в желудочно-кишечном тракте, легких, почках,

лимфатических узлах и реже в других органах.

Рис.115. Геморрагическое воспаление мезентериальных

лимфатических узлов крупного рогатого скота.

1.3. Гнойное воспаление

Оно характеризуется преобладанием в экссудате инейтрофильных лейкоцитов, которые подвергаясь перерождению

(зернистому, жировому и др.), превращаются в гнойные тельца. Гнойный экссудат представляет собой мутную густоватую

жидкость, имеющую бледно-желтый, белый, зеленоватый цвет. Он состоит из 2-х частей: гнойных телец (перерожденные

лейкоциты), продуктов распада тканей и клеток и гнойной сыворотки, которая при распаде лейкоцитов, тканей, клеток

и других элементов, обогащается ферментами биологически активными веществами, в результате чего она приобретает

свойство растворять ткани. Поэтому клетки органов, тканей, соприкасаясь с гнойным экссудатом, подвергаются

расплавлению.

В зависимости от состояния гнойных телец и сыворотки гной различают доброкачественный и злокачественный.

Доброкачественный – в его составе преобладают гнойные тельца консистенция его густая сметанообразная. Его

образование характеризует высокую реактивность организма. Злокачественный гной имеет вид мутной водянистой

жидкости, в составе его мало гнойных телец и преобладают лимфоциты. Обычно такой гной наблюдается при

хронических воспалительных процессах (долго незаживающих трофических язвах и др.) и свидетельствует о

низкой реактивности организма.

Этиология гнойного воспаления в большинстве случаев связана с воздействием на ткани гноеродных

микроорганизмов (стафилококков, бактерии бруцеллеза и сапа, бактерии туберкулеза, грибки актиномицеты и др.),

возбудителей инвазий (паразиты и их личинки), но оно может носить и асептический характер – когда на ткани

воздействуют раздражающими химическими веществами (введение под кожу скипидара, кротонового масла и др.).

Локализация гнойного воспаления отличается большим разнообразием. Оно развивается на слизистых серозных

оболочках, в любой ткани и органе.

В результате различают следующие основные формы гнойного воспаления: гнойный катар, гнойный серозит.

При развитии гнойного воспаления в тканях или органах различают два их вида: флегмона и абсцесс.

Гнойный катар – слизистые оболочки пропитываются серозно-гнойным экссудатом (слизистое перерождение

и некроз эпителиальных клеток, гиперемия, отек стромы с инфильтрацией ее гнойными тельцами).

Макрокартина. Обильный гнойный экссудат с примесью слизи на поверхности слизистой. При снятии

экссудата обнаруживаются эрозии (участки слизистой, лишенные покровного эпителия), слизистая набухшая,

покрасневшая с кровоизлияниями полосчатого и пятнистого характера.

Гнойные серозиты – гнойное воспаление серозных покровов естественных полостей (плевры, перикарда,

брюшины и др.). В результате этого процесса гной скапливается в соответствующей полости, что называется

эмпиемой. Серозные покровы при этом набухшие, тусклые, покрасневшие с эрозиями и пятнисто-полосчатыми

кровоизлияниями.

Флегмона – разлитое гнойное воспаление рыхлой клетчатки (подкожной, межмышечной, забрюшинной и др.).

Процесс характеризуется в начале развитием серозного и серозно-фибринозного воспалительного отека

клетчатки с последующим быстрым ее некрозом, а затем гнойной инфильтрацией и расплавлением ткани.

Флегмона чаще наблюдается там, где гнойная инфильтрация происходит легко, например по межмышечным

прослойкам, по ходу сухожилий, фасций в подкожной клетчатке и т.д. Ткани, пораженные флегмонозным

воспалением, опухшие, плотные в начале развития процесса и в дальнейшем тестообразной консистенции,

синюшно-красного цвета, на разрезе диффузно пропитаны гноем.

Макрокартина флегмоны характеризуется скоплением гнойного экссудата между раздвинутыми тканевыми

элементами. Сосуды расширены и переполнены кровью.

Абсцесс – очаговое гнойное воспаление, которое характеризуется образованием отграниченного фокуса,

состоящего из гнойно-расплавленной массы. Вокруг образовавшегося гнойника образуется вал из

грануляционной ткани, богатой капиллярами, через стенки которых происходит усиленная эмиграция

лейкоцитов. Эта оболочка снаружи состоит из послоек соединительной ткани и прилежит к неизменной

ткани. Внутри она образована грануляционной тканью и слоем сгущенного гноя, плотно прилегающим к

грануляциям и непрерывно обновляющимся, благодаря выделению гнойных телец. Эта оболочка гнойника,

продуцирующая гной, носит название пиогенной мембраны. Макроскопически абсцессы могут быть от едва

заметных до больших (в диаметре 15-20 см и более). Форма их округлая, при ощупывании поверхностно

расположенных абсцессов отмечают флюктуацию (зыбление), а в других случаях сильное напряжение тканей.

Исход гнойного воспаления

В случаях, когда не происходит отграничения воспалительного процесса, может наступить генерализация

инфекции с развитием пиосепсиса и образованием множественных гнойников в органах и тканях. Если процесс

отграничивается и образуется абсцесс, то он вскрывается или спонтанно или хирургически. Образовавшаяся

полость заполняется грануляционной тканью, которая, созревая, формирует рубец. Но может быть и такой

исход: гной сгущается, превращается в некротический детрит, подвергающийся петрификации. В других

случаях возможно инцистирование абсцесса, когда гнойный экссудат рассасывается скорее, чем

разрастается соединительная ткань, и на месте абсцесса формируется киста (полость, заполненная

жидкостью). Флегмонозное воспаление часто проходит бесследно (экссудат рассасывается), но иногда

происходит формирование абсцессов или диффузное разрастание соединительной ткани на месте флегмоны

(слоновость кожи).

1.4. Катаральное воспаление

Катаральное воспаление развивается на слизистых оболочках и самым существенным для состава

катарального экссудата является наличие слизи.

В зависимости от преобладания в экссудате тех или иных компонентов различают катары (серозный,

слизистый, гнойный или десквамативный, геморрагический).

Слизистый катар – в экссудате преобладает слизь и слущенные перерожденные клетки покровного

эпителия. По существу это альтеративный тип воспаления. Слизистая, как правило, набухшая,

покрасневшая с пятнистополосчатыми кровоизлияниями и покрыта большим количеством мутной

слизистой массы.

Серозный катар – в экссудате преобладает мутная бесцветная серозная жидкость. Слизистые

оболочки при этом стекловидно набухшие, покрасневшие, тусклые.

Гнойный катар – в экссудате преобладает гнойные тельца (перерожденные лейкоциты).

На поверхности слизистой гноевидный экссудат, при снятии которого обнаруживаются эрозии

(поверхностные дефекты слизистой). Слизистая набухшая, покрасневшая с кровоизлияниями

.

Рис.116. Катаральное воспаление с гнойниками в легком теленка.

Геморрагический катар – преобладание в экссудате эритроцитов, которые придают экссудату

кровянистый вид. На поверхности слизистых оболочек большое количество слизистого

кровянистого экссудата, который под воздействием соляной кислоты, ферментов

желудочно-кишечного тракта приобретает вид кофейной массы или черный цвет. Слизистая

оболочка быстро становится грязно-серого цвета.

По остроте течения катары различают острые и хронические. При остро катаральном

воспалении слизистая набухшая, покрасневшая, с пятнистыми и полосчатыми кровоизлияниями

покрыта тягучей, жидкой, мутной слизью (катаральным экссудатом) с примесью гнойных

телец или эритроцитов в зависимости от вида катара легко смываемой водой.

При хроническом катаральном воспалении слизистая утолщается или неравномерно

в зависимости от очагового или диффузного характера воспалительного процесса, имеет

бугристый вид. Окраска бледная, грубоскладчатая. Покрыта густой, мутной слизью трудно

смываемой водой. Складки не расправляются рукой.

1.5. Фибринозное воспаление

Фибриозное воспаление характеризуется образованием плотного выпота – фибрина,

который примешивается к экссудату. Свежие пленки фибрина при выпотевании имеют вид

эластичных полупрозрачных желто-серых масс, которые пропитывают ткань (глубокое

дифтеритическое воспаление) или располагается в виде пленок на воспаленной поверхности

полости (поверхностное фибринозное воспаление). После выпотевания фибиринозная масса

уплотняется. теряет прозрачность и превращается в крошковатое серо-белое вещество.

Рис.117. Фибринозное воспаление легких крупного рогатого скота.

Под микроскопом фибрин имеет волокнистое строение. Этиология фибринозного воспаления

связана с воздействием вирулетных возбудителей (повального воспаления легких, чума

крупного рогатого скота, чума свиней, паратиф свиней и др.), которые своими токсинами

вызывают повышенную проницаемость сосудистой стенки, в результате через нее начинают

проходить крупные белковые молекулы фибриногена. Крупозное воспаление (поверхностное)

– характеризуется отложением фибрина на поверхности естественных полостей.

Локализация его – на серозных, слизистых, суставных покровах. На их поверхности

образуется пленка фибрина, которая легко снимается, обнажая набухшую, покрасневшую,

тусклую оболочку органа. Как правило, процесс носит диффузный характер.

В кишечнике фибрин накопляется и формирует резиноподобные слепки, закрывающие

просвет кишечника.

На серозных покровах эти пленки, уплотняясь, подвергаются организации (фибринозный

плеврит, фибринозный перикардит). Примером этой организации является «волосатое

сердце». В легких фибрин заполняет полость альвеол, придавая органу консистенцию

печени (гепатизация), поверхность разреза суховатая.

Фибрин в легких может рассасываться или прорастает соединительной тканью

(карнификация).

Дифтеритическое (глубокое) воспаление – характеризуется отложением фибрина

в глубине органа между тканевых и клеточных элементов. Как правило, процесс носит

очаговый характер, и участок пораженной слизистой оболочки имеет вид плотной

суховатой пшенки, трудно снимающейся с поверхности. При снятии пленок и

отрубьевидных наложений образуется дефект (выемка, язва), которая затем

подвергается организации (заращением соединительной тканью). Несмотря на

тяжелый характер воспалительного процесса, дифтеритическое воспаление

протекает более благоприятно, чем крупозное (поверхностное), так как

носит очаговый характер, а крупозное – диффузный.

Источник

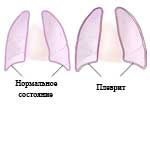

Плеврит (Pleuritis) – воспаление плевры с отложением на ней или скоплением в плевральной полости воспалительного экссудата. У животных в зависимости от характера воспаления различают сухой (Pleuritis sicca) и экссудативный (Pleuritis exsudativa), при сухих плевритах экссудат наслаивается на плевральные листки, которые утолщаются и становятся шероховатыми (фибрин). По течению плевриты бывают острыми и хроническими, по происхождению – первичный и вторичный, по локализации – ограниченный и диффузный. По характеру экссудата плеврит может быть – серозным, серозно-фибринозным, гнойным, гнойно-гнилостным, геморрагическим и ихорозным. При гнойно-гнилостных плевритах в результате разложения экссудата может происходить скопление в плевральной полости жидкости и газов (гидропневмоторакс).

Плеврит (Pleuritis) – воспаление плевры с отложением на ней или скоплением в плевральной полости воспалительного экссудата. У животных в зависимости от характера воспаления различают сухой (Pleuritis sicca) и экссудативный (Pleuritis exsudativa), при сухих плевритах экссудат наслаивается на плевральные листки, которые утолщаются и становятся шероховатыми (фибрин). По течению плевриты бывают острыми и хроническими, по происхождению – первичный и вторичный, по локализации – ограниченный и диффузный. По характеру экссудата плеврит может быть – серозным, серозно-фибринозным, гнойным, гнойно-гнилостным, геморрагическим и ихорозным. При гнойно-гнилостных плевритах в результате разложения экссудата может происходить скопление в плевральной полости жидкости и газов (гидропневмоторакс).

Плеврит наблюдается у всех видов животных, но чаще у лошадей, свиней и собак.

Этиология. Первичные плевриты у животных возникают при непосредственном воздействии на грудную клетку холода, токсинов, образовавшихся при перенапряжении в период работы, длительной транспортировки, а также при ранениях грудной клетки. Вторичные плевриты у животных возникают как осложнения при пневмониях, туберкулезе и раке легкого, нефритах, перитонитах, травматическом ретикулите, кариесе ребер и грудной кости, абсцессе легкого, сапе, контагиозной плевропневмонии, гемофилезной плевропневмонии свиней, инфлюэнце лошадей, септицемии, пиемии, инфекционном рините у кроликов, инфлюэнце гусей.

Патогенез. Патогенная микрофлора, попав на плевру гематогенным (лимфогенным) путем или в результате контакта с соседних участков, начинает усиленно размножаться, раздражая чувствительные нервные элементы плевры, которая становится болезненной. Затем в плевре развивается воспаление с гиперемией, экссудацией и пролиферацией. Если выходящий из кровеносных сосудов фибриноген быстро превращается в фибрин и последний откладывается на плевре, а жидкая часть экссудата всасывается обратно, то у больного животного развивается фибринозный плеврит. При длительном течении фибринозного плеврита у больного животного возможно срастание легочной плевры с костальной, с развитием слипчивого плеврита. Если при воспалении происходит разрастание значительной части грануляционной ткани, тогда ветеринарные специалисты говорят о грануляционном плеврите. В том случае, когда в плевральной полости всасывание экссудата отстает от его выпота, то происходит накопление жидкости в грудной полости – развивается экссудативный плеврит. При развитии экссудативного плеврита у лошадей может накапливаться до 60 литров экссудата, у свиней до 10литров, у собак до 5 литров. В процессе накопления жидкости в плевральной полости происходит сдавливание легких, уменьшается отрицательное давление в грудной клетке, приток венозной крови к сердцу и поступление ее в большой круг кровообращения, повышается давление в венах и понижается в артериях, притупляется возбудимость рецепторов. В результате всего этого в организме больного животного усиливается кислородное голодание, происходит накопление продуктов промежуточного распада, изменяется коллоидная система крови. Это приводит к потере кровью хлора, возникновению альбуминурии, нарушению питания многих тканей, особенно мышцы сердца и возбуждению рвотного центра. Нарушение питания тканей отрицательно сказывается на функциях головного мозга, мышцы сердца и гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта.

Клинические признаки. У лошадей и овец плеврит чаще всего протекает остро, у крупного рогатого скота – хронически. У больных животных отмечаем общее угнетение, слабость, отсутствие или уменьшение аппетита, снижение продуктивности и работоспособности. Температура тела у большинства животных повышается на 1-1,5 °С, у больного животного появляется приглушенный, болезненный кашель. Дыхательные движения становятся частыми и напряженными, развивается смешанная одышка и абдоминальное дыхание. При экссудативном плеврите дыхание менее болезненное. У лошадей и телят выражен запальный желоб. Для одностороннего плеврита характерна асимметрия дыхательных движений грудной клетки. Больные животные больше стоят, а если ложатся, то при сухом плеврите обычно на здоровую сторону, а при влажном на пораженную. Пальпация и перкуссия области пораженного участка при сухих плевритах вызывают у животного кашель и болезненность. При экссудативном плеврите при перкуссии определяем горизонтальную линию притупления, а на рентгенограмме – затемнение. При аускультации пораженной области устанавливаем шумы трения плевры, синхронные дыхательным движениям. При выпотном плеврите болезненности межреберных промежутков при пальпации обычно не бывает. В начальных стадиях развития выпотного плеврита наряду с шумом трения плевры можно также обнаружить шумы плеска. При заполнении плевральной полости жидкостью шумы трения исчезают. При этом на пораженной стороне прослушиваются ослабленные тоны сердца и дыхательные шумы, а на здоровой усиленное везикулярное дыхание. При экссудативном плеврите характерно притупление области легких с горизонтальной верхней границей. В зависимости от положения тела животного эта граница притупления меняется. При вторичных плевритах при проведении клинического обследования находят изменения, характерные для основной болезни. Сердечные тоны ослаблены. Пульс частый, пульсовая волна малая. Артериальные сосуды наполнены слабо, а венозные сильно. В момент экссудации у больного животного уменьшен диурез, в моче мало хлора, появляются альбумины и другие белковые вещества. В момент рассасывания экссудата у больного животного появляется полиурия, плотность мочи снижается, увеличивается количество хлора.

Течение. Плевриты у животных протекают очень разнообразно, и зависят от этиологии болезни, резистентности организма, размера поражений и от характера воспалительного выпота. Сухие плевриты у животных ликвидируются быстро и остаются незамеченными, экссудативные (в острой и легкой форме) заканчиваются в течение недели, а хронические затягиваются на недели, месяцы и нередко дают осложнения в виде сращения костальной и пульмональной плевры, гнойников в грудной стенке и легких, бронхопневмонии, перикардита, нефрита и др.

Фибринозный плеврит у животных протекает 1-2 недели, слипчивый плеврит у животных может периодически обостряться. Экссудативный и грануляционный плеврит протекают месяцами.

Ихорозный вторичный плеврит у животных может быстро закончится летальным исходом.

Патологоанатомические изменения. Серозный плеврит при вскрытии павших животных характеризуется наличием в плевре водянистой слабоокрашенной, мутноватой с нитями или хлопьями фибрина жидкости, количество которой бывает различной. Плевра при внешнем осмотре тусклая, набухшая, гиперемированная, с кровоизлияниями, которые встречаются на ней в основном в межреберных пространствах. Данные изменения у павшего животного при вскрытии могут быть разлитыми (диффузными) или ограничиваться отдельными участками на плевре. В случае значительного выпадения фибрина на плевре воспаление будет считаться серозно-фибринозным.

При фибринозном плеврите при вскрытии на реберной и легочной плевре диффузно или на отдельных участках находим фибрин в виде серовато – белой шероховатой пленки разнообразной толщины. В свежих случаях пленка легко отделяется, и под ней находим тусклую набухшую гиперемированную с кровоизлияниями плевру.

При гнойном плеврите в полости видим скопление мутной, сливкообразной желтоватой или серовато- желтой жидкости (гной), плевра при этом тусклая, набухшая, гиперемированная, с кровоизлияниями, эрозиями, покрыта гнойной массой.

Абсцедирующая форма плеврита сопровождается образованием абсцессов.

Ихорозный (гнилостный) плеврит сопровождается скоплением в плевральной полости мутной грязно- коричневой жидкости, в которой имеется примесь хлопьев гноя и фибрина, жидкость имеет гнилостный запах. Ихорозные наложения покрывают эрозированную плевру.

При хроническом плеврите находим спайки в виде тяжей или нитей, в отдельных случаях при вскрытии обнаруживаем сплошные сращения реберной и легочной плевры.

Диагноз ставят на основании анамнеза и характерных клинических признаков. При выпотных плевритах рентгеноскопия показывает интенсивное затенение нижних участков легочного поля с верхней горизонтальной линией, которая колеблется в такт дыхательных движений. Для уточнения диагноза и установления вида экссудата прибегают к пункции плевральной полости (плевроцентез) в нижней трети грудной полости: у лошадей в 6-7-м межреберье, у крупного рогатого скота – в 6-9 –м, у свиней – в 7-9-м, у собак – в 5-8-м межреберье.

Дифференциальный диагноз. При проведении дифференциальной диагностики ветеринарному врачу необходимо исключить следующие заболевания животных: гидроторакс, геморрагическая септицемию, туберкулез, травматический ретикулоперитонит, гемоторакс, перикардит, ревматизм, гидремию, крупозную пневмонию, гемофилезная плевропневмония свиней, хронический нефрит, цирроз печени. Экссудат при гидротораксе в отличие от экссудата при плеврите имеет меньшую плотность, в нем меньше белка и отсутствуют форменные элементы крови, за исключением эритроцитов (в небольшом количестве). Температура тела у больного животного нормальная, при гидротораксе болезненность грудной клетки отсутствует.

Лечение. В период лечения необходимо проводить мероприятия, повышающие резистентность организма, уменьшающие экссудацию, способствующие рассасыванию жидкости, снижению интоксикации и сенсибилизации организма. Лечение начинают с устранения простудных факторов, больным животным предоставляют покой, создают оптимальные условия содержания, назначают диетическое кормление (кормят витаминными кормами малыми порциями). В рационе сокращаем дачу объемистых кормов, при выпотных плевритах ограничивают дачу воды.

Проводится курс лечения антибиотиками (пенициллин, стрептомицин, мономицин, неомицин, бициллин 3, 5 окситетрациклин, байтрил, современными антибиотиками цефалоспоринового ряда) или сульфаниламидными препаратами (норсульфазол, сульфадиметатоксин, этазол, сульфадимезин).

Хороший лечебный эффект получают от внутривенного введения 10% раствора хлористого кальция, 2-4 % — ного раствора глюконата кальция подкожно несколько дней подряд.

Для купирования воспалительного процесса и рассасывания экссудата местно на область грудной клетки применяется растирание кожного покрова раздражающими мазями, камфорным спиртом, горчичники, банки, грелки, обогревание лампами накаливания, диатермию, ультравысокочастотную терапию, электрофорез йодистых солей. Для усиления рассасывания экссудата и повышения диуреза внутрь больным животным (коровы, лошади) назначают уксуснокислый калий (25-50г), фуросемид, диуретин – 5-10 г или внутривенно -10%-ный раствор гексаметилентетрамина -100-200мл, внутрь можжевеловые ягоды, диуретин, настойку наперстянки, глауберовую соль. При гнойных и ихорозных плевритах проводится прокол плевральной полости специальным троакаром, или через крупную инъекционную иглу выпускают экссудат (при этом необходимо предупредить попадание воздуха в грудную полость). После чего, не вынимая иглы, в плевральную полость вводят 0,2%-ный раствор этакридина, 5%-ный раствор норсульфазола или раствор с подтитрованным антибиотиком.

При гнойном или гнилостном плеврите высокоценным животным проводят срочную операцию (резекцию ребра), полное удаление гноя и промывание грудной полости растворами антибиотиков или другими антибактериальными препаратами.

Хорошим десенсибилизирующим средством, снижающим воспалительную реакцию, являются салициловые препараты (натрия салицилат, пирамидон), которые вводятся внутрь в первые 3-4 дня болезни.

Для поддержания сердечной деятельности применяют препараты камфоры, строфант, кордиамин.

Профилактика. Профилактика плеврита заключается в предохранение животных от простуды, в недопущении причин приводящих к плевриту, своевременном лечение основных заболеваний приводящих к вторичным плевритам.

Источник