Как отличить воспаление от опухоли

Трудности в смысле разграничения опухоли от воспаления возникают, главным образом, в тех случаях, когда опухоль очень богата клетками и, в силу этого, может быть весьма похожей на гранулему. При толковании таких мест следует (руководствоваться следующими моментами: клеточный состав гранулемы (вообще, воспалительного новообразования) более разнообразный, клетки при этом превращаются в некоторые характерные формы (напр. гигантские клетки Лангганса, Штернберга и др.); гранулемы обнаруживают наклонность к характерному распределению своих клеточных элементов.

Наоборот, клетки опухоли возникают все из одной ткани и поэтому более однородны, они обнаруживают не столько закономерность в смысле взаимного расположения, как известную своеобразность в своем распределении среди стромы, благодаря чему и удается различать отдельные виды опухолей. Далее, гранулема претерпевает известный цикл развития, и в препаратах часто можно установить различные стадии его, чего в отношении опухолей не наблюдается. Кроме того, в сомнительных случаях в гранулемах часто можно обнаружить специфического для них возбудителя. Однако, несмотря на все эти различия, диференциальный диагноз может представлять подчас очень большие трудности, так напр. иногда очень трудно установить, имеем ли мы дело с лимфогранулемой, или с саркомой.

Довольно большие трудности могут возникнуть при разграничении опухоли от гиперплязии железистых органов. В обоих случаях происходит новообразование секреторных отделов органа, которое по своему виду может быть весьма сходным. Здесь приходится руководствоваться преимущественно соображением, в какой мере данная ткань построена типично, т. е. воспроизводит ли она вполне или только частично нормальное строение органа, существуют ли уклонения от обычных соотношений отдельных составных частей ее. Кроме того, известные указания могут иногда давать признаки неправильной функции клеток — избыток или ненормальный характер секрета, дистрофии клеток, отсутствие выводных протоков и т. д.

Что касается регенераций, то тут обстоятельства складываются проще. До тех пор, пока новообразование ткани связано с замещением дефекта, вопрос об опухоли обычно не возникает, и сомнения появляются лишь тогда, когда развитие ткани носит избыточный характер. В этих случаях, также, приходится руководствоваться типичностью строения ее. В связи с регенерациями уместно упомянуть о т. н. атипических разрастаниях эпителия, которые могут наблюдаться при изъязвлениях слизистых оболочек и кожи, а также и при других воспалительных процессах в них, Они имеют характер попытки к регенерации, исходящей из краевой здоровой части ткани, которая не может осуществиться, пока погибшая часть ткани не будет замещено рубцующейся грануляционной. Атипическое разрастание может послужить источником развития опухоли. Однако говорить о таковой можно лишь в тех случаях, когда эпителиальные клетки при своем размножении не ограничиваются границами слизистой и подслизистой (а в коже глубокими слоями ее), но внедряются и в более глубоко лежащие слои (мышечный, rsp. подкожную клетчатку).

Отличить опухоль от пороков развития иногда довольно трудно. Различают два вида последних:

1) т. н. гамартомы, которые представляют собою неправильности во взаимном соотношении тканей и

2) хористомы — отщепления тканей, возникающие во внутриутробном периоде и сохраняющиеся в развитом организме в несвойственных местах или органах.

Если такие ткани лежат в виде хорошо отграниченных островков в органах или тканях, в состав которых они входить не должны (напр. т. н. родимые пятна кожи, соединительнотканные узелки в ткани почки, или же узелки ткани надпочечника в почке — добавочные надпочечники), то природа этих образований больших сомнений не вызывает. Если же аналогичная ткань имеется и в данном органе, то диагноз можег представлять трудности . Так, например, в матке наблюдается так наз. гетеротопня железистого эпителия в толще мышцы (R. Meyer).Такие островки отщепившихся зародышевых клеток могут служить источником развития истинных опухолей.

В таких случаях говорят о так наз. предраковом состоянии ткани.Во многих случаях могут возникать затруднения при решении вопроса, представителем какой ткани является данная опухоль. Дело в том, что наиболее незрелые формы, возникающие из различных тканей, могут казаться весьма сходными, и вид одних только клеток не дает достаточных данных для оценки. При наличии сомнений приходится руководствоваться характером распределения клеток, отмечать, обладают ли они наклонностью располагаться рассеянно (диффузно) или отграничиваться от остальной ткани в виде различных образований; далее, обращать внимание на наличие, характер или отсутствие межклеточного вещества, на способность к выработке секретов и на другие свойства.

Во всех сомнительных случаях целесообразно применять окраску по Van-Gieson’y, чтобы с достаточной ясностью определить волокна соединительной ткани. Кроме того, можно пользоваться специальным методом исследования в виде обработки кисточкой среза, полученного на замораживающем микротоме. При этом клетки, лежащие свободно в ткани, легко выпадают, в то время как клетки, связанные с волокнами, удалены быть не могут и препарат рвется.

Все изложенное указывает, насколько сложным может представляться изучение отдельных случаев опухоли. Поэтому следует, как правило, изучать препарат на всем протяжении и сравнивать между собою различные места его. Во всех случаях приходится, кроме того, учитывать возраст больного, место, откуда вырезана ткань, анамнестические и клинические данные (например картину крови и т. д.). Все же могут быть редкие случаи, когда поставить окончательный диагноз очень затруднительно, подчас почти невозможно, даже для опытного микроскописта.

На ту же тему

Источник

Распад опухоли — это закономерное следствие слишком активного роста ракового узла по периферии или осложнение избыточно высокой реакции распространённого злокачественного процесса на химиотерапию.

Не каждому пациенту доводится столкнуться с тяжелой проблемой распада ракового процесса, но при любой интенсивности клинических проявлений инициируемое распадом злокачественной опухоли состояние непосредственно угрожает жизни и радикально меняет терапевтическую стратегию.

Распад опухоли: что это такое?

Распад — это разрушение злокачественного новообразования, казалось бы, что именно к распаду необходимо стремиться в процессе противоопухолевой терапии. В действительности при химиотерапии происходит уничтожение раковых клеток, только убийство органичное и не массовое, а единичных клеток и небольших клеточных колоний — без гибели большого массива ткани с выбросами в кровь из распадающихся клеток токсичного содержимого.

Под действием химиотерапии клетки рака приходят не к распаду, а к процессу апоптоза — программной смерти. Останки раковых клеток активно утилизируются фагоцитами и уносятся прочь от материнского образования, а на месте погибших возникает нормальная рубцовая ткань, очень часто визуально не определяющаяся.

Регрессия злокачественного новообразования в форме апоптоза происходит медленно, если наблюдать за новообразованием с перерывами в несколько дней, то заметно, как по периферии раковый узел замещается совершенно нормальной тканью и сжимается в размере.

При распаде раковый конгломерат не замещается здоровыми клетками соединительной ткани, мертвые клеточные пласты формируются в очаг некроза, отграничивающийся от остальной раковой опухоли мощным воспалительным валом. Внутри злокачественного новообразования некроз не способен организоваться и заместиться рубцом, он только увеличивается, захватывая новые участки ракового узла, походя разрушая опухолевую сосудистую сеть. Из мертвого очага в кровь поступают продукты клеточного гниения, вызывая интоксикацию.

При некоторых злокачественных болезнях крови или лимфатической ткани на фоне химиотерапии тоже возникает распад, но без формирования зоны некроза, при этом массово погибающие раковые клетки выбрасывают в кровь свое содержимое, которое не успевает утилизироваться фагоцитами, «забивает» почки и заносится в сосуды других органов.

Массированный выброс клеточного субстрата становится причиной тяжелейшей интоксикации, способной привести к смерти.

Причины распада злокачественной опухоли

Инициируют распад ракового образования всего только две причины: сама жизнедеятельность клеток злокачественной опухоли и химиотерапия.

Первая причина спонтанного — самопроизвольного распада характерна для солидных новообразований, то есть рака, сарком, злокачественных опухолей головного мозга и меланомы. Вторая причина распада типична для онкогематологических заболеваний — лейкозов и лимфом, при онкологических процессах встречается чрезвычайно редко.

С течением времени центральная часть злокачественного новообразования любой морфологической принадлежности начинает испытывать трудности с доставкой питательных веществ. Происходит это из-за того, что раковые клетки размножаются быстрее, чем формируется «кормящая» их сосудистая сеть. Голодающие клеточные пласты погибают, что проявляется распадом с образованием зоны некроза, отграниченной от живой опухолевой ткани, с постепенным формированием полости, в которой протекают процессы медленного гниения.

Если некротическая полость находится близко к коже, то может прорваться наружу в виде распадающегося «гнойника» и образованием незаживающей язвы, к примеру, молочной железы. В легком при рентгене внутри ракового узла с распадом будет видна тёмная «дырка» с отдельно расположенным внутри островковым кусочком некротической ткани — секвестром.

Второй вариант распада, типичный для онкогематологических заболеваний, можно констатировать по клиническим симптомам тяжелейшей интоксикации с осложнениями — тумор-лизис-синдрому (СОЛ) и биохимическим анализам крови, где резко повышена концентрация мочевой кислоты, калия и фосфора, но существенно снижен кальций. Конкретная побудительная причина для развития СОЛ — обширное злокачественное поражение с очень высокой чувствительностью к химиотерапии.

При онкологических процессах — раках, саркомах, меланоме реакция на цитостатики преимущественно умеренная и не столь стремительная, поэтому СОЛ принципиально возможен только в исключительных случаях мелкоклеточного, недифференцированного или анаплазированного злокачественного процесса.

Симптомы распада злокачественной опухоли

Клиническим итогом спонтанного распада раковой опухоли становится хроническая интоксикация, нередко сочетающаяся с симптомами генерализованного воспаления вследствие образования гнойного очага. Симптомы разнообразны, но у большинства отмечается прогрессивно нарастающая слабость, повышение температуры от субфебрильной до лихорадки, сердцебиение и даже аритмии, изменение сознания — оглушенность, нарушение аппетита и быстрая потеря веса.

Локальные проявления спонтанного разрушения раковой опухоли определяются её локализацией:

- рак молочной железы, меланома и карцинома кожи, опухоли ротовой полости — гнойная, обильно секретирующая открытая язва с грубыми подрытыми краями, часто источающая гнилостный запах;

- распадающаяся карцинома легкого — при прободении некротической полости в крупный бронх возникает приступообразный кашель с гнойной мокротой, нередко с прожилками крови, иногда случается обильное легочное кровотечение;

- разрушение новообразования органов желудочно-кишечного тракта — развитие локального перитонита при прободении ракового конгломерата в брюшную полость, кровотечение с чёрным стулом и рвотой кофейной гущей;

- распадающаяся карцинома матки — интенсивные боли внизу живота, нарушение мочеиспускания и дефекации при образование гнойных свищей.

Синдром опухолевого лизиса при лейкозах и лимфомах потенциально смертельное состояние, приводящее:

- в первую, очередь к осаждению кристаллов мочевой кислоты в почечных канальцах с выключением функции и острой почечной недостаточностью;

- дополнительно повреждает почки быстрое закисление крови — лактатацидоз;

- снижение уровня кальция и повышение фосфатов инициирует судорожный синдром, дополняемый неврологическими проявлениями вследствие выброса цитокинов;

- повышения калия негативно отражается на сердечной деятельности;

- выброс биологически-активных веществ из клеток приводит к повышению проницаемости мелких кровеносных сосудов, что снижает уровень белков и натрия крови, уменьшает объем циркулирующей плазмы, клинические проявляется падением давления и усугублением поражения почек;

- обширные и глубокие нарушения метаболизма во всех системах органов с исходом в полиорганную недостаточность.

Лечение распада опухоли

Для эффективного лечения распадающегося опухолевого конгломерата необходимо восстановление внутриопухолевого питания посредством быстрого формирования новой сосудистой сети, что совершенно невозможно. Поэтому при спонтанном распаде прибегают к симптоматической терапии, в том числе паллиативным хирургическим — «санитарным» вмешательствам.

Формально при распадающейся опухоли невозможна радикальная операция, зачастую заболевание считается неоперабельным, но химиотерапия и облучение исключаются из программы, потому что способны усугубить некроз. Отчаянное положение пациента и вероятность массированного кровотечения из изъеденного раком крупного сосуда оправдывает выполнение паллиативной операции, основная цель которой — удаление очага хронического воспаления и интоксикации.

Синдром лизиса опухоли лечится многочасовыми капельными вливаниями при усиленном диурезе — выведении мочи, связыванием мочевой кислоты специальными лекарствами. Одновременно поддерживается работа сердечно-сосудистой системы, купируется интоксикация и воспаление. При развитии острой почечной недостаточности проводится гемодиализ.

Синдром лизиса опухоли сложно лечить, но можно предотвратить или хотя бы уменьшить его проявления. Профилактика начинается за несколько дней до курса химиотерапии и продолжается не менее трёх суток после завершения цикла. Кроме специальных препаратов, выводящих мочевую кислоту, назначаются продолжительные капельницы, вводятся недостающие микроэлементы, а избыточные выводятся или связываются другими лекарствами.

Профилактика лизиса опухоли стала стандартом лечения онкогематологических больных, чего нельзя сказать об онкологических пациентах с распадающимися злокачественными процессами, которым очень сложно найти хирурга, готового выполнить паллиативную операцию. Во вмешательстве по санитарным показаниям отказывают из-за сложности выхаживания тяжелого больного после обширного хирургического вмешательства. В нашей клинике никому не отказывают в помощи.

Список литературы

- Cairo M.S., Bishop M. /Tumour lysis syndrome: New therapeutic strategies and classification// Brit. J Haematol// 2004; 127.

- Howard S.C., Jones D.P., Pui C-H. /The Tumor Lysis Syndrome// N Engl J Med.; 2011;364(19).

- Jeha S. /Tumor lysis syndrome// Semin Hematol 2001; 38

- Sarno J./ Prevention and Management of Tumor Lysis Syndrome in Adults With Malignancy// J Adv Pract Oncol.; 2013; 4(2).

- Wossmann W., Schrappe M., Meyer U. et al./ Incidence of tumor lysis syndrome in children with advanced stage Burkitt’s lymphoma/leukemia before and after introduction of prophylactic use of urate oxidase//Ann Hematol, 2003.

Источник

Отеки. Причины отеков. Воспалительный отек.

Воспалительный отек характеризуется тремя основными симптомами: краснотой, жаром, болью (rubor, calor, dolor); клинически его почти всегда нетрудно отличить от невоспалительного отека.

На образование невоспалительного отека или скопление жидкости в подкожной клетчатке влияют следующие факторы.

1. Гидростатическое давление, которое обычно в капиллярах выше, чем в межклеточных пространствах, и поэтому имеет тенденцию выжимать жидкость из сосудов в ткань.

2. Онкотическое давление, величина которого определяется концентрацией белковых молекул, которая в кровеносных сосудах значительно выше, чем в тканях Стенки капилляров, являясь полупроницаемыми мембранами, не пропускают белковых молекул.

Онкотическое давление в сосудах имеет, таким образом, тенденцию притягивать жидкость из тканей и является поэтому самой значительной силой, которая противодействует гидростатическому давлению.

3. Концентрация электролитов, и прежде всего натрия, в высокой степени определяет общее количество жидкости как в сосудах, так ив межклеточной ткани; обмен электролитов между плазмой крови и тканями происходит через полупроницаемые стенки капилляров беспрепятственно. Поэтому повышенная концентрация электролитов ведет к увеличению общего количества жидкости в организме, что обнаруживается в возрастании как циркулирующего объема плазмы, так и массы межклеточной тканевой жидкости. Выделение натрия при этом обусловлено как величиной почечного кровотока, так и в первую очередь альдостероном—минералокортикоидом коры надпочечников.

4. Состояние капиллярной стенки.

5. Состояние лимфатических сосудов, через которые частично совершается отток межтканевой жидкости.

6. Так называемый тканевой фактор.

Отеки часто имеют сложный генез,т. е. обусловлены несколькими факторами. «Старые механические» (гидростатическое давление и т. д.) факторы в значительной степени определяют локализацию отека, в то время как «современные гуморальные» факторы (натрий, альдостерон) поддерживают его. Несмотря на это, в дифференциально-диагностических целях можно подразделять отеки на патогенетической основе.

Патогенетически можно различать следующие отеки.

1. Отеки вследствие повышенного гидростатического давления:

а) при местно обусловленном застое, варикозном расширении вен, тромбофлебите;

б) при гемодинамической сердечной недостаточности;

в) при хроническом наследственном отеке.

2. Отеки вследствие сниженного онкотического давления:

а) при нефрозах;

б) при заболеваниях печени;

в) голодные отеки (алиментарно-дистрофические);

г) кахектические отеки.

3. Отеки вследствие нарушения обмена электролитов:

а) при диффузном геморрагическом нефрите;

б) сердечные отеки при нарушенном выделении хлористого натрия;

в) при передозировках препаратов дезоксикортикостерона.

4. Отеки вследствие повреждения капиллярных стенок:

а) нефритические отеки;

б) аллергические отеки (Квинке);

в) отеки при неврологических заболеваниях.

5. Отеки вследствие нарушенного оттока лимфы:

а) слоновость при филяриозе;

б) при неспецифических лимфангоитах;

в) при аномалиях в расположении лимфатических сосудов.

6. Отеки вследствие тканевого фактора:

а) сердечные отеки;

б) «липедема».

7. Отеки, механизмы возникновения которых еще не выяснены:

а) отеки при микседеме;

б) отеки вследствие гормональных влияний;

в) отеки при высокой температуре;

г) «эссенциальныеч> отеки.

Вместе с тем, исходя из клинической картины, образование отеков можно наблюдать при следующих состояниях:

1) гемодинамическая недостаточность миокарда;

2) цирроз печени;

3) гломерулонефроз;

4) геморрагический нефрит;

5) местное нарушение венозного оттока (тромбофлебит);

6) нарушение оттока лимфы;

7) гормональные нарушения (микседема, гиперсекреция минералокортикоидов);

8) аллергические состояния;

9) длительное голодание и кахектические состояния;

10) различные воспалительные процессы.

Видео техники определения отеков

– Также рекомендуем “Отеки вследствие повышенного гидростатического давления. Отеки вследствие пониженного онкотического давления.”

Оглавление темы “Болезни почек. Отеки и их причины.”:

1. Оценка почечной функции. Проба с фенолсульфофталеином.

2. Клиника уремии. Признаки уремии. Псевдоуремия.

3. Гепато-ренальный синдром. Экстраренальный почечный синдром.

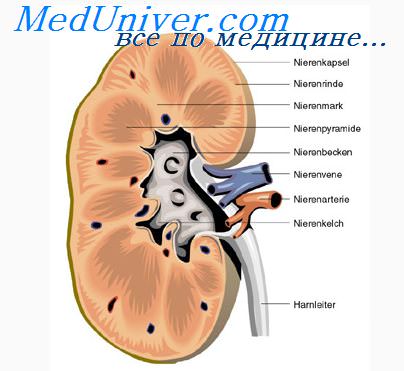

4. Злокачественные опухоли почек. Саркома почек.

5. Нефролитиаз. Почечная колика.

6. Гидронефроз. Пиелонефрит. Признаки гидронефроза и пиелонефрита.

7. Пионефроз. Протеинурия. Признаки и классификация протеинурии.

8. Отеки. Причины отеков. Воспалительный отек.

9. Отеки вследствие повышенного гидростатического давления. Отеки вследствие пониженного онкотического давления.

10. Отеки вследствие нарушения обмена электролитов. Отеки вследствие нарушения капиллярной стенки.

Источник