Как снять воспаление при энтероколите

Просмотров: 31408

Время на чтение: 5 мин.

Острый энтероколит стартует неожиданно, с выраженной клинической картиной

Энтероколит — это обобщенное определение желудочно-кишечных заболеваний, сопровождающихся воспалением слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника. По течению энтероколит может быть хроническим и острым. Обычно его сопровождают следующие симптомы: боль в животе, метеоризм, урчание в животе, нарушение стула, примесь слизи и крови в кале. Лечение заключается в соблюдении диеты и приёме лекарств (гастроэнтеропротекторов, антикиотиков, пробиотиков).

ПРИЧИНЫ ЭНТЕРОКОЛИТА

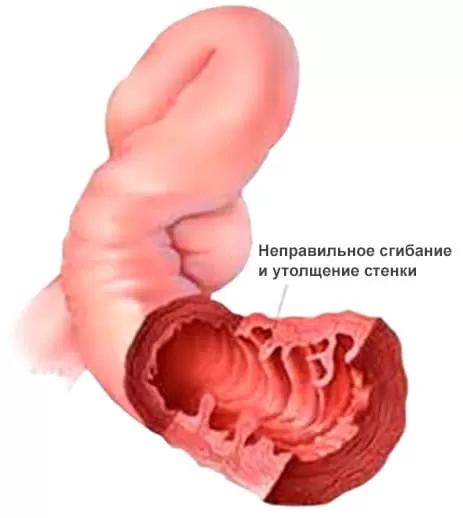

Острый энтероколит не затрагивает глубоких слоев кишечника, а локализуется только в слизистой оболочке. Хронический энтероколит протекает длительно, с периодами обострений и ремиссий, поэтому он со временем захватывает и подслизистый слой кишки. Продолжительный хронический энтероколит ведет к стойким нарушениям функциональных характеристик кишечника, расстройству пищеварения.

Наиболее частые причины воспаления:

- бактерии или вирусы. Энтероколиты у малышей преимущественно вызываются бактериями: из-за несоблюдения гигиены самим ребенком (болезнь грязных рук) или другими детьми (вспышки энтероколита в садах, школах). Подавляющая часть вирусных энтеритов возникает из-за ротавируса;

- дисбаланс в составе кишечной микрофлоре;

- заболевания кишечника: болезнь Крона, дивертикулит, неспецифический язвенный колит;

- пищевая аллергия;

- заражение глистами, амебами, лямблиями;

- регулярная интоксикация (алкоголизм, отравление лекарственными препаратами, тяжелыми металлами);

- нарушение переваривания и усвоения дисахаридов, лактазная недостаточность.

- опухолевые процессы в кишечнике;

- неправильное питание;

- частые запоры;

- операции на кишечнике.

ВИДЫ ЭНТЕРОКОЛИТОВ

По типу клинической картины энтероколит бывает острым и хроническим.

По месторасположению: локализованный или генерализованный.

По происхождению выделяют следующие типы энтероколита:

- бактериальный, спровоцированный кишечной инфекцией (болезнетворными штаммами эшерихий, сальмонеллами, шигеллами, стафилококком и т.п.);

- паразитарный: провоцируется возбудителями амебной дизентерии, гельминтами всех разновидностей, трихомонадами, лямблиями;

- токсический энтероколит: развивается из-за попадания в организм ядов и длительного приёма лекарств (или передозировки);

- механический энтероколит: возникает из-за трещин и разрывов слизистой оболочки кишечника (например, при затяжных запорах);

- алиментарный энтероколит может возникнуть из-за неправильного питания;

- вторичный энтероколит начинается вследствие другого, основного заболевания ЖКТ;

- некротизирующий энтероколит: проявляется воспалением кишечника с последующим отмиранием тканей. Встречается у маловесных (500-1500 гр.) грудничков, рожденных раньше срока.

СИМПТОМЫ ЭНТЕРОКОЛИТА

Острый энтероколит стартует неожиданно, с выраженными симптомами:

- боль в животе;

- газообразование;

- чувство тошноты, может доходить до рвоты;

- белый налет на языке;

- диарея;

- в каловых массах слизь, прожилки крови;

- лихорадка;

- выраженная интоксикация (слабость, тяжесть в голове, ломота по телу);

- повышение температуры при инфекционном энтероколите.

У хронического энтероколита на начальной стадии симптомы чаще всего мало выражены, но с течением времени могут развиться осложнения, опасные для жизни.

При обострении хронического энтероколита наблюдаются:

- боль в животе, как правило в пупочной области. При воспалительном поражении тонкого кишечника боль тупая и слабо выраженная, при воспалении толстого – интенсивная. Усиление болевого синдрома начинается через 1-2 часа после еды, перед дефекацией, при быстром шаге, беге, прыжках;

- запоры или диарея, их чередование;

- повышенное газообразование;

- диспепсия;

- астено-вегетативное расстройство. Встречается у людей, страдающих от энтероколита длительное время, из-за нарушения тканевого обмена. Проявляется слабостью, вялостью, апатией;

- снижение массы тела. Вес тела уменьшается, потому что больной начинает отказываться от еды, боясь появления симптомов.

ДИАГНОСТИКА ЭНТЕРОКОЛИТА

Острый энтероколит выявляют на основании ярких симптомов, данных копрограммы, бактериологического исследования кала.

Диагностика хронического энтероколита включает проведение исследований:

- копрограмма: для определения наличия лейкоцитов, слизи, следов крови в каловых массах;

- колоноскопия: при помощи неё выясняют масштаб поражения слизистой кишечника, разрушения клеток, уточняют наличие эрозий, язв;

- рентгенологическое исследование позволяет диагностировать наличие изменений просвета кишечника, характер складчатой структуры, поражения стенки;

- биохимический анализ крови;

- МРТ или КТ области живота.

Чтобы нормализовать состояние больного при остром энтероколите, назначают:

- диетическое питание;

- промывание желудка (при необходимости);

- при неукротимой рвоте или диарее нужно следить за объемом поступающей жидкости (регидратационная терапия);

- болевой синдром снимают спазмолитиками;

- при энтероколите, спровоцированном инфекцией, в терапию включают антибиотики;

- для устранения дисбиоза необходимы пробиотики, восстанавливающие кишечную флору.

В лечении хронического энтероколита на первом месте стоит устранение причины, которая вызвала его развитие. Для этого гастроэнтерологи советуют:

- соблюдать диету (вне обострения Стол №2);

- отменить лекарства, которые могут нарушить работу кишечника;

- провести антибактериальную или антипаразитарную терапию;

- нормализовать состояние микрофлоры кишечника (про- и пребиотики);

- принимать лекарства, направленные на восстановление моторики ЖКТ (итомед) и ферменты для улучшения переваривания пищи.

И при остром, и при хроническом энтероколите рекомендован приём гастроэнтепротекторов на основе ребамипида. Этот лекарственный препарат восстанавливает слизистую оболочку на всём протяжении желудочно-кишечного тракта и на всех его структурных уровнях. Он улучшает кровообращение в слизистой и стимулирует выработку слизи – основного защитного средства пищеварительной системы.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗ

Профилактика кишечных патологий состоит в избегании факторов, располагающих к их возникновению: безотлагательное лечение инфекций и паразитарных заражений, сбалансированное питание, прием медикаментов только по назначению доктора, правильная тактика лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Вовремя пролеченный острый энтероколит не оставляет последствий для организма. Через 1-1,5 месяца кишечник полностью восстанавливается. Излечение хронической формы энтероколита зависит от того, насколько своевременно выявили заболевание и устранили его первопричину.

Интересное:

Читайте также:

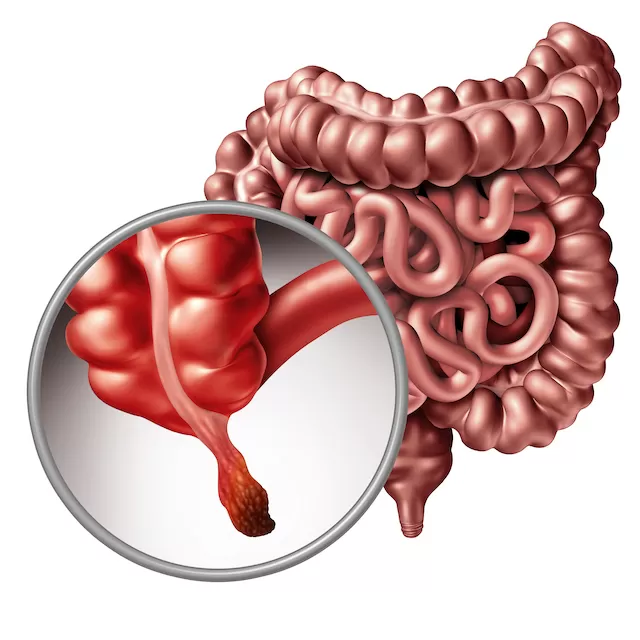

Острый аппендицит

Острый аппендицит — самая распространенная хирургическая патология. Причины его возникновения, симптомы болезни, методы диагностики и лечения. читать целиком »

Болезнь Менетрие

Болезнь Менетрие – это редкая патология желудочно-кишечного тракта, при которой заметно утолщаются слизистая оболочка желудка, и изменяются железы. Данная… читать целиком »

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Что такое синдром раздраженного кишечника, симптомы, диагностика, методы лечения. читать целиком »

Киста селезенки

После травмы живота или заражения паразитами может образоваться киста селезенки. В каком случае показана операция? читать целиком »

Болезнь Уиппла

БолезньУиппла-это заболевание, поражающее кишечник. Характерная особенность заболевания – большее количество симптомов недомогания со стороны практически… читать целиком »

Авитаминоз

Авитаминоз

Отсутствие витаминов или их групп в организме человека приводит к развитию авитаминоза. Все проявления патологии развиваются и накапливаются… читать целиком »

Источник

Хронический энтероколит – это воспалительное заболевание кишечника, которое может развиваться после перенесенной инфекционной энтеропатологии, соматических заболеваний, действия токсинов и других факторов. Основные симптомы – боль в животе, изменение стула, снижение веса и другие признаки нарушенного всасывания питательных веществ. С целью диагностики проводится эндоскопия с биопсией, рентгенологическое обследование, бактериологическое исследование кала. Лечение заключается в коррекции нарушений моторики кишечника и микрофлоры, назначении антибактериальных препаратов и диетотерапии. Прогноз благоприятный.

Общие сведения

Хронический энтероколит – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся воспалительно-дистрофическими изменениями слизистой оболочки тонкого и толстого кишечника с нарушением его пищеварительной, барьерной и транспортной функций. Точная статистика распространенности данной патологии отсутствует, поскольку довольно часто пациенты не обращаются за специализированной помощью. Однако установлено, что среди всех пациентов, госпитализированных в отделения гастроэнтерологии, воспалительные изменения кишечника регистрируются в 85-90% случаев.

До сих пор однозначно не решен вопрос о выделении данного заболевания в отдельную нозологию. Если после проведения бактериологических, рентгенологических, эндоскопических методов диагностики не дифференцируется конкретный тип поражения кишечника (например, язвенный энтероколит), устанавливается диагноз хронического энтероколита. Очень часто при исследовании слизистой оболочки кишечника отсутствуют макроскопические изменения, а при биопсии выявляется лимфоцитарная инфильтрация. В таких случаях применяется термин «лимфоцитарный энтероколит».

Хронический энтероколит

Причины

Основными причинами развития хронического энтероколита являются ранее перенесенные кишечные инфекции, гельминтозы, протозойные инвазии, дисбактериоз, нарушения физиологии слизистой оболочки кишечника при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также аллергические заболевания, действие ионизирующего излучения, различных токсинов, термических и механических факторов, злоупотребление алкоголем.

При длительном воздействии некоторых повреждающих факторов (в основном токсинов, в том числе при алкогольной интоксикации) возможно развитие первично хронического энтероколита без острой фазы. Хроническое воспаление кишечника, формирующееся после острого, обычно связано с неправильным, несвоевременным лечением либо его отсутствием, неполноценным питанием в период реконвалесценции.

Патогенез

При данной патологии наблюдается нарушение равновесия между физиологией иммунной системы и нормальной микрофлорой кишечника, в результате чего изменяется макро- и микроструктура слизистой оболочки, процессы регенерации и метаболизма в ней. Основное значение в патогенезе имеет изменение микробиоценоза кишечника, барьерной, секреторной и моторной функций. Нарушается активность мембранных ферментов, транспортных каналов, обеспечивающих поступление воды, ионов, продуктов расщепления белков, жиров и углеводов.

Дисбактериоз приводит к бродильным и гнилостным процессам, в результате которых образуется большое количество кислот, газа, а также эндогенных токсинов, которые также повреждают слизистую оболочку и нервные окончания. Развивается гиперсекреция слизи. Совокупность этих процессов приводит к поддержанию хронического воспаления кишечника и формированию атрофии его слизистой оболочки. При этом патогенез и тяжесть заболевания зависят в большей степени не от причины, а от степени повреждения энтероцитов.

Симптомы хронического энтероколита

Основные клинические проявления хронического энтероколита – это болевой синдром, нарушение стула и внекишечные симптомы. Боль может иметь различную локализацию: в области пупка, по бокам живота, в нижних отделах; обычно возникает через несколько часов после приема пищи, уменьшается после дефекации и отхождения газов. При вовлечении в воспалительный процесс лимфатических узлов, расположенных по ходу кишечника, боль становится постоянной, усиливается после тепловых процедур и физических нагрузок.

Нарушения стула могут быть различными: диарея, запоры, неустойчивый стул. Непосредственно после приема пищи возможна необильная диарея, каловые массы обычно водянистые, слизистые. Может беспокоить чувство неполного опорожнения кишечника, ложные позывы к дефекации. Диарея возникает после употребления слишком жирной пищи, большого количества молока и продуктов, богатых клетчаткой. Поносы чередуются с запорами, при этом каловые массы становятся фрагментированными. Пациентов беспокоит вздутие живота, урчание, тошнота, отрыжка и снижение аппетита.

Внекишечные проявления хронического энтероколита обусловлены нарушением всасывания питательных веществ. Характерный симптом – снижение веса, выраженность которого характеризует степень нарушения всасывания.

- При первой степени пациенты теряют 5-10 кг массы тела, снижается трудоспособность.

- Вторая степень характеризуется потерей более 10 килограмм, трофическими нарушениями, признаками гиповитаминоза, недостатка калия и кальция.

- При третьей степени на фоне потери более 10 килограмм массы тела наблюдаются выраженные нарушения водно-электролитного баланса, гипопротеинемические отеки и тяжелые нарушения моторики кишечника с преобладанием гипокинезии. Отмечается сухость кожи и слизистых, выпадение волос, раздражительность, нарушение сна, возможны судороги мелких мышц.

Диагностика

Консультация гастроэнтеролога позволяет выявить некоторые характерные признаки данной патологии, анамнестические данные (связь с перенесенными кишечными инфекциями или действие других этиологических факторов). При осмотре пациента определяется бледность и сухость кожи, слизистых оболочек; язык сухой, обложен белым налетом. При пальпации живота может отмечаться болезненность в различных отделах, чередование спазмированных и атоничных участков, урчание. Дополнительно назначаются:

- Анализы крови. Лабораторные исследования не выявляют существенных изменений, в анализе крови возможен незначительный лейкоцитоз, при тяжелом нарушении всасывания определяется гипопротеинемия.

- Эндоскопия ЖКТ. В ходе эзофагогастродуоденоскопии визуализируется начальный отдел тонкого кишечника, при проведении колоноскопии – конечный отдел тонкого и весь толстый кишечник. Обычно слизистая оболочка при макроскопическом исследовании не изменена, возможны признаки дистрофии эпителия, ворсинок, гиперемия, отек и кровоточивость.

- Эндоскопическая биопсия с гистологией. Характерным признаком хронического энтероколита является изменение энтероцитов ворсинок и поверхностного слоя слизистой оболочки. Визуально клетки не отличаются от нормальных, подверженных инволютивным изменениям энтероцитов, но их количество существенно больше, чем в норме, такие клетки могут занимать всю поверхность ворсинок, а не только их дистальные отделы. Также типична диффузная инфильтрация глубоких слоев слизистой оболочки лимфоцитами.

- Бактериологическое исследование кала. С целью определения изменений микрофлоры. Выявляются условно-патогенные микроорганизмы (клебсиелла, протей), а также качественные (появляются лактозонегативные, гемолизирующие энтеропатогенные штаммы) и количественные (уменьшается содержание бифидобактерий, лактобактерий) изменения нормального микробиоценоза. Увеличивается количество сопутствующей флоры: бактероидов, дрожжей.

Дифференциальная диагностика

Клиническая картина хронического энтероколита может быть весьма неспецифична, поэтому обязательно осуществляется дифференциальная диагностика со следующими такими заболеваниями:

- язвенный энтероколит;

- болезнь Крона;

- злокачественные новообразования;

- дивертикулез.

При этом ведущая роль отводится рентгенологическому и эндоскопическому обследованию. Исключаются также соматические заболевания, при которых возможно истощение как вторичный синдром: гормонально-активные опухоли, патология эндокринной системы, функциональные поражения центральной нервной системы с нарушением моторики кишечника и другие болезни желудочно-кишечного тракта.

Лечение хронического энтероколита

Лечение хронического энтероколита проводится в нескольких направлениях: диетотерапия, коррекция нарушений моторики кишечника, нормализация микрофлоры и антибактериальная терапия. Диета подразумевает исключение цельного молока, сырых фруктов и овощей, ограничение простых углеводов, приправ и продуктов, вызывающих повышенное газообразование.

В случае выявления патогенных микроорганизмов назначаются соответствующие антибактериальные препараты: сульфаниламиды, нитрофураны, противогрибковые и другие средства. Также применяются специфические бактериофаги: стафилококковый, протейный, синегнойный и т. д. Назначаются пробиотики (лекарственные средства с содержанием бифидобактерий и лактобактерий) и эубиотики. С целью нормализации процессов переваривания и всасывания используются ферментные препараты (панкреатин). Для стабилизации мембран энтероцитов применяют эссенциальные фосфолипиды.

При выраженной диарее для снижения секреции воды и электролитов, а также замедления пропульсивной способности кишечника назначается лоперамид. В период обострения могут применяться вяжущие, обволакивающие средства, энтеросорбенты. При выраженной гипопротеинемии переливают смеси аминокислот или плазму. При необходимости проводится коррекция водно-электролитных нарушений (внутривенное введение препаратов калия, кальция).

Прогноз и профилактика

Прогноз при хроническом энтероколите благоприятный, при грамотном систематическом лечении достигается хороший эффект. Именно поэтому любой клинический случай тяжелого течения, плохо поддающегося терапии, должен изучаться на предмет наличия более тяжелой патологии.

Первичная профилактика заключается в предупреждении кишечных инфекций, соблюдении правил личной гигиены, изоляции инфекционных больных, своевременном адекватном лечении заболеваний, которые могут стать причиной энтероколита. С целью предупреждения рецидивов все пациенты должны длительно соблюдать диету и строго выполнять все рекомендации врача.

Источник