Классификация воспаления в схемах

Название

воспалений определяется греческим,

реже – латинским наименованием

пораженного органа и окончанием – ит

(лат. itis). Например: бронхит (bronchitis),

спленит (splenitis), гастрит (gastritis). Из этого

правила существуют исключения. Например,

сохранившееся со времен древней медицины

воспаление легких – пневмония. Воспаление

собственной оболочки или капсулы органа

обозначают приставкой пери– (греч.

«около»): перикардит – воспаление

наружной оболочки сердца, перигепатит

– воспаление капсулы печени. При

воспалении соединительно‑тканной

клетчатки, окружающей орган, употребляют

приставку пара– (греч. «вблизи»):

параметрит и др. Для указания на воспаление

внутренней оболочки используют приставку

эндо– (греч. «внутри»): эндокардит,

эндометрит. О локализации воспалительного

процесса в среднем слое полостных

органов говорит приставка мезо‑:

мезоаортит.

Для

полной характеристики воспаления

рекомендуют указывать форму его течения

и вид, например острый катаральный

гастрит и т. д. Патологические и

пролиферативные изменения в органе,

протекающие без экссудативных явлений,

нельзя считать воспалением, и их

обозначают добавлением к греческому

названию органа окончания – оз (нефроз,

лимфаденоз), а разрастание в органе

волокнистой соединительной ткани –

термином фиброз (лат. fibra).

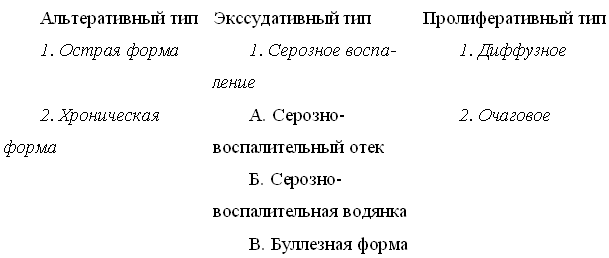

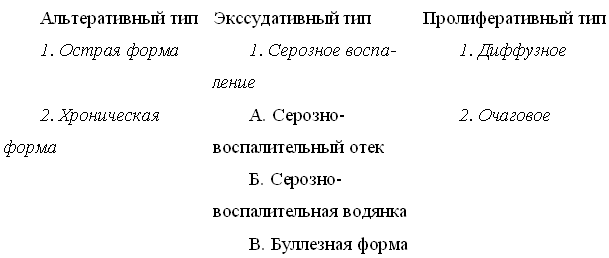

Классификация

воспалений основана на выраженности

одного их трех основных компонентов

воспалительного процесса (альтерации,

экссудации, пролиферации). Поэтому

воспаление делят на три типа: альтеративный,

экссудативный, пролиферативный. В свою

очередь каждый из этих типов подразделяют

на виды и формы в зависимости от их

особенностей. Аьтеративный тип воспаления

подразделяют по течению на острую и

хроническую форму, экссудативный тип

– по виду и локализации экссудата,

пролиферативный тип – по обширности

процесса (диффузная и очаговая форма).

Схема

классификации воспалений

Воспаление

Лекция 9. Экссудативное воспаление

1. Определение, характеристика и классификация

2. Виды и формы воспаления.

Преобладают

сосудистые изменения, выражающиеся в

воспалительной гиперемии и выхождении

из сосудов составных частей крови.

Альтеративные и пролиферативные явления

незначительны.

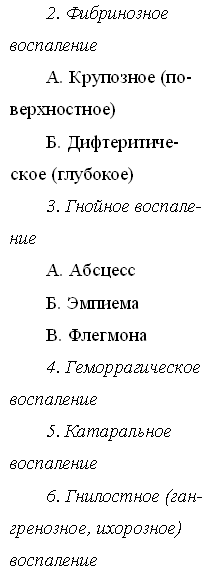

Экссудативный

тип воспаления делится на виды в

зависимости от характера экссудата, а

каждый вид – на различные формы в

зависимости от локализации процесса и

острого и хронического течения.

Серозное

воспаление характеризуется образованием

серозного экссудата, который по своему

составу очень близок к сыворотке крови.

Это водянистая, иногда слегка мутноватая

(опалесцирующая) жидкость, бесцветная,

желтоватая или с красноватым оттенком

от примеси крови.

В

серозном экссудате от 3 до 5 % белка;

на воздухе он свертывается.

В

зависимости от места накопления экссудата

различают три формы серозного воспаления:

серозно‑воспалительный отек,

серозно‑воспалительная водянка и

буллезная форма.

Серозно‑воспалительный отек

Характерно

скопление серозного экссудата в толще

органа, между тканевыми элементами.

Наиболее часто экссудат обнаруживается

в рыхлой соединительной ткани: в подкожной

клетчатке, межмышечной ткани, в строме

разных органов. Причины различны: ожоги,

химические раздражения, инфекции,

травмы.

Макроскопически

отмечают опухание или утолщение

пораженного органа, тестоватую его

консистенцию, гиперемию воспаленного

участка. Поверхность разреза студенистого

вида, с обильным отделением водянистого

экссудата; по ходу сосудов – точечные

кровоизлияния. Под микроскопом между

раздвинутыми клетками и волокнами видны

признаки гиперемии и скопления серозной

слабооксифильной жидкости. Альтеративные

изменения проявляются некрозом клеток,

а пролиферативные – размножением

мелкоклеточных элементов преимущественно

по ходу сосудов.

Серозно‑воспалительный

отек необходимо отличать от обычного

отека, при котором отсутствуют

макроскопически видимые кровоизлияния

и полнокровие, а при микроскопии не

видны альтеративные и пролиферативные

изменения.

Исход

серозно‑воспалительного отека при

быстром устранении причины благоприятный.

Экссудат рассасывается, и изменения

могут бесследно исчезнуть. Но нередко

серозное воспаление является предстадией

более тяжелых форм воспалительного

процесса: гнойного, геморрагического.

При

хроническом течении воспаления

развивается соединительная ткань.

Серозно‑воспалительная

водянка характеризуется скоплением

экссудата в замкнутых полостях

(плевральной, брюшной, перикардиальной).

При вскрытии отмечается скопление в

полости серозного экссудата с нитями

фибрина. Серозные покровы – набухшие,

тусклые, гиперемированы, с кровоизлияниями.

При

трупной транссудации серозные покровы

блестящие, гладкие, без кровоизлияний

и потускнений. В полости обнаруживается

прозрачная жидкость цвета красного

виноградного вина.

Причины

серозно‑воспалительной водянки:

охлаждение, действие инфекционных

возбудителей, воспаление органов,

находящихся в серозной полости.

При

остром течении процесс не оставляет

стойких изменений.

При

хроническом – возможно образование

спаек (синехий) и полное заращение

полости (облитерация).

Буллезная

форма характеризуется скоплением

серозного экссудата под какой‑либо

оболочкой, в результате чего образуется

волдырь. Причины: ожоги, отморожение,

химические раздражения, инфекции (ящур,

оспа), аллергические реакции.

Возникают

более или менее крупные тонкостенные

пузырьки с водянистой жидкостью.

При

асептическом состоянии содержимого

волдырей происходит рассасывание

экссудата, сморщивание пузыря и

заживление. При разрыве волдырей или

проникновении в их полость гноеродных

возбудителей серозно‑воспалительный

процесс может перейти в гнойный, а при

оспе он иногда переходит в геморрагический

(«черная» оспа).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Воспаление (Inflammaiio – вспышка) – эволюционный патологический процесс в организме. Это реакция организма на различные локальные повреждения тканей, проявляющаяся изменениями метаболизма тканей, их функции и периферического кровообращения, а также разрастанием соединительной ткани.

Эти изменения направлены на изоляцию и устранение патогенного агента, а также на восстановление или замену поврежденной ткани.

Воспаление встречается во всех областях медицины, очень часто – в 70-80% случаев различных заболеваний.

Симптомы воспаления

Клинически воспаление характеризуется как местными, так и общими признаками.

Местные клинические признаки очень заметны, если воспаление локализовано на коже или слизистой оболочке. Всего можно выделить пять классических признаков:

- отек (tumor);

- покраснение (rubor);

- жар (calor);

- болезненность (dolor);

- дисфункция (functio laesa).

Жар

Первые четыре признака были описаны Цельсием в первом веке («Rubor and tumour curti calore et dolore»). Пятый был добавлен Галеном во втором веке. Классические воспалительные симптомы сегодня не утратили своей актуальности, хотя их объяснение со временем изменилось.

Конечно, если воспаление локализовано во внутренних органах, наблюдать эти признаки не представляется возможным.

Этиология воспаления

Воспаление вызывается любым экзогенным или эндогенным этиологическим фактором, повреждающим ткани.

К экзогенным причинам воспаления относятся:

- механические факторы, такие как травма;

- физические факторы – тепловые факторы, изменения атмосферного давления и лучевой энергии – ультрафиолетовые и тепловые лучи, ионизирующее излучение;

- химические факторы – кислоты, щелочи, солевые растворы, яды;

- биологические агенты – растения, грибы, вирусы, черви.

Также играет важную роль в развитии воспаления иммунологический конфликт, возникающий при воздействии аллергена на сенсибилизированный организм (аллергическое воспаление).

Часто воздействия одного фактора на организм недостаточно, чтобы вызвать воспаление. Например, Escherichia coli обычно не вызывает колит у людей, но болезнь может развиться в ослабленном организме. В ослабленном организме патогены также могут влиять на сапрофитную флору, например, в полости рта.

Экзогенные этиологические факторы воспаления могут действовать как временно (травма, ионизирующее излучение), так и длительно (инфекция, инородные тела). Их действие часто приводит к эндогенным факторам – инфаркты, некроз, кровотечение, отложение солей. Разделение этиологических факторов на экзогенные и эндогенные во многом условно, так как эндогенные факторы являются результатом экзогенных влияний.

Наиболее характерными чертами воспаления как типичного патологического процесса являются единообразные стандартные реакции на самые разные этиологические факторы. Ведущие участники патогенеза воспаления не меняются, они не зависят от этиологического фактора, вызывающего воспаление, или от локализации воспаления.

Воспалительный патогенез

Согласно концепции А. Чернуха, функциональный элемент тканей и органов представляет собой структурно-функциональный комплекс, состоящий из специализированных клеток (почки, печень и др.), Компонентов соединительной ткани, сети микроциркуляции крови, рецепторов и афферентных и эфферентных нервных путей. Функциональный элемент регулируется нервной системой, эндокринной системой и гуморальными медиаторами (гистамин, ацетилхолин и др.). Воспаление развивается под воздействием на этот функциональный элемент этиологических факторов.

Воспалительный патогенез

Основные процессы воспалительного патогенеза строго не отделены друг от друга, они стратифицируют друг друга и часто протекают одновременно. Таким образом, воспаление, как и другие типичные патологические процессы, представляет собой единый процесс, состоящий из множества тесно связанных между собой процессов.

Классификация воспаления. Теории воспаления

Воспаление классифицируют по следующим признакам.

- Орган или ткани, в которых возникает воспаление. В этой классификации, распространенной в практической медицине, диагноз воспаления обычно выводится из названия органа или ткани, за которым следует суффикс «itis».

Например:

- воспаление паренхимы печени – гепатит;

- воспаление слизистой оболочки желудка – гастрит;

- воспаление мышц – миозит;

- воспаление нерва – неврит.

Однако из этого закона есть исключения. Например, воспаление легочной ткани называется пневмонией (гр. Pneuma – воздух), воспаление подкожной клетчатки – флегмоной (гр. Phlegmone – воспаление), тонзиллит – воспалением – ангиной.

Пневмония

- Клинический курс. В зависимости от клинического течения воспаление различают между острым, подострым и хроническим воспалением.

- Главный участник патогенеза. Учитывая преобладающий процесс (аэрация, экссудация или разрастание), различают три типа воспаления:

- Альтернативное воспаление с повреждением, дистрофией и некрозом;

- Экссудативное воспаление, в очаге которого выражены нарушения кровообращения, экссудация и эмиграция лейкоцитов. В зависимости от типа экссудата это воспаление подразделяется на серозное, блютанговое, фибринозное, геморрагическое, гнойное, серозно-фибринозное, фибринозное гнойное, геморрагическое гнойное воспаление и т. д;

- Распространенное воспаление, характеризующееся усилением воспроизводства и регенерации тканей (хотя также имеют место процессы альтерации и экссудации). Такое воспаление чаще возникает у пациентов с хроническими инфекциями (туберкулез, сифилис). На поздних стадиях заболевания это воспаление может привести к циррозу паренхиматозных органов (печени, почек). Грануляционная ткань может образовывать ограниченные узелки (гранулемы), которые впоследствии не криотизируются.

- Иммунологическая реактивность организма. На течение воспаления влияет иммунологическая реактивность организма. Помимо местных механизмов неспецифической резистентности (фагоцитоз, ферментативные процессы), также активируются общие механизмы (образование антител, увеличение количества лейкоцитов).

Принимая во внимание иммунологическую реактивность организма, различают нормальное, гиперергическое и гипоэргическое воспаление:

- Нормальное воспаление обычно развивается у взрослого человека, организм которого имеет нормальную иммунологическую реактивность. Под этим подразумевается нормальная адекватная реакция организма на воздействие воспалительного этиологического фактора.

- Гиперергическое воспаление характеризуется выраженными альтернативными изменениями и сосудистыми реакциями, а также процессами экссудации. Гиперергическое воспаление возникает у сенсибилизированных взрослых (острый ревматизм, крупозная пневмония и другие заболевания), а также у детей. Обычно возникает аллергическое воспаление, особенно при аллергическом воспалении раннего типа. Первичное изменение в этом случае может быть связано с комплексом антиген-антитело. Антиген дегранализирует тучные клетки и высвобождает биологически активные вещества. Гиперергическое воспаление возникает и при аллергических реакциях позднего типа. В целом проявления аллергического воспаления очень разнообразны. Например, в случае феномена Артуса преобладает альтерация, а в случае отека Квинке – экссудация.

- Гипоэргическое течение воспаления слабое. Это воспаление может развиваться в самых разных организмов, как иммунологически сильных, так и ослабленных. В первом случае при высоких титрах антител и активации неспецифических защитных систем течение воспаления непродолжительное, но во втором случае иммунная система организма неспособна адекватно отреагировать на патогенный агент, и воспаление протекает долго и скрыто.

Теории воспаления

Воспаление объяснили различными теориями (гипотезами):

- Теория Вирхова. Воспаление возникает из-за того, что поврежденные клетки ткани «притягивают» жидкую часть крови и элементы формы. Остальные изменения вторичны.

- Теория Конхейма. Ключ к воспалению – нарушения проницаемости стенок сосудов и кровообращения. Реакция лейкоцитов и клеток соединительной ткани вторична.

- Альтернативные теории. В основе воспаления лежат физико-химические изменения в организме (гипертония, ацидоз и др.) и биохимические изменения – в тканях образуются специфические химические факторы (лейкотаксин, некрозин, пирексин), которые вызывают соответствующие реакции.

- Теория Мечникова. И. Мечников (1845–1916) создал исследование сравнительной патологии воспаления. Используя принцип эволюции, он показал, что воспаление – это универсальная реакция на повреждения, которая возникает как у одноклеточных, так и у высокоразвитых организмов. У одноклеточных организмов реакция на повреждение проявляется фагоцитозом и сочетается с функцией пищеварения. По мере усложнения организмов особые тканевые элементы начинают участвовать в воспалительной реакции и фагоцитозе, а клетки крови появляются в замкнутой системе кровообращения (позвоночные животные, включая человека). И. Мечников открыл закон эмиграции лейкоцитов и закон положительного гемотаксиса.

Современные теории воспаления включают многие элементы этих теорий, но синтезируют их и рассматривают клетки на ультраструктурном уровне.

Общие проявления воспаления

Этот типичный патологический процесс, помимо местных признаков, которые часто различны для воспалений разной локализации, обычно имеет и общие признаки (особенно при остром процессе – лихорадка, лейкоцитоз и так называемое отклонение нейтрофилов влево, снижение соотношения альбумин / глобулин, увеличение ЭГА, в крови появляется реактивный протеин С.

Повышение температуры тела (лихорадка) связано с высвобождением эндогенных пирогенов из лейкоцитов вирусами, эндотоксинами, комплексами антиген-антитело, фагоцитозом и другими факторами, включая их влияние на гипоталамус и лейкоцитоз.

Повышение температуры тела

Увеличение количества лейкоцитов и появление и разрастание переходных форм лейкоцитов в крови происходит из-за высвобождения нейтрофилов из так называемого резерва нейтрофилов в костном мозге (бактерии, их токсины и другие факторы) и стимуляции пролиферации колониеобразующих клеток в костном мозге.

Кроме того, пролиферация лейкоцитов стволовых клеток и преформ лейкоцитов указывает на усиление функции костного мозга, тогда как увеличение лейкоцитов стволовых ядер без пролиферации преформ лейкоцитов обычно указывает на истощение или даже дегенеративные изменения функции костного мозга. В случае острого воспаления лейкоцитоз происходит в основном за счет нейтрофилов, а в случае хронического воспаления – за счет лимфоцитов.

Снижение соотношения альбумин / глобулин

В случае острого воспаления это происходит из-за повышенного переноса альбумина в воспаленную ткань, а в случае хронического воспаления – увеличения количества глобулинов (иммуноглобулинов) в крови.

Повышение скорости оседания эритроцитов (ERR) связано с изменением состава белков крови. Повышение EGA также связано с уменьшением отрицательного заряда белков крови и эритроцитов из-за ацидоза, что приводит к агрегации эритроцитов. Острое воспаление в большей степени характеризуется нейтрофилией и гипер-α2-γ-глобулинемией, тогда как хроническое воспаление характеризуется лимфоцитозом и гипер-α2-глобулинемией.

Скорость оседания эритроцитов

Появление С-реактивного белка в крови

Этот белок не содержится в крови здорового человека. Есть две гипотезы о его образовании:

- С-реактивный белок – это нормальный тканевой белок, который высвобождается в результате повреждения;

- С-реактивный белок образуется только в условиях повреждения.

Антитела при воспалении

Также является общим признаком воспаления образование антител к микроорганизмам и другим антигенам. Например, титры антистрептолизина и антистрептогиалуронидазы у здорового человека не превышают 1: 250, но в условиях стрептококковой инфекции, если иммунологическая реактивность организма достаточно высока, количество антител значительно увеличивается.

У пациентов с активным ревматизмом повышена продукция нейраминовой кислоты, поэтому при диагностике этого заболевания широко используется определение количества нейроновой кислоты или ее основного химического ядра.

Продолжение статьи

- Часть 1. Этиология и патогенез воспаления. Классификация.

- Часть 2. Особенности обмена веществ при воспалении.

- Часть 3. Физико – химические изменения. Роль нервной и эндокринной систем в развитии воспаления.

- Часть 4. Изменения в периферическом кровообращении при воспалении.

- Часть 5. Экссудация. Экссудат и транссудат.

- Часть 6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис.

- Часть 7. Фагоцитоз. Асептическое и острое воспаление.

- Часть 8. Распространение. Последствия. Принципы лечения воспаления.

Поделиться ссылкой:

Источник