Консервативное лечение гнойного воспаления

Лечение при гнойной инфекции. Консервативное лечение гнойной инфекцииЛечение при гнойной инфекции должно быть комплексным и соответствовать стадии развития гнойного воспаления с учетом нормергического, гиперергического или гипоергического его проявления, а также биологических особенностей возбудителя. Независимо от стадии развития гнойно-инфекционного процесса комплекс лечебных мер должен включать: – меры симптоматического воздействия, направленные на улучшение функционального состояния того или иного жизненно важного органа;

В начальных стадиях развития гнойной инфекции (стадии воспалительного отека и клеточковой инфильтрации) целесообразна короткая блокада 0,25%-ным раствором новокаина в сочетании с гидрокортизоном и одним или двумя антибиотиками, например, с натриевой (калиевой) солью бензилпенициллина и стрептомицинсульфатом либо с мономицином или с канамицином, но эффективнее с гентамицином. Раствор вводят вокруг развивающегося инфекционного очага и по возможности под него. На инфицированный очаг накладывают спиртовысыхающие повязки или спиртовые согревающие компрессы, используя 70%-ный этиловый, ихтиоловый, камфорный спирт, и организуют другие тепловые процедуры. На стадии воспалительного отека такое лечение предупреждает перераздражение нервных центров, нормализует воспалительную реакцию, трофику, повышает активность физиологической системы соединительной ткани, способствует фиксации, локализации и подавлению возбудителей. В результате этого начавшийся инфекционный процесс нередко обрывается и наступает выздоровление. На стадии клеточной инфильтрации, как и на стадии абсцеди-рования, целесообразно дополнительно внутримышечно применять антибиотики широкого спектра действия. Особого внимания заслуживают внутривенные введения 0,25%-ного новокаина с соответствующим’антибиотиком или сульфаниламидом. Более эффективны внутриартериальные введения их в магистральную артерию, доставляющую с кровью введенный раствор непосредственно в инфекционный очаг (глубокая антисептика). Некоторые авторы рекомендуют применять при этих стадиях и даже на стадии абсцедирования местную гипотермию. Но это допустимо лишь на стадии воспалительного отека и притом кратковременно в виде наложения резинового пузыря со снегом или толченым льдом на 10—15 мин, 2—3раза; с такими же перерывами либо на такой же срок накладывают охлаждающие повязки. Допустимо орошать зону инфицированного очага хлорэтилом через легкую бинтовую повязку или марлевую салфетку в течение 20—30 с при передвижении струи со скоростью 1—2 см в 1 с. Процедуру повторяют 2—3 раза с интервалом 1—1,5 ч. Местная гипотермия уменьшает боль, предупреждает чрезмерную проницаемость сосудов, снижает отек и внутритканевое давление. Однако при длительном применении она понижает фагоцитарную реакцию, способствует некротизации и активизации возбудителя. Поэтому мы рекомендуем применять ее осторожно и только на стадии отека при фурункулезе и быстропрогрессирующих воспалительных отеках (гиперергическое развитие острогнойного воспаления). Описанный комплекс лечения на стадии клеточной инфильтрации нормализует в инфекционном очаге трофику, активирует физиологическую систему соединительной ткани, фагоцитоз и ферментолиз, обеспечивает формирование клеточного барьера, предупреждает генерализацию, снижает и даже подавляет активность возбудителя. Инфекционный процесс купируется и приобретает благоприятное течение. На стадии абсцедирования целесообразны также короткая новокаиновая блокада, спиртовысыхающие повязки, внутривенные и внутриартериальные введения антибиотиков и сульфаниламидов на 0,25%-ном растворе новокаина, облучение лампами соллюкс, Минина, но недопустимо применять согревающие компрессы, особенно припарки, горячие ванны, парафиновые и озокеритовые аппликации. Использование их допустимо лишь на стадии клеточковой инфильтрации преимущественно при анергической воспалительной реакции. Такие тепловые процедуры, особенно при гиперергическом воспалении, усиливают отек и внутритканевое давление, в результате чего ухудшается кровообращение и лимфоотток, расширяется зона некроза, создаются условия для проникновения гноя и возбудителя в здоровые ткани или анатомические полости. – Также рекомендуем “Оперативное лечение гнойной инфекции. Операция при гнойной инфекции” Оглавление темы “Лечение гнойной инфекции в ветеринарии”: |

Источник

ЛЕКЦИЯ № 14. Принципы лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Общие и местные методы лечения. Консервативное и оперативное лечение

1. Общие принципы терапии при гнойно-воспалительных заболеваниях

В зависимости от стадии заболевания и общего состояния организма в гнойной хирургии выделяют консервативное и хирургическое лечение.

Консервативное лечение проводится при инфильтративной стадии воспалительного процесса до появления флюктуации, при незначительно выраженных общих явлениях, небольших гнойных очагах, отличающихся тенденцией к ограничению. Консервативное лечение в значительной степени представлено общими мероприятиями. Обычно им уделяется незаслуженно мало внимания, поскольку врач забывает, что в воспалительном процессе участвуют три обязательных компонента: микроб-возбудитель, восприимчивый организм со сниженным иммунитетом и среда, в которой они взаимодействуют. Поэтому воздействие, направленное на стимуляцию защитных сил организма, не менее важно, чем борьба с инфекционным агентом. К таким мерам относятся соблюдение постельного режима при выраженных общих явлениях заболевания, иммобилизация конечности, если воспалительный очаг находится на конечностях. Среди общих мер воздействия выделяют организацию правильного питания больного. Этому аспекту не всегда уделяется должное внимание, хотя организация правильного питания способствует более быстрому выздоровлению, уменьшает негативное влияние лекарственных препаратов на организм больного, способствует коррекции многочисленных изменений в его организме. Общие принципы питания в разгаре заболевания, при высокой лихорадке: питание многократное, дробное, малыми порциями, увеличенное количество белка при всех гнойно-воспалительных заболеваниях, поскольку происходит его потеря с экссудатом (выраженность ее можно определить по уровню общего белка сыворотки крови в биохимическом анализе крови), ограничение углеводов (поскольку они способствуют росту и размножению бактерий), жиров (с целью щадящего воздействия на органы желудочно-кишечного тракта). Для уменьшения явлений интоксикации, особенно у длительно лихорадящих больных, при тенденции к хронизации заболевания показано обильное употребление жидкости, особенно компотов, морсов из свежих фруктов, отвара шиповника. С целью стимуляции защитных резервов организма применяют биогенные стимуляторы, например лимонник китайский, жень-шень. Активизация иммунных возможностей проводится с помощью переливания гипериммунной плазмы. Иногда с целью дезинтоксикации производят внутривенные инфузии гемодеза, декстранов (полиглюкина, реополиклюкина), глюкозы с аскорбиновой кислотой, растворы солей. Препарат гемодеза применяют для дезинтоксикации организма, поскольку высокомолекулярные соединения, входящие в его состав, связывают все токсичные вещества и выводят их через почки из организма. Полиглюкин и реополиглюкин относятся к декстранам (полимерам глюкозы). Механизм их действия связан с улучшением реологических свойств крови, уменьшением ее вязкости, нормализацией тока крови, выведением токсических веществ из организма. Для стимуляции иммунитета возможно проведение аутогемотрансфузии. В зависимости от тяжести состояния возможно применение различных симптоматических препаратов, поскольку при тяжелых формах гнойно-воспалительных заболеваний многочисленные изменения затрагивают многие органы и системы органов. Все вышеописанные методы относятся к разновидностям симптоматического и патогенетического лечения.

К этиологическому лечению относится антибиотикотерапия. Перед ее проведением необходимо произвести исследование гнойного отделяемого из очага (посев на питательные среды) для верификации возбудителя, выявления его чувствительности к антибиотикам. При проведении антибиотикотерапии руководствуются наличием аллергических реакций и идиосинкразий на применение антибиотиков в анамнезе; предпочтение отдается внутримышечному или внутривенному введению, возможно местное использование препаратов, например в виде мазей. При отсутствии достаточного эффекта необходима смена антибиотика, при отсутствии данных об этиологии процесса сразу применяют препараты широкого спектра действия (цефалоспорины, тетрациклины, возможно применение пенициллинов) или, исходя из клинической картины, делают предположение о возбудителе. Все это в полной мере справедливо в отношении неспецифической гнойной инфекции. При специфических хирургических заболеваниях проводится специфическое лечение – введение вакцин, сывороток, гамма-глобулинов, при контакте с больным человеком или при наличии загрязненной раны в анамнезе возможно проведение профилактических прививок.

2. Местное лечение

Местная терапия включает в себя консервативные и оперативные методы.

Консервативные методы лечения применяются отдельно в самом начале заболевания до образования гнойника, а также в сочетании с оперативным лечением с целью более быстрого и эффективного лечения. Местное лечение заболевания в стадии инфильтрата включает в себя воздействие на него с помощью физиотерапевтических методик, например УВЧ, воздействие холодом или теплом (компрессами, грелками). Обязательно необходимо местное применение мазей, в состав которых входят антибиотики, сульфаниламидные препараты.

Оперативное лечение является основным методом лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Самостоятельное выздоровление от подобных заболеваний осуществляется после самопроизвольного вскрытия гнойника и опорожнения его от гнойного содержимого. Ускорить процесс выздоровления можно с помощью хирургического вмешательства. При небольших ограниченных абсцессах, панарициях, слабо выраженных общих явлениях можно провести лечение в амбулаторных условиях. Заболевания средней тяжести, гнойники и флегмоны значительных размеров, гнойно-воспалительные заболевания полостей, внутренних органов, фурункулы, расположенные на лице, являются показанием для госпитализации и лечения в условиях стационара. В стационаре имеется специальное отделение для больных с гнойной инфекцией, или же в условиях отделения имеется специальная гнойная операционная и перевязочная. В любом случае следует стремиться к максимально возможной изоляции больных, помещений, материалов, персонала, инструментов гнойной хирургии. Только тщательное соблюдение правил асептики и антисептики поможет предупредить дальнейшее распространение инфекции, обеспечит быстрейшее выздоровление.

В зависимости от размера гнойного очага возможно использование местного или общего обезболивания. Существуют общие правила проведения подобных операций. Разрез необходимо проводить по месту наибольшей флюктуации, обязательно с учетом расположения анатомических образований: фасциально-мышечных футляров, сосудисто-нервных пучков. Разрезы необходимо производить параллельно и отступив от этих образований. При наличии глубоких затеков, не позволяющих произвести очищение очага через первый разрез, необходимо произвести другой разрез, определив его расположение по пальцу, расположенному в области затека. После вскрытия очага производят его очищение от гнойного экссудата, тканевого детрита, исследуют очаг тупо пальцем для обнаружения затеков. Затем его промывают антисептическим веществом, растворами антибиотиков. После окончания операции рану никогда не зашивают наглухо, для наилучшего дренирования необходимо наличие апертуры и контрапертуры, через которые выводятся резиновые дренажи, по которым происходит отток содержимого. Желательно производить разрез по наиболее низко расположенному уровню гнойного очага. Перевязки заключаются в удалении дренажей и замене их новыми, промывании раны раствором антисептика, заполнении раны мазью, содержащей антибиотик, наложении асептической повязки. Возможно использование протеолитических ферментов, гипертонического раствора хлорида натрия – для уменьшения явлений экссудации и улучшения оттока гноя. Иногда подобные перевязки приходится производить многократно до появления в ране грануляций, что свидетельствует о выздоровлении.

3. Разрезы при некоторых гнойных заболеваниях

Карбункулы необходимо рассекать крестообразным разрезом.

При субарареолярном мастите, когда гной располагается вокруг соска, необходимо производить параареолярный разрез, т. е. разрез вокруг соска молочной железы, при наличии гнойника в толще ткани молочной железы производят радиальный разрез параллельно ходу молочных протоков для предупреждения их повреждения. Интрамаммарный: гнойник расположен в клетчатке, расположенной между мышцами грудной стенки и тканью молочной железы. В этом случае разрез производится по переходной складке молочной железы.

При гнойном паротите разрезы производятся параллельно ветви нижней челюсти.

При гнойно-воспалительных заболеваниях кисти разрезы производятся параллельно расположению нервных волокон (необходимо помнить о расположении запретной зоны Канавела, в которой проходят мышечные веточки срединного нерва, и в которой разрезы не производятся) в соответствии с топографическим расположением ладонных пространств. На пальцах производят боковые разрезы с обеих сторон от каждой фаланги пальца.

Источник

Лечение больных с хирургической инфекцией может проводиться амбулаторно. При опасности осложнений, тяжелом общем состоянии больного, неэффективности или невозможности по различным причинам амбулаторного лечения оно проводится на условиях гнойного (септического) хирургического отделения стационарно. При воспалительных заболеваниях области лица обязательна госпитализация больного.

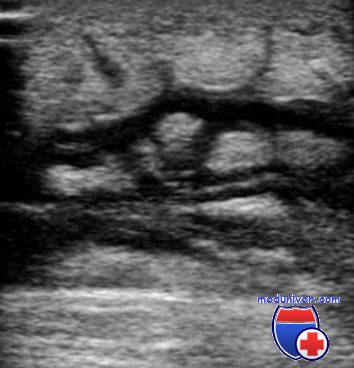

В стадии инфильтрации лечение консервативное. При остром процессе местно показаны влажно-высыхающие повязки с антисептическими растворами (20% раствор димексида, 10% раствор натрия хлорида, 25 % раствор магния сульфата), создание функционального покоя пораженной области (иммобилизация конечности) с целью предотвращения распространения воспаления; при уменьшении гиперемии и отека — сухие и влажные согревающие компрессы (спиртовые растворы, 10 % раствор камфорного масла), физиопроцедуры (УВЧ, электрофорез, ультразвук с лекарственными препаратами).

В стадии нагноения проводят своевременное оперативное лечение — адекватное вскрытие и дренирование гнойной полости. При поверхностных небольших гнойниках возможно лечение в амбулаторно-поликлинических условиях. При распространенных поражениях или осложнениях обязательна госпитализация в гнойно-септическое отделение хирургического стационара. Местное лечение гнойной раны проводят в зависимости от фазы раневого процесса.

В первой фазе (гидратации) применяют влажно-высыхающие повязки для улучшения оттока гноя из очага воспаления и очищения раны от некротических тканей (мази на водорастворимой основе — левосин, левомеколь; 10% раствор натрия хлорида, 25 % раствор магния сульфата, 0,5 % водный раствор хлоргексидина биглюконата, протеолитические ферменты — химопсин, трипсин).

Через несколько дней после очищения послеоперационной раны от гноя и некротических масс для стимуляции грануляций (вторая фаза — дегидратации) используют мазевые повязки на жирной основе для улучшения заживления раны (мази метилурациловая, солкосериловая, актовегиновая). Рана заживает вторичным натяжением (без наложения швов).

Общее лечение состоит в применении антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов под контролем чувствительности микрофлоры, иммуноглобулинов, вакцин, проведении инфузионной терапии с целью дезинтоксикации, поливитаминов. Оно зависит от распространенности местной и общей гнойной инфекции.

Учитывая, что при местном воспалении всегда имеется реакция всего организма, необходимо при лечении воспалительного очага одновременно воздействовать и на организм в целом.

Общее лечение направлено на:

дезинтоксикацию организма,

нормализацию нарушенных физиологических функций сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения, паренхиматозных органов, обмена и т. п., что осуществляется рефлекторно путем воздействия прежде всего на нервную систему.

Местное лечение гнойных хирургических заболеваний основано на общих принципах комплексного лечения (антибиотики, оперативное лечение и др.).

Одновременно оно должно быть индивидуальным и исходить из локализации и характера процесса, степени выраженности его, стадии развития, больших или меньших явлений со стороны всего организма, наличия осложнений (лимфангит, лимфаденит, гангрена и т. д.), возраста больного и характера возбудителя.

Лечение гнойного очага имеет целью:

1) ограничить воспалительный процесс;

2) ограничить некроз;

3) уменьшить всасывание продуктов распада из гнойного очага в кровь, т. е. уменьшить токсемию;

4) усилить отток из раны и тем содействовать быстрейшему освобождению организма от инфекции и токсинов, защитить от тяжелых изменений и функциональных нарушений важнейшие паренхиматозные органы, сосудистую и нервную систему;

5) уменьшить и прекратить боли.

В комплексе лечебных мероприятий это достигается в начальных стадиях применением тепла (согревающий компресс, грелка, горячая ванна). В некоторых случаях в самом начале развития процесса, особенно при сильном напряжении в мягких тканях и при сильных болях, рекомендуется холод (буровская жидкость, холодные примочки, лед и т. д.).

Холод уменьшает и даже приостанавливает развитие воспалительных явлений, особенно сопровождающихся отеком, и безусловно показан в начальных стадиях таких заболеваний, как мастит, в определенных случаях аппендицита и др., однако продолжительное применение холода вредно, так как, уменьшая воспаление, гиперемию, он ведет к анемии тканей, нарушению их питания и некрозу.

Наоборот, тепло противопоказано, если уже образовался гнойник, так как усиление гиперемии в этих случаях увеличивает внутритканевое давление, делает невыносимыми боли и может повести к самопроизвольному прорыву гнойника в наименее выгодном и даже опасном направлении, например, аппендикулярного гнойника в свободную неинфицированную брюшную полость.

Исходя из принципа, определяющего индивидуальный подход к инфекционному очагу, в одних случаях быстрее прибегают к оперативному вмешательству, например, при флегмонах шеи, панариции, гангрене и т. д.; в других случаях гнойный очаг вскрывают лишь через определенный период, после отграничения процесса.

Разрезы показаны во всех случаях, когда уже определяется флюктуация, появляются и нарастают боли, отек и общие явления: повышение температуры, изменения крови, ознобы, желтушная окраска склер и пр. Мы должны спешить с разрезом, если больному угрожает быстрое расплавление ткани, когда появляются лимфангиты, лимфадениты, признаки расстройства кровообращения, тромбофлебиты и т. д.

Общим принципом лечения всех местных гнойных процессов является метод бережного отношения к тканям.

Грубые вмешательства в гнойном, инфильтрированном очаге, как, например, выдавливание гноя, исследование пальцем, вредны и опасны вследствие возможности распространения инфекции.

При вскрытии гнойного очага надо создать свободный отток гноя, вскрыть затеки, сохранив анатомическую целость важнейших органов, крупных сосудов, нервов. Так как большая часть оперативных вмешательств непродолжительна по времени (разрезы), то при выборе метода обезболивания рекомендуется применение хлорэтилового, эфирного оглушения; анестезия новокаином рекомендуется в случаях, когда она может быть сделана на протяжении нервных стволов, например, при панариции.

После операции необходимо обеспечить отток гноя из раны путем всасывания перевязочным материалом или через дренирование, избегать травмирующих перевязок, протирания раны, обследования зондом; применение тампонов и дренажей, за исключением случаев, когда этого требует особое положение раны (спадающиеся края, наличие карманов с задержкой оттока и пр.), должно быть ограничено.

При тампонаде и дренировании вскрытого очага требуется соблюдение определенных правил. Тампон, введенный неправильно, может вызвать тяжелые последствия. Для правильной тампонады требуется материал, обладающий капиллярностью; раны тампонируются всегда рыхло, за исключением случаев применения тампонов для остановки кровотечения. Для усиленной всасываемости марлевого тампона, в чем собственно и заключается его задача, его смачивают стерильной водой, физиологическим раствором, а для более усиленного всасывания — гипертоническим раствором поваренной соли (от 2 до 5%). Если тампон введен неправильно или без достаточных к тому показаний, всасывание отделяемого из раны повязкой прекращается, возникает препятствие для оттока гноя и у больного увеличивается токсемия (повышение температуры, озноб, усиление местного воспалительного процесса и пр.). Тампон необходимо удалять своевременно и правильно. Иногда его приходится удалять уже на другой день после разреза, если к этому появились специальные показания, о которых только что было сказано. Обычно его держат 3—8 дней; при нескольких тампонах можно удалять не сразу все тампоны; при первых перевязках необходимо обрезать края тампона, если они пропитаны кровью или густым гноем и подсохли. Продолжительное пребывание тампона в ране может быть вредным, так как в него прорастают грануляции, которые при удалении тампона повреждаются, что в свою очередь повышает всасывание инфекции из раны в кровь. При пользовании для оттока гноя резиновым дренажем необходимо проверить его материал на разрыв, подобрать правильно диаметр трубки, округлить и срезать края и у нижнего конца сделать боковые отверстия, но не одно против другого, так как это может привести к разрыву дренажа при удалении и к оставлению части его в глубокой ране. Чтобы дренаж не ускользнул в раневую полость, его прикрепляют английской булавкой или ниткой к марле. Введение дренажа должно быть безболезненным, нежным, нетравмирующим. Края раны (как и при введении тампона) должны быть осторожно оттянуты тудыми крючками.

Противопоказанием к введению дренажа является кровотечение и близость крупных кровеносных сосудов, так как дренаж может вызвать пролежень этих сосудов и сильное кровотечение. При перевязках проверяют, действует ли дренаж: если он закупорен гноем, сгустками крови, его удаляют, промывают и стерилизуют. Перевязки делают реже: чем меньше нарушается покой раны, чем меньше повреждаются грануляции, тем скорее происходит регенерация тканей.

Принципиально надо считать асептическую повязку лучшим видом повязок. Применение антисептических средств (хлорацид, мазь Вишневского, риванол и др.) не противопоказано в первом периоде воспалительного процесса после разреза, так как эти средства затрудняют рост и размножение бактерий в ране; но они абсолютно бесполезны, если применяются при невскрытом очаге путем непосредственного смачивания кожных покровов гнойного очага или при гранулирующих ранах.

Во втором периоде воспалительного процесса, т. е. когда мы имеем гранулирующую рану, при отсутствии общих явлений рекомендуется обычная асептическая повязка или повязка с вазелином, рыбьим жиром. В этот период применение гипертонических растворов и антисептических средств не рекомендуется.

При инфицировании раны синезеленой палочкой (появление сине-зеленого гноя) пользуются растворами борной кислоты, присыпкой салолом или салициловым натрием. В процессе лечения надо щадить кожу в окружности раны, чтобы избежать ее раздражения отделяемым из раны. При обильном выделении гноя кожу в окружности раны смазывают концентрированным раствором марганцовокислого калия, жиром, цинковой мазью, пастой Лассара.

Повязка никогда не должна сдавливать тканей, чтобы не затруднить кровообращения, и, когда это возможно, т. е. при ликвидирующемся или слабо выраженном процессе, должна быть заменена наклейкой. Всякое трение повязкой может способствовать внедрению микробов в ткани, в выводные протоки потовых, сальных желез, волосяные мешочки и в лимфатические пути толщи кожи и привести к образованию новых гнойных очагов.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Вам нужно быстро и легко написать вашу работу? Тогда вам сюда…

©2015-2021 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2019-07-14

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Поиск по сайту:

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Источник