Медиаторы воспаления активные формы кислорода

Появление воспалительных процессов в ответ на действие патологического фактора является адекватной реакцией организма. Воспаление – комплексный процесс, который развивается на местном или общем уровне, возникающий в ответ на действие чужеродных агентов. Основная задача развития воспалительной реакции направлена на устранение патологического влияния и восстановление организма. Медиаторы воспаления являются посредниками, принимающими непосредственное участие в этих процессах.

Кратко о принципах воспалительных реакций

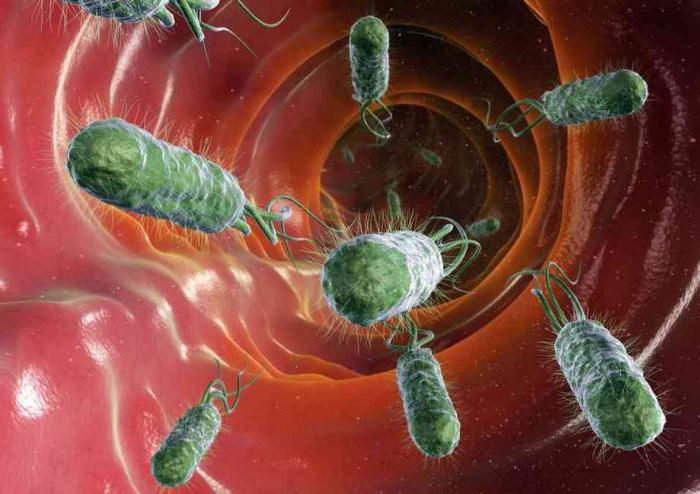

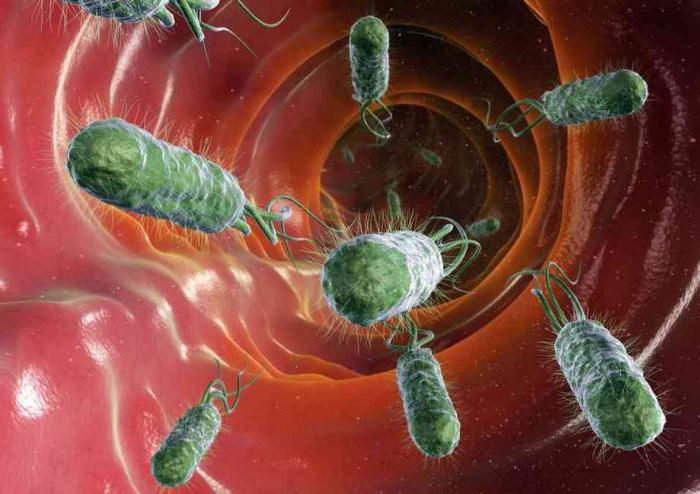

Иммунная система – охранник человеческого здоровья. При появлении необходимости она вступает в бой и уничтожает бактерии, вирусы, грибы. Однако при усиленной активизации работы процесс борьбы с микроорганизмами можно увидеть визуально или прочувствовать появление клинической картины. Именно в подобных случаях развивается воспаление как защитный ответ организма.

Различают острый процесс воспалительной реакции и хроническое ее течение. Первый возникает в результате внезапного действия раздражающего фактора (травма, повреждение, аллергическое влияние, инфекция). Хроническое воспаление имеет затяжной характер и не столь выраженные клинические признаки.

В случае местного ответа иммунной системы в зоне травмы или ранения появляются следующие признаки воспалительной реакции:

- болезненность;

- припухлость, отечность;

- гиперемия кожи;

- нарушение функционального состояния;

- гипертермия (подъем температуры).

Стадии развития воспаления

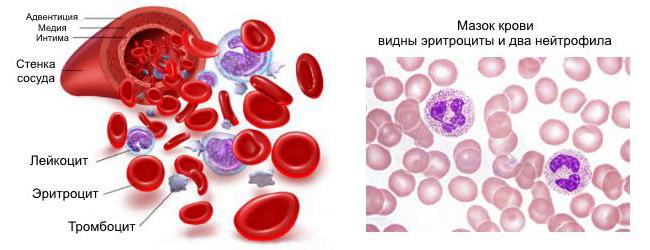

Процесс воспаления основан на одновременном взаимодействии защитных факторов кожи, крови и иммунных клеток. Сразу после контакта с чужеродным агентом организм отвечает местным расширением сосудов в зоне непосредственной травматизации. Происходит увеличение проницаемости их стенок и усиление местной микроциркуляции. Вместе с током крови сюда поступают клетки гуморальной защиты.

Во второй стадии иммунные клетки начинают борьбу с микроорганизмами, оказавшимися в месте повреждения. Начинается процесс, имеющий название фагоцитоз. Клетки-нейтрофилы изменяют свою форму и поглощают патологических агентов. Далее выделяются специальные вещества, направленные на уничтожение бактерий и вирусов.

Параллельно с микроорганизмами нейтрофилы уничтожают и старые мертвые клетки, располагающиеся в зоне воспаления. Таким образом, начинается развитие третьей фазы реакции организма. Очаг воспаления как бы ограждается от всего организма. Иногда в этом месте может ощущаться пульсация. Клеточные медиаторы воспаления начинают продуцироваться тучными клетками, что позволяет очистить травмированную область от токсинов, шлаков и других веществ.

Общие понятия о медиаторах

Медиаторы воспаления – это активные вещества биологического происхождения, выделением которых сопровождаются основные фазы альтерации. Они отвечают за возникновение проявления воспалительных реакций. Например, усиление проницаемости стенок сосудов или местное повышение температуры в зоне травматизации.

Основные медиаторы воспаления выделяются не только при развитии патологического процесса. Их выработка происходит постоянно. Она направлена на регуляцию функций организма на тканевом и клеточном уровнях. В зависимости от направленности действия, модуляторы оказывают эффект:

- аддитивный (добавочный);

- синергетический (потенцирующий);

- антагонический (ослабляющий).

При появлении повреждения или в месте действия микроорганизмов медиаторное звено контролирует процессы взаимодействия воспалительных эффекторов и смену характерных фаз процесса.

Виды медиаторов воспаления

Все воспалительные модуляторы разделяются на две большие группы, в зависимости от их происхождения:

- Гуморальные: кинины, производные комплемента, факторы свертывающей системы крови.

- Клеточные: вазоактивные амины, производные арахидоновой кислоты, цитокины, лимфокины, лизосомальные факторы, активные метаболиты кислорода, нейропептиды.

Гуморальные медиаторы воспаления находятся в организме человека до воздействия патологического фактора, то есть организм имеет запас этих веществ. Их депонирование происходит в клетках в неактивном виде.

Вазоактивные амины, нейропептиды и лизосомальные факторы также являются предсуществующими модуляторами. Остальные вещества, относящие к группе клеточных медиаторов, вырабатываются непосредственно в процессе развития воспалительной реакции.

Производные комплемента

К медиаторам воспаления относятся производные комплимента. Эта группа биологически активных веществ считается самой важной среди гуморальных модуляторов. К производным относятся 22 различных белка, образование которых происходит при активации комплемента (образовании иммунного комплекса или иммуноглобулинов).

- Модуляторы С5а и С3а отвечают за острую фазу воспаления и являются либераторами гистамина, продуцируемого тучными клетками. Их действие направлено на усиление уровня проницаемости клеток сосудов, что осуществляется прямым способом или опосредственно через гистамин.

- Модулятор С5а des Arg повышает проницаемость венул в месте воспалительной реакции и привлекает нейтрофильные клетки.

- С3Ь способствует фагоцитозу.

- Комплекс С5Ь-С9 отвечает за лизис микроорганизмов и патологических клеток.

Эта группа медиаторов продуцируется из плазмы и тканевой жидкости. Благодаря поступлению в патологическую зону, происходят процессы экссудации. При помощи производных комплемента высвобождаются интерлейкин, нейромедиаторы, лейкотриены, простагландины и факторы, активирующие тромбоциты.

Кинины

Эта группа веществ является вазодилататорами. Они образуются в тканевой жидкости и плазме из специфических глобулинов. Основными представителями группы являются брадикинин и каллидин, эффект действия которых проявляется следующим образом:

- участвуют в сокращении мускулатуры гладких групп;

- за счет сокращения сосудистого эндотелия усиливают процессы проницаемости стенки;

- способствуют увеличению артериального и венозного давления;

- расширяют мелкие сосуды;

- вызывают появление боли и зуда;

- способствуют ускорению регенерации и коллагенового синтеза.

Действие брадикинина направлено на открытие доступа плазмы крови к очагу воспаления. Кинины – медиаторы боли воспаления. Они раздражающе действуют на местные рецепторы, вызывая дискомфорт, болезненное ощущение, зуд.

Простагландины

Клеточными медиаторами воспаления являются простагландины. Эта группа веществ относится к производным арахидоновой кислоты. Источниками простагландинов являются макрофаги, тромбоциты, гранулоциты и моноциты.

Простагландины – медиаторы воспаления, проявляющие следующую активность:

- раздражение болевых рецепторов;

- расширение сосудов;

- увеличение экссудативных процессов;

- усиление гипертермии в очаге поражения;

- ускорение передвижение лейкоцитов в патологическую зону;

- увеличение отечности.

Лейкотриены

Биологически активные вещества, относящиеся к вновь образующимся медиаторам. То есть в организме в состоянии покоя иммунной системы их количество недостаточно для немедленного ответа раздражающему фактору.

Лейкотриены провоцируют усиление проницаемости сосудистой стенки и открывают доступ лейкоцитам в зону патологии. Имеют значение в генезе воспалительной боли. Вещества способны синтезироваться во всех кровяных клетках, кроме эритроцитов, а также в адвентиции клеток легких, сосудов и тучных клетках.

В случае развития воспалительного процесса в ответ на бактерии, вирусы или аллергические факторы лейкотриены вызывают спазм бронхов, провоцируя развитие отечности. Эффект схожий с действием гистамина, однако более длительный. Орган-мишень для активных веществ – сердце. Выделяясь в большом количестве, они действуют на сердечную мышцу, замедляют коронарный кровоток и усиливают уровень воспалительной реакции.

Тромбоксаны

Эта группа активных модуляторов образуется в тканях селезенки, мозговых клетках, легких и кровяных клетках тромбоцитах. Оказывают спастическое воздействие на сосуды, усиливают процессы тромбообразования при ишемии сердца, способствуют процессам агрегации и адгезии тромбоцитов.

Биогенные амины

Первичные медиаторы воспаления – гистамин и серотонин. Вещества являются провокаторами первоначальных нарушений микроциркуляции в зоне патологии. Серотонин – нейромедиатор, который вырабатывается в тучных клетках, энтерохромаффинах и тромбоцитах.

Действие серотонина меняется в зависимости от его уровня в организме. В обычных условиях, когда количество медиатора является физиологическим, он усиливает спазмированность сосудов и повышает их тонус. При развитии воспалительных реакций количество резко увеличивается. Серотонин становится вазодилататором, повышая проницаемость сосудистой стенки и расширяя сосуды. Причем его действие в сотню раз эффективнее второго нейромедиатора биогенных аминов.

Гистамин – медиатор воспаления, имеющий разностороннее действие на сосуды и клетки. Действуя на одну группу гистаминчувствительных рецепторов, вещество расширяет артерии и угнетает передвижение лейкоцитов. При воздействии на другую – сужает вены, вызывает повышение внутрикапеллярного давления и, наоборот, стимулирует движение лейкоцитов.

Действуя на нейтрофильные рецепторы, гистамин ограничивает их функциональность, на рецепторы моноцитов – стимулирует последние. Таким образом, нейромедиатор может оказывать воспалительное противовоспалительное действие одновременно.

Сосудорасширяющий эффект гистамина усиливается под влиянием комплекса с ацетилхолином, брадикинином и серотонином.

Лизосомальные ферменты

Медиаторы иммунного воспаления вырабатываются моноцитами и гранулоцитами в месте патологического процесса в ходе стимуляции, эмиграции, фагоцитоза, повреждения и смерти клеток. Протеиназы, которые являются основным компонентом лизосомальных ферментов, обладают действием противомикробной защиты, лизируя чужеродные уничтоженные патологические микроорганизмы.

Кроме того, активные вещества способствуют повышению проницаемости сосудистых стенок, модулируют инфильтрацию лейкоцитов. В зависимости от количества выделенных ферментов, они могут усилить или ослаблять процессы миграции лейкоцитарных клеток.

Воспалительная реакция развивается и держится на протяжении долгого времени за счет того, что лизосомальные ферменты активируют систему комплемента, высвобождают цитокины и лимокины, активируют свертывание и фибринолиз.

Катионные белки

К медиаторам воспаления относятся белки, содержащиеся в нейтрофильных гранулах и имеющие высокую микробицидность. Эти вещества действуют непосредственно на чужеродную клетку, нарушая ее структурную мембрану. Это вызывает гибель патологического агента. Далее происходит процесс уничтожения и расщепления лизосомальными протеиназами.

Катионные белки способствуют высвобождению нейромедиатора гистамина, повышают проницаемость сосудов, ускоряют адгезию и миграцию лейкоцитарных клеток.

Цитокины

Это клеточные медиаторы воспаления, продуцируемые следующими клетками:

- моноцитами;

- макрофагами;

- нейтрофилами;

- лимфоцитами;

- эндотелиальными клетками.

Действуя на нейтрофилы, цитокины повышают уровень проницаемости сосудистой стенки. Также они стимулируют лейкоцитарные клетки к умерщвлению, поглощению и уничтожению чужеродные поселившихся микроорганизмов, усиливают процесс фагоцитоза.

После умерщвления патологических агентов цитокины стимулируют восстановление и пролиферацию новых клеток. Вещества взаимодействуют с представителями из своей группы медиаторов, простагландинами, нейропептидами.

Активные метаболиты кислорода

Группа свободных радикалов, которые вследствие наличия у себя непарных электронов, способны вступать во взаимосвязь с другими молекулами, принимая непосредственное участие в развитии воспалительного процесса. К метаболитам кислорода, которые входят в состав медиаторов, относятся:

- гидроксильный радикал;

- гидроперекисный радикал;

- супероксидный анион-радикал.

Источником этих активных вещества служат внешний слой арахидоновой кислоты, фагоцитозный взрыв при их стимуляции, а также окисление малых молекул.

Метаболиты кислорода повышают способность фагоцитозных клеток к уничтожению чужеродных агентов, вызывают окисление жиров, повреждение аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, что усиливает сосудистую проницаемость. В качестве модуляторов метаболиты способны увеличивать воспалительные явления или оказывать противовоспалительное действие. Большое значение имеют при развитии хронических заболеваний.

Нейропептиды

К этой группе относятся кальцитонин, нейрокинин А и вещество Р. Это наиболее известные модуляторы из нейропептидов. Эффект действия веществ основывается на следующих процессах:

- привлечение нейтрофилов в очаг воспаления;

- повышение проницаемости сосудов;

- помощь при воздействии других групп нейромедиаторов на чувствительные рецепторы;

- усиление чувствительности нейтрофилов к венозному эндотелию;

- участие в формировании болевых ощущений в процессе воспалительной реакции.

Помимо всех перечисленных, к активным медиаторам также относятся ацетилхолин, адреналин и норадреналин. Ацетилхолин принимает участие в процессе формирования артериальной гиперемии, расширяет сосуды в очаге патологии.

Норадреналин и адреналин выступают в роли модуляторов воспаления, угнетая рост уровня сосудистой проницаемости.

Развитие воспалительной реакции не является нарушением со стороны организма. Наоборот, это показатель того, что иммунная система справляется с поставленными задачами.

Источник

Вступление

- Окислительный стресс — это избыточное образование в клетках и тканях активных форм кислорода (АФК), которые не могу быть нейтрализованы антиоксидантами.

- Дисбаланс в работе защитных механизмов может приводить к повреждению молекул ДНК, белков, жиров и увеличить вероятность мутагенеза.

- Активные формы кислорода в норме образуются в ограниченном количестве и являются необходимой частью процессов поддержания клеточного гомеостаза и функций.

- В процессе клеточного дыхания митохондрии продуцируют АФК и органические перекиси.

- При гипоксии в реакциях дыхательной цепи может синтезироваться активная форма азота (АФА), которая в дальнейшем может влиять на синтез других активных соединений.

- Избыточная продукция АФК/АФА, особенно в течение длительного периода, может стать причиной повреждения клеточной структуры и нарушения функции и приводить к соматическим мутациям и предраковым и раковым изменениям; в дальнейшем она может вызывать необратимые изменения в клетках, некроз и апоптотические процессы.

Полифенолы — это натуральные соединения, встречающиеся в растениях, со множеством биологических эффектов. Фенольные соединения и флавоноиды могут взаимодействовать с АФК/АФА и прерывать цепную реакцию до того, как она сильно повредит клетку.

- Различные воспалительные стимулы, такие как избыточная продукция АФК/АФА в окислительном фосфорилировании и некоторые натуральные или искусственные соединения, инициируют противовоспалительный процесс с синтезом и секрецией противовоспалительных цитокинов.

- Критическую роль в воспалительном процессе играют активация ядерного фактора «каппа би»/ активирующего белка-1 (NF-κB/AP-1) и синтез фактора некроза опухолей альфа (TNF-α), они приводят к развитию некоторых хронических заболеваний.

- Фитохимические вещества, такие как полифенолы, могут модулировать воспалительные процессы.

Это исследование описывает биологические эффекты полифенолов и их возможное противовоспалительное действие.

Отношения между окислительным стрессом и воспалением

- Воспаление — это естественный защитный механизм, направленный против патогенов. Оно ассоциировано со множеством патогенетических состояний, таких как микробные и вирусные инфекции, воздействия аллергенов, радиации и токсических химикатов, аутоиммунные и хронические заболевания, алкоголизм, курение и выскокалорийная диета.

- Многие из хронических заболеваний, при которых синтезируются АФК, приводят к окислительному стрессу и окислению белков.

- Более того, окисление белков переходит в выброс молекулярных воспалительных сигналов, например, пероксиредоксина.

- Данные свидетельствуют о том, что окислительный стресс играет патогенную роль в заболеваниях, обусловленных хроническим воспалением.

- Повреждения, вызванные им, такие как окисленные белки, продукты гликозилирования и липидное перокисление приводят к дегенеративным изменениям нейронов при заболеваниях мозга.

- АФК, продуцируемые в мозге, могут модулировать синаптическое и несинаптическое взаимодействие между нейронами, что приводит к воспалению и смерти клеток, а потом и к нейродегенеративным процессам и потере памяти.

- Повреждения, вызванные им, такие как окисленные белки, продукты гликозилирования и липидное перокисление приводят к дегенеративным изменениям нейронов при заболеваниях мозга.

- Трипептидный гютатион (GSH) — это внутриклеточный тиольный антиоксидант; его низкий уровень вызывает повышенный синтез АФК и приводит к дисбалансированному иммунному ответу, воспалению и инфекции.

- Были проведены исследования роли GSH и его окисленной формы, их регуляторых функций и генной экспрессии отдельно от поглощения радикалов.

- GSH участвует в окисительно-восстановительной регуляции иммунитета через смешанные дисульфиды между цистеинами и глутатионами.

- Это явление известно как глутатионилирование, осуществляющее свои функции через сигнальные белки и транскрипционные факторы.

Воспалительные стимулы индуцируют выброс PRDX2 — убиквитинового редокс-активного внутриклеточного фермента.

- После выброса он работает как редокс-зависимый медиатор воспаления и стимулирует синтез и выброс ФНО-α макрофагами.

- Глутатионилирование GSH происходит до или во время выброса PRDX2, что регулирует иммунитет.

- Salzano и др. при использовании протеомных методов масс-спектрометрии выявили PRDX2 среди глютатинированных белков, синтезированных in vitro LPS-стимулированными макрофагами.

- PRDX2 также является частью воспалительного каскада и может индуцировать выброс ФНО-α.

- В классической воспалительной реакции цитокины синтезируются, но PRDX2 не влияет на мРНК или на синтез белка, опосредованный липосазаридом (LPS), хотя впоследствии он и обнаруживается в макрофагах, но в более низком уровне, чем при стимуляции LPS и выработке в окисленной форме.

- В исследовании приходят к заключению, что PRDX2 и тиоредоксин макрофагов могут изменять редокс-статус поверхностных рецепторов клетки и позволять индуцировать воспалительный процесс, что делает их новой терапевтической мишенью.

- Избыточный окислительный стресс вызывает сильное повреждение клеток мозга при диабете.

- Высокая липидная пероксидация, уровень нитритов, малондиальдегида и общий окислительный статус были ниже в полностью антиоксидантных маркерных ферментах мозга крыс с диабетом.

- Также окислительный стресс увеличивает уровень воспалительных цитокинов (напр. ФНО-α) и активирует воспалительные молекулы, например, VCAM-1 и NF-κB, что приводит к дегенерации нейронов и диабетической энцефалопатии.

В Схеме 1 показаны факторы хронического воспаления, связанного с ожирением; воспаление не может рассматриваться как болезнь, а должно рассматриваться как биологический процесс, участвующий в патогенезе многих заболеваний. Совместное лечение значительно снижает концентрацию TBARS и фрагментацию ДНК в легких.

Исследование эффекта экстракта лимонной вербены на аккумуляцию триглицеридов в инсулин-резистеных гипертрофированных 3T3-L1 адипоцитах показало, что полифенолы, входящие в ее состав уменьшают аккумуляцию триглицеридов и генерацию АФК в данных клетках.

Биодоступность полифенолов

- Полифенолы — натуральные вещества, однако существуют и синтетические и полусинтетические формы.

- Они содержатся в фруктах, овощах, хлопьях, а также в красном вине, чае, кофе, шоколаде и в сухих бобах. Наконец, они есть в травах, специях, стеблях и цветах.

- Суточное потребление полифенолов может достигать 1 г и, таким образом, это — наиболее потребляемые фитохимические антиоксиданты.

Полифенолы — это вторичные растительные метаболиты, участвующие в защите организма от ультрафиолетового излучения и патогенов.

- Они характеризуются горьким, вяжущим вкусом и специфическим запахом. В растениях обнаружено более 8000 фенольных веществ.

- Примерами их являются флавоноиды: флавонолы, флавоны, изофлавоны, антоцианиды и др.

- Они могут активировать транскрипционный фактор Nrf2, играющий ключевую роль в защите от окислительного стресса и воспаления.

Факторы окружающей среды также влияют на содержание полифенолов в диете.

- Это почва, количество света и влаги, хозяйственные методики и урожайность растения.

- При созревании плода также изменяется содержание фенольных кислот.

- Биодоступность зависит от пищеварения, абсорбции и метаболизма, а вот количество поступивших полифенолов на нее не влияет.

- Большая часть этих веществ представлена в эфирной форме.

- Они плохо абсорбируются в кишечнике и сначала гидролизуются ферментами или микрофлорой.

- В кровь они поступают в измененной форме.

- Некоторая часть может достигать толстого кишечника и метаболизироваться кишечной микробиотой, давая начало некоторым бактериальным метаболитам.

- Микромолярная часть флавоноидов и монофенолов обнаруживается в фекалиях.

Полифенолы в окислительном стрессе

Антиоксидантные возможности полифенолов

- Антиоксидантная активность полифенолов зависит от структуры их функциональных групп.

- Количество гидроксильных групп влияет на такие процессы, как поглощение радикалов и хелатирование ионов металлов.

- Антиоксидантная активность определяется возможностью полифенолов поглощать широкий диапазон АФК. Антиоксидантные свойства полифенолов заключаются в подавлении формирования АФК. Это осуществляется ингибированием ферментов, поглощением АФК или усилением антиоксидантной защиты.

- Полифенолы могут снижать каталитическую активность ферментов, участвующих в генерации АФК.

- При синтезе АФК увеличивается число свободных ионов металлов благодаря подавлению водородной пероксидазы и генерации активных гидроксильных радикалов.

- Низкие редокс-потенциалы полифенолов могут термодинамически редуцировать высокоокислительные свободные радикалы, так как они могут хелатировать ионы металлов и свободные радикалы.

- Например, у кверцетина есть возможности к хелатированию и стабилизации ионов железа.

Взаимодействие со свободными радикалами

- Полифенолы могут взаимодействовать с неполярными компонентами гидрофобной части плазматической мембраны; эти изменения в мембране влияют на скорость окисления липидов и белков.

- Некоторые флавоноиды гидрофобного слоя защищают структуру и функцию мембраны от окислителей.

- Взаимодействие полифенолов с синтазой оксида азота (NOS) может модулировать продукцию NO.

- Ксантиноксидаза (КО) рассматривается как основной источник свободных радикалов и некоторых флавоноидов, таких как кверцетин. Она подавляет этот процесс. Флавоноиды могут уменьшать активность пероксидазы и ингибировать генерацию свободных радикалов нейтрофилами и активацию этих клеток α1-антитрипсином.

Ингибирование ферментов при окислении

- Было показано, что разные полифенолы модулируют активность ферментов, метаболизирующих арахидоновую кислоту, таких как циклооксигеназа (COX), липоксигеназа (LOX) и NOS.

- Подавление их активности уменьшает продукцию арахидоновой кислоты, простогландинов, лейкотриенов и NO — одних из ключевых медиаторов воспаления. Развитие воспаления при метаболизме арахидоновой кислоты показано в Схеме 2.

Бактериальные эндотоксины и воспалительные цитокины стимулируют макрофаги с последующим увеличением экспрессии iNOS, синтезом NO и окислительным повреждением.

- Полифенолы подавляют LPS-индуцированную экспрессию генов iNOS и ассоциированную с ней активность в макрофагах, что уменьшает окислительное повреждение.

COX и LOX ответственны за продукцию метаболитов и могут усиливать окислительное повреждение тканей.

- Некоторые полифенолы могут подавлять их активность.

- Окислительное повреждение тканей может усиливаться метаболитами, продуцированными при метаболизме КO. При ишемии активность ксантиндегидрогеназы может преобразовываться в активность КO, что приводит к образованию АФК. Окислительное повреждение снижается при снижении активности КО.

Полифенолы в воспалении

Модулирующие функции полифенолов по отношению к клеткам в воспалительном процессе

- При остром хроническом воспалении в животной модели была обнаружена противовоспалительная активность полифенолов (кверцетина, рутина, гесперетина). Таблица 1.

- Рутин эффективен только при хроническом воспалении, особенно при артрите, а флаваноны – при неврогенном воспалении, индуцированном ксиленом.

- Кверцетин может уменьшать отек лапы, вызванный каррагинаном.

- Воспаление, индуцированное LPS может модулироваться даидзеином, глицитином и их гликозидами.

Полифенолы могут влиять на ферментативные и сигнальные системы воспалительного процесса, например,на тирозиновую и серин-теониновую киназы.

- Эти ферменты участвуют в пролиферации Т-клеток, активации В-лимфоцитов и синтезе цитокинов. Специфическим ингибитором тирозиновой киназы является генистеин.

- Он также вовлечен в пролиферацию Т-клеток, которая сопровождается фосфорилированием тирозина в белковых цепях.

- Было также отмечено воздействие полифенолов на секреторную активность клеток.

- Лютеолин, апигенин и кверцетин являются сильными ингибиторами б-глюкуронидазы и лизосом, выделенных нейтрофилами.

- Эти вещества также ингибируют выделение арахидоновой кислоты из мембраны.

Механизм противовоспалительных эффектов полифенолов

- Противовоспалительные эффекты заключаются в поглощении свободных радикалов, регуляции клеточной активности и модулировании активности ферментов, участвующих в метаболизме арахидоновой кислоты и аргинина, а также в модулировании синтеза других провоспалительных молекул.

- Молекулярные противовоспалительные механизмы включают в себя ингибирование провоспалительных ферментов (COX-2, LOX, iNOS), NK-кB, активирующего белка-1 (AP-1), активацию антиоксидантных детоксифирующих ферментов фазы 2 и активацию митоген актиированной белковой киназы, киназы-С и ядерного эритроид 2-связанного фактора.

- Эксперименты с фитохимическими веществами показали возможность модулирования других медиаторов воспаления, например, метаболитов арахидоновой кислоты, различных белков, возбуждающих аминокислот и цитокинов. Центральной в воспалительном процессе может быть также активность некоторых вторичных посредников (cGMP, cAMP, киназ и кальция) и некоторых белков и их компонентов (iNOS), цитокинов, нейропептидов и протеаз.

Роль полифенолов в хронических заболеваниях, обусловленных воспалением

Полифенолы и сердечно-сосудистые заболевания

- Антиоксидантные свойства полифенолов могут играть положительную роль в воспалении и канцерогенезе.

- Благоприятные эффекты наблюдались при включении в диету продуктов с высоким содержанием полифенолов: фруктов, овощей, кофе, красного вина и др. были показаны положительные результаты такой диеты и снижение вероятности ССЗ.

- Механизм действия заключается в работе синтазы оксида азота (eNOS) и ее биодоступности для эндотелия.

- В этом регуляторном механизме оксида азота участвуют полифенолы, сигнальные пути, такие как PI3-киназа/Akt и внитриклеточный Са2+, которые фосфорилируют eNOS, что приводит к продукции NO.

- Флаванолы и флавонолы тоже могут уменьшать возрастные сосудистые повреждения, взаимодействуя с МАРК и снижать количество транскрипционных факторов, что редуцирует НАДФ-оксидазу.

Полифенолы и неврологические заболевания

- Регуляция развития неврологических заболеваний может осуществляться диетой с большим количеством флавоноидов.

- Нейродегенеративные заболевания предупреждаются полифенолами путем модулирования нейрональных и глиальных сигнальных путей.

- Полифенолы снижают количество транскрипционных факторов NF-κB, реагирующих на р58 и индуцирующих iNOS.

- При исследовании нейровоспалительных процессов в ЦНС выявляется возможная связь между сигнальными путями и транскрипционными факторами и продукцией цитокинов.

- Также полифенолы оказывают защиту при нейротоксичности, вызванную конечными продуктами гликолиза (AGEs)

Полифенолы, как альтернативная цель раковой терапии

- При достаточном поступлении полифенолов в организм снижается частота возникновения некоторых форм рака.

- Так, эти соединения защищают от желудочно-кишечных раков, а полифенолы в овощах и фруктах предотвращают рак толстого кишечника.

- Зеленый чай может снижать риск возникновения раков желчных протоков, мочевого пузыря, груди и толстого кишечника.

- Механизмы противоракового действия включают в себя элиминацию карциногенов, модификацию сигналов раковых клеток, стимулирование клеточного цикла и апоптоза и модуляцию активности ферментов. Антиоксидантные свойства полифенолов подавляют формирование и развитие рака, например, взаимодействие с активными интермедиатами и стимулируют карциногенез и мутагенез. Флаванол, галлат эпигаллокатехина, содержащийся в зеленом чае, индуцирует апоптоз и предотвращает рост клеток путем взаимодействия с регуляторными и сигнальными белками клеточного цикла.

Заключение

- Полифенолы обладают многими свойствами, например, антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевными, против старения, кардиопротекторными, противораковыми и противомикробными. Они широко представлены в различных патологических ситуациях.

- Окислительный стресс активирует медиаторы воспаления, задействованные в некоторых хронических заболеваниях. Окислительный стресс и воспаление, вызванные избыточной продукцией АФК, могут играть важную роль в развитии заболеваний, включая хронические, ассоциированные с воспалением. Употребление продуктов, содержащих полифенолы, может положительно влиять предотвращение и лечение подобных заболеваний. Однако исследований данной проблемы все еще мало.

- Более полное понимание механизмов действия полифенолов может помочь точнее определять клинические случаи, при которых потребление полифенолов может быть полезно. Эти исследования также помогут создать новые средства с противовоспалительным эффектом.

Источник:

- Tarique Hussain, Bie Tan, Yulong Yin, Francois Blachier, Myrlene C. B. Tossou, and Najma Rahu, “Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us?,” Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2016, Article ID 7432797, 9 pages, 2016. doi:10.1155/2016/7432797

Источник