Местное лечение гнойных ран в фазе воспаления

Лечение гнойных ран состоит из местного и общего лечения. Характер лечения, кроме того, определяется фазой раневого процесса.

Местное лечение

Задачи лечения в фазе воспаления

В первой фазе раневого процесса (фаза воспаления) перед хирургом стоят следующие основные задачи:

• борьба с микроорганизмами в ране;

• обеспечение адекватного дренирования экссудата;

• содействие скорейшему очищению раны от некротических тканей;

• снижение проявлений воспалительной реакции.

При местном лечении гнойной раны используют методы механической, физической, химической, биологической и смешанной антисептики.

При нагноении послеоперационной раны обычно бывает достаточно снять швы и широко развести её края. При выраженном воспалении и обширном некрозе в гнойной ране необходимо выполнение вторичной хирургической обработки (ВХО) раны.

Вторичная хирургическая обработка раны

Показанием к ВХО раны является наличие гнойной раны при отсутствии адекватного оттока из неё (задержка гноя) или образовании обширных зон некроза и гнойных затёков. Противопоказанием служит только крайне тяжёлое состояние больного, при этом ограничиваются вскрытием и дренированием гнойного очага.

Задачи, стоящие перед хирургом, выполняющим ВХО раны:

• вскрытие гнойного очага и затёков;

• иссечение нежизнеспособных тканей;

• осуществление адекватного дренирования раны.

Перед началом ВХО следует определить видимые границы воспаления, локализацию гнойного расплавления, наиболее короткий доступ к нему с учётом расположения раны, а также возможные пути распространения инфекции (по ходу сосудисто-нервных пучков, мышечно-фасциальных влагалищ). Кроме пальпаторного исследования, применяют различные виды инструментальной диагностики: ультразвуковой, термографический, рентгеновский (при остеомиелите) методы, КТ.

Как и первичная хирургическая обработка, ВХО является самостоятельным оперативным вмешательством. Её выполняют в операционной бригадой хирургов с использованием обезболивания. Только адекватная анестезия позволяет решить все задачи ВХО. После вскрытия гнойного очага проводят тщательную инструментальную и пальцевую ревизию по ходу самой раны и возможного нахождения затёков, которые в последующем также вскрывают через основную рану или контрапертуру и дренируют. Выполнив ревизию и определив объём некроза, производят эвакуацию гноя и иссечение нежизнеспособных тканей (некрэктомия). При этом нельзя забывать, что вблизи или в самой ране могут находиться крупные сосуды и нервы, которые необходимо сохранить. Перед окончанием операции полость раны обильно промывают антисептическими растворами (пероксид водорода, борная кислота и др.), рыхло тампонируют марлевыми тампонами с антисептиками и дренируют. Наиболее выгодным способом лечения при обширных гнойных ранах является проточно-промывное дренирование. В случае локализации повреждения на конечности необходима иммобилизация. Чаще используют гипсовую лонгету.

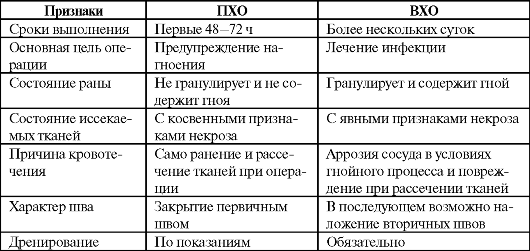

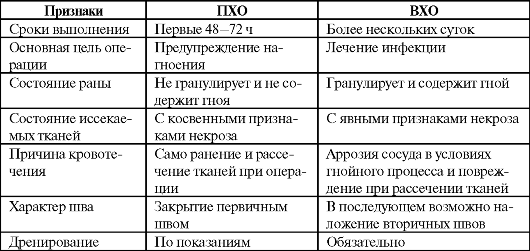

В табл. 4-2 представлены основные отличия ПХО и ВХО раны.

Лечение гнойной раны после операции

После выполнения ВХО или простого раскрытия (вскрытия) раны на каждой перевязке врач осматривает рану и оценивает её состояние, отмечая динамику процесса. Края обрабатывают спиртом и йодсодержащим раствором. Полость раны очищают марлевым шариком или салфеткой от гноя и свободно лежащих секвестров, острым путём иссекают некротические ткани. Затем следует промывание антисептиками (3% раствор перекиси водорода, 3% раствор борной кислоты, нитрофурал и др.), дренирование (по показаниям) и рыхлое тампонирование с использованием различных антисептических средств.

Таблица 4-2. Отличия первичной и вторичной хирургической обработки раны

Основные мероприятия по лечению гнойной раны в фазе воспаления связаны с необходимостью осуществления оттока экссудата и борьбы с инфекцией. Поэтому применяют гигроскопические повязки, возможно использование гипертонического раствора (10% раствор хлорида натрия). Основными антисептическими средствами являются 3% раствор борной кислоты, 0,02% водный раствор хлоргексидина, 1% раствор гидроксиметилхиноксилиндиоксида, нитрофурал (раствор 1:5000).

В первой фазе заживления, когда имеется обильная экссудация, нельзя применять мазевые препараты, так как они создают препятствие оттоку отделяемого, в котором находится большое количество бактерий, продуктов протеолиза, некротических тканей. Лишь на 2-3-и сутки возможно применение водорастворимых мазей на полиэтиленоксидной основе. В их состав введены различные антимикробные препараты: хлорамфеникол, гидроксиметилхиноксилиндиоксид, метронидазол + хлорамфеникол, нитрофурал, диэтиламинопентилнитрофурил винилхинолин карбоксамид, мафенид (10% мазь мафенида). Кроме того, в состав мазей входят такие препараты, как тримекаин, с целью обезболивающего эффекта и метилурацил, обладающий анаболической и антикатаболической активностью, с целью стимуляции процессов клеточной регенерации.

Определённое значение в лечении гнойных ран имеет «химическая некрэктомия» с помощью протеолитических ферментов, оказывающих некролитическое и противовоспалительное действия. Для этого используют трипсин, химотрипсин. Препараты засыпают в рану в сухом виде или вводят в растворе антисептиков. Для активного удаления гнойного экссудата непосредственно в рану укладывают сорбенты, наиболее распространённым из них является лигнин гидролизный.

С целью повышения эффективности ВХО и дальнейшего лечения гнойных ран в современных условиях применяют разнообразные физические методы воздействия. Широко используют ультразвуковую кавитацию ран, вакуумную обработку гнойной полости, обработку пульсирующей струёй, различные способы применения лазера. Все эти методы преследуют цель ускорения очищения от некротических тканей и губительного воздействия на микробные клетки.

Лечение в фазе регенерации

В фазе регенерации, когда рана очистилась от нежизнеспособных тканей и стихло воспаление, приступают к следующему этапу лечения, основными задачами которого являются стимуляция репаративных процессов и подавление инфекции.

Во второй фазе заживления процесс образования грануляционной ткани играет ведущую роль. В этом периоде при отсутствии осложнений экссудация резко сокращается и необходимость в гигроскопичной повязке, применении гипертонических растворов и дренировании отпадает. Грануляции очень нежные и ранимые, поэтому становится необходимым применение препаратов на мазевой основе, препятствующей механической травматизации. Наиболее эффективны мази, содержащие стимулирующие вещества (5% и 10% метилурациловая мазь). Однако, несмотря на то, что грануляционная ткань выполняет и защитную функцию, полностью исключить возможность повторного развития инфекционного процесса нельзя. Поэтому во время перевязок раны продолжают промывать растворами антисептиков, используют мази, эмульсии и линименты, включающие антибиотики (хлорамфениколовая, тетрациклиновая, гентамициновая мази и др.). Широкое применение находят многокомпонентные мази, содержащие противовоспалительные, антисептические, стимулирующие регенерацию и улучшающие региональное кровообращение вещества (гидрокортизон + окситетрациклин, бальзамический линимент по А.В. Вишневскому).

Для ускорения заживления ран используют методику наложения вторичных швов (ранних и поздних), а также стягивание краёв раны лейкопластырем.

Лечение ран в фазе образования и реорганизации рубца

В третьей фазе заживления основными задачами становятся ускорение эпителизации раны и защита её от излишней травматизации. С этой целью используют повязки с индифферентными и стимулирующими мазями, а также физиотерапевтические процедуры.

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры занимает значительное место в лечении гнойных ран. В первой фазе для купирования острых явлений воспаления, уменьшения отёка, болевого синдрома, ускорения отторжения некротизированных тканей используют электрическое поле УВЧ и УФО в эритемной дозе, которое также стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов и оказывает антимикробное действие. Для местного введения антибиотиков, ферментов, противовоспалительных и обезболивающих препаратов используют электро- и фонофорез. Следует помнить, что при недостаточном оттоке гнойного содержимого физиотерапевтические процедуры приводят к усугублению гнойно-воспалительного процесса.

Во второй и третьей фазах раневого процесса с целью активизации репаративных процессов и эпителизации применяют УФО и лазерное облучение расфокусированным лучом. Сосудорасширяющим и стимулирующим действиями обладает магнитное поле: при воздействии пульсирующим магнитным полем уменьшается размер рубца.

В течение всего периода раневого процесса возможно применение гипербарической оксигенации, улучшающей насыщение тканей кислородом.

Лечение в абактериальной среде

При обширных раневых дефектах и ожогах с успехом применяют лечение в управляемой абактериальной среде. Существуют изоляторы общего и местного типов, изоляция всего пациента необходима при лечении больных с пониженной устойчивостью к инфекции: после онкологических операций, сопровождающихся массивной химиотерапией или лучевым лечением; при трансплантации органов, сопряжённой с постоянным приёмом иммунодепрессантов, сдерживающих реакцию отторжения; различных заболеваниях крови, вызывающих нарушение и угнетение лимфопоэза.

Лечение в абактериальной среде проводят без наложения повязки, что способствует высушиванию раны, которое неблагоприятно воздействует на микроорганизмы. В изоляторе поддерживают следующие параметры: температура 26-32°С, избыточное давление 10-15 мм рт. ст, относительная влажность 50-65%. Параметры могут изменяться в зависимости от характера течения раневого процесса.

Лечение специальными повязками

В современной практике местного лечения как чистых, так и гнойных ран всё чаще применяют методику с использованием готовых повязок отечественного и зарубежного производства, содержащих многокомпонентные наполнители. В состав повязок для применения в I фазе входят препараты, способные поглощать раневой экссудат, адсорбировать бактериальные клетки и токсины, способствовать лизису некротических масс. В повязках для II и III фаз содержатся наполнители, обеспечивающие защиту грануляций и «молодого» рубца, стимуляцию репаративных процессов. Данную методику применяют и для временного закрытия обширных раневых поверхностей с целью сокращения потерь белка, электролитов, жидкости. Наиболее распространёнными повязками в настоящее время являются Васкопран, Альгипор, Сорбалгон, Суспурдерм, Гидроколл и др.

Общее лечение

Общее лечение раневой инфекции имеет несколько направлений:

• антибактериальная терапия;

• дезинтоксикация;

• иммунокорригирующая терапия;

• противовоспалительная терапия;

• симптоматическая терапия.

Антибактериальная терапия

Антибактериальная терапия является одним из компонентов комплексной терапии гнойных заболеваний и, в частности, гнойных ран. Применяют её в основном в I, а также во II и III фазах раневого процесса.

При отсутствии у больного признаков интоксикации, небольших размерах раны, сохранении целостности костных структур, магистральных сосудов и отсутствии сопутствующих заболеваний обычно достаточно только местного лечения. В иной ситуации антибактериальную терапию следует начать как можно раньше.

Одним из основных принципов терапии является применение препарата, к которому чувствительна микрофлора раны. Но с момента забора материала до получения результатов исследования порой проходят не одни сутки. Тогда желательно введение антибиотика, к которому обычно наиболее чувствительна предполагаемая инфекция. В таком случае может помочь определение характерных особенностей гноя, присущих какому-либо микроорганизму.

Стафилококки чаще всего образуют густой гной желтоватого оттенка, стрептококки – жидкий гной жёлто-зелёного цвета или типа сукровицы, кишечная палочка – гной коричневого цвета с характерным запахом, синегнойная палочка даёт соответствующее окрашивание повязок и сладковатый запах (сходными признаками обладает гной, образованный протеем, но обычно не имеет зелёного цвета). Нельзя забывать, что в гнойной ране чаще встречается смешанная инфекция, поэтому предпочтительнее на начальных этапах назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия. После определения чувствительности можно сменить антибиотик.

В антибактериальную терапию входят также строго направленные против определённых бактерий или их групп препараты. Находят своё применение различные бактериофаги – стрептококковый, стафилококковый, протейный, синегнойный, колифаг, а также комплексные фаги, например пиофаг, состоящий из нескольких видов бактериофагов. С целью пассивной иммунизации вводят антистафилококковый γ-глобулин, различные виды плазм [гипериммунную антистафилококковую, антиэширихиозную, антисинегнойную и антилипополисахаридную (против грамотрицательных микроорганизмов].

Дезинтоксикация

Большой объём некроза и развивающаяся инфекция обусловливают насыщение организма токсинами. У больного с гнойной раной в I фазе раневого процесса проявляются все признаки интоксикации (озноб, лихорадка, потливость, слабость, головная боль, отсутствие аппетита), на- растают воспалительные изменения в анализах крови и мочи. Всё это служит показанием к проведению дезинтоксикационной терапии, которая включает следующие методы (по нарастанию их сложности и эффективности):

• инфузия солевых растворов;

• метод форсированного диуреза;

• применение дезинтоксикационных кровезамещающих растворов;

• экстракорпоральные способы детоксикации.

Выбор способа зависит прежде всего от выраженности интоксикации и тяжести состояния пациента.

В фазе регенерации и образования рубца необходимости в проведении дезинтоксикационной терапии обычно нет.

Иммунокорригирующая терапия

При возникновении в ране гнойного процесса, развитии интоксикации часто возникает снижение сопротивляемости организма с падением уровня выработки антител, фагоцитарной активности, дефицитом субпопуляций лимфоидных клеток и замедлением их дифференцировки. К этому приводит и длительное применение мощных антибактериальных препаратов. Данные изменения способствуют дальнейшему развитию инфекции, увеличению зоны вторичного некроза и прогрессирующему ухудшению состояния больного.

С целью коррекции этого временного дефицита применяют иммуномодуляторы. Наиболее широко используют интерфероны, левамизол, препараты вилочковой железы. Тем не менее, при длительном введении и больших дозах эти препараты подавляют выработку собственных иммунных клеток. В последнее время всё большее внимание уделяют созданным методом генной инженерии цитокинам, в частности интерлейкинам, имеющим широкие показания к применению при иммунодефицитных состояниях. Созданы и используются в лечении человеческие рекомбинантные интерлейкин-1 и интерлейкин-2.

Активную иммунизацию анатоксинами и вакцинами используют с профилактической целью, дабы подготовить больного к борьбе с инфекцией собственными силами. Обычно применяют стафилококковый анатоксин, поливалентную синегнойную вакцину и др.

Противовоспалительная терапия

Противовоспалительная терапия не является ведущим способом лечения ран, применяется достаточно редко и сводится к введению глюкокортикоидов и нестероидных противовоспалительных средств. Кроме обезболивающего действия, эти препараты способствуют уменьшению проявления воспаления, снижению отёка, повышению перфузии и оксигенации окружающих рану тканей, улучшению их метаболизма. Это приводит к ускорению образования линии демаркации и скорейшему очищению от некроза.

Симптоматическая терапия

В фазе воспаления за счёт отёка тканей развивается болевой синдром. Поэтому при необходимости вводят анальгетики (обычно ненаркотические). При лихорадке применяют жаропонижающие средства. При значимой кровопотере проводят переливание компонентов крови и кровезамещающих растворов.

При обширных раневых дефектах с потерей через их поверхность жидкости, белков и электролитов в инфузионную замещающую терапию включают белковые гидролизаты, нативную плазму, смеси аминокислот и полиионные растворы. В общеукрепляющую терапию входят витамины различных групп (С, В, Е, А) и стимуляторы регенерации (метилурацил, оротовая кислота, анаболические гормоны). У больных с выраженными нарушениями деятельности различных органов и систем вследствие травмы или осложнений гнойной раны необходима их коррекция.

Одновременно проводят лечение сопутствующих заболеваний, ухудшающих общее состояние больного и заживление раны (коррекция сахарного диабета, нормализация кровообращения и т.д.).

Соседние файлы в папке Общая хирургия. Петров

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Рана должна быть чистой

В гнойной ране могут присутствовать струпы, некрозы, корочки, фибрин (это желтая плотная ткань на ране), то такую рану необходимо очистить. Очищения можно добиться применением гидрогелей Neofix FibroGel AG, IntraSite Gel и IntraSite Conformable. Главное назначение этих гелей заключается в увлажнении некрозов и корочек, разрыхлении их, что способствует более легкому удалению некрозов при последующих перевязках. Гидрогели наносятся непосредственно на рану в достаточном количестве чтобы рана была полностью покрыта гидрогелем, слой гидрогеля при этом должен быть не менее 5 мм. Далее рану необходимо закрыть пленочной повязкой, например OpSite Flexigrid, или одной из послеоперационных повязок OpSite Post-Op, PRIMAPORE, NEOFIX Post. Поверх гелей можно использовать абсорбирующие повязки Allevyn Adhesive или Allevyn Sacrum, которые предпочтительнее и удобнее использовать при лечении пролежней, так как эти повязки имеют липкий край и мягкую губчатую подушечку. По истечении максимум трех дней необходимо провести перевязку, удалить гидрогель с поверхности раны, и вместе с ним размягченные некрозы и корочки. В случае если в ране остались участки некрозов, ступы, то необходимо гидрогель использовать не однократно до полного очищения раны. Преимуществом применения для этих целей антимикробного гидрогеля Neofix FibroGel AG заключается в том, что этот гидрогель содержит в своем составе серебро. Этот антимикробный компонент борется с любыми возбудителями инфекции в ране. В результате применения гидрогелей рана очищается. Перевязки необходимо проводить не реже одного раза в 1-3 суток, и лучше под наблюдением лечащего врача.

Необходимо подавить инфекцию

Для борьбы с инфекцией в ране лучше всего использовать повязки ACTICOAT и ACTICOAT7. Это сетчатые абсорбирующие повязки, которые осуществляют беспрепятственный отток экссудата из раны и борются с инфекцией. Данные повязки содержат серебро. Антибактериальная активность серебра известна уже в течение многих лет и его эффективность не вызывает сомнений. На активность серебра не влияет присутствие крови и гноя в ране. Все возбудители раневой инфекции, в том числе бактерии устойчивые к антибиотикам, не обладают устойчивостью к серебру. Серебро обладает универсальным широким спектром действия, в том числе против смешанной микрофлоры, содержащей различные бактерии, грибы, дрожжи. Применение повязок с серебром ведет к быстрому подавлению воспалительной реакции в ране, и вместе с этим уменьшается количество отделяемого экссудата.

Важно, что серебро в повязках ACTICOAT и ACTICOAT7 начинает высвобождаться сразу же как только повязку наложили на рану, и быстро, в течении первых 30 минут, в ране достигается необходимая концентрация серебра для борьбы с инфекцией, и эта концентрация серебра поддерживается на постоянном уровне в течении длительного времени – до 3 дней при применении повязок ACTICOAT и до 7 дней при применении повязок ACTICOAT7, обеспечивая тем самым длительную антибактериальную активность повязок, поэтому повязка ACTICOAT может быть на ране до 3 дней, а повязка ACTICOAT7 до 7 дней, при этом внешние абсорбирующие повязки (марлевые или губчатые Allevyn) необходимо менять ежедневно.

Используйте актикоатную повязку для эффективной борьбы с инфекцией.

Излишки экссудата

Если в ране нет корок, некрозов, то для активного оттока экссудата может быть применена методика локального отрицательного давления. Для этих целей применяют аппарат для лечения ран PICO, который создает постоянный отток гнойного экссудата из раны, что сопровождается уменьшением отека тканей, уменьшением количества бактерий в ране, в результате воспалительная реакция затухает, и начинается рост новых тканей, сосудов, которые заполняют рану, начинает расти эпителий, края раны постепенно сближаются и рана заживает. При применении данного аппарата нет необходимости проводить перевязки ежедневно. Смену повязок достаточно проводить в среднем 1 раз в три дня.

Для пассивного оттока экссудата из раны применяют абсорбирующие повязки на выбор:

- Carbonet. Это многослойная повязка отлично впитывает вязкий гнойный экссудат, и, благодаря слою из активированного угля абсорбирует запах, который часто сопровождает гнойные раны. Так как Carbonet не содержит антимикробных компонентов, то на гнойных ранах необходимо менять повязки ежедневно.

- Губчатые повязки из полиуретана NEOFIX с серебром – NEOFIX FibroSorb AG и NEOFIX FibroSorb AG Sacrum. Серебро в повязках обеспечивает антимикробное действие.

Губчатые повязки впитывают жидкий экссудат и удерживают его в своей структуре даже при давлении, например, под компрессионными бинтами или бельем (чулки, гольфы, колготки), которые являются одним из главных атрибутов лечения трофических венозных язв.

Губчатая повязка NEOFIX FibroSorb AG без липкого края, показана для ран, кожа вокруг которых повреждена. Такая повязка нуждается в дополнительной фиксации бинтом или клейкими рулонными повязками NEOFIX ROLL, или OpSite Flexifix, обязательно только по периметру, не закрывая клейкими пластырями её центральную часть. Это необходимо для профилактики мацерации кожи и раны.

Повязка NEOFIX FibroSorb AG Sacrum с липким краем, специальной формы для фиксации в области крестца, при этом кожа вокруг раны должна быть сухая и здоровая, без нарушений. Повязка защищает рану от попадания мочи, кала, а также от проникновения жидкостей извне при проведении гигиенических процедур.

При использовании для лечения ран повязок NEOFIX FibroSorb AG и NEOFIX FibroSorb AG Sacrum нет необходимости проводить перевязки ежедневно. Смена повязки рекомендуется проводить 1 раз в 2-3 дня в зависимости от степени наполнения повязки экссудатом.

Оптимальная среда для заживления

По мере очищения раны степень экссудации уменьшается, снижается отек тканей, уходит краснота и боль. В этот момент важно создать благоприятную среду, которая будет стимулировать рост грануляций и эпителия, и при этом важно обеспечить защиту раны от инфекции. Для этих целей необходимо применять гидроколлоидные повязки, например NEOFIX Fibrocold Ag, или сетчатые повязки NEOFIX Fibrotul Ag, Bactigras.

Гидроколлоидные повязки NEOFIX Fibrocold Ag имеют неоспоримое преимущество перед гидроколлоидными повязками других производителей – это наличие в повязке активного антимикробного компонента – серебра. Повязка NEOFIX Fibrocold Ag необходимо накладывать на рану со слабой экссудацией. Гидроколлоиды в повязке впитывают экссудат и образуют на поверхности раны гель, который создает оптимальную влажную среду на поверхности раны, при этом серебро оказывает профилактический и лечебный антимикробный эффект. Экссудат раны не изливается на окружающую кожу, а впитывается гидроколлоидами, тем самым обеспечивая защиту окружающей кожи. Внешняя сторона повязки представляет из себя пленочку, которая защищает рану от проникновения воды и бактерий извне. Повязка стимулирует рост грануляций и эпителия, способствует заживлению раны.

Ещё одно из преимуществ гидроколлоидной повязки NEOFIX Fibrocold Ag состоит в том что нет необходимости в ежедневных перевязках, такая повязка может находиться на ране до 7 дней в зависимости от клинической ситуации.

Основное свойство сетчатых повязок NEOFIX Fibrotul Ag и Bactigras это их атравматичность, т.е. эти повязки сменяются без последствий, в отличии от обычных марлевых повязок, которые прилипают к поверхности раны и при последующих перевязках их сложно снять не отрывая новообразованные грануляции и эпителий, поэтому марлевые повязки необходимо отмачивать перед заменой.

При применении сетчатых специализированных повязок NEOFIX Fibrotul Ag и Bactigras в этом нет нужды, т.к. повязки никогда не прилипают к ране, если следовать инструкции производителя и рекомендациям лечащего врача. Сетчатые повязки защищают рану от пересыхания, способствуют поддержанию оптимальной умеренной влажной среды для заживления раны. Кроме того, сетчатые повязки препятствуют скоплению экссудата на поверхности раны, они обеспечивают свободное прохождение выделения из раны в абсорбирующую повязку, что является очень важным, т.к. скопившейся экссудат служит питательной средой для микроорганизмов, и может привести к развитию инфекции в ране.

Повязка Bactigras содержит антисептик хлоргексидина ацетат, а сетчатая повязка NEOFIX Fibrotul Ag содержит серебро, антимикробное действие которого мы рассматривали выше. Хлоргексидина ацетат также обладает широким спектром антимикробного действия против возбудителей раневой инфекции.

Эти две повязки особенно актуально применять для профилактики появления инфекции в ране либо при начальных её проявлениях.

Поверх сетчатых повязок необходимо накладывать впитывающие повязки, например, несколько стерильных марлевых повязок, и фиксировать повязки бинтом. Марлевые повязки необходимо менять ежедневно. Сетчатые повязки можно использовать более долгий срок – до 7 дней.

Сетчатые повязки отлично себя зарекомендовали для лечения ран после проведения аутодермапластики (трансплантации кожи): донорских участков и для приживления пересаженного участка кожи. Повязки находятся на раневой поверхности и не прилипают к ней, а значит не травмируют рану при перевязках, перевязки не сопровождаются кровотечением и безболезненные.

Также преимуществом сетчатых повязок NEOFIX Fibrotul Ag и Bactigras является то, что волокна этих повязок не рвутся, волокна в ране не остаются. При применении обычных марлевых салфеток существует опасность оставления в ране волокон марли, что может привести к воспалительной реакции.

Сетчатые повязки очень гибкие, мягкие, их легко наложить на поверхность раны, в том числе на рану со сложным рельефом, на труднодоступные места, на сложные анатомические области, такие как пальцы, суставы, сгибы.

Повязки NEOFIX Fibrotul Ag и Bactigras имеют кроме стандартных размеров, ещё большие размеры 15 смх100 см, что особенно актуально для лечения больших ожоговых ран.

Таким образом, большое разнообразие перевязочных средств обеспечивает эффективность лечения гнойных ран как в домашних условиях, так и в условиях медицинских учреждений. Однако, лечение обширных гнойных ран должно происходить обязательно под наблюдением врача.

Источник