Множественные воспаления головного мозга

Воспаление, развивающееся в веществе головного мозга – угрожающее здоровью и жизни состояние. Нейроинфекции часто сопровождаются грубым нарушением функций нервной системы и неврологическим дефицитом, нередко провоцируют осложнения, требуют безотлагательной медицинской помощи.

Характеристика заболевания

Воспаление мозга – патологический процесс, который охватывает мозговое вещество, оболочки, субарахноидальное пространство. Инфекционные формы заболевания возникают вследствие проникновения патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибковые агенты). Неинфекционные формы развиваются на фоне аутоиммунных заболеваний, приема фармацевтических препаратов или после вакцинации.

Воспаление ткани мозга – это воздействие на мозговое вещество токсичных продуктов, которые образуются в ходе жизнедеятельности патогенной микрофлоры или в результате патологических процессов (разложение излившейся крови или отмершей, подвергшейся некрозу ткани). Воспалительные реакции неинфекционного генеза коррелируют с нарушением деятельности иммунной системы.

Виды воспаления

Менингит – воспаление оболочек, покрывающих головной мозг, нередко с распространением на область субарахноидального (под паутинной оболочкой) пространства. Неинфекционный менингит так же как инфекционный затрагивает оболочки мозга – головного и спинного.

Энцефалит – изменения воспалительного характера в нервной ткани. Энцефалит протекает в белом и сером веществе. В зависимости от локализации патологического очага выделяют формы энцефалита. К примеру, воспаление белого вещества, составляющего основу полушарий головного мозга, называется лейкоэнцефалит.

Воспаление в зоне коры головного мозга – это такое заболевание, которое получило название полиоэнцефалит, что указывает на преимущественное поражение серого вещества. Первичные формы энцефалита развиваются как самостоятельное заболевание, вторичные – на фоне первичной патологии как последствие кори, краснухи, гриппа, ветряной оспы, стафилококковой, стрептококковой инфекции. Воспаление в тканях головы возникает в виде:

- Инфекции диффузного распространения, затрагивающей разные отделы мозга, вызывающей энцефалит.

- Воспалительного процесса, протекающего в головном мозге, как вторичная форма заболевания, спровоцированного менингеальными инфекциями.

- Очаговых поражений (абсцессы, интракраниальные эмпиемы, паразитарные инфекции).

Некоторые формы (мультифокальная лейкоэнцефалопатия, спровоцированная вирусом Дж. Кеннингема, склерозирующий панэнцефалит, спровоцированный вирусом кори) отличаются продолжительным инкубационным периодом и течением. Воспаление в веществе головного мозга называется абсцесс, если болезнь характеризуется образованием полости, в которой накапливается гной, такая форма, как эмпиема, отличается скоплением гноя внутри полости вследствие нарушения его оттока.

В зависимости от характера течения выделяют острые, подострые, хронические, рецидивирующие формы воспалительных заболеваний. С учетом вида инфекционного агента инфекционные менингиты и энцефалиты бывают бактериальными, вирусными, грибковыми, вызванными паразитарными инвазиями, протозойными (спровоцированными простейшими микроорганизмами, к примеру, амебами).

В зависимости от локализации патологического очага выделяют формы энцефалита – корковый, подкорковый, мозжечковый, стволовый. С учетом характера повреждения мозгового вещества заболевание развивается по геморрагическому или некротическому типу. Другие виды воспалительных заболеваний ЦНС:

- Хорея. Поражение мозгового вещества, спровоцированное ревматической инфекцией. Обычно возникает в осенне-зимний период на фоне перенесенных болезней (грипп, ангина, полиартрит). Дебютные признаки: раздражительность, недержание аффекта, эмоциональная лабильность, рассеянность. Позже появляются гиперкинезы (патологические непроизвольные движения, связанные с неконтролируемым сокращением группы мышц), затрагивающие зоны лица, тела, верхних и нижних конечностей.

- Невриты (воспалительный процесс, затрагивающий черепные и периферические нервы). Неврит часто поражает лицевой и тройничный нервы, берущие начало в стволе головного мозга. При множественных поражениях нервных окончаний патология носит название полиневрит. При неврите лицевого нерва наблюдается паралич (ослабление) мимической мускулатуры чаще в одной половине лица. Воспалительный процесс, затронувший тройничный нерв, сопровождается приступами резкой, сильной, мучительной боли на стороне поражения.

- НейроСПИД. Группа клинических форм поражения нервной ткани у больных с диагнозом ВИЧ или СПИД. К ним относят ВИЧ-энцефалопатию, сенсорную полиневропатию. Клиническая картина напоминает течение менингококкового менингита, менингоэнцефалита с быстрым прогрессированием деменции и нарастающей частотой эпилептических припадков.

Особую опасность для здоровья и жизни пациента представляют острые бактериальные формы, которые стремительно прогрессируют и быстро приводят к резкому ухудшению состояния больного, коме, летальному исходу.

Причины возникновения

Распространенная причина развития энцефалита – поражение вирусом (вирус простого или опоясывающего герпеса, цитомегаловирус). Диффузные формы нередко возникают на фоне протекания прионных болезней (прогрессирующие, дегенеративные заболевания нервной ткани, характеризующиеся аномальной трансформацией белка) и ВИЧ-статуса.

Менингиты чаще развиваются в результате инфицирования менингококками и другими кокковыми бактериями (стрептококки, пневмококки). Воспаление неинфекционного генеза, протекающее в оболочках мозга, возникает вследствие причин:

- Аутоиммунные заболевания (красная волчанка, ревматоидный артрит).

- Прием препаратов (противовоспалительные средства нестероидного типа, некоторые антибиотики). Неинфекционный менингит часто диагностируется у пациентов с аутоиммунными заболеваниями в анамнезе, которые принимают препараты НПВП (противовоспалительные средства нестероидного типа).

- Попадание жидкого содержимого кисты в субарахноидальное пространство. Распространенная причина образования кисты в мозговой ткани – цистицеркоз (глистная инвазия – заражение ленточным глистом).

Абсцесс мозга развивается вследствие распространения интракраниальной инфекции (остеомиелит, синусит), ЧМТ, проникающих ран в области головы, нейрохирургических вмешательств. Нередко причиной образования гнойного очага является инфекционное поражение организма (к примеру, бактериальный эндокардит), передающееся в отделы ЦНС гематогенным путем – через кровоток.

Симптоматика

Основные симптомы воспаления мозговой оболочки головного мозга у взрослых включают интенсивную, мучительную, распирающую боль в области головы, ригидность (твердость, неподатливость) затылочных мышц, лихорадка (повышение показателей температуры тела). Проявления могут отсутствовать или выражаться слабо у новорожденных детей и пожилых людей с подавленной иммунной защитой. Другие симптомы воспаленного мозга при менингите у взрослых:

- Апатия, вялость, беспокойный сон.

- Утрата аппетита.

- Озноб, бледность кожных покровов.

- Тахикардия, перепады значений артериального давления.

- Повторная, многократная рвота.

- Психомоторное возбуждение.

- Помрачение сознания, кома, сопор.

- Судорожный синдром.

- Симптом Кернига. Из-за повышенного мышечного тонуса больной не способен самостоятельно разогнуть нижнюю конечность, предварительно пассивно согнутую в коленном и тазобедренном суставах.

- Симптомы Брудзинского. Попытка пассивного наклона головы в направлении вперед и вниз приводит к непроизвольному подтягиванию нижних конечностей к зоне живота с предварительным сгибанием в коленных суставах. Аналогичный результат наблюдается при нажатии на область лобковой кости.

Ригидность мышц, расположенных в зоне затылка, выявляется при попытке опустить голову в направлении вперед и вниз. Попытка провоцирует возникновение сильных болезненных ощущений. Симптомы воспаления коры головного мозга включают сонливость, повышение значений температуры тела, усиленную чувствительность к световым и звуковым раздражителям, эпилептические приступы, помрачение сознания, боль в зоне головы.

Энцефалиты подозревают при появлении необъяснимых психических нарушений. Проявления неинфекционного менингита схожи с симптоматикой, характерной для бактериальной формы заболевания. Разница заключается в меньшей выраженности симптомов, более легком течении и медленном прогрессировании болезни.

При неинфекционных формах в большинстве случаев при наличии корректного лечения выздоровление наступает в период 1-2 недель. Клиническая картина при абсцессе включает признаки: вялость, апатия, боль в зоне головы, повышение показателей температуры тела. Очаговая неврологическая симптоматика зависит от локализации патологического очага.

Диагностика

Дифференциальная диагностика и выяснение причин воспаления, затронувшего ткани головного мозга, затруднено из-за многообразия форм, признаков и этиологических факторов. Некоторые патологические процессы неинфекционного генеза, к примеру, анти-NMDA-рецепторный энцефалит, проявляющийся иммунной атакой (аутоиммунная реакция) на мембранные белки нервной ткани, могут имитировать течение инфекционного энцефалита.

При дифференциальной диагностике менингита и остеоартрита при наличии симптома ригидности шейной мускулатуры обращают внимание на характер ограничения подвижности шеи. При остеоартрите больной испытывает затруднения при попытке повернуть шею в любую сторону. При менингите трудности возникают только при попытке опустить голову в направлении вниз.

Постановка диагноза бактериальный или вирусный менингит осуществляется на основании результатов анализа цереброспинальной жидкости (люмбальная пункция). Исследование в формате МРТ проводится для подтверждения диагноза энцефалит. Развитие патологии сопровождается характерными изменениями в мозговой ткани, которые обнаруживаются в ходе нейровизуализации.

На снимках МРТ при вирусном энцефалите, спровоцированном вирусом простого герпеса, просматривается отек тканей в височной доле и орбитофронтальной области. Эти отделы мозга наиболее часто повреждаются при ВПГ-энцефалите. При лейкоэнцефалопатии мультифокального (многоочагового) типа выявляются признаки демиелинизации нервных волокон.

Исследование МРТ позволяет дифференцировать такие патологии, как абсцесс мозга и тромбоз в зоне сагиттального синуса, которые сопровождаются симптоматикой, схожей с признаками вирусного энцефалита. Другие методы инструментального обследования: электроэнцефалограмма (выявление параметров биоэлектрической активности мозга), электронейромиография (определение тонуса скелетной мускулатуры).

Методы лечения

Лечение воспалений, затронувших ткани головного мозга, проводится с учетом причин возникновения и симптомов. При воспалительных процессах, спровоцированных бактериальными агентами, назначают антибактериальные препараты и кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон).

Эмпирическое (без подтверждения причины) лечение антибиотиками проводится при подозрении на бактериальный менингит, если из-за противопоказаний (повышенные значения внутричерепного давления, неврологический дефицит очагового типа, судорожный синдром, помрачение сознания, отек диска основания зрительного нерва, нарушение свертываемости крови) невозможно сделать люмбальную пункцию.

Если патология вызвана вирусами, показаны противовирусные средства (Ацикловир, Ганцикловир). При паразитарных инвазиях лечение проводится противопаразитарными лекарствами. Для коррекции значений температуры тела назначают противовоспалительные средства нестероидного типа и другие лекарства с жаропонижающим действием (Парацетамол). Другие группы препаратов для симптоматической терапии:

- Корректоры метаболизма в нервной ткани (витаминные комплексы, Пирацетам, Гамма-аминомасляная кислота).

- Противосудорожные (Диазепам).

- Противорвотные (Метоклопрамид).

- Обезболивающие (Кетопрофен, Лорноксикам).

- Миорелаксанты (Мидокалм).

Лечение предполагает проведение мер, направленных на устранение дегидратации (обезвоживание организма), отека и набухания вещества мозга. Назначают препараты: Маннитол, Фуросемид, Глицерол (30%), Ацетазоламид. Для десенсибилизации (снижения повышенной чувствительности организма) назначают препараты: Клемастин, Хлоропирамин.

Терапия кортикостероидами оказывает десенсибилизирующее, дегидратирующее, противовоспалительное действие, параллельно снижая нагрузку на кору надпочечников. Внутривенное введение раствора Декстрана способствует улучшению микроциркуляции крови. Антигипоксанты, к примеру, Мексидол, повышают устойчивость нервной ткани к кислородному голоданию.

Параллельно назначают лекарства (Декстроза, Декстран, Калия хлорид) для поддержания гомеостаза (система саморегуляции физиологических процессов, протекающих в организме) и водно-электролитного баланса. Для поддержания нормального кровоснабжения мозгового вещества назначают ангиопротекторы (уменьшают проницаемость сосудов, стимулируют метаболические процессы в тканях сосудистой стенки) – Винпоцетин, Пентоксифиллин.

Осуществляется постоянный контроль функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При необходимости проводится оксигенотерапия (искусственная подача в организм кислорода). При наличии показаний пациента могут подключить к аппарату ИВЛ (вентиляция легких), выполнить процедуру интубации (введение в трахею эндотрахеальной трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей) или трахеостомии (хирургическая операция по созданию соустья между трахеей и окружающей средой).

Лечение при абсцессе предполагает проведение хирургической операции, чаще стереотаксической аспирации (отсасывание гнойного содержимого из очага) или дренирования (отведение жидкого содержимого через установленную дренажную систему).

Возможные осложнения

Последствия воспаления, протекающего в тканях мозга, зависят от причин, спровоцировавших заболевание, степени выраженности симптомов и характера течения. Прогноз составляется индивидуально с учетом формы заболевания, возраста и состояния здоровья пациента. При остропротекающих бактериальных менингитах и вирусных энцефалитах возможен летальный исход. К примеру, при герпетических инфекциях смертность среди пациентов, не получающих лечения, составляет 70-80%.

Воспаление мозга – группа заболеваний разной этиологии с варьирующейся симптоматикой и характером течения. Дифференциальная диагностика и корректная терапия позволяют эффективно бороться с нарушениями.

Просмотров: 869

Источник

Абсцесс головного мозга — это ограниченное скопление гноя в полости черепа. Различают три вида абсцессов: внутримозговые, субдуральные и эпидуральные. Симптомы абсцесса головного мозга зависят от его месторасположения и размеров. Они не являются специфичными и могут составлять клинику любого объемного образования. Диагностируется абсцесс головного мозга по данным КТ или МРТ головного мозга. При абсцессах небольшого размера подлежат консервативному лечению. Абсцессы, расположенные вблизи желудочков головного мозга, а также вызывающие резкий подъем внутричерепного давления, требуют хирургического вмешательства, при невозможности его проведения – стереотаксической пункции абсцесса.

Общие сведения

Абсцесс головного мозга — это ограниченное скопление гноя в полости черепа. Различают три вида абсцессов: внутримозговые (скопление гноя в веществе мозга); субдуральные (расположенные под твердой мозговой оболочкой); эпидуральные (локализованные над твердой мозговой оболочкой). Основными путями проникновения инфекции в полость черепа являются: гематогенный; открытая проникающая черепно-мозговая травма; гнойно-воспалительные процессы в придаточных пазухах носа, среднем и внутреннем ухе; инфицирование раны после нейрохирургических вмешательств.

Причины

Среди выделенных возбудителей гематогенных абсцессов головного мозга преобладают стрептококки, часто в ассоциации с бактериотидами (Bacteroides spp.). Для гематогенных и отогенных абсцессов характерны Enterobacteriaceae (в том числе Proteus vulgaris). При открытой проникающей черепно-мозговой травме в патогенезе абсцесса мозга преобладают стафилококки (St. aureus), реже Enterobacteriaceae.

При различных иммунодефицитных состояниях (иммунодепрессивная терапия после трансплантации органов и тканей, ВИЧ-инфекция) из посева содержимого абсцесса головного мозга выделяют Aspergillus fumigatus. Однако идентифицировать возбудителя инфекции в содержимом абсцесса мозга довольно часто не представляется возможным, так как в 25-30 % случаев посевы содержимого абсцесса оказываются стерильными. Болезнь провоцируется следующими патологическими состояниями:

- Воспалительные процессы в легких. Чаще всего причиной образования гематогенных абсцессов головного мозга являются бронхоэктатическая болезнь, эмпиема плевры, хроническая пневмония, абсцесс легкого). Бактериальным эмболом становится фрагмент инфицированного тромба, который попадет в большой круг кровообращения и потоком крови разносится в сосуды мозга, где фиксируется в мелких сосудах (прекапилляре, капилляре или артериоле). Незначительную роль в патогенезе абсцессов могут играть хронический (или острый) бактериальный эндокардит, инфекции ЖКТ и сепсис.

- Черепно-мозговая травма. В случае открытой проникающей ЧМТ абсцесс мозга развивается вследствие прямого попадания инфекции в полость черепа. В мирное время доля таких абсцессов составляет 15-20%. В условиях боевых действий она возрастает в разы (минно-взрывные ранения, огнестрельные ранения).

- ЛОР-патологии. При гнойно-воспалительных процессах в придаточных пазухах носа (синуситы), среднем и внутреннем ухе возможны два пути распространения инфекции: ретроградный — по синусам твердой мозговой оболочки и мозговым венам; и непосредственное проникновение инфекции через твердую оболочку мозга. Во втором случае отграниченный очаг воспаления первоначально формируется в мозговых оболочках, а затем — в прилежащем отделе мозга.

- Послеоперационные осложнения. Абсцессы мозга, формирующиеся на фоне интракраниальных инфекционных осложнений после нейрохирургических вмешательств (вентрикулиты, менингиты), возникают, как правило, у тяжелых, ослабленных больных.

- Другие заболевания. Незначительную роль в патогенезе гематогенных абсцессов могут играть хронический (или острый) бактериальный эндокардит, инфекции ЖКТ и сепсис.

Патогенез

Формирование абсцесса мозга проходит в несколько этапов.

- 1-3 сутки. Развивается ограниченное воспаление мозговой ткани — энцефалит (ранний церебрит). На данном этапе воспалительный процесс обратим. Возможно как спонтанное его разрешение, так и под влиянием антибактериальной терапии.

- 4-9 сутки. В результате недостаточных защитных механизмов или в случае неверного лечения воспалительный процесс прогрессирует, в его центре полость, заполненная гноем, способная к увеличению.

- 10-13 сутки. На этой стадии вокруг гнойного очага формируется защитная капсула из соединительной ткани, которая препятствует распространению гнойного процесса.

- Третья неделя. Капсула окончательно уплотняется, вокруг нее формируется зона глиоза. В дальнейшем развитие ситуации зависит от вирулентности флоры, реактивности организма и адекватности лечебно-диагностических мероприятий. Возможно обратное развитие абсцесса мозга, но чаще увеличение его внутреннего объема или образование новых очагов воспаления по периферии капсулы.

Симптомы абсцесса головного мозга

На сегодняшний день патогномоничная симптоматика не выявлена. Клиническая картина при абсцессах головного мозга схожа с клинической картиной объемного образования, когда клинические симптомы могут варьироваться от головной боли до тяжелейших общемозговых симптомов, сопряженных с угнетением сознания и выраженными очаговыми симптомами поражения головного мозга.

В некоторых случаях первым проявлением болезни становится эпилептиформный припадок. Могут наблюдаться менингеальные симптомы (при субдуральных процессах, эмпиеме). Эпидуральные абсцессы головного мозга зачастую ассоциируются с остеомиелитом костей черепа. Наблюдается прогредиентное нарастание симптоматики.

Диагностика

Для диагностирования абсцесса головного мозга огромное значение имеет тщательный сбор анамнеза (наличие очагов гнойной инфекции, острое инфекционное начало). Наличие воспалительного процесса, сопряженного с появлением и усугублением неврологических симптомов — основание для дополнительного нейровизуализационного обследования.

Точность диагностирования с помощью КТ головного мозга зависит от стадии формирования абсцесса. На ранних стадиях заболевания диагностика затруднена. На этапе раннего энцефалита (1-3 сутки) КТ определяет зону сниженной плотности неправильной формы. Введенное контрастное вещество накапливается неравномерно, преимущественно периферических отделах очага, реже в центре.

На более поздних этапах энцефалита контуры очага приобретают ровные округлые очертания. Контрастное вещество распределяется равномерно, по всей периферии очага; плотность центральной зоны очага при этом не меняется. Однако на повторной КТ (через 30-40 минут) определяется диффузия контраста в центр капсулы, а также наличие его и в периферической зоне, что не характерно для злокачественных новообразований.

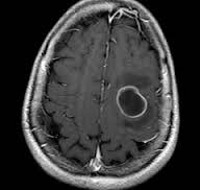

Инкапсулированный абсцесс мозга на КТ имеет вид округлого объемного образования с четкими ровными контурами повышенной плотности (фиброзная капсула). В центре капсулы зона пониженной плотности (гной), по периферии видна зона отека. Введенное контрастное вещество накапливается в виде кольца (по контуру фиброзной капсулы) с небольшой прилежащей зоной глиоза.

На повторной КТ (через 30-40 минут) контрастное вещество не определяется. При исследовании результатов компьютерной томографии следует учесть, что противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, салицилаты) в значительной степени влияют на скопление контраста в энцефалитическом очаге.

МРТ головного мозга — более точный метод диагностирования. При проведении МРТ на первых стадиях формирования абсцесса мозга (1-9 сутки) энцефалитический очаг выглядит: на Т1-взвешенных изображениях — гипоинтенсивным, на Т2-взвешенных изображениях — гиперинтенсивным. МРТ на поздней (капсулированной) стадии абсцесса головного мозга: на Т1-взвешенных изображениях абсцесс выглядит, как зона пониженного сигнала в центре и на периферии (в зоне отека), а по контуру капсулы сигнал гиперинтенсивный. На Т2-взвешенных изображениях центр абсцесса изо- или гипоинтенсивный, в периферической зоне (зоне отека) гиперинтенсивный. Контур капсулы четко очерчен.

Дифференциальная диагностика абсцесса головного мозга должна проводиться с первичными глиальными и метастатическими опухолями полушарий мозга. При сомнениях в диагнозе следует проводить МЗ-спектроскопия. В таком случае дифференциация будет основываться на различном содержании аминокислот и лактата в опухолях и абсцессах головного мозга.

Иные способы диагностики и дифференциальной диагностики абсцесса головного мозга малоинформативны. Увеличение СОЭ, повышенное содержание С-реактивного белка в крови, лейкоцитоз, лихорадка — симптомокомплекс практически любых воспалительных процессов, включая внутричерепные. Бакпосевы крови при абсцессах головного мозга в 80-90% стерильны.

Лечение абсцесса головного мозга

На энцефалитической стадии абсцесса (анамнез – до 2 недель), а также в случае небольшого абсцесса головного мозга (до 3 см в диаметре) рекомендовано консервативное лечение, основой которого должна стать эмпирическая антибактериальная терапия. В некоторых случаях возможно проведение стереотаксической биопсии в целях окончательной верификации диагноза и выделения возбудителя.

Абсцессы, вызывающие дислокацию мозга и повышение внутричерепного давления, а также локализованные в зоне желудочковой системы (попадание гноя в желудочковую систему зачастую приводит к летальным исходам) — абсолютные показания к хирургическому вмешательству. Травматические абсцессы головного мозга, расположенные в зоне инородного тела также подлежат хирургическому лечению, так как данный воспалительный процесс не поддается консервативному лечению. Несмотря на неблагоприятный прогноз, грибковые абсцессы также являются абсолютным показанием к хирургическому вмешательству.

Противопоказанием к хирургическому лечению являются абсцессы мозга, расположенные в жизненно важных и глубинных структурах (зрительный бугор, ствол мозга, подкорковые ядра). В таких случаях возможно проведение стереотаксического метода лечения: пункция абсцесса мозга и его опорожнение с последующим промыванием полости и введением антибактериальных препаратов. Возможно как однократное, так и многократное (через установленный на несколько суток катетер) промывание полости.

Тяжелые соматические заболевания не являются абсолютным противопоказанием к проведению хирургического лечения, так как стереотаксическая операция может проводиться и под местной анестезией. Абсолютным противопоказанием к проведению операции может быть только крайне тяжелое состояние пациента (терминальная кома), так как в таких случаях любое оперативное вмешательство противопоказано.

Медикаментозное лечение

Целью эмпирической (в отсутствии посева или при невозможности выделения возбудителя) антибактериальной терапии является покрытие максимально возможного спектра возбудителей. Рекомендуемые программы лечения:

- При абсцессе головного мозга без ЧМТ или нейрохирургического вмешательства в анамнезе показан следующий алгоритм лечения: ванкомицин; цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефиксим); метронидазол. В случае посттравматического абсцесса головного мозга метронидазол заменяют на рифампицин.

- Возбудителем абсцесса головного мозга у пациентов с иммунодефицитными состояниями (кроме ВИЧ) чаще всего является Cryptococcus neoformans, реже Сandida spp или Aspergillius spp. Поэтому в данных случаях назначают амфоретицин В или липосомальный амфоретицин В. После исчезновения абсцесса (по данным нейровиуализационных исследований) применяют флуконазол в течение 10 недель, впоследствии дозу уменьшают вдвое и оставляют в качестве поддерживающей.

- У пациентов с ВИЧ возбудителем абсцесса головного мозга чаще всего является Toxoplasma gondii, поэтому эмпирическое лечение больных должно включать в себя сульфадиазин с пириметамином.

После выделения возбудителя из посева лечение необходимо изменить, учитывая антибиотикограмму. В случае стерильного посева следует продолжить эмпирическую антибактериальную терапию. Продолжительность интенсивной антибактериальной терапии — не менее 6 недель, после этого рекомендуется сменить антибиотики на пероральные и продолжить лечение еще 6 недель.

Назначение глюкокортикоидов оправдано только в случае адекватной антибактериальной терапии, так как только при положительном прогнозе глюкокортикоиды могут вызвать уменьшение выраженности и обратное развитие капсулы абсцесса головного мозга. В иных случаях их применение может вызвать распространение воспалительного процесса за пределы первичного очага.

Хирургическое лечение

Основными методами хирургического лечения внутримозговых абсцессов являются простое или приточно-отточное дренирование. Их суть заключается в установке в полость абсцесса катетера, через который осуществляется эвакуация гноя с последующим введением антибактериальных препаратов. Возможна установка второго катетера меньшего диаметра (на несколько суток), через который проводится инфузия раствора для промывания (чаще всего, 0,9 % раствора хлорида натрия). Дренирование абсцесса необходимо сопровождать антибактериальной терапией (сначала эмпирической, далее — с учетом чувствительности к антибиотикам выделенного патогена).

Стереотаксическая аспирация содержимого абсцесса без установки дренажа — альтернативный метод хирургического лечения абсцесса головного мозга. Главные его преимущества — снисходительные требования к квалификации медперсонала (для контроля над функционированием приточно-отточной системы необходимы пристальное внимание и специальные знания) и меньший риск вторичного инфицирования. Однако в 70% использования данного метода возникает необходимость повторных аспираций.

В случае множественных абсцессов головного мозга необходимо в первую очередь дренировать очаг, наиболее опасный в отношении осложнений (прорыв гноя в желудочковую систему, дислокация мозга), а также наиболее значимый в клинической картине. В случае эмпиемы или субдурального абсцесса головного мозга применяют дренирование, не используя приточно-отточную систему.

Прогноз при абсцессе головного мозга

В прогнозировании абсцессов головного мозга большое значение имеет возможность выделить возбудителя из посева и определить его чувствительность к антибиотикам, только в этом случае возможно проведение адекватной патогенетической терапии. Кроме этого, исход заболевания зависит от количества абсцессов, реактивности организма, адекватности и своевременности лечебных мероприятий. Процент летальных исходов при абсцессах головного мозга — 10%, инвалидизации — 50%. Почти у трети выживших пациентов последствием заболевания становится эпилептический синдром.

При субдуральных эмпиемах прогнозы менее благоприятны из-за отсутствия границ гнойного очага, так это свидетельствует высокой вирулентности возбудителя, либо о минимальной сопротивляемости пациента. Летальность в таких случаях — до 50%. Грибковые эмпиемы в сочетании с иммунодефицитными состояниями в большинстве случаев (до 95%) приводят к летальному исходу.

Эпидуральные эмпиемы и абсцессы головного мозга обычно имеют благоприятный прогноз. Проникновение инфекции через неповрежденную твердую мозговую оболочку практически исключено. Санация остеомиелитического очага позволяет устранить эпидуральную эмпиему. Своевременное и адекватное лечение первичных гнойных процессов, а также полноценная первичная обработка ран при ЧМТ позволяют в значительной степени снизить возможность развития абсцесса головного мозга.

Источник