Нарушение микроциркуляции очаге воспаления

Стадии расстройства микроциркуляции:

1. Кратковременный спазм артериол:результат рефлекторного возбуждения вазоконстрикторов на воздействие флогогена (несколько сек-мин).

2. Артериальная гиперемия:увеличение притока артериальной крови и кровенаполнения ткани. Способствует усилению оксигенации тканей, снижению степени ацидоза, активации обмена веществ.

3. Венозная гиперемия:сопровождается замедлением тока крови, расширением просвета посткапилляров и венул. В механизме выделяют 3 группы факторов:

нарушения реологических свойств крови;

изменения сосудистой стенки;

тканевые изменения.

4. Предстаз:периодические маятникообразные движения крови «вперёд ↔ назад» в результате механического препятствия оттоку крови по посткапиллярам, венулам и венам агрегатами форменных элементов крови в просвете сосуда и пристеночными микротромбами.

5. Стаз:возникает в результате закрытия просвета микрососудов агрегатами клеток изнутри и сдавления экссудатом снаружи. Является завершающей стадией сосудистых изменений.

Экссудация

Экссудация (от лат.exsudatio- выпотевание) – компонент воспаления, включающий в себя триаду: сосудистые реакции и изменения кровообращения в очаге воспаления; выход жидкой части крови из сосуда (собственно экссудацию); эмиграцию (выход лейкоцитов в очаг воспаления и развитие фагоцитарной реакции).

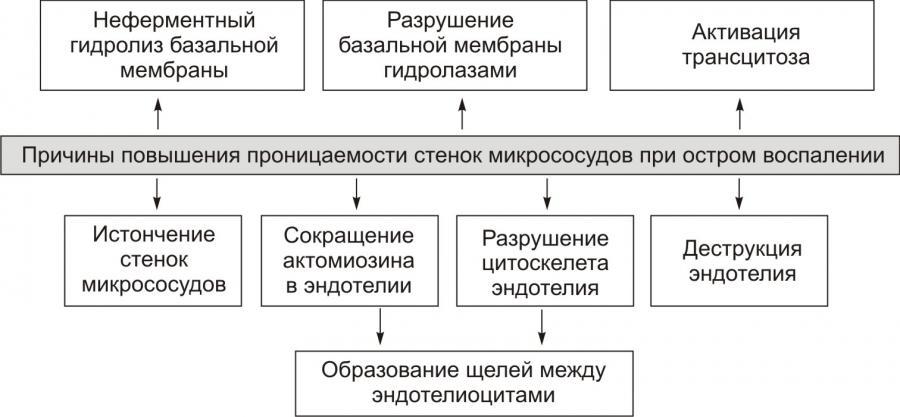

Основная причинаэкссудации – увеличение проницаемости стенок микрососудов вследствие множества процессов, повреждающих их стенку.

Рис. 9. – Причины повышения проницаемости стенок микрососудов

при остром воспалении (по П.Ф. Литвицкому, 2002)

Основные факторы механизма экссудации:

1) повышение проницаемости сосудов (венул и капилляров) в результате воздействия медиаторов воспаления и в ряде случаев самого воспалительного агента – ведущий фактор;

2) увеличение кровяного (фильтрационного) давления в сосудах очага воспаления вследствие гиперемии;

3) возрастание осмотического и онкотического давления в воспаленной ткани в результате альтерации и начавшейся экссудации и, возможно, снижение онкотического давления крови из-за потери белков при обильной экссудации.

Виды экссудата

1. Серозный экссудат: состоит из полупрозрачной жидкости, богатой белком (до 2-3%), и немногочисленных клеток, в том числе форменных элементов крови (ФЭК).

2. Фибринозный экссудат: содержит большое количество фибриногена и фибрина.

3. Гнойный экссудат:мутная густая жидкость, содержащая до 6-8% белка и большое количество различных форм лейкоцитов, микроорганизмов, погибших клеток повреждённой ткани.

4. Геморрагический экссудат:содержит большое количество белка и эритроцитов, а также другие ФЭК.

5. Гнилостный (ихорозный) экссудат: любой вид экссудата может приобрести гнилостный (ихорозный) характер при внедрении в очаг воспаления гнилостной микрофлоры (анаэробы).

6. Смешанные формыэкссудата могут быть самыми разнообразными (например, серозно-фибринозный, гнойно-фибринозный, гнойно-геморрагический и др.).

Значение процесса экссудации в очаге воспаления

Адаптивное:

транспорт медиаторов воспаления

доставка иммуноглобулинов в очаг воспаления

удаление из крови метаболитов и токсинов

задержка и/или фиксация в очаге воспаления флогогена и продуктов его действия на ткань

Патогенное:

сдавление, смещение органов и тканей экссудатом

возможность излияния экссудата в полости тела и сосуды

формирование абсцессов, развитие флегмон

Эмиграция (emigratio, от лат.emigrare – выселяться, переселяться) – выход лейкоцитов из сосудов в ткань.Осуществляется путем диапедеза через стенку венул и является ключевым событием патогенеза воспаления.

Стадии процесса эмиграции лейкоцитов в очаге воспаления:

1. краевое стояние лейкоцитов;

2. адгезия к эндотелию и проникновения через сосудистую стенку;

3. направленное движение лейкоцитов в очаге воспаления.

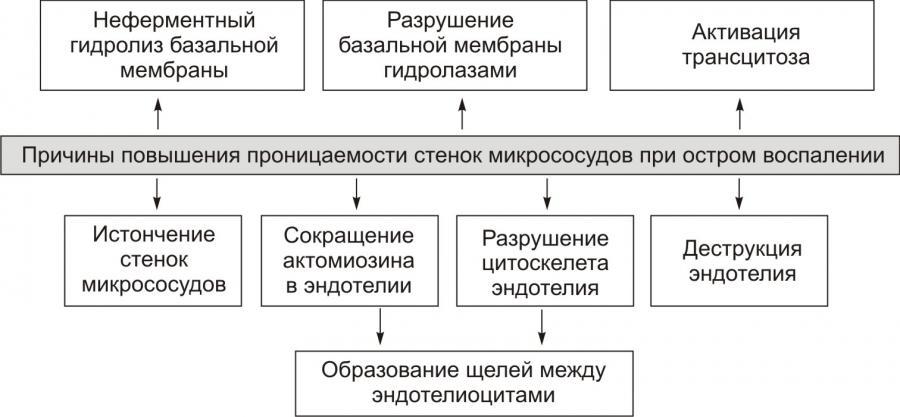

На стадии краевого стояния(маргинации) условно выделено четыре последовательных этапа.

Рис. 10. -Этапы стадии краевого стояния лейкоцитов и факторы, стимулирующие краевое стояние (по П.Ф. Литвицкому, 2002)

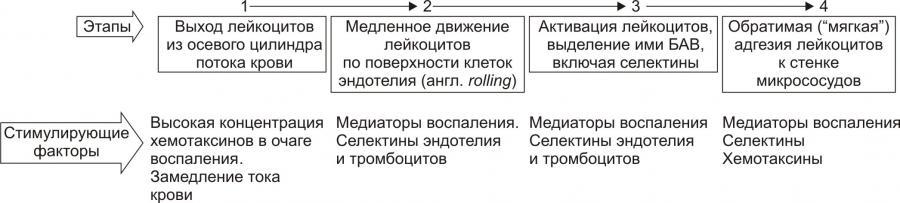

В стадии адгезии и выхода лейкоцитов выделяют 2 этапа: устойчивой («плотной») адгезии (1) и прохождения лейкоцитов через стенку микрососуда (2).

Рис. 11. -Этапы стадии устойчивой адгезии и прохождения лейкоцитов через стенку микрососуда; факторы, стимулирующие адгезию (по П.Ф. Литвицкому, 2002)

Значение эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления:

поглощение и деструкция флогогенного фактора;

поглощение и деструкция поврежденных клеток и неклеточных структур;

синтез и выделение медиаторов воспаления;

поглощение и «процессинг» антигенов и презентация последних лимфоцитам;

развитие иммунных и/или аллергических реакций.

Источник

1ой сосудистой реакцией в очаге воспаления является спазм артериол. Это кратковременная реакция имеющая смешанный нейрогуморальный механизм. В его развитии участвуют энзотеллины, катехоламины, лейкотрриены, которые высвобождаются тучными клетками и эндотелием. Существенный вклад вносят рефлекторное повышение тонуса вазоконстрикторов и снижение активности вазодилятаторов. Спазм кратковременный из-за быстрого разрушения адреналина моноаминооксидазой, лейкотриеном, накопление медиаторов воспаления которое расширяет сосуды. Развивается артериальная гиперемия. В рез-те которой повышается метаболизм клетки и клетка становится более резистентной к повреждающему воздействию. Местное повышение температуры оказывает бактериостатическое действие и бактериоцидное. Образование свободных радикалов, также способствует развитию бактерецидного эффекта. В тоже время свободные радикалы вызывают вторичную альтерацию, а повышение линейной скорости кровотока способствует генерализации процесса, т.е бактерии, токсические в-ва, БАВ распространяются оп всему организму. Артериальная гипертензия сменяется венозной. Факторы способствующие развитию венозной гиперемии. 1. Внутрисосудистые факторы: а) краевое стояние лейкоцитов ведет к уменьшению диаметра венул, что нарушает отток, б) образование тромбов, в) развитие сладж феномена, г) набухание эндотелия => уменьшение диаметра венул, нарушение оттока. 2. Внесосудистые факторы – а) гистамин вызывает спазм венул, б) сдавление венул отечной жидкостью, в) протеазы нарушают околокапиллярный соединительно тканный скелет и десмосомы. Вслед за венозной гиперемией развивается стаз. Чаще он истинный. Положительное значение венозной гиперемии и стаза – локализация процесса. Отрицательные стороны – нарушение микроциркуляции, нарушение трофики тканей, гипоксия, разрастание соединительной ткани, нарушение ф-й. Экссудация – выпотевание белоксодержащей жидкой части крови в воспаленные ткани. Мех-мы – 1. повышение проницаемости сосудистой стенки, 2. повышение гидростатического давления на конце артериол, микроциркуляторного русла, 3. повышение давления в тканях и понижение онкотического давления крови. Виды экссудата – 1. серозный – содержит белок и не содержит форменных элементов крови, 2. фибринозный – содержит значительное кол-во фибрина, выподающего в осадок в виде нитей и пленок, 3. гнойный – содержит большое кол-во лейкоцитов, в основном погибших, 4. геморрагический – содержит эритроциты, 5. гнилостный – содержит гнилостную флору. Значение экссудации – 1. Положительные моменты а) разведение токсинов, БАВ б) сдавление сосудов, которые приводят к локалиации процесса. 2. Отрицательные моменты а) нарушение микроциркуляции=> трофики тканей=> гипоксия=> нарушение структуры=> нарушение ф-и, б) отечная жидкость может сдавливать болевые рецепторы=> сильное чувство боли (особенно в тканях мозга). Отличие экссудата от транссудата – 1. Экссудат (Э) содержит большое кол-во клеток. Транссудат (Т) содержит мало клеток. Э – много белка > 0,3 г/л. Т – мало белка (нет) < 0,3 г/л. Э – осмотическое давление повышено, Т – понижено. Э – рн – кислый 6-7, Т- рн=плазме крови – 7,4. Э – свертывается, Т – не свертывается. Э – содержит литические ферменты, Т – нет. Э – удельная масса 1.018 и выше, Т – 1.006-1.012.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

27.09.202025.18 Кб01558349308437.xlsx

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Обязательные участники воспаления – стенки микроциркуляторного русла

(артериол, капилляров), особенно их эндотелиоциты, межклеточное в-во с различными стромальными клетками (особенно фибробластами) поврежденных тканей и органов, мигрировавщие в очаг воспаления лейкоциты, белки повреждённых тканей и плазмы и медиаторы воспаления

Расстройство микроциркуляции всегда сопровождается:

Экссудацией;

Эмиграцией.

Экссудация – это выпотевание жидкой части крови в воспалённую ткань

Экссудат – вышедшая в ткань жидкость

Механизмы экссудации:

1. Повышение проницаемости сосудов.

2. Увеличение гидростатичности давления в сосудах очага воспаления.

3. Увеличение коллоидно-осмотического давления в очаге воспаления в рез-те гиперосмии и гиперонкии.

Стадии экссудации:

1. Реакция микроциркуляторного русла с нарушением реологических свойств

крови: кратковременная вазоконстрикция; вазодилатация (артериол, капилляров и посткапилляров) с развитием воспалительной гиперемии; замедление тока крови, повышение гидростатического давления, плазморрагия, повышение вязкости крови, стаз.

2. Повышение проницаемости микроциркуляторного русла: появление пор

между эндотелиальными клетками вследствие: их сокращения и расширения просвета сосудов; повреждения эндотелия.

3. Выход жидкости и плазменных белков: межэндотелиально через

межэндотелиальные поры; интраэндотелиально при усилении пиноцитоза эндотелия.

4. Эмиграция клеток (выход клеток из сосудов): происходит преимущественно в

посткапиллярах и венулах; первыми на поле воспаления выходят полиморфно-ядерные лейкоциты – ПЯЛ (через 15-30 мин при раздражителях средней силы).

5. Фагоцитоз. Поглощение и переваривание клетками (фагоцитами) различных

частиц (живых и погибших бактерий и других возбудителей, некротического детрита, инородных тел и пр). Наиболее важные фагоцитарные клетки – ПЯЛ и моноциты-макрофаги. Фагоцитоз может быть:

Завершенным;

Незавершенным – микроорганизмы не перевариваются фагоцитами и

размножаются в их цитоплазме; приводит к хроническому воспалению

6. Образование экссудата и воспалительного клеточного инфильтрата.

Экссудат = воспалительная жидкость, содержащая белок (более 2 %) и клеточные элементы. При скоплении в тканях клеток говорят о воспалительном клеточном инфильтрате.

Биологическое значение экссудации:

1. Обеспечение поставки в ткани плазменных медиаторов воспаления для

интенсификации следующих процессов: фагоцитоза и эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления.

2. Удаление из крови в очаг продуктов обмена и токсинов (дренажная функция).

3. Усугубление венозного застоя, тромбирование вен и лимфатических сосудов с

целью задержки в очаге микробов, токсинов, продуктов обмена веществ.

4. Локализация воспалительного процесса.

Виды экссудатов:

1. Серозный экссудат – прозрачен, белка мало. ПЯН мало. Встречается при

воспалении серозных оболочек, а именно серозном перикардите, перитоните, плеврите, артрите. Если серозный экссудат содержит слизь, то такое воспаление называют катаральным.

2. Фибринозный экссудат – содержит фибриноген. Фибриноген появляется в

экссудате в результате увеличения проницаемости сосудистой стенки. Фибриноген может превращаться в фибрин и выпадать в осадок.

Этот осадок может быть в виде:

ворсинчатых масс – на серозных оболочках;

фибринозной плёнки – на слизистых оболочках.

Фибринозное воспаление может быть крупозное и дифтеритическое.

3. Гнойный экссудат содержит погибшие лейкоциты, продукты распада тканей,

белки, нуклеиновые кислоты, нити фибрина. Он вязкий, мутный, зеленовато-жёлтый.

Наблюдается при:

инфекциях, вызванных кокковой флорой и патогенными грибами.

действии химических флогогенов (применение скипидара)

Результат гнойного воспаления – гнойное расплавление тканей. Продукт гнойного расплавления тканей – гной. Гной – густая сливкообразная жидкость, желто-зелёная, сладковатая.

4. Гнилостный экссудат – отличается от гнойного тем, что имеет место при

соединении патогенных анаэробов. Имеет грязно-зелёный цвет и дурной запах.

5. Гемморрагический экссудат – содержит эритроциты. Цвет розовый или

красный. Характерен для туберкулёза, чумы, сибирской язвы, чёрной оспы, токсического гриппа, аллергических воспалений. Эти воспаления сопровождаются значительным увеличением проницаемости сосудов.

6. Смешанные экссудаты: серозно-фибринозный; серозно-гнойный;серозно-

геморрагический; гнойно-фибринозный

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Развитие воспаления всегда связано с изменением периферического кровообращения.

Этот процесс можно рассматривать во времени и пространстве. В первом случае речь идет об изменениях периферического кровообращения, происходящих в одном конкретном месте при развитии воспаления, а во втором – об особенностях кровообращения в разных участках воспалительных очагов.

Стадии изменения кровообращения при воспалении

Последовательность (стадии) изменений кровообращения в очаге воспаления следующая:

- артериолярный спазм;

- артериальная гиперемия;

- венозная гиперемия;

- застой.

Артериолярный спазм

Временное сужение сосудов вызвано действием воспалительных этиологических агентов: они вызывают возбуждение гладкой мускулатуры сосудосуживающих нервов и артериол.

![]() Артериолярный спазм

Артериолярный спазм

Спазм кратковременен, потому что первичное действие патогенных агентов быстро прекращается. Кроме того, норадреналин, медиатор симпатической иннервации артериол, быстро разрушается из-за повышения уровня моноаминоксидазы в воспаленных тканях.

Биологическая нацеленность на спазм артериол в организме заключается в подавлении дальнейшего распространения патогенного агента.

Артериальная гиперемия

Гиперемия развивается в следствии действия биологически активных веществ: сначала высвобождается гистамин (в течение 5-30 минут), затем хинины (в течение 1-8 часов), а затем – простагландины и другие медиаторы.

Эти медиаторы снижают мышечный тонус прекапиллярного сфинктера и артериол и тем самым способствуют их расширению. Кроме того, в условиях ацидоза и расслоения чувствительность α-адренорецепторов к сосудосуживающему действию адреналина на прекапиллярные сфинктеры снижается. Артериальная гиперемия развивается как в результате прямого сосудистого, так и аксонального рефлекса.

Увеличивается приток артериальной крови к очагу воспаления. По мере повышения артериального давления открываются ранее нефункционирующие капилляры. Вены расширяются, и в результате удаляется вся притекающая кровь.

![]() Повышение артериального давления

Повышение артериального давления

При воспалительной артериальной гиперемии диаметр капилляров и вен увеличивается больше, чем когда артериальная гиперемия не связана с воспалением. Часто эти сосуды расширяются неравномерно – местами появляются варикозные выросты, что способствует «краевому положению» и эмиграции лейкоцитов.

По мере увеличения числа функционирующих капилляров линейная скорость кровотока и, в частности, объемная скорость увеличиваются. Увеличение линейной скорости кровотока увеличивает количество кислорода в венозной крови, и, таким образом, артериовенозный кислородный промежуток уменьшается.

Однако из-за увеличенного объема кровотока количество кислорода, получаемого тканями, увеличивается, что аналогично объему кровотока, умноженному на артериовенозную разницу в кислороде.

Сильная артериальная гиперемия наблюдается при остром воспалении кожи. Вызывает характерное для воспаления местное покраснение.

Венозная гиперемия

По мере прогрессирования воспаления артериальная гиперемия переходит в венозную. Биологически активные вещества, ацидоз, лизосомы лейкоцитов и бактериальные ферменты разрушают венозные и мелкие венозные десмосомы – волокна эластичной и коллагеновой соединительной ткани, окружающие капилляры и вены.

Лизосомные ферменты действуют как непосредственно на коллагеназу сосудистой стенки, так и опосредованно – они влияют на участие образующихся веществ (катионных белков, простагландинов). Катионные белки высвобождают гистамин из тучных клеток в периваскулярном пространстве. В результате капилляры и вены теряют тонус и расширяются под действием артериального давления. Уменьшается скорость кровотока, способствует переносу жидкой части крови к месту воспаления (экссудации).

Постепенно меняется расположение элементов формы в кровотоке. При артериальной гиперемии элементы формы располагаются в основном в центре кровеносного сосуда, но на стенках есть плазма и несколько лейкоцитов. Теперь это разделение исчезает. Кроме того, в кислой среде элементы плесени и стенки сосудов набухают, просвет сосудов сужается.

В первые минуты после смены начинают образовываться тромбы. В результате повреждения стенки формоэлементов и сосудов высвобождаются и активируются факторы свертывания (I, II, III, V, VII, X, XII и др.), Ускоряется свертывание крови. Тромбоз дополнительно затрудняет венозный отток и усиливает прохождение жидкой части крови к тканям, поэтому кровь продолжает сгущаться, образуются агрегаты эритроцитов и сгустки. По мере ускорения свертывания крови фибрин и глобулины откладываются в лимфатических сосудах, и образуются конгломераты лимфоцитов, что затрудняет возврат лимфы из места воспаления.

По мере перехода жидкой части крови и элементов формы к месту воспаления (эмиграции) давление жидкости в воспаленных тканях увеличивается. Мелкие вены и лимфатические сосуды еще сильнее сдавливаются, в результате чего прогрессируют нарушения оттока крови и лимфы («магический круг» патогенеза).

Таким образом, переходу артериальной гиперемии в венозную способствуют два фактора:

- внутрисосудистые факторы – набухание и агрегация формоэлементов, положение края лейкоцитов, тромбообразование, загустение крови, набухание эндотелия, нарушения структуры вен и мелких вен;

- внесосудистые факторы (факторы экссудата) – лимфатическое подавление экссудатом.

Описанная венозная гиперемия (застой) была названа Конгеймом истинной воспалительной гиперемией. Выраженно часто встречается у пациентов с хроническим воспалением: оттенок воспаления синеватый.

Стазислокальное прекращение кровотока

Венозная гиперемия, скопление элементов формы, шлак и застой в очаге воспаления возникают в основном в капиллярах, венах и мелких венах, поэтому обычно говорят о застойных явлениях (венозных) и истинном застое капилляров.

![]() Застой капилляров

Застой капилляров

Перед остановкой кровотока часто возникают колебательные движения крови – во время систолы кровь движется вперед, во время диастолы – назад. Когда пульсовая волна проходит через расширенные артериолы во время систолы, возникает так называемый капиллярный пульс.

Ионы водорода и калия повышают возбудимость нервных рецепторов в месте воспаления. Эти ионы, осмотически активные вещества, полипептиды (брадикинин), гистамин, а также механические факторы (экссудат, расширенные кровеносные сосуды и лимфатические сосуды) раздражают рецепторы чувствительных нервов и вызывают местные клинические признаки воспаления, боли. Капиллярные импульсы также механически раздражают рецепторы и вызывают пульсирующую боль, например, у пациентов с панаридозом, пульпитом и другими острыми воспалениями.

В дополнение к маятниковым движениям, которые происходят в сердечном ритме, на стадии венозной гиперемии происходят другие изменения кровотока – закупорка капилляров агрегатами состава, промывание тромба, сжатие открытия или закрытия просвета капилляров, региональное расширение капилляров и т. д. Эти нарушения не являются синхронными.

Однако наблюдаемые изменения кровообращения при развитии воспаления не всегда постоянны. Спазм артериол часто не обнаруживается. Острое воспаление после легкого ожога в основном характеризуется артериальной гиперемией, тогда как сразу после сильного кислотного ожога наблюдается застой. При хроническом воспалении кожи обычно наблюдаются признаки венозной гиперемии, отека и цианоза.

Если посмотреть на клинически выраженное очаговое воспаление в пространстве, наиболее выраженное повреждение ткани находится в центре очага (зона альтерации) – тромбоз сосудов, некроз тканей, гнойные тела, микрофаги, а также могут быть обнаружены наиболее серьезные отеки.

Зона альтерации окружена тканями с высокой концентрацией биологически активных веществ, в которых возникают тяжелые нарушения кровообращения – венозный застой и венозная гиперемия. Затем, по направлению к периферии, следует самая широкая область – артериальная гиперемия, которая вызывает покраснение от источника воспаления.

В области артериальной гиперемии концентрация биологически активных веществ ниже. Зона микрофага по направлению к периферии окружена зоной макрофагов и фибробластов.

Продолжение статьи

- Часть 1. Этиология и патогенез воспаления. Классификация.

- Часть 2. Особенности обмена веществ при воспалении.

- Часть 3. Физико – химические изменения. Роль нервной и эндокринной систем в развитии воспаления.

- Часть 4. Изменения в периферическом кровообращении при воспалении.

- Часть 5. Экссудация. Экссудат и транссудат.

- Часть 6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис.

- Часть 7. Фагоцитоз. Асептическое и острое воспаление.

- Часть 8. Распространение. Последствия. Принципы лечения воспаления.

Источник