Некроз при воспалении является

Причины и симптомы некроза, исход и профилактика

Причины некроза

Некроз – необратимое прекращение жизненной активности клеток, тканей или органов в живом организме, вызванное влиянием болезнетворных микробов. Причиной некроза может быть разрушение ткани механическим, термическим, химическим, инфекционно-токсическим агентом. Это явление возникает вследствие аллергической реакции, нарушения иннервации и кровообращения. Степень выраженности омертвления зависит от общего состояния организма и неблагоприятных местных факторов.

Развитию некроза способствует наличие патогенных микроорганизмов, грибков, вирусов. Также негативное воздействие имеет охлаждение в той области, где имеется нарушение кровообращения, в таких условиях усиливается спазм сосудов и ещё больше нарушается циркуляция крови. Чрезмерное перегревание влияет на повышение обмена веществ и при недостатке кровообращения появляются некротические процессы.

Симптомы некроза

Онемение, отсутствие чувствительности – самый первый симптом, который должен стать поводом для посещения врача. Наблюдается бледность кожных покровов в результате неправильного кровообращения, постепенно цвет кожи становится синюшным, потом черным или темно-зеленым. Если некроз возникает в нижних конечностях, то вначале это проявляется быстрым утомлением при ходьбе, ощущением холода, судорогами, появлением хромоты, после чего образуются незаживающие трофические язвы, некротизирующиеся со временем.

Ухудшение общего состояния организма происходит от нарушений функций центральной нервной системы, кровообращения, дыхательной системы, почек, печени. При этом наблюдается снижение иммунитета из-за появления сопутствующих болезней крови и анемии. Происходит расстройство обмена веществ, истощение, гиповитаминоз и переутомление.

Виды некроза

В зависимости от того какие изменения происходят в тканях выделяют две формы некроза:

· Коагуляционный (сухой) некроз – возникает, когда тканевый белок сворачивается, уплотняется, высыхает и превращается в творожистую массу. Это результат прекращения притока крови и испарения влаги. Участки ткани при этом сухие, ломкие, темно-коричневого или серо-желтого цвета с четкой демаркационной линией. На месте отторжения мертвых тканей возникает язва, развивается гнойный процесс, формируется абсцесс, при вскрытии образуется свищ. Сухой некроз образуется в селезенке, почках, культе пуповины у новорожденных.

· Колликвационный (влажный) некроз – проявляется набуханием, размягчением и разжижением мертвых тканей, образованием массы серого цвета, появлением гнилостного запаха.

Существует несколько видов некроза:

· Инфаркт – возникает в результате внезапного прекращения кровоснабжения в очаге ткани или органа. Термин ишемический некроз означает некроз части внутреннего органа – инфаркт мозга, сердца, кишечника, легкого, почки, селезенки. При небольшом инфаркте происходит аутолитическое расплавление или рассасывание и полное восстановление ткани. Неблагоприятный исход инфаркта – нарушение жизнедеятельности ткани, осложнения или смерть.

· Секвестр – омертвевший участок костной ткани располагается в секвестральной полости, отделяется от здоровой ткани по причине гнойного процесса (остеомиелит).

· Гангрена – омертвение кожи, слизистых поверхностей, мышц. Её развитию предшествует некроз тканей.

· Пролежни – возникают у обездвиженных людей вследствие длительного сдавливания тканей или повреждения кожи. Все это приводит к образованию глубоких, гнойных язв.

Диагностика некроза

К сожалению часто пациентов отправляют на обследование, выполняемое с помощью рентгена, но данный метод не позволяет выявить патологию в самом начале её развития. Некроз на рентгеновских снимках заметен, только лишь на второй и третьей стадии болезни. Анализы крови также не дают эффективных результатов при исследовании данной проблемы. Современные аппараты магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии на сегодняшний день позволяют вовремя и точно определить изменения в структуре ткани.

Исход некроза

Исход некроза бывает благоприятным в случае, если наблюдается ферментативное расплавление ткани, прорастание соединительной ткани в оставшиеся омертвевшие ткани, при этом образуется рубец. Зона некроза может обрастать соединительной тканью – образуется капсула (инкапсуляция). Ещё в участке мертвой ткани может образоваться кость (оссификация).

При неблагоприятном исходе происходит гнойное расплавление, осложняющееся кровотечением, распространением очага – развивается сепсис.

Смертельный исход характерен для ишемических инсультов, инфаркта миокарда. Некроз коркового слоя почек, некроз поджелудочной железы (панкреонекроз) и. т. д. – поражения жизненно важных органов приводят к летальному исходу.

Лечение некроза

Лечение любого вида некроза будет успешным, если болезнь обнаружена на ранней стадии. Существует много методик консервативного, щадящего и функционального лечения, только высококвалифицированный специалист может определить какая из них наилучшим образом подойдет для максимально эффективного результата.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность – “Лечебное дело” в 1991 году, в 1993 году “Профессиональные болезни”, в 1996 году “Терапия”.

Наши авторы

Источник

Завершающим этапом повреждений тканей организма является их гибель. Однако сами повреждения связаны не только с патологическими процессами, возникающими в организме, но и со старением функционирующих биологических структур. Вместе с тем механизмы гибели клеток и тканей в условиях нормы и в условиях патологии значительно отличаются друг от друга и имеют разное морфологическое выражение.

АПОПТОЗ

Апоптоз — физиологическая гибель клеток в живом организме.

Общая характеристика.

Все ткани организма имеют свой срок жизни, после истечения которого и прекращения функции они должны погибнуть и на их месте появляются новые, аналогичные погибшим, клетки и ткани. Сроки жизни у разных живых структур различны. Они определены в их геноме, т. е. генетически запрограммированы. Поэтому апоптоз является генетически запрограммированной гибелью клеток. Это важнейший физиологический процесс, позволяющий организму постоянно сохранять функции своих структур на определенном уровне. Кроме того, в процессе образования новых клеток и внеклеточных структур возникают генетические ошибки, происходят мутации и появляются клетки, отличающиеся от клеток организма. Они должны быть немедленно уничтожены, и их гибель также осуществляется с помощью апоптоза, который является и механизмом генетического контроля синтеза веществ и клеток организма. Таким образом, апоптоз как физиологический процесс протекает непрерывно на протяжении всей жизни человека, и биологический смысл его заключается в поддержании постоянства клеток и тканей организма, т. е. тканевого гомеостаза. С помощью апоптоза происходит инволюция органов и тканей после завершения ими своих физиологических функций, например атрофия вилочковой железы после окончания формирования иммунной системы, атрофия половой системы женщин после завершения детородной функции, атрофия органов и тканей при старении человека и др.

Вместе стем апоптоз может развиваться и в условиях патологии — в тех случаях, когда повреждающие факторы действуют на гены, контролирующие включение программы апоптоза. Обычно это происходит с помощью определенных веществ — цитокинов, различных факторов роста, гормонов, активизирующихся при заболеваниях и функционирующих на молекулярном уровне. Эту особенность апоптоза нередко пытаются использовать в клинике. Например, в онкологии постоянно идет поиск возможностей стимулировать апоптоз в злокачественных опухолях с тем, чтобы активизировать распад опухолевых клеток, и это весьма перспективный путь онкотерапии.

Морфология апоптоза.

Апоптоз развивается в отдельных клетках, которые вначале теряют контакты с соседними клетками, затем уменьшаются в размерах, в их ядрах конденсируется хроматин. ядра становятся изрезанными, плотными и фрагментируются на отдельные глыбки. Одновременно происходит распад цитоплазмы, в которой сохраняются в конденсированной форме внутриклеточные структуры. В результате клетка распадается на апоптозные тельца, каждое из которых окружено мембраной. Апоптозные тельца очень быстро поглощаются окружающими клетками, иногда макрофагами. Однако в ответ на апоптоз никогда не развивается воспалительная реакция и на месте погибших клеток воспроизводятся клетки той же ткани. Следует подчеркнуть, что апоптозу подвергаются лишь клетки, но не ткани в целом.

НЕКРОЗ

Некроз — гибель клеток и тканей в результате патологических воздействий.

Причины некроза разнообразны, однако их можно объединить в пять групп:

- травматический некроз, который является результатом прямого действия на ткань физических или химических факторов (механических, температурных, радиационных, кислот, щелочей и др.);

- токсический некроз развивается при действии на ткани токсических факторов бактериальной или иной природы;

- трофоневротический некроз, который связан с нарушениями иннервации тканей при заболеваниях центральной или периферической нервной системы;

- аллергический некроз — следствие иммунных реакций немедленной или замедленной гиперчувствительности;

- сосудистый некроз, обусловленный прекращением циркуляции крови в артериях, реже — в венах.

По консистенции мертвых масс некроз может быть коагуляционным, казеозным и колликвационным.

Коагуляционный (плотный) некроз возникает при коагуляции распавшегося белка, обычно в мышечных тканях и в большинстве внутренних органов.

Разновидностью коагуляционного некроза является казеозный (творожистый) некроз, массы которого имеют замазкообразную консистенцию; развивается при некоторых видах воспаления.

Колликвационный некроз развивается в тканях, богатых жидкостью, например в головном мозге.

По механизму действия фактора, вызвавшего некроз, выделяют:

- прямой некроз, который возникает при непосредственном действии на ткань причины, вызывающей ее гибель, — травма, токсины, высокая или низкая температура и т. п.;

- непрямой некроз, когда причина гибели ткани связана с нарушениями функций сосудов, нервов или с аллергическими реакциями.

Некрозу предшествует период умирания, он никогда не возникает мгновенно. Период умирания может быть длительным или быстрым. В этот период в клетках и во внеклеточном матриксе развиваются изменения, представляющие собой тот или иной вид дистрофии, чаще белковый. Эти изменения называются некробиозом, или парабиозом. Функции клеток и органов при этом ослабевают и прекращаются, но на начальных этапах процесса они могут восстановиться, если ликвидирована причина, вызвавшая некробиоз. Если же причина продолжает действовать, дистрофия становится необратимой, некробиоз переходит в некроз и какие-либо функции прекращаются. Некротизированные ткани под действием гидролитических ферментов подвергаются разложению — аутолизу. В области очага некроза развивается воспаление как ответная реакция организма на гибель его части.

Морфология некроза зависит от его причины, но общим является изменение цвета некротизированной ткани и ее консистенции. Цвет некротических масс зависит от наличия примесей крови и различных пигментов. Мертвая ткань бывает белой или желтоватой, нередко окружена красно-бурым венчиком. При гнилостном расплавлении мертвая ткань издает характерный дурной запах. Микроскопические признаки некроза складываются из необратимых изменений ядер и цитоплазмы клеток. В период некробиоза клетки теряют воду, поэтому при некрозе ядра сморщиваются и уплотняются — развивается кариопикноз. Затем нуклеиновые кислоты в виде отдельных глыбок выходят из ядра в цитоплазму клетки — происходит распад ядра — кариорексис. Наконец, ядерное вещество растворяется — наступает кариолизис. Исчезновение клеточных ядер — один из основных признаков некроза. Та же динамика гибели наблюдается в цитоплазме, в которой развиваются плазморексис и плазмолиз. Наконец, растворяется вся клетка — происходит цитолиз.

При некрозе интерстициальной и сосудистой тканей экстрацеллюлярный матрикс набухает и расплавляется, волокнистые структуры подвергаются фибриноидному некрозу и уплотняются. Образовавшиеся некротические массы носят название некротический детрит. Вокруг очага некроза, отграничивая его от живых тканей, развивается демаркационная линия, представляющая собой зону воспаления. Эта линия имеет большое значение в хирургической практике, так как указывает на возможные пределы иссечения погибших тканей или уровень ампутации конечности.

Исходы некроза.

Благоприятный, при котором происходит ферментативное расплавление некротизированных тканей, после чего они подвергаются организации, т. е. замещению дефекта соединительной тканью, обычно с образованием рубца, или инкапсуляции, т. е. отграничению некротизированного участка соединительной тканью. При этом нередко некротизированные массы подвергаются петрификации. На месте колликвационного некроза образуется полость — киста.

Неблагоприятный, когда некроз ткани или органа заканчивается смертью больного, например инфаркт миокарда или некроз поджелудочной железы. Кроме того, некротизированные ткани могут подвергаться гнойному расплавлению, при котором токсичные продукты некроза и аутолиза всасываются в кровь, развивается интоксикация, которая также может привести к смерти.

Клинико-морфологические формы некроза.

В зависимости от локализации и особенностей некроза выделяют его следующие клинико-морфологические формы.

Гангрена — некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. При этом железо гемоглобина, находящегося в некротизированных тканях, соединяется с сероводородом воздуха и образуется сульфид железа, придающий некротизированным тканям черный цвет. Гангрена развивается в коже, конечностях, кишечнике, легких, влагалище, матке и т. д. Имеется несколько разновидностей гангрены (рис. 12):

- сухая гангрена развивается в тканях с малым содержанием жидкости, при этом ткани могут подвергаться мумификации. Она характерна для конечностей, возникает на разных участках тела при их отморожении, ожогах, при тяжелых инфекциях;

- влажная гангрена обычно развивается в тканях, богатых жидкостью, поэтому встречается в легких, матке, кишечнике. У ослабленных детей, страдающих корью или скарлатиной, иногда развивается влажная гангрена щеки — нома;

- анаэробная или газовая гангрена возникает при тяжелых, обычно массивных ранениях или травмах конечностей при попадании врану бактерий — анаэробов. Внекротизированных мышцах развивается коагуляционный некроз, они становятся грязно-серыми, при надавливании из них выделяются пузырьки газа.

Пролежень имеет трофоневротическое происхождение, возникает на участках кожи, подкожной клетчатки или слизистых оболочек. подвергающихся давлению у ослабленных больных, страдающих онкологическими, сердечно-сосудистыми и некоторыми инфекционными заболеваниями. Пролежни могут возникать вобласти крестца, ягодиц, пяточных костей, а также в трахее или гортани от давления трахеостомической трубки после операции трахеостомии.

Рис. 12. Гангрена. Влажная гангрена кожи бедра (а) и стопы (б); сухая гангрена стопы (в), предплечья и кисти (г).

Секвестр — участок омертвевшей ткани, свободно располагающийся среди живых тканей, обычно сопровождающийся гнойным воспалением. Особенно часто секвестром является некротизированный фрагмент кости при остеомиелите.

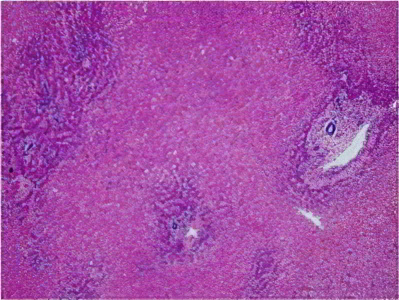

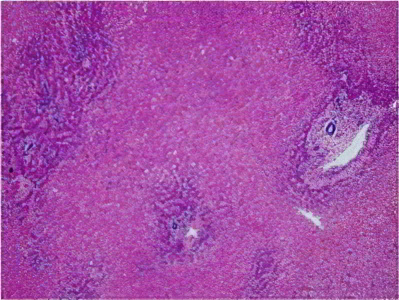

Рис. 13. Инфаркт. а — белые (ишемические) инфаркты селезенки; б — красные (геморрагические) инфаркты легкого; в — микроскопическая картина геморрагического инфаркта легкого; г — ишемические инфаркты почки; д — микроскопическая картина ишемического инфаркта почки. Участки некроза тканей показаны стрелками.

Инфаркт — некроз ткани внутренних органов, развивающийся в результате острого нарушения кровообращения в них при тромбозе, эмболии, длительном спазме артерий. Наиболее яркими примерами этого вида некроза являются инфаркты миокарда, головного мозга, легких, почек, селезенки (рис. 13). Инфаркты различают по форме и цвету, что зависит от особенностей органа и архитектоники его сосудистой системы:

- по форме

- — клиновидная;

- — неправильная.

- по цвету

- — белый;

- — красный;

- — белый с геморрагическим венчиком.

Сравнительная характеристика апоптоза и некроза

Отличия апоптоза от некроза связаны с различиями в их распространенности, генетических, биохимических, морфологических и клинических проявлениях:

- апоптоз — физиологический вид смерти, некроз возникает в условиях патологии;

- апоптоз генетически запрограммирован, некроз развивается под воздействием различных повреждающих причин и не связан с геномом клетки;

- апоптоз распространяется только на отдельные клетки, некроз развивается на территории ткани и даже целого органа;

- апоптоз не сопровождается дистрофическими изменениями клеток, некрозу предшествует дистрофия, имеющая характер некробиоза;

- апоптоз не сопровождается воспалением, вокруг некроза обязательно развивается воспалительная реакция;

- апоптоз заканчивается фагоцитозом апоптозных телец соседними клетками, некроз заканчивается аутолизом погибшей ткани;

- после апоптоза восстанавливаются клетки, аналогичные погибшим, на месте некроза обычно разрастается рубцовая соединительная ткань;

- апоптоз не сопровождается активацией внутриклеточных гидролитических ферментов, некроз развивается с помощью гидролаз;

- апоптоз не имеет клинических проявлений, некроз сопровождается выраженной клинической симптоматикой.

Апоптоз и некроз — два разных варианта гибели клеток и тканей в живом организме, хотя некоторые патогенные факторы, способные оказывать воздействие на генетический код, могут вызывать апоптоз. Однако при этом апоптоз все-таки остается физиологическим механизмом смерти, но активизирующимся в условиях определенной патологии.

Все описанные изменения — дистрофии, апоптоз и некроз — носят характер типовых (или стереотипных) реакций, которыми организм отвечает на различные воздействия, и те или иные их сочетания возникают при любых болезнях, что необходимо учитывать при назначении лечения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Что такое некроз: причины некроза, лечение некроза, некроз кожи

Некроз – это процесс характеризующийся омертвением тканей в организме. Возникновение данного заболевания обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов, возникающих на фоне прогрессирующего опухолевого процесса, либо в послеоперационный период.

некроз симптомы и лечение, некроз кожи

Причины некроза

• Различные травмы внутреннего или внешнего характера;

• Радиационное излучение;

• Ранения;

• Влияние аллергенов в организме;

• Сбой в процессе кровотока к органам, а так же к тканевому покрову организма;

• Воздействие патогенных микроорганизмов;

• Воздействие токсинов присутствующих в организме;

• Влияние химических веществ, которые могут проникнуть в организм путем приема лекарственных препаратов, либо в случае отравления;

• В результате прогрессирующих пролежней, либо язв в организме.

некроз причины, лечение некроза

В медицине наблюдается определенная классификация данного заболевания, помогающая в установлении правильного диагноза в процессе диагностики.

Классификация некроза

Формы некроза:

1. По механизму возникновения:

• Прямая форма некроза, представляющая собой токсический, либо травматический процесс возникновения заболевания;

• Непрямая форма некроза, аллергического или ишемического характера.

2. Клинические формы некроза, проявления:

• Колликвационный некроз. Данный процесс характеризуется нарушением функции сворачиваемости крови, сопровождается отечностью и вызывает процесс изменение тканевого покрова;

• Коагуляционный некроз. Данная форма характеризуется, процессом обезвоживая омертвевших тканей в организме. К данной форме так же относятся следующие проявления:

• Проявление казеозного некроза;

• Возникновение ценкеровского некроза;

• Проявление фибриноидного некроза в области соединительных тканей;

• Проявление жирового некроза.

Симптомы некроза

Данное заболевание имеет определенную симптоматику, которая значительным образом влияет на процесс диагностических процедур и лечебные мероприятия.

Основная симптоматика заболевания некроз:

• Ощущение онемения в конечностях;

• Появление чрезмерной бледности на коже, которая переходит к синему оттенку. Данный процесс обусловлен нарушением функционирования кровообращения;

• Функция чувствительности отсутствует;

• Появление судорог;

• Проблемы с функционированием опорно-двигательного аппарата, особенно в процессе ходьбы;

• Появляется ощущения холода конечностей;

• Образование прогрессирующих трофических язв.

При тяжелой стадии заболевания начинается нарушение функционирования основных органов, а так же центральной нервной системы и полный отказ работоспособности опорно-двигательного процесса. Появляются признаки анемии и болезни крови. Нарушается процесс обмена веществ, наступает истощение организма.

При каких болезнях может быть некроз?

Важно знать, что такое некроз перед началом диагностики данного заболевания. Некрозом называют необратимые процессы, при которых отмечается постепенное отмирание клеточной ткани либо отдельных участков органа. Некроз является конечным результатом разложения ткани в ещё живом и функционирующем организме.

Другое название некроза – гангрена (одна из разновидностей патологии). Развитие этого заболевания происходит непосредственно в кожных покровах, где существуют условия для атрофии. Другими словами, некроз будет в тех тканях, которые были повреждены.

Причины некроза могут быть разными. Развитие этого страшного заболевания происходит на участках организма с нарушенной циркуляцией крови. Причем это происходит на максимально удаленных тканях от основных сосудов, питающих организм кровью.

Гангрена может образоваться на фоне определенных заболеваний и состояний:

- физических – повышенных или сниженных температурных показателей, огнестрельного ранения, поражения током или радиоактивного облучения;

- биологических – патологий вирусной и бактериальной природы;

- аллергических – некоторых болезней инфекционно-аллергической природы, сопровождающихся фиброидным некрозом;

- сосудистых – инфаркта, являющегося в своем роде сосудистым некрозом, при котором нарушается циркуляция крови в организме;

- токсических – интоксикации всевозможными химикатами и токсинами, приводящей к повреждению тканей в организме, что иногда становится причиной некроза;

- трофоневротических – это приводит к формированию незаживающих язв, пролежней из-за иннервации в тканях и нарушения микроциркуляции кровотока.

Кроме того, развитие некроза возможно при сахарном диабете, а также при нарушении функций в спинномозговом канале либо крупных нервах.

Диагностика некроза

Определить наличие изменений в поверхностных тканях способен врач-гистолог, который знает, что такое некроз и какими симптомами он проявляется. Чтобы подтвердить диагноз, установленный при устном опросе и визуальном осмотре человека, назначается лабораторное исследование крови и образцов секрета, взятого из пораженного участка.

Если при диагностированном некрозе появились подозрения на газообразование, доктор назначает проведение рентгена. Для выявления некротических процессов внутри организма требуется более тщательная и обширная диагностика. В подобной ситуации требуется проведение следующих диагностических процедур:

· Рентгенологического исследования – используется, чтобы исключить наличие каких-либо иных патологий, которые сопровождаются схожей симптоматикой. Эта методика эффективна на начальной стадии развития болезни.

· Радиоизотопного сканирования – назначается в том случае, когда на рентгеновском снимке отсутствует точная информация. Перед началом процедуры пациенту вводится специальный раствор с содержанием радиоактивных элементов, благодаря которым удается рассмотреть на плёнке поврежденную ткань (из-за проблем в циркуляции крови этот участок будет явно виден).

· Компьютерной томографии – назначают при возникновении подозрений на развитие некротических процессов в тканях костей. Подобное исследование способствует выявлению кистозных полостей. Присутствие жидкостного секрета в них является свидетельством формирования заболевания.

· Магнитно-резонансной томографии – это высокоэффективная и безвредная диагностическая методика, которая позволяет определить наличие любой стадии и формы гангрены, а также наличие изменений в клеточной ткани.

Сухой некроз

Перед тем как начать лечение некроза, нужно узнать, что такое сухой некроз и какими симптомами он сопровождается. Сухим (коагуляционным) некрозом называют процесс, возникающий на фоне свертывания, уплотнения, высыхания и преобразования тканевого белка в субстанцию творожистого характера.

Такая форма заболевания чаще всего не прогрессирует, она обычно развивается на определенном участке тела либо в органе. При сухом некрозе наблюдается постепенное подсушивание отмершей ткани, со временем образуется демаркационная линия, с помощью которой чётко отделяется погибшая ткань от жизнеспособной.

Кроме того, при такой форме заболевания некротизированные ткани уменьшаются в объёме. Этот процесс в медицине носит название мумификация. В этом случае пациента беспокоят сильные ишемические боли, кожные покровы становятся бледными, приобретают мраморную окраску, холодеют.

Также отмечаются такие симптомы некроза:

- нарушение пульсации;

- исчезновение чувствительности;

- возникновение чувства онемения.

Если некротический процесс затронул конечности, и болевой синдром продолжительный, существует вероятность развития спазма в коллатеральных ответвлениях артерий.

Некротические изменения распространяются от периферических областей вверх, что в результате приводит к закупорке сосудов. Изначально необходимо предотвратить заражение поврежденного участка, что подразумевает введение всевозможных жидкостей, предупреждающих развитие инфекционных процессов в тканях. Подобная форма гангрены представляет незначительный риск для жизнедеятельности пострадавшего, поскольку поражает лишь небольшую поверхность тела.

Формирование сухого некроза наблюдается у пациентов с более устойчивой иммунной системой. Болезнь развивается в кожных покровах, где много белков и мало жидкостей. Течение некроза не сопровождается проникновением болезнетворных бактерий. Также эта форма не развивается в качестве осложнения какого-то сопутствующего заболевания. Коагуляционная гангрена развивается на фоне проблем с кровообращением на определенной области тела. Нередко на фоне сухого некроза из-за недостаточной циркуляции крови и кислородного голодания, а также под влиянием всевозможных провоцирующих факторов наблюдается поражение почек, селезёнки, надпочечников.

Распространяется некроз по разным зонам:

- на фоне атеросклероза и артериального тромбоза формирование сухого некроза наблюдается на конечностях;

- при ожогах и обморожениях, а также при заболевании Рейно некротическим процессом оказываются затронуты пальцы;

- на фоне сыпного тифа поражаются кожные покровы.

Образование болезни связано с проблемами в питании кровью конкретного участка тела. К разновидностям коагуляционной гангрены причисляют анемический инфаркт, казеозную форму некроза на фоне туберкулёза, сапе. При подобной разновидности некроза погибшая клетка лишается ядра, хотя её линии остаются прежними ещё некоторое время.

Если рассматривать в микроскопе клетку, лишившуюся ядра, можно увидеть желеобразную, однородную розовую субстанцию, состоящую из цитоплазмы. Когда цитоплазматические белки свертываются, у них появляется устойчивость к воздействию лизосомальных ферментативных веществ, из-за чего они разжижаются медленнее. Такая разновидность гангрены носит название «сухой», так как омертвевшая область плотная, сухая, крошащаяся, с белым или желтым оттенком. Кожные покровы отмирают и обезвоживаются.

Острый некроз коркового вещества почек

Острым некрозом коркового вещества в почках называют разрушительный процесс в корковых тканях, образующийся в результате нарушения функций в почечных артериолах. Из-за этого развивается хроническая почечная недостаточность.

Эту редкую болезнь чаще всего диагностируют:

- у младенцев сразу после рождения;

- у женщин во время вынашивания ребёнка;

- у рожениц на фоне послеродового сепсиса;

- после осложненной беременности.

Данная форма некроза сопровождается макрогематурией, болезненными ощущениями в поясничном отделе, лихорадкой, а также признаками, характерными для уремии. Возможно преобладание симптоматики заболевания, ставшего первопричиной формирования гангрены. Для определения проблемы врач может назначить МРТ, КТ, радиоизотопное исследование либо биопсию почек.

Летальность на протяжении года от этого заболевания наступает примерно в 20% случаев. Терапия заключается в устранении основной болезни и сохранении функциональности почек.

Острый некроз в корковом почечном веществе бывает очаговой либо диффузной формы. При двустороннем поражении артериол в почках разрушается корковая ткань и формируется почечная недостаточность. Это приводит к кальцификации корковой ткани. Но при этом повреждения юкстамедуллярной части корковой ткани, мозгового вещества и подкорковой области не наблюдаются.

Асептический некроз головки бедренной кости

некроз это омертвение тканей

Многие пациенты не знают, что такое некроз головки бедренной кости. Асептическим некрозом головки бедра считается частичное отмирание костномозговой ткани в бедренной головке. Это приводит к нарушению питания кровью данного участка. В результате развивается локальный остеопороз и остеонекроз.

Рассмотрим симптомы некроза данного типа:

- возникновение нарастающих болей;

- ограниченная двигательная активность;

- проблемы в функционировании тазобедренной суставной ткани.

Эта болезнь иногда приводит к инвалидности пациента. Диагноз устанавливают, учитывая жалобы больного, данные осмотра, результаты рентгенологического исследования, МРТ, КТ, а также сцинтиграфии.

Лечение асептического некроза

- приеме медикаментов;

- проведении физиотерапевтических процедур;

- лечебной физкультуре;

- ортопедических мероприятиях;

- корригирующей остеотомии.

Если головка сильно разрушена, прибегают к помощи эндопротезирования.

Бедренная кость разрушается непосредственно из-за локальной ишемии ткани вследствие формирования тромба из-за проблем с кровообращением. Причиной становится сосудистое заболевание либо внешнее сдавливание.

Образованию тромбов зачастую способствуют следующие факторы:

- Интоксикация – согласно статистике, в 65% случаев развитие АНГБК происходит на фоне алкоголизма, длительного приёма глюкокортикоидов и продолжительной химиотерапии.

- Наличие лучевых поражений – лучевой болезни, использования облучения в терапевтических целях.

- Проблемы с сосудами – наличие атеросклероза.

- Наличие заболеваний внутренних органов – панкреатита, почечной недостаточности, синдрома Кушинга.

- Заболевания кроветворной системы.

Среди других причин стоит отметить трансплантацию органов, онкологию, декомпрессионные патологии, аллергию.

По данным статистики, в 12-20% случаев диагностируют асептический некроз, сформировавшийся в результате неустановленных причин (идиопатический).

Некроз миоматозного узла

Некрозом миоматозного узла называют негативные последствия, проявившиеся после перенесенной миомы матки. Причиной становятся проблемы с васкуляризацией и питанием новообразования, из-за чего начинаются необратимые перемены в узловом формировании. При данной разновидности заболевания наблюдается тошнота, рвота, повышенная температура, напряжение переднего отдела брюшины, дизурия и задержка газов.

Чтобы определить гангрену миоматозного узла, врач проводит общий осмотр пациентки, а также исследует влагалище. Врач назначается ультразвуковое исследование органов малого таза и лапароскопию. В подобной ситуации в экстренном порядке проводится операция – консервативная миомэктомия, ампутация тела матки, гистерэктомия, пангистерэктомия.

Причина возникновения проблем с кровообращением в теле миоматозного узла кроется в:

- перегибе или перекручивании ножки новообразования;

- венозном застое;

- ишемии;

- образовании множественных тромбов в теле интрамуральных узлов.

Опухоль в матке в процессе увеличения в объёме способна стать причиной деформации или полного сдавливания сосудов, которые питают орган. Интрамуральные узлы нередко страдают от некротических и ишемических процессов при выраженных с