Осложнение кишечной инфекции воспаление легких

Эти формы пневмоний нуждаются в выделении в особую группу ввиду значения их как фактора, отягчающего течение острых расстройств пищеварения, питания и всех желудочно-кишечных заболеваний и ухудшающего их прогноз, а также в связи с некоторой трудностью их диагностики.

По данным клиницистов и патологоанатомов, непосредственной причиной летального исхода при всех желудочно-кишечных заболеваниях обычно является присоединение пневмоний. В то же время, согласно заключениям ряда патоморфологов, эти пневмонии в значительном числе случаев (20-40% и выше) не бывают распознаны при жизни, что уже говорит о трудности диагностики этих форм.

Клиническое течение пневмоний при острых расстройствах питания всецело связано с основным заболеванием, поскольку пневмонии у детей чаще всего являются вторичным заболеванием.

Пневмонии, осложняющие острые расстройства питания типа диспепсии без тяжелого токсикоза, мало отличаются от описанных выше и дают как локализованные, так и токсические формы. По данным рентгеноскопии, локализованные пневмонии бывают обычно мелкоочаговые – сливные и рассеянные, а также паравертебральные, особенно у детей первых месяцев жизни, токсические формы имеют ту же локализацию, иногда бывают сливные двусторонние.

Этиология их чаще всего микробного характера, так как нередко острый катар дыхательных путей и вирусный грипп вызывают почти одновременно заболевание желудочно-кишечного тракта (парентеральная диспепсия) и пневмонию. В отдельных случаях пневмония присоединяется значительно позже, и тогда можно думать, что в ее возникновении ведущую роль играет или присоединение второй инфекции или кишечная палочка, распространяющаяся в организме гематогенным и лимфогенным путем. Н. Л. Водонос путем изучения в возрастном аспекте структурных изменений легких, плевры и кишечника у детей пытается доказать распространение микробного начала из кишечника через лимфатические узлы брыжейки и по лимфатическим щелям в сторону грудной полости. На этом пути имеется значительное количество коллатералей, способствующих продвижению лимфы к корню легкого мимо грудного протока. Путем ретроградного тока лимфы инфекция распространяется в легочной ткани, что особенно, характерно для раннего детского возраста. По мнению Н. Л. Водоноса, путь распространения инфекции может быть представлен следующей схемой: стенка кишечника – лимфатические сосуды – лимфатические узлы брыжейки – лимфатические щели переднего средостения – корень легкого – паравертебральная область. Наряду с этим имеется и другой путь: грудной проток – правое сердце, легкие, т. е. лимфогематогенный путь. Чаще всего для начальной стадии процесса характерна прикорневая локализация с последующим распространением инфекции к периферии, или в паравертебральную область.

Нужно иметь в виду, что при всех кишечных заболеваниях у детей раннего возраста имеется более или менее значительный метеоризм с высоким стоянием диафрагмы, а также увеличение печени и эмфизема легких. Все эти моменты затрудняют раннюю объективную диагностику развивающейся пневмонии. Но типичные для этих форм симптомы сохраняют свое значение. Ряд клиницистов давно отметили; что развитие пневмонии при острых расстройствах питания и кишечных заболеваниях возникает обычно вслед за значительной потерей веса, связанной с обезвоживанием организма. Особенно это имеет место при нарастании токсикоза.

И. С. Дергачев установил, что в условиях эксперимента клетки легочных альвеол обладают повышенной поглощающей способностью в отношении введенных в кровь веществ, причем нормальная дыхательная функция альвеолярного эпителия нарушается. Поэтому нужно всегда учитывать возможность развития пневмонии при нарастании у ребенка, страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта токсикоза и эксикоза. Другие симптомы – сероватая бледность, слабая одышка, покашливание – остаются-типичными для такой «скрытой» формы пневмонии. Наряду с потерей веса вследствие обезвоживания обычно наблюдается ряд физико-химических изменений в крови – повышение количества гемоглобина и эритроцитов, ускорение РОЭ. Эти изменения связаны с нарушением взаимоотношения плазмы и форменных элементов, в результате чего страдает и дыхательная функция крови. Указанные особенности патогенеза пневмоний при острых расстройствах питания определяют и некоторые особенности лечения их – в первую очередь восстановление нарушения водного обмена, борьбу с эксикозом и токсикозом.

Патологоанатомические изменения. По данным М. А. Тищенко, около 1/3 всех пневмоний при кишечном токсикозе как дизентерийного, так и недизентерийного происхождения остаются нераспознанными не только клинически, но и макроскопически, при секции; часть из них устанавливается только микроскопией. Автор на основе микроскопических исследований выделяет: 1) ярко выраженную пневмонию, 2) небольшие пневмонические очаги, 3) интерстициальную пневмонию, 4) случаи без пневмонии. Естественно, что наиболее трудными для прижизненной клинической диагностики являются вторая и третья группы, т. е. рассеянные очажки пневмонии и интерстициальная пневмония. Трудность диагностики увеличивается в связи с наличием выраженной эмфиземы, доходящей до разрыва легочной ткани. Образование ее в основном связано с воздействием токсинов или токсических продуктов обмена на симпатическую нервную систему, а может быть, и с развивающейся анафилаксией, зависящей от повторного всасывания большого количества измененных белков.

Заслуживает внимание тот факт, что до применения сульфаниламидов пневмония даже клинически определялась больше чем в 70% случаев. Д. Д. Лохов полагает, что каждое токсическое состояние сопровождается коллапсом сосудистой системы, что в значительной мере объясняет не только частоту пневмоний при этом состоянии, но и локализацию их в задненижних отделах легких, т. е. местах измененного кровообращения. Наряду с этим нередко имеется и растяжение бронхиол (парез бронхиальной мускулатуры) с последующим заполнением их слизью. Нарушение глубины, частоты и ритма дыхания способствует и развитию обтурационных ателектазов. Все эти данные позволяют с уверенностью говорить, что при каждом токсическом состоянии независимо от его этиологии (инфекции, алиментарного фактора, нарушения обмена) в легких ребенка с первых же дней создается преморбидное состояние или даже начальная фаза пневмонии. При слабости движения грудной клетки и снижения тонуса дыхательной мускулатуры развиваются гипопневматозы и ателектазы легочной ткани, чему способствует значительный метеоризм, снижающий нормальное отрицательное давление в верхней части брюшной полости.

Одной из почти постоянно встречающихся форм структурных изменений легких при острых расстройствах питания и при кишечных заболеваниях является поражение интерстициальной ткани легких. Но, как говорилось выше, интерстициальная пневмония редко диагностируется при жизни в своей начальной стадии, до перехода ее в смешанную форму – интерстициальную и лобулярную. Е. Н. Хохол, получив на щенках экспериментальный токсикоз, доказал значительное повышение проницаемости сосудов в легких, печени, селезенке, почках, что связывалось ею с изменением эндотелия и межклеточной соединительной ткани. Такие же изменения в легочной ткани при кишечных токсикозах установлены и у детей.

Эти данные наряду с установленной И. С. Дергачевым способностью эпителия легочных альвеол поглощать из крови чуждые вещества позволяют сделать заключение о развитии основных патологических процессов в легочной ткани, сопровождающих токсикоз: а) сосудистых расстройств с повышением проницаемости самих сосудов и развитием отеков и б) изменений легочных альвеол в результате задержки ими продуктов нарушенного обмена, поскольку ткань легких является своеобразным фильтром на пути кровотока. Основной причиной этих нарушений является влияние токсинов на автономную нервную систему кишечника и на различные отделы мозга – кору лобной и затылочной области, область серого бугра, варолиев мост, мозжечок и т. д. Особенно страдают при этом вегетативные центры гипоталамической области, что и объясняет бурное нарушение питания и обмена веществ при кишечных токсикозах детей раннего возраста, а также ряд функциональных и морфологических расстройств органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Лечение этих форм пневмоний должно проводиться по общему принципу лечения тяжелых форм воспаления легких и борьбы с токсикозом, т. е. по принципу индивидуального выхаживания больного. Очень важно при назначении антибиотиков учитывать возможную полимикробность в этиологии пневмоний при острых токсикозах и участие кишечной палочки (при колиэнтеритах). Пневмонии при колиэнтеритах, вызванных различными штаммами кишечной палочки, по своему клиническому течению и структурным изменениям в легких не отличаются от пневмоний, осложняющих дизентерию и другие желудочно-кишечные заболевания.

В период пандемии вирусного гриппа у ряда детей с эпидемиологически и вирусологически установленным заболеванием вирусным гриппом А2 наряду с атипичной пневмонией наблюдались исключительно тяжелые явления кишечного токсикоза с бурной реакцией со стороны вегетативной и центральной нервной системы и катастрофически развивающимся эксикозом. Исследования испражнений на патогенные штаммы кишечной палочки были отрицательны, несмотря на характерные изменения в легких. Это указывает, что основным в развитии легочных осложнений при кишечных токсикозах является не характер микробного возбудителя, а реакция нервной системы и изменение обменных процессов.

Клиническими наблюдениями давно установлено, что при заболевании токсической диспепсией или дизентерией наибольшая летальность наблюдалась, во-первых, у детей первых 5-6 месяцев жизни и, во-вторых, у детей со значительной степенью гипотрофии и рахита.

Для этих групп характерны и морфологические изменения в легких: у детей первых месяцев жизни преобладают значительные расстройства кровообращения и интерстициальная пневмония в разной стадии развития. Во втором полугодии жизни уже встречаются мелкоочаговые пневмонии, а в конце первого года и очаговые. Показателем реакции легочной ткани на измененные обменные процессы может считаться и степень изменения аргирофильного вещества легких.

Читать далее – Лечение пневмонии у детей

Источник

267 просмотров

21 января 2020

Здравствуйте, у ребёнка 3 года была очаговая пневмания, лежали в больнице 7 дней кололи цефтриаксон, в мазке обнаружили стрептокок, на долечивание назначили зинат, дома через сутки началась рвота и понос, поставили кишечную инфекцию, второй день, аппетит плохой,вялость, темп 37.5, понос водой нет, жидкий стул, рвота 1 раз. Кушает мало. Как при таких условиях долечивать пневманию? Кашель есть, дыхание еще жесткое

На сервисе СпросиВрача доступна консультация инфекциониста онлайн по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

Педиатр, Эндокринолог

Здравствуйте. Начните энтерол пить и отстаивать регидроном или адиарин регидро для восполнения потерь жидкости и солей

Педиатр

Здравствуйте! Поите регидроном в теплом виде часто понемногу, давайте смекту отдельно от др лекарств с интервалом 2 часа, энтерол 10-12 дн

Максии, 21 января 2020

Клиент

Маргуба, кишечную инфекцию пончтно как лечить, а что делать с зинатом, когда давать? Не вредно ли будет для желудка

Педиатр

Педиатр

Здравствуйте это ротовирус

Начните противовирусный препарат

Мотилиум

Энтерофурил

Инфекционист

Здравствуйте. Если 7 дней ребенок получал цефтриаксон, вероятнее всего необходимости в антибиотиках нет. А кишечная инфекция, которая началось у ребенка, вероятнее всего ротавирусная кишечная инфекция. В первую очередь следует следить за тем, чтобы ребенок не обезвоживался! Это обильное дробное питье: кипяченная вода, слизистые отвары, некрепкий чай, глюкозо-солевые растворы для вспаивания с низкой осмолярностью. Диета с исключением молочных, жирных, жаренных продуктов. Можно: овощные пюре, безмолочные каши, отварное нежирное мясо, овощной суп. сухари, детское печенье, галеты. Питанием дробное. Из лекарств, пробиотики, например, энтерол или линекс или аципол; при высокой температуре тела ибупрофен или парацетамол (температура тела должна нормализоваться в течение 3 дней). Если рвота будет продолжаться несмотря на питье, ребенок станет вялым, мочеиспускание редким, будет стоять вопрос о госпитализации в инфекционную больницу.

В отношении пневмонии и антибиотиков. Жесткое дыхание и кашель – это не признаки пневмонии, вероятнее всего необходимости в антибиотике нет, но можно провести рентгенографию легких и решить вопрос о необходимости антибиотика.

Максии, 21 января 2020

Клиент

Руслан, через какое время снимок будет показателен? То есть можно будет увидеть результат

Инфекционист

Максим, очаговая пневмония уже должна пройти. Контрольный снимок обычно делают через 10 дней, но если имеется ухудшение состояния или повторное повышение температуры тела контрольную рентгенографию проводят и раньше.

Максии, 21 января 2020

Клиент

Руслан, температура 37.5 наверно на фоне кишечной инфекции

Инфекционист

Максим, если температура тела повысилась после выписки допой и одновременно с диарейным синдромом, то повышение температуры тела связано с кишечной инфекции. Вероятнее всего ротавирусную инфекцию подцепили в больнице. Внутрибольничная ротавирусная инфекция встречается довольно часто.

Педиатр, Терапевт, Массажист

Вообще-то на современном этапе 7 дней вполне достаточно Для излечения пневмонии. Сдать общий анализ крови и контрольный рентген. И там будете решать. Можно вместо зинната применить другой антибиотик, только очно

Инфекционист, Гепатолог

Здравствуйте! Долечивать пневмонию как назначили, больше пить, пробиотики, сдать ПЦР кала на возбудителей острых кишечных инфекций.

Гастроэнтеролог, Терапевт, Диетолог

Добрый день. Продолжайте антибиотик в той дозировке и по той схеме, что рекомендовал лечащий врач для приема на дому. Можно добавить для иммуномодулирующего эффекта суппозитории виферон в детской дозировке. По поводу кишечной инфекции – обильно поить (попробуйте хуману электролит для детей), смекту или неосмектит (аналоги), пробиотики (бифиформ, энтерол по схеме). Исключить молочные продукты из рациона временно.

Инфекционист

Здравствуйте! Заканчивайте принимать зинат.Лечите кишечную инфекцию. Давайте смекту или лактофильтрум. По поводу пневмонии возможно применение бронхомунала в течение 10 дней.

Гинеколог, Инфекционист, Педиатр

Здравствуйте. Долечивайтесь по схеме , как назначили. Давать обязательно больше питья, хорошо регидрон и Энтерол

Оцените, насколько были полезны ответы врачей

Проголосовало 0 человек,

средняя оценка 0

Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?

Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ – задайте свой вопрос врачу онлайн.

Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально – задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!

Источник

Инфаркт в разгар кишечной инфекции. Пневмония и кишечные инфекции

Диагностика наиболее затруднена при распознавании инфаркта миокарда, развивающегося в разгар острой кишечной инфекции. Нами наблюдалось развитие инфаркта миокарда у 155 больных с пищевыми токсикоинфекциями, при этом ИБС отмечалась в анамнезе у 128 из них (82,6 %). Старше 60 лет было 96 пациентов (61,9 %).

По нашим наблюдениям, инфаркт миокарда, развившийся при острых кишечных инфекциях, имел некоторые особенности:

• острая кишечная инфекция возникала раньше инфаркта миокарда, чаще всего на 2—4 дня;

• чем тяжелее было течение острой кишечной инфекции, тем больше была вероятность развития инфаркта миокарда;

• инфаркт миокарда чаще всего развивается на фоне нарушенной гемодинамики, изменений водно-солевого обмена и кислотно-основного состояния (КОС);

• начало развития инфаркта миокарда бывает, как правило, “завуалированным”;

• боль локализовалась не только и не столько в области сердца, сколько в эпи- и мезогастрии;

• диарея, малохарактерная для “чистого” инфаркта миокарда, в этих случаях бывает отчетливо выраженной и не имеет тенденции к прекращению;

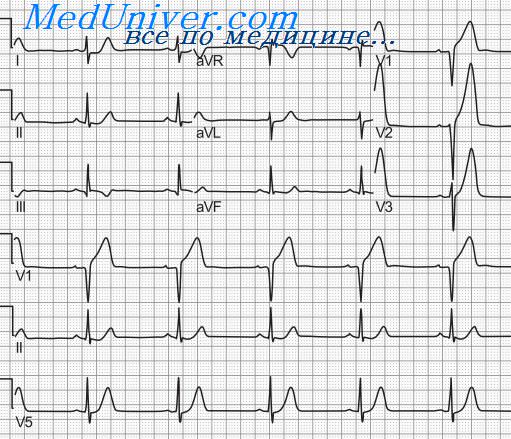

• диагностическую значимость приобретала динамика электрокардиографической картины и гиперферментемии (ACT, ЛДГ, КФК);

• диагностическую значимость теряли следующие показатели: лейкоцитоз крови; уровень гематокрита; выделение патогенных или условно-патогенных бактерий из испражнений больных.

Пневмония и кишечные инфекции

Значительные трудности возникают при проведении дифференциального диагноза между пищевыми токсикоинфекциями (сальмонеллезами) и крупозной пневмонией. Гипердиагностика пищевых токсикоинфекций может быть причиной тяжелых диагностических ошибок (например, остается нераспознанной крупозная пневмония).

Сложность диагностики обусловлена тем, что у больных крупозной пневмоний может развиться “абдоминальный синдром”, проявления которого имеют общие симптомы с сальмонеллезом. Кроме того, при крупозной пневмонии могут возникать осложнения (ИТШ), затрудняющие установление правильного диагноза.

Еще большая диагностическая трудность появляется тогда, когда крупозная пневмония осложняется коматозным состоянием с развитием отека мозга, проявления которого становятся доминирующими и оттесняют иные клинические симптомы на второй план.

Нами наблюдались 56 больных, направленных в стационар с диагнозом пищевой токсикоинфекции, у которых была выявлена также пневмония (лобарная — у 11, очаговая — у 45). Кроме того, у 7 пациентов с крупозной пневмонией наблюдался летальный исход. Абдоминальный синдром (рвота, боль в эпигастральной области, кашицеобразный или жидкий стул) зарегистрирован у всех 63 больных. Вместе с тем у подавляющего большинства наблюдавшихся больных (85,7 %) отсутствовала или была крайне слабо выражена симптоматика, характерная для пневмонии.

О возможности возникновения абдоминального синдрома при пневмониях сообщали Н.С.Молчанов и В В.Ставская (1971). Вместе с тем Е.Я.Северова и соавт. (1978) отмечали, что в последние годы острые пневмонии зачастую протекали без выраженных характерных перкуторных и аускультативных признаков и выявлялись преимущественно рентгенологически. Это вполне согласуется с мнением о том, что при крупозной пневмонии характерные аускультативные данные довольно долго не выявляются, так как уплотнение легочной ткани сравнительно поздно достигает периферических участков легких.

По данным М.К.Пермяковой и Т.Н.Бук (1978), острая пневмония не распознавалась на догоспитальном этапе (15,6 %) и в приемных отделениях больниц (10 %). Еще в большей мере это относится к пневмониям у лиц пожилого и старческого возраста.

У некоторых больных с пищевыми токсикоинфекциями (сальмонеллезами) развиваются пневмонии. Исходя из клинико-патогенетических особенностей последних, целесообразно выделить:

1) пневмонии в сочетании с пищевыми токсикоинфекциями (сальмонеллезами), т.е. микст-инфекцию;

2) пневмонии, развивающиеся у больных с септикопиемическим вариантом генерализованной формы сальмонеллеза;

3) пневмонии, возникающие у больных с острыми кишечными инфекциями, осложнеными инфекционно-токсическим шоком; 4) застойные ли гипостатические пневмонии у тяжелобольных.

В некоторых случаях проникновение микробов, вызывающих пневмонию, происходит из окружающей среды (“госпитальная инфекция”). Нами наблюдались 125 больных с пищевыми токсикоинфекциями, у которых клиническое течение заболевания осложнилось пневмонией: у 17 из них (11,2 %) пневмония возникла при ИТШ, у 135 (88,8 %) носила гипостатический характер. При ИТШ преобладал двусторонний воспалительный процесс в легких, при гипостатической пневмонии он локализовался преимущественно (75 %) в задних отделах легких.

У подавляющего большинства лиц пожилого и старческого возраста симптоматика пневмонии была значительно беднее, чем у лиц зрелого возраста, что существенно затрудняло диагностику. Частота развития гипостатической пневмонии коррелировала с тяжестью течения основного заболевания и возрастом больных.

– Также рекомендуем “Кишечные инфекции и гипертоническая болезнь. Обострение гипертонической болезни”

Оглавление темы “Дифференциация кишечных инфекций в практике врача”:

1. Кишечный трихомониаз. Кишечный лямблиоз

2. Балантидиаз и его проявления. Амебиаз в практике врача

3. Гименолепидоз. Трихоцефалез и его диагностика

4. Аскаридоз. Кишечный шистосомоз Мансона

5. Кишечная инфекция и инфаркт миокарда. Дифференциация инфекций с инфарктом миокарда

6. Инфаркт в разгар кишечной инфекции. Пневмония и кишечные инфекции

7. Кишечные инфекции и гипертоническая болезнь. Обострение гипертонической болезни

8. Неспецифический язвенный колит и кишечные инфекции. Дифференциация НЯК

9. Сахарный диабет и кишечные инфекции. Идиопатический кетоз в инфекционных болезнях

10. Хронический алкоголизм и кишечные инфекции. Абстинентный синдром в виде кишечной патологии

Источник