Основные признаки воспаления медиаторы воспаления

Воспаление (лат. inflammatio) – это сложный процесс реакции организма на внешний или внутренний повреждающий (болезненный) фактор. Воспаление направлено на устранение этого фактора, восстановление поврежденных тканей и защиту от развития заболеваний.

Таким образом, воспаление выполняет защитную функцию в организме, но только тогда, когда оно острое. Хроническое воспаление перестает быть физиологическим фактором и становится патогеном, ведущим к аутоиммунным заболеваниям и раку.

Воспаление – это естественный процесс, который происходит на определенных этапах. Без воспалительной реакции, которая активирует иммунную систему для борьбы с патогеном, например, вирусом, бактериями, травмированными участками, мы не смогли бы пережить даже самую маленькую инфекцию.

Сложность воспалительного процесса отражается в часто используемых терминах – состояние, процесс или воспалительная реакция.

Симптомы воспаления

Симптомы острого воспаления были впервые описаны римским ученым и энциклопедистом Аврелием Цельсом (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.). в единственной работе «Медицина», которая сохранилась до наших дней, он описал четыре основных симптома острого воспаления, которые иногда называют тетрадой Цельса:

- боль (лат. dolor);

- повышенная температура (лат. calor);

- покраснение (лат. rubor);

- отек (лат. tumor).

Пятый признак воспаления – потеря функции и повреждение органов (лат. Functiolaesa) был добавлен немного позже, возможно, греческим врачом и философом Галеном (129-200 н.э).

Покраснение кожи является результатом увеличения кровотока в области, пораженной патогенными микроорганизмами, отек – это результат проникновения белка и клеток из сосудов в ткани – все это вызывает боль. Температура также является следствием увеличения кровотока. В свою очередь, «потеря функции» означает, что орган не функционирует должным образом.

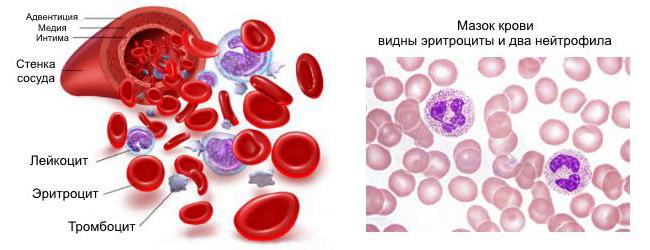

В развитии воспалительной реакции участвуют многие физиологические механизмы, связанные как с клетками – гранулоцитами, моноцитами, тромбоцитами, лимфоцитами Т и В, тучными клетками, эндотелиальными клетками кровеносных сосудов, макрофагами, фибробластами, так и с веществами, выделяемыми ими – медиаторами воспаления. Со временем могут быть поражены целые органы и могут возникнуть системные симптомы – повышение температуры тела, потеря веса, мышечная атрофия, чувство общей слабости.

Воспаление при ларингите

Как возникает воспаление?

Чаще всего повреждающий фактор, который инициирует воспалительный процесс, приходит извне. Это может быть:

- физическое повреждение – химическое, тепло или холод, механическая травма;

- биологический агент – бактерии, вирус, чужеродный белок.

Также бывает, что причиной воспаления является процесс, происходящий внутри организма – эмболия артерии, сердечный приступ или развитие рака.

Изменения в кровеносных сосудах всегда являются корнем воспалительной реакции. Сосуды расширяются, и их проницаемость увеличивается. Это приводит к проникновению медиаторов и воспалительных клеток в окружающие ткани.

Составляющие воспаления

Острое воспаление выполняет важную защитную функцию – оно удаляет возбудителя и восстанавливает нормальную функцию органа. Переход острой фазы в хроническую фазу часто связан с потерей контроля организма над воспалительными механизмами и, следовательно, с функциональными нарушениями и даже повреждением пораженной ткани. Этот процесс можно сравнить с превращением острой боли (защитной функции) в хроническую боль, которая становится самой болезнью.

Патогенез воспалительного процесса

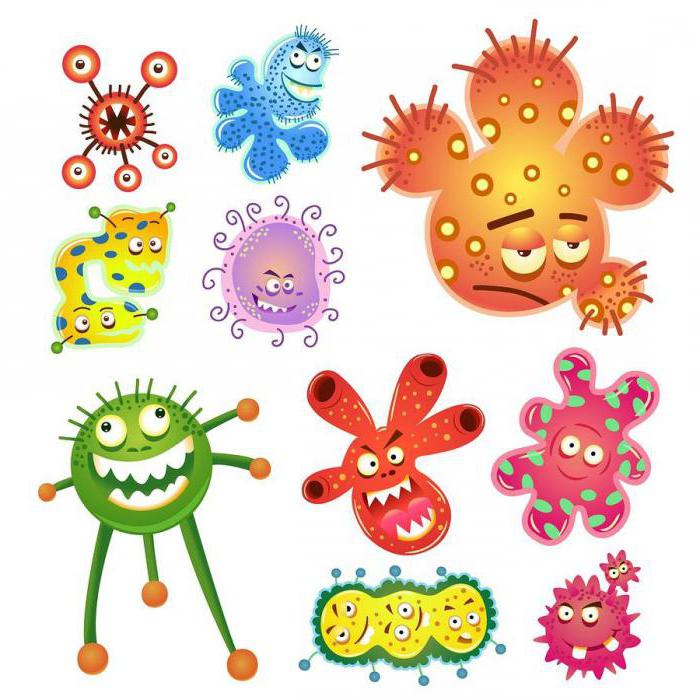

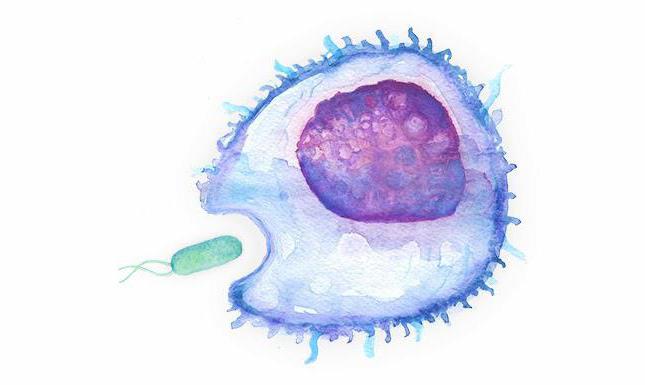

Воспалительная реакция неразрывно связана с иммунным ответом. Начинается с контакта патогена со специализированными клетками иммунной системы, так называемыми антигенпрезентирующие клетки. Когда клетки стимулируются, они продуцируют и высвобождают медиаторы воспаления, которые имеют решающее значение для инициации и поддержания воспалительного процесса.

Медиаторы оказывают про-и противовоспалительное действие на клетки-мишени, модулируя течение воспаления. Со временем адаптивная иммунная система (специфическая реакция) также участвует в борьбе с повреждающим фактором. Работа этой системы чрезвычайно точна – взаимодействие лимфоцитов Т и В приводит к выработке специфических антител, которые селективно нейтрализуют возбудителя.

Правильно функционирующая иммунная система эффективно распознает патогены и эффективно уничтожает их, не повреждая свои собственные клетки и ткани. Однако в определенных ситуациях иммунорегуляторные механизмы могут работать с дефектом – возникает воспалительная реакция на аутоантигены.

Это состояние встречается при многих аутоиммунных заболеваниях (диабет 1 типа, ревматоидный артрит, красная волчанка, целиакия, болезнь Хашимото).

Поделиться ссылкой:

Источник

Появление воспалительных процессов в ответ на действие патологического фактора является адекватной реакцией организма. Воспаление – комплексный процесс, который развивается на местном или общем уровне, возникающий в ответ на действие чужеродных агентов. Основная задача развития воспалительной реакции направлена на устранение патологического влияния и восстановление организма. Медиаторы воспаления являются посредниками, принимающими непосредственное участие в этих процессах.

Кратко о принципах воспалительных реакций

Иммунная система – охранник человеческого здоровья. При появлении необходимости она вступает в бой и уничтожает бактерии, вирусы, грибы. Однако при усиленной активизации работы процесс борьбы с микроорганизмами можно увидеть визуально или прочувствовать появление клинической картины. Именно в подобных случаях развивается воспаление как защитный ответ организма.

Различают острый процесс воспалительной реакции и хроническое ее течение. Первый возникает в результате внезапного действия раздражающего фактора (травма, повреждение, аллергическое влияние, инфекция). Хроническое воспаление имеет затяжной характер и не столь выраженные клинические признаки.

В случае местного ответа иммунной системы в зоне травмы или ранения появляются следующие признаки воспалительной реакции:

- болезненность;

- припухлость, отечность;

- гиперемия кожи;

- нарушение функционального состояния;

- гипертермия (подъем температуры).

Стадии развития воспаления

Процесс воспаления основан на одновременном взаимодействии защитных факторов кожи, крови и иммунных клеток. Сразу после контакта с чужеродным агентом организм отвечает местным расширением сосудов в зоне непосредственной травматизации. Происходит увеличение проницаемости их стенок и усиление местной микроциркуляции. Вместе с током крови сюда поступают клетки гуморальной защиты.

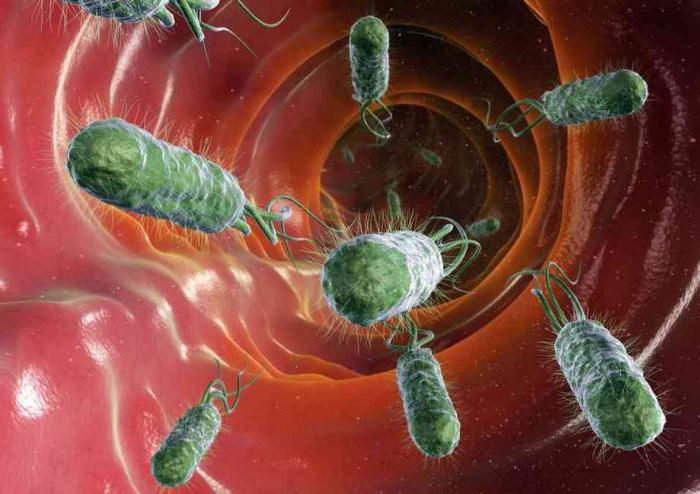

Во второй стадии иммунные клетки начинают борьбу с микроорганизмами, оказавшимися в месте повреждения. Начинается процесс, имеющий название фагоцитоз. Клетки-нейтрофилы изменяют свою форму и поглощают патологических агентов. Далее выделяются специальные вещества, направленные на уничтожение бактерий и вирусов.

Параллельно с микроорганизмами нейтрофилы уничтожают и старые мертвые клетки, располагающиеся в зоне воспаления. Таким образом, начинается развитие третьей фазы реакции организма. Очаг воспаления как бы ограждается от всего организма. Иногда в этом месте может ощущаться пульсация. Клеточные медиаторы воспаления начинают продуцироваться тучными клетками, что позволяет очистить травмированную область от токсинов, шлаков и других веществ.

Общие понятия о медиаторах

Медиаторы воспаления – это активные вещества биологического происхождения, выделением которых сопровождаются основные фазы альтерации. Они отвечают за возникновение проявления воспалительных реакций. Например, усиление проницаемости стенок сосудов или местное повышение температуры в зоне травматизации.

Основные медиаторы воспаления выделяются не только при развитии патологического процесса. Их выработка происходит постоянно. Она направлена на регуляцию функций организма на тканевом и клеточном уровнях. В зависимости от направленности действия, модуляторы оказывают эффект:

- аддитивный (добавочный);

- синергетический (потенцирующий);

- антагонический (ослабляющий).

При появлении повреждения или в месте действия микроорганизмов медиаторное звено контролирует процессы взаимодействия воспалительных эффекторов и смену характерных фаз процесса.

Виды медиаторов воспаления

Все воспалительные модуляторы разделяются на две большие группы, в зависимости от их происхождения:

- Гуморальные: кинины, производные комплемента, факторы свертывающей системы крови.

- Клеточные: вазоактивные амины, производные арахидоновой кислоты, цитокины, лимфокины, лизосомальные факторы, активные метаболиты кислорода, нейропептиды.

Гуморальные медиаторы воспаления находятся в организме человека до воздействия патологического фактора, то есть организм имеет запас этих веществ. Их депонирование происходит в клетках в неактивном виде.

Вазоактивные амины, нейропептиды и лизосомальные факторы также являются предсуществующими модуляторами. Остальные вещества, относящие к группе клеточных медиаторов, вырабатываются непосредственно в процессе развития воспалительной реакции.

Производные комплемента

К медиаторам воспаления относятся производные комплимента. Эта группа биологически активных веществ считается самой важной среди гуморальных модуляторов. К производным относятся 22 различных белка, образование которых происходит при активации комплемента (образовании иммунного комплекса или иммуноглобулинов).

- Модуляторы С5а и С3а отвечают за острую фазу воспаления и являются либераторами гистамина, продуцируемого тучными клетками. Их действие направлено на усиление уровня проницаемости клеток сосудов, что осуществляется прямым способом или опосредственно через гистамин.

- Модулятор С5а des Arg повышает проницаемость венул в месте воспалительной реакции и привлекает нейтрофильные клетки.

- С3Ь способствует фагоцитозу.

- Комплекс С5Ь-С9 отвечает за лизис микроорганизмов и патологических клеток.

Эта группа медиаторов продуцируется из плазмы и тканевой жидкости. Благодаря поступлению в патологическую зону, происходят процессы экссудации. При помощи производных комплемента высвобождаются интерлейкин, нейромедиаторы, лейкотриены, простагландины и факторы, активирующие тромбоциты.

Кинины

Эта группа веществ является вазодилататорами. Они образуются в тканевой жидкости и плазме из специфических глобулинов. Основными представителями группы являются брадикинин и каллидин, эффект действия которых проявляется следующим образом:

- участвуют в сокращении мускулатуры гладких групп;

- за счет сокращения сосудистого эндотелия усиливают процессы проницаемости стенки;

- способствуют увеличению артериального и венозного давления;

- расширяют мелкие сосуды;

- вызывают появление боли и зуда;

- способствуют ускорению регенерации и коллагенового синтеза.

Действие брадикинина направлено на открытие доступа плазмы крови к очагу воспаления. Кинины – медиаторы боли воспаления. Они раздражающе действуют на местные рецепторы, вызывая дискомфорт, болезненное ощущение, зуд.

Простагландины

Клеточными медиаторами воспаления являются простагландины. Эта группа веществ относится к производным арахидоновой кислоты. Источниками простагландинов являются макрофаги, тромбоциты, гранулоциты и моноциты.

Простагландины – медиаторы воспаления, проявляющие следующую активность:

- раздражение болевых рецепторов;

- расширение сосудов;

- увеличение экссудативных процессов;

- усиление гипертермии в очаге поражения;

- ускорение передвижение лейкоцитов в патологическую зону;

- увеличение отечности.

Лейкотриены

Биологически активные вещества, относящиеся к вновь образующимся медиаторам. То есть в организме в состоянии покоя иммунной системы их количество недостаточно для немедленного ответа раздражающему фактору.

Лейкотриены провоцируют усиление проницаемости сосудистой стенки и открывают доступ лейкоцитам в зону патологии. Имеют значение в генезе воспалительной боли. Вещества способны синтезироваться во всех кровяных клетках, кроме эритроцитов, а также в адвентиции клеток легких, сосудов и тучных клетках.

В случае развития воспалительного процесса в ответ на бактерии, вирусы или аллергические факторы лейкотриены вызывают спазм бронхов, провоцируя развитие отечности. Эффект схожий с действием гистамина, однако более длительный. Орган-мишень для активных веществ – сердце. Выделяясь в большом количестве, они действуют на сердечную мышцу, замедляют коронарный кровоток и усиливают уровень воспалительной реакции.

Тромбоксаны

Эта группа активных модуляторов образуется в тканях селезенки, мозговых клетках, легких и кровяных клетках тромбоцитах. Оказывают спастическое воздействие на сосуды, усиливают процессы тромбообразования при ишемии сердца, способствуют процессам агрегации и адгезии тромбоцитов.

Биогенные амины

Первичные медиаторы воспаления – гистамин и серотонин. Вещества являются провокаторами первоначальных нарушений микроциркуляции в зоне патологии. Серотонин – нейромедиатор, который вырабатывается в тучных клетках, энтерохромаффинах и тромбоцитах.

Действие серотонина меняется в зависимости от его уровня в организме. В обычных условиях, когда количество медиатора является физиологическим, он усиливает спазмированность сосудов и повышает их тонус. При развитии воспалительных реакций количество резко увеличивается. Серотонин становится вазодилататором, повышая проницаемость сосудистой стенки и расширяя сосуды. Причем его действие в сотню раз эффективнее второго нейромедиатора биогенных аминов.

Гистамин – медиатор воспаления, имеющий разностороннее действие на сосуды и клетки. Действуя на одну группу гистаминчувствительных рецепторов, вещество расширяет артерии и угнетает передвижение лейкоцитов. При воздействии на другую – сужает вены, вызывает повышение внутрикапеллярного давления и, наоборот, стимулирует движение лейкоцитов.

Действуя на нейтрофильные рецепторы, гистамин ограничивает их функциональность, на рецепторы моноцитов – стимулирует последние. Таким образом, нейромедиатор может оказывать воспалительное противовоспалительное действие одновременно.

Сосудорасширяющий эффект гистамина усиливается под влиянием комплекса с ацетилхолином, брадикинином и серотонином.

Лизосомальные ферменты

Медиаторы иммунного воспаления вырабатываются моноцитами и гранулоцитами в месте патологического процесса в ходе стимуляции, эмиграции, фагоцитоза, повреждения и смерти клеток. Протеиназы, которые являются основным компонентом лизосомальных ферментов, обладают действием противомикробной защиты, лизируя чужеродные уничтоженные патологические микроорганизмы.

Кроме того, активные вещества способствуют повышению проницаемости сосудистых стенок, модулируют инфильтрацию лейкоцитов. В зависимости от количества выделенных ферментов, они могут усилить или ослаблять процессы миграции лейкоцитарных клеток.

Воспалительная реакция развивается и держится на протяжении долгого времени за счет того, что лизосомальные ферменты активируют систему комплемента, высвобождают цитокины и лимокины, активируют свертывание и фибринолиз.

Катионные белки

К медиаторам воспаления относятся белки, содержащиеся в нейтрофильных гранулах и имеющие высокую микробицидность. Эти вещества действуют непосредственно на чужеродную клетку, нарушая ее структурную мембрану. Это вызывает гибель патологического агента. Далее происходит процесс уничтожения и расщепления лизосомальными протеиназами.

Катионные белки способствуют высвобождению нейромедиатора гистамина, повышают проницаемость сосудов, ускоряют адгезию и миграцию лейкоцитарных клеток.

Цитокины

Это клеточные медиаторы воспаления, продуцируемые следующими клетками:

- моноцитами;

- макрофагами;

- нейтрофилами;

- лимфоцитами;

- эндотелиальными клетками.

Действуя на нейтрофилы, цитокины повышают уровень проницаемости сосудистой стенки. Также они стимулируют лейкоцитарные клетки к умерщвлению, поглощению и уничтожению чужеродные поселившихся микроорганизмов, усиливают процесс фагоцитоза.

После умерщвления патологических агентов цитокины стимулируют восстановление и пролиферацию новых клеток. Вещества взаимодействуют с представителями из своей группы медиаторов, простагландинами, нейропептидами.

Активные метаболиты кислорода

Группа свободных радикалов, которые вследствие наличия у себя непарных электронов, способны вступать во взаимосвязь с другими молекулами, принимая непосредственное участие в развитии воспалительного процесса. К метаболитам кислорода, которые входят в состав медиаторов, относятся:

- гидроксильный радикал;

- гидроперекисный радикал;

- супероксидный анион-радикал.

Источником этих активных вещества служат внешний слой арахидоновой кислоты, фагоцитозный взрыв при их стимуляции, а также окисление малых молекул.

Метаболиты кислорода повышают способность фагоцитозных клеток к уничтожению чужеродных агентов, вызывают окисление жиров, повреждение аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, что усиливает сосудистую проницаемость. В качестве модуляторов метаболиты способны увеличивать воспалительные явления или оказывать противовоспалительное действие. Большое значение имеют при развитии хронических заболеваний.

Нейропептиды

К этой группе относятся кальцитонин, нейрокинин А и вещество Р. Это наиболее известные модуляторы из нейропептидов. Эффект действия веществ основывается на следующих процессах:

- привлечение нейтрофилов в очаг воспаления;

- повышение проницаемости сосудов;

- помощь при воздействии других групп нейромедиаторов на чувствительные рецепторы;

- усиление чувствительности нейтрофилов к венозному эндотелию;

- участие в формировании болевых ощущений в процессе воспалительной реакции.

Помимо всех перечисленных, к активным медиаторам также относятся ацетилхолин, адреналин и норадреналин. Ацетилхолин принимает участие в процессе формирования артериальной гиперемии, расширяет сосуды в очаге патологии.

Норадреналин и адреналин выступают в роли модуляторов воспаления, угнетая рост уровня сосудистой проницаемости.

Развитие воспалительной реакции не является нарушением со стороны организма. Наоборот, это показатель того, что иммунная система справляется с поставленными задачами.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 июля 2020; проверки требуют 5 правок.

Воспаление (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий патологический процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.) и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).

Воспаление — защитно-приспособительный процесс.

Воспаление свойственно человеку и животным, в том числе низшим животным и одноклеточным организмам в упрощённом виде[1]. Механизм воспаления является общим для всех организмов, независимо от локализации, вида раздражителя и индивидуальных особенностей организма.

История[править | править код]

Уже в древние времена внешние признаки воспаления описал римский философ и врач Авл Корнелий Цельс (ок. 25 до н. э. — ок. 50 н. э.):

- лат. rubor — краснота (местное покраснение кожных покровов или слизистой).

- tumor — опухоль (отёк).

- calor — жар (повышение местной температуры).

- dolor — боль.

- functio laesa — нарушение функции.

В конце XIX столетия И. И. Мечников считал, что воспаление — это приспособительная и выработанная в ходе эволюции реакция организма и одним из важнейших её проявлений служит фагоцитоз микрофагами и макрофагами патогенных агентов и обеспечение таким образом выздоровления организма. Но репаративная функция воспаления была для И. И. Мечникова сокрыта. Подчеркивая защитный характер воспаления, он в то же время полагал, что целительная сила природы, которую и представляет собой воспалительная реакция, не есть еще приспособление, достигшее совершенства. По мнению И. И. Мечникова, доказательством этого являются частые болезни, сопровождающиеся воспалением, и случаи смерти от них[2].

Большой вклад в изучение воспаления внесли Джон Хантер (1728—1794), Франсуа Бруссе (1772—1838), Фридрих Густав Якоб Генле (1809—1885), Симон Самуэль (1833—1899), Юлиус Фридрих Конхайм (1839—1884), Алексей Сергеевич Шкляревский, (1839—1906), Рудольф Вирхов (1821—1902), Пауль Эрлих (1854—1915), Илья Ильич Мечников (1845—1916).

Этиология[править | править код]

Патогенные раздражители (повреждающие факторы) по своей природе могут быть:

- Физическим — травма (механическое повреждение целостности ткани), отморожение, термический ожог.

- Химическими — щелочи, кислоты (соляная кислота желудка), эфирные масла, раздражающие и токсические вещества (алкоголь (спирты) и некоторые лекарственные препараты[3], см. Токсические гепатиты).

- Биологическими — возбудители инфекционных заболеваний: животные паразиты, бактерии, вирусы, продукты их жизнедеятельности (экзо- и эндотоксины). Многие возбудители вызывают специфические воспаления, характерные только для определённого вида инфекции (туберкулёз, лепра, сифилис). К биологическим повреждающим факторам также относят иммунные комплексы, состоящие из антигена, антитела и комплемента, вызывающие иммунное воспаление (аллергия, аутоимунный тиреодит, ревматоидный артрит, системный васкулит). При аллергии не указан следующий механизм неинфекционного воспалительного ответа. Не берется во внимание, что любая аллергическая реакция приводит к повреждению тканей. Что при определенных условиях, когда происходит сенсибилизация организма больного (выработка иммуноглобулина Е) и прикрепление его на внутренней поверхности кровеносных сосудов будущих органов-мишеней, которые повреждаются аллергическими реакциями немедленного типа в результате выхода “медиаторов воспаления”. (Аллергология и иммунология: национальное руководство под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной.- М. ГЭОТАР-МЕДИА, 2009.-656 с.- ISBN 978-5- 9704-0903-9/

Клиника и патогенез[править | править код]

Клинические симптомы воспаления:

- Покраснение (гиперемия).

- Местное повышение температуры (гипертермия).

- Отёк (ацидоз способствует диссоциации солей и распаду белков, что приводит к повышению осмотического и онкотического давления в повреждённых тканях, приводящему к отёкам).

- Боль.

- Нарушение функции.

Процесс воспаления делят на три основных стадии:

- Альтерация — повреждение клеток и тканей.

- Экссудация — выход жидкости и клеток крови из сосудов в ткани и органы.

- Пролиферация (или продуктивная стадия) — размножение клеток и разрастание ткани, в результате чего и происходит восстановление целостности ткани (репарация).

Альтерация[править | править код]

Альтерация (позднелат. alteratio, изменение[4]) — стадия начала воспаления. Патогенный раздражитель, воздействуя на ткани организма, вызывает первичную альтерацию — повреждение и последующий некроз клеток. Из лизосом погибших клеток (в том числе гранулоцитов) высвобождаются многочисленные ферменты (влияющие на белки и пептиды, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты), которые изменяют структуру и нарушают нормальный обмен веществ окружающей очаг воспаления соединительной ткани и сосудов (вторичная альтерация).

В зоне первичной альтерации интенсивность метаболизма снижена, так как функции клеток нарушены, а в зоне вторичной альтерации повышена, в основном за счёт обмена углеводов (в том числе гликолиза полисахаридов). Повышается потребление кислорода и выделение углекислоты, однако потребление кислорода превышает выделение углекислоты, так как окисление не всегда проходит до окончательного образования углекислого газа (нарушение цикла Кребса). Это приводит к накоплению в зоне воспаления недоокисленных продуктов обмена, имеющих кислую реакцию: молочной, пировиноградной, L-кетоглутаровой и др. кислот. Нормальный уровень кислотности ткани с pH 7,32—7,45 может повышаться до уровня 6,5—5,39 (при остром гнойном воспалении), возникает ацидоз[5].

На месте повреждения расширяются сосуды, вследствие чего увеличивается кровоснабжение, происходит замедление кровотока и как следствие — покраснение, местное повышение температуры, затем увеличение проницаемости стенки капилляров ведёт к выходу лейкоцитов, макрофагов и жидкой части крови (плазмы) в место повреждения — отёк, который в свою очередь сдавливая нервные окончания вызывает боль и всё вместе — нарушение функции. Воспаление регулируют медиаторы воспаления — гистамин, серотонин, непосредственное участие принимают цитокины — брадикинин, калликреин (см. Кинин-калликреиновая система), IL-1 и TNF, система свёртывания крови — фибрин, фактор Хагемана, система комплемента, клетки крови — лейкоциты, лимфоциты (Т и В) и макрофаги. В повреждённой ткани усиливаются процессы образования свободных радикалов.

Механизмы возникновения воспаления[править | править код]

Митохондриально-зависимый механизм[править | править код]

Из-за повреждения клеток при травме, митохондриальные белки и мтДНК попадают в кровоток. Далее эти митохондриальные молекулярные фрагменты (DAMPs) распознаются Толл-подобными (TLRs) и NLR рецепторами. Основным NLR-рецептором участвующим в процессе является рецептор NLRP3. В нормальном состоянии белки NLRP3 и ASC (цитозольный адаптерный белок) связаны с ЭПР, при этом белок NLRP3 находится комплексе с белком TXNIP. Активация рецепторов приводит к их перемещению в перинуклеарное пространство, где под действием активных форм кислорода, вырабатываемых поврежденными митохондриями, белок NLRP3 высвобождается из комплекса.[6] Он вызывает олигомеризацию белка NLRP3 и связывание ASC и прокаспазы-1, образуя формирование белкового комплекса называемого NLRP3 инфламмасомой. Инфламмасома вызывает созревание провоспалительных цитокинов, таких как IL-18 и IL-1beta и активирует каспазу-1. (3) Провоспалительные цитокины также могут запускать NF-kB пути воспаления, повышая длительность и уровень воспаления. Также для активации NLRP3 инфламмасомы необходима пониженная внутриклеточная концентрация K+, что обеспечивание калиевыми каналами митохондрий.

Механизм возникновения воспаления через NF-κB сигнальный путь[править | править код]

Классификация[править | править код]

По продолжительности:

- Острое воспаление — длится несколько минут или часов.

- Подострое — несколько дней или недель.

- Хроническое — длится от нескольких месяцев до пожизненного с моментами ремиссии и обострения.

По выраженности реакции организма:

- Нормоэргическое воспаление — адекватная реакция организма, соответствующая характеру и силе воздействия патогенного раздражителя.

- Гиперэргическое — значительно повышенная реакция.

- Гипоэргическое (от гипоэргия[4]) и аноэргическое — слабая или отсутствующая реакция (у пожилых людей (старше 60-ти), при недостаточном питании и авитаминозе[7], у ослабленных и истощённых людей).

По локализации:

- Местное воспаление — распространяется на ограниченный участок ткани или какой-либо орган.

- Системное — распространяется на какую-либо систему организма (систему соединительной ткани (ревматизм), сосудистую систему (системный васкулит)[7]).

Формы воспаления[править | править код]

- Альтеративное воспаление (в настоящее время отвергается)

- Экссудативное воспаление

- Серозное

- Фибринозное

- Дифтеритическое

- Крупозное

- Гнойное

- Гнилостное

- Геморрагическое

- Катаральное — с обильным выделением слизи или мокроты.

- Смешанное

- Пролиферативное воспаление

- Гранулематозное воспаление

- Межуточное (интерстициальное) воспаление

- Воспаление с образованием полипов и остроконечных кондилом

- Воспаление вокруг животных-паразитов и инородных тел (холангит, урертрит, киста)

- Специфическое воспаление — развивается при таких заболеваниях как туберкулёз, сифилис, лепра, сап, склерома[8].

Диагностика[править | править код]

Клинический анализ крови: увеличивается скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоцитоз, изменяется лейкоцитарная формула.

Биохимический анализ крови: при остром воспалении повышается количество C-реактивного белка (белок острой фазы), α- и β-глобулинов, при хроническом воспалении — γ-глобулинов; снижается содержание альбуминов[9].

Терминология[править | править код]

Термины воспалений чаще всего являются латинскими существительными третьего склонения греческого происхождения, состоящие из корневого терминоэлемента, обозначающего название органа, и суффикса -ītis (-ит). Примеры: gaster (греч. желудок) + -ītis = gastrītis (гастрит — воспаление слизистой желудка); nephros (греч. почка) + -ītis = nephrītis (нефрит)[10].

Исключения составляют устоявшиеся старые названия воспалительных заболеваний: пневмония (греч. pneumon, лёгкое), ангина — воспаление миндалин, панариций — воспаление ногтевого ложа пальца и др[1].

Так как воспаление – это естественная реакция здоровой ткани на повреждение, его не совсем уместно называть “патологическим” процессом. Термин “патологический” будет оправдано применять только к отклонениям от нормального протекания реакции защиты, которые не приводят к нужному конечному результату[11].

См. также[править | править код]

- Гомеостаз

- Инфламмасома

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Пауков, Хитров, 1989, с. 98.

- ↑ А.И. Струков, В.В. Серов. Патологическая Анатомия. — 5-е издание. — 2010. — С. 169. — 848 с. — ISBN 978-5-904090-63-0.

- ↑ Серов, Пауков, 1995, с. 506.

- ↑ 1 2 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — 1600 с.

- ↑ Тель, Лысенков, 2007.

- ↑ Mitochondria: Sovereign of inflammation?.

- ↑ 1 2 Барышников, 2002, с. 58.

- ↑ Пауков, Хитров, 1989, с. 106—112.

- ↑ Пауков, Хитров, 1989, с. 105.

- ↑ Городкова Ю.И. Латинский язык. — М.: Кнорус, 2015. — С. 124—125. — 256 с.

- ↑ Шилов В. Н. (2006) Молекулярные механизмы структурного гомеостаза. Москва, издательство “Интерсигнал”. 286 с., с. 238.

Литература[править | править код]

- Пальцев М. А., Аничков Н. М. Патологическая анатомия. Учебник для медицинских вузов (В 2 т.). — М.: Медицина, 2001 (1-е изд.), 2005 (2-е изд.), 2007 (3-е изд.).

- Пауков В.С., Хитров Н.К. Патология. — Учебник для мед. училищ. — М.: Медицина, 1989. — С. 98—112. — 352 с.

- Тель Л.З., Лысенков С.П., Шарипова Н.Г., Шастун С.А. Патофизиология и физиология в вопросах и ответах. — 2 том. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — С. 66—75. — 512 с.

- Воспаление. Руководство для врачей / Под ред. В.В. Серова, В.С. Паукова. — М.: Медицина, 1995. — 640 с.

- Барышников С.Д. Лекции по анатомии и физиологии человека с основами патологии. — М.: ГОУ ВУНМЦ, 2002. — С. 57—64. — 416 с.

- Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. — Учеб. пособие. — К.: Вища школа, 2000. — С. 133—147. — 608 с.

Видео[править | править код]

- «Воспаление» — Центрнаучфильм (Объединение учебных фильмов), 1980 г.

Ссылки[править | править код]

- Воспаление и иммунитет // ImmunInfo.ru