По гистологии было воспаление

Воспаление. Характеристики этапов воспаления

Воспаление есть местная реакция организма рефлекторного характера, связанная с местным раздражением или повреждением ткани, эта реакция по существу является приспособительной, а следовательно, и биологически целесообразной. В ее основе лежат сосудисто-тканевые изменения. Микроскопически воспаление выражается альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

Под альтерацией понимают поврежденные ткани, то в более легких степенях воспаления морфологически проявляется различными дистрофиями, а в более тяжелых — некробиозом и некрозом, может произойти также десквамацня клеток. Эти изменения часто связаны с прямым воздействием повреждающего фактора (механическая травма, химический или термический ожог и т. д.), но они могут быть и следствием воспалительных изменений, нарушения кровообращения и тканевого обмена. В зависимости от условий (сила и характер воздействия, состояние организма) альтеративные явления бывают или ограниченными, или значительно распространенными.

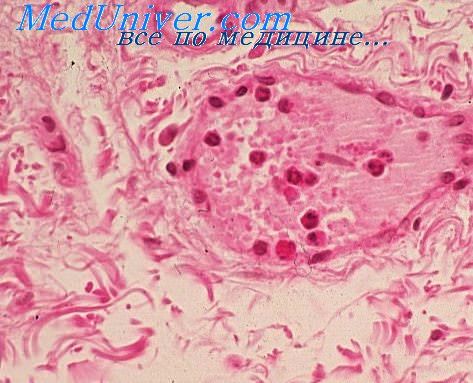

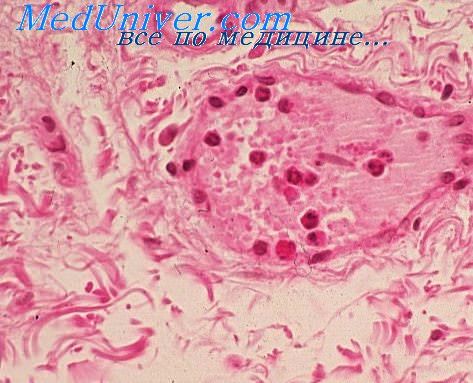

Экссудацией называют изменения со стороны сосудистой сети в зоне воспаления, выражающиеся в ее расширении, нарушении тока крови (вплоть до стазов) и выхождении из сосудистого русла жидкой ее части, содержащей белок и лейкоциты. Жидкую часть крови и клеточные элементы, вышедшие из сосудов, называют экссудатом.

Расширению сосудов предшествует короткий период спазма, а выходу лейкоцитов — их краевое расположение в сосудах; выход жидкой части и клеток крови происходит в капиллярах и венах. Эмигрируют преимущественно непрофильные гранулоциты, реже встречаются ацидофильные и базофильные гранулоциты. Поскольку продолжительность жизни гранулоцнтов в тканях исчисляется 7 днями, то обнаруживаемые по истечении этого срока неизмененные клетки следует считать вышедшими позднее. В ранние сроки из кровяного русла выходят в основном гранулоциты, а в более поздние — лимфоциты и моноциты. По виду они мало отличаются от гистиоцитов, число которых увеличивается в стадии пролиферации. Лимфоциты и моноциты располагаются преимущественно в краевой зоне, нередко образуя скопление по ходу сосудов.

Продолжительность жизни лимфоцитов намного больше, чем гранулоцитов. Выход эритроцитов наблюдается в случаях геморрагической формы воспаления, при этом они быстро разрушаются.

Серозное воспаление может развиваться в коже; оно сопровождается образованием пузырей в результате отслаивания (расслаивания) эпидермиса и скопления под ним (в его толще) мутноватой желтоватой жидкости. Из паренхиматозных органов серозное воспаление бывает в сердце, печени и почках, где серозная жидкость скапливается по ходу стромы, перисинусоидных пространств и в капсуле клубочков.

Серозное воспаление постоянно приходится констатировать при исследовании таких судебно-медицинских объектов, как кожа при ожогах и отморожениях II степени (пузыри). Нередко обнаруживают его в сердце при скоропостижной смерти (миокардит), а также в мягких мозговых оболочках при черепно-мозговой травме (лептоменингит). Такое воспаление может развиваться в плевре, брюшине, перикарде при тупой травме груди и живота.

Серозное воспаление обычно сохраняет свой характер до окончания процесса или переходит в серозно-геморрагическое, серозно-гнойное, серозно-фибринозное; оно может развиваться как коллатеральное вокруг гнойного геморрагического очага.

Иногда серозное воспаление несет в себе элементы аллергической реакции. Это проявляется резким набуханием коллагеновых структур и некоторым изменением их тинкториальных свойств, а также появлением среди клеток инфильтрата ацидофильных гранулоцитов.

При серозно-геморрагическом воспалении имеется примесь к экссудату большего или меньшего количества эритроцитов как следствие повышенной проницаемости стенок сосудов. Это воспаление, как сказано выше, может развиваться на фоне серозного, но может возникать первично как геморрагическое. В судебно-медицинской практике его нередко наблюдают при скоропостижной смерти от респираторных вирусных заболеваний.

– Также рекомендуем “Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление”

Оглавление темы “Изменения тканей организма в патологии”:

1. Воспаление. Характеристики этапов воспаления

2. Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление

3. Стресс-реакция. Морфология стресса

4. Изменения гипоталамуса при стрессе. Гипофиз при стрессе

5. Аденогипофиз при стрессе. Морфология надпочечников при стрессе

6. Трупные пятна. Гистология трупных пятен

7. Стадия гипостаза. Стадии стаза и имбибиции

8. Характеристика стадии имбибиции. Изменения кожи в области трупных пятен

9. Трупные гипостазы. Микроскопия трупных гипостазов

10. Трупное окоченение. Степень трупного окоченения

Источник

Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

Рыхлая соединительная ткань — это система многих клеточных дифферонов, или гистогенетических рядов — дивергентных линий клеточной дифференцировки. Несмотря на большое разнообразие клеточных форм, все они составляют единую систему, выполняющую защитную и трофическую функции. Между кровью и соединительной тканью существуют тесные взаимосвязи и постоянный обмен клеточными элементами.

Структурно-функциональной единицей соединительной ткани считается гистион. Он включает участок микроциркуляторного русла с окружающими его клетками и межклеточными структурами. Рыхлая соединительная ткань находится в динамических взаимодействиях с другими тканями, в частности, с эпителиальными, ретикулярной, эндотелиальной, жировой, пигментной, плотными волокнистыми соединительными тканями.

Воспаление и регенерация. При действии повреждающих агентов (механических, химических, бактериальных и других) в рыхлой соединительной ткани развивается сложная сосудисто-тканевая защитно-приспособительная реакция — воспаление. При воспалении наблюдаются как общие, так и местные изменения. Местные проявления реакции организма в очаге воспаления включают несколько взаимосвязанных фаз: 1) альтерация (повреждение) тканей; 2) высвобождение физиологически активных веществ — так называемых медиаторов воспаления; 3) сосудистая реакция с экссудацией, включающая изменение кровотока в микроциркуляторном русле, повышение проницаемости сосудов; 4) резорбция продуктов распада тканей; 5) пролиферация клеток с образованием “грануляционной ткани” и последующей регенерацией тканей. Завершается воспаление образованием зрелой волокнистой соединительной ткани.

При описании воспаления обычно выделяют три фазы: лейкоцитарную, с преобладанием в очаге воспаления нейтрофильных гранулоцитов; макрофагическую, когда продукты распада активно резорбируются макрофагами; фибробластическую, на протяжении которой на месте повреждения разрастается соединительная ткань.

Лейкоцитарная фаза воспаления характеризуется передвижением нейтрофильных гранулоцитов в очаг распада ткани на месте ее повреждения. Пусковым механизмом воспаления является выброс медиаторов и цитокинов (гистамина, серотонина, лизосомных гидролаз и других биологически активных веществ). Источником выделения медиаторов являются тканевые базофилы (тучные клетки), лейкоциты, кровяные пластинки, макрофаги и лимфоциты. При этом развивается комплекс сосудистых изменений, включающий повышение проницаемости микроциркуляторного русла, экссудацию жидких составных частей плазмы, эмиграцию клеток крови. Уже через 6 ч от начала воспаления образуется лейкоцитарный инфильтрат. Нейтрофильные гранулоциты проявляют высокую фагоцитарную активность, поглощая главным образом микроорганизмы (отсюда их название — микрофаги). Часть нейтрофилов при этом распадается, выделяя большое количество лизосомных гидролаз. Это способствует очищению очага воспаления от поврежденных тканей.

Макрофагическая фаза воспаления протекает при явлениях активизации макрофагов как гематогенных (возникающих из моноцитов крови), так и гистиогенных (оседлых макрофагов — гистиоцитов). Макрофаги энергично фагоцитируют продукты тканевого распада. Вместе с тем они вырабатывают вещества — стимуляторы восстановительных процессов в очаге воспаления.

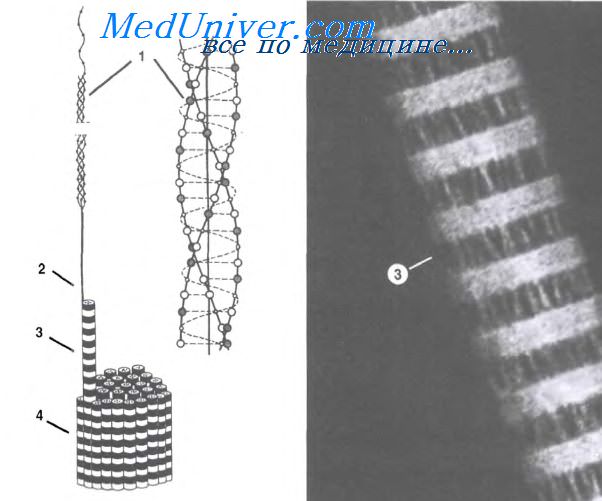

Фибробластическая фаза является завершающей фазой воспаления. Она характеризуется пролиферацией (размножением) клеток фибробластического ряда и их передвижением к воспалительному очагу. Поскольку к этому времени заканчивается в основном очищение места повреждения от продуктов тканевого распада, фибробласты заполняют бывший дефект ткани. Они интенсивно вырабатывают межклеточное вещество. При этом образуются вначале тонкие аргирофильные, а позднее и коллагеновые волокна. Вместе с клетками эти волокна отграничивают воспалительный очаг от неповрежденной ткани. Развитие фибробластов постепенно приводит к замещению воспалительного очага соединительной тканью. При значительном дефекте ткани на месте очага воспаления формируется рубец. При наличии инородного тела вокруг него образуется соединительнотканная капсула, отчетливо выраженная на 5-7-е сутки от начала воспаления. Относительно источников развития фибробластов в очаге повреждения существуют разные гипотезы. Так различают две субпопуляции фибробластов, имеющие разные источники и отличающиеся неодинаковой продолжительностью жизни (коротко- и долгоживущие фибробласты).

Фибробласты, которые развиваются из стволовых кроветворных клеток — это короткоживущая популяция фибробластов защитно-трофического типа, участвующая в процессах воспаления, заживления ран и т. д. Другие фибробласты происходят от стволовых стромальных клеток (механоцитов) костного мозга. Это популяция долгоживущих фибробластов опорного типа с преимущественно механическими функциями. Кроме того, существуют специализированные формы фибробластов — фиброкласты и миофибробласты, развивающиеся из адвентициальных клеток. Фиб-рокласты обеспечивают перестройку соединительной ткани путем разрушения межклеточного вещества. В цитоплазме клеток обнаруживается хорошо развитый аппарат лизиса коллагеновых фибрилл. Клетки выявляются преимущественно в области формирования рубцовой ткани после повреждения органов. Миофибробласты отличаются от фибробластов большим содержанием сократительных филаментов (актина гладкомышечного типа). Они также участвуют в регенерации путем контракции краев раны.

– Также рекомендуем “Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.”

Оглавление темы “Костные ткани. Мышечные ткани.”:

1. Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

2. Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.

3. Костные ткани. Остеогистогенез.

4. Развитие костной ткани на месте хряща. Остеокласты. Пластинчатая костная ткань.

5. Ткани с двигательной функцией. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез скелетной мышечной ткани.

6. Строение скелетной мышечной ткани. Регенерация скелетной мышечной ткани.

7. Сердечная мышечная ткань. Строение сердечной мышечной ткани.

8. Гладкая мышечная ткань. Строение гладкой мышечной ткани.

9. Мионевральная ткань. Миоидные клетки.

10. Ткани нервной системы. Гистогенез нервной системы.

Источник

Гистологическое и цитологическое диагностирование основано на исследовании клеточных образцов, но при этом имеют принципиальные различия. Биопсия вообще не относится к анализам. Так называют взятие образцов для последующего микроскопического обследования. Поэтому все три понятия не являются синонимами, как думают некоторые больные.

Цитология – исследование соскобов и жидкостей

Эта методика подразумевает изучение под микроскопом тканевых элементов, взятых у больного.

Для этого берутся:

- Соскоб с поверхности шейки матки. Чаще всего взятие проводится при подозрении на дисплазию (неоплазию) – предраковое состояние, вызванное инфицированием папилломавирусом.

- Различные жидкости – моча, кровь, промывные воды, содержимое ран, выделения из сосков. Образцы, которые удалось получить при пункциях спинного мозга, суставов и жидкостных скоплений.

- Послеоперационные соскобы с надрезов, удаленных органов и новообразований.

Показания: обнаружение неопластических очагов. Методика выявляет онкопатологии и состояния, предшествующие онкопроцессам, на ранней стадии. Является эффективным диагностическим исследованием, проводимым на фоне оперативного или терапевтического лечебного процесса.

Полученные жидкостные среды наносятся на предметное стекло и окрашиваются. Наиболее распространенные способы окраски:

- По Папаниколау применяется для диагностирования дисплазий шейки матки. Обнаруживают предраковые патологии в этой области.

- По Лейшману – способ, при котором окрашенный образец получается ярче, чем при окрашивании по Папаниколау. Это позволяет определять не только клеточные особенности, но и возбудителей инфекций.

Цитологическая технология дает возможность:

- Обнаруживать злокачественные новообразования. В мазках определяются онкологические клетки, характерные для определенного типа новообразований. Просмотр стекол при онкопатологиях показывает наличие болезни раньше других лабораторных методик и задолго до появления симптомов.

- Определять гормональные дисфункции яичников. При сбоях выработки гормонов происходит смена состава слизи путей, которая видна под увеличением.

- Выявлять дисплазию – предраковое поражение, при котором появляются тканево-клеточные отклонения, касающиеся формы, количества ядер, размера, и другие изменения клеточно-тканевых параметров.

- Определять признаки несоответствия медицинским нормам, характерные для воспалительных, иммунных и других нарушений.

- Контролировать заживление ран.

Цитологическое лабораторное исследование делается довольно быстро – от 1 до 5 дней. Пациент получает на руки бланк, содержащий большое количество сокращений, в которых непрофессионалу очень сложно разобраться. Терминология является английскими краткими наименованиями по Бетезду (Bethesda).

Расшифровка цитологического анализа

| Сокращение | Что обозначает | Расшифровка |

| NILM | Отсутствие патологических отклонений | Раковые и другие трансформации отсутствуют |

| LSIL | Незначительные изменения покровной ткани – эпителия | Указывает на низкую вероятность развития онкопроцессов |

| AGC | Найдены видоизмененные железистые структуры | Неправильно развитые клетки желез могут быть недоброкачественными, но иногда они вполне безопасны. Поэтому в таких спорных ситуациях назначают уточняющие процедуры |

| AGC, Atypical glandular cellsfavor neoplastic. Atypical glandular cells | Выявлены железистые образования, похожие на онкологические | Требуется уточнение диагноза |

| AGUS-NOS | Неясные атипичные клетки | В эпителиальном покрове найдены неправильно развитые клетки, которые могут быть злокачественными и доброкачественными |

| ASC, ASC-US, ASC-H | В плоском эпителии имеются видоизмененные структуры | |

| AIS, CIS, Carcinoma in situ | Рак на месте | Самая начальная стадия онкопроцесса, когда он еще не распространился и не дал метастазов. Рано выявленное озлокачествление полностью излечивается практически в 100% случаев |

| CIN 1, 2, CIN 3 | Цервикальная неоплазия | Предраковая атипия шейки матки. Цифра, стоящая после сокращения CIN, указывает на степень перерождения – чем она больше, тем глубже проникли атипичные изменения |

| SIL | Плоскоклеточная дисплазия | Предраковое состояние эпителиальной оболочки |

| HSIL | Выраженный диспластический процесс | Предрак. Возможно, озлокачествление уже началось, поэтому больного нужно дополнительно обследовать |

| VaIN | Предрак половых путей | Хотя и не являются онкологией, требуют врачебной помощи |

| VIN 1,2,3 | Неоплазия наружной половой зоны | Предшествует онкологической трансформации. Чем выше цифра, тем глубже поражен эпителиальный слой |

С полученными результатами нужно обратиться к врачу, который на основании данных, указанных на бланке, назначит лечение или дополнительные лабораторные процедуры. Предраковые атипии не менее опасны, чем раковые проявления, поскольку в любой момент могут перейти в онкопатологию. Поэтому все выявленные болезни надо обязательно лечить.

Гистология – определение свойств тканей

В этом случае берутся не мазки, а кусочки кожи, наружных оболочек, соединительнотканных структур, мышц, нервов. Для этого от подозрительного участка отделяется небольшая часть, которая затем подвергается обработке парафином. Это позволит впоследствии разрезать образец на слои толщиной в один микрон.

Подготовленные срезы красят в аппарате иммуногистостейнере, а затем рассматривают под увеличительными приборами, выявляя различные отклонения от норм.

Показания:

- Опухолевые патологии – гистологические методики определяют степень злокачественности новообразования, чтобы впоследствии выбрать наиболее подходящую тактику его удаления.

- Уточнение характера воспалительного или другого патологического изменения.

- Увеличение лимфоузлов на фоне онкопроцессов для исключения запущенных онкопатологий.

- Бесплодие и гинекологические нарушения. В этом случае исследуют внутренний функциональный слой матки – эндометрий – и мышечный – миометрий.

- Микроскопия кусочков, полученных при операциях, выскабливаниях и других врачебных воздействиях.

Анализ выявляет:

- Различные виды опухолевых очагов, в том числе метастазы в лимфатическую систему.

- Предрак – поражения, склонные к озлокачествлению.

- Воспалительные и другие патологические нарушения.

- Застой крови, тромбоз.

Гистологическое анализирование – длительная процедура, поэтому на нее уходит до 2 недель. По истечении этого срока больной получает ее результаты. К сожалению, разобраться в них, не имея фундаментальных знаний по медицине, невозможно.

Врач, осматривающий срезы, перечисляет все типы обнаруженных тканей, в том числе здоровые. Поскольку их названия указываются на латыни, самостоятельно определить, какой получился результат, не удастся. Для этого надо обратиться к врачу, который расскажет, какие отклонения были обнаружены.

Биопсия – к диагностике не относится

Так называется пункция или иссечение, во время которых берут фрагменты для последующего тканево-клеточного исследования. Поэтому анализов на биопсию не существует. Этот термин абсолютно неверный.

Существует несколько вариантов взятия биопсии:

- Эксцизионная – обследуются полностью удаленные органы или опухолевые узлы. Проводится после операции.

- Скарификационная – срезка тонкого слоя. Применяется для выявления поверхностных форм онкопроцессов или других патологий.

- Инцизионная – исследуется только часть пораженного органа или фрагмент образования.

- Щипковая, при которой биопсийными щипцами берется частичка биоматериала.

- Тонко- и толстоигольная – проводится с применением острых игл разного диаметра, вставленных в биопсийный пистолет. Когда устройство выстреливает, иголка входит вглубь, вырезая небольшой «столбик» из более прочных структур – костей, хрящей.

- Петлевая – используется для выявления заболеваний половой сферы, мочевыводящих путей и ЛОР-органов. В этом случае пробы берутся радионожом. Радиоволновое устройство сразу запаивает сосуды, предотвращая кровотечения.

- Мазки-отпечатки, взятые из раны или язвы шпателем или жесткой щеткой.

- Мазки получаются при прикладывании предметного стекла к исследуемой поверхности.

Виды биопсии, которые проводятся в Университетской клинике

В современной медицине все виды получения биоматериала, кроме взятия материалов с поверхности кожи и наружных оболочек, проводятся под ультразвуковым или другим аппаратным контролем. Это делает возможным провести процедуру максимально точно и взять кусочки с нужных участков.

Полученные ткани отправляют в лабораторию, где их обрабатывают, красят и исследуют. Иногда применяют одновременно гистологию и цитологию. Оба метода имеют высокую степень точности, поэтому широко применяются в самых разных медицинских направлениях.

Поделиться ссылкой:

Источник