При воспалении увеального тракта поражаются и другие структуры глаза кроме

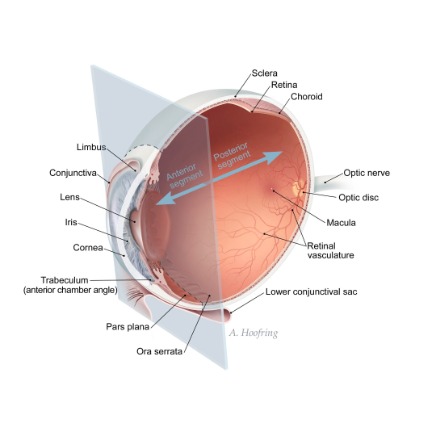

Сосудистая оболочка (tunica vasculosa bulbi, uvea), или увеальный тракт, подразделяется на три отдела: радужку, ресничное тело и хориоидею (собственно сосудистую оболочку глаза). Сосудистой оболочке принадлежит доминирующая роль во внутриглазных обменных процессах.

РАДУЖКА

Радужка (iris) представляет собой передний отдел сосудистой оболочки глаза. По своей структуре это тонкая, сокращающаяся, пигментированная диафрагма с отверстием почти в центре (слегка смещено книзу) — зрачком. Через это отверстие проникает свет, а его количество меняется в зависимости от того, насколько сильно сокращен сфинктер зрачка. Благодаря этому происходит адаптация к поступающему количеству света.

В темноте зрачок расширяется, что дает сетчатке больше света, но, к сожалению, уменьшается глубина резкости. Роль зрачка не просто в том, чтобы регулировать количество света, поступающего в сетчатку: через отверстие зрачка, расположенное на границе передней и задней камер глаза, свободно протекает водянистая влага, синтезируемая ресничным телом. Она омывает эндотелий роговицы и переднюю капсулу хрусталика, позволяя этим образованиям осуществлять обмен веществ при отсутствии в них сосудов.

Стоит заметить, что роговица также получает кровоснабжение от сосудов лимба, но его недостаточно, поэтому остальную роль на себя берет водянистая влага. Периферия радужки, прикрепленная к передней поверхности ресничного тела, называется корнем радужки. Диаметр радужки примерно равен 12 мм. Толщина ее неравномерна. Наибольшей толщины радужка достигает в области края зрачка (2 мм), постепенно уменьшаясь по мере движения к корню.

Передняя поверхность радужки делится на центральную зрачковую и периферическую цилиарную зоны и сформирована фибробластоподобными клетками и меланоцитами. Волнообразная линия, разграничивающая эти зоны, расположена на расстоянии 2 мм от края зрачка и называется пояском. Передняя поверхность радужки лишена эпителия и обладает вельветоподобной формой: волокна соединительной ткани формируют на ней причудливую сеть радиальных трабекул и овальных углублений (крипты Фукса). Трабекулы достигают наибольшей высоты в области пояска, а крипты сообщаются с другими тканевыми пространствами радужки. Стоит заметить, что в норме у некоторых людей отсутствуют видимые трабекулы и крипты.

Задняя поверхность радужки темно-коричневого, почти черного цвета и содержит большое количество радиальных складок, которые сильнее всего выступают в области зрачка. Круговые складки также присутствуют и на периферии.

Цвет радужки варьируется от светло-голубого до темно-коричневого, что зависит от количества в ней пигментных клеток (меланоцитов), при этом у одного человека в норме радужки обоих глаз могут иметь разный цвет, что называется гетерохромией. Кроме этого, пигментированные клетки могут быть распределены неравномерно, в результате чего отдельные части радужки могут иметь разную окраску, а скопления пигментированных клеток приводят к образованию так называемых «веснушек».

Микроскопически радужка состоит из двух слоев: стромы, происходящей из мезенхимы, и двухслойного эпителия, образующегося из нейроэктодермы.

Строма радужки представляет из себя высоко васкуляризированную соединительную ткань, состоящую из коллагеновых волокон, фибробластов, меланоцитов и межклеточного матрикса. Строма также содержит нервные волокна, гладкие мышцы сфинктера зрачка и миоэпителиальные клетки дилататора зрачка.

Двухслойный эпителий состоит из передней и задней части. Клетки этих слоев своими апикальными частями направлены друг к другу, однако между ними находится небольшое пространство, которое при некоторых обстоятельствах способно наполняться жидкостью, формируя тем самым кисту радужки. Передний эпителиальный слой прилежит к строме радужки и сращен с мышечными отростками дилататора зрачка. Задний эпителиальный слой омывается водянистой влагой, а его поверхность является частью задней камеры глаза. Сам по себе этот слой насыщен пигментными клетками, однако постепенно он переходит в беспигментный слой ресничного эпителия, теряя окраску.

Радужка имеет две мышцы: сфинктер, суживающий зрачок, и дилататор, обусловливающий его расширение. Расширение зрачка называется мидриазом, а сужение — миозом. В результате взаимодействия двух антагонистов — сфинктера и дилататора — радужная оболочка выполняет роль диафрагмы глаза, регулирующей толщину потока световых лучей. Сфинктер получает иннервацию от глазодвигательного (III пара ЧМН), а дилататор — от симпатического нерва (в посте про фармакотерапию глаукомы вроде есть этот нерв). Чувствительную иннервацию радужки осуществляет тройничный (V) нерв.

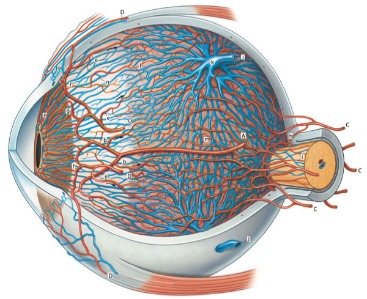

Радужка обильно васкуляризована, ее артериальное кровоснабжение обеспечивается радиально идущими в строме сосудами. Большой артериальный круг формируется около корня радужки из двух длинных задних цилиарных артерий и семи передних цилиарных артерий. Задние длинные цилиарные артерии (aa. ciliares posteriores longae) отходят от ствола глазной артерии и располагаются дистальнее задних коротких ресничных артерий. Они перфорируют склеру на уровне боковых сторон зрительного нерва и, войдя в супрахориоидальное пространство на 3 и 9 часах, достигают ресничного тела, которое в основном и питают. Анастомозируют с передними ресничными артериями, являющимися ветвями мышечных артерий (аа. musculares).

Радиально идущие артерии собираются вместе и спиралевидно проходят к краю зрачка, образуя малый артериальный круг. Спиралевидный ход этих сосудов позволяет им адаптироваться к сокращениям и расширениям зрачка. Вены следуют за артериями и формируют похожий малый венозный круг. Радиально идущие вены не образуют большой венозный круг — вместо этого они собираются и переходят в вортикозные вены. Такая обильная васкуляризация позволяет радужке участвовать в ультрафильтрации и оттоке внутриглазной жидкости, а также в контроле постоянства температуры и состава водянистой влаги.

ЦИЛИАРНОЕ ТЕЛО

Ресничное, или цилиарное тело (corpus ciliare) является промежуточным звеном между радужной и собственно сосудистой оболочкой. Состоит из мезодермальной (продолжение хориоидеи, образованное обильно васкуляризированными мышечной и соединительной тканями) и ретинальной, или нейроэктодермальной части (продолжение двух эпителиальных слоев сетчатки).

Ресничная (аккомодационная) мышца состоит из гладких мышечных волокон, идущих в трех направлениях — меридиональном, радиальном и циркулярном; сочетанное сокращение всех ее пучков обеспечивает аккомодационную функцию ресничного тела.

Анатомически выделяют две части цилиарного тела

- задний — плоская часть цилиарного тела (pars plana corporis ciliaris, или orbiculus ciliaris);

- передний — складчатая часть цилиарного тела (pars plicata corporis ciliaris, или corona ciliaris).

В области Pars plana отсутствуют кровеносные сосуды, что необходимо учитывать при проведении хирургических вмешательств.

Сосудистый слой цилиарного тела, расположенный за мышечным, состоит из рыхлой соединительной ткани с большим количеством сосудов, эластических волокон и пигментных клеток. Ресничное тело кровоснабжается ветвями длинных ресничных артерий, проникающими в него из надсосудистого пространства. Таким образом, этот отдел сосудистой оболочки выполняет двойную функцию: ресничная мышца обеспечивает аккомодацию, а ресничный эпителий – продукцию водянистой влаги. При специальном осмотре с помощью гониолинзы можно увидеть лишь небольшой участок поверхности цилиарного тела, переходящий в корень радужки.

ХОРИОИДЕЯ

Хориоидея (chorioidea), или собственно сосудистая оболочка представляет собой тонкий слой обильно васкуляризированной ткани коричневого цвета, выстилающий внутреннюю поверхность склеры. Цвет хориоидеи вызван обилием меланоцитов; их физиологическая роль состоит в том, чтобы они, препятствуя отражению света, превращали хориоидею в подобие камеры-обскуры для глаза и тем самым обеспечивали формирование четкого изображения на сетчатке. Кроме того, меланин, производимый меланоцитами, является биологически активным веществом, участвующим в окислительно-восстановительных процессах.

Хориоидея лежит на протяжении от зрительного нерва сзади до цилиарного тела спереди, при этом ее задний полюс толще (0,22 мм), чем передний (0,1 мм). Внутренняя поверхность хориоидеи гладкая и плотно сращена с пигментным эпителием сетчатки. Наружная поверхность шероховатая, наиболее крепко сращена со склерой только в области зрительного нерва, в месте выхода вортикозных вен и там, где задние ресничные артерии и нервы проникают внутрь глаза. В остальных местах хориоидея прилегает к склере неплотно, образуя перихориоидальное пространство с проходящими через него волокнами соединительной ткани, которые образуют надсосудистую пластинку. В этом же супрахориоидальном пространстве пролегают задние кроткие цилиарные артерии и нервы. В области зрительного нерва хориоидея переходит в мягкую и паутинную оболочку.

Хориоидея состоит из четырех слоев:

- Надсосудистая пластинка (слой Галлера), состоящая из тонких соединительнотканных тяжей, покрытых эндотелием и многоотростчатыми пигментными клетками;

- Сосудистая пластинка (слой Заттлера), состоящая главным образом из многочисленных анастомозирующих артерий и вен;

- Слой хориокапилляров;

- Базальная пластинка (мембрана Бруха), отделяющая сосудистую оболочку от пигментного слоя сетчатки.

Структурной основой слоя сосудистой пластинки является рыхлая соединительная ткань, которая содержит в себе меланоциты, а также очень большое количество сосудов крупного и среднего калибра. Эти артерии являются ветвями задних коротких цилиарных артерий и идут от передней части хориоидеи. Вены значительно крупнее артерий, они собираются вместе, давая начало четырем вортикозным венам, которые пронизывают склеру, чтобы в конечном итоге соединиться с глазными венами — верхней и нижней.

Крупные сосуды слоя Заттлера постепенно уменьшают свой калибр, одновременно приумножая свое количество. Дихотомически делясь, они образуют своего рода ложе, состоящее из очень большого количества мелких хориокапилляров, которые и создают следующий слой хориоидеи. Структурной опорой здесь, как и в случае со слоем сосудистой пластинки, служит рыхлая соединительная ткань со встречающимися в ней меланоцитами, однако в этом слое её меньше.

Если со стороны сосудистой пластинки мы видим дихотомически усложняющуюся структуру артериальных хориокапилляров, то в случае венозных хориокапилляров происходит обратный процесс: собирая венозную кровь, они устремляются кнаружи, попутно увеличивая свой калибр и снижая свое количество. Сложность сосудистой сети и количество хориокапилляров наиболее высоко в области макулы, что связано с большими метаболическими потребностями этой части глаза. С внутренней стороны слой хориокапилляров выстлан эндотелиальными клетками со специальными отверстиями, которые осуществляют обмен веществ и газов с сетчаткой.

Мембраной Бруха называют внутренний гомогенный слой толщиной 2–4 нанометра, состоящий из следующих компонентов:

- Базальная мембрана эндотелия хориокапилляров;

- Наружный слой коллагеновых волокон;

- Сеть эластических волокон;

- Внутренний слой коллагеновых волокон;

- Базальная мембрана пигментного эпителия сетчатки.

Точная функция мембраны Бруха еще не определена, но предполагается, что ее роль заключается в участии в обмене веществ между сетчаткой и хориоидеей.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

- Обратная сторона обильной васкуляризации. Увеальный тракт очень сильно васкуляризирован, однако по этой же причине эта часть глаза восприимчива к системным заболеваниям, а также здесь могут «оседать» метастазы из крови;

- Связь поражения хориоидеи с атрофией и гибелью сетчатки. Из-за того, что увеальный тракт осуществляет питание наружных слоев сетчатки, заболевания хориоидеи ведут к нарушению этих процессов, что может привести к атрофии и гибели нейроэпителия сетчатки;

- Возрастные изменения хориоидеи. С возрастом хориоидея подвергается процессам атрофии и депигментации. Свидетельством старения хориоидеи является возникновение друз — желтоватых очажков, располагающихся в мембране Бруха. У пациентов старше 60 лет сосуды хориоидеи начинают склерозироваться;

- Злокачественные опухоли увеального тракта. Обилие меланоцитов приводит к тому, что в этой области глаза из них может развиться меланома увеального тракта (выделяют меланому хориоидеи, радужки и ресничного тела);

- Воспаление радужки и ресничного тела. Воспаление ресничного тела и радужки (иначе — передний увеит) характеризуется сильной ноющей болью и перикорнеальной инъекцией. Перикорнеальная инъекция вызвана дилатацией передних цилиарных артерий, которые поддерживают эти структуры;

- Адгезии радужки. Близкое анатомическое расположение радужки и хрусталика может приводить к возникновению адгезий между этими структурами в процессе протекания ирита (воспаления радужки). Эти адгезии, или задние синехии приводят к тому, что зрачок теряет свою подвижность и изменяет форму. Большую опасность представляет то, что может возникнуть так называемый зрачковый блок, который приведет к закрытию угла передней камеры и развитию острого приступа закрытоугольной глаукомы. Также ирит может приводить к развитию передних синехий, возникающих между радужной оболочкой и эндотелием роговицы;

- Роль Pars Plana цилиарного тела в хирургии. Pars plana — крайне важная хирургически часть цилиарного тела. Поскольку в ней отсутствуют сосуды и расположена она прямо напротив сетчатки, через неё можно осуществлять интравитреальные инъекции и устанавливать порты для витреоретинальных хирургических инструментов, не опасаясь развития кровоизлияний.

Источники:

- Глазные болезни: учебное пособие / Т.И. Ерошевский, А.П. Нестеров, — М.: «Лидер М», 2008.-316 с.

- Snell R. S., Lemp M. A. The eyeball //Clinical Anatomy of the Eye, Second Edition. – 1998. – С. 132-213.

- Глазные болезни. Основы офтальмологии: Учебник / Под ред. В. Г. Копаевой. — 2012. — 560 с.: ил.

- Опухоли сосудистого тракта глаза / Г.Г Зиангирова, В.Г Лихванова. – М.: Последнее слово, 2003. – 456 с.6 илл.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Увеит – общее понятие, обозначающее воспаление различных частей сосудистой оболочки глаза (радужки, цилиарного тела, хориоидеи). Увеит характеризуется покраснением, раздражением и болезненностью глаз, повышенной светочувствительностью, нечеткостью зрения, слезотечением, появлением плавающих пятен перед глазами. Офтальмологическая диагностика увеита включает визометрию и периметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, измерение внутриглазного давления, проведение ретинографии, УЗИ глаза, оптической когерентной томографии, электроретинографии. Лечение увеита проводят с учетом этиологии; общими принципами являются назначение местной (в виде глазных мазей и капель, инъекций) и системной лекарственной терапии, хирургическое лечение осложнений увеита.

Общие сведения

Увеит или воспаление увеального тракта встречается в офтальмологии в 30-57% случаев воспалительных поражений глаза. Увеальная (сосудистая) оболочка глаза анатомически представлена радужной оболочкой (iris), цилиарным или ресничным телом (corpus ciliare) и хориоидеей (chorioidea) – собственно сосудистой оболочкой, лежащей под сетчаткой. Отсюда основными формами увеита являются ирит, циклит, иридоциклит, хориоидит, хориоретинит и др. В 25-30% наблюдений увеиты приводят к слабовидению или слепоте.

Большая распространенность увеитов связана с разветвленной сосудистой сетью глаза и замедленным кровотоком в увеальных путях. Данная особенность в определенной мере способствует задержке в сосудистой оболочке различных микроорганизмов, которые при определенных условиях могут вызывать воспалительные процессы. Другая принципиально важная особенность увеального тракта заключается в раздельном кровоснабжении его переднего отдела, представленного радужкой и ресничным телом, и заднего отдела – хориоидеи. Структуры переднего отдела снабжаются кровью задними длинными и передними ресничными артериями, а хориоидея – задними короткими ресничными артериями. За счет этого поражение переднего и заднего отделов увеального тракта в большинстве случаев происходит раздельно. Иннервация отделов сосудистой оболочки глаза также различна: радужку и ресничное тело обильно иннервируют цилиарные волокна первой ветви тройничного нерва; хориоидея не имеет чувствительной иннервации. Названные особенности влияют на возникновение и развитие увеитов.

Увеит

Классификация увеитов

По анатомическому принципу увеиты делятся на передние, срединные, задние и генерализованные. Передние увеиты представлены иритом, передним циклитом, иридоциклитом; срединные (промежуточные) – парс-планитом, задним циклитом, периферическим увеитом; задние – хориоидитом, ретинитом, хориоретинитом, нейроувеитом.

В передний увеит вовлекается радужка и цилиарное тело – эта локализация заболевания встречается чаще всего. При срединных увеитах поражается ресничное тело и хориоидея, стекловидное тело и сетчатка. Задние увеиты протекают с вовлечением хориоидеи, сетчатки и зрительного нерва. При вовлечении всех отделов сосудистой оболочки развивается панувеит – генерализованная форма увеита.

Характер воспалительного процесса при увеитах может быть серозным, фибринозно-пластинчатым, гнойным, геморрагическим, смешанным.

В зависимости от этиологии увеиты могут быть первичными и вторичными, экзогенными или эндогенными. Первичные увеиты связаны с общими заболеваниями организма, вторичные – непосредственно с патологией органа зрения.

По особенностям клинического течения увеиты классифицируются на острые, хронические и хронические рецидивирующие; с учетом морфологической картины – на гранулематозные (очаговые метастатические) и негранулематозные (диффузные токсико-аллергические).

Причины увеитов

Причинными и пусковыми факторами увеитов служат инфекции, аллергические реакции, системные и синдромные заболевания, травмы, нарушения обмена и гормональной регуляции.

Самую большую группу составляют инфекционные увеиты – они встречаются в 43,5 % случаев. Инфекционными агентами при увеитах чаще всего выступают микобактерии туберкулеза, стрептококки, токсоплазма, бледная трепонема, цитомегаловирус, герпесвирус, грибки. Такие увеиты обычно связаны с попаданием инфекции в сосудистое русло из любого инфекционного очага и развиваются при туберкулезе, сифилисе, вирусных заболеваниях, синуситах, тонзиллите, кариесе зубов, сепсисе и т. д.

В развитии аллергических увеитов играет роль повышенная специфическая чувствительность к факторам среды – лекарственная и пищевая аллергия, сенная лихорадка и пр. Нередко при введении различных сывороток и вакцин развивается сывороточный увеит.

Увеиты могут быть этиологически связаны с системными и синдромными заболеваниями: ревматизмом, ревматоидным артритом, спондилоартритом, псориазом, саркоидозом, гломерулонефритом, аутоиммунным тиреоидитом, рассеянным склерозом, язвенным колитом, синдромом Рейтера, синдромом Фогта-Коянаги-Харада (увеоменингоэнцефалитом) и др.

Увеиты посттравматического генеза возникают после ожогов глаз, вследствие проникающих или контузионных повреждений глазного яблока, попадания в глаза инородных тел.

Развитию увеита могут способствовать нарушения обмена и гормональная дисфункция (при сахарном диабете, климаксе и т. д.), болезни системы крови, заболевания органа зрения (отслойка сетчатки, кератиты, конъюнктивиты, блефариты, склериты, прободение язвы роговицы) и др. патологические состояния организма.

Симптомы увеита

Проявления увеитов могут различаться в зависимости от локализации воспаления, патогенности микрофлоры и общей реактивности организма.

В острой форме передний увеит протекает с болью, покраснением и раздражением глазных яблок, слезотечением, светобоязнью, сужением зрачка, ухудшением зрения. Перикорнеальная инъекция приобретает фиолетовый оттенок, часто повышается внутриглазное давление. При хроническом переднем увеите течение нередко бессимптомное или со слабо выраженными признаками – незначительным покраснением глаз, «плавающими» точками перед глазами.

Показателем активности передних увеитов служат роговичные преципитаты (скопление клеток на эндотелии роговицы) и клеточная реакция во влаге передней камеры, выявляемая в процессе биомикроскопии. Осложнениями передних увеитов могут являться задние синехии (сращения между радужной оболочкой и капсулой хрусталика), глаукома, катаракта, кератопатия, макулярный отек, воспалительные мембраны глазного яблока.

При периферических увеитах отмечается поражение обоих глаз, плавающие помутнения перед глазами, снижение центрального зрения. Задние увеиты проявляются ощущением затуманивания зрения, искажением предметов и «плавающими» точками перед глазами, снижением остроты зрения. При задних увеитах может возникать макулярный отек, ишемия макулы, окклюзия сосудов сетчатки, отслойка сетчатки, оптическая нейропатия.

Наиболее тяжелой формой заболевания служит распространенный иридоциклохориоидит. Как правило, данная форма увеита возникает на фоне сепсиса и часто сопровождается развитием эндофтальмита или панофтальмита.

При увеите, ассоциированном с синдром Фогта-Коянаги-Харада, наблюдаются головные боли, нейросенсорная тугоухость, психозы, витилиго, алопеция. При саркоидозе, кроме глазных проявлений, как правило, отмечается увеличение лимфоузлов, слезных и слюнных желез, одышка, кашель. На связь увеита с системными заболеваниями может указывать узловатая эритема, васкулиты, кожная сыпь, артриты.

Диагностика увеита

Офтальмологическое обследование при увеитах включает проведение наружного осмотра глаз (состояния кожи век, конъюнктивы), визометрии, периметрии, исследование зрачковой реакции. Поскольку увеиты могут протекать с гипо- или гипертензией, необходимо измерение внутриглазного давления (тонометрия).

С помощью биомикроскопии выявляются участки лентовидной дистрофии, преципитаты, клеточная реакция, задние синехии, задняя капсулярная катаракта и т. д. Гониоскопия при увеитах позволяет выявить экссудат, передние синехии, неоваскуляризацию радужки и угла передней камеры глаза.

В процессе офтальмоскопии устанавливается наличие очаговых изменений глазного дна, отека сетчатки и ДЗН, отслойки сетчатки. При невозможности проведения офтальмоскопии (в случае помутнения оптических сред), а также для оценки площади отслойки сетчатки используется УЗИ глаза.

Для дифференциальной диагностики задних увеитов, определения неоваскуляризации хориоидеи и сетчатки, отека сетчатки и ДЗН показано проведение ангиографии сосудов сетчатки, оптической когерентной томографии макулы и ДЗН, лазерной сканирующей томографии сетчатки.

Важные диагностические сведения при увеитах различной локализации могут давать реоофтальмография, электроретинография. Уточняющая инструментальная диагностика включает парацентез передней камеры, витреальную и хориоретинальную биопсию.

Дополнительно при увеитах различной этиологии может потребоваться консультация фтизиатра с проведением рентгенографии легких и реакции Манту; консультация невролога, КТ или МРТ головного мозга, люмбальная пункция; консультация ревматолога, рентгенография позвоночника и суставов; консультация аллерголога-иммунолога с проведением проб и др.

Из лабораторных исследований при увеитах по показаниям выполняется RPR-тест, определение антител к микоплазме, уреаплазме, хламидиям, токсоплазме, цитомегаловирусу, герпесу и т. д., определение ЦИК, С-реактивного белка, ревматоидного фактора и др.

Лечение увеита

Лечение увеита осуществляется офтальмологом при участии других специалистов. При увеитах необходима ранняя дифференциальная диагностика, своевременное проведение этиотропного и патогенетического лечения, корригирующая и заместительная иммунотерапия. Терапия увеитов направлена на предупреждение осложнений, которые могут привести к потере зрения. Одновременно требуется лечение заболевания, вызвавшего развитие увеита.

Основу лечения увеитов составляет назначение мидриатиков, стероидов, системных иммуносупрессивных препаратов; при увеитах инфекционной этиологии – противомикробных и противовирусных средств, при системных заболеваниях – НПВС, цитостатиков, при аллергических поражениях – антигистаминных препаратов.

Инстилляции мидриатиков (тропикамида, циклопентолата, фенилэфрина, атропина) позволяют устранить спазм цилиарной мышцы, предупредить образование задних синехий или разорвать уже сформировавшиеся сращения.

Главным звеном в лечении увеитов является применение стероидов местно (в виде инстилляций в конъюнктивальный мешок, закладывания мазей, субконъюнктивальных, парабульбарных, субтеноновых и интравитреальных инъекций), а также системно. При увеитах используют преднизолон, бетаметазон, дексаметазон. При отсутствии лечебного эффекта от стероидной терапии показано назначение иммуносупрессивных препаратов.

При повышенном ВГД используются соответствующие глазные капли, проводится гирудотерапия. По мере стихания остроты увеита назначается электрофорез или фонофорез с ферментами.

В случае неблагоприятного исхода увеита и развития осложнений может потребоваться рассечение передних и задних синехий радужки, хирургическое лечение помутнений стекловидного тела, глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки. При иридоциклохориоидите нередко прибегают к проведению витреоэктомии, а при невозможности спасти глаз – эвисцерации глазного яблока.

Прогноз и профилактика увеита

Комплексное и своевременное лечение острых передних увеитов, как правило, приводит к выздоровлению через 3-6 недель. Хронические увеиты склонны к рецидивам в связи с обострением ведущего заболевания. Осложненное течение увеита может привести к формированию задних синехий, развитию закрытоугольной глаукомы, катаракты, дистрофии и инфаркта сетчатки, отека ДЗН, отслойки сетчатки. Вследствие центральных хориоретинитов или атрофических изменений сетчатки значительно снижается острота зрения.

Профилактика увеита требует своевременного лечения болезней глаз и общих заболеваний, исключения интраоперационных и бытовых травм глаза, аллергизации организма и т. д.

Источник