Пункция легкого воспаление легких

Так осуществляется прокол (фото)

Легкие выстланы тонкой серозной оболочкой, которая называется плеврой. Состоит плевра из двух листков, между ними содержится около 2 мл жидкости, главным предназначением которой является обеспечение легкого скольжения во время дыхательных движений.

В норме плевральная жидкость светло-желтого цвета, прозрачная, не имеет какого-либо запаха. При заболеваниях легких, травмах, опухолях и других патологиях органов дыхания в плевральной полости увеличивается и накапливается количество жидкости, что сопровождается выраженной одышкой пациента, болями в грудной клетке, нарастающей слабости. Для определения причины этого состояния пациенту делается плевральная пункция.

Что это такое?

Основы анатомии

Пункция легкого – это диагностическое исследование, которое заключается во взятии анализа содержимого плевральной полости для дальнейшего изучения в лаборатории. Благодаря такому исследованию врач имеет возможность с высокой точностью установить причину скопления выпота (жидкости) и назначить пациенту эффективное лечение.

Кроме этого во время процедуры возможно введение лекарственных препаратов в плевру и доставка их непосредственно в очаг поражения. В ходе пункции можно откачать лишнюю жидкость, воздух, избавив тем самым пациенту от неприятных ощущений и болей.

Пункция легких – это одна из наиболее распространенных процедур в торакальной хирургии и представляет собой прокол грудной клетки и плевры с диагностической целью, определением степени тяжести течения заболевания и проведения необходимых лечебных манипуляций.

Кому назначают пункцию легких: показания к проведению

Когда показана пункция легких

Главными показаниями к проведению плевральной пункции пациенту являются заболевания, течение которых провоцирует скопление в полости выпота (гноя, серозной жидкости, крови) или воздуха. В результате увеличения объема жидкости между листками плевры сдавливается легкое, на фоне чего пациенту трудно дышать и он испытывает боли при движении грудной клетки.

Среди заболеваний, при которых пункция легкого является обязательной диагностической процедурой, выделяют следующие:

- плеврит – чаще всего экссудативный, характеризуется воспаление листков плевры и скоплением в полости серозной жидкости;

- пневмоторакс;

- туберкулез легких;

- осложненное течение пневмонии с поражением плевры;

- гидроторакс;

- подозрение на опухолевые образования в легких или грудной клетке.

Подготовка к процедуре

Премедикация перед пункцией

Как и любое другое медицинское исследование, плевральная пункция требует определенной подготовки, в зависимости от которой процедура будет успешной или не очень. Естественно, что пациент, которому назначают пункцию впервые в жизни, испытывает страх и может наотрез оказываться от процедуры.

Подготовка к пункции легкого начинается с психологического настроя человека врачом – крайне важно объяснить больному насколько необходимо исследование и, как оно может повлиять на процесс его выздоровления.

Важно! Когда врач подробно рассказывает, как делают пункцию легких, какую позу во время процедуры должен занимать больной и какие ощущения при этом у него будут – пациенту легче морально настроиться и согласиться на ее проведение.

Если больной в сознании, то медицинский работник обязательно должен получить его согласие на проведение пункции в письменном виде, если по каким-либо причинам пациент не может его дать или находится в бессознательном состоянии, то это делают его ближайшие родственники.

Получение письменного согласия на пункцию

Далее пациенту проводится премедикация – подготовка в более глубокой анестезии. Премедикация основана на введении анестезиологом лекарственных препаратов пациенту со снотворным или транквилизирующим действием, в некоторых случаях могут дополнительно использоваться антигистамины.

Премедикация позволяет уменьшить волнение и переживания пациента, снять напряжение и нормализовать параметры пульса и давления – часто на фоне стресса эти показатели немного завышены. На видео в этой статье подробнее рассказывается, для чего делают премедикацию, и какие препараты для этого используют.

Техника проведения процедуры

Стерильная одежда и перчатки позволяют избежать осложнений

Перед началом проведения пункции медицинская сестра должна подготовить стерильные инструменты, которые будут использоваться в ходе процедуры, одежду для себя и врача. При проведении пункции медсестра ассистирует врачу – подает нужные инструменты, разговаривает с пациентом, успокаивает его и выполняет различные указания.

Ниже приведена инструкция поведения больного во время манипуляции и этапы проведения пункции:

- В кабинет, где проводится пункция, пациента приводит медсестра в строго назначенное время – его переодевают в стерильную одноразовую одежду со свободным доступом к спине (рубахи на завязках).

- Положение пациента – он должен сидеть спиной к врачу с поднятой одной рукой для расширения межреберного пространства и облегчения доступа. Если пациент находится в тяжелом состоянии и не может оставаться в сидячем положении, то процедуру можно провести лежа на боку.

- Место прокола обеззараживают растворами антисептиков – чаще всего используют йод и хлоргексидин, после чего тщательно просушивают место обработки марлевой салфеткой.

- Местное обезболивание – используют 0,5% раствор Новокаина. Тонкой плевральной иглой, соединенной со шприцем резиновой трубочкой и зажимом на ней, обкалывают кожу вокруг места предполагаемого прокола. Зажим на трубочке позволяет предотвратить попадание воздуха в плевральную полость во время процедуры.

- Врачом производится прокол плевры – в зависимости от заболевания и предварительного диагноза пациенту осуществляют прокол между 2-3 ребрами для удаления скопившегося воздуха и между 7-8 ребром – для удаления лишней жидкости. Игла вводится обязательно по верхнему краю ребра, так как по нижнему расположено большое количество нервных окончаний. Почему так важно вводить иглу именно между указанными ребрами? Введение иглы выше 2 ребра, как правило, не позволяет добраться до места скопления воздуха, а низкое введение (ниже 8 ребра) представляет угрозу для больного в плане возможного задевания органов брюшной полости.

- Медленно и постепенно из плевральной полости удаляют скопившийся воздух или лишнюю жидкость – если в ходе проведения процедуры в шприц начинает поступать пенистая сукровица или пациент заходится в приступе кашля, манипуляцию немедленно прекращают. Содержимое плевральной полости, полученное во время пункции, помещают в стерильную заранее подготовленную посуду.

- Кожу в месте прокола захватывают между двумя пальцами в складку, аккуратно вынимают иглу и тщательно обрабатывают спиртовым раствором, после чего обязательно накладывают ватный тампон, сверху стерильную марлевую салфетку, которую закрепляют пластырем.

Пенистая кровянистая жидкость в шприце

Важно! Перед проведением местного обезболивания врач обязательно уточняет у пациента, как он переносит препараты Новокаина и если в анамнезе имелись случаи аллергической реакции или индивидуальной непереносимости, то подбирают другой анестетик.

В случае тяжелых состояний и необходимости оказания пациенту неотложной помощи иглу после пункции могут не вынимать, чтобы иметь доступ к легким и при экстренных ситуациях быстро ввести больному лекарство или откачать воздух, кровь, гной.

После завершения процедуры, полученные материалы во время пункции отправляют в лабораторию для дальнейшего изучения. На основании результатов исследования будет принято решение о дальнейшем лечении пациента.

Возможные осложнения

Процедура имеет осложнения

Несмотря на высокий профессионализм медиков и соблюдение техники выполнения прокола, у пациента иногда могут возникать осложнения пункции:

| Осложнения | Что к ним относится? |

| Вызванные введением наркоза | Аллергическая реакция, ангионевротический отек, лекарственный шок, тахикардия, развитие острой сосудистой недостаточности |

| Вызванные самой пункцией | Занесение инфекции, прокол легкого или внутренних органов, легочное кровотечение, гемоторакс, попадание воздуха при нарушении алгоритма проведения процедуры |

Важно! Во избежание перечисленных осложнений медсестра, ассистирующая врачу, должна внимательно наблюдать за реакцией больного и его состоянием в ответ на манипуляции. Если что-то идет не так, как требуется, и у пациента появляются нежелательные симптомы, проведение пункции немедленно завершают, зажимом перекрывают трубочку, чтобы в плевральную полость не попал воздух. Самого пациента доставляют в палату на каталке и оставляют под наблюдением в течение суток.

В качестве заключения

Плевральная или легочная пункция является неотъемлемой частью диагностических процедур в торакальной хирургии и позволяет на раннем этапе обнаружить заболевания органов дыхательной системы. Конечно, процедура весьма неприятна, но проводится под местным наркозом и длится не более 15-20 минут, зато дает врачу информацию о состоянии легких и плевры.

На основании этих данных подбирается эффективное лечение пациенту. Не нужно отказываться от пункции, если на ней настаивает врач – цена не знания диагноза и проведения лечения «вслепую» часто оказываются слишком высокой и стоит человеческой жизни. Обращайтесь только к квалифицированному специалисту, который имеет опыт в проведении пункции легких, таким образом, вы избавите себя от возможных осложнений.

Источник

Трансторакальная биопсия легкого — это инвазивное диагностическое исследование, при котором производится забор легочной ткани через грудную клетку. Для этого могут использоваться иглы или малая торакотомическая операция. Исследование проводится для дифференциальной диагностики объемных новообразований легких, а также при всех видах диссеминированных поражений легких.

Виды методик

На данный момент применяется три вида трансторакальных методов биопсии:

- Трансторакальная аспирационная биопсия.

- Открытая биопсия или малая торакотомия.

- Видеоассистированная торакоскопическая биопсия.

Трансторакальная аспирационная биопсия применяется в том случае, когда патологический очаг располагается рядом со стенкой грудной клетки. Показанием к данному виду исследования являются солитарные новообразования и диссеминированное поражение легких.

Открытая биопсия проводится через разрез грудной стенки. По сути, это полноценное операционное вмешательство, причем довольно травматичное. Однако ее преимуществом является то, что данный вид биопсии позволит взять для исследования обширный участок легкого, независимо от глубины залегания патологического очага.

Более щадящей методикой является видеоассистированная торакоскопия. В этом случае в плевральную полость вводится эндоскоп с видеокамерой и манипуляционными инструментами. В отличии от открытой операции, здесь не требуется обширных разрезов, соответственно вмешательство менее травматично и происходит скорейшее восстановление пациента.

Выбор метода исследования определяется индивидуально, в зависимости от вида повреждения легочной ткани, глубины залегания патологических очагов и общего состояния пациента.

Показания к трансторакальной биопсии

Трансторакальная биопсия является окончательным методом диагностики множества заболеваний легких. В первую очередь речь идет о злокачественных новообразованиях, когда для подтверждения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения необходимо морфологическое подтверждение.

Кроме того, биопсия необходима при интерстициальных и диссеминированных процессах, когда диагноз невозможно поставить другими методами исследования.

Противопоказания к трансторакальной биопсии

Противопоказания к пункционной биопсии:

- Клинические случаи, когда результат исследования не повлияет на лечение заболевания или его прогноз, например, при метастатическом поражении легких.

- Неспособность пациента занимать статичное положение в течение времени, необходимого для проведения исследования. Такие ситуации возникают при психических расстройствах, сильном болевом синдроме и др.

- Неконтролируемый кашель.

- Тяжелая дыхательная недостаточность.

- Некоторые заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы — неконтролируемая аритмия, нестабильная стенокардия, тяжелая сердечная недостаточность.

Противопоказаниями к проведению открытых методов биопсии являются:

- Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания.

- Декомпенсированная дыхательная недостаточность.

- Наличие на рентгенологических снимках признаков «сотового легкого», которые свидетельствуют о конечной стадии диффузной патологии легких.

Как проводится трансторакальная биопсия легких

Пункционная биопсия

Пункционная биопсия выполняется под местной или проводниковой анестезией. Предварительно используется премедикация. Пациент располагается в положении лежа или сидя, в зависимости от локализации патологического очага. Перед пунктированием производят выбор места входа иглы на основании УЗИ, рентгена или компьютерной томографии. В идеале выбирается кратчайший путь от места прокола до исследуемой ткани. При этом игла должна идти перпендикулярно грудной клетке. Выбранная точка маркируется на коже грудной клетки.

Для забора материала может использоваться два вида игл:

- Аспирационная игла диаметром 21G. Это тонкая игла, аналогичная тем, что используются для венепункции (забора крови из вены). С ее помощью получают клеточный аспират для цитологического исследования.

- Трепанационная игла. Ее диаметр больше, 14G. Внутри нее располагается мадрен (специальная заглушка). Когда игла войдет в ткань новообразования, мадрен извлекается, и в просвет иглы вводится стилет с расщепленным концом, с помощью которого отщипываются кусочки ткани. Таким образом получают материал для гистологического исследования.

Во время забора материала пациента просят задержать дыхание, не шевелится и не кашлять. После этого иглу извлекают и на место прокола накладывают повязку. Сразу после процедуры или в течение суток после нее проводится контрольный рентген грудной клетки для исключения пневмоторакса.

Открытая биопсия с помощью малой торакотомии

Такая биопсия является полноценной операцией и проводится под общим наркозом. Все манипуляции проводятся через разрез, длина которого может достигать 8 см. Располагается он в 3-4 межреберье. На участок легкого, из которого будут брать биопсию, накладывают шов или скобы, после чего производят отсечение ткани органа. Открытая биопсия путем торакотомии является травматичным вмешательством, но ее преимуществом является возможность визуального контроля и изъятия большого фрагмента ткани. После всех манипуляций в рану устанавливают дренаж, а на место разреза накладывается шов и стерильная повязка.

Торакоскопическая биопсия

В этом случае манипуляции проводятся через три небольших прокола грудной стенки. В них вводится видеокамера и специальные инструменты. Камера выводит на экран увеличенное изображение, что позволяет контролировать весь процесс, а с помощью инструментов производится забор материала.

Преимуществом данного вида биопсии является низкий риск осложнений (по сравнению с открытой торакотомией), малая травматичность, быстрое восстановление пациента и хороший косметический результат. При этом сохраняется возможность забора материала под непосредственным визуальным контролем.

Возможные осложнения трансторакальной биопсии

- Пневмоторакс — скопление воздуха или газа в плевральной полости. Чаще встречается после пункционной биопсии. Его симптомом является боль в груди и затруднение дыхания. Небольшой пневмоторакс обычно разрешается самостоятельно. Но в тяжелых случаях он может привести к снижению давления и развитию острой дыхательной недостаточности. Тогда требуется эвакуация воздуха. Обычно это выполняют с помощью шприца.

- Кровохарканье — примеси крови в мокроте. Обычно не представляет угрозы жизни пациента и не требует вмешательства врача.

- Легочное кровотечение. Симптомом этого осложнения является кашель с мокротой, в которой имеются примеси алой пенистой крови. На фоне этого у пациента отмечается одышка, может быть кровотечение из носа или горла. В рамках лечения выполняют бронхоскопию или повторную операцию с проведением гемостаза.

В Европейской клинике биопсию легких выполняют высококвалифицированные врачи на оборудовании экспертного класса. Предпочтение отдается малоинвазивным методикам. Это позволяет снизить вероятность развития осложнений и скорее восстановиться пациенту. Стоимость исследования уточняйте у специалистов нашей клиники.

Источник

Легочная ткань содержит большое количество крошечных мешочков – альвеол. В них происходит газообмен, собственно процесс дыхания.

Наш эксперт в этой сфере:

Торако-абдоминальный хирург, онколог, заведующий отделением хирургии

Позвонить врачу

Снаружи легкие покрыты тонкой пленкой – легочной плеврой. Они находятся в грудной клетке, поверхность которых также выстилает плевра, она называется париетальной. Между двумя слоями плевры есть небольшой зазор, он называется плевральной полостью.

Жидкость может скапливаться как в альвеолах легких, так и в плевральной полости. В первом случае это отек легких, во втором случае – гидроторакс.

Скопление жидкости в легких может произойти стремительно, иметь острую форму или нарастать, прогрессировать в течение длительного времени.

Наши врачи вам помогут

Оставьте свой номер телефона

Онкологические причины

Причиной отека легких или гидроторакса у онкологических больных бывает как само раковое заболевание, так и его лечение.

Например, скопление жидкости и отек легких может произойти вследствие химиотерапии токсичными препаратами, угнетающими работу сердца, или как осложнение лучевой терапии. С другой стороны, работа сердца может быть нарушена опухолевым процессом.

Еще одна возможная причина – нарушение работы лимфатической системы из-за поражения лимфоузлов метастазами или прорастания раковой опухоли.

Чаще всего скопление жидкости происходит при раке легкого, молочной железы, яичника, желудка, тела и шейки матки, при меланомах, лимфомах, саркомах, лейкемии.

При злокачественной опухоли плевры (мезотелиоме) повышается проницаемость сосудистой стенки капилляров. Жидкость из крови активно поступает в легкие, а ее откачка лимфатической системой, напротив, ухудшается. В результате возникает застой и скопление жидкости.

Возможны и другие причины, например, сдавление сердца опухолью, прорастание опухоли в верхнюю полую вену, образование метастаза в перикарде, прорастание опухоли в просвет бронха и его перекрытие.

Для онкологических заболеваний характерно постепенное, небыстрое развитие гидроторакса и отека легких.

Не онкологические причины

Из бронхов через их разветвления, бронхиолы, в альвеолы легких поступает воздух. С другой стороны их оплетают капиллярные сосуды, имеющие тонкую стенку. Через нее из крови в альвеолу выделяется углекислый газ, а в кровь поступает кислород.

Частой причиной скопления жидкости в легких служит сердечная недостаточность и повышенное давление (гипертензия), которое «выдавливает» жидкость через сосудистую стенку в полость альвеолы. В свою очередь сердечная недостаточность может быть следствием инфаркта.

Другие возможные причины – заболевания печени (цирроз), почек (почечная недостаточность), бронхиальная астма, сахарный диабет, пневмония, туберкулез, плеврит, травма, ушиб легкого, тромбоэмболия, интоксикация.

Почки отвечают за выведение жидкости из организма. При нарушении их работы возникают отеки, жидкость скапливается в разных частях тела, в том числе в легких.

Симптомы

Один из самых характерных симптомов скопления жидкости в легких – одышка. Сначала она возникает при физических нагрузках, затем и в покое.

Одышка сопровождается чувством нехватки воздуха, учащенным дыханием, удушьем, слабостью, страхом смерти, ощущением неполного расправления легких при дыхании, недостаточного наполнения их воздухом.

В положении лежа симптомы обычно усиливаются. Острый приступ удушья может стать причиной смерти.

Недостаточность дыхания приводит к кислородному голоданию, гипоксии – побледнению и посинению кожи (цианозу) головокружениям, потемнению в глазах, обморокам, головным болям.

От недостаточности дыхания страдает нервная система, головной мозг, психика, появляются беспокойство, нервозность, тревожность, онемение в руках или ногах.

Из-за скопившейся жидкости увеличивается вес тела. В зависимости от наличия или отсутствия воспалительного процесса, температура тела может быть повышенной или пониженной.

Низкая температура тела – специфический признак скопления жидкости в легких.

Другие симптомы – боль в легком (обычно внизу или сбоку), упорный, надсадный сухой кашель с выделением вязкой слизи с сукровицей, чувство сдавления, тяжести в груди, потливость (особенно ночью)

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

Диагностика

На первичном приеме врач проводит осмотр (при дыхании правая или левая сторона грудной клетки может запаздывать), простукивает, прослушивает пациента фонендоскопом.

Цель диагностических исследований – установить не только факт и степень тяжести отека легких и/или гидроторакса, но и его причину.

Сделать это помогают биохимический анализ крови, анализ на содержание газов в крови, свертываемость.

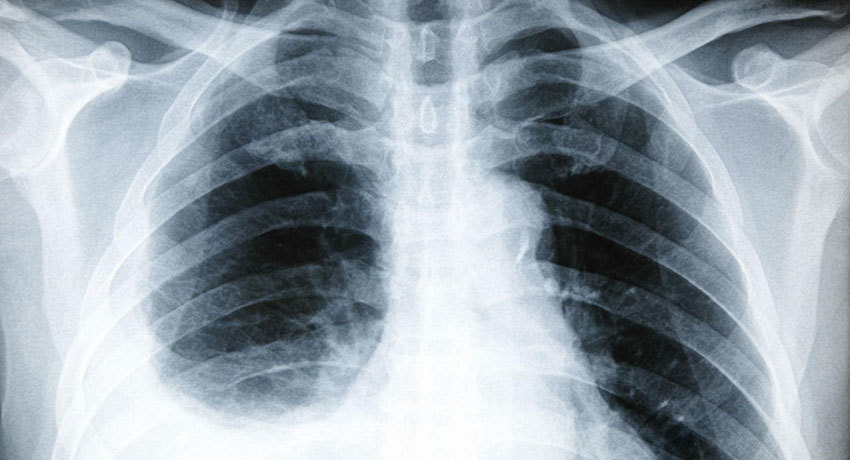

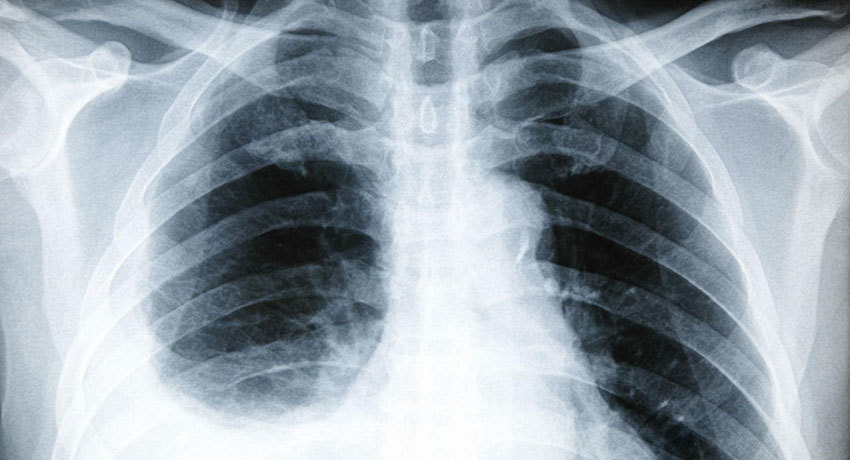

С помощью рентгена можно хорошо увидеть скопление жидкости, оценить ее объем, обнаружить опухоль, поражение лимфоузлов.

Более подробную, дополнительную информацию дает компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ, МРТ), УЗИ грудной клетки.

Для подтверждения или исключения онкологического заболевания выполняется пункция или биопсия с последующим морфологическим исследованием (цитологическим, гистологическим). В первом случае делается забор жидкости из плевральной полости, во втором – фрагмент ткани плевры.

Лечение

Если причиной скопления жидкости послужило не онкологическое заболевание, применяется медикаментозная терапия мочегонными препаратами (диуретиками), сердечными, противовоспалительными препаратами, антибиотиками, бронхорасширяющими, отхаркивающими и другими средствами по показаниям.

При злокачественных опухолях применение таких препаратов может иметь симптоматический характер, или они применяются для лечения сопутствующих заболеваний. В качестве основных лечебных средств используется химиотерапия или хирургическая операция.

Плевроцентез – откачивание жидкости из плевральной полости. В грудной стенке делается прокол тонкой иглой, после этого через трубку выполняется откачка выпота с помощью электроотсоса.

Процедура выполняется под местной анестезией. Она дает быстрый эффект, облегчает состояние, но через некоторое время жидкость вновь скапливается, гидроторакс возобновляется, и это требует повторения плевроцентеза.

Чтобы избежать повторных проколов грудной стенки в ней устанавливается порт-система, соединенная дренажной трубкой с плевральной полостью. При скоплении жидкости порт открывается, и выпот откачивается электроотсосом.

Интраплевральная порт-система позволяет не только откачивать скопившуюся жидкость, но и вводить препараты в плевральную полость.

Плевродез – введение в плевральную полость склерозирующих веществ, которые склеивают грудную и париетальную плевру. После этого жидкости становится негде скапливаться. Обычно плевродез выполняется после откачки выпота (плевроцентеза).

При онкологических заболеваниях для плевродеза используются химиопрепараты, которые оказывают цитостатическое действие и одновременно склеивают плевральные лепестки.

Наряду с цитостатиками в клинике «Медицина 24/7» применяются иммуномодуляторы, которые уничтожают раковые клетки и показывают очень хорошие результаты плевродеза.

Удаление плевры при онкологических заболеваниях в нашей клинике, как правило, выполняется лапароскопическим методом, посредством малоинвазивной операции.

Торакоскоп с видеокамерой и хирургические инструменты вводятся через проколы. Это позволяет избежать разрезов, уменьшить травмирующее воздействие.

Материал подготовлен врачом-онкологом, торако-абдоминальным хирургом, заведующим операционным блоком клиники «Медицина 24/7» Коротаевым Александром Валерьевичем.

Источник