Работы мечникова по воспалению

Мечников Илья Ильич (1845-1916) – выдающийся биолог. Один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, микробиологии и иммунологии, почетный член (с 1908 г., член- корреспондент Петербургской академии наук. Профессор кафедры зоологии и сравнительной анатомии Новороссийского университета.

Научные труды Мечникова относятся к ряду областей биологии и медицины. В 1866-1886 Мечников разрабатывал вопросы сравнительной и эволюционной эмбриологии, будучи (вместе с Александром Ковалевским) одним из основоположников этого направления. Предложил оригинальную теорию происхождения многоклеточных животных.

На основе работ Л. Пастера началось развитие учения о защитных силах организма против заразных болезней. С разработкой инфекционной иммунологии связаны открытие многих факторов принципиального значения и установление закономерностей, которые не потеряли своей ценности и до нашего времени. Внимание исследователей прежде всего было обращено на изучение причин, обусловливающих иммунитет после прививок. Появились гипотезы и теории иммунитета.

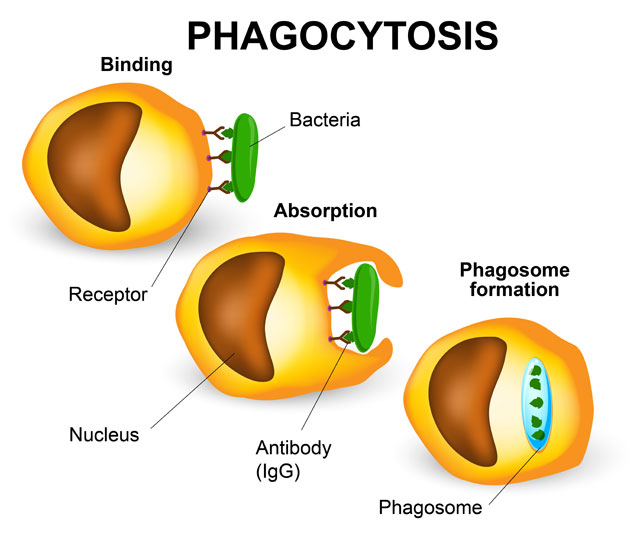

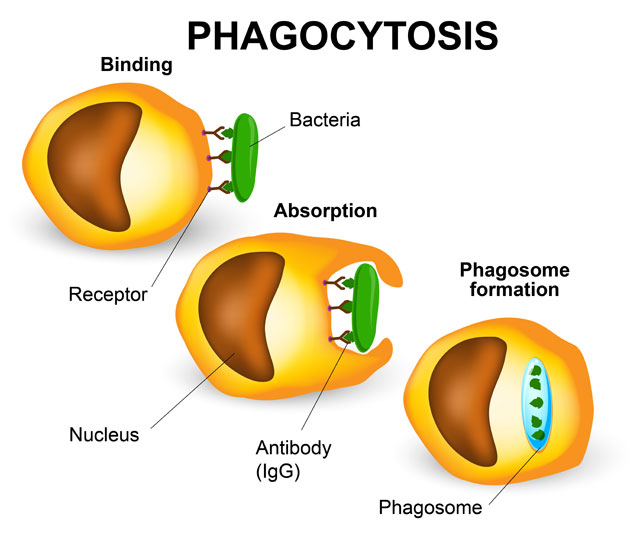

И.И. Мечниковым (1883) была создана первая экспериментально обоснованная фагоцитарная теория иммунитета, согласно которой фагоциты обеспечивали невосприимчивость организма к микробу, а после перенесения заболевания усиливали свою активность. Теорию гуморального иммунитета особенно плодотворно развивал П. Эрлих. Признанием ценности этих двух теорий явилось одновременное присуждение в 1908 г. Нобелевской премии основоположнику клеточной теории иммунитета И.И. Мечникову и основоположнику гуморальной теории П. Эрлиху.

Итоги своих работ по фагоцитарной теории иммунитета Мечников изложил в «Лекциях по сравнительной патологии воспаления» (1891 г.) и в капитальной монографии «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» (1891 г.).. Взгляды на медицину, биотипы, на жизнь человека Мечников изложил в своих знаменитых книгах: «Этюды о природе человека» (1903 г.), «Этюды оптимизма» (1907 г.), в которых обосновал идеи «ортобиоза» – развития человека с целью достижения долгой и активной старости, приводящей к наслаждению жизнью и к естественной смерти.

В 1886 г. вместе с молодым врачом Н.Ф. Гамалея организовалв Одессе Пастеровскую антирабическую станцию – первую в России и вторую в мире после аналогичной в Париже у Пастера.

Многочисленные работы Мечникова по бактериологии посвящены вопросам эпидемиологии холеры, брюшного тифа, туберкулёза и др. инфекционных заболеваний. Мечников совместно с Э. Ру впервые вызвал экспериментально сифилис у обезьян (1903).

Он выдвинул оригинальную теорию старения, считая, что старость – это болезнь, которую можно лечить. Он считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно, в результате самоотравления организма микробными и иными ядами. Наибольшее значение Мечников придавал в этом отношении кишечной флоре.

На основе этих представлений Мечников предложил ряд профилактических и гигиенических средств борьбы с самоотравлением организма (стерилизация пищи, ограничение потребления мяса, и др.). Основным средством в борьбе против старения и самоотравления организма человека Мечников считал болгарскую молочнокислую палочку. В 1907 были опубликованы результаты первого в мире медицинского исследования функциональных свойств болгарской палочки.

Мечников создал первую русскую школу микробиологов, иммунологов и патологов; активно участвовал в создании научно-исследовательских учреждений, разрабатывающих различные формы борьбы с инфекционными заболеваниями; ряд бактериологических и иммунологических институтов России носит имя Мечникова.

Памятник Мечникову напротив Пастеровского института в Харькове.

Источник

Êðàòêàÿ áèîãðàôèÿ È.È. Ìå÷íèêîâà, åãî íàó÷íàÿ êàðüåðà â ñôåðå çîîëîãèè, áàêòåðèîëîãèè è ìåäèöèíû. Îðãàíèçàöèÿ ïåðâîé ðóññêîé áàêòåðèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèè â Îäåññå. Ó÷åíèå È.È. Ìå÷íèêîâà îá èììóíèòåòå. Ðàáîòà ó÷åíîãî ïî áîðüáå ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñòàðîñòüþ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Òðóäíî íàçâàòü òàêóþ êíèãó ïî ýâîëþöèîííîìó ó÷åíèþ, ìèêðîáèîëîãèè èëè ýìáðèîëîãèè, ãäå íè óïîìèíàëîñü áû ìíîãîêðàòíî èìÿ Èëüè Èëüè÷à Ìå÷íèêîâà, íè ðàññêàçûâàëîñü áû î åãî íàó÷íûõ òðóäàõ. Èìÿ Ìå÷íèêîâà èçâåñòíî âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà.

Èëüÿì Èëüèì÷ Ìåì÷íèêîâ (1845-1916) — îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ýâîëþöèîííîé ýìáðèîëîãèè, ïåðâîîòêðûâàòåëü ôàãîöèòîçà è âíóòðèêëåòî÷íîãî ïèùåâàðåíèÿ, ñîçäàòåëü ñðàâíèòåëüíîé ïàòîëîãèè âîñïàëåíèÿ, ôàãîöèòàðíîé òåîðèè èììóíèòåòà, îñíîâàòåëü íàó÷íîé ãåðîíòîëîãèè. Âñåìèðíóþ èçâåñòíîñòü È. È. Ìå÷íèêîâ çàñëóæèë ñâîèìè âûäàþùèìèñÿ íàó÷íûìè îòêðûòèÿìè.

Ðîäèëñÿ ó÷¸íûé 3 (15 ìàÿ) 1845 â ñ. Èâàíîâêà áëèç Õàðüêîâà â ñåìüå ãâàðäåéñêîãî îôèöåðà, ïîìåùèêà Èëüè Èâàíîâè÷à Ìå÷íèêîâà, êîòîðûé ïðîèñõîäèë èç ñòàðèííîãî ìîëäàâñêîãî áîÿðñêîãî ðîäà. Ìàòåðüþ åãî áûëà Ýìèëèÿ Ëüâîâíà Íåâàõîâè÷ — äî÷ü èçâåñòíîãî åâðåéñêîãî ïóáëèöèñòà è ïðîñâåòèòåëÿ Ëåéáà Íîéåõîâè÷à.

Áëåñòÿùèå ñïîñîáíîñòè Ìå÷íèêîâà íà÷àëè ïðîÿâëÿòüñÿ î÷åíü ðàíî. Óæå â âîñüìèëåòíåì âîçðàñòå ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ ñâîåãî áðàòà îí ñ óâëå÷åíèåì èçó÷àë ðàñòåíèÿ, ñîñòàâèë ãåðáàðèé, óâëåêàëñÿ êíèãàìè ïî åñòåñòâîçíàíèþ è ÷èòàë «ëåêöèè íà íàó÷íûå òåìû» äðóãèì äåòÿì. Ó÷åíèêîì VI êëàññà Õàðüêîâñêîé ãèìíàçèè Ìå÷íèêîâ ñòàë ïîñåùàòü ëåêöèè â óíèâåðñèòåòå.  18 ëåò îí íàïèñàë ïîðàæàâøóþ ñâîåé çðåëîñòüþ è ãëóáèíîé ìûñëè ðåöåíçèþ íà çíàìåíèòóþ êíèãó Äàðâèíà «Ïðîèñõîæäåíèå âèäîâ». Çà äâà ãîäà Èëüÿ Èëüè÷ îêîí÷èë åñòåñòâåííîå îòäåëåíèå ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.  ýòî âðåìÿ åìó áûëî âñåãî 19 ëåò. Âñêîðå ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà â 1864ã. Ìå÷íèêîâ óåõàë çà ãðàíèöó. Ñòàæèðîâàëñÿ â óíèâåðñèòåòàõ Ãèñåíà, øòòèíãåíà è Ìþíõåíà, çàòåì ïåðååõàë â Èòàëèþ èçó÷àòü ìîðñêèõ æèâîòíûõ.  ýòîò ïåðèîä æèçíè îí âñòðåòèëñÿ â Íåàïîëå ñ äðóãèì âûäàþùèìñÿ ðóññêèì ó÷åíûì — À.Î.Êîâàëåâñêèì. Îáùíîñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ è óáåæäåíèé ñâÿçàëà íà âñþ æèçíü Ìå÷íèêîâà è Êîâàëåâñêîãî óçàìè áîëüøîé òâîð÷åñêîé äðóæáû. Ðåçóëüòàòîì èõ ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ÿâèëàñü íîâàÿ âåòâü áèîëîãèè — ýâîëþöèîííàÿ ýìáðèîëîãèÿ.

Âî âðåìÿ ñâîåãî òðåõëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ çà ãðàíèöåé Èëüÿ Èëüè÷ íàïèñàë íåñêîëüêî íàó÷íûõ ðàáîò ïî çîîëîãèè è ïîäãîòîâèë äèññåðòàöèþ, êîòîðóþ çàùèòèë, âîçâðàòèâøèñü íà ðîäèíó â 1867 ã. â Ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå. Çà ýòó ðàáîòó îí ïîëó÷èë ó÷åíóþ ñòåïåíü ìàãèñòðà. ×åðåç ãîä Èëüÿ Èëüè÷ ñòàë óæå äîêòîðîì çîîëîãèè è äîöåíòîì Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, à â 1870 ã., â 25 ëåò, îí áûë èçáðàí ïðîôåññîðîì çîîëîãèè è ñðàâíèòåëüíîé àíàòîìèè Íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà â Îäåññå. È. È. Ìå÷íèêîâ áûë âåëèêîëåïíûì ëåêòîðîì. Íåîáûêíîâåííî æèâîé, óâëå÷åííûé íàóêîé è ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, îí óìåë çàæå÷ü ñåðäöà ñâîèõ ñëóøàòåëåé ñòðàñòüþ ê èñòèííîé íàóêå.  1882 ã. ïîñëå ïîêóøåíèÿ íà öàðÿ Àëåêñàíäðà II, êîãäà â óíèâåðñèòåòå íà÷àëèñü ãîíåíèÿ íà ïåðåäîâûõ ïðîôåññîðîâ è ðàñïðàâû ñî ñòóäåíòàìè, Èëüÿ Èëüè÷ â çíàê ïðîòåñòà ïîêèíóë óíèâåðñèòåò. Íàó÷íóþ ðàáîòó îí ïðîäîëæàë âåñòè íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â ìàëåíüêîé äîìàøíåé ëàáîðàòîðèè.

ýòîò ïåðèîä æèçíè òâîð÷åñêèå èñêàíèÿ ïðèâåëè ó÷åíîãî â îáëàñòü áàêòåðèîëîãèè è ìåäèöèíû.  1883 ã. îí íà÷àë èçó÷àòü çàðàçíûå áîëåçíè ÷åëîâåêà è äîìàøíèõ æèâîòíûõ: âìåñòå ñî ñâîèì ó÷åíèêîì Í. Ô. Ãàìàëååé îí èçó÷àë òóáåðêóëåç, ÷óìó ðîãàòîãî ñêîòà, èñêàë ñïîñîáû áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ìå÷íèêîâó ïðèíàäëåæàò ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû ïî áàêòåðèîëîãèè.  îïûòàõ, ïîñòàâëåííûõ íà ñàìîì ñåáå, îí äîêàçàë ðîëü õîëåðíîãî âèáðèîíà êàê âîçáóäèòåëÿ àçèàòñêîé õîëåðû. Äâàæäû Ìå÷íèêîâ ïîäâåðãàë ñåáÿ ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè, ÷òîáû ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü ñâîèõ íàó÷íûõ ïðåäïîëîæåíèé. Îäèí ðàç îí ââåë â ñâîé îðãàíèçì êðîâü áîëüíîãî âîçâðàòíûì òèôîì, ÷òîáû óçíàòü, êàê ïðîèñõîäèò çàðàæåíèå ýòîé áîëåçíüþ. Ó÷åíûé ïåðåíåñ òÿæåëóþ ôîðìó âîçâðàòíîãî òèôà, íî óáåäèëñÿ, ÷òî çàðàæåíèå, êàê îí è ïðåäïîëàãàë, ïðîèñõîäèò ÷åðåç êðîâü. Òàêæå îí çàðàæàë ñåáÿ îñëàáëåííûìè ìèêðîáàìè õîëåðû, ÷òîáû íà ñåáå ïðîâåðèòü èõ äåéñòâèå. ìå÷íèêîâ áàêòåðèîëîãèÿ èììóíèòåò ìåäèöèíà

1886 ã. ïðîèçîøëî îäíî èç âàæíåéøèõ ñîáûòèé â èñòîðèè ðóññêîé ìåäèöèíû. Ëåòîì ýòîãî ãîäà â Îäåññå íà÷àëà ðàáîòàòü ñîçäàííàÿ È. È. Ìå÷íèêîâûì è åãî òàëàíòëèâûì ó÷åíèêîì Í. Ô. Ãàìàëååé ïåðâàÿ ðóññêàÿ áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ. Îñîáåííî áîëüøóþ ðàáîòó ïðîâîäèëà ýòà ñòàíöèÿ, âïåðâûå îðãàíèçîâàâ â Ðîññèè ïðèâèâêè ïðîòèâ áåøåíñòâà ïî ñïîñîáó, ïðåäëîæåííîìó ôðàíöóçñêèì ó÷åíûì Ëóè Ïàñòåðîì. Íî ñî ñòîðîíû öàðñêèõ ÷èíîâíèêîâ è ðåàêöèîííî íàñòðîåííûõ âðà÷åé îðãàíèçîâàííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå âñòðåòèëî ðåçêî âðàæäåáíîå îòíîøåíèå. Íà È. È. Ìå÷íèêîâà, åãî ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé ïîñûïàëèñü âñåâîçìîæíûå íàïàäêè è îáâèíåíèÿ. Òàêàÿ âðàæäåáíàÿ àòìîñôåðà, ìåøàþùàÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòå, ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî Ìå÷íèêîâ â 1888 ã. âûíóæäåí áûë ïîêèíóòü ðîäèíó.  1887 îí ïåðååõàë â Ïàðèæ, à â 1888ã. ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå Ëóè Ïàñòåðà âîçãëàâèòü ëàáîðàòîðèþ â åãî èíñòèòóòå. Âûíóæäåííûé äîëãîå âðåìÿ æèòü çà ãðàíèöåé, Ì. íå ïðåðûâàë òåñíîé ñâÿçè ñ Ðîññèåé, ïîääåðæèâàë ïåðåïèñêó ñ äðóçüÿìè: À. Î. Êîâàëåâñêèì, Ê. À. Òèìèðÿçåâûì, È. Ì. Ñå÷åíîâûì, È. Ï. Ïàâëîâûì, è äð. Åãî ëàáîðàòîðèÿ â Ïàñòåðîâñêîì èíñòèòóòå áûëà ìåñòîì ïîäãîòîâêè ìíîãèõ ðóññêèõ ìèêðîáèîëîãîâ.

Íà ñúåçäå ðóññêèõ åñòåñòâîèñïûòàòåëåé è âðà÷åé â 1883ã. Èëüÿ Èëüè÷ ïðîèçíåñ çíàìåíèòóþ ðå÷ü «Î öåëåáíûõ ñèëàõ îðãàíèçìà».  íåé îí èçëîæèë ñâîè âçãëÿäû íà ÿâëåíèÿ èììóíèòåòà, ò. å. íåâîñïðèèì÷èâîñòè îðãàíèçìà ê çàðàçíûì áîëåçíÿì. Ýòà òåîðèÿ ïîëó÷èëà íàçâàíèå ôàãîöèòàðíîé òåîðèè èììóíèòåòà. Åé ïðåäøåñòâîâàëè äîëãèå è êðîïîòëèâûå íàáëþäåíèÿ ó÷åíîãî çà âíóòðèêëåòî÷íûì ïèùåâàðåíèåì ó ðàçëè÷íûõ ìîðñêèõ æèâîòíûõ. Îí îòêðûë â èõ òåëå îñîáûå, «áëóæäàþùèå êëåòêè», êîòîðûå çàõâàòûâàþò è ïîæèðàþò èíîðîäíûå òåëà, â òîì ÷èñëå è áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîáîâ. Ìå÷íèêîâ íàçâàë ýòè «áëóæäàþùèå êëåòêè» ôàãîöèòàìè, ò. å. «êëåòêàìè-ïîæèðàòåëÿìè». Äàëüíåéøèå åãî íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ôàãîöèòû åñòü íå òîëüêî â òåëå ìîðñêèõ æèâîòíûõ.  òåëå ÷åëîâåêà òå æå ôóíêöèè âûïîëíÿþò áåñöâåòíûå êðîâÿíûå òåëüöà, èëè ëåéêîöèòû. Îí ïîêàçàë, ÷òî ôóíêöèþ ôàãîöèòîçà âûïîëíÿþò ëåéêîöèòû äâóõ òèïîâ (ìàêðî-è ìèêðîôàãè. Îíè âûïîëíÿþò ðàçíîîáðàçíóþ ðîëü â èììóííûõ ðåàêöèÿõ îðãàíèçìà è ÷òî âîñïàëèòåëüíàÿ ðåàêöèÿ ÿâëÿåòñÿ çàùèòíîé. Îòêðûòèå çàùèòíûõ êëåòîê â òåëå æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà ïîñëóæèëî Ìå÷íèêîâó îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ òåîðèè âîñïàëåíèÿ êàê çàùèòíîé ðåàêöèè îðãàíèçìà â áîðüáå ñ áîëåçíüþ. Ñíà÷àëà ôàãîöèòàðíàÿ òåîðèÿ áûëà âñòðå÷åíà ìíîãèìè ó÷åíûìè âðàæäåáíî. Íî óïîðíàÿ ìíîãîëåòíÿÿ áîðüáà Ìå÷íèêîâà çà ñâîè âçãëÿäû è åãî âûäàþùèåñÿ òðóäû â ýòîé îáëàñòè â êîíöå êîíöîâ ïðèíåñëè ó÷åíîìó ïîáåäó. Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Ìå÷íèêîâà íà êîíãðåññàõ â Áóäàïåøòå (1894) è Ïàðèæå (1900) ôàãîöèòàðíàÿ òåîðèÿ ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå. Èçäàííàÿ èì â 1901 ã. êíèãà «Íåâîñïðèèì÷èâîñòü â èíôåêöèîííûõ áîëåçíÿõ» äî ñèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ íàñòîëüíîé êíèãîé âñåõ ó÷åíûõ, èçó÷àþùèõ ìèð áîëåçíåòâîðíûõ ìèêðîáîâ.

Ìå÷íèêîâ ðàçðàáàòûâàë ïðîáëåìû ñòàðîñòè è ñìåðòè. Èñõîäÿ èç íàáëþäåíèÿ çà ñïåöèôè÷åñêèìè ïðîöåññàìè ïðè ìåòàìîðôîçå àìôèáèé, îí ïîñòàâèë çàäà÷ó âûÿâèòü ðîëü ôàãîöèòîâ â ÿâëåíèÿõ ñòàð÷åñêîé àòðîôèè. Îí äîïóñêàë, ÷òî ìàêðîôàãè îáåçâðåæèâàþò êëåòêè, îñëàáëåííûå ñ âîçðàñòîì ïîä äåéñòâèåì áàêòåðèàëüíûõ ÿäîâ, âûäàâëåííûõ ðàçëè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè êèøå÷íîé ôëîðû è áîëåçíåòâîðíûìè ìèêðîáàìè è ñ÷èòàë, ÷òî ïðè ñòàð÷åñêîì ïåðåðîæäåíèè òêàíåé ïðîõîäèò çàìåíà ñïåöèôè÷åñêèõ òêàíåé ãèïåðòðîôèðîâàííîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ.

Íà îñíîâå ýòîãî Ìå÷íèêîâ óòâåðæäàë, ÷òî ñòàðîñòü è ñìåðòü íàñòóïàþò ó ÷åëîâåêà ïðåæäåâðåìåííî, è ñòðåìèëñÿ ðàçðàáîòàòü ïðîôèëàêòèêó, ãèãèåíè÷åñêèå ìåðû áîðüáû ñ ñàìîîòðàâëåíèåì îðãàíèçìà, âåäóùèå ê ïàòîëîãè÷åñêîé ñòàðîñòè è ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè. Ñ ýòîé öåëüþ îí ðåêîìåíäîâàë ñòåðèëèçàöèþ ïèùè, ïðèìåíåíèå ìÿñà, ïèòàíèå ìîëî÷íîêèñëûìè ïðîäóêòàìè, ïûòàëñÿ ïîëó÷èòü àíòèëåéêîöèòîðíóþ ñûâîðîòêó, êîòîðàÿ äåéñòâóåò òîëüêî íà ìàêðîôàãè. Îñíîâíûì ñðåäñòâîì â áîðüáå ïðîòèâ ñòàðåíèÿ è ñàìîîòðàâëåíèÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà Ìå÷íèêîâ ñ÷èòàë áîëãàðñêóþ ìîëî÷íîêèñëóþ ïàëî÷êó — Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Îí ïåðâûé â ìèðå îöåíèë çíà÷åíèå îòêðûòèÿ áîëãàðñêîãî ñòóäåíòà Ñòàìåíà Ãðèãîðîâà. Åù¸ â 1905ã. Ìå÷íèêîâ, êàê çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà Ïàñòåðà, ïðèãëàñèë ìîëîäîãî áîëãàðèíà â Ïàðèæ, ÷òîáû îí ïðî÷¸ë ëåêöèþ î ñâîåì îòêðûòèè ïåðåä ñâåòèëàìè ìèêðîáèîëîãèè òîãî âðåìåíè.  1907 áûëè îïóáëèêîâàíû ðåçóëüòàòû ïåðâîãî â ìèðå ìåäèöèíñêîãî èññëåäîâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ áîëãàðñêîé ïàëî÷êè è áîëãàðñêîãî êèñëîãî ìîëîêà.

Ìå÷íèêîâ ëè÷íî ïîâòîðèë èññëåäîâàíèÿ Ãðèãîðîâà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â èõ ñîñòîÿòåëüíîñòè.  1908, â ãîäîâùèíó ôðàíöóçñêîé àêàäåìèè íàóê, áûëà îïóáëèêîâàíà åãî ñòàòüÿ «Íåñêîëüêî ñëîâ î êèñëîì ìîëîêå». Èññëåäóÿ âîïðîñû ñòàðåíèÿ è ñîáðàâ äàííûå ïî 36 ñòðàíàì, Ìå÷íèêîâ óñòàíîâèë, ÷òî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî «ñòîëåòíèêîâ» â Áîëãàðèè — 4 íà 1000 ÷åëîâåê. Îí ñâÿçàë ýòî ñ áîëãàðñêèì éîãóðòîì (â Áîëãàðèè åãî òàêæå íàçûâàþò– «êèñëîå ìîëîêî»).  ñâîèõ òðóäàõ Ìå÷íèêîâ ñòàë ïðîïàãàíäèðîâàòü øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè ïîëåçíîñòü áîëãàðñêîãî éîãóðòà. Ñàì îí äî êîíöà æèçíè ðåãóëÿðíî óïîòðåáëÿë íå òîëüêî ìîëî÷íîêèñëûå ïðîäóêòû, íî è ÷èñòóþ êóëüòóðó áîëãàðñêîé ïàëî÷êè. Êîíå÷íîé öåëüþ áîðüáû ñ ïðåæäåâðåìåííîé ñòàðîñòüþ Ìå÷íèêîâ ñ÷èòàë îðòîáèîç — äîñòèæåíèå «ïîëíîãî è ñ÷àñòëèâîãî öèêëà æèçíè, çàêàí÷èâàþùåãîñÿ ñïîêîéíîé åñòåñòâåííîé ñìåðòüþ». Ó÷åíûé ìíîãî ðàáîòàë íàä âîïðîñàìè ïðîäëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Îí ñ÷èòàë, ÷òî. ÷åëîâåê äîëæåí æèòü 100–120 ëåò è ÷òî ïðåæäåâðåìåííàÿ ñòàðîñòü «åñòü áîëåçíü, êîòîðóþ íàäî ëå÷èòü».

Ìå÷íèêîâ èçó÷àë õîëåðó, ÷óìó, áðþøíîé òèô, òóáåðêóëåç è âïåðâûå ïðîâåë ýêñïåðèìåíòàëüíîå çàðàæåíèå ÷åëîâåêîîáðàçíûõ îáåçüÿí ñèôèëèñîì, ÷òî ñòàëî âàæíîé âåòâüþ â ðàçâèòèè âåíåðîëîãèè. Îí âûñòóïàë ïðîòèâ ðåëèãèè, ìèñòèöèçìà, èäåàëèçìà, ïðè÷èñëÿÿ ñåáÿ ê ñòîðîííèêàì ðàöèîíàëèçìà. Ìå÷íèêîâ ðàññìàòðèâàë íàóêó êàê åäèíñòâåííûé äâèãàòåëü ïðîãðåññà ÷åëîâå÷åñòâà.

1908ã. È.È. Ìå÷íèêîâ ñîâìåñòíî ñ Ïàóëåì Ýðëèõîì áûë óäîñòîèí Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíå «çà òðóäû ïî èììóíèòåòó». Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ íàãðàä è çíàêîâ îòëè÷èÿ Ìå÷íèêîâà òàêæå ìåäàëü Êîïëè Ëîíäîíñêîãî êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà, ñòåïåíü ïî÷åòíîãî äîêòîðà Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà. Îí ÷ëåí Ôðàíöóçñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíû è Øâåäñêîãî ìåäèöèíñêîãî îáùåñòâà.

Óìåð Èëüÿ Èëüè÷ Ìå÷íèêîâ â Ïàðèæå 15 èþëÿ 1916 ãîäà â âîçðàñòå 71 ãîäà ïîñëå íåñêîëüêèõ èíôàðêòîâ ìèîêàðäà. Îí çàâåùàë ñâî¸ òåëî íà ìåäèöèíñêèå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîñëåäóþùåé êðåìàöèåé è çàõîðîíåíèåì íà òåððèòîðèè Ïàñòåðîâñêîãî èíñòèòóòà, ÷òî è áûëî âûïîëíåíî.

È.È.Ìå÷íèêîâ ñîçäàë ïåðâóþ ðóññêóþ øêîëó ìèêðîáèîëîãîâ, èììóíîëîãîâ è ïàòîëîãîâ; îí àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ñîçäàíèè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ðàçðàáàòûâàþùèõ ðàçëè÷íûå ôîðìû áîðüáû ñ èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè; ðÿä áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ è èììóíîëîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ Ðîññèè íîñèò èìÿ Ìå÷íèêîâà. Çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ â áèîëîãèè, ìèêðîáèîëîãèè, èììóíîëîãèè è çà îñîáûå çàñëóãè â áîðüáå ñ èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè ïðèñóæäàåòñÿ Çîëîòàÿ ìåäàëü è ïðåìèÿ èì. Ìå÷íèêîâà. Îñíîâíûå èäåè è òðóäû ó÷¸íîãî âîøëè â çîëîòîé ôîíä áèîëîãèè è ìåäèöèíû.

Ëèòåðàòóðà

1.Áåëêèí Ð.È. È.È. Ìå÷íèêîâ.– Ì., 1953.–158ñ.

2.Çàëêèíä Ñ.ß. Èëüÿ Èëüè÷ Ìå÷íèêîâ. Æèçíü è òâîð÷åñêèé ïóòü.– Ì., 1957.–234ñ.

3.Ìèëåíóøêèí Þ. È. Ìå÷íèêîâ è åãî ìåñòî â èñòîðèè ìèêðîáèîëîãèè (ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ). //Ìèêðîáèîëîãèÿ, 1970– âûï. 3. –ñòð. 533–536.

4.Ìîãèëåâñêèé Á. Ë., Èëüÿ Èëüè÷ Ìå÷íèêîâ. Ì., 1958.

5.Ïàðèí Â.Â., Èëüÿ Èëüè÷ Ìå÷íèêîâ (ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ). //Ïðèðîäà.– 1970.– ¹ 5.–ñòð. 75–81.

6.Ðåçíèê Ñ. Ìå÷íèêîâ. Ñåðèÿ ÆÇË.–Ì.: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 1973 ã.–207ñ.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

Более 100 лет назад выдающийся ученый Илья Ильич Мечников писал: «…Пусть те, у кого воинственный пыл никак не остынет, лучше направят его на войну не против людей, а против микробов». Ученый мечтал избавить человечество от болезней и эпидемий.

Илья Ильич Мечников, русский биолог, основоположник эволюционной эмбриологии, создатель фагоцитарной теории иммунитета, уже с ранних лет увлекался естественными науками. Это привело его на естественное отделение Харьковского Университета, которое он закончил с золотой медалью. В дальнейшем он продолжил свое образование в университетах Германии, Италии, Франции. В 1867 году был удостоен премии Петербургской Академии наук имени К. Бэра за работы в области эволюционной эмбриологии, доказывающие единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных. В 1908 году ему была присуждена Нобелевская премия за открытие фагоцитоза и клеточную теорию иммунитета. В течение многих лет он возглавлял Институт Пастера в Париже, занимающийся исследованиями в области биологии, инфекционных заболеваний и вакцин. Открытия Мечникова И. И. носили революционный характер для своего времени и не всегда воспринимались научным сообществом. Илья Ильич внес неоценимый вклад в науку и человечество в следующих направлениях:

– изучение внутриклеточного пищеварения низших животных;

– открытие и детальное изучение клеточного звена иммунитета;

– создание первой русской школы микробиологов, иммунологов и патологов;

– активное участие в создании научно-исследовательских учреждений, разрабатывающих различные формы борьбы с инфекционными заболеваниями.

Фото: Shutterstock.com

Все началось с того, что Мечников заинтересовался вопросом, как организм защищается от вредоносных микроорганизмов. Ответ нашелся неожиданно. Воткнув в тело личинки морской звезды шип розы, ученый наблюдал, как вокруг последнего начинают скапливаться подвижные клетки, которые пытались либо поглотить шип, либо создать защитный слой вокруг него. Мечников назвал эти клетки фагоцитами (от греческого слова «есть»), а само явление – фагоцитозом. Свою теорию фагоцитоза, зародившуюся из наблюдений за морскими микроорганизмами, Мечников развил в систему, объясняющую явления воспаления и иммунитета. Открытие фагоцитоза было положено в основу биологической (фагоцитарной) теории иммунитета. Мечников утверждал, что полноценный иммунитет может быть гарантирован только при полноценности всех реакций фагоцитоза. При выпадении хотя бы одной из фаз фагоцитоза вероятно развитие заболевания.

Вопросы старения занимали значительное место в трудах Мечникова. Он считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно, в результате самоотравления организма микробными и иными ядами. В своей работе «Этюды оптимизма», опубликованной в начале ХХ столетия, И. И. Мечников попытался проанализировать истоки долголетия, как отдельных людей, так и целых народов, и высказал предположение, что существенную часть их рациона составляет кисломолочный продукт – болгарская простокваша. В начале ХХ века был обнаружен особый вид лактобактерий в образцах болгарской простокваши, который был назван Lactobacillus Bulgaricus – болгарская палочка. В своих трудах Мечников стал пропагандировать широкой общественности полезность болгарской простокваши, считая основным средством в борьбе против старения и самоотравления организма болгарскую молочнокислую палочку. Позднее болгарский ученый И. Богданов выделил из болгарского йогурта специальный штамм Lactobacillus Bulgaricus LB-51 tumoronecroticance (в переводе с эсперанто: болгарская палочка LB-51, убивающая опухоли). На основе своего открытия ученый разработал препарат «Бластолизин», который представлял собой фрагменты гликопептидов.

В начале 1970-х годов И. Богданов обратился в Институт биоорганической химии АН СССР в Москве с предложением о совместной работе по выяснению структуры активных компонентов препарата. Изучение биологической активности «Бластолизина», определение его химической структуры группой ученых под руководством академика В. Т. Иванова привело к идентификации и синтезу обширной серии производных мурамилдипептида. Один из самых активных и безопасных гликопептидов из этой линейки – глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) был синтезирован в 1989 году к. х. н. Т. М. Андроновой. Именно этот гликопептид лег в основу создания российского препарата Ликопид 1 мг.

Действие Ликопида 1 мг (лекарственная форма ГМДП) в наибольшей степени приближено к процессу естественной иммунорегуляции, так как его действующим началом является структурный фрагмент клеточной стенки тех «нужных иммунитету» бактерий, которые уже присутствуют в организме человека с рождения. Ликопид активирует макрофагально-фагоцитарное, гуморальное и клеточное звенья иммунитета. Ликопид прежде всего воздействует на клетки врожденного иммунитета, который в дальнейшем помогает системе приобретенного иммунитета противостоять воздействию внешних агентов, таким образом усиливая первую линию защиты иммунитета. Фармакологическая активность препарата реализуется посредством связывания его активной основы ГМДП с рецептором NOD-2. Клиническая эффективность Ликопида проявляется в усилении противоинфекционного иммунитета (антибактериальный, противовирусный, противогрибковый), оказании противовоспалительного действия, усилении противоопухолевого иммунитета. Также Ликопид уменьшает аллергические реакции, обладает адъювантным эффектом, способен оказывать лейкопоэтический эффект.

Препарат может использоваться для профилактики и в комплексной терапии частых заболеваний ЛОР-органов, для снижения сезонной заболеваемости ОРЗ, усиливает действие противомикробных препаратов. Отмечается синергизм с противовирусными средствами, показан при герпетических инфекциях.

Лекарственный препарат Ликопид® 1мг, созданный на основе ГМДП, производится в соответствии с требованиями GMP на фармацевтическом предприятии АО «Пептек» и успешно применяется в клинической практике с 1995 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама

Источник