Роль нервной системы при воспалении

Взаимосвязь местных и общих явлений при воспалении. Местные и общие явления при воспалении тесно взаимосвязаны: с одной стороны, возникновение, развитие, течение и исход воспаления зависят от реактивности организма, с другой стороны, очаг воспаления оказывает воздействие на весь организм.

Роль реактивности в развитии воспаления. Воспалительный процесс является результатом реакции организма на местное повреждение, вызванное флогогеном. Реакция организма зависит прежде всего от его реактивности, которая в первую очередь оп ределяется функциональным состоянием его высших регуляторных систем — нервной, эндокринной, иммунной. Роль реактивности, нервной, эндокринной и иммунной систем в развитии воспаления находит свое выражение в качественных отличиях воспалительной реакции при измененной реактивности организма.

Участие нервной системы в патогенезе воспаления стало очевидным благодаря исследованиям И. И. Мечникова по сравнительной патологии воспаления, показавшим, что чем сложнее организм, чем более дифференцирована его нервная система, тем ярче и полнее выражена воспалительная реакция. В последующем была установлена существенная роль рефлекторных механизмов в возникновении воспаления. В настоящее время не вызывает сомнения рефлёктный механизм кратковременного спазма артериол, аксон-рефлекторная природа’ вазрдйлятации в очаге воспаления. Наряду с этим показано, что предварительная анестезия ткани в месте приложения флогогена отодвигает и заметно ослабляет воспалительную реакцию. Анатомический или химический перерыв афферентной части рефлекторной дуги в ходе воспалительного процесса ослабляет его дальнейшее развитие. О роли рефлекторных реакций свидетельствуют и данные клинических наблюдений, подтверждающие, что воспаление может спонтанно развиваться на симметричных участках тела.

В патогенезе воспаления играют роль и высшие отделы центральной нервной системы. Заметная задержка развития и ослабление воспалительной реакции наблюдаются при” воспроизведении ее на фоне наркоза или в период зимней спячки. Известна возможность воспройШёдения~ условнорефле-кторного воспаления и лейкоцитоза на применение только условного раздражителя (почесывание или нагревание кожи живота) после выработки рефлекса с использованием в качестве безусловного раздражителя воспалительного агента (внутрибрюшинное введение взвеси убитой стафилококковой культуры) [Метальников С. М., 1927].

О роли нижележащих отделов центральной нервной системы в патогенезе воспаления свидетельствуют данные о развитии обширных воспалительных процессов в коже и слизистых оболочках при хроническом повреждении таламической области. Считается, что это связано с нарушением нервной трофики ткани и, соответственно, снижением ее устойчивости к чужеродным агентам. Значительное влияние на развитие воспаления оказывает вегетативная нервная система. При десимпатизации одного уха кролика и вызывании воспаления обоих ушей путем погружения их в горячую воду воспаление более бурно протекает на десимпати-зированном ухе, но в то же время и заканчивается быстрее. Напротив, раздражение симпатических нервов тормозит развитие воспаления. Уже давно известна медиатор-ная роль симпатина (норадреналина) и аце-тилхолина при воспалении (Д. Е. Альперн).

Общепризнано значение в патогенезе воспаления нарушения трофической функции нервной системы.

Помимо непосредственных рефлекторных и трофических влияний роль нервной системы в воспалении во многом реализуется посредством регуляции высвобождения различных медиаторов секреторными клетками. Об этом свидетельствуют модулирующий эффект холин- и адренергических веществ на секрецию медиаторов тучными клетками, лейкоцитами, тромбоцитами, вышеприведенные данные о дегранулирующем воздействии нейропептидов на тучные клетки.

Значительное влияние на развитие воспаления оказывает эндокринная система. По отношению к воспалению гормоны можно разделить на про- и противовоспалительные. К первым относятся соматотропин, минерало-кортикоиды, тиреоидные гормоны, инсулин, ко вторым — кортикотропин, глюкокортикои-ды, половые гормоны. Гормоны модулируют различные воспалительные явления: нарушения микроциркуляции и сосудистой проницаемости, эмиграцию, фагоцитоз, пролиферацию. Механизм действия гормонов такжево многом связан с модуляцией секреции медиаторов воспаления путем взаимодействия со специфическими рецепторами на мембранах секреторных клеток и изменения соотношения циклических нуклеотидов в клетках. Имеют значение и непосредственные эффекты гормонов на сосуды и соединительную ткань, а также нарушения обмена веществ, обусловленные измененной выработкой при воспалении различных гормонов.

Источник

Причины и симптомы заболеваний нервной системы

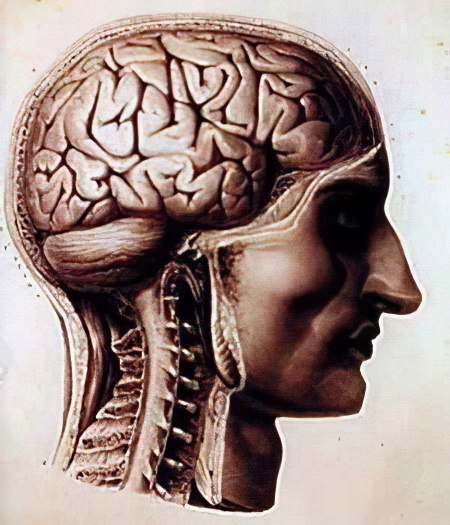

Нервная систем отвечает за работу и взаимосвязь всех систем и органов человеческого организма. Она объединяет центральную нервную систему, состоящую из головного и спинного мозга, и периферическую нервную систему, куда входят нервы, отходящие от головного и спинного мозга. Нервные окончания обеспечивают двигательную активность и чувствительность всех участков нашего тела. Отдельная автономная (вегетативная) нервная система инвертирует сердечно-сосудистую систему и другие органы.

Заболевания нервной системы представляют собой широкое и разнообразное поле патологий различной этиологии и симптоматики. Это объясняется тем, что нервная система является чрезвычайно разветвленной, и каждая её подсистема – уникальна. Чаще всего нарушение функций нервной системы губительно влияет на функции других внутренних органов и систем.

Содержание:

- Виды заболеваний нервной системы

- Дегенеративные поражения нервной системы

- Причины заболеваний нервной системы

- Симптомы заболеваний нервной системы

- Диагностика

- Лечение заболеваний нервной системы

Виды заболеваний нервной системы

Все заболевания нервной системы можно разделить на сосудистые, инфекционные, хронически прогрессирующие, наследственные и травматические патологии.

Сосудистые заболевания являются чрезвычайно распространенными и опасными. Они часто ведут к инвалидности или даже смерти больного. В эту группу входят нарушения мозгового кровообращения острого характера (инсульты) и хронически текущая сосудисто-мозговая недостаточность, становящаяся причиной изменений со стороны мозга. Такие заболевания могут развиваться вследствие гипертонической болезни или атеросклероза. Сосудистые заболевания нервной системы проявляются головными болями, тошнотой и рвотой, снижением чувствительности и нарушениями двигательной активности.

Инфекционные заболевания нервной системы развиваются вследствие патогенного воздействия различных вирусов, бактерий, грибков и паразитов. Страдает преимущественно головной мозг, а периферическая нервная система и спинной мозг поражаются реже. Распространенными заболеваниями этой группы являются энцефалиты, малярия, корь и проч. Симптомами нейроинфекций выступают повышенная температура, нарушения сознания, сильная головная боль, тошнота и рвота.

Наследственные заболевания нервной системы разделяют на хромосомные (клеточные) и геномные. Самым распространенным хромосомным заболеванием нервной системы является болезнь Дауна, а геномные патологии поражают чаще всего нервно-мышечную систему. Характерными признаками таких нарушений являются слабоумие, инфантильность, нарушения эндокринной системы и двигательного аппарата.

Травматические повреждения нервной системы возникают вследствие травмы, ушиба или сдавливания головного или спинного мозга. К ним относят сотрясение мозга. Сопровождающими симптомами являются головная боль, расстройства сознания, тошнота и рвота, потеря памяти, снижение чувствительности и т. д.

Дегенеративные поражения нервной системы

Большинство заболеваний наследственной природы имеют какие-либо клинические симптомы, характерные для поражения нервной системы. Поэтому классификация наследственных нервных заболеваний очень разнообразна и широка. Их можно подразделить на пять условных групп.

К первой группе наследственных нервных болезней относят дегенеративные поражения центральной нервной системы. Они проявляются, когда после периода нормальной работы ЦНС начинается постепенное разрушение и гибель нейронов какого-либо отдела нервной системы. Ко второй группе относят различные формы эпилепсии. Нервно-мышечные болезни представляют собой третью группу, а четвертой группой являются моногенные опухоли центральной нервной системы. К пятой группе относят болезни, характеризующиеся нарушением развития нейронов и их миграции. Все эти патологии имеют разные типы наследования. Рассмотрим распространенные наследственные заболевания нервной системы более детально.

Болезнь Паркинсона обычно начинается в пожилом возрасте и проявляется прогрессирующим снижением общей двигательной активности, дрожанием конечностей (тремором), замедлением движений, изменением позы (ригидностью). Возможно развитие депрессии и различных нарушений интеллекта.

Болезнь Альцгеймера характерна для людей старше 65 лет. Ранним симптомом её является расстройство памяти, нарушение способности к запоминанию. При развитии болезни сознание человека становится спутанным, а сам он может проявлять раздражительность и агрессию; настроение колеблется, способность говорить и воспринимать речь нарушается (афазия). Затухание сознания ведет к потере функций организма и смерти. Обычно больные живут в среднем 7 лет после установления диагноза.

Боковой амиотрофический склероз является прогрессирующей неизлечимой болезнью ЦНС, этиология которой остается неизвестной. Верхние и нижние двигательные нейроны, находящиеся в моторной коре головного мозга и передних рогах спинного мозга, подвергаются дегенеративному поражению, вследствие чего наступает паралич и атрофия мышц. Таким образом, больной умирает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры (смотрите также: рассеянный склероз).

Хорею Гентингтона считают одним из тяжелейших прогрессирующих дегенеративных заболеваний головного мозга. Она является формой гиперкинеза и характеризуется психическими расстройствами и непроизвольными быстрыми движениями. Заболевание достаточно редкое (10:100 000), поражает людей всех возрастов, но появление первых симптомов обычно приходится на 30–50 лет.

Болезнь Пика встречается редко, но прогрессирует очень быстро. Это заболевание ЦНС преимущественно возникает в 50–60 лет и проявляется атрофией коры головного мозга. Симптомами патологии являются слабоумие, нарушение способности логически мыслить, распад речи и проч. Клинические проявления болезни Пика схожи с болезнью Альцгеймера, но полный распад личности наступает значительно быстрее.

Эпилепсия. Эпилепсия является хроническим заболеванием нервной системы и психики, проявляющимся как в детском, так и во взрослом возрасте. Эпилепсия имеет огромное количество форм, среди которых:

Фокальные (локализационно-обусловленные) эпилепсии;

Генерализованные эпилепсии;

Эпилепсии с признаками фокальных и генерализованных форм.;

Специальные синдромы.

Главным признаком эпилепсии является эпилептический приступ. Эпилептический припадок может протекать как с нарушением сознания, так и без него. Также приступы могут быть судорожными или несудорожными, случайными, циклическими, вызванными определенными сенсорными факторами или же постоянными (эпилептический статус).

Причины заболеваний нервной системы

Выше упоминалось, что среди причин заболеваний нервной системы очень часто фигурируют различные инфекционные возбудители:

Бактерии (пневмококк, менингококк, стафилококк, бледная трепонема и стрептококк);

Различные грибки и паразиты;

Вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем (арбовирусы).

Также заболевания нервной системы могут передаваться плацентарным путем во время беременности (цитомегаловирус, краснуха) и по периферической нервной системе. Например, таким путем распространяется вирус бешенства, герпес, острый полиомиелит и менингоэнцефалит.

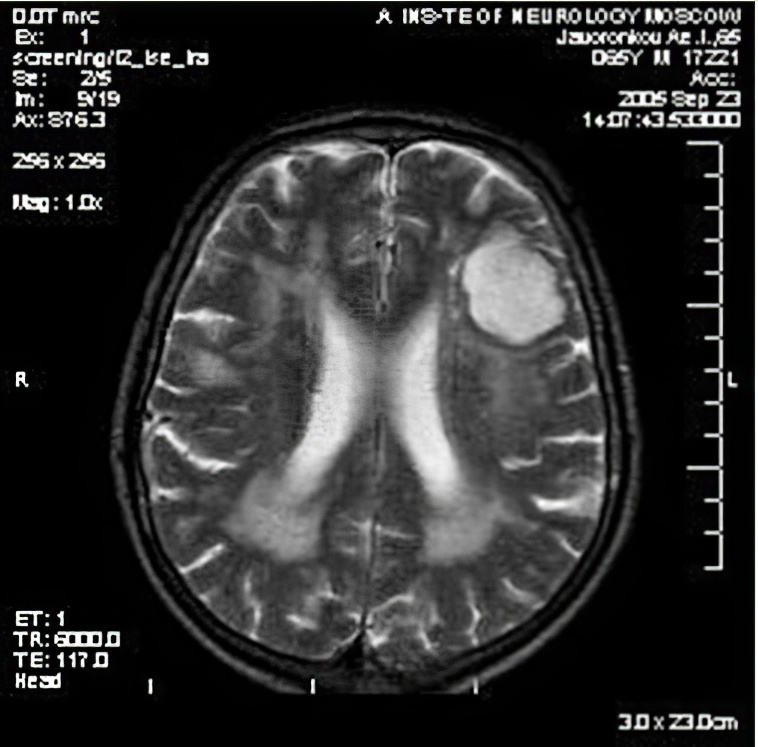

Среди распространенных причин заболеваний нервной системы находятся также ушибы головного мозга, опухоли в головном мозгу или их метастазы, сосудистые нарушения (тромбозы, разрывы или воспаления), наследственность или хронические прогрессирующие заболевания (болезнь Альцгеймера, хорея, болезнь Паркинсона и проч.)

Влияют на нервную систему также недостаточное питание, отсутствие витаминов, сердечные, почечные и эндокринные заболевания. Патологические процессы могут развиваться под воздействием различных химических веществ: опиатов, барбитуратов, антидепрессантов, этилового спирта, ядов животного и растительного происхождения. Возможно также отравление антибиотиками, противоопухолевыми препаратами и тяжелыми металлами (ртутью, мышьяком, свинцом, висмутом, марганцем, таллием и проч.)

Симптомы заболеваний нервной системы

Симптомы заболеваний нервной системы проявляются по-разному, очень часто – в виде двигательных расстройств. Характерно развитие у больного парезов (снижения мышечной силы) или параличей, неспособности быстро двигаться, тремора, непроизвольных быстрых движений (хореи). Возможно также появление патологических поз (дистонии). Возможны нарушения координации и речи, непроизвольные сокращения разных групп мышц, тики, вздрагивания. Тактильная чувствительность также может нарушаться.

Другими важными симптомами заболеваний нервной системы являются головная боль (мигрень), боль в спине и шее, руках и ногах. Патологические изменения затрагивают также другие типы чувствительности: обоняния, вкуса, зрения.

Проявляются заболевания нервной системы и эпилептическими припадками, истериками, нарушениями сна и сознания, умственной деятельности, поведения и психики.

Диагностика заболеваний нервной системы

Диагностика заболеваний нервной системы предусматривает неврологический осмотр пациента. Анализу подлежит его сознание, интеллект, ориентация в пространстве и времени, чувствительность, рефлексы и проч. Иногда заболевание можно выявить на основе клинических показателей, но чаще всего диагноз требует дополнительных исследований. К ним относят компьютерную томографию головного мозга, позволяющую обнаружить новообразования, кровоизлияния и другие очаги заболевания. Более четкую картину даёт магнитно-резонансная томография (МРТ), а сосудистые нарушения позволяют выявить ангиография и ультразвуковое исследование.

Также для диагностики заболеваний нервной системы используют люмбальную функцию, рентгенографию или электроэнцефалографию.

Среди других методов исследования выделяют биопсию, анализ крови и проч.

Лечение заболеваний нервной системы

Лечение заболеваний нервной системы зависит от их типа и симптомов, назначается врачом и требует интенсивной терапии в условиях стационара.

Чтобы избежать заболеваний нервной системы, следует вовремя диагностировать и лечить инфекции, вести здоровый образ жизни, отказавшись от алкоголя и наркотиков, полноценно питаться, избегать стрессов и переутомления. При появлении каких-либо тревожных симптомов обязательно следует обратиться к врачу.

Автор статьи: Мочалов Павел Александрович | д. м. н. терапевт

Образование:

Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, специальность – “Лечебное дело” в 1991 году, в 1993 году “Профессиональные болезни”, в 1996 году “Терапия”.

Наши авторы

Источник

Воспаление это преимущественно местное проявление общей реакции организма на действие патогенного чрезвычайного раздражителя. В этот, по преимуществу местный процесс, в той или иной степени вовлекается весь организм и прежде всего такие системы как нервная, эндокринная и иммунная.

Воспаление – это процесс, который проявляется не только ярко выраженными местными признаками, но и весьма характерными и нередко существенными изменениями во всем организме. Из факторов, обусловливающих взаимосвязь местных и общих изменений при воспалении, наряду с образующимися и циркулирующими в крови аутокоидами (клинины, компоненты комплемента, простагландины, интерфероны и др.), большое значение имеют так называемые реактанты острой фазы. Эти вещества неспецифичны для воспаления, они появляются после разнообразных повреждений тканей, в том числе после повреждения при воспалении. Наибольшее значение из них имеют С-реактивный белок, a-гликопротеид, гаптоглобин, трансферрин, аппоферритин. Большинство реактантов острой фазы синтезируются макрофагами, гепатоцитами и другими клетками.

Роль нервной и эндокринной систем в патогенезе воспаления.

Влияние нервной системы на воспалительный процесс: при нарушении периферической инервации, В. приобретает вялый, затяжной характер. Трофические язвы конечностей, возникающие при ранениях спинного мозга или седалищного нерва, заживают очень длительно. Повреждение инородным телом области серого бугра мозга приводит к обширным воспалительным изменениям кожи и слизистой оболочки, что объясняется изменением трофики тканей.

На характер В. могут влиять как нервные, так и гуморальные факторы. Очень большое значение для воспалительной реакции имеют некоторые гормоны ГГНС, главным образом гормоны коры надпочечников и гипофиза. Соматотропный гормон гипофиза и альдостерон способны повысить воспалительный “потенциал” организма, т.е. усилить В., хоть сами по себе вызвать его не могут. Минералокортикоиды (альдостерон, дезоксикортикостерон) повышая проницаемость стенки сосудов, увеличивая экссудацию и изменяя электролитный состав тканей, оказывают противовоспалительное действие. АКТГ, не обладая бактерицидными свойствами, оказывают противовоспалительное действие, уменьшая воспалительную реакцию.

Глюкокортикоиды, задерживая развитие самых ранних признаков В. (гиперемию, экссудацию, эмиграцию клеток) препятствует возникновению отека, этим свойством глюкокортикоидов широко пользуются в практической медицине. Такое действие глюкокортикоидов объясняется тем, что они уменьшают число тканевых базофилов, снижают активность гистидиндекарбоксилазы и одновременно увеличивают активность фермента, разрушающего гистамин (гистаминаза). Снижается также образование серотонина. Кроме того, замечено, что В. интенсивнее протекает при гипертиреоидозе и отличается вялостью течения при микседеме. При сахарном диабете часто наблюдается фурункулез.

ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Как и при других типических процессах, вредное и полезное сочетается в неразрывной связи. В нем сочетается и мобилизация защитных сил организма, и явления повреждения, “полома”. Организм защищается от воздействия чуждых и вредных ему факторов путем отграничения воспалительного очага от всего организма, формирования вокруг очага В. своеобразного барьера с односторонней проницаемостью. Локализация очага В. препятствует распространению инфекции. За счет экссудации снижается концентрация токсических веществ в самом очаге В. Воспаленная зона не только фиксирует, но и поглощает токсические вещества, обеспечивает их детоксикацию. В очаге В. создаются также и неблагоприятные условия для жизни м/о.

Вторая противоположная заключается в том, что В. являясь эволюционно выработанным защитным процессом, в то же самое время оказывает повреждающее влияние на организм, всегда несет в себе элемент разрушения. Борьба с “агрессором” в зоне В. неизбежно сочетается с гибелью собственных клеток. В некоторых случаях начинает преобладать альтерация, что приводит к гибели ткани или целого органа. Экссудация может вызвать нарушение питания ткани, ее ферментативное расплавление, гипоксию и общую интоксикацию.

63. Воспалительные процессы в тканях челюстно-лицевой области. Особенности их возникновения и течения.

К воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области, и в частности, тяжелыми формами одонтогенных воспалительных процессов являются периодонтиты, периостит, остеомиелит челюстей и флегмоны окружающих мягких тканей. Вопросы их этиологии и патогенеза см. в учебнике: Терапевтическая стоматология. Под ред. Е.В.Боровского. – М.: Медицина, 1989 и Хирургическая стоматология. Под ред. Т.Г.Робустовой. – М.: Медицина, 1990.

Особенности возникновения и течения воспалительных реакций в тканях ротовой полости:

Для воспалительных процессов челюстно-лицевой области характерно гранулематозное воспаление, которое характеризуется ограниченным очагом продуктивного, продуктивно-эксудативного воспаления, образованием отграниченных инфильтратов. В основе такового воспаления лежат первичные разрастания грануляционной ткани, инфильтрированной полинуклеарами, лимфоцитами, плазмоцитами в различных соотношениях. Примером такого воспаления является гранулема зубная – опухолевидное образование около верхушки зуба из грануляционной ткани, окруженное фиброзной капсулой, возникающее в результате хронического воспаления при инфицировании перодонта из канала зуба. В случаях развития воспалительных процессов челюстно-лицевой области необходимо помнить об особенностях венозной системы. Отсутствие в венах лица клапанной системы обуславливает возможность быстрой миграции тромба в восходящем направлении и возникновения тромбоза пецеристого синуса с крайне опасным для жизни больных прогнозом.

Особенности изменения системы белой крови и нарушений гемостаза при воспалительных процессах в тканях полости рта.

Сравнительными исследованиями капиллярной крови десны и пальца у людей страдающих воспалительными процессами челюстно-лицевой области (гингивитах, пародонтозе и т.д.) выявлены статистически значимые изменения состава лейкоцитов. Эти изменения касаются абсолютного числа эозинофилов, нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов, а также общего числа лейоцитов. В капиллярной крови десны значимо меньше число фагоцитов (эозинофилов, нейтрофилов и моноцитов) и увеличивается число иммунокомпетентных клеток (лимфоцитов). Выявлено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов (особенно при пародонтозе). Поскольку фагоциты являются одним их основных факторов неспецифического иммунитета, то уменьшение их общего числа в десне при воспалительных процессах ротовой полости позволяет предположить, что эти процессы развиваются на фоне снижения неспецифического иммунного ответа организма.

Особенности гемостаза при патологии ротовой полости определяются наличием в слюне ротовой жидкости плазменных компонентов свертывающей, фибринолитической и калликреин-кининовой систем, различными их количественными и качественными нарушениями, изменениями их комбинации.

При хронических воспалительных процессах ротовой полости, при пародонтозе снижается содержание в ротовой жидкости ингибиторов протеиназ, увеличивается активность системы протеолитических ферментов, что приводит к повышению активности плазмина, тромбина, калликреина, факторов свертывания крови и проявляется активацией свертывающей, фибринолитической и калликреинкининовой системы. Такие нарушения гемостаза служат основой патологических процессов, клинически проявляющихся в виде тромбозов кровеносных сосудов. Отсутствие в венах лица клапанной системы обуславливает возможность быстрой миграции тромба в восходящем направлении. Интимная связь венозных образований челюстно-лицевой области с крыловидным сплетением, а последнего через средние вены твердой мозговой оболочки с пещеристым синусом твердой мозговой оболочки при развитии тромбообразования может вызвать тяжелейшее осложнение в виде тромбоза пещеристого синуса с крайне опасным для жизни прогнозом. Поэтому указанные особенности гемостазе при патологии полости рта необходимо учитывать при анализе состояния больного и выработке тактики врача в случаях развития воспалительных и других процессов челюстно-лицевой области.

Роль местной гипоксии в патогенезе воспалительных и дистрофических поражений тканей челюстно-лицевой области.

В развитии воспалительных и дистрофических поражений тканей челюстно-лицевой области (гингивитов, воспалительно-дистрофической формы пародонтоза и т.д.), наиболее выраженные изменения имеют месть в капиллярном, прекапиллярном и артериальном звеньях микроциркуляторного русла, что приводит к гипоксии, нарушению обмена веществ и дистрофическим изменениям в пульпе, пародонте. На фоне дистрофических повреждений тканей (пародонта) при хронической гипоксии резко снижаются регенераторные процессы. Угнетение пролиферативных процессов обусловлено недостаточностью энергетического обеспечения тканей и связано с избыточным образованием глюкокортикоидов, подавляющих процессы пролиферации и удлиняющих все фазы клеточного цикла.

В клинической и, в частности, стоматологической практике при заболеваниях слизистой оболочки полости рта, пародонтозе рекомендовано лечение кислородом под повышенным давление – 3 атм. (гипербарическая оксигенация). В основе терапевтического действия гипербарической оксигенации лежит повышение парциального давления кислорода в жидких средах организма (плазме, лимфе, межтканевой жидкости). Это приводит к соответствующему увеличению их кислородной емкости (на 6,5 %) и сопровождается увеличением диффузии кислорода в гипоксическом участке тканей, что способствует номализации артериовенозного различия по кислороду, т.е. потребления кислорода организмом в покое.

64. Особенности изменений системы белой крови при воспалительных процессах в тканях челюстной-лицевой области.

Особенности изменения системы белой крови и нарушений гемостаза при воспалительных процессах в тканях полости рта.

Сравнительными исследованиями капиллярной крови десны и пальца у людей страдающих воспалительными процессами челюстно-лицевой области (гингивитах, пародонтозе и т.д.) выявлены статистически значимые изменения состава лейкоцитов. Эти изменения касаются абсолютного числа эозинофилов, нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов, а также общего числа лейоцитов. В капиллярной крови десны значимо меньше число фагоцитов (эозинофилов, нейтрофилов и моноцитов) и увеличивается число иммунокомпетентных клеток (лимфоцитов). Выявлено снижение фагоцитарной активности нейтрофилов (особенно при пародонтозе). Поскольку фагоциты являются одним их основных факторов неспецифического иммунитета, то уменьшение их общего числа в десне при воспалительных процессах ротовой полости позволяет предположить, что эти процессы развиваются на фоне снижения неспецифического иммунного ответа организма.

Особенности гемостаза при патологии ротовой полости определяются наличием в слюне ротовой жидкости плазменных компонентов свертывающей, фибринолитической и калликреин-кининовой систем, различными их количественными и качественными нарушениями, изменениями их комбинации.

При хронических воспалительных процессах ротовой полости, при пародонтозе снижается содержание в ротовой жидкости ингибиторов протеиназ, увеличивается активность системы протеолитических ферментов, что приводит к повышению активности плазмина, тромбина, калликреина, факторов свертывания крови и проявляется активацией свертывающей, фибринолитической и калликреинкининовой системы. Такие нарушения гемостаза служат основой патологических процессов, клинически проявляющихся в виде тромбозов кровеносных сосудов. Отсутствие в венах лица клапанной системы обуславливает возможность быстрой миграции тромба в восходящем направлении. Интимная связь венозных образований челюстно-лицевой области с крыловидным сплетением, а последнего через средние вены твердой мозговой оболочки с пещеристым синусом твердой мозговой оболочки при развитии тромбообразования может вызвать тяжелейшее осложнение в виде тромбоза пещеристого синуса с крайне опасным для жизни прогнозом. Поэтому указанные особенности гемостазе при патологии полости рта необходимо учитывать при анализе состояния больного и выработке тактики врача в случаях развития воспалительных и других процессов челюстно-лицевой области.

Источник