Симптомы воспаления шейки матки в менопаузе

Проф. д.м.н. В.Н. Прилепская, руководитель научно-поликлинического отдела.

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН

Проблема постменопаузы приобрела в последние годы особое значение в связи со значительным увеличением продолжительности жизни женщин, что особенно четко прослеживается в развитых странах. Однако тот период жизни, за счет которого увеличивается эта продолжительность, характеризуется возрастными инволютивными изменениями, нередко выходящими за рамки физиологических процессов старения, развитием ряда патологических симптомов, синдромов и заболеваний.

На фоне дефицита половых гормонов, преимущественно эстрогенов, у каждой второй женщины возникают климактерические нарушения, которые по времени их возникновения и клиническим особенностям условно принято разделять на 3 группы.

1-я группа – ранние (вазомоторные) симптомы (приливы жара, повышение потливости, головная боль, гипотония или гипертония, учащенное сердцебиение) и эмоционально-психические (раздражительность, сонливость, невнимательность, снижение либидо).

2-я группа – средне-временные урогенитальные нарушения (сухость во влагалище, боль при половом сношении, зуд и жжение, цисталгия, недержание мочи).

3-я группа – поздние обменные нарушения (остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания).

Симптомы урогенитальных нарушений возникают приблизительно через 5 лет и более после прекращения менструаций и в дальнейшем прогрессируют, приводя к функциональным и анатомическим изменениям не только влагалища, уретры, мочевого пузыря, мочеточников, но и патологическим процессам шейки матки.

Дефицит эстрогенов закономерно вызывает нарушение пролиферативных процессов влагалищного эпителия, подавление митотической активности клеток, в первую очередь базального и парабазального слоев, изменение чувствительности рецепторного аппарата. Как известно, специфическая регуляция влагалища определяется рецепторами к эстрогенам, протеинами, альтернативными гормонами, клеточными элементами иммунокомпетентных клеток. По мере прогрессирования эстрогенного дефицита на фоне общих инволютивных изменений в организме происходит значительное изменение микроциноза влагалища.

Известно, что у женщин репродуктивного возраста в микроцинозе влагалища преобладают пероксин-продуцирующие лактобациллы, которые обеспечивают защитные свойства влагалища, конкурируя с патогенными микроорганизмами.

Путем расщепления гликогена, образующегося в эпителии влагалища благодаря наличию достаточного количества эстрогенов, образуется молочная кислота, обеспечивающая кислую среду в пределах колебания рН от 3, 8 до 4, 4.

Это в свою очередь приводит к подавлению роста патогенных и условно-патогенных бактерий. Наряду с присущими ей защитными свойствами влагалищная флора у женщин репродуктивного возраста обладает достаточно выраженной ферментативной, витаминообразующей, иммуностимулирующей и другими функциями, необходимыми для нормального функционирования экосистемы и ее защитного действия.

В период постменопаузы эти защитные свойства утрачиваются, слизистая оболочка влагалища истончается, легко изъязвляется с последующим инфицированием не только патогенными, но и условно-патогенными микроорганизмами. По мере прогрессирования дефицита эстрогенов, нарастают и атрофические изменения во влагалище, которые характеризуются:

– снижением кровотока и кровоснабжения;

– фрагментацией элластических и гиалинозом коллагеновых волокон;

– уменьшением содержания гликогена в клетках эпителия влагалища;

– снижением колонизации лактобацилл;

– значительным снижением количества молочной кислоты;

– повышением рН влагалища до 5,5 – 6,8.

С увеличением продолжительности постменопаузы происходит резкое ощелачивание влагалищной среды, развитие дисбиотических и атрофических процессов.

Атрофические процессы, особенно выраженные в слизитой влагалища, захватывают и соединительнотканные и мышечные структуры влагалища, мышцы тазового дна, уретры, мочевого пузыря, что закономерно приводит как к анатомическим, так и функциональным нарушениям мочеполовой системы.

Многослойный плоский эпителий, покрывающий наружную поверхность влагалищной части шейки матки (экзоцервикс), претерпевает аналогичные изменения с прогрессирующими явлениями атрофии.

В виду этого наиболее частыми клиническими формами возрастной патологии влагалища и шейки матки в постменопаузе являются атрофические вагиниты (кольпиты) и цервициты.

Наиболее тяжелые формы атрофических изменений нижних отделов половых путей связаны с нарушением контроля мочеиспускания, требуют обследования не только гинеколога, но и уролога и подробно изложены в диссертации В. Е. Балан (1998) [1].

Клиническими проявлениями атрофических вагинитов и цервицитов являются весьма характерные жалобы на сухость, зуд, выделения из влагалища, носящие длительный, рецидивирующий и упорный характер, кровянистые выделения при физической нагрузке и половых контактах, при попытке произвести исследование в зеркалах; различные сексуальные нарушения, вплоть до невозможности половой близости.

Схематично динамику сексуальных нарушений можно представить следующим образом: вначале появляется сухость влагалища, снижение коитальной, а затем и сексуальной активности, снижение оргазма и возбуждения, диспареуния и впоследствии невозможность половых контактов.

Диагностика и дифференцированная диагностика возрастных изменений нижних отделов половых путей в первую очередь должна быть направлена на исключение онкологической, инфекционной и других патологий, которые могут как бы маскироваться возрастными изменениями.

Основными методами исследования, которые безусловно не исчерпывают весь арсенал методов и могут быть необходимы для обследования конкретной больной, являются:

– клинический метод;

– расширенная кольпоскопия;

– кольпоцитология (с определением КПИ или ИС мазков) ;

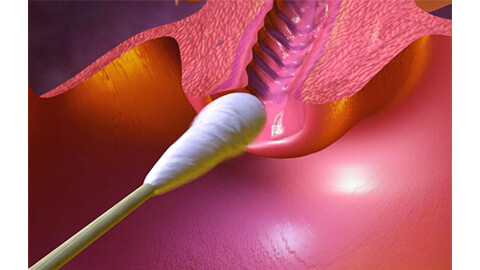

– Pap-smear-test (мазки-отпечатки с шейки матки);

– бактериоскопический;

– бактериологический;

– определение рН влагалищного содержимого.

Клиническому методу исследования должно отводится первостепенное значение, несмотря на наличие комплекса перечисленных дополнительных методик.

Важное значение имеют связь с возрастом больных, характерные клинические признаки в виде вульвитов, вагинитов, экзо- и эндоцервицитов, дистрофических процессов вульвы и влагалища. При этом необходимо помнить, что характерными особенностями клинического течения возрастных изменений нижнего отдела половых путей у женщин в постменопаузе является их длительное, рецидивирующее течение, сочетание с урологическими симптомами, отсутствие эффекта от антибактериальной и других видов терапии, не включающих применение эстрогенов в том или ином виде.

Особенностью клинического течения возрастной патологии является нередкое инфицирование истонченных и атрофических тканей.

В таком случае на первый план выступают симптомы того или иного инфекционного процесса (кандидоз, хламидиоз и т. д. ).

Однако, учитывая то, что беспорядочные половые связи у женщин в постменопаузе очень редки, редка и частота специфических процессов в половых органах.

Следует отметить, что основная ошибка в ведении этого контингента больных состоит в назначении длительной, немотивированной, бесконтрольной антибиотикотерапии, противовирусного и других видов лечения, приводящих к усугублению выраженности и извращенному характеру инволютивных изменений.

Клинические ошибки связаны также с необходимостью больных обращаться к врачам различных специальностей: акушеру-гинекологу, урологу, терапевту, дерматологу и, наконец, к психиатру.

В своей клинической практике мы встречали больных, которые в течение нескольких лет получали массивные дозы антибактериальной терапии по поводу атрофических вагинитов и цервицитов с неоднократной биопсией шейки матки, так как очаговые атрофические экзоцервициты трактовались как подозрение на предраковые процессы.

Трудно переоценить значимость кольпоскопии при оценке состояния шейки матки в постменопаузе.

Как правило, кольпоскопическая картина шейки матки в постменопаузе является достаточно характерной: многослойный плоский эпителий истончен, субэпителиальные сосуды стромы легко кровоточат при контакте и могут не сокращаться на пробу с раствором уксусной кислоты; стык многослойного плоского и цилиндрического эпителия находится на уровне наружного зева, определяется картина синильного диффузного или очагового экзоцервицита, проба Шиллера слабоположительная.

При кольпоцитологии в постменопаузальном периоде выявляются 5 основных типов влагалищных мазков:

– пролиферативный;

– промежуточный;

– смешанный;

– атрофический;

– цитолитический.

Пролиферативный и промежуточные типы мазков могут редко встречаться в менопаузе или в начале постменопаузы, смешанный, атрофический или цитолитический тип наиболее часто встречающиеся типы мазков.

О выраженном дефиците эстрогенов свидетельствуют мазки атрофического и цитолитического типа, которые встречаются у 63 – 68% женщин с продолжительностью менопаузы более 5 лет.

Подсчет кариопикнотического индекса и индекса созревания позволяет более точно определить степень эстрогенных влияний, вернее, эстрогенного дефицита. В постменопаузе он не превышает 15 – 20% и колеблется от 0 (выраженный дефицит) до 20 (умеренный дефицит).

Чрезвычайно важным в отношении онкологической настороженности применительно к патологии шейки матки является Pap-smear-test, позволяющий с точностью до 95% выявить предраковые процессы шейки матки, не выявляемые с помощью других неинвазивных методик. Мазки-отпечатки с шейки матки по Папаникалау подразделяются на 5 основных классов.

При получении ответа цитолога о выявлении IV или V класса мазков следует тщательно обследовать больную для исключения признаков цервикальной неоплазии. Нередко это подозрение при повторной кольпоскопии исчезает после проведения противовоспалительного лечения. Если нет-показана прицельная биопсия шейки матки с последующим цитологическим исследованием биоптата.

Бактериоскопический и бактериологический методы позволяют выявить состояние микрофлоры влагалища, специфических и неспецифических возбудителей сопутствующей инфекции, дисбиотические процессы влагалища.

По данным А.С. Анкирской (1995) [2], у женщин в постменопаузе атрофические процессы нередко осложняются бактериальным вагинозом, одним из признаков которого является наличие “ключевых” клеток во влагалищном мазке.

Дополнительным методом диагностики состояния микробиоценоза является определение рН влагалищного содержимого с помощью бумажных индикаторов или биохимических методов.

Установлено, что не только уровень КПИ, но и уровень рН могут быть использованы для косвенного суждения о степени эстрогенной недостаточности. Если у здоровых женщин рН колеблется от 3,5 до 5,5, то в период постменопаузы от 5,5 до 7, при этом рН > 6 соответствует значительной выраженности атрофических процессов (Муравеева В.В., 1997) [3].

Безусловно, одним из первых методов обследования пациенток является УЗИ гениталий, позволяющее исключить органическую патологию половых органов.

Таким образом, только комплексное исследование позволяет оценить состояние нижнего отдела половых путей и принять решение об использовании заместительной гормонотерапии (ЗГТ).

В настоящее время не вызывает сомнений, что ЗГТ – основной метод лечения вульвитов, вагинитов, цервицитов, сексуальных и урологических нарушений, обусловленных дефицитом эстрогенов. При этом следует учитывать, что невосполненный эстрогенный дефицит прогрессирует с увеличением продолжительности менопаузы. Существует такое понятие как “терапевтическое окно”, продолжительность которого условно исчисляется 8 – 10 годами наступления менопаузы.

Начатая в этот период своевременная терапия ранневременных климактерических расстройств позволяет значительно уменьшить выраженность и отсрочить появление средневременных атрофических нарушений.

Основными задачами ЗГТ у данного контингента женщин являются :

1) ликвидация атрофических изменений, восстановление нормальной микрофлоры влагалища, кровообращения, тонуса влагалища и мочевыводящих путей;

2) предотвращение инфицирования влагалища и шейки матки, что осуществляется с помощью эстрогенов, входящих в состав различных препаратов как системного, так и местного действия.

Принципы выбора того или иного метода ЗГТ у женщин с атрофическими процессами в постменопаузе, особенно при нарушении контроля мочеиспускания детально сформулированы В.Е. Балан, В.П. Сметник в ряде статей [4].

При изолированных, не сочетающихся с другими симптомами менопаузы, урогенитальных расстройствах и наличии противопоказаний к системной ЗГТ у женщин старше 65 лет предпочтение следует отдавать местной терапии препаратами, содержащими эстриол, не вызывающими каких-либо осложнений в отличие от системной ЗГТ (климен, прогинова, циклопрогинова, ливиал, дивина, дивитрен и многие другие), практически безопасными и не имеющими абсолютных противопоказаний.

Применительно к инволютивной патологии вульвы, влагалища и шейки матки местную терапию мы считаем методом выбора.

В нашей стране, так же как и за рубежом, предпочтение отдается препаратам эстриола, входящего в состав таблеток, кремов, мазей, свечей под названием “Овестин”.

Эстриол имеет самый короткий период нахождения в ядре клетки (1 – 4 ч) и обладает самой низкой биологической активностью среди естественных эстрогенов, что определяет его преимущество как препарата локального действия. В отличие от других эстрогенов он связывается с рецепторами нижнего отдела половых путей значительно быстрее, чем с рецепторами матки, в связи с чем не вызывает пролиферацию эндометрия, что чрезвычайно важно у больных в периоде постменопаузы.

Менструальноподобная реакция при его применении в отличие от других препаратов возникает чрезвычайно редко.

Вместе с тем под влиянием уже небольших доз препарата активизируются пролиферативные процессы влагалищного и шеечного эпителия, нормализуется микрофлора влагалища, повышается тонус сосудов, мышц, улучшается кровообращение нижних отделов половых путей, в связи с чем повышается резистентность влагалища и шейки матки к инфекционным воздействиям.

Мы имеем опыт применения овестина у 283 больных в различных лекарственных формах на протяжении от 1 года до 5 лет [5]. Ретроспективный анализ показал его высокую клиническую эффективность также и в качестве реабилитирующего средства после лечения специфических инфекционных процессов у женщин в постменопаузе. Существуют различные схемы применения препарата, мы использовали одну из следующих:

Овестин (свечи) – по 1 свече (0, 5 мг) 1 раз в день в течение 3 нед, затем по 1 свече 2 раза в неделю в течение 3 нед, затем по 1 свече 1 раз в неделю.

Овестин (крем) – 1 доза (0, 5 мг) 1 раз в день в течение 3 нед; 1 доза 2 раза в неделю в течение 3 нед; 1 доза 1 раз в неделю.

Далее – минимальная поддерживающая доза под контролем КПИ, который должен находится на показателях 10 – 15%.

В тех случаях, когда при обследовании пациентки выявляется инфекционный процесс влагалища и шейки матки специфической или неспецифической этиологии, необходимо проведение этиотропной терапии: при кандидозе – местное или системные антимикотики, при бактериальном вагинозе – далацин-вагинальный крем + антимикотики и т. д.

После контрольного микробиологического исследования, исключающего наличие патогенной микрофлоры, показано использование овестина по той же схеме с клиническим и лабораторным контролем с применением перечисленных ранее дополнительных методов исследования, позволяющих судить о степени восполнения эстрогенного дефицита.

В настоящем сообщении мы хотели коротко остановиться на клинике, диагностике некоторых форм возрастных изменений в репродуктивной системе женщины и возможностях их коррекции с помощью методов щадящей терапии, чрезвычайно удобной для применения.

Однако изложенный кратко материал безусловно не охватывает все аспекты этой сложной и многогранной проблемы.

Другие публикации по материалам семинара дополнят и расширят настоящее сообщение.

Литература:

1. Балан В.Е. Урогенитальные расстройства в климактерии (клиника, диагностика, заместительная гормонотерапия). Дис. докт. мед. наук. – М., 1998. – 305 с.

2. Анкирская А. С. Бактериальный вагиноз // Акушерство и гинекология. – 1995. – Ь 6. – 13-16 с.

3. Муравьева В.В. Микробиологическая диагностика бактериального вагиноза у женщин репродуктивного возраста // Автореф. дис. канд. биол. наук. – М. 1997. – 23 с.

4. Балан В.Е., Сметник В.П. Урогенитальные расстройства в постменопаузе. – М., 1998 – 3-5 с.

5. Прилепская В.Н. Лечение урогенитальных нарушений у женщин в постменопаузе препаратом Овестин. (Проблемы здоровья женщин позднего и старшего возраста. Тезисы доклада.). – М., 1995. – 11-14 с.

Опубликовано с разрешения администрации Русского Медицинского Журнала.

Источник

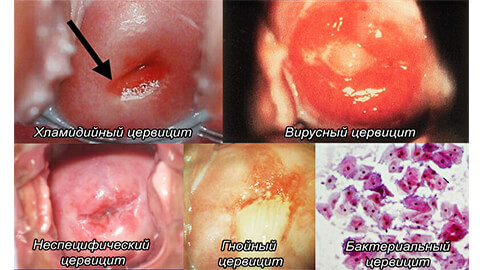

По статистике среди всех гинекологических заболеваний воспаления органов малого таза занимают лидирующие позиции. Почти у 70% женщин детородного возраста выявляется цервицит. Широкая распространенность такого диагноза связана с особенностями строения половых органов женщины. Риск распространения патогенных микроорганизмов от ануса к влагалищу, а впоследствии в матку чрезвычайно высок.

Опасность патологии заключается в том, что зачастую она протекает без каких-либо симптомов. Но в большинстве случаев она сочетается с другими инфекционными болезнями, которые наносят непоправимый вред репродуктивной женской системе.

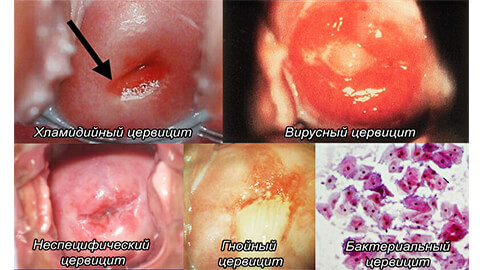

Что такое цервицит и его формы

При этом диагнозе воспалительный процесс затрагивает саму матку, ее слизистую оболочку, а также распространяется на яичники и эндометрий.

В зависимости от места локализации выделяют 2 основные формы:

- Эндоцервицит – воспаление поражает цервикальный канал.

- Экзоцервицит – патологический процесс охватывает только влагалищную часть матки.

По характеру протекания воспаления выделяют следующие виды цервицита:

- Гнойный

Инфекционное заражение происходит преимущественно через половой контакт. Становится причиной воспалительных процессов в других близлежащих органах. Выделения содержать гной и слизь.

- Вирусный

Возбудителем является ВПЧ или вирус генитального герпеса. Характеризуется появлением внутри шейки матки небольших доброкачественных полипов. Нередко возникает зуд.

- Бактериальный

Причиной является изменение микрофлоры влагалища, а именно вагиноз. Патогенные микроорганизмы поражают как внутренние участки шейки матки, так и влагалище. Высокий риск заражения полового партнера. При присоединении половой инфекции воспаление приобретает гнойную форму.

- Атрофический

Заболевание вызывает атрофию (уменьшение толщины) слизистых оболочек матки. Часто возникает из-за возрастных изменений гормонального фона, в период климакса.

Все эти виды могут долгое время не беспокоить женщин. Но при этом патологический процесс будет распространяться на все отделы шейки матки и соседние органы. Важно не пропускать ежегодные профилактические осмотры у гинеколога.

Основные причины цервицита

Воспалительный процесс всегда запускается патогенным возбудителем. Это вирусы, бактерии и грибки, которые попадают во влагалище половым путем. Все основные причины условно можно разделить на несколько групп:

- ИППП. Это гонококки, трихомонады, хламидии.

- Инфицирование ВПЧ.

- Дисбактериоз, вагиноз. При этих состояниях происходит размножение собственных патогенных бактерий, которые находятся в кишечнике или мочеполовой системе. Это грибковые инфекции, стафилококки, кишечная палочка. Они могут спровоцировать воспалительный процесс вульвы и влагалища, который впоследствии распространиться на шейку матки.

Нередко патогенный возбудитель не удается определить. Тогда причинами цервицита могут выступать следующие факторы:

- травмирование шейки матки при врачебных манипуляциях (аборт, установка спирали, вагинальные исследования) или во время секса;

- снижение иммунитета;

- опущение матки;

- неправильная или чрезмерная интимная гигиена, которая приводит к нарушению вагинальной флоры;

- частое спринцевание;

- плохо обработанные разрывы шейки во время родов;

- период климакса;

- прием гормональных препаратов без консультации врача.

Также распространенной причиной является появление аллергической реакции на плохого качества лубриканты или латекс.

Симптомы цервицита: как вовремя заметить болезнь

Заболевание на начальном этапе никак не беспокоит женщину. Иногда возможен небольшой дискомфорт внизу живота, но этому симптому мало кто придает значение. В 70% случаев воспаление диагностируется врачом только во время гинекологического осмотра.

При усилении воспаления возможные следующие проявления:

- зуд и чувство жжение в интимной области;

- увеличение объема выделений и изменение их цвета;

- появление неприятного запаха;

- дискомфорт во время полового акта, иногда возможны незначительные кровотечения;

- частые позывы в туалет;

- боль в животе, по интенсивности примерно как при ПМС.

Отличительной особенностью является то, что эти проявления усиливаются после менструации. Симптоматика часто слабая, даже в остром периоде.

Внешне цервицит сопровождается отеком и покраснением влагалищной части шейки матки. Если процесс распространился на другие органы, то возможна субфебрильная температура.

Какие возможны осложнения

Болезнь обязательно необходимо лечить, так как из-за длительного воспаления стенки матки утолщаются. Это приводит к сужению канала шейки, что способно привести к бесплодию.

Особенно опасно заболевание в период вынашивания ребенка. Патологический процесс увеличивается риск преждевременных родов, выкидыша. Если патология имеет вирусную природу, то это может привести к инфицированию плода.

Другие возможные негативные последствия заболевания:

- Бартолинит (воспаление в бартолиновой железе).

- Непроходимость маточных труб.

- Аднексит (воспаление придатков)

- Образование спаек.

- Онкология, при инфицировании онкогенным штаммом вируса папилломы человека.

Воспаление имеет тенденцию к распространению вверх, что может приводит к заболеваниям мочеполовой системы и даже брюшной полости. Переход острой фазы в хроническую, а также появление осложнений, усложняет процесс лечения.

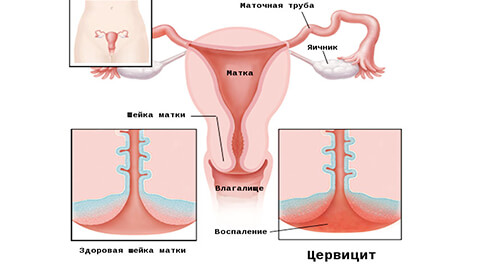

Диагностика цервицита

При обнаружении неприятных симптомов нужно записаться на консультацию к гинекологу. Для оценки состояния и постановки диагноза применяется:

- Осмотр в гинекологическом кресле. Первичный и обязательный метод, который позволяет увидеть отек, воспаление и гиперемию шейки матки.

- Бакпосев.

- Цитологический мазок.

- ПЦР.

- Внутривагинальное УЗИ.

Для получения детальной информации женщине назначается кольпоскопия. Это стандартная диагностическая процедура, в ходе которой шейка матки осматривается с помощью лупы. Это позволяет определить границы воспаления. При сомнениях проводятся тестовые пробы – с уксусной кислотой и раствором Люголя. Здоровые клетки не дают реакцию на эти препараты.

Лечение патологии

При определении схемы лечения обязательно необходимо выявить точный возбудитель. В соответствии с этим врач подбирает необходимые группы препаратов. Цель – остановить распространение воспаления, купировать его полностью, а также восстановить микрофлору влагалища. Если нет осложнений, то хороший результат дает фармакотерапия.

Консервативная терапия

Основу составляют противовоспалительные оральные и местные средства. Это вагинальные свечи, таблетки, мази. При выявлении бактерий обязательны антибиотики. Если анализы обнаружили ВПЧ или вирус герпеса, то терапия включает противовирусные средства.

Также могут назначаться:

- Антисептические средства.

- Иммуномодуляторы.

- Витаминно-минеральные комплексы.

- Физиотерапия.

- Гормональные средства при атрофической форме заболевания.

При выявлении ИППП целесообразно обратиться к врачу не только женщине, но и половому партнеру. Во время лечения рекомендуется половой покой.

Первый этап всегда направлен на борьбу с основной причиной цервицита. Только потом проводится устранение последствий. Хроническая форма требует длительного приема лекарств и комплексного подхода. Обязательно последующая сдача анализов для оценки эффективности терапии и проведение повторной кольпоскопии.

Курс медикаментозной терапии способен справиться только с начальной формой заболевания. Когда отсутствует положительная динамика, врач рекомендует оперативные методы.

Хирургическое лечение

Современная медицина предлагает щадящие и малотравматичные способы избавления от последствий цервицита – эктопии, кондилом, спаек. Эти методы не требуют длительного восстановления и предварительной подготовки.

- Криодеструкция

Предполагает воздействие низкими температурами (жидким азотом) на патологический очаг.

- Диатермокоагуляция.

Назначается только рожавшим женщинам. Прижигание происходит при помощи электрического тока необходимой силы. На данный момент метод считается устаревшим.

- Использование лазера или радиоволн

Передовые безболезненные методы. Можно применять молодым девушкам, планирующим беременность.

Иногда для молодых девушек назначается химическое прижигание с помощью специальных растворов.

В период реабилитации рекомендуется воздержаться от сексуальных контактов, и соблюдать тщательную интимную гигиену. Безопаснее принимать душ, а не ванну. Не рекомендуется поднимать тяжести, выполнять активные физические упражнения. При наличии выделений использовать прокладки без ароматизаторов и отдушек.

Оптимальный результат при использовании хирургических методов лечения можно получить, если предварительно было проведена противовирусная и антибактериальная терапия. Если в организме сохраняется патогенный возбудитель, то рецидив не заставит себя ждать.

Профилактические меры

Многие гинекологические заболевания протекают в скрытой форме, поэтому единственной эффективной профилактикой является ежегодный поход к гинекологу. Не следует игнорировать даже малейший дискомфорт в области живота, поясницы.

Избегайте случайных половых связей. По статистике вероятность заражения ВПЧ выше при частой смене сексуальных партнеров. Стремитесь к постоянным моногамным отношениям. Если беременность не стоит в ближайших планах, то обязательно подберите совместно с врачом оптимальный метод контрацепции.

Своевременно и до конца пролечивайте заболевания мочеполовой системы. При выявлении опущения матки выполняйте комплекс упражнений для укрепления мышц малого таза.

При наступлении климакса обратитесь к гинекологу за подбором заместительной гормональной терапии.

После родов не игнорируйте рекомендуемые посещения врача, особенно если были травмы и разрывы. Старайтесь поддерживать высокий уровень сопротивляемости иммунной системы.

Источник