Сочетанное воспаление пульпы и периодонта

Сочетанные поражения пульпы и периодонта

в многокорневых зубах

требуют особенно тщательной диагностики

и высококвалифицированной

эидодонтической техники.

Жалобы больных, имеющих данную патологию,

сочетают жалобы, характерные для больных

с хроническими пульпитами и хроническими

периодонтитами. Пациенты могут предъявлять

жалобы на боли от температурных

раздражителей, боли при накусывании на

“причинный” зуб могут возникать

боли при перепадах атмосферного давления

(в самолете, подлодке).

Для постановки окончательного диагноза

необходимо:

а) рентгенодиагностика

б) ЭОМ со всех бугров коронки миогокорневого

зуба.

Как правило при снятие показателей

одонтометра с бугров моляров показатели

могут резко отличаться от 40-60 мка до 100

и выше в рентгенограмме в области

верхушки одного из корней могут

наблюдаться изменения конфигурации

компактной пластины периодонтальной

щели или даже появление очага деструкции

костной ткани.

Лечение обычно строится по следующей

схеме:

Лечение должно проводится преимущественно

под местной анестезией, желательно 2-х

этапной по В. И. Лукьяненко.

В первоепосещение проводится

тщательная обработка кариозной полости,

снятие крышки полости зуба, ампутация

коронковой пульпы (она чаще находится

в состоянии некроза), расширяются устья

корневых каналов. удаляется пульпа из

всех корневых каналов, в случаях

непроходимости инструмента, в сочетании

с химическими расширителями каналов.

Каналы обрабатываются антисептиками,

снимается инфицированный размягченный

дентин, в каждый канал вводится турунда

с антисептиками.

Кариозная полость закрывается временной

пломбой. При наличии противопоказаний

к применению анестезии на устье каналов

с сохранившей

свою жизнеспособность пульпы накладывается

исключительно безмышьяковистая

девитализирущая паста, а в канале с

некротизированной пульпой проводится

схема лечения для хронических

периодонтитов.

Во второе посещениеиз канала с

девитализированной пульпой извлекаются

путридные массы, канал обрабатывается

медикаментозно, растворами антисептиков,

проводят удаление размягченного

инфицированного пристеночного корневого

дентина и приступают к пломбированию

всех каналов.

Во 2-ое посещение удаляется временная

пломба, турунды из каналов, каналы

обрабатываются антисептиком просушиваются

н пломбируются до верхушки корня.

3.5. Ошибки и осложнения при лечении верхушечных периодонтитов. Отдаленные результаты лечения.

Ошибки в диагностике острых периодонтитов

чаше всего связаны с неполным сбором

анамнеза заболевания и недобросовестным

объективным обследованием больного.

Ошибки в диагностики хронических

периодонтитов возникают при отсутствии

качественного рентгенологического

обследования пораженного зуба, неполном

сборе анамнеза.

Ошибки в процессе лечения могут возникать

на всех этапах лечения острых и хронических

периодонтитов. Приведем наиболее часто

встречающиеся:

а) ошибки при проведении обезболивания

(смотри Методические

указания “Заболевания пульпы зуба”);

б) ошибки при формировании кариозной

полости зуба (перфорация

дна полости зуба или ее стенки).

в) ошибки при удалении путридных масс

из корневого канала (проталкивание

инфицированного материала за апикальное

отверстие);

г) ошибки при работе эндодонтическим

инструментом (отломы, перфорации стенок

корневых каналов, травма периодонта);

д) ошибки при пломбировании каналов

(перепломбировка канала за верхушку

корня, недопломбнровка канала).

Ликвидация последствий этих ошибок

требует много времени, а некоторые из

них непоправимы. Поэтому эндодонтические

технологии требуют совершенного знания

топографии полости зуба и проходимости

каналов.

владения современными технологиями

работы эндодонтическим инструментом.

обязательным оснащением стоматологического

кабинета компьютерной установкой для

диагностики качества работы.

Отдаленные результаты лечения:

Оценка результатов лечения проводится

по клиническим данным.

данным рентгенологического и компьютерного

контроля. На результат

течения оказывает влияние качество

проведенного лечения и состояние

.здоровья больного (наличие или отсутствие

соматических заболеваний).

Контроль осуществляется через 3:6; 12

месяцев после окончания лечения.

Благополучным исходом считается:

• В случае острых периодонтитов:

а) отсутствие болевого синдрома:

б) отсутствие изменения костной структуры

в области верхушек

корней;

• Благоприятным исходом при лечении

хронических периодонтитов

считается постепенное уменьшение очага

деструкции костной ткани, и восстановление

структуры альвеольной кости. Неблагоприятным

исходом

считается увеличение периапикального

очага, болевой синдром, различной

степени выраженности. Методы устранения

этих осложнений, как правило, сочетают

терапевтические и хирургические подходы:

перепломбированне канала корня зуба с

заапикальной терапией, операция резекции

верхушки корня зуба, гемисекцяя зуба,

а при отсутствии успеха в лечении

операция удаления зуба.

Источник

Содержание

- Пульпит зуба

- Симптомы и причины появления пульпита

- Диагностика и лечение пульпита

- Что такое периодонтит?

- Диагностика и лечение периодонтита

Красивая и здоровая улыбка доступна далеко не каждому человеку. Никто не застрахован от появления кариеса, который при запущенном состоянии может привести к печальным последствиям для организма.

| Обычно развивающийся кариес на стадии белого пятна бывает замечен только при профессиональном осмотре в кабинете стоматолога, поэтому хотя бы раз в полгода следует посещать врача. Гораздо проще устранить кариес в начальной стадии, чем допускать появление таких клинических осложнений как пульпит или периодонтит, которые вполне могут способствовать не только потере зуба, но и более серьезным для здоровья проблемам. Помните о том, что чем позже вы обратитесь за медицинской помощью в стоматологическую клинику, тем дороже и сложнее будет лечение, поэтому не затягивайте с посещением врача, особенно если у вас появилась боль или припухлость в области десны. |

Пульпит зуба

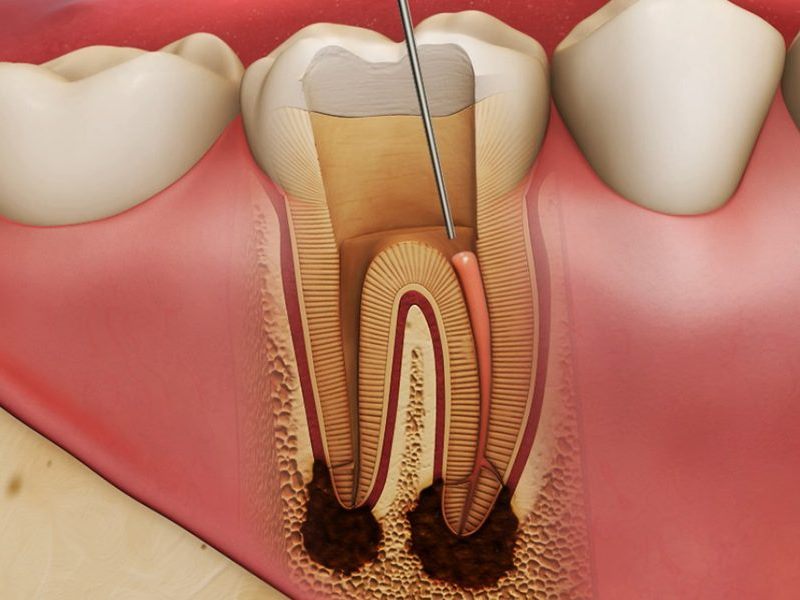

Пульпит зуба развивается на поздних стадиях кариеса, когда воспалительный процесс доходит до мягких тканей, которые называются пульпой. Сама пульпа состоит из сосудистого пучка, соединительной ткани и нервов. Именно нервы дают болевые сигналы, когда патология развивается и протекает в корневом канале и пульпарной камере. Заболевание характеризуется сильной и неприятной болью, которая доставляет особенное беспокойство в ночное время суток. Также больные жалуются на болевые реакции, наступающие при принятии горячей и холодной пищи либо питья. |  |

Симптомы и причины появления пульпита

По течению клинической картины пульпит бывает острым и хроническим. Острая форма обычно перетекает в хроническую и тогда больной человек просто не обращает внимание на периодические боли. Это состояние опасно тем, что может начаться периодонтит, при котором образуется воспаление пародонта. Причинами образования пульпита служат следующие факторы:

Кариес

Заболевание ведет к постепенному разрушению твердых зубных тканей и в камеру пульпы попадают патогенные микроорганизмы, приводящие к пульпиту

Травма или ушиб зуба

Травма или ушиб зуба также могут привести к развитию пульпита

Осложнение некоторых инфекционных заболеваний

Когда пульпит образуется в пульпарной камере. В такой ситуации патогенные микроорганизмы попадают в пульпу из кисты или парадонтального кармана

Из-за неправильно проведенных ранее медицинских манипуляций

В частности, часто пульпит появляется после неверно проведенной технологии пломбирования зубных каналов

Диагностика и лечение пульпита

Вы можете обратиться в стоматологическую клинику «НИКАДЕНТ» и мы проведем комплексное лечение пульпита. В первую очередь проводится осмотр полости рта и назначается рентгенологическая диагностика. На прицельном рентгеновском снимке зуба хорошо можно разглядеть наличие патологического очага. Этапы лечения включают в себя:

- Обезболивание;

- Устранение пораженных кариесом участков зуба;

- Удаление инфицированного дентина из зубной полости;

- Удаление нерва;

- Помещение при необходимости в полость зуба антисептиков и закрытие полости временной пломбой;

- Механическая и медикаментозная обработка каналов с дальнейшим пломбированием;

- Установка пломбы.

После всех процедур делается рентгенологический контроль. Мы гарантируем то, что осуществим максимально эффективное лечение пульпита с последующим пломбированием зуба. Как не допустить появление пульпита? В первую очередь надо тщательно следить за состоянием зубов, проводить ежедневную гигиену полости рта при помощи очищения зубов флоссами, ирригаторами, ополаскивателями, зубными щетками с пастами.

Цены на услуги

| Наименование | Стоимость |

|---|---|

| Консультация | Бесплатно |

Лечение пульпита и периодонтита | |

| Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1 100 руб. |

| Механическая и медикаментозная обработка одного канала повторно | 500 руб. |

| Распломбировка одного корневого канала | 1 100 руб. |

| Пломбировка одного канала методом вертикальной конденсации | 1 300 руб. |

| Пломбировка одного канала методом латеральной конденсации | 1 150 руб. |

| Временная пломбировка одного канала лечебной пастой | 500 руб. |

| Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1 450 руб. |

| Временная пломба химическая | 400 руб. |

| Временная пломба световая | 450 руб. |

Что такое периодонтит?

| Периодонтит также, как и пульпит является осложнением, которое сопровождает развитие кариеса. Может появляться заболевание из-за травм или неправильно проведенного стоматологического лечения. При периодонтите воспалительный процесс переходит на область периодонта, который представляет собой узкое пространство соединительной ткани между костной лункой и самим зубом. По клиническому течению болезнь может быть острой и хронической. Острый периодонтит характеризуется резкими болями, чувствительностью к холодному либо горячему, припухлостью десны. В области поражения ткани десны образуется флюс. Хроническая форма протекает часто бессимптомно, но в этом кроется опасность, так как воспалительный процесс начинает активно развиваться глубоко в тканях. |

Есть следующие формы хронического периодонтита:

- Гранулематозный периодонтит;

- Фиброзный;

- Гранулирующий.

Важно отметить то, что периодонтит опасное для здоровья заболевание и его невозможно вылечить самостоятельно. Обязательно надо обратиться к стоматологу для того, чтобы диагностировать и устранить его вовремя.

Диагностика и лечение периодонтита

В нашей стоматологической клинике «НИКАДЕНТ» проводится современное и эффективное лечение периодонтита. В первую очередь при обращении к врачу осуществляется осмотр полости рта и назначается диагностика. Точный диагноз можно получить благодаря применению рентгенологического обследования. На основании полученного снимка врач определяет тип и характер течения патологии, зону образования очага, состояние зуба. Лечение проводится комплексное, и оно заключается в проведении следующих медицинских манипуляций: |  |

1. Препарирование тканей зуба и распломбировка зубного канала. Врач при помощи бора вскрывает зубную полость и при имеющимся в анамнезе кариесе удаляет пораженный дентин;

2. Обтурация всех каналов в зубе. Без тщательного очищения и антисептической обработки корня обойтись невозможно, поэтому наши стоматологи применяют в этих целях специальные антисептические пасты;

3. Установка временной пломбы. После обтурации зубные каналы обрабатываются и в них закладывается антибактериальные вещества, которые убивают все патогенные микроорганизмы;

4. Установка постоянной пломбы, которая ставится после устранения патологического очага. На последнем этапе проводится реставрация зуба и при необходимости штифтование корней.

Лечение периодонтита и пульпита нельзя откладывать. Обязательно обращайтесь к стоматологу вовремя. Наша клиника «НИКАДЕНТ» гарантирует своим пациентам высочайшее качество стоматологических услуг.

Наши врачи

Еще врачи

Источник

Осложнения кариеса (пульпит, верхушечный периодонтит) и заболевания периодонта имеют много общих симптомов. Это прежде всего боль (пульсирующая, ноющая, приступообразная, иррадиирующая, постоянная) в области зуба, возникающая при действии температурных раздражителей или надкусывании. При осмотре зуба и окружающих тканей обнаруживается кариозная полость или пломба. Перкуссия болезненная, есть патологическая подвижность.

Возможным общим симптомом являются отек и гиперемия десны, болезненность при ее пальпации. Такие зубы часто имеют периодонтальные карманы разной глубины с гнойным отделяемым или функционирующий свищ, а при рентгенологическом исследовании видны вертикальная резорбция костной ткани межзубной перегородки на различном уровне и остеопороз или деструкция ее в области верхушки корня зуба. Воспалительный процесс регионарных лимфоузлов наблюдается при периапикальном и периодонтальном абсцессах. Как правило, дифференциальный диагноз между осложнением кариеса и поражением тканей периодонта не вызывает больших трудностей. Однако это возможно только тогда, когда имеющийся у больного симптомокомплекс точно указывает на воспаление верхушечного периодонта, а изменения краевого периодонта незначительные или неглубокие. Тем не менее, если перечисленные клинические признаки наблюдаются у одного и того же зуба, происхождение их может быть истолковано неверно, поскольку механизмы развития воспаления в тканях, окружающих зуб, и методы его диагностики могут быть разными.

Пульпа зуба имеет тесную связь с окружающими тканями. Это анатомические образования, к которым относятся прежде всего канальцы дентина, и патологи ческие — трещины зуба. Считается, что при отсутствии повреждений цемента корня и дентина пульпа не имеет выхода в периодонт через систему дентинных трубочек. Интактный цемент корня является мощной защитой и пульпы и периодонта от возможного влияния на них инфекции. При повреждении цемента (патологическая резорбция, кариес корня, травматические последствия удаления зубных отложений, трещина корня или зуба) попадание микрофлоры в дентинные трубочки из формирующейся в этом месте зубной бляшки становится реальным. Однако в этом случае включаются защитные механизмы интактной пульпы и формируется вторичный заместительный дентин.

Более важными для понимания существующих взаимосвязей пульпы и краевого периодонта являются их функциональные отношения. Это сосудистые анастомозы между ними, которые обеспечиваются так называемыми латеральными каналами. Анастомозы формируются на ранних стадиях развития зуба и после окончания формирования корня многие из них обтурируются за счет продолжающегося отложения дентина и цемента корня. Вместе с тем такие каналы разной длины, ширины и формы частично сохраняются и их можно наблюдать во всех группах зубов. В большем количестве (17 %) они обнаруживаются в апикальной части корня, реже (9 %) — в средней и коронковой (2 %) его трети. По данным Ве-Веш (1975), из обследованных 1140 зубов 27 % имели латеральные каналы. Обнаружить их клинически невозможно до тех пор, пока при эндодонтическом лечении рентгеноконтрастный материал не заполнит каналы. Косвенным их признаком является боковая локализация участка остеопороза у зуба с погибшей пульпой.

Инфекционный пульпит

Воспалительный процесс в пульпе (острый или хронический) исключительно редко провоцирует заболевания периодонта. Считается, что количество образующихся при этом продуктов, способных вызвать повреждение краевого периодонта, недостаточно и наличие в нем в этом случае незначительных воспалительных изменений не связано с пульпой. В то же время интоксикация верхушечного периодонта, особенно при часто обостряющихся хронических пульпитах, возможна. Боль при накусывании, перкуссии, расширение периодонтальной щели на рентгенограмме и даже появление небольших участков остеопороза с разрушением кортикальной пластинки служат симптомами таких пульпитов. Некроз пульпы обычно заканчивается развитием бессимптомного поражения верхушечного периодонта. Некротически измененная пульпа, стенки канала являются благоприятной для роста и жизнедеятельности микрофлоры средой, а верхушечное отверстие служит «воротами» для попадания микрофлоры в периапикальные ткани, где они провоцируют и поддерживают воспаление.

Однако верхушечный периодонт обладает защитными механизмами (фагоцитоз, фибробласты, иммунокомпетентные клетки и др.), поэтому способен нейтрализовать медиаторы воспаления и, при наличии устойчивого баланса между ними, воспалительный процесс развивается и проявляет себя не сразу.

Наличие латеральных (боковых) каналов с некротической пульпой теоретически может закончиться выходом микрофлоры через их просвет в краевой периодонт. Клинические доказательства этого, хотя и не многочисленные, имеются.

Возникший у верхушки корня зуба или в области выхода латерального канала воспалительный процесс носит ограниченный характер и выглядит на рентгенограмме как участок остеопороза. Под влиянием провоцирующих факторов, повышающих вирулентность микрофлоры, возникают обострения, которые ускоряют и увеличивают деструкцию костной ткани и формируют периапикальный абсцесс. Он может дренироваться двумя путями.

Первый путь — формирование свищевого хода вдоль периапикальной щели (рис. 13.1), что приводит к образованию узкого отверстия, открывающегося в десневую щель или в имеющийся десневой карман. Свищевой ход можно обнаружить зондированием или методом контрастной рентгенографии с гуттаперчевым штифтом. Ход очень глубокий, доходит до апекса, узкий, расположен только в ограниченном пространстве зуба, который остается устойчивым. У многокорневых зубов такой свищ может дренироваться в области фуркации.

Второй путь — возможное при формировании свищевого хода разрушение кортикальной пластинки близко к верхушке зуба, деструкция костных балочек межзубной перегородки, надкостницы и мягких тканей и дренирование его тоже в десневую щель (рис. 13.1). В результате обнаруживается широко открытое отверстие свищевого хода, наиболее часто локализующееся на щечной поверхности десны. При его зондировании зонд не проникает в периодонтальную щель.

Клинические симптомы периапикального и периодонтального абсцессов очень схожи: пульсирующая, острая, часто иррадиирующая боль, отек, гиперемия десны, болезненность при перкуссии и пальпации, подвижность зуба, гнойный экссудат. Выраженность симптомов уменьшается при открытии свищевого хода и оттока содержимого абсцесса. Диагностика осложняется при наличии предшествующих абсцессу десневых карманов.

Описанные выше свищевые ходы связаны с погрешностями в проведении эндодонтических мероприятий и требуют безотлагательного эндодонтического лечения. Если вовремя и качественно провести лечение, свищи быстро закрываются и необходимости в хирургическом лечении периодонта не возникает.

Если эндодонтическое лечение запоздало или не проводится вовсе, то свищевой ход сохраняется и возникают условия для формирования поддесневой зубной бляшки и прорастания ее вдоль корня. К этому присоединяются апикальная миграция эпителия и воспалительная вертикальная резорбция межзубной перегородки (рис. 13.2). В результате формируется периодонтальный карман, после чего шансы на успешное эндодонтическое лечение малы и возникает необходимость в обязательном хирургическом лечении образовавшегося кармана.

Влияние эндодонтического лечения на развитие болезней периодонта

При эндодонтическом лечении инфицированного корневого канала возможно попадание микрофлоры и продуктов ее метаболизма в периапикальные ткани из-за несоблюдения техники препарирования или неправильной медицинской обработки канала. Последующее некачественное пломбирование канала (неполная обтурация) обусловливает прогрессирование воспаления и возможное развитие периодонтального кармана за счет продвижения микрофлоры вдоль корня. Переломы корня также могут привести к глубоким поражениям краевого периодонта из-за попадания микрофлоры в периодонт через возникшие в процессе лечения щели. Клинические симптомы и тактика врача в каждом случае требуют индивидуального подхода.

В случае формирования периодонтального кармана при некачественном эндодонтическом лечении необходимо решить вопрос о целесообразности сохранения зуба. Если показаний к его удалению нет и технические возможности позволяют провести эндодонтическое лечение заново, необходимо качественно его выполнить и провести хирургическое лечение периодонтального кармана.

Исход такого лечения зависит от его качества (обязательный анализ показаний и противопоказаний к планируемому вмешательству, гигиена полости рта, профессионализм врача).

Перфорация корня

Перфорация корня возникает либо при инструментальной обработке корневого канала (чаще машинными инструментами), либо при подготовке канала под штифт или его фиксации. Она возможна как в области боковой стенки корня, так и в области фуркации (многокорневые зубы). Как правило, в периодонте со стороны перфорации развивается сначала острый, затем хронический воспалительный процесс. Если перфорация расположена в коронковой трети корня, то формирование периодонтального кармана является типичным.

Симптомами перфорации корня являются:

• Внезапное появление кровотечения из канала, сопровождающееся болью разной интенсивности. Следует учесть, что при лечении осложнений кариеса под местным обезболивани ем боль во время перфорации может отсутствовать.

• Наличие в канале сгустков крови или грануляционной ткани, если пломбирование канала у больного проводится при повторном посещении.

• Возникшее кровотечение трудно остановить, оно провоцируется при каждом новом введении инструмента в канал.

• На рентгенограмме обнаруживается тень инструмента за пределами боковой стенки — корня зуба или в межзубной перегородке.

Лечение перфорации корня должно начинаться сразу после ее обнаружения. Успех лечения в значительной степени зависит от того, была ли инфицирована область перфорации. Известны различные методы закрытия перфораций.

Пломбирование гуттаперчей

Использование методик с применением разогретой гуттаперчи более эффективно, чем применение гуттаперчевых штифтов. Успех лечения зависит от тщательной обтурации искусственного канала, сделанного римером или файлом под углом к боковой стенке корня.

Особенностью такого канала является то, что выходное отверстие в периодонтальную щель получается овальным и заполнение его гуттаперчевым штифтом недостаточно качественным, что может привести к последующему бактериальному загрязнению периодонта. Чаще всего прогноз при этом неблагоприятный.

Применение силеров на основе гидроокиси кальция

Предполагалось, что в области наружного отверстия искусственного канала будет формироваться остеоподобная ткань. Однако исследования показали, что в месте, прилегающем к кальцийсодержащему силеру, образуется не кость, а грубоволокнистая соединительная ткань.

Хирургическое лечение можно провести при перфорации в области коронковой трети корня. Оно заключается в поднятии слизисгонадкостничного лоскута, обнажении места перфорации, закрытии ее амальгамой с последующим полированием, укладыванием лоскута на место и ушиванием.

Во всех случаях необходимо наблюдение с обязательным рентгенологическим контролем через 8—12 месяцев.

Вертикальный перелом корня

Вертикальный перелом корня может возникать в сроки от 3 до 14 лет после проведенного лечения, если депулъпи-рованный зуб не выдерживает окклюзионную нагрузку. Так называемый ятрогенный перелом корня наблюдается при установке штифтов (анкеров). Переломы корня могут проходить в разном направлении под более или менее косым углом к длинной оси зуба.

Основными клиническими симптомами перелома корня, появляющимися в разное время, являются:

• Боль спонтанная или возникающая при вертикальной нагрузке на зуб.

• Периодонтальный абсцесс.

• Узкий, разной глубины периодон тальный карман со стороны перело ма.

• Свищевой ход с незначительным от деляемым.

• Дискомфорт и чувствительность при жевании.

Диагностика таких переломов, как правило, трудна, поскольку визуально обнаружить их невозможно, а рентгенологические признаки переломов не всегда имеются или появляются спустя длительное время после прорастания зубной бляшки вдоль линии перелома и развития хронического воспалительного процесса в краевом периодонте. К таким признакам относятся остеопороз и деструкция перегородки со стороны перелома, диффузное расширение периодонтальной щели у корня с одной стороны или венчи-коподобный очаг просветления в области верхушки корня зуба. Для диагностики можно применять препараты йода, которые наносятся на коронку и поверхность корня (если она обнажена хотя бы частично) и окрашивают линию перелома в темный цвет. Использование фиброоптики (трансиллюминация) под разным углом к зубу также позволяет обнаружить линию перелома (гашение света).

Наконец предлагается использовать хирургическое обнажение корня зуба для визуального осмотра. Прогноз при сломанных корнях неблагоприятный.

Однокорневые зубы, как правило, удаляют, в многокорневых оценивают возможности гемисекции.

Влияние болезней периодонта на состояние пульпы

Причиной воспалительных изменений в пульпе интактного зуба может стать микрофлора зубной бляшки периодонтального кармана. При прогрессирующем апикальном смещении эпителиального прикрепления микрофлора и продукты ее метаболизма, а также биологически активные вещества, образующиеся в результате воспалительного процесса в периодонте, могут достигнуть пульпы через систему боковых каналов, апикальные и фуркационные отверстия и через дентинные трубочки корня зуба, т. е. по тем же путям, через которые инфекция проникает в периодонт при некрозе пульпы (рис. 13.3).

Однако клиника пульпита или бессимптомный некроз пульпы развиваются только при терминальном состоянии периодонта, когда период октальный

карман достигает верхушки корня зуба (рис. 13.3). Пульпа остается длительное время устойчивой к раздражителям из кармана — до тех пор, пока не нарушается ее кровоснабжение через верхушечное отверстие. В эксперименте показано, что даже при потере спорно-удерживающего аппарата зуба на 30—40 % воспалительных изменений в пульпе не обнаруживается. В 30 % случаев наблюдаются небольшие очаги клеточной инфильтрации и формирование вторичного заместительного дентина на стенке канала на уровне обнаженной поверхности корня. При этом всегда обнаруживаются очаги воспалительной резорбции цемента корня, что открывает пути для инфицирования дентинных трубочек. При длительно существующих воспалительных заболеваниях периодонта в пульпе интактного зуба возможны фиброз и дистрофическая кальцификация, уменьшение количества кровеносных сосудов и нервных волокон, что делает ее более восприимчивой к инфекции. Но даже при рецессии десны средней степени тяжести пульпа остается интактной. Диагностика состояния пульпы интактного зуба при наличии глубокого периодонтального кармана основывается на данных электроодонтодиагностики.

Лечение зависит от показаний одонтометра и стадии периодонтита.

При сохраненной электровозбудимости проводят хирургическое лечение периодон-тальных карманов без депульпирования, при ее снижении — эндодонтическое лечение с последующим хирургическим лечением кармана. Удаление таких зубов проводят либо по ортопедическим показаниям, либо в случаях, когда нельзя обеспечить хирургическое лечение. Прогноз для зуба зависит от успешного лечения периодонтита.

Изменения в пульпе вплоть до ее некроза могут быть следствием периодентального лечения. Так, при удалении поддесневых зубных отложений и последующем выравнивании поверхности корня возможно удаление с его поверхности и части цемента с повреждением дентина. Открывающиеся при этом дентинные трубочки являются входом для инфицирования пульпы (рис. 13.4).

Повреждение поверхности цемента корня возможно и при хирургических вмешательствах, когда бором или специальными кюретками выравнивается костный гребень или снимаются поддесневые отложения.

Одним из признаков изменений в пульпе после периодонтального лечения является гиперестезия. Она появляется в течение первой недели после лечения, как правило, имеет транзиторный характер и через несколько недель исчезает. Но у некоторых больных гиперестезия дентина обнаженной поверхности корня сохраняется длительное время (несколько месяцев или даже лет) и сильно осложняет больному прием пищи и проведение гигиенических процедур.

Иногда малейшие раздражители вызывают приступ сильной зубной боли. Клиницисты объясняют появление гиперчувствительности зубов после периодонтального лечения по-разному: открытием дентинных трубочек, начавшимся воспалением пульпы, изменением порога болевой чувствительности нервных рецепторов при болезнях периодонта.

Лечение тканевой гиперчувствительности

Лечение тканевой гиперчувствительности возможно различными способами. Консервативное лечение направлено на обтурацию просветов дентинных трубочек, основано на вяжущем или коагулирующем действии некоторых препаратов. Все они должны использоваться после защиты мягких тканей десны специальными изолирующими повязками.

Существуют различные способы применения препаратов, снимающих гиперестезию:

• Аппликация на поверхности корня (растворы стронция хлорида, натрия монофторфосфата, натрия фторида, кальция гипофосфата, калия оксалата, калия нитрата).

• Электрофорез (натрия фторид).

• Использование гигиенических средств, в состав которых входят вышеназванные вещества.

• Импрегнация смол на поверхности дентина с последующей их фотопо лимеризацией.

Ни один из указанных способов не приводит на практике к идеальному результату: гиперчувствительность уменьшается на какое-то короткое время, требуются длительные, неоднократно повторяющиеся курсы лечения.

Контроль за образованием зубной бляшки

Постоянный контроль за образованием зубной бляшки ведет к уменьшению гиперчувствительности обнаженной поверхности корня зуба. Клинически доказано, что у пациентов с идеальной гигиеной полости рта со временем поверхность корней зуба становится твердой, гладкой и нечувствительной к действию различных раздражителей.

Электронно-микроскопические исследования таких зубов показывают, что просвет дентинных трубочек корня обтурируется минеральными отложениями (Топапзеп, 1972).

Депульпирование зубов

Депульпирование зубов с последующей качественной обтурбацией корневых каналов проводится при тяжелой гиперчувствительности и отсутствии эффекта от консервативного лечения. Часто провести такое лечение в многокорневых зубах не представляется возможным из-за кальцификации пульпы одного из корней или из-за отложения значительного количества заместительного дентина. В таких случаях можно выполнить эндодонтическое лечение с последующей гемисекцией или ампутацией одного из корней.

А. С. Артюшкевич

Заболевания периодонта

Опубликовал Константин Моканов

Источник