В зависимости от реактивности организма воспаление может быть

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Возникновение, развитие, течение и исход воспаления зависят от реактивности организма, которая, в свою очередь, прежде всего определяется функциональным состоянием высших регуляторных систем – нервной, эндокринной, иммунной.

Роль нервной системы.Участие нервной системы в патогенезе воспаления стало очевидным благодаря исследованиям И.И. Мечникова по сравнительной патологии воспаления, показавшим, что чем сложнее организм, чем более дифференцирована его нервная

система, тем ярче и полнее выражена воспалительная реакция. В дальнейшем была установлена существенная роль рефлекторных механизмов в возникновении и развитии воспаления. Предварительная анестезия ткани на месте приложения флогогена отодвигает и ослабляет воспалительную реакцию. Повреждение и перерыв афферентной части рефлекторной дуги в ходе воспаления ослабляют его дальнейшее развитие. Как указывалось, кратковременная ишемия и артериальная гиперемия в очаге воспаления имеют рефлекторную природу. О роли рефлекторных реакций свидетельствуют и данные клинических наблюдений о том, что воспаление может спонтанно развиваться на симметричных участках тела.

На значение высших отделов центральной нервной системы указывают задержка развития и ослабление воспаления на фоне наркоза или в период зимней спячки. Известна возможность воспроизведения условно-рефлекторного воспаления и лейкоцитоза на действие лишь условного раздражителя (почесывание или нагревание кожи живота) после выработки условного рефлекса с применением флогогена (внутрибрюшинное введение убитых стафилококков) как безусловного раздражителя.

О роли нижележащих отделов центральной нервной системы свидетельствуют данные о развитии обширных воспалительных процессов в коже и слизистых оболочках при хроническом повреждении таламической области. Считается, что это связано с нарушением нервной трофики тканей и, таким образом, уменьшением их устойчивости к вредным агентам.

Вегетативная нервная система оказывает значительное влияние на развитие воспаления. На десимпатизированном ухе кролика воспаление протекает более бурно, но и заканчивается быстрее. Напротив, раздражение симпатических нервов тормозит развитие воспаления. Ацетилхолин вызывает расширение сосудов и способствует развитию артериальной гиперемии, усиливает эмиграцию. Норадреналин обусловливает кратковременную ишемию, угнетает рост проницаемости сосудов и эмиграцию. Таким образом, парасимпатическая нервная система оказывает провоспалительное действие, а симпатическая – противовоспалительное.

Роль эндокринной системы.По отношению к воспалению гормоны можно разделить на про- и противовоспалительные. К первым относятся соматотропин, минералокортикоиды, тиреоидные гормоны, инсулин, ко вторым – кортикотропин, глюкокортикоиды, половые гормоны.

Роль иммунной системы.В иммунизированном организме в результате повышенной устойчивости к вредному агенту воспаление характеризуется уменьшенной интенсивностью и заканчивается быстрее. При сниженной иммунологической реактивности (иммунологическая недостаточность – наследственные и приобретенные иммунодефициты) наблюдается вялое затяжное, зачастую рецидивирующее и повторное воспаление. При повышенной иммунологической реактивности (аллергия) воспаление протекает более бурно, с преобладанием альтеративных явлений, вплоть до некроза.

Эффекторы нервной, эндокринной и иммунной систем – нейромедиаторы, нейропептиды, гормоны и лимфокины осуществляют как прямое регулирующее влияние на ткань, сосуды и кровь, гемо- и лимфопоэз, так и опосредованное другими медиаторами воспаления, высвобождение которых они модулируют через специфические рецепторы клеточных мембран и изменения концентраций циклических нуклеотидов в клетках.

В зависимости от реактивности организма воспаление может быть нормергическим, гиперергическим и гипергическим.

Нормергическое воспаление– обычно протекающее, воспаление в нормальном организме.

Гиперергическое воспаление– бурно протекающее, воспаление в сенсибилизированном организме. Классическими примерами являются феномен Артюса, реакция Пирке и др. Характеризуется преобладанием явлений альтерации.

Гипергическое воспаление– слабовыраженное или вялотекущее воспаление. Первое наблюдается при повышенной устойчивости к раздражителю, например в иммунизированном организме, и характеризуется уменьшенной интенсивностью и более быстрым завершением (положительная гипергия).Второе – при пониженной общей и иммунологической реактивности (иммунодефициты, голодание, опухоли, сахарный диабет и др.) и отличается слабой динамикой, затяжным течением, задержкой элиминации флогогена и поврежденной им ткани, разрешения реакции (отрицательная гипергия).

Значение реактивности в патогенезе воспаления позволило рассматривать его как общую реакцию организма на местное повреждение.

ВИДЫ ВОСПАЛЕНИЯ

По характеру сосудисто-тканевой реакции различают альтеративное, экссудативно-инфильтративное и пролиферативное воспаление.

Вид воспаления зависит от реактивности организма, локализации процесса, вида, силы и продолжительности действия флогогена.

Альтеративное воспалениехарактеризуется особой выраженностью явлений дистрофии (вплоть до некробиоза и некроза) и, таким образом, преобладанием их над экссудативно-инфильтративными и пролиферативными. Чаще всего альтеративное воспаление развивается в паренхиматозных органах и тканях (миокард, печень, почки, скелетные мышцы) при инфекциях и интоксикациях, поэтому называется еще паренхиматозным. При выраженных некробиотических изменениях альтеративное воспаление называется некротическим, например иммунокомплексное аллергическое воспаление (экспериментальный феномен Артюса и артюсоподобные реакции у человека).

Экссудативно-инфильтративное воспалениехарактеризуется преобладанием циркуляторных расстройств с экссудацией и эмиграцией над альтерацией и пролиферацией. В зависимости от характера экссудата оно может быть серозным, фибринозным, гнойным, гнилостным, геморрагическим и смешанным.

Пролиферативное,или продуктивное, воспалениеотличается доминированием размножения клеток и разрастания соединительной ткани. Альтеративные и экссудативно-инфильтративные явления выражены слабо. Пролиферативное воспаление характерно для хронических заболеваний – туберкулеза, сифилиса, лепры, ревматизма и др., для гранулематозных острых инфекционных процессов – брюшного и сыпного тифов, васкулитов разной этиологии и др., для длительного раздражения кожи химическими веществами. Оно наблюдается вокруг животных паразитов (трихинеллы, цистицерки и т.д.) и инородных тел.

ТЕЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Течение воспаления определяется реактивностью организма, видом, силой и продолжительностью действия флогогена. Различают острое, подострое и хроническое воспаление.

Острое воспалениехарактеризуется достаточно выраженной интенсивностью и сравнительно небольшой продолжительно-

стью. Принято считать, что клинически оно завершается в течение двух недель. По виду реакции обычно является экссудативноинфильтративным. Роль основных эффекторов в его патогенезе играют полиморфно-ядерные лейкоциты.

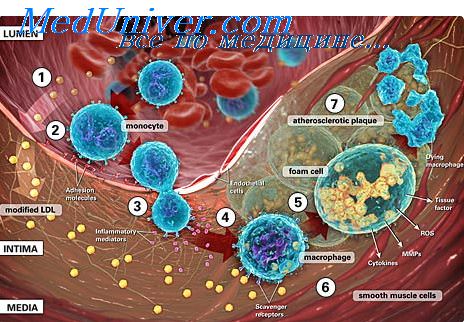

Хроническое воспалениеотличается слабой интенсивностью и большой продолжительностью – от нескольких месяцев до многих лет и десятилетий. По характеру сосудисто-тканевой реакции чаще всего является пролиферативным. Ведущую роль в его патогенезе играют моноциты-макрофаги и лимфоциты. Хроническое воспаление может быть первичным и вторичным (вследствие перехода острого воспаления в хроническое). Развитие первично хронического воспаления в первую очередь определяется свойствами флогогена (туберкулез, сифилис и т.д.), вторично хронического – особенностями реактивности организма.

Подострое воспалениезанимает промежуточное положение. Его клиническая продолжительность – ориентировочно 3-6 недель.

Острое воспаление может приобретать затяжное течение, т.е. становиться подострым или вторично хроническим. Возможно волнообразное течение хронического воспаления, когда периоды стихания процесса чередуются с обострениями. При этом в период обострения усиливаются и становятся преобладающими экссудативные явления с инфильтрацией полиморфно-ядерными лейкоцитами и даже альтеративные. В дальнейшем на первый план снова выходят пролиферативные явления.

В целом принципиальных различий в общих механизмах острого и затяжного воспаления не имеется (воспаление – типовой процесс). Разница состоит в том, что при затяжном процессе изза измененной реактивности организма нарушается единство повреждения и защиты, и воспалительный процесс приобретает характер отрицательно гипоергического, пролиферативного.

ИСХОДЫ ВОСПАЛЕНИЯ

Исход воспаления зависит от его вида и течения, локализации и распространенности. Возможны следующие исходы воспаления:

1. Практически полное восстановление структуры и функции(возврат к нормальному состоянию – restitutio ad integrum). Наблюдается при незначительном повреждении, когда происходит восстановление специфических элементов ткани.

2. Образование рубца(возврат к нормальному состоянию с неполным восстановлением). Наблюдается при значительном дефекте на месте воспаления и замещении его соединительной тканью. Рубец может не отразиться на функциях или же привести к нарушениям функций в результате: а) деформации органа или ткани (например, рубцовые изменения клапанов сердца); б) смещения органов (например, легких в результате образования спаек в грудной полости в исходе плеврита).

3. Гибель органаи всего организма – при некротическом воспалении.

4. Гибель организмапри определенной локализации воспаления – например, от удушья вследствие образования дифтеритических пленок на слизистой оболочке гортани. Угрожающей является локализация воспаления в жизненно важных органах.

5. Развитие осложненийвоспалительного процесса: а) поступление экссудата в полости тела с развитием, например, перитонита при воспалительных процессах в органах брюшной полости; б) образование гноя с развитием абсцесса, флегмоны, эмпиемы, пиемии; в) склероз или цирроз органа в результате диффузного разрастания соединительной ткани при пролиферативном воспалении.

Источник

Возникновение,

развитие, течение и исход воспаления

зависят от реактивности организма,

которая, в свою очередь, прежде всего

определяется функциональным состоянием

высших регуляторных систем – нервной,

эндокринной, иммунной.

Роль

нервной системы. Участие

нервной системы в патогенезе воспаления

стало очевидным благодаря исследованиям

И.И. Мечникова по сравнительной патологии

воспаления, показавшим, что чем сложнее

организм, чем более дифференцирована

его нервная

система,

тем ярче и полнее выражена воспалительная

реакция. В дальнейшем была установлена

существенная роль рефлекторных механизмов

в возникновении и развитии воспаления.

Предварительная анестезия ткани на

месте приложения флогогена отодвигает

и ослабляет воспалительную реакцию.

Повреждение и перерыв афферентной части

рефлекторной дуги в ходе воспаления

ослабляют его дальнейшее развитие. Как

указывалось, кратковременная ишемия и

артериальная гиперемия в очаге воспаления

имеют рефлекторную природу. О роли

рефлекторных реакций свидетельствуют

и данные клинических наблюдений о том,

что воспаление может спонтанно развиваться

на симметричных участках тела.

На

значение высших отделов центральной

нервной системы указывают задержка

развития и ослабление воспаления на

фоне наркоза или в период зимней спячки.

Известна возможность воспроизведения

условно-рефлекторного воспаления и

лейкоцитоза на действие лишь условного

раздражителя (почесывание или нагревание

кожи живота) после выработки условного

рефлекса с применением флогогена

(внутрибрюшинное введение убитых

стафилококков) как безусловного

раздражителя.

О роли нижележащих отделов центральной

нервной системы свидетельствуют данные

о развитии обширных воспалительных

процессов в коже и слизистых оболочках

при хроническом повреждении таламической

области. Считается, что это связано с

нарушением нервной трофики тканей и,

таким образом, уменьшением их устойчивости

к вредным агентам.

Вегетативная

нервная система оказывает значительное

влияние на развитие воспаления. На

десимпатизированном ухе кролика

воспаление протекает более бурно, но и

заканчивается быстрее. Напротив,

раздражение симпатических нервов

тормозит развитие воспаления. Ацетилхолин

вызывает расширение сосудов и способствует

развитию артериальной гиперемии,

усиливает эмиграцию. Норадреналин

обусловливает кратковременную ишемию,

угнетает рост проницаемости сосудов и

эмиграцию. Таким образом, парасимпатическая

нервная система оказывает провоспалительное

действие, а симпатическая –

противовоспалительное.

Роль

эндокринной системы. По

отношению к воспалению гормоны можно

разделить на про- и противовоспалительные.

К первым относятся соматотропин,

минералокортикоиды, тиреоидные гормоны,

инсулин, ко вторым – кортикотропин,

глюкокортикоиды, половые гормоны.

Роль

иммунной системы. В

иммунизированном организме в результате

повышенной устойчивости к вредному

агенту воспаление характеризуется

уменьшенной интенсивностью и заканчивается

быстрее. При сниженной иммунологической

реактивности (иммунологическая

недостаточность – наследственные и

приобретенные иммунодефициты) наблюдается

вялое затяжное, зачастую рецидивирующее

и повторное воспаление. При повышенной

иммунологической реактивности (аллергия)

воспаление протекает более бурно, с

преобладанием альтеративных явлений,

вплоть до некроза.

Эффекторы нервной, эндокринной и иммунной

систем – нейромедиаторы, нейропептиды,

гормоны и лимфокины осуществляют как

прямое регулирующее влияние на ткань,

сосуды и кровь, гемо- и лимфопоэз, так и

опосредованное другими медиаторами

воспаления, высвобождение которых они

модулируют через специфические рецепторы

клеточных мембран и изменения концентраций

циклических нуклеотидов в клетках.

В

зависимости от реактивности организма

воспаление может быть нормергическим,

гиперергическим и гипергическим.

Нормергическое

воспаление –

обычно протекающее, воспаление в

нормальном организме.

Гиперергическое

воспаление –

бурно протекающее, воспаление в

сенсибилизированном организме.

Классическими примерами являются

феномен Артюса, реакция Пирке и др.

Характеризуется преобладанием явлений

альтерации.

Гипергическое

воспаление –

слабовыраженное или вялотекущее

воспаление. Первое наблюдается при

повышенной устойчивости к раздражителю,

например в иммунизированном организме,

и характеризуется уменьшенной

интенсивностью и более быстрым завершением

(положительная

гипергия). Второе

– при пониженной общей и иммунологической

реактивности (иммунодефициты, голодание,

опухоли, сахарный диабет и др.) и отличается

слабой динамикой, затяжным течением,

задержкой элиминации флогогена и

поврежденной им ткани, разрешения

реакции (отрицательная

гипергия).

Значение

реактивности в патогенезе воспаления

позволило рассматривать его как общую

реакцию организма на местное повреждение.

Соседние файлы в папке ПатФиз

- #

- #

- #

- #

Источник

Факторы вызывающие воспаление. Внутренние и внешние причины воспаления.Второй вывод из изложенного выше касается того, что воспаление по своим механизмам и проявлениям многолико. Очень важно, особенно для назначения адекватного лечения, понять почему формируются разные формы воспаления. Вызывающие воспаление факторы могут быть биологическими, физическими, химическими, механическими как экзогенного, так и эндогенного происхождения. К внешним факторам, которые могут вызвать воспаление, относятся: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы), животные организмы (простейшие, гельминты, насекомые), токсические вещества (экзо- и эндо – токсины), факторы внешней среды, играющие роль аллергенов (пыльца растений, пыль, пища, лекарства и др.), химические вещества (кислоты, щелочи и др.), механические раздражители (инородные тела, давление, трение, травма), термические раздражители (холод, жар), ионизирующая радиация. К числу внутренних аутогенных раздражителей вызывающих воспаление, относятся продукты азотистого распада, приводящие к возникновению уремического гастрита, перикардита, продукты распада опухолей, эффекторные иммунные клетки, медиаторы и иммунные комплексы, преципитирующие в ткани. Развитие воспаления определяется не только этиологическим фактором, но и реактивностью организма, которая в значительной степени связана с наследственными механизмами. Благоприятное течение воспаления обусловлено совершенством защитных механизмов. Адекватная реакция свойственна здоровому организму и рассматривается как нормергическая. В зависимости от реактивности организма воспаление может быть гиперергическим, например, при наличии сенсибилизации к повреждающему агенту, или гипоэргическим, в частности, при наличии иммунитета к агенту воспаления. Хорошо известны клинические ситуации, при которых один и тот же повреждающий фактор у одного человека не вызывает клинически выраженной реакции, а у другого -выраженную общую и местную реакцию, приводящую даже к смерти.

В связи с изложенным выше возникает вопрос о том, от чего больше зависит выраженность и характер воспаления: от внешнего причинного фактора или особенностей реагирования человека? Ответ на этот вопрос очевиден: итоговая патологическая воспалительная реакция зависит как от характера воспалительного агента так и от особенностей реагирования на него больного. В спектре различных вариантов взаимного влияния на течение и исход воспаления могут быть рассмотрены крайние сочетания повреждающих факторов и способностей больного реагировать на них: 1. Безобидный, а иногда даже необходимый для человека фактор внешней среды (пища, лекарства, пыльца, пыль и др.) и чрезмерная патологическая реакция на него больного в условиях сенсибилизации. 2. Патогенный пневмотропный инфекционный агент (например, пнев-мокок, гемофильная палочка, пневмотропные вирусы и др.) и повышенная резистентность человека к инфекционному воздействию, обеспечивающая сохранение здоровья даже при влиянии фактора, обладающего выраженной патогенностью. Учет этих особенностей взаимодействия необходим при клинической интерпретации различных вариантов воспаления бронхов и легких и выборе оптимальных методов лечения. – Также рекомендуем “Причины выраженности и степени тяжести воспаления в легких.” Оглавление темы “Воспаление в легких.”: |

Источник