Ветеринария понятие о воспалении

Большинство хирургических заболеваний, в этиологии которых лежат травмы,

сопровождается воспалением.

Определений воспаления очень много. На наш взгляд самое оптимальное определение

следующее:

Воспаление – это защитно-приспособительная реакция организма на воздействие

вредных факторов внешней и внутренней среды. Это локализованное проявление общей

реакции организма с местными морфологическими и общими физиологическими изменениями.

В этиологии воспалений важную роль играют внешние или экзогенные и внутренние

или эндогенные причины. Внешние факторы, вызывающие воспаление, подразделяются на

физические (это механические травмы, ожоги, отморожения, лучевые травмы), химические

(воздействия химических веществ) и биологические (это паразиты и микроорганизмы).

К внутренним причинам, вызывающим воспаление, относятся нарушения внутренней среды

организма (гастриты, колиты, кровоизлияния инфаркты и т.д.).

В изучение патогенеза воспаления большой и существенный вклад внесли такие

ученые, как Мечников, Сперанский, Черноух. Значительный вклад в развитие учения

о воспалении у домашних животных внес профессор нашей кафедры Мастыко Григорий Степанович.

Им изучены видовые особенности воспалительных процессов у различных видов животных.

Вы уже знаете, что в очаге воспаления происходят два процесса: разрушительный

и восстановительный. Разрушительный включает в себя альтерацию и экссудацию, а восстановительный

– проллиферацию.

Первый процесс преобладает в начале воспаления и сопровождается гиперемией,

поэтому начало воспаления называют 1-й фазой или фазой активной гиперемии, вторую

фазу – фазой пассивной гиперемии или резорбции.

Функциональными элементами каждой ткани являются:

1) специфические клетки (мышечные, эпителиальные и т.д.);

2) соединительная

ткань;

3) сосуды;

4) нервные образования.

В каких из этих элементов раньше начинаются изменения при развитии воспаления

современная наука сказать затрудняется. Скорее всего одновременно. Однако клинически

быстрее проявляются изменения в сосудистом компоненте органа или ткани. При воздействии

вредного фактора, вызывающего воспаление, сначала наступает кратковременное (1-2

сек) сужение кровеносных сосудов (вазоконстрикция). Это проявляется побледнением

травмированного участка.

За сужением сосудов наступает их рефлекторное расширение (вазоделятация),

кровь приливает в очаг воспаления – воспалительный участок краснеет и повышается

его температура. Сосуды все более расширяются, увеличивается их порозность, в результате

чего происходит выход жидкой части крови из сосудистого русла, т.е. возникает экссудация,

что клинически проявляется появлением припухлости.

Одновременно с нарушением циркуляции крови в очаге воспаления происходят

морфологические и физиологические нарушения клеток. Эти нарушения могут быть обратимыми,

когда в результате воздействия вредного фактора нарушаются физиологические клеточные

процессы. Так, происходит угнетение клеточного дыхания, уменьшение уровня АТФ, снижение

pH клеток, потеря ионов Na, Ca, K, Mg, угнетение биосинтеза и необратимыми процессами.

Последние характеризуются нарушением клеточных оболочек, расширением цитоплазматической

сети, лизисом ядер, а также полным разрушением клеток. При разрушении клеток высвобождаются

клеточные, особенно лизосомные ферменты (а их около 40), которые начинают разрушать

соседние клетки и межклеточное вещество. Из эффекторных клеток: лаброцитов, базофилов,

тромбоцитов освобождаются биологически активные вещества – медиаторы (гистамин,

серотонин и др.); лейкоциты вырабатывают и выделяют лейкины, лимфоциты – лимфокины,

моноциты – монокины. Биологически активные вещества вырабатываются в системе крови

в течение всего воспаления. Большинство из них повышает порозность сосудов, что

еще больше усиливает экссудацию.

В развитии воспаления большую роль играет и нервная система. В момент действия

вредных факторов происходит сильное раздражение нервных окончаний в очаге воспаления.

Возникает боль. Болевые импульсы, поступая в ЦНС, формируют в ней очаг возбуждения,

но этот очаг не нормальный, а патологический, поэтому из него в очаг воспаления

идут ненормальные импульсы, которые вызывают расстройство трофики и еще больше усугубляют

раздражительные процессы в очаге воспаления.

Параллельно с явлениями экссудации и альтерации в очаге воспаления идут

пролиферативные процессы. Сначала они протекают медленно и идут только на границе

здоровой и больной ткани. Затем процессы пролиферации прогрессируют, достигая высокого

уровня в более поздние стадии воспаления. В процессах пролиферации участвуют в основном

элементы соединительной ткани – клетки (фибробласты, гистиоциты, фиброциты), волокна,

а также эндотелий и адвентициальные клетки сосудов. В пролиферации участвуют также

клетки крови, в частности, моноциты, Т – и В-лимфоциты.

Клеточные элементы пролиферата способны к фагоцитозу и называются макрофагами.

Они уничтожают погибшие клетки, кусочки тромбов, попавшие в очаг микроорганизмы.

На месте погибших клеток развивается соединительная ткань.

Асептические и

септические процессы. Классификация воспалений

Все воспалительные процессы подразделяются на две основные группы: асептические

и септические воспаления.

Асептические воспаления – это такие воспаления, в этиологии которых микроорганизмы

или совсем не участвуют, или участвуют, но не играют ведущей роли. Септические воспаления

характеризуются тем, что причинами их возникновения являются микроорганизмы. Эти

воспаления мы разберем в теме “Хирургическая инфекция”.

Все асептические воспаления подразделяются на экссудативные, когда в воспалении

преобладают процессы экссудации, и продуктивные, когда преобладают процессы пролиферации.

Все экссудативные воспаления протекают, как правило, остро или подостро,

а продуктивные – хронически. Это зависит не только от длительности заболевания,

но и от интенсивности воспалительных процессов.

Экссудативные воспаления по характеру экссудата подразделяются на:

1) серозные, когда в качестве экссудата выступает серозная жидкость;

2) серозно-фибринозные – серозный экссудат содержит примеси фибрина;

3) фибринозное – воспалительный экссудат содержит большое количество фибриногена,

который под действием ферментов поврежденных клеток превращается в фибрин;

4) геморрагическое воспаление – в экссудате много форменных элементов; возможен

их выход через разрывы сосудов;

5) аллергическое воспаление – это воспаление на фоне повышенной индивидуальной

чувствительности организма к тем или иным факторам внешней среды.

Все острые асептические воспаления вызываются, как правило, вредными факторами,

которые действуют сильно и одномоментно.

Продуктивные воспаления, как уже было сказано выше, это хронические воспаления,

и в зависимости от вида разрастающейся ткани они подразделяются на:

1) фиброзные – происходит разрост соединительной ткани;

2) оссифицирующие – происходит разрост костной ткани.

В отличие от острых воспалительных процессов хронические вызываются факторами

внешней среды, которые действуют слабо, но продолжительное время.

Основные принципы лечения острых и хронических асептических

воспалений

Клинические признаки при острых и хронических асептических воспалениях.

Все асептические воспаления, за исключением некоторых случаев аллергических

воспалений, имеют только местные клинические признаки. Их пять:

1) припухлость

– tumor;

2) покраснение

– rubor;

3) боль – dolor;

4) повышение

местной температуры – calor;

5) нарушение

функции – functio laesa.

Однако эти признаки выражены по-разному при острых и хронических формах

асептического воспаления, и даже при одной и той же форме воспаления они могут быть

по-разному выражены в течение заболевания.

При острых асептических воспалениях более или менее выражены все пять клинических

признака. Всегда в первую стадию воспаления, т.е. в стадию активной гиперемии, а

она продолжается 24 – 48 – 72 часа, выражены припухлость, боль, повышение местной

температуры и нарушение функции. Покраснение может быть и не видимо из-за пигментации

кожи. Во вторую стадию острых асептических воспалений сохраняются припухлость и

незначительная болевая чувствительность. Покраснение и повышение местной температуры

отсутствуют, так как прекращается экссудация.

При хронических асептических воспалениях из перечисленных выше пяти признаков

четко выражен только один припухлость. Гиперемия и повышение местной температуры

отсутствуют даже в первую стадию воспаления, так как процессы экссудации при хронических

воспалениях слабо выражены. Болезненность также выражена незначительно.

Каждая форма воспаления ы клинической картине имеет свои характерные признаки.

1) Серозное воспаление. Припухлость в первую стадию горячая, покрасневшая,

тестоватой консистенции, болезненная. Во вторую стадию покраснение повышение температуры

исчезают. Болезненность умеренная. Если серозное воспаление протекает в естественных

полостях (грудной, брюшной, суставах и т.д.), то наблюдается флюктуация. Серозное

воспаление характерно, как правило, для плотоядных и однокопытных животных.

2) Серозно-фибринозное воспаление характеризуется

большей болезненностью, чем очаг серозного воспаления. Припухлость, как правило,

в верхней части имеет тестоватую консистенцию, а в нижней при пальпации ощущается

крепитация (лопаются нити фибрина). Свойственно рогатому скоту.

3) Фибринозное воспаление. Чаще всего наблюдается в полостях (грудной, брюшной,

суставах.). Фибрин откладывается на стенках полостей, затрудняет движение. Стенки

полостей сильно иннервированы, поэтому возникает очень сильная болезненность. В

мягких тканях основным клиническим признаком является крепитация. Фибринозное воспаление

встречается, как правило, у рогатого скота и свиней.

4) Аллергическое воспаление по характеру экссудата является серозным, по времени

очень быстро развивается и также довольно быстро исчезает.

5) Фиброзное воспаление. Это уже вид хронического

воспаления, при котором происходит разрост соединительной ткани. Клинически такое

воспаление характеризуется припухлостью плотной консистенции, безболезненной или

малоболезненной. Остальные признаки отсутствуют.

6) Оссифицирующее воспаление. Единственный признак – припухлость твердой консистенции.

Температура припухлости или такая же, как окружающих тканей, или понижена, так как

новая костная ткань содержит очень мало кровеносных сосудов.

Основные

принципы лечения острых и хронических асептических воспалений

Основные принципы лечения при острых и хронических воспалениях.

Принципы лечения острых асептических воспалений:

1. Устранение

причины, вызывающей воспаление.

2. Предоставить покой животному и воспаленному органу.

3. В первую стадию воспаления (первые 24-48 ч) необходимо направить все усилия

на прекращение или хотя бы уменьшение экссудации и альтерации.

4. Во вторую стадию лечение необходимо направить на резорбцию экссудата и восстановление

функции.

Для уменьшения экссудации существует несколько способов. Первый способ

– применение холода. Холод, воздействуя на рецепторы кожи, рефлекторно вызывает

сужение кровеносных сосудов, особенно капиллярного русла, замедляет ток крови и,

как результат, уменьшает экссудацию и болезненность. Применяют влажный и сухой холод.

Из влажных холодовых процедур применяют обливание холодной водой, холодные примочки,

ванны, холодную глину. Сухой холод применяют в виде резиновых пузырей со льдом и

холодной водой, резиновых трубочек с проточной холодной водой.

Холод применяют в первые 24-48 часов от начала развития воспаления. При

применении холода необходимо помнить, что длительное (непрерывно более 2-х часов)

его применение может вызвать перераздражение вазоконстрикторов, что приведет к расширению

кровеносных сосудов. Поэтому холод применяют с перерывами в 1 час.

Второй способ уменьшения экссудации – медикаментозный.

Хорошие результаты в первый период воспаления дает применение короткой новокаиновой

блокады. Новокаин нормализует трофику воспаленного участка. Кроме этого он распадается

в тканях на диэтиламиноэтанол и парааминобензойную кислоту. Последняя обладает антигистаминными

свойствами, а, значит, способствует уменьшению порозности кровеносных сосудов.

Существует ряд специальных противовоспалительных препаратов. Они подразделяются

на 2 группы: нестероидные противовоспалительные препараты и противовоспалительные

препараты стероидного ряда.

Препараты первой группы (нестероидные) уменьшают порозность кровеностных

сосудов, тормозят выход лизосомных ферментов, уменьшают выработку АТФ. Сюда относятся

препараты салициловой кислоты (ацетилсалициловая кислота, натрия салицилат, дифлунизал

и др.), препараты группы нифазолона (бутадион, амидопирин, реоперин, анальгин и

др.). К этой же группе относятся препараты индолоуксусной кислоты (индометацин,

оксаметацин) препараты уксусной кислоты (вольтарен, окладикал) и производные пропионовой

кислоты (брудин, пироксилол и др.).

Хорошим местным противовоспалительным действием обладает диметилсульфоксид

или димексид – ДМСО. Это жидкое вещество, продукт перегонки древесины, обладающий

специфическим чесночным запахом. После нанесения на поврежденную кожу он проникает

через нее и достигает глубоко расположенных тканей (через 20 минут определяется

в зубной ткани). Димексид обладает еще одним важным свойством – он прекрасный растворитель

и способен глубоко в ткани проводить другие лекарственные вещества. Применяется

ДМСО в виде 50% водного раствора в форме аппликаций.

Сильным противовоспалительным эффектом обладают препараты стероидного ряда.

Они очень сильно тормозят экссудацию, но при длительном применении тормозят местные

иммунные процессы. К этим препаратам относятся гидрокортизон, преднизолон и др.

Для уменьшения экссудации применяют некоторые физиотерапевтические процедуры,

в частности, магнитотерапию. Она применяется в форме постоянного и переменного магнитного

поля.

Для воздействия переменным магнитным полем применяют аппарат АТМ-01

“Магнитер”. Он работает в двух формах магнитной индукции: синусоидальная

амплитуда – при легкой форме воспаления и пульсирующая – при тяжелой форме воспаления.

В качестве постоянного магнитного поля применяют двухполюсные магниты (кольцевой

МКВ – 212 и сегментный МСВ-21) и магнитофорный аппликатор.

Магнитное поле оказывает рефлекторное действие на весь организм и на его

отдельные системы, а так же локально действует на ткани, части тела и органы, уменьшая

их кровоснабжение, оказывая противовоспалительное, болеутоляющее, спазмолитическое

и нейротропное действие. Кроме того, оно способствует росту грануляционной ткани,

эпителизации раневых поверхностей, повышает фагоцитарную активность крови, способствует

ранней и более активной васкуляризации костных отломков, ускоряет ретракцию кровеносного

сгустка, обладает седативным действием.

Во второй период воспаления лечение направляется на резорбцию экссудата.

С этой целью применяют все виды тепловых процедур. Это водные процедуры: горячие

компрессы, примочки, согревающие компрессы, горячие ванны. Применяют также горячую

воду в резиновых пузырях, электрогрелки. Хорошие результаты дает применение парафина

озокерита, горячей глины, сапропеля, торфа.

В стадию пассивной гиперемии применяют и физиотерапевтические процедуры,

в основе действия которых лежит тепловой эффект – светолечение, УВЧ, СВЧ, диатермия,

гальванизация, токи Д`арсонваля.

В эту стадию рекомендуется применять слабораздражающие мази: ихтиоловую,

камфорную, йодистую и др.

Хорошие результаты дает применение УЗ, массажа.

В это время показано применение гемотканевой терапии в различных ее видах.

Принципы лечения хронического асептического воспаления.

Основным принципом является перевод хронического асептического воспаления

в острое. Дальнейшее лечение ведут как и при остром воспалении во вторую стадию

воспалительного процесса, т.е. направляют лечение на рассасывание экссудата и восстановление

функции.

Существует несколько методов обострения хронических воспалений:

1. Втирание остро раздражающих мазей:

Þкрасная ртутная мазь (для лошадей);

Þсерая ртутная

мазь;

Þ10% двухромовокалиевая

мазь (для КРС);

Þихтиоловая

20-25%;

Þмази на основе змеиного и пчелиного яда.

2. Прижигание. Смысл его заключается в том, что очаг хронического воспаления

под местным обезболиванием прижигают раскаленным металлом. Для этого существуют

приборы – термо-, газо – и электрокаутеры. Прижигание можно осуществлять сфокусированным

лучем углекислого лазера.

3. Подкожное введение раздражающих веществ: скипидара, раствора йода, спирт-новокаиновых

растворов.

4. Введение вокруг очага воспаления ауто – и гетерогенной крови.

5. Применение

ферментов: лидазы, фибринолизина.

6. Применение УЗ высокой интенсивности, в результате действия которого в тканях

вызывается эффект каритации, при котором происходят микроразрывы и разрыхляется

соединительная ткань.

Можно применять переменное магнитное поле, лучше в импульсном

режиме.

Чешская культура конца XIX-XХ вв

Развитие чешских земель на рубеже XIX-XX вв

Чешские земли в середине XIX века

Чешское национальное Возрождение в начале 19 в

Социально-экономическое развитие Чехии в начале XIX века

Национальное движение в Чехии в 1815-1830 гг

Революция 1848-1849 годов в Чехии

Деятели культура Чехии в начале XIX века

Чили и Куба в военные и послевоенные годы

Источник

Воспаление – реакция организма на местное повреждение. Характерные признаки: ВНУТРЕННИЕ: – альтерация (собственно повреждение ткани), – расстройство микроциркуляции с экссудацией и эмиграцией, – расстройство пролиферации. ВНЕШНИЕ: краснота, припухлость, жар, боль (rubor-tumor-calor-dolor) и нарушение функций. Покраснение – за счет артериальной гиперемии (сменяется синюшностью из-за застоя крови). Припухлость – за счет расширения кровеносных сосудов, экссудата и инфильтрата в межтканевом пространстве, а затем пролиферации. Температура в очаге – из-за ускоренного обмена веществ, артериальной гиперемии. Болезненность – из-за раздражения нервных окончаний механическим давлением экссудата и химическим действием токсинов. Кроме местных, могут быть общие признаки воспаления: лихорадка, лейкоцитоз, интоксикация, ускоренный обмен веществ (обмен повышен на границе очага, в центре очага обменные и окислительные процессы могут снижаться), повышенная скорость оседания эритроцитов, иммунологические изменения. Воспаление – это и патологическая, и защитно-приспособительная реакция (воспалительная реакция сформировалась эволюционно: сохранение целого организма за счет повреждения части). С помощью воспаления обеспечивается локализация и удаление воспалительного агента (флогогена).

ЭТИОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ

Причины могут быть внешними и внутренними. Внешние: физические (механические, термические и т.п.), химические, биологические (чаще всего – инфекции, поэтому воспаление обычно делят на инфекционное и неинфекционное). Внутренние: тромбы, кровоизлияния, камни, некроз.

ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ

1. АЛЬТЕРАЦИЯ – повреждение ткани с нарушением ее питания. Первичная альтерация зависит от свойств флогогена. Вторичная: из фагоцитов выделяются лизосомальные ферменты и активные формы кислорода, которые действуют на ткани (и уничтожают микробы). Повреждение тканей варьирует от небольшого до некроза. Распад тканей сопровождается накоплением кислых продуктов (ацидоз), увеличением осмотического и онкотического (белкового) давления. Увеличение давления приводит к экссудации и воспалительному отеку. Медиаторы воспаления – биологически активные вещества, участвующие в воспалении. Простогландины, лейкотриены, тромбоксан – влияние на лейкоциты и другие медиаторы. Комплемент – участвует в фагоцитозе, лизисе микроорганизмов, проницаемости сосудов. Брадикинин – воспалительная боль, высвобождение других медиаторов. Ацетилхолин, катехоламины, гистамин и серотонин – сосудистые реакции. Гистамин выделяется из тучных клеток и базофилов, серотонин – из тромбоцитов) Ферменты лизосом – лизис убитых микробов, повреждение собственных тканей, сосудистые реакции. Интерлейкины и другие цитокины – взаимодействие лейкоцитов, вовлечение иммунных механизмов, влияние на организм: лихорадка, сонливость, отсутствие аппетита. Активные формы кислорода – бактерицидность фагоцитов, а также перекисное окисление липидов, другие окислительные и повреждающие процессы, повышение проницаемости сосудов.

2. РАССТРОЙСТВО КРОВООБРАЩЕНИЯ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ВОСПАЛЕННОЙ ТКАНИ Стадии расстройства микроциркуляции: 1) Кратковременный спазм артериол. 2) Артериальная гиперемия. 3) Венозная гиперемия (истинная воспалительная гиперемия). 4) Стаз.

3. ЭКССУДАЦИЯ (начинается сразу после воздействия флогогена и длится более 4 суток) – выпотевание белоксодержащей жидкой части крови через сосудистую стенку в воспаленную ткань. Эта жидкость называется экссудатом. В ней 3-8 процентов белка. Механизм: повышение проницаемости микрососудов, увеличение кровяного давления в очаге воспаления из-за гиперемии, возрастания осмотического и онкотического давления в воспаленной ткани. Виды экссудатов: Серозный: умеренное количество белка и лейкоцитов, относительно прозрачный, наблюдается при ожоговом, вирусном, аллергическом воспалении. Фибринозный – пленки фибрина, наблюдается при дифтерии, дизентерии, туберкулезе. Гнойный – погибшие лейкоциты, ферменты, нити фибрина и нуклеиновых кислот. Наблюдается при кокковой или грибковой инфекции. Гнилостный – если присоединяются патогенные анаэробы. Геморрагический – экссудат с эритроцитами при туберкулезе, сибирской язве, чуме или при любом бурно протекающем воспалении). Смешанные экссудаты. Защитная роль экссудации: 1) поставка в ткани медиаторов воспаления, участие в лизисе микроорганизмов, участие в фагоцитозе, 2) из тока крови в очаг выходят токсины, 3) увеличение венозного застоя в очаге – приводит к тому, что микробы и токсины задерживаются в очаге. Отрицательная роль экссудации: 1) может развиться воспаление в полостях тела (плеврит, перитонит), 2) сдавливание органов, 3) гнойный очаг может вызвать абсцесс, флегмону, 4) спайки с нарушением функций органов. Экссудат приводит к припухлости в месте воспаления, может участвовать в воспалительной боли. Большое значение имеет локализация воспалительного процесса (при дифтерии фибринозный экссудат может привести к удушью).

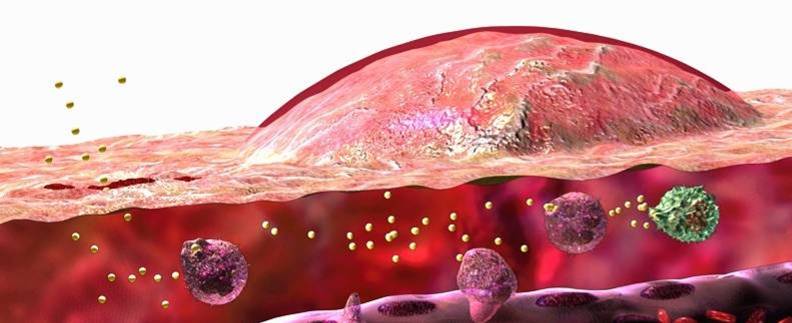

4. ВЫХОД (ЭМИГРАЦИЯ) ЛЕЙКОЦИТОВ В ВОСПАЛЕННУЮ ТКАНЬ – ключевое событие патогенеза воспаления. Лейкоциты выходят через стенки венул, направляются в очаг воспаления и начинают бороться с бактериями (рисунок по R. Kightley). Осуществляется фагоцитоз и внеклеточные эффекты: бактерицидный и литический. Лейкоциты выделяют в очаг медиаторы, осуществляют раневое очищение. Механизм эмиграции – хемотаксис (термин великого русского ученого И.И.Мечникова – как и все учение о фагоцитозе). На рецепторы фагоцитов действуют вещества, выделяемые микроорганизмами или другими фагоцитами (медиаторы воспаления). В результате этого в фагоците развивается “дыхательный взрыв” – резкое повышение потребления кислорода с образованием его активных форм (они нужны для более эффективного уничтожения микробов). Наблюдаются и другие изменения: повышается адгезивность лейкоцитов (они выходят из осевого тока крови и приклеиваются к эндотелию (в этом большую роль играют ионы кальция) – это краевое стояние лейкоцитов. Начинается активный выход лейкоцитов из сосуда: лейкоцит выпускает псевдоподии и через межэндотелиальные щели “переливается” из сосуда. Этому помогает ток жидкости из сосуда в ткань. Оказавшись между эндотелиальным слоем и базальной мембраной, лейкоцит выделяет ферменты, разжижающие базальную мембрану, и амебоидными движениями направляется в центр очага воспаления, ориентируясь на химические стимулы. Сначала в очаге накапливаются гранулоциты (нейтрофилы), затем моноциты-макрофаги, затем лимфоциты. Первые клетки наблюдаются в очаге через 10 мин после начала воспаления. Через 4-6 часов в очаге наблюдается максимум нейтрофилов, они фагоцитируют микроорганизмы и погибают сами. Максимум моноцитов наблюдается на третьи сутки воспаления. Они созревают до макрофагов, фагоцитируют бактерий, основное их предназначение – фагоцитоз остатков погибших нейтрофилов. Клеточный состав экссудата зависит от характера воспаления: если много гноеродных микроорганизмов – много нейтрофилов, если воспалительная аллергия – много эозинофилов. При хроническом воспалении преобладают моноциты и лимфоциты. Лейкоциты и пролиферирующие местные клетки образуют инфильтрат, который наряду с экссудатом обусловливает припухлость и воспалительную боль.

5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВОСПАЛЕННОЙ ТКАНИ Пролиферация – размножение местных клеточных элементов в очаге воспаления. Основные пролиферирующие клетки – фибробласты, они же синтезируют коллаген (главный компонент рубцовой ткани). Затем – регенерация (разрастается соединительная ткань, новообразование кровеносных сосудов и т.д.). При незначительном повреждении ткани может полная регенерация. Если дефект большой – сначала он заполняется грануляционной тканью (молодой, богатой сосудами), а затем замещается соединительной тканью с образованием рубца.

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Если с самого начала воспаления в очаге скапливаются моноциты и лимфоциты, образуется т.н. гранулема (мононуклеарный инфильтрат) – это предпосылка к долгому течению воспаления. Т.е. хроническое воспаление начинается не с нарушения микроциркуляции, а со стойкого раздражения и скопления макрофагов в одном месте. Например, если микроорганизм, поглощенный макрофагом, не погибает, а продолжает жить и размножаться (туберкулез, токсоплазмоз и т.п.), – такие макрофаги синтезируют медиаторы воспаления (лейкотриены, простагландины, компоненты комплемента), индуцируют перекисное окисление липидов и эффекты лизосомальных ферментов. Аналогичные события происходят, если макрофаг не может расщепить или выбросить в среду некоторые вещества (сложные полисахаридные комплексы – зимозан и т.п.). Т.о. моноциты “заякориваются”. Пока раздраженные макрофаги “работают” – происходит приток свежих клеток, рассасывание инфильтрата невозможно. Если макрофаги выделяют много активных форм кислорода – повреждаются и собственные ткани (что вновь способствует хронизации). Хроническое воспаление может продолжаться всю жизнь. В очаге идет разрушение соединительной ткани и замена ее волокнистой, в конечном итоге развивается склероз с частичным или полным выключением функций органа (циррозы печени после вирусных гепатитов, хронические пневмонии и гломерулонефриты).

ВОСПАЛЕНИЕ И РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Еще Мечников утверждал: чем сложнее организм и его нервная система – тем ярче и полнее воспаление. Большую роль в патогенезе воспаления играют рефлекторные сосудистые реакции. Участие высших отделов нервной системы доказывается тем, что воспалительный процесс ослабевает при спячке, а также существованием условнорефлекторного воспаления. Безусловным стимулом служит введение животному воспалительного агента – убитой микробной культуры. Условным стимулом служит нагревание участка кожи. После формирования условного рефлекса воспалительная реакция и лейкоцитоз развиваются на нагревание (без введения флогогена – культуры микробов). Роль эндокринной системы. Воспалению способствуют соматотропин, гормоны щитовидной железы, инсулин. Воспалению противодействуют кортикостероиды, половые гормоны. Роль иммунной системы. С одной стороны, в иммунном организме воспалительная реакция на этот возбудитель будет меньше. С другой стороны, при аллергии наблюдается бурное воспаление. В воспалительных и иммунных реакциях участвуют общие медиаторы и клетки. Белки воспаленной ткани могут стать и аутоантигенами. В зависимости от реактивности организма воспаление может быть НОРМергическим (обычным), ГИПЕРергическим (бурное воспаление в сенсибилизированном организме – феномен Артюса с преобладанием альтерации), ГИПергическим (вялое воспаление наблюдается: а) в иммунном организме – благоприятно для организма, б) в ослабленном организме – неблагоприятно, поскольку замедляется очищение воспалительного очага). Влияние воспаления на организм Температурная реакция развивается, в частности, за счет влияния медиаторов воспаления интерлейкина-1 и простогландина Е2 на центр терморегуляции. Влияние воспаления на систему крови: 1) сначала временная лейкопения (из-за краевого стояния и эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления), 2) затем лейкоцитоз из-за активации кроветворения.

ВИДЫ ВОСПАЛЕНИЯ

• Альтеративное: пробладает повреждение (вплоть до некроза) над экссудацией и пролиферацией. Часто встречается в паренхиматозных органах (миокард, печень, почки).

• Экссудативно-инфильтративное наиболее часто встречается. Выделяют подвиды: серозное, фибринозное, геморрагическое, катаральное (на слизистых оболочках), гнилостное (гангренозное), гнойное. Разновидности гнойного: 1. абсцесс (искусственная полость с четкими границами, заполненная экссудатом), 2. флегмона (разлитое воспаление, обычно с вовлечением клетчатки – флегмона вымени у коров, флегмона мякиша копыта у лошадей), 3. эмпиема (скопление гноя в закрытых полостях – эмпиема плевральной полости у овец), 4. свищ (осумкованный ход, соединяющий глубокий очаг с внешней средой, – например, при параректальном абсцессе у собак), 5. фурункул (гнойное воспаление волосяного мешочка, сальной железы; фурункулез – это рецидивы фурункулов, – фурункулез холки рабочих лошадей), 6. карбункул (слияние нескольких фурункулов), 7. пиемия (вид сепсиса с попаданием гноеродных микроорганизмов в кровь и образованием множественных метастатических абсцессов (послеродовая пиемия как осложнение гнойного воспаления в половых органах).

• Пролиферативное (при переходе острого воспаления в хроническое): наблюдается при туберкулезе, ревматизме, вокруг внедрившихся паразитов и инородных тел, может выразиться в разрастании стромы органа с его уплотнением и сморщиванием – например, цирроз печени.

• Смешанное

ИСХОДЫ ВОСПАЛЕНИЯ 1. Полная регенерация. 2. Рубцы и смещения органа. 3. Гибель организма при некротическом или экссудативном (особенно фибринозном, гнойном) воспалении. 4. Пролиферативное воспаление может закончиться склерозом или циррозом. 5. Возможен переход острого воспаления в хроническое.

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ У С/Х ЖИВОТНЫХ

У лошадей в ответ на механическое повреждение чаще развивается серозное и гнойное воспаление (выведение раздражителя), у КРС и свиней – фибринозное (нейтрализация раздражителя) (экссудат более густой, местные признаки воспаления выражены меньше, чем у лошадей). У парнокопытных течение более длительное, чем у однокопытных. Введение скипидара в подгрудок у лошадей завершается самопроизвольным вскрытием абсцесса через 4-5 дней. У КРС воспалительный отек рассасывается через 1,5-2 месяца, у овец и свиней – через 10-15 дней. Абсцедирования у парнокопытных в отличие от лошадей не наблюдается. Лошади теряют с экссудатом много белка (раневое истощение). У собак и кошек преобладает стафилококковая инфекция, у лошадей – стрептококковая, у КРС и свиней – ассоциация кокков с кишечной палочкой и др., овцы чувствительны к анаэробной инфекции.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Ценой дополнительного повреждения создается биологический и механический барьер, в процессе чего флогоген и поврежденная ткань отграничиваются от организма и удаляются. Биологический барьер – это уничтожение бактерий. Механический барьер создается за счет выпадения фибрина, венозного и лимфатического застоя, размножения соединительнотканных клеток на границе воспалительного очага. Воспаление – один из способов формирования иммунитета. Тем не менее, воспаление – патологический процесс, способный нанести вред организму. Врач в каждом конкретном случае должен решать: стимулировать или блокировать воспалительный процесс.

Практические задания

Для занятия 27 марта:

- готовиться к тесту по лекции

- готовиться к тесту по всем задачам, включая ролики и картинки

- перечисленные на занятии (Ксения Г., Ксения Ю., Иван, Евгения, Николай, Орлаана) заблаговременно присылают решения задач по теме “Воспаление” из практикума Лютинского. Остальным не расслабляться, задачи из Лютинского просмотреть, неудачи будете закрывать ими.

Задача 1.

Объясните механизм подробнее.

ВОСПАЛЕНИЕ biostudent.ru

Не удалось найти URL спецификации гаджета

Задача 2.

Кролику внутрикожно ввели скипидар, а через час внутривенно – краску. Наблюдали скопление краски в очаге воспаления. Почему?

Задача 3.

Ознакомьтесь с учебным видеороликом “Острое воспаление”.

Что происходит на 1:33 и 3:08 ?Гришина С. (гр. 621) нашла этот ролик в переводе. Хронометраж немного сбит, поэтому интересующие нас эпизоды находятся на 1:35 и 2:50 (предупреждаю, что в переводе нет прямых подсказок, ориентируйтесь на изображение). К сожалению, в тексте есть неточности и ошибки. Кто их найдет – тот молодец.

Задача 4.

Разовьется ли воспаление, если слизистую сначала

обезболить, а потом повредить?

Задача 5.

Если

в коленный сустав кролика ввести культуру стрептококка, через сутки он

обнаружится во внутренних органах. Что будет, если

А -предварительно в

суставе вызвать острее воспаление?

Б – ввести воспалительный агент

одновременно с микробами?

Задача 6.

В

экссудате много моноцитов и лимфоцитов, мало нейтрофилов. При каком виде воспаления это наблюдается – остром или хроническом?

Задача 7.

Кролику

вводили большие дозы гидрокортизона неделю, а затем – ввели культуру

стрептококка. Больше или меньше зона воспаления на месте введения

стрептококка по сравнению с контролем? Быстрее или медленнее стрептококк

распространится по организму?

Задача 8.

У

кролика гиперфункция щитовидной железы. Быстрее или медленнее заживет

кожная рана?

Задача 9.

У

двух животных скопление жидкости в брюшной полости. Сделали пункцию

брюшной полости.

Плотность 1 = 1,03, 2=1,01.

Белка 1=0,4 г/л, 2=0,2 г/л.

У

1 – есть нейтрофилы и микробы, у 2 – немного лимфоцитов.

Что это?

Задача 10.

Какой вид воспаления на макропрепарате легких?

Какой вид воспаления на микропрепарате легких?

Источник