Внутричерепные осложнения при воспалении носа и околоносовых пазух

Симптомы внутримозговых осложнений воспаления пазухи носа

К интракраниальным осложнениям синуситов относятся эпидуральный и субдуральный абсцесс, абсцесс головного мозга, менингит, энцефалит и тромбоз пещеристого синуса. Все интракраниальные осложнения начинаются с картины энцефалита, но по мере развития некроза и гнойного расплавления ткани головного мозга формируется абсцесс, отграничивающийся от остальной ткани мозга капсулой.

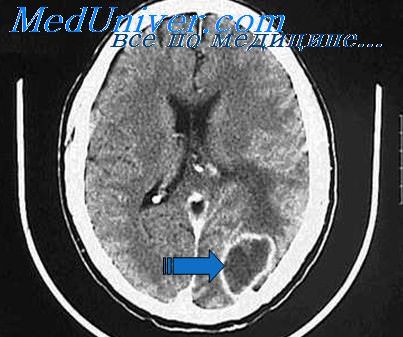

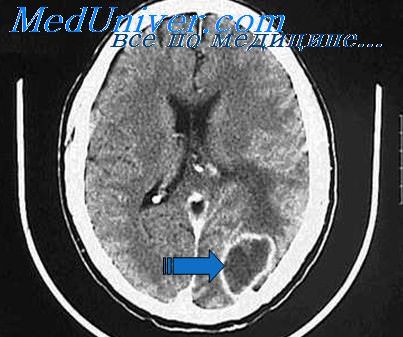

Диагностика. Важное значение для установления диагноза имеет КТ, которая позволяет также судить о поражении кости. При поражении мягких тканей, например при тромбозе пещеристого синуса, более информативна МРТ. Наиболее информативными методами диагностики абсцесса и опухоли головного мозга являются МРТ и КТ с введением контрастного вещества. При подозрении на менингит выполняют поясничную пункцию.

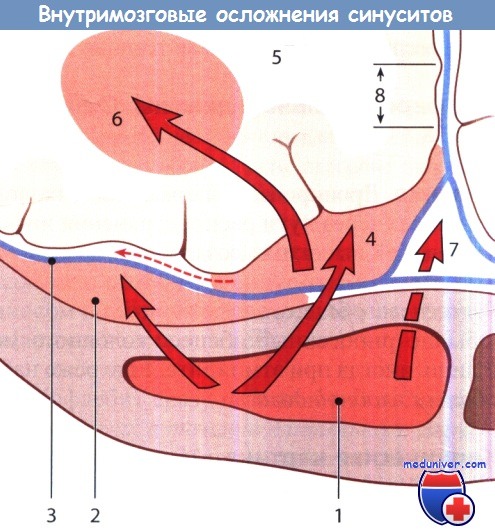

На рисунке ниже показаны основные пути распространения риногенной инфекции (обычно при синусите) в полость черепа. С анатомической точки зрения это можно представить следующим образом:

• прямое распространение инфекции в результате деструкции кости при остеите, некроза костной стенки околоносовой пазухи (например, в результате травмы);

• распространение инфекции при остеомиелите;

• распространение инфекции через кровеносные сосуды (обычно через вены кости, которые связывают околоносовую пазуху с полостью черепа);

• гематогенный занос возбудителей инфекции (гематогенное метастазирование).

Схема развития интракраниальных осложнений синуситов:

1 – эмпиема лобной пазухи; 2 – эпидуральный абсцесс;

3 – твердая мозговая оболочка; 4 – краевые сращения (8) или развитие менингита в направлении, показанном пунктирной стрелкой;

5 – головной мозг; 6 -абсцесс; 7 – распространение гнойного воспаления на сагиттальный синус.

а) Эпидуральный абсцесс при синусите. Клиническая картина. Типичные симптомы при эпидуральном абсцессе отсутствуют. Он может проявиться повышением температуры тела, головной болью и ощущением распирания в голове, недомоганием. Обычно четкая локальная симптоматика отсутствует. Изменения в ЦСЖ непримечательны. Эпидуральный абсцесс часто выявляют случайно на операции, выполняемой по поводу синусита, при которой выявляют картину остеита или некроза кости (например, задней стенки лобной пазухи).

Дополнительные методы диагностики. МРТ, КТ с введением контрастного вещества.

Дифференциальный диагноз. Эпидуральная гематома.

Лечение. Пораженную инфекцией околоносовую пазуху дренируют в полость носа, широко обнажая воспаленную твердую мозговую оболочку до здоровой ткани.

б) Субдуральный абсцесс при воспалении пазухи носа. Клиническая картина. Как и при эпидуральном абсцессе, типичные симптомы отсутствуют Больные могут жаловаться на головную боль; постепенно появляются признаки раздражения мозговых оболочек, в частности плеоцитоз при исследовании ЦСЖ, а также спутанность сознания, неврологические нарушения, судороги или гемипарез. В ЦСЖ изменения могут отсутствовать, давление ее повышается. Возможно развитие менингита с неблагоприятным исходом.

Диагностика. КТ и МРТ с введением контрастного вещества; неврологическое исследование; ЭЭГ; каротидная ангиография.

Дифференциальный диагноз. Субдуральная гематома с наличием крови в ЦСЖ.

Лечение. Дренирование пораженной околоносовой пазухи и субдурального абсцесса (через пути распространения инфекции) в сочетании с антибиотикотерапией высокими дозами препаратов.

КТ при субдуральном абсцессе головного мозга

в) Риногенный абсцесс головного мозга. Обычно риногенный абсцесс головного мозга развивается при фронтите и лишь иногда при этмоидите. Еще реже наблюдаются случаи гематогенного абсцесса лобной доли.

Клиническая картина. Абсцесс лобной доли проявляется относительно скудной локальной симптоматикой. В течении заболевания выделяют 4 стадии: начальную, латентную, клинических проявлений и терминальную.

Обычно отмечаются общие симптомы, симптомы повышенного внутричерепного давления и очаговые симптомы. Диагностическое значение имеют прогрессирующее ухудшение состояния больного, иногда лихорадка, нарастающая сверлящая головная боль, болезненность при надавливании на свод черепа, тошнота, рвота, брадикардия, отек диска зрительного нерва, односторонняя аносмия, спутанность сознания, нарастающая сонливость, потеря ориентирования в окружающей обстановке, нарушение концентрации внимания, апатия и вялость, неадекватное поведение (неуместные шутки, эйфория), беспокойство, кома, паралич ЧН (в частности, I, III, VI).

Дополнительные методы диагностики. МРТ или КТ с введением контрастного вещества, нейрохирургическое обследование.

Лечение. Лечение абсцесса головного мозга, развившегося в результате инфекции полости носа или околоносовых пазух, зависит от стадии абсцесса, его размеров и локализации. В основе такого лечения лежит нейрохирургическое дренирование абсцесса мозга в сочетании с безотлагательным эндоназальным дренированием пораженной околоносовой пазухи.

Тромбоз синусов твердой мозговой оболочки

г) Тромбоз пещеристого синуса. Клиническая картина. К клиническим проявлениям тромбоза пещеристого синуса относятся отек верхнего и нижнего века, симптомы нарушения функции глазодвигательного нерва, проптоз, отек диска зрительного нерва, прогрессирующее ухудшение зрения вплоть до слепоты, хемоз, лихорадка постоянного или ремиттирующего типа с ознобом, головная боль, лабильный пульс, спутанность сознания. При анализе ЦСЖ выявляют увеличение количества лейкоцитов и концентрации белка. Отмечаются также признаки сепсиса (спленомегалия и характерная картина при исследовании крови).

Этиология и патогенез. Источником инфекции бывает фурункул верхней губы или носа (занос возбудителей происходит через угловую вену), абсцесс перегородки носа, сфеноидит, осложнившийся остеомиелитом, острый остеомиелит лобной кости, флегмона глазницы, петрозит с распространением воспалительного процесса на пещеристый синус.

Дифференциальный диагноз. Абсцесс глазницы, одонтогенная и тонзиллярная флегмона с симптомами сепсиса, отогенный синус-тромбоз и тромбоз, вызванный гематогенным заносом возбудителей из отдаленного септического очага (например, при стафилококковом сепсисе).

Лечение. При подозрении на тромбофлебит сразу назначают антибиотики широкого спектра действия в больших дозах в течение длительного периода, выбирая препараты, если возможно, с учетом результатов посева крови и определения чувствительности возбудителей к антибиотикам. Лечение включает также постельный режим, коррекцию водного баланса и гепаринотерапию. При фурункуле носа или верхней губы угловую вену пересекают и коагулируют или резецируют в зависимости от состояния тканей в месте, где проходит эта вена.

У некоторых больных с далекозашедшим тромбозом пещеристого синуса оправданна попытка его хирургического дренирования.

Прогноз. Неблагоприятный.

Осложнения. Осложнения включают менингит и сепсис (в том числе септические метастазы в легкие).

Также рекомендуем видео анатомии и топографии синусов твердой мозговой оболочки

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы “Видео анатомии и топографии синусов твердой мозговой оболочки”.

д) Риногенный менингит. Клиническая картина типичного гнойного менингита. Высокая температура тела, гиперестезия, фотофобия, лабильность ЧСС, ригидность затылочных мышц, головная боль, рвота, джексоновские эпилептические припадки и двигательное беспокойство. Симптомы Кернига, Ласега (верхний) и Брудзинского положительные, в дальнейшем развивается опистотонус и ладьевидный живот.

Поражаются ЧН, особенно III и IV. При исследовании ЦСЖ выявляют высокий плеоцитоз (в норме не более 12/3 лейкоцитов/нейтрофилов в 1 мл ЦСЖ), значительное повышение давления (в норме 7-12 см вод.ст.), повышение концентрации белка (в норме 25—40/100 мл) и снижение концентрации глюкозы (в норме 40-90 мг/100 мл). Посев ЦСЖ позволяет выявить возбудителей инфекции.

Дополнительные методы диагностики. Поясничная или субокципитальная пункция, неврологическое обследование, бактериологическое исследование ЦСЖ; для исключения абсцесса головного мозга выполняют МРТ или КТ с введением контрастного вещества.

Дифференциальный диагноз. Нериногенный (например, эпидемический, вирусный) менингит, субарахноидальное кровоизлияние и другие заболевания, сопровождающиеся изменением состава ЦСЖ.

Лечение. Лечение состоит в безотлагательном хирургическом дренировании пораженной околоносовой пазухи с обнажением твердой мозговой оболочки и пластикой ее дефекта, если он имеется. Назначают высокие дозы антибиотиков под контролем частых анализов ЦСЖ, пока количество клеток в ней не снизится до уровня менее 100 мл-1. Рецидивы менингита могут быть связаны с дефектом основания черепа в области передней черепной ямки, поэтому его следует исключить или, если он имеется, закрыть.

– Также рекомендуем “Симптомы остеомиелита костей черепа и нижней челюсти при воспалении пазухи носа”

Оглавление темы “Болезни носа”:

- Симптомы внутримозговых осложнений воспаления пазухи носа

- Симптомы остеомиелита костей черепа и нижней челюсти при воспалении пазухи носа

- Все причины отека лица списком

- Все причины носового кровотечения и обследование при них

- Первая помощь и остановка носового кровотечения

- Симптомы искривления перегородки носа и операция при ней

- Симптомы нагноения носовой перегородки – абсцесса и гематомы

- Симптомы дырки (перфорации) носовой перегородки и ее лечение

- Симптомы перелома костей носа и их лечение

- Как делается репозиция костей носа при переломе – методы

Источник

Риногенные внутричерепные осложнения могут возникнуть при воспалениях наружного носа, абсцессах его перегородки, после травм носа, операций на носу или околоносовых пазухах, но чаще всего они развиваются как следствие синуитов. При этом «промежуточным этапом» может быть остеомиелит или воспаление клетчатки глазницы. В некоторых случаях глазничные и внутричерепные осложнения появляются одновременно. Путь распространения инфекции контактный, гематогенный (по венам) или лимфогематогенный.

К риногенным внутричерепным осложнениям относятся гидроцефалия, арахноидит, серозный менингит, гнойные менингит и менингоэнцефалит, абсцессы (экстрадуральный, субдуральный и абсцесс мозга), флебит и тромбоз кавернозного и продольного синусов. Они развиваются чаще всего при обострениях хронических гнойных и гнойно-полипозных синуитов, несколько реже при острых синуитах; эти осложнения отмечаются при нагноении кист лобных пазух.

Источником инфекции в большинстве случаев служат лобные пазухи и решетчатый лабиринт; изолированное воспаление верхнечелюстных пазух, по нашим данным, встречается меньше чем у одной десятой части больных, еще реже наблюдаются изолированные сфеноидиты. При посевах гноя из пазух в большинстве случаев выделяется патогенный стафилококк.

Очень важно своевременно заподозрить риногенное внутричерепное осложнение. Его клинические проявления у одних больных могут быть расценены как симптомы синуита, а у других оказаться «смазанными» в результате предшествующей антибиотикотерапии. J. Н. Maxwell (1950) перечислили признаки, отсутствующие при неосложненных синуитах, которые могут указывать на развившееся внутричерепное осложнение: диффузная головная боль, рвота, припухлость в области лба (остеомиелит), нарушение сознания, ухудшение зрения, парезы черепных нервов, судороги, озноб и интермиттирующая температура, несоответствие между тяжестью клинических проявлений и затиханием синуита, общие признаки церебральной гипертензии, лейкоцитоз в пределах 22 • 109/л и выше (у взрослых). На основании отсутствия того или иного ведущего симптома, как, например, озноба при сепсисе, симптома Кернига и ригидности затылочных мышц при менингитах, нельзя исключить наличие внутричерепного осложнения [Лурье А. 3., 1983].

В связи с этим большое значение приобретает комплекс необходимых диагностических мероприятий. Это в первую очередь исследование целеброспинальной жидкости. Важную роль играет рентгенодиагностика, однако необходимо учитывать возможность отрицательных результатов рентгенологического исследования, несмотря на наличие гнойного синуита, особенно если речь идет о лобных или основных пазухах. Исследования этих пазух только в боковой проекции недостаточно.

Диагностика

В диагностике абсцесса мозга в настоящее время большое значение приобретает эхоэнцефалография, радиоизотопная сцинтиграфия и особенно компьютерная томография. Для установления размеров и формы выявленного абсцесса мозга может быть применена абсцессография с использованием майодила [Благовещенская Н. С, 1985]. Больные с риногенными гидроцефалией и арахноидитом в проведении неотложной помощи, как правило, не нуждаются.

Риногенный серозный менингит, по наблюдениям нашего отделения, сопровождается нерезко выраженным менингеальным синдромом. Начало заболевания может быть острым со значительным повышением температуры тела, особенно у детей, у которых риногенный серозный менингит чаще осложняет острые синуиты. Давление цереброспинальной жидкости повышено, наблюдается плеоцитоз в пределах нескольких десятков клеток [Фотин А. В. и др., 1976].

Риногенные гнойные менингиты — самые частые внутричерепные осложнения — обусловлены воспалением преимущественно «верхних» пазух, особенно сочетанием фронтита и этмоидита, но могут быть также осложнением гайморитов и даже гнойных ринитов. Для менингитов характерны внезапное начало с быстрой потерей сознания и очень высокий цитоз в цереброспинальной жидкости. Из нее, как правило, высевается кокковая флора, которая может не соответствовать микрофлоре, выделенной из околоносовых пазух. Менингеальный синдром резко выражен, температура тела достигает 39—40 °С.

Однако интенсивное лечение антибиотиками предшествующего острого синуита может привести к атипичному течению менингита с субфебрильной температурой, лейкоцитозом крови до 8— 10*109/л небольшим цитозом в цереброспинальной жидкости. В то же время может наблюдаться молниеносное течение заболевания с развитием тяжелого состояния и потерей сознания уже в первые часы от его начала.

Важно подчеркнуть, что при «молниеносном» течении менингита изменения в цереброспинальной жидкости еще не успевают развиться (Талышинский А. М., 1980], поэтому ее нормальный или почти нормальный состав не исключает «молниеносную» форму менингита.

Если развивается не только менингит, но и менингоэнцефалит, то появляются церебральные очаговые симптомы, чаще со стороны пораженных околоносовых пазух. Изредка встречаются и риногенные негнойные энцефалиты (без явлений менингита), проявляющиеся судорогами, гемипарезами и изменениями личности.

Дифференцировать заболевание следует от субарахноидального кровоизлияния, эпидемического цереброспинального менингита, вирусных заболеваний типа полиомиелита или эпидемического энцефалита. Однако трудно отличить «чистый» менингит от его сочетаний с абсцессами и от «терминального» менингита, являющегося следствием прорыва абсцесса мозга в желудочковую систему. Менингит, развившийся из фронтита, может сочетаться с септическим тромбофлебитом верхнего продольного синуса.

Экстрадуральные абсцессы трудны для диагностики. Следует иметь в виду, что за внешне неизмененной стенкой лобной пазухи может быть экстрадуральный (а также субдуральный) абсцесс.

Четкая клиническая симптоматика экстрадуральных абсцессов отсутствует. Субфебрильная температура тела, головная боль, повышение давления цереброспинальной жидкости, нарушение общего состояния имеют диагностическое значение только в том случае, если они не исчезают после хирургического вскрытия и дренирования соответствующих околоносовых пазух. Цереброспинальная жидкость на изменена. Дифференцировать экстрадуральные абсцессы надо от редко встречающейся эпидуральной гематомы. При рентгенологическом исследовании не удается выявить ничего определенного.

Субдуральный абсцесс образуется под твердой мозговой оболочкой, обычно в области церебральной стенки лобной пазухи. При этом прилежащие поверхностные участки коры лобной доли мозга могут быть вовлечены в воспалительный процесс и размягчены. При недостаточном отграничевании иногда образуются эмпиемы, занимающие значительные анатомические зоны. Мозг при этом Может сдавливаться и оттесняться.

В.О. Калина, Ф.И. Чумаков

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения возникают в результате распространения инфекции из носа и околоносовых пазух в орбиту и полость черепа. Развитие таких осложнений могут вызвать фурункулы и карбункулы носа, острый и хронический синуит, травматические повреждения носа и околоносовых пазух, хирургическое вмешательство на этих органах.

Синусогенные осложнения у взрослых чаще всего наблюдаются при обострении хронических воcпалительных процессов, в детском возрасте — при наличии острых параназальных синуитов. Среди источников инфекции у взрослых на 1-е место выходит лобная пазуха, на 2-е — пазуха решетчатой кости, на 3-е — верхнечелюстная пазуха и на 4-е — основная. В детском возрасте основным источником возникновения осложнений являются пазухи решетчатой кости.

Острый синуит чаще всего вызывает негнойные орбитальные и внутричерепные осложнения, а хронический — способствует развитию преимущественно гнойных процессов. Большинство риногенных осложнений происходит на фоне ОРВИ, а во время эпидемий их частота увеличивается. Как правило, внутричерепные риногенные осложнения сочетаются с орбитальными.

Посттравматические риногенные орбитальные и внутричерепные осложнения чаще всего развиваются вследствие тяжелых комбинированных травм средней зоны лица.

Из риногенных орбитальных осложнений чаще всего встречается реактивный отек клетчатки орбиты и век, реже — остеопериостит и субпериостальний абсцесс, еще реже — ретробульбарный абсцесс и флегмона орбиты. Из внутричерепных осложнений преобладает серозный и гнойный менингит, базальный арахноидит передней и средней черепных ямок, реже встречаются тромбоз кавернозного синуса, эпи-и субдуральный абсцессы, абсцесс лобной доли мозга.

В этиологии орбитальных и внутричерепных осложнений главная роль принадлежит микробному фактору. От вирулентности микроорганизма, его стойкости к антибиотикам во многом зависит течение заболевания. Наиболее частой причиной этих заболеваний являются стафилококк и стрептококк, реже — пневмококк, протей, синегнойная палочка, анаэробные бактерии и грибы рода Candida. Среди стафилококков все чаще выявляют высоковирулентные антибиотикорезистентные штаммы.

В очагах риногенных орбитальных и внутричерепных осложнений, вызванных острыми процессами, высеивается монофлора, при наличии хронического источника инфекции — частые микробные ассоциации.

Часто причиной развития риногенных орбитальных и внутричерепных осложнений является грипп. Он способствует активизации затухающих и дремлющих источников инфекции. Вирус гриппа сенсибилизирует организм, угнетает его защитные функции, облегчает проникновение кокковой инфекции.

Анатомическая близость и общность сосудисто-нервных связей носа и околоносовых пазух с полостью черепа и орбитой играют главную роль в патогенезе развития риногенных орбитальных и внутричерепных осложнений.

Продырявленная пластинка решетчатой кости отделяет носовую полость от передней черепной ямки, куда инфекция может попасть по нериневральным пространствам обонятельных нервов. При травме средней зоны лица часто возникают переломы продырявленной пластинки, сопровождающиеся повреждением твердой мозговой оболочки, что приводит к возникновению риноликвореи (истечение спинномозговой жидкости из носа) и возможности инфицирования передней черепной ямки через образованное отверстие.

Чаще инфекция распространяется контактным путем. Инфекционный агент проникает через кость, поврежденную патологическим процессом. Чаще всего такие условия возникают вследствие хронических гнойных воспалительных процессов, которые приводят к разрушению костных стенок поврежденной пазухи, порой с очагами секвестрации и некроза.

В патогенезе риногенных орбитальных и внутричерепных осложнений большую роль играет гематогенный путь распространения инфекции, причем вены здесь имеют главное значение. Это обусловлено значительными венозными связями носовой полости и околоносовых пазух с глазными и менингеальными венами и синусами твердой мозговой оболочки. Под влиянием воспалительного процесса в сосудах нередко образуются тромбы, которые, распространяясь с кровотоком, могут способствовать возникновению метастатических очагов.

Орбитальные риногенные осложнения

Реактивный отек клетчатки орбиты и век развивается преимущественно в детском возрасте при наличии острого этмоидита, возникающего на фоне ОРВИ. При этом в зависимости от фона заболевания и клинического течения этмоидита иногда наблюдаются выраженная интоксикация, довольно тяжелое общее состояние больного, что наряду с местными симптомами может симулировать более тяжелое орбитальное осложнение.

При наружном осмотре отмечают припухлость и покраснение кожи в области век, глазная щель сужена, заметно выражены гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока. Но указанные изменения непостоянны. Лечение, улучшающее опок патологического содержимого из пазухи, способствует быстрому регрессу признаков орбитального осложнения.

Негнойный остеопериостит орбиты в основном носит характер местного процесса и возникает преимущественно при наличии острых фронтита и этмоидита. Клинически у больного определяются отек клетчатки и локальная припухлость в верхневнутреннсм углу орбиты, инъекция сосудов и хсмоз конъюнктивы. Остеопериостит, вызванный воспалением верхнечелюстной пазухи, проявляется припухлостью щеки, гиперемией кожи и отеком клетчатки нижнего века и конъюнктивы в нижнем отделе.

Возможно снижение остроты зрения вследствие отека ретробульбарной клетчатки и неврита зрительного нерва. Все местные симптомы при этом осложнении выражены нерезко, быстро проходят и развиваются иногда не за счет воспалительного процесса, а за счет возникновения коллатерального отека мягких тканей орбиты и век.

Гнойный периостит характеризуется выраженными общими симптомами: сопровождающейся лихорадкой гипертермией, головной болью. Локальная симптоматика более выражена и стабильна.

Абсцессы век возможны как в виде самостоятельных осложнений, так и в результате других орбитальных осложнений. Заболевание характеризуется гипертермией, значительной слабостью, головной болью. Место наблюдаются значительный отек век и конъюнктивы, хемоз. Глазная щель резко сужена или закрыта, но подвижность глазного яблока остается в норме.

Субпериостальный абсцесс возникает вследствие проникновения гноя из околоносовой пазухи под периост орбиты через поврежденную кожу век. Вскоре возникает хемоз, самостоятельное открывание глаза становится сложным или невозможным, подвижность глазного яблока резко ограничивается, может развиться экзофтальм в результате сопутствующего отека клетчатки. Гной распространяется наружу с образованием свищевого хода. Абсцесс находится в глубине орбиты, поэтому флуктуация может не определяться. Выраженная напряженность и отек тканей затрудняют пальпаторное обследование.

Ретробульбарный абсцесс возникает в результате прорыва в орбиту глубоко размещенного субпериостального абсцесса у больных синуитом или гематогенным путем при гнойных воспалительных процессах лица (фурункул носа, верхней губы и т. п.). По сравнению с субпериостальным абсцессом его течение более тяжелое. Отмечается выраженная интоксикация с гектической температурой тела и лихорадкой. При исследовании крови определяют значительно увеличенную СОЭ (от 25 до 60 мм/ч), лейкоцитоз (25—30 * 109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Местно наблюдают выраженный отек и гиперемию кожи обеих век, глазная щель резко сужена, развиваются отек конъюнктивы и хемоз. Со временем появляется ограничение подвижности глазного яблока во всех направлениях, экзофтальм.

Нередко ретробульбарный абсцесс является причиной разных нарушений органа зрения, особенно если он вызван воспалением задних решетчатых клеток. В таком случае могут наблюдаться снижение остроты зрения, парезы и параличи глазодвигательного, блокового и отводящего нервов, нарушение рефракции в виде астигматизма и гиперметропии.

В случае развития флегмоны орбиты происходит гнойное расплавление всей орбитальной клетчатки. Этой форме риногенного осложнения характерны наиболее выраженные общие и местные клинические проявления. Отмечают тяжелую интоксикацию, гектическую температуру тела с лихорадкой, резкую боль в участке поврежденной орбиты, усиливающуюся при надавливании на глазное яблоко или при его движении.

Местно наблюдают отек и гиперемию век, мягких тканей щек, иногда с багряным оттенком. Глазная щель закрыта, развивается отек конъюнктивы с хемозом, резкое ограничение подвижности глазного яблока вплоть до полной его неподвижности, экзофтальм, снижение или отсутствие корнеальных и зрачковых рефлексов, функциональные нарушения зрения.

Развитие флегмоны орбиты сопровождается тромбообразованием и распространением инфекции по ходу венозных сплетений. Это может привести к тромбозу вен лица и распространению процесса на кавернозный, поперечный, сагиттальный синусы.

Комплексное лечение орбитальных риногенных осложнений нужно проводить с учетом характера повреждения органа зрения и околоносовых пазух. Негнойные орбитальные осложнения, развившиеся вследствие острого синуита, обычно лечат консервативно.

Из медикаментозных средств прежде всего назначают антибактериальную терапию. Сначала больным вводят антибиотики широкого спектра действия, а после получения антибиотикограммы проводят целенаправленную антибиотикотерапию, причем преимущество отдают комбинации из двух-трех антибиотиков. Применяют дезинтоксикационную терапию (полиглюкин, альбумин, раствор глюкозы с аскорбиновой кислотой). Показана гипосенсибилизирующая терапия.

В комплексном лечении больных с риногенными орбитальными осложнениями показано использование глюкокортикостероидов (гидрокортизон, преднизолон и т. п.), оказьшающих выраженное противовоспалительное действие. Их используют как средство общей терапии, а также местно для введения в поврежденную пазуху. Для нормализации выраженных микроциркуляторных сдвигов, возникающих при этих заболеваниях, применяют дезагреганты. При возникновении угрозы развития тромбоза показано введение антикоагулянтов.

С целью уменьшения отека слизистой оболочки носовой полости и улучшения вентиляционной функции околоносовых пазух местно используют различные сосудосуживающие средства. Для эвакуации гнойного содержимого из околоносовых пазух и последующего введения лекарственных препаратов проводят пункцию поврежденных пазух, при этом преимущество отдают методу их постоянного дренирования.

При развитии гнойных форм синусогенных повреждений орбиты, наряду с медикаментозной терапией проводят хирургическое вмешательство на поврежденных околоносовых пазухах. Целью операции является создание широкого соустья между поврежденными пазухами и носовой полостью для обеспечения свободного оттока гнойного выделения и промывания полости. Через пазухи также можно осуществлять раскрытие и дренирование гнойных полостей орбиты. Чаше всего гнойный очаг в глазной клетчатке раскрывают методом наружного доступа.

Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. Безшапочный, Ю.В. Деева

Опубликовал Константин Моканов

Источник