Воспаление кишечника у недоношенного ребенка

Некротический энтероколит новорожденных (НЭК) – это неспецифическое заболевание воспалительного характера, которое вызывается инфекционными агентами на фоне повреждения слизистой оболочки кишечника или ее функциональной незрелости. Симптомы включают соматические реакции и абдоминальные проявления. При длительном течении наблюдаются признаки перфорации кишечника и клиника перитонита. Диагностика НЭК сводится к физикальному обследованию, оценке симптомов по шкале Walsh и Kliegman и рентгенографии. Лечение зависит от стадии заболевания, может быть как консервативным, так и хирургическим.

Общие сведения

Некротический энтероколит новорожденных или «болезнь выживших недоношенных» – это гетерогенная патология, которая характеризуется развитием язв и некрозов стенки кишечника с дальнейшей перфорацией. Более 90% больных детей – недоношенные, с массой тела до 1500г. Общая заболеваемость составляет 0,5-3 на 1000 новорожденных. Прогноз, как правило, неясен, т. к. для НЭК характерно резкое ухудшение состояния на фоне мнимого благополучия. Часто требуется хирургическое вмешательство. Летальность в зависимости от формы колеблется от 25 до 55%. Даже после успешного проведения операции показатель смертности составляет свыше 60%. При условии выживания ребенка наблюдается тяжелый период реабилитации, остается высокий риск послеоперационных осложнений.

Некротический энтероколит новорожденных

Причины НЭК новорожденных

Некротический энтероколит новорожденных – полиэтиологическое заболевание. Основными патогенетическими факторами являются гипоксия и ишемия в перинатальном периоде, нерациональное питание новорожденного и заселение кишечника аномальными микроорганизмами. К способствующим факторам относятся преждевременные роды, эклампсия, травмы ЦНС при родах, иммунодефицитные состояния у ребенка, аномалии развития кишечника, отягощенный семейный анамнез.

Ишемия кишечника может быть обусловлена внутриутробной асфиксией плода, при которой наблюдается централизация кровообращения, постановкой катетера в пупочную артерию, влекущей за собой спазм артерий и их тромбоэмболию, явлением «сгущения крови» и артериальной гипотензией, при которых нарушается ток крови и поступление питательных веществ. К алиментарным причинам развития некротического энтероколита новорожденных относят питание ребенка искусственными смесями и их резкую смену, использование гипертонических растворов, повреждающих слизистую оболочку кишечника, врожденную непереносимость молока, непосредственную инвазию патогенных агентов через ЖКТ. Наиболее часто причиной НЭК становятся Kl. pneumonia, E. coli, клостридии, стафилококки, стрептококки и грибы рода Candida.

Классификация НЭК новорожденных

По скорости развития выделяют следующие формы некротического энтероколита новорожденных:

- Молниеносная. Перфорация стенки кишечника возникает на протяжении 36-48 часов после проявления первых симптомов – незначительного нарушения общего состояния ребенка. Характерна для доношенных детей с аномалиями развития ЖКТ (гастрошизис), гемолитической анемией, травмами ЦНС.

- Острая. Дебют характеризуется абдоминальными симптомами. Как правило, спустя 8-16 часов присоединяются соматические проявления, резко ухудшается общее состояние ребенка. Без соответствующего лечения НЭК быстро переходит в 3 стадию. Наблюдается у детей с массой тела при рождении свыше 1500 г.

- Подострая. Первичные абдоминальные проявления имеют перемежающийся характер, возникают поэтапно. Соматические расстройства развиваются медленно. Для этой формы характерно рецидивирующее течение. Обычно возникает у глубоко недоношенных детей с массой тела менее 1500 г.

В зависимости от массивности поражения различают следующие варианты НЭК:

- Локальный. Патологические изменения наблюдаются на ограниченном отрезке кишечника.

- Полисегментарный. Характерно поражение сразу нескольких участков.

- Паннекроз или тотальный. В патологический процесс втягивается весь кишечник.

Симптомы и осложнения НЭК новорожденных

Некротический энтероколит новорожденных может возникать в первые 24 часа после родов (ранняя форма) или после 1 месяца жизни (поздняя форма), средний возраст детей на момент появления симптомов – 1-2 недели. Все проявления данной патологии можно разделить на 3 группы: соматические, абдоминальные, генерализованные. Первыми, как правило, появляются абдоминальные симптомы, которые почти сразу дополняются соматическими. Генерализованные проявления НЭК отмечаются при прогрессировании заболевания и возникновении перфорации кишечника, что, в зависимости от формы, может происходить через 1-3 дня.

В группу соматических симптомов входят патологические реакции организма на развитие НЭК: приступы апноэ, респираторный дистресс, олигурия, ухудшение микроциркуляции (позитивный симптом «белого пятна»). К абдоминальным признакам НЭК относятся симптомы раздражения брюшной полости и дисфункция ЖКТ: потеря аппетита, метеоризм, рвота желчью и кровью, отсутствие перистальтических шумов, мелена, асцит, покраснение кожи, отечность подкожной жировой клетчатки и резкое напряжение мышц передней брюшной стенки. Нарушения в организме ребенка, возникшие в результате прогрессирования некротического энтероколита новорожденных, объединяют в группу генерализованных проявлений. Сюда входят гипертермия, переходящая в гипотермию, артериальная гипотония, бледность и диффузный цианоз, выраженная вялость и сонливость, ДВС-синдром, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Большинство осложнений некротического энтероколита новорожденных, как правило, развиваются после проведенного хирургического лечения. Наиболее часто после оперативного вмешательства возникает кишечный свищ, синдром «укороченной кишки», хроническая диарея, демпинг-синдром, обезвоживание, синдром мальабсорбции, стриктура толстого кишечника, абсцесс, задержка физического развития. Также при НЭК могут встречаться патологические состояния, вызванные полным парентеральным питанием: дефицит витамина D (рахит), поражение печени (гепатит) и костей (деминерализация).

Диагностика НЭК новорожденных

Диагностика некротического энтероколита новорожденных включает в себя сбор анамнеза, клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Анамнестические данные могут помочь педиатру и детскому хирургу установить возможную этиологию, проследить за динамикой заболевания. При объективном осмотре выявляются присутствующие на данный момент клинические симптомы – абдоминальные, соматические и генерализованные проявления. Специфических лабораторных тестов для подтверждения НЭК не существует. Информативными являются следующие данные, полученные при проведении лабораторных исследований: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, лейкопения и тромбоцитопения в ОАК, ацидоз и гипоксемия при определении газового состава крови, гиперкалиемия и гипонатриемия в электролитном спектре, диспротеинемия и выявления С-реактивного протеина в белковом спектре, обнаружение крови в кале при пробе Грегерсена. С целью выявления инфекционного возбудителя проводится бактериальный посев, ИФА и ПЦР.

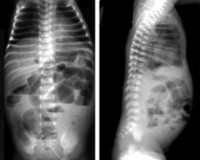

Ведущую роль в диагностике некротического энтероколита новорожденных играют инструментальные методы: рентгенография, УЗИ, КТ и МРТ. Они дают возможность визуализировать отек стенок кишечного тракта, плюс-ткань, наличие воздуха в брюшной полости, в просвете портальной или печеночной вен, а также отсутствие перистальтики на серии последовательных снимков. В педиатрии для подтверждения диагноза «некротический энтероколит новорожденных» и определения стадии заболевания применяется шкала Walsh и Kliegman. При использовании данной шкалы учитываются присутствующие у ребенка соматические симптомы, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта и рентгенологические признаки. В зависимости от количества и выраженности проявлений выделяют подозреваемый НЭК (1а и 2а ст.), явный НЭК (2а и 2б ст.), прогрессирующий НЭК (3а и 3б ст.). Это имеет существенное значение при выборе тактики лечения.

Дифференциальная диагностика некротического энтероколита новорожденных проводится с такими патологиями как неонатальный сепсис, пневмония, пневмоперитонеум, кишечная непроходимость различного генеза, аппендицит новорожденного, бактериальный перитонит и спонтанная перфорация кишечника.

Лечение НЭК новорожденных

Тактика лечения некротического энтероколита новорожденных зависит от тяжести состояния ребенка и стадии заболевания. Детям с 1а, 1б и 2а стадиями показана консервативная терапия. С момента постановки диагноза отменяется энтеральное питание и проводится постановка назо- или орогастрального зонда с целью декомпрессии. Ребенок переводится на полное парентеральное питание (TPN) в соответствии с клиническими протоколами. Параллельно назначаются антибактериальные препараты из групп пенициллинов (ампициллин) и аминогликозидов II поколения (гентамицин) в комбинации с медикаментами, действующими на анаэробную микрофлору (метронидазол). При неэффективности выбранной антибиотикотерапии применяют цефалоспорины III-IV поколения (цефтриаксон) в сочетании с аминогликозидами III поколения (амикацин). Таким детям рекомендованы пробиотики и эубиотики для нормализации кишечной микрофлоры. Также проводят СВЧ-терапию, вводят иммуномодуляторы и гамма-глобулины.

Детям с 2б, 3а и 3б стадиями показано хирургическое вмешательство. Объем операции зависит от распространенности поражения кишечника. Как правило, проводится экономная резекция пораженного участка с формированием энтеростомы или колостомы. При локальных формах НЭК возможно наложение анастомоза по типу «конец в конец». После операции назначается инфузионная терапия и медикаментозное лечение, аналогичное более ранним стадиям.

Прогноз и профилактика НЭК новорожденных

Исход НЭК зависит от тяжести общего состояния ребенка и стадии заболевания. Так как данные показатели почти всегда отличаются нестабильностью, прогноз считается сомнительным даже на фоне полноценного лечения. Профилактика некротического энтероколита новорожденных включает в себя антенатальную охрану здоровья плода, рациональное ведение беременности, грудное вскармливание в физиологических объемах. Согласно некоторым исследованиям, риск развития заболевания снижается при использовании эубиотиков, пробиотиков и IgA у детей из группы риска. При высоком риске преждевременных родов применяют глюкокортикостероиды с целью профилактики РДС.

Источник

Евгения, я сама ничего не понимаю, но нашла статью в инете. почитайте

Энтероколит у грудных детейможет начинаться внезапно, остро, или постепенно, со скрытым началом. Название болезни означает совместное протекание энтерита (воспаление тонкого кишечника) иhttps://otlichnoezdorovie.ru/nespecificheskij-yazvennyj-kolit/(воспаление толстого кишечника). У ребенка начинается срыгивание, беспокойство, вздутие живота, учащение стула. Частота стула зависит от тяжести заболевания. В стуле появляется слизь, могут быть прожилки крови. Нередко поднимается и длительно держится https://otlichnoezdorovie.ru/temperatura-pri-kolite/(до двух недель).

Грозная форма заболевания – язвенно-некротический энтероколит, при котором из-за нарушения кровоснабжения возникают язвы слизистой оболочки, вплоть до перфорации (сквозного повреждения) стенки кишечника. При этом обычная сапрофитная флора становится агрессивной, провоцирует воспаление и нагноение поврежденных участков. Наличие https://otlichnoezdorovie.ru/o-lechenii-disbakterioza-u-detej/ тоже является толчком к заболеванию. В местах повреждений слизистой оболочки развивается некроз (омертвение) всех слоёв кишечной стенки, что приводит к https://www.surgerycom.net/Surgery_lib/Recomendation/9/Surg/Peritonitis.htm.

Эта болезнь чаще встречается у недоношенных и ослабленных новорожденных детей, получивших родовую травму и пострадавших от гипоксии. Раньше такие дети просто не доживали до яркой картины заболевания. Современная медицина позволяет своевременно определить болезнь и вылечить ребенка, даже с помощью хирургической операции.

К язвенно-некротическому энтероколиту может привести https://otlichnoezdorovie.ru/ostryj-enterit-u-detej/, о котором написано в предыдущей статье. При прогрессировании заболевания образуются септические очаги повреждений в виде энтероколита, пневмонии, менингита – начало сепсиса. У ребенка нет аппетита, вялость, иногда рвота и вздутие живота, он перестает расти. Далее нарастает интоксикация, анемия, нарастает тяжесть состояния.

Псевдомембранозный энтероколит возникает в ответ на лечение антибиотиками, когда полезная флора подавляется и идет бурный рост условно вредных бактерий – клостридий, живущих в кишечнике. В результате их жизнедеятельности создаются псевдомембраны, нарушающие работу кишечных желез. В результате бурно нарастают симптомы: боли в животе, понос со слизью, метеоризм, рвота. Симптомы энтероколита у детей в тяжелых случаях могут напоминать состояние «острого живота», нужно вызвать скорую помощь и как можно быстрее доставить ребенка в больницу.

О лечении на дому энтероколита у грудных детей не может быть и речи! Антибиотик – виновник болезни сразу отменяют, но ведь клостридий надо уничтожить, поэтому назначают ванкомицин, к которому они чувствительны. Кроме этого применяют комплексное лечение с учетом тяжести состояния, за которым идет круглосуточное наблюдение. При своевременном лечении острый энтероколит у детей заканчивается выздоровлением, важно не затягивать обращение к врачу.

Питание при энтероколите должно быть щадящим, дробным, содержащим больше белка и витаминов. После выписки из больницы рекомендуется диета на длительный срок. Предпочтение отдают ацидофильному молоку, слизистым отварам, протертым супам и кашам, отварным протертым овощам и фруктам. Нельзя давать ребенку мучное, черный хлеб, капусту и другие бродильные продукты. Все виды прикорма нужно согласовать с врачом.

Источник

Нэк (некротический энтероколит): 3 варианта течения, ключевые симптомы, обзор способов лечения

Некротический энтероколит или язвенно некротический энтероколит (НЭК) — серьёзное приобретённое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое чаще развивается у недоношенных детей.

Частота встречаемости НЭК составляет 3:1000 новорождённых.

Чаще заболевание наблюдается у недоношенных детей. У доношенных новорождённых данное заболевание регистрируется в 10% случаев.

Некротический энтероколит имеет тесную связь с сердечно-лёгочной патологией, именно поэтому чаще страдают недоношенные новорождённые.

90% детей, находящихся в отделении интенсивной терапии с массой тела 1500 г, страдают данным заболеванием, поэтому оно имеет другое название «болезнь выживших недоношенных».

Необходимо выделить факт: чем меньше масса тела ребёнка при рождении, тем выше риск развития заболевания. Обычно некротический энтероколит развивается в первые 2 недели жизни, но может появиться и через несколько месяцев. Срок возникновения заболевания зависит от массы тела новорождённого.

Причины возникновения некротического энтероколита

Как было уже отмечено, некротический энтероколит развивается у выживших новорождённых после тяжёлой болезни.

Провоцирующими факторами для развития заболевания являются процессы, вызывающие ишемию кишечника: гипоксия, гипотония, асфиксия, респираторный дистресс-синдром, врождённые пороки сердца, внутричерепные кровоизлияния, заменные переливания крови. Все перечисленные состояния чаще встречаются у недоношенных детей.

Некоторые исследования показали, что в развитии некротического энтероколита важную роль могут играть бактериальные агенты, причём не один возбудитель, а их ассоциация. Причиной развития заболевания может стать употребление некоторых лекарственных средств, вредные привычки у матери (наркомания).

Физиологические особенности желудочно-кишечного тракта у недоношенных, такие как: незрелость моторики, недостаточное пищеварение, неполное расщепление белков, низкая активность лактазы, а также локальный иммунный ответ. Такие особенности ведут к развитию дисбактериоза и, следовательно, некротического энтероколита.

Механизм развития заболевания

Заболевания, которые переносят многие недоношенные новорожденные, вызывают ишемию слизистой оболочки кишечника, в результате централизации кровообращения, спазма сосудов, а иногда и микротромбоза сосудов поражённого органа.

Некоторые состояния могут уже во внутриутробном периоде нарушать кровообращение кишечника. Это может быть наркомания у матери или плацентарная недостаточность.

В результате патологических реакций местный иммунитет снижается и на неблагополучном фоне микроорганизмам легче поражать кишечную стенку.

На развитии заболевания сказывается характер питания ребёнка. Грудное молоко благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт новорождённого и на общее состояние ребёнка.

Также при естественном вскармливании не нужно подсчитывать объём питания, при условии кормления малыша грудью.

У недоношенных существует риск перегрузки кишечника, что также неблагоприятно влияет на заболевание.

Классификация НЭК

По распространённости патологического процесса:

- локализированная форма (поражение относительно небольшого участка желудочно-кишечного тракта);

- мультисегментарная (поражение нескольких участков кишки);

- паннекроз или тотальная форма (поражение всего кишечника).

По стадии:

- IA (подозрение на НЭК);

- IБ (предполагаемый НЭК);

- IIA (лёгкая, обратимая);

- IIБ (среднетяжёлая, необратимая);

- IIIA (тяжёлая, прогрессирующая);

- IIIБ (перфорация).

По течению:

- молниеносное;

- подострое;

- острое.

Клиническая картина некротического энтероколита

Чаще заболевание на первых этапах никак себя не проявляет, или наблюдаются неспецифические симптомы.

Некротический энтероколит у новорождённых может начинаться с проявлений интоксикации (слабость, вялость, нарушение терморегуляции) или диареи.

Ребёнок может выглядеть бледным, кожа с синеватым оттенком. При прогрессировании заболевания появляется вздутие живота, рвота, при осмотре отсутствие кишечных шумов.

У 80% новорождённых появляется кровь в стуле.

По мере поражения желудочно-кишечного тракта у ребёнка развивается артериальная гипотония, шок, ДВС-синдром. Последние стадии заболевания характеризуются прорывом кишки (перфорацией) и, как следствие, перитонитом.

Симптоматика некротического энтероколита меняется в соответствие с течением заболевания.

Молниеносное течение

Чаще развивается у доношенных новорождённых с большой массой тела, перенёсших тяжёлую родовую травму, а также детей с острой формой болезни Гиршпрунга, с гемолитической болезнью, которым неоднократно было выполнено заменное переливаете крови.

Симптомы дискомфорта появляются на 3 — 5-е сутки жизни ребёнка. Заподозрить заболевание чрезвычайно трудно, так как ребёнок находится в тяжёлом состоянии. За пару суток при данном течении заболевания происходит перфорация кишки.

Такие дети должны находиться под постоянным наблюдением, чтобы не пропустить изменения у ребёнка.

Острое течение

Наблюдается у недоношенных детей с массой тела менее 1500 г. Начинается заболевание с 2 — 4 недельного возраста. У ребёнка появляются симптомы, указывающие на неблагополучие в животе.

Новорождённый отказывается от еды, наблюдаются срыгивания и вздутие живота. Далее присоединяются симптомы интоксикации, состояние ребёнка значительно ухудшается.

Если адекватная терапия на данном этапе отсутствует, то следующая стадия становится необратимой и требует лишь хирургического вмешательства.

Подострое течение

Более актуально для новорождённых с экстремально низкой массой тела, то есть менее 1000 г. Заболевание проявляется позже всех, спустя 3 недели после рождения.

Ребёнок срыгивает, отказывается от еды, появляется беспокойство, вздутие живота. Стул может быть частым с примесью крови и зелени или, напротив, быть редким, либо вовсе отсутствовать.

Особенностью данного течение является то, что симптомы заболевания сменяются периодами мнимого благополучия.

Диагностика заболевания

Важнейшим мероприятием при некротическом энтероколите является регулярный осмотр новорождённого (каждые 6 часов), который должен включать в себя пальпацию живота и проведение рентгенологического исследования органов брюшной полости. Наблюдение проводят хирург и неонатолог.

Абсолютные рентгенологические признаки обратимой стадии некротического энтероколита

- неравномерное вздутие кишечных петель;

- локальный пневматоз кишки;

- отдельные уровни жидкости в кишечнике.

Абсолютные рентгенологические признаки некроза кишки

- не меняющаяся петля кишечника спустя 6 — 12 часов;

- обширный пневматоз кишечника;

- асцит;

- пневмоперитонеум;

- газ в воротной вене.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости информативно при наличии инфильтратов при прорыве кишки.

Лабораторное исследование

Проводят с целью определения состояния ребёнка. Тревожными сигналами являются следующие изменения: снижение количества тромбоцитов и гемоглобина, резкое повышение лейкоцитов с нейтрофилами.

Дифференциальная диагностика НЭК

Дифференциальный диагноз проводят с целым рядом заболеваний по интоксикационному синдрому (родовая черепно-спинальная травма, внутриутробные инфекции, сепсис, геморрагическая болезнь новорождённых), а также с гастроинтестинальными заболеваниями по одноимённому синдрому (заворот кишки, болезнь Гиршпрунга, инвагинация, тромбоэмболия пупочных артерий).

Лечение некротического энтероколита

Терапия при некротическом энтероколите может быть как консервативной, так и хирургической. Хорошие результаты даёт медикаментозное лечение при ранней диагностике заболевания.

Консервативное лечение

Оно подразумевает:

- переход на полное парентеральное питание с введением витаминов-минеральных комплексов (минуя желудочно-кишечный тракт) на 7 — 10 дней, затем с постепенным введением сцеженного материнского молока или, при его отсутствии, безлактозных смесей;

- декомпрессия желудка и кишечника осуществляется назогастральным зондом в постоянном режиме;

- антибактериальная терапия требует назначения по посеву крови, перитонеальной жидкости, стула. Эффективны при данном заболевании сочетания антибактериальных препаратов. Используются среди новорождённых — Ванкомицин, Метронидазол, Цефалоспорины 3 — 4-го поколения, Аминогликозиды, Карбопенемы. Курс лечения при I стадии составляет 3 — 5 дней, при IIA — 7 — 10 дней, при IIБ-III — 14 дней;

- иммунотерапия заключается во внутривенном введении иммуноглобулинов, как правило, используется препарат Пентаглобин в течение 3 дней;

- коррекция водно-электролитных нарушений и гиповолемии включает в себя переливание свежезамороженной плазмы, эритроцитарный массы, введение глюкозосолевых и коллоидных растворов. При недостаточности кровообращения применяют препараты, согласно нарушениям.

Хирургическое лечение НЭК

Проводится при пневмоперитонеуме (воздух в брюшной полости), при отсутствии эффекта от проводимой консервативной терапии в течение 24 — 48 часов.

Самое тяжёлое осложнение хирургического лечения НЭК — синдром короткой кишки.

При удалении некротизированных участков кишечника возрастает риск развития синдрома короткой кишки. Такое состояние опасно тем, что резко сокращается площадь всасывания питательных веществ, которые необходимы для роста и развития организма ребёнка.

Профилактика заболевания

Специфическая профилактика не разработана на сегодняшний день. Все меры по предупреждению заболевания должны быть направлены на пролонгирование беременности при возникновении угрозы преждевременных родов. Если произошло рождение недоношенного ребёнка, то существует необходимость в раннем выявление заболевания и своевременном переходе на полное парентеральное питание.

Заключение

Некротический энтероколит чаще регистрируется у недоношенных новорождённых. Причиной развития заболевания является совокупность неблагоприятных факторов. Летальность от данного заболевания остаётся очень высокой, особенно у детей с экстремально низкой массой тела.

Примерно трети таких детей требуется хирургическое вмешательство. Но даже после проведённого комплексного лечения часто выявляются отсроченные осложнения.

Мы приложили много усилий, чтобы Вы смогли прочитать эту статью, и будем рады Вашему отзыву в виде оценки.

Автору будет приятно видеть, что Вам был интересен этот материал. Спасибо!

(3 5,00 из 5)

Загрузка…Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Источник: https://UstamiVrachey.ru/gastroenterologiya/nekroticheskij-enterokolit

Чем опасен некротизирующий энтероколит у новорожденных детей

Одной из наиболее тяжёлых патологий младенцев является некротизирующий энтероколит.

Если раньше некротический энтероколит диагностировали преимущественно у недоношенных новорождённых, то сейчас подобная патология выявляется у младенцев с нормальным сроком гестации.

Некроз поражает кишечник до 1-4% младенцев, поступающих в отделения интенсивной терапии. К сожалению, выживаемость новорожденных с некротизирующим энтероколитом крайне низкая – летальность составляет до 40%.

Некротизирующий энтероколит – что это за болезнь?

Некрозом называют отмирание тканей вследствие прекращения их питания, необратимого повреждения.

На отмирающие ткани кишечника «набрасывается» условно патогенная микрофлора – кишечная палочка, кокки, клостридии, грибы Кандида. Микробы отравляют организм ядовитыми продуктами распада.

Развивается сепсис – обширное поражение токсинами. Первые упоминания в медицинской литературе о некрозах кишечника у недоношенных детей относятся к 1964 году.

Некротизирующий энтероколит у новорожденных (НЭК) диагностируется на первых двух неделях жизни. Однако у 15% грудничков некротизирующий энтероколит прогрессирует сразу после рождения.

Известны случаи болезни в месячном возрасте. Врачи называют некротический энтероколит участью выживших недоношенных.

Патология представляет собой быстро нарастающее воспаление кишечника с отмиранием и разрывом стенки кишки.

Некротический энтероколит у младенцев начинается с поражения слизистой оболочки тонкого или толстого отдела. Чаще всего некротизирующий процесс поражает подвздошную и слепую кишку, восходящую и поперечную часть ободочной кишки. На последней фазе некрозу подвергается тощая, 12-перстная кишка и желудок.

Очаги отмирания разбросаны хаотично – относительно здоровая ткань перемежается с некротизированными участками. Образуется отёк, отслойка эпителия, разрушение кишечных ворсинок. Процесс скоро переходит со слизистого слоя на подслизистый. Серозная (внешняя)оболочка кишки утолщается из-за отёка.

Основные признаки заболевания

Течение некротизирующего процесса отличается широкой вариативностью – от лёгких форм до тяжёлых случаев перфорации кишечника, обширного воспаления брюшины и септического поражения организма.

Стадии НЭК младенцев:

- 1 – клинические проявления выражаются во вздутии живота, задержке стула. Малыш часто срыгивает молоком, отказывается от еды, вялый, капризный, беспокойный. Стенки живота напряжённые, болезненные. На 1а стадии в стуле находят скрытую кровь, стул жидкий, пенистый. На 1б стадии обнаруживают явную кровь в кале;

- 2 – по мере развития острого живота ухудшается состояние ребёнка. Давление понижается, учащается сердцебиение, малыш вялый и малоподвижный. Прогрессирует кишечная непроходимость. Врач отмечает наличие отека брюшной стенки. Признаки некротизирующего энтероколита 2а стадии характеризуются вздутым животом, атонией кишечника, прожилками слизи и крови в кале. Симптомы проявления 2б стадии – сильный отёк кишечника;

- 3 – начинается некротический язвенный энтероколит. Состояние грудничка крайне тяжёлое. Малыш почти не двигается, дыхание поверхностное. Количество мочи на 3 стадии заболевания снижается до скудных капель. Развиваются тяжёлые нарушения уровня воды и электролитов. На стенке кишечной трубки образуются глубокие язвы, ведущие к перфорации. Перистальтика кишечника отсутствует. Возможно появление множественных тромбов. На 3а стадии развивается некроз кишечника. Для 3б стадии характерна перфорация кишечника, некроз брюшной полости.

По скорости развития симптомов некротизирующего энтероколита у новорожденных детей различают молниеносную (за 2 суток), острую и подострую форму. Некротизирующий энтероколит может захватывать ограниченный участок, несколько сегментов или почти весь кишечник малыша.

Почему малыши болеют некротизирующим энтероколитом

НЭК – болезнь новорожденных, среди которых 80-90% недоношенных. Имеются сведения о случаях энтероколита у доношенных грудничков.

Ведущими факторами развития некротизирующего энтероколита у новорожденных являются:

- гипоксия или кислородное голодание плода в утробе матери;

- сложные, затяжные роды повышают риск развития НЭК новорожденного;

- нарушение иннервации и кровоснабжения кишечника;

- заселение кишечника «неправильной» микрофлорой;

- слабый иммунитет новорожденного;

- позднее прикладывание к груди;

- кормление неподходящими смесями, перекармливание/недокармливание;

- врождённые аномалии ЖКТ;

- иногда непереносимость молока – лактазная недостаточность;

- нарушение гигиенических требований к кормлению – плохо промытые бутылочки и соски, длительное неправильное хранение готовой смеси.

Причины НЭК у новорождённых связаны с нарушением кровообращения кишечника и нехваткой кислорода в органах и тканях ЖКТ. Среди детей, вскормленных грудным молоком, случаи некротизирующего энтероколита встречаются гораздо реже, чем у малышей, растущих на смесях.

Как определить патологию у грудничка

Важно провести диагностику некротизирующего энтероколита у новорожденного быстро и точно. Над диагностикой некротизирующего энтероколита грудничка трудится команда детских специалистов: педиатр, хирург, гематолог, гастроэнтеролог, инфекционист, пульмонолог, эндоскопист.

Комплекс исследований включает:

- осмотр врача, сбор анамнеза;

- анализ кала, крови, мочи;

- проводится ректоскопия;

- рентгенография, УЗИ, компьютерная и магниторезонансная томография покажут скопление жидкости в брюшной полости, некроз кишечника.

Врачам надо отличать некротизирующий энтероколит новорожденного от других заболеваний тонкой и толстой кишки, очень похожих на НЭК. Такими патологиями являются: гнойно-септическое поражение, воспаление лёгких, атония и непроходимость кишечника, перитонит, аппендицит.

Что делать с больным ребёнком

Схема лечения некротического энтероколита разрабатывается с учётом стадии заболевания у новорожденного. Если процесс находится на 1а, 1б, 2а этапе, показана консервативная терапия:

- кормят новорождённого только по зонду, введённому через нос или рот;

- через зонд проводят декомпрессию желудка;

- назначают ампициллин, гентамицин, метронидазол;

- пробиотики Линекс, Бифидумбактерин и другие для восстановления микробного сообщества кишечника;

- иммуностимулирующие мероприятия – введение иммуноглобулинов, физиотерапия.

Хирургическое вмешательство целесообразно на 2б, 3а, 3б фазе некротизирующего энтероколита. Хирург удаляет некротизированную часть кишки, стараясь сохранить как можно больше структуру и размер органа. Сначала проводят лапароскопию с диагностическими и лечебными целями.

Если объём поражения большой, приходится разрезать живот традиционным способом. Иногда в ходе операции накладывают гастростому – отверстие из желудка для питания через него. Колостома выводится при значительном иссечении толстого кишечника. Через полгода стомы могут убрать.

После операции на некротизирующий энтероколит питание через зонд сохраняется до тех пор, пока не пройдет болевой синдром и не восстановится работа ЖКТ.

Естественное питание вводят постепенно, следя за состоянием ребёнка. Лучшим питанием новорожденного после лечения некротизирующего энтероколита является грудное молоко.

Если малыш искусственник, используют смеси без лактозы, но с гидролизированным белком.

В будущем необходимо строго следить за питанием детей, перенёсших некротизирующий энтероколит. Для них сохраняется дробное питание с маленькими объёмами порций. Необходимо избегать определённых пищевых продуктов – жирного, острого, жареного, копчёного, сладкого. При должном уходе и соблюдении врачебных рекомендации прогноз по прооперированному некротизированному энтероколиту благоприятный.

Информация на нашем сайте предоставлена квалифицированными врачами и носит исключительно ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением! Обязательно обратитесь к специалисту!

Румянцев В. Г. Стаж 34 года.

Гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук. Назначает диагностику и проводит лечение. Эксперт группы по изучению воспалительных заболеваний. Автор более 300 научных работ.

Задайте вопрос врачу Рекомендуем: Что такое дивертикул Меккеля и как его лечить?

Источник: https://gastrot.ru/kishechnik/nekrotiziruyushhij-enterokolit-u-novorozhdennyh

Источник