Воспаление клетчатки в горле

Паратонзиллярный абсцесс – острое гнойное воспаление околоминдаликовой клетчатки. Основные симптомы заболевания – односторонние болевые ощущения «рвущего» характера, усиливающиеся при глотании, повышенное слюноотделение, тризм, резкий запах изо рта, интоксикационный синдром. Диагностика основывается на сборе анамнестических сведений и жалоб больного, результатах фарингоскопии, лабораторных и инструментальных методах исследования. В терапевтическую программу входит антибактериальная терапия, промывание ротовой полости антисептическими средствами, хирургическое опорожнение абсцесса, при необходимости – абсцесстонзиллэктомия.

Общие сведения

Термин «паратонзиллярный абсцесс» используется для обозначения финальной стадии воспаления – образования гнойной полости. Синонимические названия – «флегмонозная ангина» и «острый паратонзиллит». Заболевание считается одним из наиболее тяжелых гнойных поражений глотки. Более чем в 80% случаев патология возникает на фоне хронического тонзиллита. Чаще всего встречается у лиц в возрасте от 15 до 35 лет. Представители мужского и женского пола болеют с одинаковой частотой. Для данной патологии характерна сезонность – заболеваемость увеличивается в конце осени и в начале весны. В 10-15% паратонзиллит приобретает рецидивирующее течение, у 85-90% больных обострения наблюдаются чаще одного раза в год.

Паратонзиллярный абсцесс

Причины паратонзиллярного абсцесса

Основная причина развития – проникновение патогенной микрофлоры в ткани, окружающие небные миндалины. Паратонзиллярный абсцесс редко диагностируется в качестве самостоятельного заболевания. Пусковыми факторами являются:

- Бактериальные поражения глотки. Большинство абсцессов околоминдаликовых тканей возникает в виде осложнения острого тонзиллита или обострения хронической ангины, реже – острого фарингита.

- Стоматологические патологии. У некоторых пациентов болезнь имеет одонтогенное происхождение – причиной становится кариес верхних моляров, периостит альвеолярных отростков, хронический гингивит и пр.

- Травматические повреждения. В редких случаях формирование абсцесса в прилегающих к миндалине тканях происходит после инфицирования ран слизистой оболочки этой области.

В роли возбудителей обычно выступают Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, несколько реже – Escherichia coli, Haemophilus influenzae, различные пневмококки и клебсиеллы, грибы рода Candida. К факторам, увеличивающим риск развития патологии, относятся общее и местное переохлаждение, снижение общих защитных сил организма, аномалии развития миндалин и глотки, табакокурение.

Патогенез

Паратонзиллярный абсцесс в большинстве случаев осложняет течение одной из форм тонзиллита. Образованию гнойника верхней локализации способствует наличие более глубоких крипт в верхней части миндалины и существование желез Вебера, которые активно вовлекаются в процесс при хронической ангине. Частые обострения тонзиллита приводят к формированию рубцов в районе устьев крипт и небных дужек – происходит сращение с капсулой миндалины. В результате нарушается дренирование патологических масс, создаются условия для активного размножения микрофлоры и распространения инфекционного процесса внутрь клетчатки. При одонтогенном происхождении заболевания патогенная микрофлора проникает в околоминдаликовые ткани вместе с током лимфы. При этом поражение небных миндалин может отсутствовать. Травматический паратонзиллит является результатом нарушения целостности слизистой оболочки и проникновения инфекционных агентов из полости рта непосредственно вглубь тканей контактным путем.

Классификация

В зависимости от морфологических изменений в полости ротоглотки выделяют три основные формы паратонзиллярного абсцесса, которые также являются последовательными стадиями его развития:

- Отечная. Характеризуется отечностью околоминдаликовых тканей без выраженных признаков воспаления. Клинические симптомы зачастую отсутствуют. На этом этапе развития заболевание идентифицируется редко.

- Инфильтрационная. Проявляется гиперемией, местным повышением температуры и болевым синдромом. Постановка диагноза при этой форме происходит в 15-25% случаев.

- Абсцедирующая. Формируется на 4-7 день развития инфильтрационных изменений. На этой стадии наблюдается выраженная деформация зева за счет массивного флюктуирующего выпячивания.

С учетом локализации гнойной полости принято выделять следующие формы патологии:

- Передняя или передневерхняя. Характеризуется поражением тканей, расположенных над миндалиной, между ее капсулой и верхней частью небно-язычной (передней) дужки. Наиболее распространенный вариант болезни, встречается в 75% случаев.

- Задняя. При этом варианте абсцесс формируется между небно-глоточной (задней) дужкой и краем миндалины, реже – непосредственно в дужке. Распространенность – 10-15% от общего числа больных.

- Нижняя. В этом случае пораженная область ограничена нижним полюсом миндалины и латеральной стенкой глотки. Наблюдается у 5-7% пациентов.

- Наружная или боковая. Проявляется образованием абсцесса между боковым краем небной миндалины и стенкой глотки. Наиболее редкая (до 5%) и тяжелая форма патологии.

Симптомы паратонзиллярного абсцесса

Первый симптом поражения околоминдаликовой клетчатки – резкая односторонняя боль в горле при глотании. Только в 7-10% случаев отмечается двухстороннее поражение. Болевой синдром довольно быстро становится постоянным, резко усиливается даже при попытке глотнуть слюну, что является патогномоничным симптомом. Постепенно боль приобретает «рвущий» характер, возникает иррадиация в ухо и нижнюю челюсть. Одновременно развивается выраженный интоксикационный синдром – лихорадка до 38,0-38,5° C, общая слабость, ноющая головная боль, нарушение сна. Умеренно увеличиваются нижнечелюстные, передние и задние группы шейных лимфоузлов. Наблюдается стекание слюны с угла рта в результате рефлекторной гиперсаливации. У многих пациентов определяется гнилостный запах изо рта.

Дальнейшее прогрессирование приводит к ухудшению состояния больного и возникновению тонического спазма жевательной мускулатуры – тризму. Этот симптом является характерным для паратонзиллярного абсцесса. Наблюдаются изменения речи, гнусавость. При попытке проглатывания жидкая пища может попадать в полость носоглотки, гортань. Болевой синдром усиливается при повороте головы, вынуждая больного держать ее наклоненной в сторону поражения и поворачиваться всем телом. Большинство пациентов принимают полусидячее положение с наклоном головы вниз или лежа на больном боку.

У многих больных на 3-6 день происходит самопроизвольное вскрытие полости абсцесса. Клинически это проявляется внезапным улучшением общего состояния, снижением температуры тела, незначительным уменьшением выраженности тризма и появлением примеси гнойного содержимого в слюне. При затяжном или осложненном течении прорыв происходит на 14-18 день. При распространении гнойных масс в окологлоточное пространство вскрытие гнойника может не наступить вовсе, состояние больного продолжает прогрессивно ухудшаться.

Осложнения

К наиболее частым осложнениям относятся диффузная флегмона шеи и медиастинит. Они наблюдаются на фоне перфорации боковой стенки глотки и вовлечения в патологический процесс парафаренгиального пространства, откуда гнойные массы распространяются в средостение или к основанию черепа (редко). Реже встречается сепсис и тромбофлебит пещеристого синуса, возникающий при проникновении инфекции в мозговой кровоток через миндаликовые вены и крыловидное венозное сплетение. Аналогичным образом развиваются абсцессы головного мозга, менингит и энцефалит. Крайне опасное осложнение – аррозивное кровотечение вследствие гнойного расплавления кровеносных сосудов окологлоточного пространства.

Диагностика

Из-за наличия ярко выраженной патогномоничной клинической картины постановка предварительного диагноза не вызывает трудностей. Для подтверждения отоларингологу обычно достаточно данных анамнеза и результатов фарингоскопии. Полная диагностическая программа включает в себя:

- Сбор анамнеза и жалоб. Зачастую абсцесс образуется на 3-5 день после излечения острой спонтанной ангины или купирования симптомов хронической формы болезни. Врач также акцентирует внимание на возможных травмах области ротоглотки, наличии очагов инфекции в ротовой полости.

- Общий осмотр. Многие пациенты поступают в медицинское учреждение с вынужденным наклоном головы в больную сторону. Выявляется ограничение подвижности шеи, увеличение регионарных лимфатических узлов, гнилостный запах из ротовой полости и фебрильная температура тела.

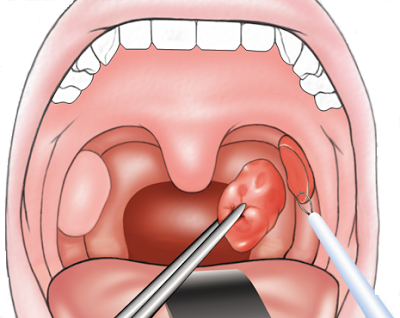

- Фарингоскопия. Наиболее информативный метод диагностики. Позволяет визуально определить наличие флюктуирующего шаровидного выпячивания околоминдаликовой клетчатки, покрытого гиперемированной слизистой оболочкой. Часто на его поверхности имеется небольшой участок желтоватого цвета – зона будущего прорыва гнойных масс. Образование может вызывать асимметрию зева – смещение язычка в здоровую сторону, оттеснение небной миндалины. Локализация гнойника зависит от клинической формы патологии.

- Лабораторные тесты. В общем анализе крови отмечаются неспецифические воспалительные изменения – высокий нейтрофильный лейкоцитоз (15,0×109/л и более), увеличение СОЭ. Выполняется бактериальный посев для идентификации возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным средствам.

- Аппаратные методы визуализации. УЗИ области шеи, КТ шеи, рентгенография мягких тканей головы и шеи назначаются с целью дифференциальной диагностики, исключения распространения патологического процесса в парафарингеальное пространство, средостение и т. д.

Патологию дифференцируют с дифтерией, скарлатиной, опухолевыми заболеваниями, аневризмой сонной артерии. В пользу дифтерии свидетельствует наличие грязно-серого налета на слизистых оболочках, отсутствие тризма и обнаружение палочек Леффлера по данным бак. посева. При скарлатине выявляются мелкоточечные кожные высыпания, в анамнезе присутствует контакт с больным человеком. Для онкологических поражений характерно сохранение нормальной температуры тела или незначительный субфебрилитет, отсутствие выраженного болевого синдрома, медленное развитие симптоматики. При наличии сосудистой аневризмы визуально и пальпаторно определяется пульсация, синхронизированная с ритмом сердца.

Лечение паратонзиллярного абсцесса

Основная цель лечения на стадии отека и инфильтрации – уменьшение воспалительных изменений, при образовании абсцесса – дренирование полости и санация очага инфекции. Из-за высокого риска развития осложнений все терапевтические мероприятия осуществляются только в условиях стационара. В план лечения входит:

- Медикаментозная терапия. Всем пациентам назначают антибиотики. Препаратами выбора являются цефалоспорины II-III поколения, аминопенициллины, линкозамиды. После получения ре зультатов бактериального посева схему лечения корректируют с учетом чувствительности возбудителя. В качестве симптоматической терапии применяют жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные препараты, иногда проводят инфузионную терапию. Для полоскания ротовой полости используют растворы антисептиков.

- Оперативные вмешательства. При наличии сформировавшегося гнойника в обязательном порядке выполняют вскрытие паратонзиллярного абсцесса и дренирование полости под регионарной анестезией. При рецидивирующем течении хронической ангины, повторных паратонзиллитах или неэффективности предыдущей терапии осуществляют абсцесстонзиллэктомию – опорожнение гнойника одновременно с удалением пораженной небной миндалины.

Прогноз и профилактика

Прогноз при паратонзиллярном абсцессе зависит от своевременности начала лечения и эффективности проводимой антибиотикотерапии. При адекватной терапии исход заболевания благоприятный – полное выздоровление наступает спустя 2-3 недели. При возникновении внутригрудных или внутричерепных осложнений прогноз сомнительный. Профилактика заключается в своевременной санации гнойных очагов: рациональном лечении ангины, кариозных зубов, хронического гингивита, воспаления аденоидных вегетаций и других патологий, прохождении полноценного курса антибактериальной терапии.

Источник

Общая информация о болезни

Паратонзиллит (паратонзиллярный абсцесс) — тяжелое инфекционное заболевание всего организма с острыми воспалительно-гнойными проявлениями в околоминдаликовой клетчатке. Развивается как осложнение острой ангины или (чаще) хронического тонзиллита в фазе обострения.

В оториноларингологических отделениях больные паратонзиллитом составляют 11,5% ежегодно.

Симптомы паратонзиллита

Паратонзиллит сопровождается общими и местными симптомами:

- острое начало;

- сильная боль в горле при глотании;

- тонический спазм жевательных мышц;

- увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов, обильное слюноотделение;

- повышение температуры тела до 39 градусов и выше;

- общевоспалительные изменения со стороны крови;

- общая слабость;

- головная боль;

- нарушение сна.

Фарингоскопическая картина зависит от стадии и формы паратонзиллита. В отечно-инфильтративной стадии заболевания наблюдаются ограниченная гиперемия мягких тканей (переполнение кровью сосудов) и инфильтрация (скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы), чаще всего в верхних отделах паратонзиллярной клетчатки.

По мере увеличения инфильтрации и образования абсцесса (стадия абсцедирования) в зеве выявляется асимметрия, мягкое нёбо на пораженной стороне глотки смещено кпереди и к средней линии. Нёбный язычок увеличен, резко отечен и смещен воспалительным инфильтратом в здоровую сторону. Характер инфильтрации нёбных дужек зависит от формы паратонзиллита.

Причины и факторы риска

Паратонзиллит возникает в результате проникновения в околоминдаликовую клетчатку вирулентной микрофлоры и при наличии благоприятных условий для ее развития.

Чаще всего возбудитель попадает в паратонзиллярную клетчатку из нёбной миндалины при наличии хронического тонзиллита либо как осложнение лакунарной, фолликулярной или катаральной ангины.

Наиболее вероятным местом проникновения микрофлоры из миндалины в паратонзиллярную клетчатку является надминдаликовое пространство, в котором у 80% людей имеется добавочная лимфоидная долька со своими лакунами, сообщающаяся с лакунами верхнего полюса нёбной миндалины. К тому же супратонзиллярное пространство в большей степени подвергается раздражению во время акта глотания.

Как известно, в миндалине расположено большое количество лимфатических путей, проходящих через паратонзиллярную клетчатку. Это один из основных барьеров, препятствующих проникновению микробов за пределы миндалины.

На фоне различных общих или местных условий, понижающих сопротивляемость организма, этот барьер прерывается и возбудитель свободно попадает из миндалины в околоминдаликовую клетчатку.

Реже встречается одонтогенный путь проникновения инфекции в паратонзиллярную клетчатку, когда развитие паратонзиллита связано с кариозным процессом в зубах.

Подавляющее большинство паратонзиллита вызывается одним видом стрептококков, среди которых доминирует Streptococcus pyogenes. В некоторых случаях установлена этиологическая роль Staphylococcus aureus, Staph. epidermidis, Neisseria, а также ассоциации различных видов стрептококка со Staph. epidermidis.

Одним из факторов, активизирующих развитие острого паратонзиллита, является наличие в паратонзиллярной клетчатке дремлющего очага инфекции.

Это бывает в тех случаях, когда острый паратонзиллит заканчивается ограниченным, небольшим участком нагноения. В подобных ситуациях процесс переходит в скрыто протекающую хроническую форму. Этим можно объяснить повторяемость паратонзиллярных абсцессов (наблюдаются у 17% взрослых больных).

Следует указать на возможность первичного поражения паратонзиллярной клетчатки при общих инфекционных заболеваниях вследствие гематогенного заноса инфекции.

В этиологии паратонзиллитов нельзя исключить роль травм (при попадании инородных тел).

Из предрасполагающих к развитию паратонзиллита факторов следует назвать возраст, переохлаждение и сезонность, а также систематическое употребление алкоголя и курение.

Статистические данные убедительно свидетельствуют о том, что наиболее часто паратонзиллитом болеют люди трудоспособного возраста. По данным, полученным исследователями в 2006 г., из 303 больных острым паратонзиллитом 86 было в возрасте от 17 до 20 лет, 112 — от 21 до 30 лет, 78 — 31—40 лет, и только 24 пациентов были старше 40 лет.

Одним из самых неблагоприятных факторов внешней среды, предрасполагающих к развитию острого паратонзиллита, является переохлаждение. При этом необязательно переохлаждение непосредственно глотки.

Охлаждение даже отдаленных от глотки частей тела может рефлекторно способствовать возникновению заболевания.

Традиционно считается, что острые и обострения хронических заболеваний глотки чаще встречаются весной и осенью, в период смены погодных условий.

Однако, как показывает исследование, из 303 больных паратонзиллитом проходили курс лечения в оториноларингологическом отделении в январе — 28 чел., в феврале — 21, в марте — 25, в апреле — 7, в мае — 22, в июне — 19, в июле — 39, в августе — 40, в сентябре — 26, в октябре — 29, в ноябре— 21, в декабре – 26 чел. То есть пик заболеваемости паратонзиллитом приходится на летние месяцы — июль и август, что связано, по мнению исследователей, с резким перепадом температур при употреблении холодных напитков, купании в холодных водоемах и т.д.

Влияние на слизистую оболочку глотки раздражающих факторов (алкоголь и курение) также отрицательно сказывается на функции нёбных миндалин, вследствие чего понижается местный иммунитет, что также способствует развитию воспалительного процесса в глотке.

Диагностика

Паратонзиллит диагностируется у пациентов при наличии выраженной боли в горле, тризме, измененном голосе и ассиметрии зева. Всем пациентам с описанной симптоматикой необходимо проводить диагностическую пункцию с последующим бактериологическим посевом содержимого. Диагностическая пункция позволяет диффенцировать паратонзиллярный абсцесс и паратонзиллит.

В тяжелых случаях, когда не удается установить точный диагноз и требуется дифференцировать воспаление паратонзиллярной клетчатки и более глубоких отделов шеи, используется компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ) шеи.

Лечение паратонзиллита

В лечении острого паратонзиллита можно выделить три метода: консервативный, хирургический и комплексный (консервативный и хирургический).

Консервативное лечение целесообразно применять в первой стадии острого воспаления околоминдаликовой клетчатки. Подразделяется на общее и местное.

Общее лечение:

Антибактериальная терапия. По данным исследований, среди выделенных из гноя больных паратонзиллярным абсцессом микроорганизмов к антибиотикам аминопенициллинового ряда были чувствительны 84,7%, к макролидам — 86,1%, к тетрациклинам —35,7%, к аминогликозидам — 29,2%. Это свидетельствует о низкой эффективности лечения больных паратонзиллитом антибиотиками тетрациклинового и аминогликозидового ряда. Полученные сведения имеют большое значение при выборе стартовой (эмпирической) терапии.

Препаратом выбора может быть амоксициллин незащищенный или защищенный — амоксициллин и клавуланат. Последний обладает широким спектром антибактериального воздействия на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, включая штаммы, продуцирующие бета-лактамазы; действует бактерицидно и активен в отношении не только основных аэробных возбудителей, но и большинства беталактамазопродуцирующих анаэробов.

Макролидные антибиотики (азитромицин, кларитромицин) являются препаратами выбора при неэффективности предшествующей терапии беталактамными антибиотиками. Альтернативные антибактериальные препараты — цефалоспорины 2 и 3 поколений.

В комплекс общей терапии входят также:

- обезболивающая терапия;

- гипосенсибилизирующая терапия;

- витаминотерапия;

- иммуностимулирующая терапия.

Местное лечение:

- Полоскание глотки антисептическими растворами.

- Местные антибактериальные средства.

Местное введение антибиотика с широким спектром действия особенно важно для лечения воспалительных заболеваний глотки. Среди антибиотиков следует выделить фузафунгин (Биопарокс). Препарат подавляет размножение микроорганизмов на поверхности слизистой оболочки глотки непосредственно в зоне очага инфекции. Обладает двойным действием: антибактериальным и противовоспалительным.

Во второй стадии заболевания (в стадии образования абсцесса) наряду с консервативными методами необходимо использовать хирургическое лечение – выполнение инцизии в области формирования абсцесса. При этом уменьшаются напряжение воспаленной ткани и субъективные ощущения боли, а в некоторых случаях предупреждается развитие абсцесса и осложнений со стороны шеи.

Хирургические методы лечения больных паратонзиллитом делятся на паллиативные и радикальные. К паллиативным относятся пункция абсцесса с отсасыванием гнойного содержимого, а также вскрытие паратонзиллярного абсцесса инцизией. Пункция паратонзиллярного абсцесса малоэффективна, и ее следует рекомендовать только с целью диагностики. Есть мнение, что вскрытие паратонзиллярного абсцесса целесообразно проводить в период уже четко сформировавшегося абсцесса (на 3—4-й день заболевания) во избежание повторных вскрытий. Однако большинство хирургов рекомендуют вскрывать абсцесс на ранних стадиях его формирования.

При выполнении этой операции в отечно-инфильтративной стадии уменьшаются напряжение воспаленной ткани и субъективные ощущения боли, а в некоторых случаях предупреждается развитие абсцесса и других осложнений. После вскрытия абсцесса больного лечат консервативными методами.

Однако не всегда вскрытие завершается опорожнением гнойника и выздоровлением пациента. В ряде случаев инцизионное отверстие склеивается фибрином и гнойным экссудатом, в полости абсцесса скапливается гной, и приходится расширять рану. Дренирование полости абсцесса может продолжаться от 2 до 5 дней.

Радикальным методом лечения больных паратонзиллярным абсцессом является двусторонняя тонзиллэктомия, позволяющая не только дренировать полость абсцесса, но и удалить очаг инфекции в миндалине, который является причиной формирования абсцесса в околоминдаликовой клетчатке.

Ряд авторов считает, что при наличии созревшего паратонзиллярного абсцесса тонзиллэктомию необходимо производить сразу же при поступлении больного в стационар, в так называемом «горячем периоде».

Есть и другое мнение: при отсутствии жизненных показаний нет необходимости торопиться с операцией, так как при наличии бурных воспалительных явлений в глотке хирургическое вмешательство мучительно и небезопасно для больного, технически сложнее для врача, поскольку пациент клинически не обследован и психологически не подготовлен к операции.

Исходя из этого тонзиллэктомия при паратонзиллярном абсцессе может быть произведена на 3—5-й день после вскрытия абсцесса инцизией в так называемом «теплом периоде», когда уменьшаются местные воспалительные проявления в глотке, а больной будет психологически подготовлен и клинически обследован для операции.

Существует ряд абсолютных противопоказаний для тонзиллэктомии:

- артериальная гипертензия;

- заболевания сердечно-сосудистой системы в состоянии декомпенсации;

- заболевания крови;

- перенесенные острые инфекции в течение 6 предыдущих месяцев;

- сахарный диабет в тяжелой форме;

- туберкулез;

- непереносимость анестезирующих препаратов;

- нарушения психики больного.

К относительным противопоказаниям относятся пожилой возраст и наличие кариозных зубов.

Профилактика

Важным мероприятием в профилактике паратонзиллита является рациональная терапия ангины и обострений хронического тонзиллита. При лечении больным с ангиной необходимо пройти обследование, чтобы можно было определить микробный фактор и назначать антибиотики исходя из чувствительности микробной флоры.

Пациент должен тщательно выполнять рекомендации врача, соблюдать постельный режим и знать о возможных осложнениях при его нарушении. Диспансеризация больных хроническим тонзиллитом предполагает проведение профилактического лечения, что служит профилактикой ангин и их осложнений, в том числе паратонзиллита.

Своевременная тонзиллэктомия при остром паратонзиллите также является профилактическим мероприятием, так как при этом устраняются нёбные миндалины — источник инфекции, которая может стать причиной заболевания сердца, суставов и почек. Консервативное профилактическое лечение хронического тонзиллита должно быть комплексным и проводиться два раза в год.

Для подавления бактериальной флоры целесообразно промывать лакуны антисептическими растворами, санировать гнойные хронические очаги в области полости носа, околоносовых пазух и рта. Реактивность организма можно повысить с помощью аутогемотерапии, а также фитотерапии.

В последние годы внимание врачей привлекают препараты природного происхождения в связи с их безвредностью для организма и мягким регулирующим действием на иммунитет. Большой интерес может представлять препарат растительного происхождения «Тонзилгон Н».

Изготавливают препарат из экологически чистого сырья, которое не вызывает аллергических реакций и побочных эффектов. Длительность приема Тонзилгона Н — от 1 недели до 2—3 месяцев в острый период заболевания: взрослым по 25 капель или по 2 драже, детям школьного возраста — по 15 капель или по 1 драже, детям дошкольного возраста – по 10 капель, грудным детям – по 5 капель 5—6 раз в день.

После исчезновения острых симптомов препарат можно принимать 3 раза в день в тех же дозировках.

Следует отметить, что чем больше длительность приема Тонзилгона Н, тем выше лечебный эффект. Иммуностимулирующее действие препарата связано с наличием в его составе гликополисахаридов ромашки и алтея. Кроме того, Тонзилгон Н оказывает противовирусное действие, которое связано с присутствием в его составе экстракта коры дуба. Это обусловливает высокую эффективность препарата в профилактике острых респираторных вирусных инфекций. Тонзилгон Н оказывает выраженное противовоспалительное, противоотечное и иммуностимулирующее действие, что позволяет использовать его в профилактическом лечении больных хроническим тонзиллитом.

В курс профилактического лечения включаются также физиотерапевтические методы — лазер, ультразвук, магнитотерапия и др.

Прогноз и осложнения

Люди с неосложненным, хорошо вылеченным перитонзиллярным абсцессом обычно полностью выздоравливают. Если у человека нет хронического тонзиллита (при котором миндалины регулярно воспаляются), вероятность возврата абсцесса составляет всего 10%, и удаление миндалин обычно не требуется.

Большинство осложнений возникает у людей с диабетом, у людей с ослабленной иммунной системой (таких как больные СПИДом, получатели трансплантатов на иммуносупрессивных препаратах или больные раком) или у тех, кто не осознает серьезность заболевания и не обращаться за медицинской помощью.

Основные осложнения перитонзиллярного абсцесса включают:

- обструкция дыхательных путей;

- кровотечение из эрозии абсцесса в крупный кровеносный сосуд;

- обезвоживание при затруднении глотания;

- инфекция в тканях под грудиной;

- пневмония;

- менингит;

- сепсис (заражение бактериями крови).

Источник