Воспаление костного мозга шейного отдела

Магнитно-резонансная томография показывает патологические изменения внутренних структур без инвазивных манипуляций. Метод отличается большей информативностью в отношении рыхлых тканей, содержащих значительное количество жидкости. Атомы водорода в молекулах воды реагируют на направленный электромагнитный импульс, обеспечивая устойчивый сигнал. Трабекулярный (от лат. trabeculae – пластинки губчатого вещества) отек на МРТ позвоночника хорошо виден по причине скопления жидкости в тканях костного мозга.

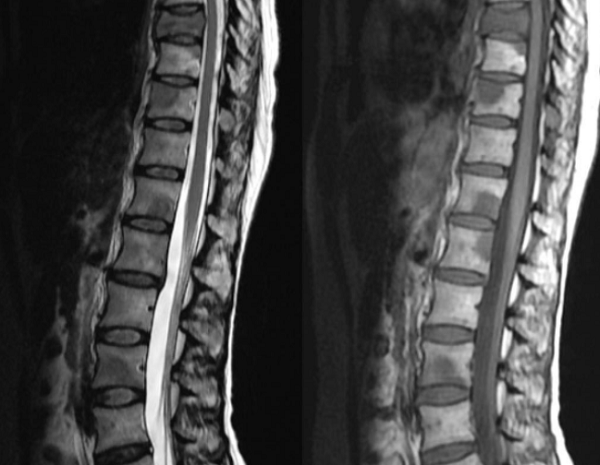

Спондилодисцит поясничного отдела с гипергидратацией (увеличением объема жидкости) губчатого вещества

Датчики томографа фиксируют сигнал, возникающий при резонансе заряженных атомов. Информацию с помощью сложных алгоритмов преобразуют в серию монохромных изображений и транслируют на монитор компьютера. Послойное сканирование осуществляют с шагом от 1 мм, что позволяет визуализировать малейшие изменения вещества в зоне интереса.

В некоторых случаях проводят МРТ с контрастным усилением. Метод предполагает внутривенную инъекцию «окрашивающего» раствора на основе хелатов гадолиния. Препарат не вызывает аллергию и выводится из организма естественным путем.

Что значит отек костного мозга?

Губчатое вещество (трабекулярная ткань) состоит из рыхлых пластинок и перегородок. Промежутки заполнены костным мозгом, который отвечает за кроветворение и формирование иммунных цепочек в организме человека. Отек губчатой ткани сопровождается скоплением экссудата в трабекулярных пластинах. Уровень жидкости может возрасти до 20% (в нормальном состоянии – 10%).

Трабекулярный отек на снимке МРТ позвоночника (пораженный участок выделен красным)

По характеру течения различают три типа гипергидратации костного мозга:

вазогенный – вследствие повышения проницаемости или повреждения стенок капилляров происходит скопление жидкости в межклеточном пространстве;

интерстициальный – под действием экссудата коллагеновые волокна увеличиваются в объеме;

цитотоксический – наблюдается набухание клеток костного мозга (остеоцитов, остеобластов, остеокластов).

На ранних стадиях процесс протекает бессимптомно. При отсутствии лечения патология негативно влияет на состояние и функциональность костного мозга. На фоне развития отека наблюдают прогрессирование аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит). Нарушение функции кроветворения заключается в уменьшении продуцирования форменных элементов:

эритроцитов;

моноцитов;

лимфоцитов.

При длительном течении процесса у пациента наблюдаются:

носовые кровотечения;

появление синяков и гематом без явной причины;

анемия.

Развитие отека костного мозга приводит к увеличению объема губчатого вещества, тело позвонка набухает. Изменения передаются на соседние ткани, захватывают нервные волокна и субарахноидальное пространство.

Деформация позвонка приводит к стенозу канала и сдавлению спинного мозга. Компрессия провоцирует патологические изменения в области нервных тканей. Отек спинного мозга сопровождается клиническими проявлениями, характер которых зависит от локализации пораженного участка. Чем выше расположен очаг, тем серьезнее последствия патологии. Наиболее выражена симптоматика при поражении шейного отдела позвоночника. В случае неблагоприятного течения процесса возможен летальный исход.

Подозрения на развитие трабекулярного отека позвонков и спинномозгового канала возникают при наличии:

постоянной ноющей боли в спине, усиливающейся при физических нагрузках;

парестезий, паралича верхних и нижних конечностей;

беспричинных нарушений в работе дыхательной, сердечно-сосудистой систем;

болей при мочеиспускании, опорожнении кишечника (при локализации процесса в области копчика);

жалоб на часто возникающие судороги;

нарушений функциональности мочеполовой системы.

Особенностью клинической картины при отеке губчатого вещества позвонка является локализация болевого импульса выше точки поражения. Причина заключается в сдавлении расположенных рядом спинальных корешков измененными тканями.

Перелом тела позвонка и признаки отека костного мозга (указаны стрелками)

Наряду с болевым синдромом компрессия нервных стволов приводит к нарушению работы внутренних органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза.

Причины отека костного мозга

Повреждения губчатого вещества чаще возникают вследствие травм спины (падений, ушибов, ранений и пр.). При повреждении тела позвонка возможны:

нарушение целостности костных структур;

разрывы лимфатических и кровеносных сосудов;

выделение жидкого экссудата в область губчатого вещества.

Наблюдающиеся при этом отеки называют первичными. Процесс может распространяться на паравертебральные ткани (мышцы, сухожилия, связки, синовиальные оболочки).

Причинами вторичных отеков костного мозга служат патологические явления в окружающих тканях:

инфекционные заболевания (спондилит, остеомиелит, туберкулез позвоночника);

воспалительные изменения суставных элементов при остеоартрите;

аллергические реакции;

добро- и злокачественные новообразования;

операции на позвоночнике;

эндокринные патологии и заболевания, сопровождающиеся нарушением клеточного метаболизма;

дегенеративно-дистрофические явления (остеохондроз, грыжи, деформирующий артроз и пр.)

Воспалительные процессы костной ткани позвонка усиливают проницаемость капилляров губчатого вещества и сопровождаются активным выделением жидкого экссудата в межклеточное пространство. Опасны заболевания, протекающие с образованием множественных гнойных очагов, которые провоцируют увеличение отечности окружающих структур.

На фоне развития в области позвонка онкологического процесса происходит разрушение трабекул. Наблюдается перифокальный отек, локализованный в зоне костного мозга. Злокачественные образования могут повреждать кровеносные сосуды, увеличивая количество жидкости в губчатом веществе.

Метастазы на снимке МРТ, признаки перифокального отека костного мозга

Дегенеративно-дистрофические патологии приводят к изменению структуры позвонка, снижают трофику тканей и вызывают асептическое воспаление костных и хрящевых элементов. Возможно развитие субарахноидального и трабекулярного отеков.

Гипергидратация костного мозга в большинстве случаев является защитным механизмом при поражении губчатого вещества. Для эффективного лечения патологии необходимо выяснить причину патологии и устранить повреждающий фактор.

Отек костного мозга, что покажет МРТ позвоночника?

Диагностику патологического состояния проводят с помощью инструментальных видов исследования. Одним из наиболее результативных способов является магнитно-резонансная томография позвоночника. Метод визуализирует форму, размеры, расположение морфологических элементов, показывает состояние окружающих тканей.

Отек костного мозга на МРТ позвоночника дает гиперинтенсивный сигнал и выглядит как очаг с размытыми контурами. Сканирование позволяет определить этиологию процесса, отражает изменения расположенных рядом структур. На томограммах можно увидеть травматические повреждения костной ткани, признаки воспалительных, онкологических или дегенеративных явлений в области пораженного участка.

При локализации процесса в шейном отделе возможно скопление цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга. Признаки гидроцефалии на МРТ служат поводом для сканирования позвоночного столба.

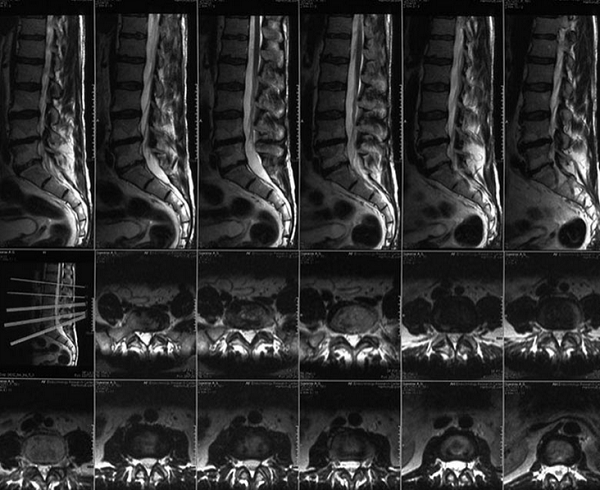

На томограммах при развитии трабекулярного отека врач увидит деформацию пораженного костного элемента. В случае стеноза спинального канала МРТ визуализирует состояние оболочек и церебрального вещества. Послойные изображения показывают состояние суставных элементов позвоночника и окружающих мягких тканей.

МР-диагностика заболеваний позвоночника (снимки в боковой и поперечной плоскостях)

Магнитно-резонансная томография дает возможность уточнить локализацию и размеры патологического участка. При необходимости врач реконструирует 3D-модель изучаемого отдела. Трехмерное изображение визуализирует взаимное расположение структурных элементов, позволяет определить характер распространения отека.

Клиника «Магнит» осуществляет диагностику заболеваний позвоночника с помощью МРТ. Исследование проводят на закрытом томографе немецкой фирмы Siemens мощностью 1,5 Тл. Благодаря высокой напряженности магнитного поля получают качественные фотографии изучаемой области.

Записаться на сканирование спины можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или на сайте клиники.

Источник

Дата публикации: 25.07.2018

Дата проверки статьи: 29.11.2019

Остеомиелит позвоночника – воспалительный процесс, развивающийся в костном мозге, всех элементах кости (надкостнице, губчатом и компактном веществе), окружающих мягких тканях. Это инфекционное заболевание, возникает вследствие внедрения в организм бактерий, воспроизводящих гной или других патогенных микроорганизмов через кровоток, проникающие травмы, из хронических очагов инфекции.

Симптомы остеомиелита позвоночника

Остеомиелит начинается постепенно, для некоторых форм характерно острое начало. Специфические симптомы в раннем периоде отсутствуют. Пациенты жалуются на боль в спине или шеи, отек в месте поражения, общее недомогание, потерю аппетита, беспокойный ночной сон. Движения затруднены и болезненны, требуют дополнительных усилий. Над местом поражения образуются свищи с гнойным отделяемым, мягкие ткани становятся плотными, кожа багровой, реже синюшного цвета.

Одновременно появляются признаки интоксикации – озноб, местное повышение температуры, пульсация и ощущения жара в пораженном сегменте позвоночника, лихорадка, мышечная слабость.

В зависимости от формы и вида остеомиелита позвонка могут наблюдаться другие симптомы болезни:

- головные боли;

- судороги;

- учащенное дыхание;

- рвота;

- повышенная потливость;

- обмороки;

- расстройство мочеиспускания;

- надпочечный желтушный синдром;

- сухой кашель;

- низкое артериальное давление.

В тех случаях, когда повреждаются нервные корешки спинного мозга в шейном и грудном отделе позвоночника, возникают неврологические расстройства, как ощущения жжения, покалывания, ослабление чувствительности, онемение верхних и нижних конечностей.

Для остеомиелита необходимы условия, которые снижают устойчивость костной ткани к инфекциям:

- травмы и операции;

- нарушения кровообращения на фоне сахарного диабета, тромбоза, спазма или эмболии артерий, наследственной гемолитической анемии;

- трансплантация органов;

- онкология;

- грыжа позвонков;

- остеохондроз;

- туберкулез позвоночника;

- ВИЧ-инфекция;

- лечение злокачественных заболеваний химиотерапией.

Риск поражения костной ткани связан с возрастом, длительным приемом глюкокортикоидных препаратов, плохим питанием, ослабленным иммунитетом, аллергией, физическим и психоэмоциональным переутомлением, дефицитом витаминов, переохлаждением.

Стадии развития остеомиелита позвоночника

Остеомиелит позвоночника проходит две стадии:

- острую – симптомы заболевания ярко выраженные, при условии грамотного и адекватного лечения заканчивается выздоровлением, в противном случае – переходит в хроническую форму;

- хроническую – исход острой формы остеомиелита, реже наблюдается первичное хроническое течение болезни. Характеризуется чередованием ремиссий и обострений.

Остеомиелит позвоночника бывает специфический – вызывают палочка Коха, бруцеллы, трепонема (возбудитель сифилиса), неспецифический – связан с внедрением в организм стрептококка, золотистого стафилококка, кишечной палочки, реже грибов.

В зависимости от пути проникновения инфекции остеомиелит разделяют на две формы:

- эндогенный или гематогенный – инфицирование костной ткани происходит из отдаленных очагов. Это могут быть кариозные зубы, фурункулез, открытые раны, воспаление небных миндалин, флегмона, абсцесс;

- экзогенный – возникает в результате воздействия внешних факторов. Бывает послеоперационный, посттравматический, огнестрельный, контактный (когда воспаление с окружающих тканей переходит на позвонки).

С учетом степени распространения воспалительного процесса классифицируют на локальный и генерализованный, стадии развития – острый и хронический.

Диагностика

Диагностику остеомиелита проводит ортопед, иногда в сотрудничестве с инфекционистом, вертебрологом, травматологом, онкологом. В диагностике остеомиелита позвоночника наиболее точны и информативны рентген, компьютерная томография, МРТ. Они дают возможность оценить состояние мягких тканей, кости, а фистулография -определить форму и направление свищевого хода. Лабораторные методы исследования, как биопсия ткани, общий анализ крови, мочи необходимы, чтобы идентифицировать тип возбудителя, и грамотно подобрать курс лечения антибиотиками.

В сети клиник ЦМРТ диагностику остеомиелита позвоночника проводят разными способами:

К какому врачу обратиться

Диагностикой и лечением остеомиелита позвоночника занимается хирург-травматолог.

Лечение остеомиелита позвоночника

Лечение остеомиелита чаще консервативное, в условиях стационара. Назначают антибиотики с учетом чувствительности микроорганизмов, вскрывают гнойные очаги с последующим введением в полость обеззараживающих лекарств, принимают анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы избавить от боли, снять воспаление. При наличии показаний проводят переливание крови, гемосорбцию (очищение крови), лимфосорбцию, гравитационную хирургию крови (обработку компонентов крови вне организма). Хорошие результаты в лечение остеомиелита позвоночника показывает лечебная гимнастика, массаж, электрофорез, ультрафиолетовое облучение, правильное питание.

Когда невозможно вылечить болезнь консервативными методами, при наличии гнойных свищей, нарушении функций позвоночника и/или верхних конечностей выполняют секвестрэктомию – удаление нежизнеспособных тканей с последующим дренированием.

Специалисты клиник ЦМРТ в лечении остеомиелита позвоночника используют разные тактики терапии:

При комплексном и своевременном лечении исход болезни благоприятный – в 65 % общих случаев очаги некроза полностью замещаются здоровой костной тканью. Если этого не произошло, на месте поражения образуются омертвевшие участки кости, процесс становится хроническим. Кроме того, течение остеомиелита позвонка может осложниться септическим артритом, нарушением роста костей у детей, менингоэнцефалитом, абсцессом мозга, в худшем случае закончиться раком кожи.

Профилактика остеомиелита позвоночника

Чтобы предупредить возникновение остеомиелита позвоночника необходимо:

- избегать переохлаждений, травм;

- правильно питаться, употреблять здоровую и полезную пищу;

- получать умеренные физические нагрузки;

- не перемерзать;

- избегать психоэмоционального и физического переутомления, стрессов;

- соблюдать гигиену ротовой полости, своевременно лечить заболевания зубов;

- проходить комплексный профилактический осмотр каждый год.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание – главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Источник

Воспаление, приводящее к поражению костного мозга, называется остеомиелитом. При данном заболевании в патологический процесс вовлекается не только костный мозг, но и другие структурные элементы кости. Развитие воспалительной реакции напрямую связано с проникновением в организм инфекционной флоры, которая и приводит к гнойно-некротическим изменениям. Опасность этой патологии заключается в том, что она нередко сопровождается возникновением разнообразных осложнений. Самыми неблагоприятными из них являются различные костные деформации, гнойный артрит и сепсис.

Остеомиелит является достаточно часто диагностируемым заболеванием. Среди всех патологических процессов со стороны опорно-двигательного аппарата на посттравматическое и постоперационное воспаление костного мозга приходится около шести процентов. При открытом переломе тела трубчатой кости вероятность возникновения остеомиелита составляет более шестнадцати процентов. Интересно то, что мужчины несколько чаще сталкиваются с этой патологией, нежели женщины.

Воспалительная реакция может формироваться в костном мозге абсолютно любой локализации. Однако чаще всего от такой болезни страдают крупные трубчатые кости. По данным статистики, только у шестидесяти процентов людей остеомиелит заканчивается полным выздоровлением и в последующем никогда не рецидивирует. У трех процентов пациентов этот патологический процесс становится причиной летального исхода.

Ранее мы уже сказали о том, что ведущим моментом в развитии остеомиелита является проникновение в костный мозг инфекционной флоры. Наиболее часто выделяющимся возбудителем является золотистый стафилококк. На его долю приходится практически девяносто процентов случаев. Значительно реже свою роль в возникновении воспаления играют гемолитические стрептококки, протеи, синегнойная и кишечная палочки и так далее. В ряде случаев данный патологический процесс бывает обусловлен специфической бактериальной флорой.

Бактерии могут проникать внутрь кости как при нарушении ее целостности, так и с помощью гематогенного пути. В случае гематогенного пути инфицирования важным моментом является наличие в организме острых или хронических инфекционных очагов. При этом совсем не важно, где такой очаг локализуется. Кроме этого, инфекция нередко попадает в костный мозг в результате перелома или при проведении хирургического вмешательства.

Основным предрасполагающим фактором для развития остеомиелита является угнетение иммунной защиты. Воспаление может формироваться после перенесенного респираторного заболевания, переохлаждения, физического переутомления, сильного стресса и так далее.

Классификация остеомиелита

В первую очередь в классификацию этой болезни включены ее специфическая и неспецифическая формы. При неспецифической форме патологический процесс бывает спровоцирован такими возбудителями, как стрептококки, стафилококки и так далее. Под специфической формой понимается реакция, вызванная микобактериями туберкулеза, бледной трепонемой, бруцеллами и другими специфическими возбудителями.

Помимо этого, остеомиелит может иметь острое или хроническое течение. При остром течении присутствуют ярко выраженные признаки воспалительной реакции, которые включают в себя не только местные проявления, но и общую интоксикацию организма. При хроническом процессе на первое место в клинической картине выходят свищевые ходы, образовывающиеся на поверхности кожных покровов. Вероятность перехода острого остеомиелита в хронический составляет примерно тридцать процентов.

В том случае, если патогенная флора распространилась на кость из удаленных инфекционных очагов, мы говорим о гематогенном варианте воспаления. Существуют еще посттравматический и постоперационный варианты.

Симптомы, возникающие при остеомиелите

Гематогенный вариант остеомиелита наиболее часто выявляется в детской возрастной группе, а именно у детей до года. Существует три клинических разновидности данного патологического процесса: местная, септико-пиемическая и токсическая.

Чаще всего встречается септико-пиемическая разновидность. Она характеризуется внезапным повышением температуры тела до отметки выше тридцати девяти градусов. В обязательном порядке присутствуют такие симптомы, как головная боль, повышенная потливость, слабость, а иногда и приступы рвоты. При высокой лихорадке нередко нарушается сознание больного человека, присоединяются судороги. Примерно через двое суток клиническая картина дополняется резкой и сверлящей болью в проекции пораженной области. Она становится еще более интенсивной при каких-либо движениях.

При осмотре можно обнаружить выраженный отек, покраснение и местную гипертермию. Спустя некоторое время происходит формирование межмышечной флегмоны.

При местной разновидности симптомы, указывающие на общую интоксикацию организма, практически отсутствуют.

Токсическая разновидность сопровождается стремительным ухудшением общего состояния больного человека. Отмечается чрезвычайно выраженный интоксикационный синдром, проявляющийся лихорадкой, судорогами, нарушением сознания и так далее. Важным моментом является отсутствие местных симптомов или позднее их присоединение.

Диагностика и лечение воспаления

Данная болезнь диагностируется с помощью общего и биохимического анализов крови, в которых будут присутствовать признаки воспалительной реакции, рентгенографического исследования, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. Иногда может потребоваться костная пункция.

Лечение при воспалении костного мозга включает в себя назначение антибактериальной терапии и дезинтоксикационных мероприятий. В обязательном порядке необходимо провести дренирование гнойного очага.

Источник