Воспаление легких при травме

Механизм развития патологии

Согласно медицинской статистике, различные травмы и ушибы занимают 2 место, а пневмонии – 3 по распространенности среди населения. Посттравматическая пневмония является воспалением легочных тканей, которое возникло вследствие полученной травмы грудной клетки.

Частота ее возникновения при травмировании грудины в области легких представлена 5-7% от всех зафиксированных случаев пневмоний. Основная опасность подобного рода пневмонии заключается в том, что течение патологии крайне тяжелое, а летальность достигает ¼ среди всех случаев.

Механизм развития и причины возникновения

Патогенные микроорганизмы, провоцирующие развитие пневмонии.

Пневмония, по большей части, провоцируется разнообразными инфекционными поражениями организма, в частности – дыхательных путей.

Среди возбудителей (на фото) воспаления легких посттравматического характера наиболее часто фигурируют такие:

- грамположительная микрофлора, к которой относятся пневмококк, стафилококк и стрептококк;

- грамотрицательная микрофлора, представителями которой являются клебсиелла, синегнойная палочка;

- разнообразные вирусы, наиболее часто представленные аденовирусами и гриппом.

Этиология патологического состояния во многом имеет зависимость от места дислокации пациента после получения травмы грудины, присутствующей бронхолегочной патологии и начального состояния иммунитета:

- Когда пациент находится после ранения в условиях стационара, возбудителем воспалительного процесса легочных тканей вероятнее всего будет выступать синегнойная палочка либо же кишечная палочка.

- Если пациент находится после травмы грудины на принудительном вентилировании легких, то пневмония скорее всего будет спровоцирована гемофильной палочкой либо энтеробактером.

- В том случае, если у пациента до травмирования грудной клетки была диагностирована бронхолегочная патология, то возбудителями воспалительного процесса легких в большинстве своем становятся синегнойная палочка либо энтерококки.

Когда у пациента наблюдается иммунодефицитное состояние, то причиной пневмонии посттравмотического характера наиболее часто выступают цитомегаловирусы и пневмоцисты.

После получения травмы грудной клетки следует обратиться к специалисту как можно раньше.

Прогрессированию воспаления легких посттравматического типа и усугублению течения патологического процесса способствует множество факторов, основными из которых выступают такие:

- открытые ранения грудины;

- политравмы;

- отек, ушиб ателектаз легкого;

- травмирование сердца;

- органная недостаточность;

- эмболия сосудов малого круга кровообращения жирового характера;

- поздняя госпитализация пациента – более 6 часов после получения травмы;

- многократные переливания крови, как факт – микротромбоэмболии сосудов легких;

- присутствующая бронхолегочная патология.

В механизме прогрессирования пневмонии посттравматического характера основная роль отводится ограниченности амплитуды дыхательных движений. Так как пациент щадит себя, он не может полностью вывести мокроту с кашлем, что приводит к большему скоплению болезнетворной микрофлоры в бронхиолах и легких.

Из-за этого в альвеолах скапливается слизь и происходит нарушение легочной дыхательной функции.

Своевременное обращение к врачу обеспечит полноценное восстановление без последствий для организма.

Важно! Одним из решающих факторов при развитии посттравматической пневмонии выступает тяжесть получено травмы. Когда у пациента открытое ранение грудной клетки либо же двухсторонний перелом ребер, то течение воспалительного процесса легочных тканей отягощается.

В первые дни после травмы поврежденное место претерпевает некоторые изменения:

- Сосуды, близ расположенные к поврежденной области, наполняются кровью.

- В качестве результата переполнения сосудов кровью, капилляров и венул, наблюдается выпотевание плазмы и выход форменных клеток крови за рамки сосудов, то есть происходит диапедезное кровоизлияние.

- Отек тканей в месте травмации увеличивается, при этом стенки альвеол утолщаются благодаря интерстициальному отеку. Просвет альвеол заполняется слизью, в которой присутствует множество макрофагов, лейкоцитов и эритроцитов.

Невзирая на происходящие процессы в дыхательном органе, возникновение первых клинических проявлений наблюдаются лишь по истечении 2-3 суток. По этой причине, при закрытых травмах области груди, пациенты, преимущественно молодого и преклонного возраста, достаточно поздно обращаются за медицинской помощью.

Таким образом, происходит потеря времени, за счет которого у патологического процесса появляется возможность развиться – прогноз заболевания ухудшается, а длительность терапии возрастает.

Основные причины развития болезни

Видео в этой статье расскажет пациентам об особенностях лечения патологии.

Клиническая картина

Посттравматическая пневмония возникает в 95% случаев при травмах грудной клетки, которые сопровождаются шоковым состоянием и большой кровопотерей.

Выделяют 3 стадии посттравматического воспаления легких:

- начальная стадия, которая характеризуется приливом, отеком и гиперемией;

- стадия уплотнения тканей легких – происходит наполнение альвеол экссудатом;

- стадия разрешения.

Требуется своевременно разграничить признаки развивающегося воспалительного процесса тканей легких с симптоматическими проявлениями травматического повреждения грудной клетки.

Последствия травмы: пневмония.

К клиническим проявлениям посттравматического воспалительного процесса легочных тканей относятся следующие:

- Кашель, на начальных этапах непродуктивный, далее – с отхождением мокроты.

- Выделение слизи, характер – гнойный либо с прожилками крови.

- Одышка, которая возникает на стадии уплотнения тканей легких, когда значительная часть органа не участвует в процессе дыхания. Пациенты с травмами грудины жалуются на невозможность вдохнуть полной грудью.

- Болезненность в грудной клетке, а также – в месте травмации.

- Повышение общей температуры тела до 38.5-39 градусов и более.

- Возникает озноб, а также наблюдается повышенная работа потовых желез;

- Синдром интоксикации организма, который выражается отсутствием аппетита, общей слабостью и болями головы.

Важно! Когда в патологический процесс вовлекается плевра, то пациенты испытывают интенсивные боли, которые ограничивают возможность дыхания.

В плевральной полости могут скапливаться экссудат, воздух либо кровь. При их больших объемах в плевральной полости возникает ателектаз, то есть – спадение, легкого и смещение внутренних органов.

Посттравматическая пневмония может определяться благодаря перкуссии и при аускультации. При перкуссии, то есть – выстукивании, возникает притупление перкутурного звука над зоной воспаления.

При аускультации, иначе – выслушивании над легкими может наблюдаться следующее:

- в начальной стадии – крепитация, то есть потрескивания на вдохе;

- в стадии уплотнения – бронхофония (усиление звука голоса пациента);

- в том числе на этапе уплотнения – бронхиальное дыхание;

- также в стадии уплотнения – шум трения плевры;

- в стадии разрешения – крепитация на вдохе.

При травматическом повреждении грудной клетки на фоне развившейся пневмонии, которая не лечилась, быстро возникают симптоматические проявления, свойственные для недостаточности внутренних органов.

Может развиться недостаточность такого характера:

- дыхательная недостаточность;

- почечная недостаточность;

- сердечная недостаточность;

- полиорганная недостаточность.

Наиболее часто развивается дыхательная недостаточность на фоне воспаления легких. Она имеет следующее выражение со стороны организма, рассмотренные в таблице.

Нарушение дыхания.

| Признаки дыхательной недостаточности | |

| Симптом | Описание |

| Отдышка | Усиление одышки, при котором частота вдохов-выдохов повышается до 30 и более за 1 минуту. |

| Нарушения ритмичности дыхания | Нарушение ритмичности дыхания, то есть учащенное дыхание сменяет замедленное либо происходит его остановка. |

| Участие в процессе дыхания мышц | В процесс дыхания включаются вспомогательные мышцы, которые расположены в области шеи и плечевого пояса. |

| Развитие аритмии | Происходит учащение ритма биения сердечной мышцы, наблюдается аритмия. |

| Цианоз | Может наблюдаться выраженный цианоз покровов кожи – посинения носогубного треугольника, дистальных фаланг ног и рук. |

В качестве дополнения могут возникать интенсивные боли головы, которые не купируются обезболивающими фармакологическими средствами, но при этом их интенсивность понижается после кислородных ингаляций.

Диагностирование посттравматической пневмонии

Лабораторные обследования.

Когда в больницу поступает пациент с травмами области грудины, медицинский персонал всегда должен принимать во внимание высокую вероятность развития пневмонии посттравматического характера.

Важно! Для того чтобы диагноз «посттравматическая пневмония» мог быть поставлен, кроме симптоматических проявлений требуется подтверждение в виде вспомогательных диагностических мероприятий, которые выражены лабораторными анализами и аппаратными типами исследований.

К таким диагностическим мерам относятся следующие:

- анализ крови, общий;

- биохимия крови;

- бактериологический тест мокроты;

- микроскопия мокроты;

- анализ мочи;

- УЗИ плевральной полости;

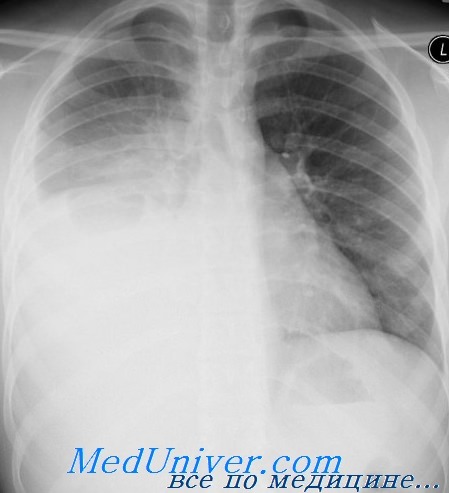

- рентгенография грудной клетки;

- серологический тест крови;

- иммунологический тест крови;

- бронхоскопия.

Ультразвуковая диагностика после травмирвания грудной клетки входит в перечень обязательных исследований, так как она способствует обнаружению воздушных скоплений, сгустков крови и экссудата в плевральной полости и позволяет отобразить степень смещения органов грудины при факте подобного скопления.

Рентгенография – наиболее информативный метод обследования.

Терапия

Как проходит процесс лечения.

Главной задачей лечения посттравматического воспаления легочных тканей выступает восстановление нормальной дыхательной функции.

Оно необходимо при следующих ситуациях:

- Когда дыхательные движения являются ограниченными вследствие болевого синдрома, пациенту требуется прием обезболивающей группы фармакологических средств.

- Когда в крови пациента обнаруживается умеренная гипоксемия, то есть – заниженный показатель кислорода, либо гиперкапния, то есть – завышенный показатель углекислого газа в крови, ему показаны кислородные ингаляции.

- Если на то имеется необходимость, пациента подсоединяют к аппарату искусственного вентилирования легких.

Антибактериальная терапия назначается пациенту до получения данных бактериологической диагностики в соответствии с предполагаемым возбудителем пневмонии.

Антибактериальная терапия

Наиболее часто прописываются антибактериальные препараты с широким спектром воздействия. Лечение заболевания при неотягощенном течении может проходить в домашних условиях, в таких случаях применяются следующие медикаменты:

- пенициллиновый ряд, представленный Ампициллином, Амоксиклавом, Бензилпенициллином;

- цефалоспорины, представленные Цефтриаксоном, Цефуроксимом;

- фторхиноллонами, представленными Моксифлоксацином, Левофлоксацином;

- комбинации антибиотиков, наиболее часто совмещения Эритромицина с Цефотаксимом либо Левофлоксацин с Цефтриаксоном.

Тем не менее, только врач может определить оптимальную методику лечения.

В рамках стационара назначаются такие комбинации антибактериальных средств:

- Имипенем с Линезолидом;

- Ципрофлоксацин с Цефепимом;

- Амикацин с Ванкомицином;

- Левофлаксацин с Цефоперазоном.

Когда посттравматическая пневмония возникает у ВИЧ-инфицированных, инструкция рекомендует применение таких средств как Бисептол, Бактрим либо Пентамидин.

Внимание! Антибактериальная терапия обязана продолжаться на протяжении всего периода лихорадки и до нормализации показателей общей температуры тела, в течении 3-4 суток подряд.

Когда рекомендован прием антибиотиков.

При отсутствии позитивного результата от антибактериальной терапии по истечении 2-3 суток, требуется пересмотреть главный антибиотик и заменить его другим. Данное уже выполняется по результатам бактериологического анализа мокроты и при определении чувствительности патогенных микроорганизмов к конкретным действующим веществам фармакологического средства.

От своевременности и грамотности лечащего специалиста и схемы лечения, которую он назначил зависит прогноз посттравматической пневмонии. По этой причине, при получении любой травмы в области груди крайне желательно посетить врача – для предотвращения фатальных последствий для здоровья. Цена отказа от лечения – здоровье и жизнь больного.

Источник

Воспаление легких при травме. Диагностика, лечениеДо половины пациентов со значительными повреждениями груди переносят пневмонию во время госпитализации. Точный диагноз пневмонии важен, так как несоответствующее использование антибиотиков увеличит микробное обсеменение и инфицирование пациента большим количеством устойчивых организмов. Все же диагностика и лечение легочной инфекции являются особенно трудными при наличии травмы груди. У всех пациентов с большими повреждениями груди выявляются патологические изменения при рентгенографии и нарушение оксигенации. Кроме того, системные воспалительные ответы на повреждение в настоящее время практически неотличимы от наблюдаемых при инфекциях. Таким образом, при всей ясности диагноза пневмонии, после повреждения груди его обычно поставить очень трудно. Поэтому наша практика состоит в подкреплении клинического диагноза пневмонии широким использованием бронхоскопического альвеолярного лаважа.”6 Этот подход очевидно несовершенен, и будет иметь существенную частоту ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Тем не менее, мы нашли, что он помогает существенно ограничить и сфокусировать антибиотикотерапию. Ранняя пневмония после повреждения груди обычно вызывается внебольничными организмами, такими как золотистый стафилококк, стрептококки и Н. influenza. Через 2-4 дня дыхательные пути колонизируются внутрибольничной флорой, такой как кишечные грам-отрицательные организмы и Pseudomonas sp. Этот переход ускоряется несоответствующим и длительным использованием эмпирических антибиотиков, применяемых в надежде на предотвращение инфекций в других травмированных местах. Точно так же диагностированные легочные инфекции нужно лечить насколько возможно узким антибиотическим режимом, учитывая, что многие инфекции окажутся полимикробными, а некоторые потребуют комбинированной лекарственной терапии. Часто требуется агрессивный эндобронхиальный туалет. Это может повлечь за собой трахеостомию и повторную бронхоскопию.

Во многих случаях ухудшение легочной функции после травмы груди будет связано как с местным повреждением, так и, возможно даже в большей степени, с системными воспалительными эффектами повреждения. Раннее острое повреждение легкого (ОПЛ) и более развернутый респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ), наблюдаемые после шока и травмы, считаются (почти всеми) следствием патологических взаимодействий полиморфноядерных (ПМЯ) нейтрофилов с эндотелиальными клетками (ЭК). Диагноз ОПЛ/РДСВ основывается на эмпирических критериях. Рентгенологические признаки изменения обычно диффузные, и не должно быть никаких признаков левожелудочковой недостаточности; но у пациентов с травмой груди сопутствующая патология часто лишает универсальности общепринятые критерии РДСВ. В действительности, РДСВ — диагноз исключения, и у всех пациентов с обширной травмой и легочной дисфункцией, вероятно, есть некоторый компонент ОПЛ/РДСВ. По этой причине лечение нацелено на минимизацию факторов, которые, как считается или предполагается, продлевают или усиливают ОПЛ/РДСВ. Теоретически, предотвращение шока и длительных периодов неполной реанимации может иметь профилактическое действие, но контроль этих состояний возможен редко. Существуют обоснованные подтверждения, что у пациентов с повреждениями груди может быть особый риск легочного ухудшения после фиксации переломов. Некоторых ситуаций вполне можно избежать. Наши исследования показывают, что ОПЛ после фиксации перелома может развиться тогда, когда воспалительные жидкости из гематомы в месте перелома попадают в кровоток. Такие жидкости могут активизировать ПМЯ нейтрофилы, и активация ПМЯ при активизации ЭК, увеличит их способность атаковать легкое. Потеря крови, несовершенная реанимация и переливание консервированной крови во время других операций могут также быть важными компонентами «второго удара» во время лечения перелома и могут способствовать форсированию РДСВ. Так как содержание воспалительных медиаторов в области перелома достигает максимума спустя 2-3 дня после повреждения, то у пострадавшего с множественной травмой и повреждением груди мы одобряем «реанимационный ортопедический» подход к выбору времени фиксации переломов длинных костей. Необходимая обработка раны и временная стабилизация выполняются рано в режиме контроля повреждений. Однако у пациентов в критическом состоянии мы предпочитаем задерживать окончательную фиксацию перелома до конца первой недели или до тех пор, когда у пациента улучшится легочная функция. Лечение конкретно острого РДСВ в настоящее время является поддерживающим. Ни один интервенционный или фармацевтический агент не показал значительной ценности в лечении посттравматического РДСВ. Несколько ограниченных серий продемонстрировали, что поздняя фиброзно-пролиферативная стадия РДСВ может в какой-то мере отвечать на кортикостероиды, но учитывая опасности стероидов, мы ждем проспективных данных перед тем, как начать использовать их повседневно. – Вернуться в раздел “травматология” Оглавление темы “Тактика при травмах грудной клетки”:

|

Источник