Воспаление оболочек головного мозга животных

Воспаление оболочек головного мозга (Meningocephalitis) встречается у всех видов животных, чаще болеют собаки и лошади. У животных в большинстве случаев менингит сопровождается одновременным воспалением твердой мозговой оболочки (Pachymeningitis), мягкой (Leptomeningitis) и паутинной (Arachnoiditis) и протекает остро. Подразделение воспалений мозга и его оболочек весьма условно, так как обычно развивается распространенное поражение с преимущественной локализацией в том или ином отделе – менингоэнцефалит (Meningoencephalitis).

Воспаление оболочек головного мозга (Meningocephalitis) встречается у всех видов животных, чаще болеют собаки и лошади. У животных в большинстве случаев менингит сопровождается одновременным воспалением твердой мозговой оболочки (Pachymeningitis), мягкой (Leptomeningitis) и паутинной (Arachnoiditis) и протекает остро. Подразделение воспалений мозга и его оболочек весьма условно, так как обычно развивается распространенное поражение с преимущественной локализацией в том или ином отделе – менингоэнцефалит (Meningoencephalitis).

Этиология. Основной причиной менингоэнцефалитов является инфекция. Наибольшее значение у животных имеют вирусные энцефаломиелиты, обусловленные нейротропными вирусами (энзоотический энцефаломиелит, бешенство) или пантротропными вирусами (болезнь Ауески, классическая и африканская чума, злокачественная катаральная горячка). Менингоэнцефалиты у животных могут развиваться при лептоспирозе и бактериальных инфекциях (туберкулез, листериоз, колибактериоз и диплококковая инфекция, чума плотоядных, инфекционный энцефаломиелит лошадей). Менингоэнцефалиты могут развиваться как вторичное заболевание при проникающих травмах черепа, при переходе воспалительного процесса с близко расположенных тканей (лобные пазухи, среднего уха, глаз, решетчатой кости), при остеомиелите, хирургическом сепсисе, эндометрите, эндокардите и гнойно — некротических процессах. Способствует возникновению менингитов ушибы и сотрясения головного мозга, аллергическое состояние вследствие простуды и интоксикаций, ослабления общей резистентности организма в результате перегреваний, переутомлений, длительной транспортировки животного и витаминно- минеральном голодании.

Патогенез. При менингоэнцефалитах бактериальной этиологии инфекционный агент попадает в мозговые оболочки и головной мозг лимфогенным или гематогенным путем, с ликвором из субдуральных или субарахноидальных пространств. Нейротропные же вирусы попадают в центральную нервную систему вдоль нервных путей. Размножение попавшего в головной мозг возбудителя сопровождается воспалительно – дистрофическими процессами в эндотелии капилляров, деструктивными процессами в нервных клетках. У большинства животных воспалительный процесс начинается в оболочках мозга и переходит на вещество мозга. Основной формой тканевой реакции центральной нервной системы при воспалении является артериальная гиперемия с периваскулярной инфильтрацией, ограниченной мезенхимой вокруг сосудов или распространенной и на окружающую перенхиму. В результате нарушения питания в нервных клетках развиваются дистрофические изменения вплоть до некроза.

Гиперемия мозговых сосудов, экссудация, затрудненный отток лимфы приводит у животного к повышению внутричерепного давления, расстройству функций мозга и возникновению общемозговых явлений. От того, где будет происходить локализация воспалительного процесса, у больного животного возникают разнообразные очаговые симптомы.

Клиническая картина. Клинически менингиты проявляются чрезвычайно разнообразно в зависимости от места локализации воспалительного процесса и степени поражения оболочек мозга.

В типичном случае острого течения менингита болезнь начинается с быстрого нарастания комплекса симптомов расстройства центральной нервной системы (менингеальный синдром): вялость, угнетенное состояние, ограниченная подвижность глазных яблок, «отсутствующий взгляд» животного. Походка становится шаткой, при ходьбе больное животное высоко поднимает конечности, спотыкается. Рефлексы замедляются и пропадают.

Затем у животного наступает припадок возбуждения, доходящий до буйства при котором животное стремится освободиться от привязи, рвется вперед, бросается из стороны в сторону, совершает манежные движения, ударяется об окружающие предметы, с беспокойством оглядывается вокруг, дрожит, фыркает, мычит. Дыхание у животного становится сопящим, появляется слюнотечение, судорожные сокращения мускулатуры. При судорожных сокращениях жевательной мускулатуры вытекающая слюна сбивается в пену. Периоды возбуждения, которые у животного продолжаются обычно несколько минут и редко до часа, сменяются резким угнетением: больное животное не в состоянии держаться на ногах, падает, поднимается с трудом. Поднявшись с пола, больное животное стоит безучастно, с низко опущенной головой.

При очаговом поражении головного мозга у животного появляется дрожание глазного яблока (нистагм), неравномерное расширение зрачка (анизокория), косоглазие, судорожные сокращения мускулатуры губ, ушей, переходящие в параличи мышц лица, век, язык и глотки.

Периоды угнетения чередуются с возбуждением, пока у животного не наступит коматозное состояние.

Температура тела у больных животных повышена, в течение болезни имеет место ее колебание. В период возбуждения частота пульса и дыхания у больного животного возрастает, а в период угнетения замедляется. Жвачка отсутствует, регистрируем гипотонию рубца (сокращения рубца резко ослаблены), перистальтика кишечника замедленна и ослаблена, брюшные стенки при пальпации напряжены.

Менингоэнцефалит у животных протекает остро (2-3 суток), при заболевание у животного возможно появление осложнений (аспирационная и гипостатическая пневмония).

Редко у животных бывает хроническое течение болезни, при котором общие мозговые явления выражены в меньшей степени. Очаговые симптомы менингоэнцефалита у животного проявляются косоглазием, слепотой, отклонением головы в сторону, судорогами и парезами.

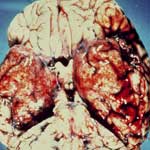

Патологоанатомические изменения. При вскрытии павших животных отмечаем гиперемию и отечность оболочек мозга, иногда с кровоизлияниями. Мозговые желудочки и субарахноидальное пространство переполнено ликвором, при гнойном менингите в субдуральном и судбарахноидальном пространствах обнаруживают гнойный экссудат. При гнойном энцефалите в веществе мозга обнаруживаем рассеянные абсцессы разнообразной величины. При энцефалитах, вызванных нейротропными вирусами, изменения в виде негнойного энцефалита лимфоцитарного типа локализуются преимущественно в сером веществе мозга. При гистологическом исследовании в оболочках мозга находят отторжение эндотелия кровеносных сосудов и периваскулярные инфильтраты клеток лимфоидного или гистиоцитарного типа.

Прогноз в большинстве случаев неблагоприятный. У выздоровевших животных остаются парезы, параличи или эпилептиформные судороги.

Диагноз ставится на основании анамнеза и характерной клинической картины (расстройство функции коры и подкорковых центров). В спинномозговой жидкости обнаруживают повышенное содержание белка с преобладанием глобулиновой фракции и большое количество клеточных элементов. Для ранней и объективной диагностики менингита прибегают к реакции Фридмана: к 1мл ликвора, полученного при цервикальной пункции, добавляют 0,05 мл (одну каплю) 1% -ного раствора калия перманганата. При менингите фиолетовое окрашивание ликвора переходит в красное или красно-бурое, а при гнойном менингите, добавлении 2-3капель 20%-ного раствора трихлоруксусной кислоты выпадает осадок.

Дифференциальный диагноз. При проведении дифференциальной диагностики в первую очередь необходимо исключить инфекционные болезни – бешенство, столбняк, злокачественную катаральную горячку, болезнь Ауески. Из незаразных болезней исключаем уремию, родильный парез, микотоксикозы, острую форму кетоза у коров и овец, солнечный и тепловой удар и отравления.

Лечение больных животных малоэффективно и оправдано только для ценных животных. Больное животное изолируют в просторных стойлах, с обильной подстилкой. Чтобы предотвратить возможность травматизации, стены обкладывают соломенными ковриками. Владельцы больного животного и обслуживающий персонал должны избегать шума и яркого света. Медикаментозное лечение должно быть комплексным, с учетом конкретного этиологического фактора, вызвавшего заболевание. При гнойном менингоэнцефалите применяют антибиотики, в том числе современные цефалоспоринового ряда. При негнойных и вирусных менингоэнцефалитах проводят курс лечения внутривенными введениями уротропина и глюкозы. Для уменьшения внутричерепного давления показана атлантоэпистрофейная или субокципитальная пункция. При выраженных симптомах возбуждения назначают седативные средства: хлоралгидрат (в клизмах и внутривенно), бромиды, аминазин, мединал, веронал, седуксин.

Во всех случаях применяют десенсибилизирующие средства (димедрол, пипольфен, супрастин, хлористый кальций).

Для уменьшения внутричерепного давления применяют мочегонные средства (манит, фуросемид, диакарб).

Для борьбы с ацидозом внутривенно вводят 4-5%-ный раствор бикарбоната натрия, крупным животным 400-800мл. С целью снятия дезинтоксикации организма внутривенно, капельно вводят гемодез, реополиглюкин.

При всех формах заболевания парентерально вводят витаминные препараты: В1, В6, В12, аскорбиновую кислоту. При показаниях – сердечные, при нарушении дыхания – цититон, лобелин. Для улучшения питания нервных клеток мелким животным дают лецитин. Для ускорения рассасывания воспалительных очагов применяют йодистые препараты: йодид калия или натрия, биохинол, сайодин.

Больных животных кормят измельченным, лучше полужидким кормом, водопой не ограничивают.

Профилактика менингоэнцефалитов основывается на своевременном и плановом проведении диагностических исследований (туберкулинизация и т.п.) и противоэпизоотических профилактических мероприятий (вакцинация, карантинирование и др.), радикальном лечении животных с различными гнойными процессами, особенно в области головы. Большое значение в профилактике имеет повышение резистентности организма, полноценное и сбалансированное кормление, предупреждение витаминно — минерального голодания и устранение факторов, способствующих возникновению болезни (простуда, переутомление и др.).

Источник

ÐÐСÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐ ÐÐÐÐÐЧÐÐ

ÐоÑпаление головного мозга – ÑÑжело пÑоÑекаÑÑÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑизÑÑÑаÑÑÑ Ð³Ð»Ñбокими ÑаÑÑÑÑойÑÑвами ÑÑнкÑии головного мозга. ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ ÑопÑовождаеÑÑÑ Ð¾ÑаговÑми поÑажениÑми Ñкани головного мозга и его оболоÑек в виде гнойного и негнойного вое Ð¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ð°, пÑи коÑоÑÑÑ Ð¾Ð±ÑазÑÑÑÑÑ Ñазной велиÑÐ¸Ð½Ñ Ð°Ð±ÑÑеÑÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ негнойнÑе воÑпалиÑелÑнÑе оÑаги.

ÐÑиологиÑ. ÐоÑпаление головного мозга и его оболоÑек (менингоÑнÑеÑалиÑ) Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð² ÑезÑлÑÑаÑе виÑÑÑнÑÑ Ð¸ бакÑеÑиалÑнÑÑ Ð¸Ð½ÑекÑий, ÑÑавм ÑеÑепа, ÑдаÑов Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñеждением ÑеÑепнÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей и инвазии головного мозга. ÐозбÑдиÑÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¿Ð°Ð´Ð°ÑÑ Ð² мозг лимÑогеннÑм и гемаÑогеннÑм пÑÑем. Ð ÑезÑлÑÑаÑе воÑÐ¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑажаеÑÑÑ Ð½ÐµÑÐ²Ð½Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð½Ñ Ð¸ поÑвлÑÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ñие мозговÑе ÑвлениÑ.

СимпÑомÑ. ÐоÑпаление ÑазвиваеÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑо, внаÑале поÑвлÑеÑÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелÑное ÑгнеÑение. ÐÑмеÑаÑÑÑÑ Ð±ÐµÑÑелÑнÑе Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¿ÐµÑед, Ð¿Ð¾Ñ Ð¾Ð´ÐºÐ° как Ð±Ñ Ð·Ð°ÑÑÑÐ´Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¸ иногда невеÑнаÑ. У живоÑного замеÑно повÑÑаеÑÑÑ ÑеакÑÐ¸Ñ Ð½Ð° звÑк, пÑикоÑновение, иÑÑезаÑÑ ÑÑловнÑе ÑеÑлекÑÑ. ÐаÑем ÑеÑез неÑколÑко ÑаÑов поÑвлÑеÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð±Ñждение, живоÑное Ñ Ð²Ð°ÑÐ°ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑоÑонние пÑедмеÑÑ, лÑгаеÑÑÑ, ÑпиÑаеÑÑÑ Ð² ÑÑÐµÐ½Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¾Ð¹, иногда падаеÑ. РлежаÑем положении

оÑное Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð² ÑоÑÑоÑнии ÑиÑмиÑнÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð²Ð°ÑелÑнÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð¹. ÐозбÑждение Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑменÑÑÑÑÑ ÑоÑÑоÑнием ÑонливоÑÑи. ÐÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ в ÑÑадии возбÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑаÑÑое, пÑи ÑгнеÑении -глÑбокое, за оÑведÑенное, пÑлÑÑ ÑаÑÑÑй. ТемпеÑаÑÑÑа Ñела повÑÑена, в ÑÑжелÑÑ ÐлÑÑаÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð½Ð¸Ð¶Ðµ ноÑмÑ. ÐÑи поÑажении оÑделÑнÑÑ ÑенÑÑов наблÑдаеÑÑÑ Ð´Ñожание глазного Ñблока и коÑоглазие, ÑÑдоÑоги жеваÑелÑнÑÑ Ð¼ÑÑÑ. Ðногда поÑвлÑÑÑÑÑ Ð¿Ð°ÑалиÑи мÑÑÑ Ð»Ð¸Ñа, ÑзÑка, глоÑки, век или одной ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÑÑловиÑа. ÐивоÑное пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ ÐºÐ¾Ñм как Ð±Ñ Ð±ÐµÑÑознаÑелÑно, забÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐµÐ³Ð¾ во ÑÑÑ, а пÑи пиÑÑе погÑÑÐ¶Ð°ÐµÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñ Ð²ÑÑе ноздÑей в водÑ.

Ðиагноз. Ðиагноз, ÑÑавÑÑ Ð½Ð° оÑновании даннÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð¼Ð½ÐµÐ·Ð° Ñ ÑÑеÑом клиниÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñизнаков. РдиÑÑеÑенÑиалÑном оÑноÑении ÑледÑÐµÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð² Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð±ÐµÑенÑÑво.

ÐеÑение. ÐолÑнÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¿ÐµÑеводÑÑ Ð² оÑделÑнÑе помеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¾Ð±Ð¸Ð»Ñной подÑÑилкой и во избежание ÑÑавм Ñ Ð¾Ð±Ð¸ÑÑми ÑоломеннÑми маÑами ÑÑенами. ÐÑи задеÑжке моÑи или кала пеÑиодиÑеÑки ÑдалÑÑÑ Ð¸Ñ Ð¼ÐµÑодом каÑеÑеÑизаÑии моÑевого пÑзÑÑÑ Ð¸ поÑÑановки клизм или даÑей ÑлабиÑелнÑÑ Ð¿ÑепаÑаÑов. ÐазнаÑаÑÑ Ð°Ð½ÑибиоÑики, ÑÑлÑÑаниламиднÑе пÑепаÑаÑÑ, ÑеÑдеÑнÑе веÑеÑÑва. ÐнÑÑÑивенно вводÑÑ ÑаÑÑвоÑÑ Ð³Ð»ÑкозÑ, ÑлÑконаÑа калÑÑиÑ. ÐÑи ÑилÑном беÑпокойÑÑве ÑекомендÑÑÑ Ð±ÑомидÑ, Ñ Ð»Ð¾ÑалгидÑаÑ, аминазин, ме-дннал. ÐÐ»Ñ ÑаÑÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ÑпалиÑелÑнÑÑ Ð¾Ñагов пÑименÑÑÑ Ð²Ð½ÑÑÑÑ ÐºÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ наÑÑÐ¸Ñ Ð¹Ð¾Ð´Ð¸Ð´ в дозе 10-15 г кÑÑпнÑм живоÑнÑм, 2-5 г ÑвинÑÑм, овÑам и 0,2-1 г Ñобакам. ÐÐ¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ Ð¸Ð½ÑекÑии виÑаминов B1, Ð6, Ð12, С, назнаÑаÑÑ Ð¼Ð¾ÑегоннÑе.

ÐÑоÑилакÑика. ÐÑÐµÐ´Ð¾Ñ ÑанÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑи головÑ, а Ñакже Ð¾Ñ Ð¸Ð½ÑекÑионнÑÑ Ð¸ паÑазиÑаÑнÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

Характеризуется глубоким расстройством функций коры, подкорковых и вегетативных центров. Изолированное поражение только вещества мозга (Encephalitis) встречается относительно редко. В большинстве случаев регистрируют одновременно поражение вещества мозга и мозговых оболочек (воспаление твердой оболочки — Pachymeningitis, мягкой — Leptomeningitis, паутинной — Arachnoiditis). Классифицируют по происхождению на первичные и вторичные, по течению — на острые и хронические, по характеру поражения — на негнойные и гнойные. Встречается у всех видов животных. При одновременном поражении спинного мозга заболевание классифицируют как менингоэнцефаломиелит.

Этиология. Основной причиной менингоэнцефалита является инфекция. Наибольшее значение имеет вирусный менингоэнцефалит, обусловленный нейротропными или пантропными вирусами — бешенство, болезнь Ауески (псевдобешенство), инфекционный энцефалит лошадей, злокачественная катаральная горячка, болезнь Борна лошадей, энзоотический энцефалит овец и крупного рогатого скота, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, вирусная вертячка овец, чума плотоядных, трансмиссивная губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота.

Менингоэнцефалит вызывается различными микробами, грибками, то есть имеет инфекционную природу. Менингоэнцефалитом могут осложняться некоторые бактериальные болезни (листериоз, лептоспироз, туберкулез, мыт, колибактериоз и диплококковая инфекция телят, хламидиоз, пастереллез, бор- релиоз собак и др.), паразитарные болезни (ценуроз, цистицеркоз, эхинокок- коз), протозойные заболевания (бабезиоз и токсоплазмоз), клостридиальные инфекции (ботулизм, столбняк), грибковый менингоэнцефалит (кандидоз, аспергилез, криптококкоз кошек и собак). Сравнительно часто менингоэнцефалит развивается при ранении костей черепа, вследствие перехода воспаления с близкорасположенных тканей (лобной пазухи, среднего уха, глаз, решетчатой кости) при сепсисе и тромбоэмболии при гангрене легких, эндокардите, эндометрите и гнойно-некротических процессах.

Энцефалопатии и невропатии связаны с нарушением обмена веществ.

При недостаточности тиамина развивается цереброкортикальный некроз (по- лиэнцефаломаляция) телят, магния — пастбищная тетания крупного рогатого скота, кальция — гипокальциемия или родильный парез, высокий уровень аммония в крови приводит к уремической энцефалопатии. Иногда менингоэнцефалит может возникнуть на аллергической основе (вакцинация против бешенства, чумы плотоядных, аутоиммунные состояния) или при интоксикациях (микотоксикозы, фотосенсибилизация, эндотоксины, органические токсины и др.).

Способствуют возникновению заболевания переохлаждение, перегревание, перенапряжение и другие факторы, снижающие резистентность организма.

Патогенез. При менингоэнцефалите бактериального происхождения возбудитель попадает в мозговые оболочки и мозг гематогенным или лимфогенным путем. Нейротропные вирусы, имеющие сродство (тропизм) к нервной ткани, проникают в центральную нервную систему вдоль нервных путей. Воспалительный процесс в оболочках мозга, субарахноидальном пространстве, сером и белом веществе сопровождается воспалительно-дистрофическими изменениями эндотелия капилляров, деструктивными процессами в нервных клетках. Основной формой тканевой реакции при менингоэнцефалите в острый период заболевания является артериальная гиперемия с периваскуляр- ной инфильтрацией, ограниченной мезенхимой вокруг сосудов, геморрагии, пролиферация микроглии, иногда в виде узелков, дегенерации нейронов (тиг- ролиз, атрофия, нейронофагия) и нервных волокон (демиелинизация, дегенерация). Отмечается диффузная инфильтрация нервной ткани, особенно пе- риваскулярных пространств, мононуклеарами, плазматическими клетками, полинуклеарами. В результате раздражения рецепторов мозговых оболочек отмечается гиперсекреция ликвора и задержка его резорбции, что приводит к развитию водянки головного мозга и повышению внутричерепного давления, сдавливанию корешков черепно-мозговых нервов, расстройству функций мозга и возникновению общемозговых явлений.

В зависимости от локализации воспалительного процесса возникают и разнообразные очаговые симптомы.

Симптомы. Клиническое проявление болезни может быть различным в зависимости от возбудителя, локализации патологического процесса, течения заболевания. Наличие характерных симптомов позволяет поставить диагноз меникгоэнцефалита.

В начале продромального периода, который свойствен всем инфекционным заболеваниям, повышается температура тела, появляется одышка, снижается аппетит, ухудшается общее состояние и изменяется поведение животных. В зависимости от локализации патоморфологических изменений развивается весьма своеобразное сочетание общемозговых и очаговых симптомов поражения центральной нервной системы.

Рис. 136 Парез тазовых конечностей при менингоэнцефалите

Общемозговые симптомы характеризуются угнетенным состоянием, вялостью, нарушением координации движений. Походка становится шаткой, при ходьбе животное высоко поднимает конечности, спотыкается. Рефлексы замедляются и пропадают. Через несколько часов после заболевания при преимущественном поражении оболочек мозга наступает припадок возбуждения, доходящий до буйства: животное стремится освободиться от привязи, рвется вперед, совершает манежные движения, с беспокойством оглядывается вокруг, дрожит, отмечается светоооязнь. газвиваетсн мвиинге- альный синдром, для которого характерно расширение зрачков, малоподвижность глазных яблок, повышенная чувствительность к шуму и свету, ригидность мышц шеи и затылка, гиперстезия кожи, повышение сухожильных рефлексов, парезы и параличи конечностей (рис. 136), а также тремор и мышечная гипотония. В дальнейшем развиваются прогрессирующие угнетение, рвота у собак и свиней, расстройство акта глотания, угасание и полная потеря рефлексов, нарушение координации движений, расстройства вегетативной регуляции сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.

При поражении коры головного мозга и его оболочек, как правило, развиваются очаговые симптомы поражения центральной нервной системы. Характерными клиническими признаками синдрома поражения головного мозга являются сильное возбуждение, агрессия, сменяющиеся депрессией, сонливостью вплоть до коматозного состояния, судорожные сокращения мышц, ослабление условных рефлексов. При выпадении функции коры головного мозга исчезают все реакции на слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые раздражения. Возникают эпилептические припадки. При поражении продолговатого мозга может наступить смерть от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров.

Очаговые симптомы проявляются дрожанием глазного яблока (нистагм), неравномерным расширением зрачков, косоглазием, опусканием верхнего века, опусканием уха, отвисанием нижней челюсти. При офтальмоскопии отмечается застойный сосок. Из других очаговых симптомов следует отметить тризм, судорожное сокращение мышц губ, крыльев носа, ушей, ригидность затылка, паралич языка (рис. 137, 138).

Патоморфологические изменения. Отмечают гиперемию оболочек и сосудов мозга, отек и инфильтрацию отдельных его участков. В субарахнои- дальном пространстве — мутная желтая или красноватая жидкость или гнойный экссудат. При гнойном энцефалите в веществе мозга обнаруживают

рассеянные абсцессы различной величины. При энцефалите, вызванном нейротропными вирусами, изменения в виде негнойного энцефалита лимфоцитарного типа локализуются преимущественно в сером веществе мозга.

Рис. 137 Паралич языка у лошади

Рис. 138 Паралич языка у коровы

Диагноз и дифференциальный диагноз. При постановке диагноза учитывают анамнез и клинические признаки, но наиболее важным и диагностически ценным является исследование цереброспинальной жидкости, в которой обнаруживают лимфоцитарный плеоцитоз от 20—175 клеток в 1 мкл, умеренное увеличение белка, который определяют с помощью реакции Фридмана: к 1 мл ликвора прибавляют 0,05 мл (одну каплю) 1%-го раствора перманганата калия. Фиолетовое окрашивание ликвора при менингоэнцефалите переходит в красное или красно-бурое, а при добавлении 2-3 капель 20% -го раствора трихлоруксусной кислоты выпадает осадок, свидетельствующий о высоком содержании белка. При субокципиталь- ной пункции ликвор вытекает под повышенным давлением. В крови отмечаются лейкоцитоз, повышенное СОЭ. При компьютерной томографии головного мозга у собак выявляются локальные изменения, возможна картина объемного процесса при геморрагических менингоэнцефалитах височной доли. При исследовании глазного дна иногда наблюдаются застойные диски зрительных нервов.

При постановке дифференциального диагноза следует иметь в виду инфекционные болезни, сопровождающиеся поражением мозга, в первую очередь бешенство (агрессия, параличи), столбняк (тетанические судороги без потери сознания), злокачественную катаральную горячку (характерные изменения слизистых оболочек), болезнь Ауески (отсутствие агрессивности, кожный зуд). Из незаразных болезней исключают цереброкортикальный некроз, родильный парез, кетоз, уремию и отравления.

Прогноз. В большинстве случаев неблагоприятный. У выздоровевших животных остаются парезы, параличи или эпилептиформные припадки.

Лечение. Больных изолируют в просторных станках с толстой подстилкой, собак помещают в отдельные клетки, предоставляют им покой и диетическое кормление. Лечение менингоэнцефалитов включает этиотропную, патогенетическую, симптоматическую и восстановительную терапию.

Этиотропная терапия. При вирусном менингоэнцефалите (чума плотоядных и пушных зверей, вирусный энцефаломиелит лошадей) в качестве специ

фических средств используют сыворотки, гамма-глобулины и иммуноглобулины для различных видов животных.

Применяют также противовирусные неспецифические средства защиты для животных: лейкоцитарный интерферон, реальдерон, реаферон, миксофе- рон, спленоферон, кинорон, циклоферон. Используют противовирусные препараты — нуклеазы, задерживающие размножение вируса (РНКазу внутримышечно на изотоническом растворе до 1000 мг препарата в сутки, через

4-6 часов).

При вторичных менингоэнцефалитах применяют антибиотики и сульфаниламидные препараты в максимально допустимых дозировках. Терапевтический успех лечения антибиотиками зависит от способности лекарственного средства преодолевать гематоэнцефалический барьер.

Предпочтительными препаратами являются антибиотики пенициллинового ряда: пенициллин в по 20000 МЕ/кг каждые 4 часа, ампициллин или ампи- окс по 50 мг/кг каждые 6 часов, хлорамфеникол (левомицетин) по 50 мг/кг каждые 4-6 часов, цефалоспориновые антибиотики (кефзол, клафоран, це- фазолин и др.) по 50-100 мг/кг 2-4 раза в день, энрофлоксацин по 5 мг/кг каждые 12 часов.

Патогенетическая терапия при менингоэнцефалите направлена на:

1.Дегидратацию и борьбу с отеком и набуханием мозга (10-20%-й раствор манитола по 1-1,5 г/кг внутривенно, лазикс, фрузекс, диакарб, 30%-й глицирол по 1—1,5 г/кг внутрь). Для уменьшения внутричерепного давления показана цервикальная или субокцепитальная терапия, а также гормональная терапия (АКТГ, преднизолон в дозе 0,5 мг/кг массы тела 2 раза в день, дексаметазон по 0,15 мг/кг в день внутривенно или внутримышечно).

2.Улучшение микроциркуляции головного мозга (внутривенно капельное введение реополиглюкина, реоглюмана, реогема, реомакродекса из расчета 10-20 мл/кг массы тела 1-2 раза в день).

3.Поддержание гомеостаза и водно-электролитного баланса (парентеральное и энтеральное питание, хлорид калия, 5%-я глюкоза, реополиглю- кин с глюкозой, 4% -й раствор гидрокарбоната натрия, который применяют при наличии ацидоза).

4.Устранение сердечно-сосудистых расстройств (20%-й раствор камфоры, сульфокамфокаин, сердечные гликозиды).

5.Нормализацию дыхания (поддержание проходимости дыхательных путей, оксигенотерапия, гипербарическая оксигенация, при бульбарных параличах — интубация или трахеостомия, искусственная вентиляция легких).

6.Восстановление метаболизма мозга (витамины С, группы В, в том числе никотиновая кислота, а также аминалон, ноотропил, пирацетам, глю-

аминовая кислота, церебролизат, церебролизин).

Симптоматическая терапия направлена на купирование сильного беспо койства животных и эпилептического статуса. С этой целью применяют седативные средства: хлоралгидрат (в клизмах или внутривенно), бромид натрия или калия, начальная дозировка 30—40 мг/кг с постепенным увеличением, диазепам из расчета 0,25-0,5 мг/кг массы тела до подавления эффекта, фенобарбитал по 4—6 мг/кг ежедневно.

При гиперкинезах, эпилептических припадках и парезах назначают препараты, улучшающие метаболизм в мозге и мышечной ткани (АТФ, кокар- боксилаза, церебролизин, глутаминовая кислота, витамины группы п, витамин Е, церебролизин), анаболические гормоны, препараты, улучшающие нервно-мышечную проводимость (дибазол, галантамин, прозерин, стрихнин). Большое значение для восстановления двигательных функции имеют

массаж и физиотерапия.

Профилактика. Своевременное и плановое проведение диагностических и противоэпизоотологических профилактических мероприятий (вакцинация, ка- рантинирование и т. п.), своевременное лечение животных с различными гнои- ными процессами, особенно в области головы.

Большое значение имеют повышение резистентности организма, полноценное и сбалансированное кормление, предупреждение витаминно-минерального голодания и устранение факторов, способствующих возникновению болезни (простуда, переутомление и др.).

- БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА ВОСПАЛЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕК – MENINGOMYELITIS

- АНЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕК – ANEMIA CEREBRA ЕТ MENINGUM

- ГИПЕРЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО ОБОЛОЧЕК – HYPEREMIA CEREBRA ET MENINGUM

- БОЛЕЗНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СОЛНЕЧНЫЙ УДАР (ГИПЕРИНСОЛЯЦИЯ, ГЕЛИОЗИС) – HELIOSIS

- БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Меиингоэнцефалит (Meningoencephalitis)

- Головной мозг

- ГОЛОВНОЙ ОТДЕЛ

- 8.3. Рассудочная деятельность и сложность строения мозга

- ВОСПАЛЕНИЕ ПИЩЕВОДА – OESOPHAGITIS

- 8.3.2. Повреждение участков мозга и способность к экстраполяции

Источник