Воспаление под мышками и в паху

На чтение 7 мин. Просмотров 2.1k. Обновлено 23.06.2020

Сегодня на alter-zdrav.ru мы поговорим о гидрадените, обсудим причины его возникновения, основные симптомы, стадии заболевания, способы лечения и профилактики.

Сегодня на alter-zdrav.ru мы поговорим о гидрадените, обсудим причины его возникновения, основные симптомы, стадии заболевания, способы лечения и профилактики.

Что это такое гидраденит

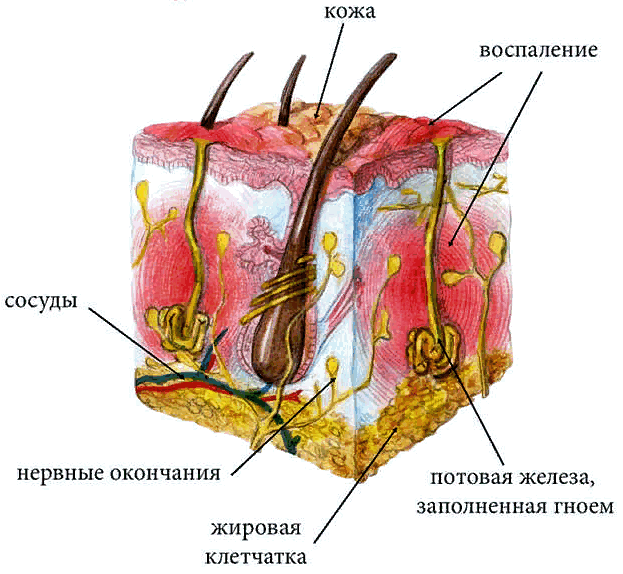

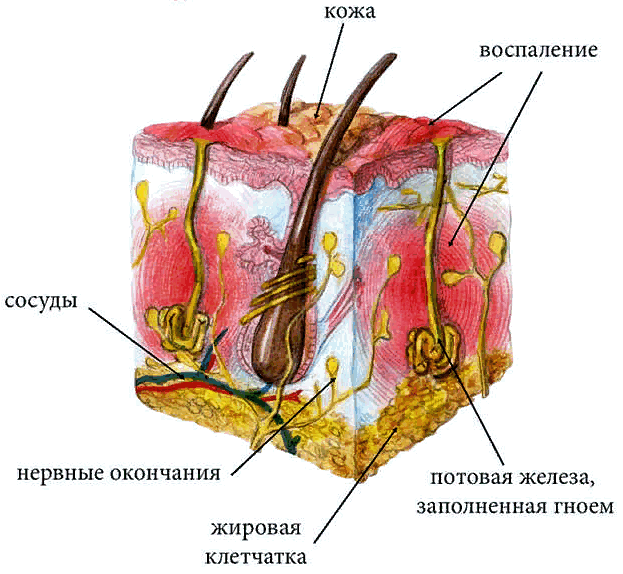

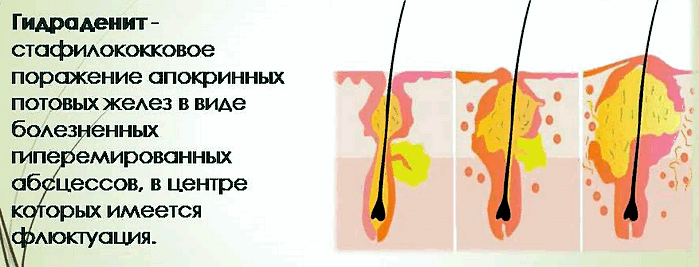

Гидраденитом (лат. hidradenitis)принято называть гнойное воспаление, локализующееся в апокриновых железах. Поражаются в основном области подмышечных впадин и паха. Но в редких случаях можно наблюдать гидраденит потовых желез пупка, гениталий, промежности, ануса, сосков, части головы, покрытой волосами.

Апокриновая железа достаточно объемная, глубоко расположенная, выходящая в волосяной фолликул. У детей и стариков она не активна, так как начинает функционировать при половом созревании и угасает к старости. У женщин потовых желез больше. Поэтому подвержены гидрадениту они чаще мужчин. Но согласно статистическим данным у мужчин в основном поражаются железы в паху, а у женщин в подмышечных впадинах.

Выделяют несколько возбудителей заболевания, но чаще всего им является золотистый стафилококк.

Причины гидраденита

- Снижение защитных сил организма.

- Общее переохлаждение.

- Последствие некоторых дерматологических заболеваний.

- Болезни эндокринной и гормональной системы, климакс.

- Повышение потливости и изменение кислотно-щелочного равновесия пота.

- Несбалансированное питание, недостаток витаминов и микроэлементов.

- Избыточная масса тела.

- Недостаточная гигиена.

- Различные повреждения целостности кожи – порезы, расчесы.

- Ношение неудобной, давящей одежды.

Стадии и формы гидраденита

В зависимости от течения гидраденит делят на острый и хронический. По тяжести протекания — на легкий, средний и тяжелый.

Формы

- Острая или гнойная. Состояние больного тяжелое, сопровождающееся субфебрильной температурой тела и болью в пораженной области. Воспалительный процесс развивается быстро и без должного лечения угрожает жизни человека.

- Хроническая. В основном это повторный процесс, возникающий либо при некачественном лечении, либо при ослабленном иммунитете. Воспаление длительное, но состояние не такое тяжелое, как в острой форме. Периодически возникают обострения хронического гидраденита. При отсутствии лечения площадь инфильтрата разрастается.

- Узловая форма. Часто ее причиной является попадание возбудителя болезни в поврежденные участки кожи (при бритье старым или чужим станком, при недостаточной гигиене). Формируется узел, который легко переходит в острую форму.

Стадии

Опираясь на форму и стадию гидраденита, врач терапевт или хирург назначает соответствующее лечение.

- Формирование уплотнения. Болезненные ощущения либо незначительные, либо вообще отсутствуют.

- Накопление гноя. Он имеет сметанообразную консистенцию и желтоватый цвет.

- Вскрытие гнойника.

Симптомы гидраденита — как выглядит

Для гидраденита характерно возникновение рецидивов. Поэтому самостоятельное избавление от него практически невозможно. В некоторых случаях человек не ощущает тревожных симптомов, подозревая другие кожные патологии.

- Патогенные микроорганизмы с лимфотоком проникают в апокриновую потовую железу и захватывают близлежащие ткани подкожной клетчатки. В этом месте формируется уплотнение диаметром не более 2 см. Его форма может быть круглая, но чаще грушевидная. Благодаря этому гидраденит имеет второе название – сучье вымя (напоминает соски животного).

- Ноющая боль в области уплотнения. При надавливании она заметно усиливается.

- Кожа отечна. Приобретает красные и бордовые цвета с синюшным оттенком.

- Местная и общая температура тела повышены.

- Симптомы интоксикации – слабость, усталость, головная боль.

- Через несколько дней верхушка уплотнения становится мягкой. Формируется гнойное содержимое.

- Движения конечностью болезненны (если гидраденит подмышечной впадины, то рукой, если в паху, то ногой).

- Со временем, особенно без соответствующего лечения, в воспалительный процесс вовлекаются соседние потовые железы. Инфильтраты сливаются между собой и достигают весьма крупных размеров.

- Кожа в этом месте приобретает характерные бугры. В среднем процесс не превышает двух недель, но в осложненных случаях он затягивается более чем на 30 дней.

Диагностика гидраденита

Диагностика очень важный процесс. Ведь такие заболевания, как фурункул, карбункул, флегмона, атерома, лимфаденит имеют схожую клиническую картину, но другое лечение.

Врач проводит осмотр пораженных тканей, проводит опрос (когда началось заболевание, были ли предшествующие факторы, выраженность симптомов), выявляет наследственную предрасположенность.

К лабораторным исследованиям относят иммунограмму и бактериологический анализ отделяемого из вскрывшегося гнойника.

Лечение гидраденита

Лечение легкой и средней степени тяжести болезни проводят амбулаторно, так как пациент не опасен для окружающих. Осложненные формы требуют госпитализации.

Диета

В период лечения рекомендуется воздержаться от продуктов, усиливающих патологический процесс. Это кондитерские и мучные изделия, копчености, острые, жирные и соленые блюда, пряности и приправы, алкоголя.

В рацион необходимо включить:

- Свежие сезонные овощи, зелень и фрукты.

- Растительные масла, обогащенные витаминами группы А и Е.

- Нежирное мясо кролика, теленка, курицы и морепродукты. Лучше всего запекать или готовить на пару.

- Молочные и кисломолочные напитки, творог, сметана.

- Крупы. Наиболее полезны рис, чечевица, овсянка.

- Яичный желток.

- Поливитамины, особенно никотиновая и фолиевая кислота.

Медикаментозное лечение

- Антибиотики. Препараты могут назначаться как перорально, так и внутримышечно. Курс лечения не более двух недель. В зависимости от вида возбудителя принимаются тетрациклин, вибрамицин, эритромицин, цефалексин, доксициклин, амоксиклав, ципрофлоксацин, клиндамицин.

- Антигистамины. Тавегил, кларитин, аллергодил, телфаст, фенистил, пипольфен.

- Иммуностимуляторы. Полиоксидоний, настойка элеутерококка и эхинацеи, галавит.

Местное лечение

Местная терапия оказывает положительное действие – препарат поступает в ткани в течение нескольких минут и не травмирует органы пищеварения.

- Мазь левомеколь, мазь Вишневского, ихтиоловая мазь.

- Примочки, смоченные в растворе антибиотика, лекарственных трав (календула), смеси из йода и димексида.

- Комбинированный препарат офломелид. Он включает в себя антибактериальное средство, ранозаживляющее и обезболивающее.

- Лечение сухим теплом. Можно прогревать пораженное место лампой для физиолечения или нагреть утюгом хлопчатобумажную чистую ткань и приложить к гнойнику. Прогревание разрешено только до размягчения центра инфильтрата.

Хирургическое лечение

Оперативным путем вскрывают только те гнойники гидраденита, которые не поддаются консервативному лечению или воспалительный процесс разрастается слишком быстро.

- Кожа обрабатывается антисептическим раствором.

- Делается разрез вдоль уплотнения, захватывая здоровые участки кожи.

- Удаляется гнойное содержимое, промывается рана.

- Удаляется участок подкожно жировой клетчатки, так как в нем скапливается патогенная микрофлора.

При тяжелых рецидивах проводится более серьезная операция.

- Также вскрывается воспалительный очаг и удаляется ткань.

- Удаляется участок кожи и клетчатки под ней.

Физиотерапия

Физиолечение недопустимо в остром периоде и при вскрытии гнойника. Оно назначается после операции и для ускорения созревания инфильтрата.

- Электрофорез.

- Дарсонваль.

- УФО, УВЧ.

- Магнитотерапия.

Лечение гидраденита народными средствами

Нетрадиционное лечение гидраденита допустимо лишь при очень легком течении. В других ситуациях состояние может осложниться. В любом случае перед использованием каких-либо народных средств нужна консультация лечащего врача.

- Компресс из творога. Приготовить смесь из творога, сметаны и масла сливочного в равных пропорциях. Хорошо перемешать и приложить к инфильтрату на ночь. Можно закрепить бельем, лейкопластырем. Смесь готовить непосредственно перед применением. Проводить до полного исцеления.

- Медовый компресс. Одну ложку меда растопить на водяной бане и смешать с мукой до получения густого теста. На ночь прикладывать к воспаленному месту, накрывая пищевой пленкой. Хранить такую смесь нельзя, готовить каждый раз свежую.

- Смесь из мыла и лука. Лук в количестве 50 гр мелко нарезать. Хозяйственное мыло в том же количестве натереть. Свиной жир (150 гр) растопить. Смешать полученные ингредиенты до однородности. Остудить до комнатной температуры и готовить компресс. На кусок чистой ткани нанести смесь слоем в 3 см и приложить к очагу воспаления. Закрепить пластырем. Менять повязку по мере вытягивания гноя. Хранить оставшуюся смесь в прохладном месте не более 1,5 недели.

Профилактика и прогноз

В качестве профилактических мер гидраденита хорошо себя зарекомендовали своевременное лечение хронических болезней, ношение удобной одежды из натуральных тканей, предупреждение травмирования кожи и немедленная обработка ран антисептиками. Также рекомендуется правильное питание, соблюдение режима дня и физической активности.

Прогноз заболевания при правильном лечении и уходе благоприятный. При игнорировании требуемых мер, возможно развитие сепсиса, абсцесса, остеомиелита.

Источник

Лимфатические узлы – это фильтры, которые очищают лимфу от бактерий, вирусов, токсинов и продуктов клеточного распада. Все перечисленные агенты попадают в лимфу из периферических тканей и обезвреживаются иммунными клетками в лимфоузлах. Кроме того, в них же происходит созревание Т-клеточного звена иммунитета: Т-хелперов и Т-киллеров, которые отвечают за противоопухолевую и противовирусную защиту организма.

Лимфатические узлы, собирающие лимфу из определенной части тела, называются регионарными. От нижних конечностей, промежности и половых органов лимфа протекает через паховые лимфоузлы. Они лежат справа и слева от промежности в области паховой связки и крупных сосудов нижней конечности, прикрытые сверху подкожно-жировой клетчаткой и кожей. Воспаление лимфоузлов паха носит название лимфаденит паховой области. Заболевание встречается у лиц обоего пола и чаще развивается у детей, молодых и зрелых людей.

Следует понимать, что не любое увеличение лимфоузлов в паху называется лимфаденитом. Подобная реакция возникает при воздействии вирусных инфекций, избыточного пребывания на солнце, аутоиммунных процессах, перегревании и свидетельствует об активации Т-клеточного звена иммунитета. Иммунные клетки в узлах активно размножаются и развиваются, что приводит к функциональной гиперплазии (увеличению количества) лимфоидной ткани. У здоровых людей могут быть увеличены до 5 групп лимфоузлов, что не считается патологией. Окончание –ит в слове лимфаденит означает воспалительные изменения в ткани лимфоузла, о которых речь пойдет ниже.

Причины

В подавляющем числе случаев паховый лимфаденит вызывают патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Они проникают в лимфоузлы из очага воспаления, который локализуется в наружных половых органах, промежности либо в тканях нижней конечности. К основным возбудителям лимфаденита относятся:

- стафилококки;

- стрептококки;

- микобактерии туберкулеза;

- хламидии;

- иерсиния пестис (чумная палочка);

- франсиелла туляренсис (возбудитель туляремии);

- риккетсии;

- вирус клещевого энцефалита;

- ВИЧ;

- спирохеты.

Как правило, воспаление паховых лимфоузлов развивается на фоне основного заболевания, как проявление диссеминации возбудителя с током лимфы. К появлению лимфаденита приводят следующие состояния:

- фурункулы нижней конечности и промежности;

- инфицированные ссадины, порезы, раны;

- нагноившиеся трофические язвы;

- остеомиелит костей нижних конечностей;

- рожистое воспаление кожи нижних конечностей, нижней половины живота, ягодиц;

- венерические заболевания (сифилис);

- грибковое поражение ногтей и кожи стоп;

- флегмона или абсцесс в тканях нижней конечности и промежности.

Иногда лимфаденит – это один из признаков растущей опухоли лимфоидной или иных тканей:

- лимфомы;

- лимфогранулематоза;

- метастазов меланомы, расположенной на нижних конечностях, промежности, ягодицах;

- метастазов опухолей наружных половых органов.

В каждой половозрастной группе можно выделить наиболее частые причины лимфаденита:

- у детей – инфицированные ссадины и раны нижних конечностей, опухоли лимфоидной ткани, остеомиелит;

- у женщин – половые инфекции (сифилис, хламидиоз), гнойные процессы вульвы (вульвит, бартолинит), инфицированные трофические язвы нижних конечностей, рожистое воспаление кожи;

- у мужчин – венерические болезни (сифилис, хламидиоз), воспалительные заболевания наружных половых органов (баланопостит, уретрит), фурункулы на ягодицах, нижних конечностях, опухоли лимфоидной ткани.

Что происходит в лимфоузлах

Воспаление независимо от причины всегда протекает по однотипному сценарию. Любой из перечисленных выше факторов (вирусы, бактерии, клетки опухоли) повреждают структуры лимфоузла, в результате чего из поврежденных клеток выделяются биологически активные вещества. Последние запускают целый каскад ответных реакций, призванных прекратить дальнейшее распространение патогена. К ним относятся:

- расширение сосудов, приводящее к застою крови в области лимфоузла;

- увеличение сосудистой проницаемости для плазмы крови и иммунных клеток;

- выход жидкой части крови в ткань лимфоузла с формированием отека;

- миграция лейкоцитов из кровяного русла в полость лимфатического узла.

Казалось бы, лимфоузлы наполнены иммунными клетками, почему они не в состоянии сами справиться с возбудителем? Дело в том, что Т-лимфоциты работают в тесном сотрудничестве с другими иммунными клетками и без их помощи «не видят» врага. Кроме того, их основная функция – это уничтожение собственных клеток организма, в которых произошли какие-либо изменения. За противомикробную защиту отвечают нейтрофилы и моноциты крови, именно они в большом количестве устремляются в очаг воспаления на сигнал бедствия.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, на какой стадии удастся уничтожить противника:

- серозное воспаление заканчивается на стадии формирования отека и активации иммунитета;

- гнойное – при гибели большого количества нейтрофилов, клеток лимфоузла и бактерий;

- флегмона – при гнойном расплавлении капсулы лимфоузла и распространении процесса на прилежащую подкожно-жировую клетчатку.

Клиническая картина

Увеличение лимфоузлов — это основной клинический признак пахового лимфаденита. Они выпирают из-под кожи в виде округлых образований (шишка на сгибе ноги в паховой области), кожа над ними нормальная или гиперемированная, они болезненны при пальпации. Общая закономерность такова, что чем больше выражен деструктивный процесс в лимфоузлах, тем хуже состояние больного.

Гнойный лимфаденит сопровождается выраженными болями в паху, из-за которых больной вынужден ограничивать движения в тазобедренном суставе. Любая попытка отвести конечность растягивает паховую связку и причиняет ему существенные страдания. Ограниченная гнойная полость иногда самостоятельно вскрывается с истечением из нее желто-зеленой густой массы. При дальнейшем распространении процесса с формированием флегмоны общее состояние больного резко ухудшается:

- у него поднимается температура до 39-40 градусов С

- ломит мышцы и суставы, болит голова, отсутствует аппетит.

В начале процесса воспаленные лимфоузлы подвижны и не спаяны с подлежащими тканями. Постепенно процесс захватывает подкожно-жировую клетчатку и капсулу соседних узлов, в результате чего формируются неподвижные болезненные пакеты лимфоузлов. Кожа над ними обычно изменена – она приобретает багрово-синюшную застойную окраску, которая длительное время сохраняется в виде пятна гиперпигментации.

Описанная клиническая картина – это результат воздействия неспецифической микрофлоры (стафило-, стрептококков, кишечной палочки, протея, клебсиеллы). Специфические возбудители вызывают характерное только для них изменение в тканях, рассмотрим которое ниже. Большинство перечисленных заболеваний встречаются как во взрослом, так и в детском возрасте. Особенности пахового лимфаденита у детей – это бурная реакция лимфоидной ткани на воспаление с выраженным увеличением лимфоузлов.

Болезнь кошачьей царапины — фелиноз

Заболевание развивается через 1-2 недели после царапины или укуса кошки (чаще всего бездомных котят), инфицированной одним из патогенных видов хламидий. На месте зажившей ссадины образуется красное пятно, которое постепенно трансформируется в небольшую кожную язвочку. Еще через пару недель развивается регионарный лимфаденит, формируется крупный бубон. Состояние больного к этому времени резко ухудшается, у него появляются высокая лихорадка и признаки выраженной интоксикации.

Заболевание развивается медленно, нагноение бубона происходит спустя 2-3 недели. Нередко в нем формируется свищ, через который наружу выделяется густой зеленоватый гной. Для подтверждения диагноза важен контакт с кошкой в анамнезе, длительное течение болезни, обнаружение антител в крови больного. Подробнее о симптомах и лечении фелиноза.

Туберкулез

Микобактерии туберкулеза попадают в паховые лимфоузлы довольно редко, обычно из желудочно-кишечного тракта, костей и кожи нижних конечностей, половых органов. Они хорошо защищены от иммунной агрессии организма и свободно путешествуют по лимфатическим сосудам с током лимфы. Микобактерии оседают в одном или нескольких лимфоузлах одной группы и вызывают в них специфическое воспаление.

При туберкулезном поражении выделяют 3 типа лимфаденита:

- Инфильтративный – в лимфоузлах происходит усиленное размножение Т-лимфоцитов, они существенно увеличивают объем узла и делают его консистенцию плотной. Течение болезни доброкачественное, узлы малоболезненны, не спаяны с окружающими тканями, кожа над ними не изменена.

- Казеозный – в полости лимфоузлов происходит распад ткани с нагноением и образованием творожистой крошковидной массы (казеозного некроза). Внешне они увеличиваются в размерах, становятся плотными, болезненными, спаиваются с подлежащими тканями и кожей. Кожа в месте воспаления краснеет, в ряде случаев на ее поверхности формируются отверстия (свищи), которые сообщаются с полостью лимфоузла. Через них выходят гной и казеозные массы наружу, заживление их происходит медленно, через образование рубца.

- Индуративный – характеризуется длительным течением, слабой выраженностью воспалительного процесса и преобразованием лимфоидной ткани в рубцовую. Лимфоузел уменьшается в размерах, становится неподвижным, очень плотным. Болезненность при пальпации умеренная или слабая, постепенно она сходит на нет.

Туберкулезный лимфаденит сопровождается невысоким повышением температуры, повышенной утомляемостью, слабостью, похуданием. Диагноз подтверждают выделением из содержимого узла микобактерий туберкулеза (см. как передается туберкулез).

Паховый лимфогранулематоз

Паховый лимфогранулематоз – это наиболее распространенная форма хламидийной инфекции на территории Европы. Заражение происходит при незащищенных сексуальных контактах. Первоначально на половых органах формируется небольшая безболезненная эрозия, которая быстро заживает без лечения. Спустя 1,5-2 месяца в паху увеличивается один или несколько лимфоузлов, они спаиваются между собой, с тканями, кожа над ними краснеет.

Постепенно узлы размягчаются, на их поверхности формируются сквозные отверстия, через которые выделяется наружу желто-зеленый гной. В момент нагноения состояние больного ухудшается: у него повышается температура тела и возникают проявления интоксикации. В исходе болезни в ряде случаев формируется слоновость – выраженный отек всей нижней конечности на стороне поражения из-за нарушения оттока лимфы. Диагноз подтверждают обнаружением в крови специфических противохламидийных антител.

Сифилис

Паховый лимфаденит у мужчин и у женщин зачастую вызывает бледная трепонема – возбудитель сифилиса. Увеличение лимфоузлов происходит на первой стадии болезни, через несколько недель от заражения, которое происходит половым путем. На месте внедрения инфекции формируется безболезненный плотный бугорок до см в диаметре. В течение 7-10 дней увеличиваются паховые лимфоузлы, обычно с обеих сторон.

Все изменения носят незаметный для больного характер, так как не приносят никакого дискомфорта. Диагностика болезни проводится путем обнаружения в крови специфических антител и подвижных трепонем в мазках из генитального тракта.

Бубонная форма чумы

Заболевание редко встречается в современном мире, но естественные очаги циркуляции возбудителя по сей день существуют в странах средней Азии (Узбекистан, Таджикистан). Усиление миграционных процессов повышает риск заноса чумы в нашу страну, поэтому существует определенная эпидемиологическая настороженность в ее отношении. Заболевание передается через укус блохи или крысы, после чего человек становится заразен для окружающих.

Чаще всего чума протекает с формированием бубонов неподалеку от места вхождения инфекции. Бубон – это крупный (3-5 см) воспаленный лимфоузел, в полости которого происходит выраженный распад тканей и нагноение. При чуме его контуры нечеткие, он быстро спаивается с окружающими тканями, кожа над ним багрово-синюшная. Общее состояние больного крайне тяжелое, его изматывает высокая лихорадка и общая интоксикация организма. Подтверждение диагноза проводится путем бактериологического посева на питательные среды материала от больного (крови, отделяемого из бубона).

Бубонная форма туляремии

В нашей стране заболевание встречается в степных и лесостепных зонах (Башкирия, Смоленская область, Оренбургская область, Дагестан). Заражение происходит при контакте со шкурками грызунов и через укусы кровососущих насекомых. Бубон формируется неподалеку от места внедрения возбудителя.

Туляремийный бубон имеет четкие контуры, не спаян с кожей и соседними лимфоузлами. Он медленно увеличивается в размерах, нагноение возникает не ранее 3-й недели от заражения, обратное развитие процесса также длительное. Состояние больного страдает умеренно, болевые ощущения в паху терпимые и не нарушают активности человека. Диагноз подтверждают обнаружением в крови антител к возбудителю и аллергической пробой с туляремийным токсином.

Опухолевое поражение

Изолированное увеличение паховых лимфоузлов возникает при метастазировании в них опухолей из близлежащих тканей и в ряде случаев – в начале лимфомы или лимфогранулематоза. Метастазы вызывают специфическое воспаление, при котором пораженный узел становится настолько плотным, что его сравнивают по твердости с деревом. Болевые ощущения при этом слабые или отсутствуют совсем, окружающие ткани в воспалительный процесс не вовлекаются.

При опухолях лимфоидной ткани увеличиваются все лимфоузлы паховой группы. Состояние больного ухудшается медленно, постепенно, характерна выраженная слабость и похудание. Повышение температуры до 38-39 градусов С происходит при распаде опухолевой ткани, при лимфогранулематозе лихорадка переносится легко. Диагноз подтверждают цитологическим исследованием содержимого лимфоузла – в нем обнаруживаются атипичные клетки.

Диагностика

Диагноз болезни устанавливается на основании анамнеза, жалоб больного, осмотра и пальпации паховой области. Для установления причины лимфаденита доктор использует лабораторные тесты и инструментальные методы исследования.

Анамнез и жалобы

Начало болезни может быть острым и постепенным, что зависит от особенностей возбудителя. Играют важную роль данные о незащищенном сексе, травмах нижних конечностей, контактах с кошкой, наличии в ближайшем окружении больных туберкулезом или сифилисом. Больные предъявляют жалобы на:

- дискомфорт в области паха;

- увеличение паховых лимфоузлов;

- болевые ощущения при ходьбе, движениях в тазобедренном суставе;

- чувство жара и напряженности в паху;

- покраснение кожи над паховыми узлами;

- образование на коже свищей, через которые выделяется гной/жидкость/творожистая масса.

Осмотр и пальпация

При осмотре паховой области доктор обращает внимание на размер лимфоузлов, их подвижность, выраженность воспалительного процесса. Об активном воспалении говорят такие признаки, как:

- резкая болезненность лимфоузла при пальпации;

- выраженный отек тканей, окружающих лимфоузел;

- неподвижность узла из-за его сращения с окружающими тканями;

- плотноэластическая консистенция лимфоузла;

- ярко-красный цвет кожи над измененным узлом.

Размягчение центра воспаленного узла – это признак сформировавшейся гнойной полости внутри него. Если его стенка самопроизвольно вскрывается и процесс захватывает подкожно-жировую клетчатку, то в области паха обнаруживается болезненный участок уплотнения без четких границ – флегмона. Свищевые ходы на коже выглядят, как отверстия, через которые выделяется гной и некротические массы.

При опухолевом процессе воспаление выражено в меньшей степени:

- увеличение лимфоузла незначительное;

- покраснение кожи слабое или отсутствует;

- узлы не спаиваются с подлежащими тканями;

- болевые ощущения умеренные или едва заметные;

- лимфоузлы твердые на ощупь («картофель в мешке»).

Лабораторные и инструментальные тесты

Для подтверждения диагноза врач назначает:

- общий анализ крови – при воспалительном процессе происходит снижение цветового показателя, увеличение количества лейкоцитов, ускорение СОЭ;

- биохимический анализ крови – лимфаденит вызывает увеличение в сыворотке концентрации С-реактивного белка, серомукоида, при опухолях лимфоидной ткани возникает гиперпротеинемия (избыточное содержание белка в плазме);

- общий анализ мочи – у взрослых при воспалении возможно обнаружение белка в моче, у детей – кетоновых тел;

- анализ крови на специфические антитела к возбудителям – они позволяют установить причину воспаления;

- микроскопическое исследование – изучение под микроскопом содержимого лимфоузла дает информацию о характере воспаления, возбудителе и наличии опухолевых клеток;

- бактериологический посев материала из лимфоузла на питательные среды – происходит рост колонии микроорганизмов, благодаря чему можно определить вид, род возбудителя и его чувствительность к антибиотикам.

Среди инструментальных методов используют:

- рентгенологический – позволяет определить изменения в легких при туберкулезе, обнаружить кальцинаты в лимфоузлах;

- УЗИ – исследуются размеры узла, наличие и характер содержимого, состояние рядом лежащих тканей, нарушение оттока лимфы;

- биопсия пахового лимфоузла – его прокалывают иглой и забирают содержимое в шприц для дальнейшего исследования;

- ПЭТ – назначается при подозрении на метастазирование в паховые лимфоузлы для обнаружения первичной опухоли.

Принципы лечения

Вопросами лечения пахового лимфаденита занимаются различные специалисты в зависимости от основной патологии. Чаще всего он попадает в поле зрения:

- инфекционистов

- хирургов

- дермато-венерологов.

Паховый лимфаденит у женщин иногда ведут гинекологи, если он сочетается с патологией по их профилю. Во многих случаях отдельную терапию лимфаденита не проводят, так как он самостоятельно проходит после устранения причинного заболевания. Если лимфоузлы в течение длительного времени не возвращаются к исходным размерам, проводят сеансы прогревающей физиотерапии (УВЧ, магнит, лазер).

Активного лечения требуют случаи гнойного воспаления лимфоузлов. Пациенту назначают курс антибактериальных препаратов широкого спектра действия, противовоспалительные и антигистаминные средства. Для предотвращения спаивания лимфоузлов в ряде случаев проводят электрофорез с ферментными препаратами (лидазой).

При созревании гнойной полости, образовании свищей, флегмоны выполняется хирургическое вмешательство. Доктор под местной анестезией вскрывает лимфоузел, удаляет из него гной и разрушенные ткани, промывает его полость антисептическим раствором и неплотно ушивает несколькими швами. В узле остается дренаж, по которому воспалительный экссудат выходит наружу и проводится повторное промывание лимфоузла.

Воспаление паховых лимфоузлов в большинстве случаев – это не отдельное заболевание, а признак инфекционного или опухолевого процесса в области нижних конечностей и промежности. Попытки самостоятельно устранить лимфаденит сродни симптоматическому лечению, которое облегчает состояние больного, но никоим образом не влияет на развитие самого заболевания. Для назначения адекватного лечения и установления причины болезни необходимо посетить врача и пройти обследование.

Источник