Воспаление селезенки у свиней

Гречухин А.Н. ООО”Кронвет”

Цирковирусная болезнь свиней – инфекционная болезнь свиней, главным образом поросят-отъемышей, вызываемая цирковирусом и характеризующаяся отставанием в росте и развитии, поражением кожи, развитием респираторного синдрома.

Возбудитель вирус семейства Circoviridae. Существует непатогенный цирковирус свиней (ЦВС-1) и патогенный (ЦВС тип 2), который размножается в клетках лимфоидной ткани. Чрезвычайно устойчив во внешней среде. Размножается в клетках иммунной системы. В организме концентрируется в селезенке, лимфатических узлах, альвеолярных макрофагах. В последнее время определено 2 подтипа ЦВС2а и ЦВС2б, которые по своим антигенным и другим свойствам практически не отличаются.

Один из самых устойчивых к дезинфектантам вирусов. Фумигация формальдегидом в течение 24 часов не инактивирует вирус. Обработка йодом уничтожает возбудитель только в 10% концентрации с экспозицией 2 часа. Глутаровый альдегид инактивирует вирус в 1% концентрации в течении 20 минут. Выдерживает обработку 5 % фенолом в течение 2 часов при температуре 37º С. Нагревание до 80º С в течение 15 минут не убивает вирус, необходимо кипятить материал не менее 10 минут. Замораживание консервирует.

Болезнь распространена повсеместно. Источником возбудителя инфекции служат свиньи всех половозрастных групп, выделяющих вирус со всеми секретами и экскретами. Однако одного наличия вируса недостаточно для возникновения инфекции. Является типично факторной инфекционной болезнью и наносит свиноводческим хозяйствам наиболее ощутимый экономический ущерб. Эпизоотическая ситуация в России, как впрочем и в Европе, такова, что практически нет стад свиней свободных от цирковируса второго типа. Но в одних хозяйствах болезнь не проявляется или проявляется в единичных случаях, а в других уносит до 50% поросят на доращивании.

Наиболее восприимчивы поросята-отъемыши. Особенно подвергнувшиеся стрессу в виде перегруппировок, вакцинаций т.д.

Способствуют проявлению цирковирусной инфекции следующие основные факторы:

-моноблочная застройка

– чрезмерная концентрация и переуплотнение животных

-наличие микотоксинов в кормах

– трехфазная система выращивания

– осеменение свинок с откорма

– увлечение вакцинациями и иньекционными обработками поросят до 60 дневного возраста

Основными клиническими признаками болезни являются отставание в росте и развитии. Поросята через 2-3 недели после отъема начинают плохо поедать корм, сбиваться в кучи, кожный покров сереет ( Рис 1 ).

Поросята больные ЦВИС

Рисунок 1

На коже появляется мелкая сыпь, которая может сливаться в области живота, промежности ( Рис.2).

Геморрагии на коже

Рисунок 2

Развивается респираторный синдром. Подобная картина наблюдается: в хозяйствах моноблоках, хозяйствах не имеющих племенных ферм, на предприятиях имеющих не отрегулированные системы жизнеобеспечения, а также на фоне микотоксикозов, особенно смешанного типа.

На свиноводческих комплексах с высокой степенью биозащиты, вновь построенных, с отрегулированными системами микроклимата, имеющих животных высокой генетики болезнь проявляется несколько иначе. У отдельных поросят наблюдается конъюктивит, массово некроз кончиков ушей ( Рис.3).

Конъюктивит и некроз кончиков ушей

Рисунок 3

Причем диагноз ставится как каннибализм. И только у отдельных поросят, причем в более старшем возрасте (60-70 дней) может развиваться дермальный некротический васкулит. Отход в подобных хозяйствах на доращивании не превышает 8-15% вместе с санитарным браком.

Паталогоанатомические изменения. Трупы истощены, анемичны, желтоватого или грязно-серого окрашивания, на коже могут быть сыпь и струпья. ( Рис.4).

Геморрагический некротический васкулит

Рисунок 4

Сыпь образуется вследствие воспаления стенок кровеносных сосудов, что ведет к дермальному некротическому васкулиту. При детальном и внимательном рассмотрении отдельных пятен видна точка некроза в центре них.

При вскрытии отмечается поражение лимфоидной ткани: впервые при возникновении в хозяйстве, особенно на импортном, чистом поголовье лимфоузлы увеличены повсеместно, сочные серо-желтого цвета (Рис 5 ).

Множественный лимфоденит при ЦВИС

Рисунок 5

Напоминают цветом и консистенцией лимфоузлы у больных лейкозом коров. В дальнейшем, по мере развития эпизоотического и инфекционного процесса приобретают мраморное окрашивание (Рис. 6). Особенно характерно увеличение паховых лимфатических узлов (Рис.7). В некоторых случаях они имеют вид гематомы (Рис. 8).

Увеличение лимфатических узлов брыжейки

Рисунок 6

Увеличение паховых лимфатических узлов и их гиперемия

Рисунок 7

Отек легких, геморрагические лимфатические узлы

Рисунок 8

Легкие в начальной стадии болезни отечны затем появляются участки с более плотной консистенцией, с очагами воспаления, далее характер которого определяет секундарная микрофлора.

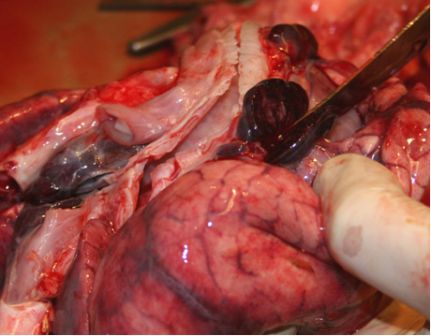

Изменения селезенки очень различные. Селезенка обычно увеличена, в отдельных случаях значительно, имеет вид “септической ” селезенки, нередко отечна и воспалена ( Рис. 9)

Воспаление селезенки при ЦВИС

Рисунок 9

Даже могут быть краевые очаги некроза как при классической чуме свиней ( Рис. 10), или в виде мельчайших участков в виде отдельных сосочков.

Краевые очаги некроза на селезенке

Рисунок 10

Почки могут быть увеличены, с кровоизлияниями и даже с геморрагическими инфарктами. Подобные изменения больше характерны для классической чумы свиней и даже для африканской чумы, что крайне важно помнить при осуществлении дифференциальной диагностики. За цирковирусной инфекцией легко пропустить эти особо опасные инфекционные болезни.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, клинической картины болезни, патоморфологического метода. При совокупности этих методов и при снижении экономических показателей можем говорить о наличии цирковирусной инфекции. По Европейским критериям наличие поросят с дермо-некротическим васкулитом и увеличением лимфатических узлов у павших поросят достаточно чтобы говорить о присутствии болезни и обосновании иммунизации, даже без увеличения технологического падежа. Выделение цирковируса 2-го типа без клиники и патанатомии не является диагностическим показателем.

Подтверждается диагноз путем постановки ПЦР с выделением цирковируса 2-го типа из измененных органов или тканей. На территории Европейского Союза безоговорочными критериями подтверждающими ЦВИ-2 являются исследования поврежденных органов методами иммуногистохимии и цитологической гибритизации. В нашей стране эти методы не осуществляются из-за отсутствия соответствующего оборудования. Количественная ПЦР проводится во ВНИИЗЖ.

Проблемы с диагностикой часто возникают из-за секундарных инфекций ( гемофилезный полисерозит, пастереллез ). При вскрытии находим изменения свойственные этим болезням, лаборатория выделяет возбудитель. Однако всегда надо обращать внимание опять на увеличение всех лимфоузлов и особенно паховых, которые никогда не увеличены ни при полисерозите, ни при пастереллезе.

Мероприятия. Самыми эффективными методами профилактики данной болезни является выработка технологии позволяющей как можно меньше воздействовать на поросят всевозможными стрессовыми факторами, а именно:

– перевод на двухфазную систему выращивания

– строжайший контроль за наличием микотоксинов в кормах

– без острой необходимости не вакцинировать поросят в предотъемный

и послеотъемный период, особенно живыми вакцинами

– с осторожностью относиться к методу гипериммунизации против КЧС.

В России для профилактики цирковироза принято использовать тканевую инактивированную вакцину, изготовленную из “местного” материала. Учитывая высокую устойчивость цирковируса к инактивации, необходимо строжайше контролировать технологический процесс, во избежание перезаражения стада цирковирусом из-за недостаточно инактивированного препарата.

Не секрет, что на сегодняшний день многие свинокопмлексы используют подобные “тканевые” вакцины. Материалом для изготовления служат пораженные легкие, мезентериальные лимфоузлы и иммунокомпетентные органы. При ознакомлении с технологией изготовления подобных вакцин, часто обращает на себя внимание отсутствие в условиях производственных лабораторий комплексов технологических регламентов и главное отсутствие опыта работы. Что, как уже говорилось выше, может привести к необратимым последствиям.

С апреля 2009 года в России зарегестрироанна и сертифицирована инактивированная, субъединичная вакцина PorcilisPCV(Порцилис ПСВ) для специфической профилактики и контроля свиного цирковируса 2 типа.

Вакцина может быть применена по однократной или двукратной схеме вакцинации.

Однократную схему вакцинации рекомендуется использовать с 21 по 35 дни жизни в хозяйствах, где клинические признаки цирковирусной инфекции проявляются после 60 дневного возраста. Очень важно при однократной вакцинации знать титр колостральных антител, определяющих уровень материнского иммунитета в день вакцинации, так как колостральные иммуноглобулины нейтрализуют вакцинный антиген, однако вакцина Порцилис ПСВ вызывает напряженный, продолжительный иммунный ответ даже при уровне колострального иммунитета 5.5log2.

Двукратная схема вакцинации рекомендуется для хозяйств где цирковирусная инфекция протекает остро, начиная с 50 дневного возраста совместно с вирусом РРСС и этот симбиоз вызывает развитие респираторного симптомокомплекса, который протекает со значительным выбытием поросят. В этом случае первое введение вакцины целесообразно делать поросятам на 15 день, второе на 35 день жизни.

Окончательная схема вакцинации разрабатывается индивидуально после клинического и паталогоанатомического обследования поголовья , а также исследование сывороток крови на уровень колостральных антител к цирковирусу 2-го типа.

Необходимо понять три основных момента от которых зависит успех вакцинации :

– в каком возрасте происходит массовое инфицирование полевым штаммом цирковируса 2-го типа

– в каком возрасте наблюдается клиническая картина болезни с типичным для цирковируса 2-го типа (мультисистемное истощение, дермонефротический синдром)

– какая напряженность материнского иммунитета в момент однократной вакцинации вакциной Порцилис ПСВ

Следует помнить, что любая вакцина против ЦВИС не является панацеей, а может быть лишь высокотехнологичным инструментом во всем комплексе мероприятий.

По мере осуществления вакцинации заболеваемость будет снижаться, медикаментозными обработками секундарные инфекции нужно выдавливать в более поздние сроки, когда поросята болеют легче и переносят инфекционный процесс лучше, без серьезных экономических потерь.

Т

аким образом, при умелом сочетании иммунопрофилактики, применения медикаментозных средств и совершенствовании технологии можно добиться успеха в снижения до минимума потерь от цирковирусной инфекции свиней.

Источник

Патогенез. В организме свиньи вирус попадает в лимфоидную ткань и адсорбируется на клетках ретикулоэндотелиальной системы, выстилающих кровеносные и лимфатические сосуды, и размножается в них. В результате происходит разрыхление стенок сосудов, их проницаемость повышается, и жидкая часть крови выходит в ткани. У больных свиней развиваются отеки, происходит закупорка сосудов с развитием в дальнейшем кровоизлияний, происходит нарушение функции тканей и органов в целом. Ухудшение работы сердца, почек и других органов ведет к застою крови и выходу эксудата в перикардиальную, грудную и брюшную полости… По мере развития и накопления вируса в больном организме патологические процессы все более усиливаются, приводя к нарушению функции дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой и нервной системы.

Течение и симптомы болезни. При первичном возникновении АЧС протекает остро и сверхостро. В тех регионах, где заболевание АЧС регистрируется постоянно, отмечается и хроническое течение болезни.

При сверхостром и остром течении болезни инкубационный период длится от 1до 2 суток. Первые признаки заболевания свиней АЧС начинаются с повышения температуры тела до 41-42 градусов, которая с незначительными колебаниями у свиньи сохраняется на этом уровне до гибели животного. Несмотря на высокую температуру в начале лихорадочного периода, у свиней сохранен аппетит. У отдельных свиней за несколько часов до смерти температура тела может понижаться (до 37-35 градусов). У африканских свиней бородавочников АЧС сопровождается субфебрильной температурой тела.

В первые 1-2дня после повышения температуры тела владелец животного признаки заболевания может обнаружить только при тщательном наблюдении за свиньей. У заболевших свиней отмечаем беспокойство, возбуждение, начинают припухать веки, развивается катаральный коньюктивит, причем у некоторых свиней с точечными кровоизлияниями; во внутренних углах глаз отмечаем скопление эксудата в виде серо-коричневых корочек. Наиболее характерные симптомы заболевания у свиней проявляются на 3-4-е сутки. Свиньи с неохотой передвигаются, больше лежат, во время движения отмечаем слабость конечностей и мышечную дрожь. У свиней отмечаем учащение дыхания, одышку, кашель, слизисто-гнойные истечения из носовых отверстий. Видимые слизистые оболочки с синюшным оттенком, набухшие; у отдельных свиней на слизистой оболочке ротовой полости находим точечные кровоизлияния. К концу болезни у свиней резко выражнен цианоз кожи, особенно в области ушей, на кончике пятачка, на нижней части живота, вокруг половых органов, на подгрудке, нижних частях конечностей и кончике хвоста. Спустя некоторое время кожа приобретает багрово-фиолетовый оттенок, а в области ушных раковин и на нижней стенке живота и мошонки появляется застой и стаз в мелких кровеносных сосудах и капилярах, из-за чего появляются множественные кровоизлияния типа петехий и экхимозов. За день до гибели свиньи отказываются от корма; у отдельных свиней на коже ушных раковин обнаруживаем гематомы величиной от горошины до лесного ореха, в дальнейшем на этих местах развивается некроз. У свиней появляются признаки геморрагического гастрита и колита (рвота и понос с кровью). Дефекация у больного животного становится болезненной, фекальные массы становятся или твердыми, покрытыми сгустками крови или жидкими, с примесью крови. У отдельных свиней после дефекации наблюдаем кровотечение из прямой кишки. При проведении глубокой пальпации в области желудка отмечаем болезненность.

У некоторых свиней появляются признаки менингоэнцефалита, который сопровождается судорогами, конвульсиями и параличами.

Супоросные свиноматки абортируют.

При молниеносном, сверхостром и остром течении АЧС смертность достигает 98-100%

Хроническое течение АЧС продолжается 4-6 недель и характеризуется истощением, серозно-катаральной, крупозной пневмонией, экзантемой, некрозом кожи, артритами. Смертность при этой форме 50-60%. Переболевшие и оставшиеся в живых свиньи пожизненно становятся вирусносителями.

Латентное течение бывает у естественных носителей вируса –бородавочников, лесных и кустарниковых свиней и отдельных домашних свиней. При этой форме АЧС болезнь клинически не проявляется, но у таких животных периодически развивается вирусемия с вирусовыделением.

Патологоанатомические изменения. У павших свиней быстро наступает окоченение. Кровеносные сосуды подкожной клетчатки, крупные сосуды туловища, органов брюшной полости и брыжейка наполнены плохо свернувшейся кровью, Соединительная ткань пропитана жидкостью желтоватого цвета. Скелетные мышцы дряблые, на разрезе их рисунок сглажен. В толще мышц находим кровоизлияния.

У отдельных павших свиней в грудной и брюшной полостях находим большое количество серозно-геморрагического эксудата желтого цвета с примесью хлопьев фибрина, иногда крови.

Подчелюстные, заглоточные, околоушные, шейные, предлопаточные, надколенные и лимфоузлы внутренних органов увеличены, серо-розового цвета. На разрезе влажные, местами находим гиперемию и кровоизлияния. У отдельных свиноматок отмечаем мраморность рисунка лимфоузлов. У некоторых свиней лимфоузлы внутренних органов настолько сильно гиперемированы, что напоминают из себя сгусток крови.

При вскрытие трахеи и носовой полости находим пенистую жидкость розового цвета. Слизистые оболочки носовой перегородки и носовые раковины геморрагически инфильтрированы.

Слизистая оболочка глотки и пищевода синюшна, трахеи-гиперемирована и имеет петехии и экхимозы. Легкие полнокровные, красного или серозно-красного петехии и цвета, у отдельных павших свиней отмечаем отек легких, резко выражена серозно-фибринозная инфильтрация междольковых соединительных перегородок, серозно-геморрагическая пневмония. Визуально перегородки выделяются в виде тяжей толщиной 0,3-0,5см., из за чего создается впечатление видимой дольчатости. При разрезе легких — стекает пенистая жидкость. У отдельных свиней в паренхиме и под плеврой обнаруживаем множественные точечные и пятнистые кровоизлияния, которые сливаясь, образуют обширные очаги. Иногда в легких находим очаги бронхопневмонии. Сердце, особенно его правая половина (предсердие и желудочек) увеличено в обьеме. При вскрытие сердечной сумки находим большое количество желтовато-мутной жидкости с хлопьями фибрина. Миокард дряблый, на разрезе имеет бледно-розовый цвет, рисунок сглажен. У некоторых свиней на эпи — и эндокарде находим точечные, полосчатые и пятнистые кровоизлияния, которые иногда сливаясь захватывают участки сердца. Нередко поверхность эпикарда шероховатая и покрыта пленками фибрина.

Печень неравномерно окрашена от серо-желтого до красно-коричневого цвета, из за чего со стороны капсулы и на поверхности разреза имеет вид мускатного ореха, полнокровная, увеличена в объеме. Лимфатические узлы печени резко увеличены (в 3-5раз), имеют темно-красный цвет, при разрезе геморрагичны, с выраженным мраморным рисунком. Стенки желчного пузыря и выводные протоки утолщены в 5-10раз и отечны, серозная оболочка имеет кровоизлияния, Иногда на слизистой оболочке желчного пузыря находим точечные и пятнистые кровоизлияния. Желчь густая, с примесью крови.

Селезенка у свиней увеличена в 4-6 и более раз, серовато – синего цвета, мягкой консистенции. Края у селезенки закруглены, на них обнаруживаем характерные для АЧС инфаркты значительных размеров. Пульпа на разрезе имеет темно-красный цвет, сочная, соскоб обильный кашицеобразный. Под капсулой иногда имеются точечные кровоизлияния и варрикозные сосудистые узелки ярко-красного цвета.

При вскрытие желудочно- кишечного тракта находим изменения различные как по характеру, так и по степени выраженности и распространенности. Слизистая оболочка ротовой полости и глотки набухшая, цианотичная, с кровоизлияниями. Брыжейка вследствие инфильтрации серозным эксудатом на протяжении всего желудочно- кишечного тракта утолщена. Серозная оболочка желудка гиперемирована, по ходу сосудов имеет кровоизлияния. У некоторых свиней в содержимом желудка находим сгустки крови или кровь перемешена с кормом. Слизистая оболочка, особенно большой кривизны, утолщена, набухшая, диффузно — геморрагически инфильтрирована, с множеством пятнистых кровоизлияний; часто встречаем очаги некроза, эрозии и изьязвления (геморрагический гастрит).

В тонком кишечнике под серозной оболочкой множественные точечные и пятнистые кровоизлияния. Содержимое-тягуче-зеленая слизь, иногда с примесью крови. Слизистая оболочка воспалена и отечная, пронизана точечными и пятнисто-полосчатыми кровоизлияниями.

Толстые кишки содержат небольшое количество полужидкого корма, покрытого гутой слизью. Под серозной оболочкой находим крупнопятнистые кровоизлияния или очаги диффузной гиперемии. В слепой и ободочной кишках серозный отек стенки кишечника, сильный застой и кровоизлияния под серозной и слизистыми оболочками. У некоторых животных находим гематомы в подслизистом слое прямой кишки, иногда очаговые некрозы и изъязвления слизистой в участках расположения гематом.

Поджелудочная железа плотная, розового цвета. У некоторых свиней под ее капсулой находим точечные кровоизлияния.

Рыхлая соединительная околопочечная ткань в состоянии сильного отека. Почки увеличены в объеме, под капсулой множественные точечные и разлитые кровоизлияния. Граница между корковым и мозговым слоями сглажена, корковый слой пронизан кровоизлияниями. Стенки почечной лоханки у большинства свиней утолщены вследствии резкого отека и диффузной геморрагической инфильтрации слизистого слоя. Надпочечники – геморрагически инфильтрированы, корковый слой анемичен.

Мочевой пузырь: слизистая оболочка набухшая и пятнисто гиперемирована, иногда имеются точечные и разлитые кровоизлияния.

В семенниках явления застойной гиперемии, придаток отекший, в паренхиме –мелкопятнистые кровоизлияния.

Сосуды головного мозга наполнены кровью, мозговое вещество дряблое, иногда с мелкими кровоизлияниями.

Вышеописанная патологоанатомическая картина наиболее хорошо выражено у свиней павших спустя 7-10дней после их заражения АЧС.

Диагноз. Диагноз на АЧС ставят комплексно на основании эпизоотологических, клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований. Лабораторную диагностику АЧС проводят специлизированные ветлаборатории по особо опасным инфекционным болезням животных или научно-исследовательские учреждения, имеющие аккредитацию на работу с возбудителями особо опасных инфекций. В России лабораторные исследования по индикации и индентификации вируса АЧС проводят: ГНУ «ВНИИВВиМ», г. Покров и ФГУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир.

В данные диагностические центры ветспециалисты государственной ветслужбы направляют (с соблюдением СП 1.».036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроорганизмов 1-4 группы патогенности») пробы: селезенки, легких, лимфатических узлов (подчелюстные, мезентеральные), миндалины, трубчатую кость кровь и ее сыворотку. Для обнаружения возбудителя в доставленных образцах используют РИФ, ПЦР.

АЧС следует дифференцировать в первую очередь от классической чумы свиней. А также от рожи и пастереллеза при помощи бактериологических исследований в ветлаборатории.

Иммунитет. Получить инактивированные вакцины против АЧС, применяя современные методики, на сегодняшний день никому не удалось.

Большинство привитых свиней при контрольном заражении погибали и только незначительная их часть выживала после длительного течения болезни.

Множественность иммунологических типов возбудителя и существование смешанных или измененных популяций вируса ограничивают возможности борьбы с АЧС. Пока с эпизоотологической точки зрения наиболее эффективным способом борьбы с АЧС является уничтожение свинопоголовья как в очаге, так и в первой угрожаемой зоне и ограничение популяции дикого кабана, что приводит к большим экономическим потерям. Эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) крайне обеспокоены эпизоотической ситуацией по АЧС в России т.к. процесс ее распространения может затронуть страны Восточной Европы. Исходя из этого ФАО призвало расширить исследования в США, странах Евросоюза и России, направленные на разработку эффективных мер борьбы с вирусом африканской чумы.

Лечение не разработано и лечить больных свиней запрещено! Все свиньи в эпизоотическом очаге подлежат уничтожению бескровным методом.

Источник