Воспаление слюнных желез под языком у кошек

Мукоцеле слюнных желез у животных – это скопление слюны в ограниченной грануляционной тканью полости. Слюна может выходить из просвета поврежденной слюнной железы или же из ее протока.

Подъязычная мукоцеле у кошки – ранула

Слюна играет важную роль в пищеварении: она смачивает пищевой ком во время пережевывания, придавая ему в мягкую однородную консистенцию и содержит ряд пищеварительных ферментов, которые начинают расщепление частей корма уже на стадии пережевывания. Слюна также смачивает слизистую ротовой полости, обеспечивая постоянную влажность и скольжение языка, и содержит бактерицидные вещества, которые убивают вредоносные микроорганизмы и не дают им проникнуть с пищевым комом в желудок.

У млекопитающих различают пять слюнных желез: околоушная железа (самая крупная, парная, расположенная в области основания каждого уха за височной костью), подчелюстная (парная, располагается под корнем языка), подъязычная (протоки которой выходит под язык животного), коренная (в передней части нижней челюсти с протоками, выходящими в области передних зубов) и подглазничная или скуловая (парная, расположена в костях верхней челюсти, очень близко к нижней орбитальной окружности).

Слюнные железы функционируют постоянно, а во время приема корма – активнее, выделяя большое количество жидкой и вязкой слюны.

Механическое повреждение железы или протока может привести к утечке слюны и ее скоплению в прилегающие ткани и образовать кисту. Кистой в медицине и ветеринарии называют любую искусственно созданную полость, которая имеет границы и содержит жидкость или газ.

В случае мукоцеле, слюна умеренно раздражает ткани, и они начинают реагировать путем создания слоя грануляционных образований вокруг кармана раздражения.

В зависимости от того, какая из желез подверглась повреждению различают несколько видов мукоцеле:

- Подъязычная мукоцеле (ранула) распространена чаще других разновидностей и может вызвать трудности в пережевывании корма и наличие кровавой слюны.

- Глоточная мукоцеле является менее распространенной формой , которая может вызвать трудности во время глотания и дыхания.

- Скуловая мукоцеле, развивающаяся в области скулы под глазом, способна вызвать отек в этой области или проблемы со зрительным аппаратом.

Киста, наполненная слюной

В основе мукоцеле лежит избыточное скопление слюны в области производящих ее желез. Слюна начинает пропитывать окружающие ткани и образуется киста – область с границами, наполненная слюной. Причин такому явлению может быть несколько:

- Травматизм в области слюнной железы или ее протоков – наиболее частая причина образования кист. Это могут быть тупые удары в результате насильственного обращения с животными, проникающие ранения в результате прокола острыми костями или посторонними предметами.

- Закупорка протоков слюнных желез инородными телами и частицами корма.

- Инфекционные заболевания. Часто одним из клинических признаков лейкоза является мукоцеле.

- Сиалолитиаз или слюнокаменная болезнь. Протекает практически бессимптомно до тех пор, пока размеры камня не достигнут таких размеров, чтобы перекрыть проток слюнной железы.

- Аутоиммунные заболевания, в результате которых иммунные клетки организма начинают отторгать слюну, считая ее чужеродным веществом.

- Доброкачественные или злокачественные опухоли в области слюны

Хотя травмирование считается наиболее частой причиной повреждения слюнного протока или железы, очень редко можно установить точную причину болезни.

Основная опасность заболевания заключается в запущенности процесса, что приводит к нарушению пищеварения, извращенному аппетиту, однако самым серьезным последствием может стать раковая опухоль, которая часто развивается в тканях, окружающих пораженную слюнную железу, в результате постоянного раздражающего воздействия слюны.

Симптоматика

Клинические проявления мукоцеле являются характерными и достаточно легко диагностируются:

- При пальпации хорошо ощущается опухоль в области пораженной слюнной железы – под шеей или на лицевой части головы.

- Наблюдается повышенное слюнотечение.

- Возможно наличие крови, что приводит к образованию слюнных тяжей или капель слюны на губах животного с различными оттенками красного цвета – от светло-розового до темно-бордового.

- Дыхательная недостаточность.

- Рвота или позывы к ней.

- Болезненность при попытке исследовать ротовую полость.

- Нарушение захвата корма и его пережевывания, а также кровотечение из пасти во время поедания корма.

- Сниженный, или наоборот – повышенный аппетит. При снижении аппетита – исхудание животного.

- При развитии воспалительных процессов возможно повышение температуры.

В зависимости от локализации слюнных желез и глубины затронутых протоков, патологический процесс может вызывать различные признаки и характеризоваться разной сложностью:

- При шейном мукоцеле образуется мягкий, безболезненный отек в области заднего угла нижней челюсти, под ухом и может сползать под шею.

- Ранула (подъязычная мукоцеле) вызывает мягкую опухоль под языком, что приводит к затруднению при жевании или глотании, а также может провоцировать кровянистую слюну.

- Глоточная мукоцеле – отечность развивается в задней части ротовой полости. Заболевание может вызвать трудности с дыханием, поскольку объем слюны в стенках задней части рта становится достаточно большим и способен сузить дыхательные пути.

- Скуловая мукоцеле может вызвать отек под глазом. Поскольку скуловая слюнная железа очень близко расположена к глазу, то кроме прочего возможны патологические изменения в области глазного яблока с соответствующей стороны – выпячивание, сильное слезотечение, косоглазие.

Для дифференциальной диагностики мукоцеле от других заболеваний проводится тонкоигольная пункция отечной ткани для определения наличия слюны в кисте.

Лечение

На ранних стадиях болезни мукоцеле лечится быстро и характеризуется благоприятным прогнозом. Схема лечения включает в себя частичное вскрытие или игольный дренаж мукоцеле. Однако такой вариант обычно приводит к рецидивам. Окончательное лечение, которое полностью исключит проблему, выполняется путем хирургического дренирования кисты и последующего удаления пораженных слюнных желез вместе с протоками.

Антибактериальная терапия может быть полезна в качестве профилактики, чтобы предотвратить постхирургическую инфекцию, либо применяется в случае подозрения на инфекционный процесс в ротовой полости.

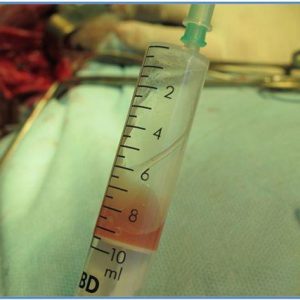

Дренаж слюны из мукоцеле.

Некоторые специалисты пытаются лечить мукоцеле с применением временного дренажа. При этом прокалывается область отека и размещается тонкая резиновая трубка, которая отводит избыточное количество накопленной слюны. После извлечения трубки, хирургическое отверстие продолжает отводить слюну. Данный метод помогает, однако через некоторое время у большинства животных, вновь развивается рецидив болезни, поскольку физиологическое отверстие протока нарушено, а созданное хирургическим путем – быстро зарастает.

Основным способом хирургического лечения мукоцеле слюнных желез у собак и кошек следует считать удаление вовлеченной слюнной железы, а также дренирование мукоцеле методом марсупиализации.

Ранулы и глоточные мукоцеле лечатся марсупиализацией. Это – один из хирургических способов лечения различных кист, не только в области слюнных желез. В основе лежит превращение замкнутой полости кисты в открытый карман, то есть вскрытие одной из стенок кистозной полости. В этом случае создается постоянное большое отверстие, ведущее от патологического очага кисты в ротовую полость. Это достигается путем наложения швов на стенки кисты. В результате накапливаемая слюна стекает прямо в ротовую полость, не создавая отек.

При подчелюстной мукоцеле у кошек лучше полностью удалять слюнную железу и ее протоки. Канал выходит из железы у основания уха к отверстию под языком вместе с протоком подъязычной слюнной железы, которая также полностью удаляется. Это делается через разрез позади угла нижней челюсти. У кошек с очень большими опухолями под шеей, бывает достаточно трудно определить, какая сторона является источником проблемы. Если это сделать все же не удается, обе части желез (левая и правая) могут быть удалены без долгосрочных проблем для животного.

Иногда в свободном пространстве искусственного отверстия или на месте удаленной слюнной железы, может наблюдаться заполнение жидкостями организма. Такое явление способно вызвать образование мягкого отека, называемого серомой, который проходит самостоятельно со временем.

У всех оперированных пациентов наблюдается устойчивая положительная динамика и отсутствие рецидивов. Такое послеоперационное осложнение, как ксеростомия (сухость слизистой оболочки ротовой полости) после удаления слюнной железы встречается крайне редко.

После удаления нижнечелюстной и подъязычных слюнных желез с одной стороны животные легко приспосабливаются к условиям существования без снижения качества жизни и дополнительного ухода со стороны владельцев.

Поэтому наиболее надежным средством для лечения мукоцеле является открытое хирургическое вмешательство.

Мукоцеле слюнных желез у животных

Источник

Ретенционные кисты (сиалоцеле, мукоцеле) кошек – редкое для этого вида животных патологическое состояние, при котором наблюдается повышенное скопление слюны в тканях, окружающих слюнную железу и ее протоки. Состояние также известно, как киста слюнной железы, или слюнная киста. Для кист слюнных желез характерно медленное развитие. Зачастую владельцы животных замечают их лишь тогда, когда они достигают заметного размера.

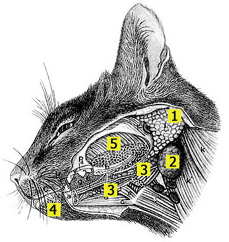

У кошек, как и у других видов млекопитающих животных, различают пять слюнных желез (Рис.1), некоторые из которых парные – расположенные с каждой стороны головы. Слюнные железы функционируют постоянно, а во время приема корма – активнее, выделяя большое количество жидкой и вязкой слюны.

Рис. 1

Слюнные железы кошки:

- Околоушная железа – самая крупная, парная, расположенная в области основания каждого уха за височной костью.

- Подчелюстная железа – парная, располагается под корнем языка.

- Подъязычная железа, протоки которой выходит под язык животного.

- Коренная железа – в передней части нижней челюсти с протоками, выходящими в области передних зубов.

- Подглазничная железа, или скуловая – парная, расположена в костях верхней челюсти, очень близко к нижней орбитальной окружности.

Этиология поражения слюнных желез:

- Травма – тупые или проникающие ранения. Возможны травмы ятрогенного характера (полученные во время выполнения каких-либо диагностических процедур).

- Инородные тела (случайное поедание острых и жестких травинок, листьев может привести к закупорке протоков околоушной слюнной железы).

- Бактериальные и вирусные инфекции (например лейкоз).

- Образование конкрементов (камней) в протоках слюнных желез.

- Иммуноопосредованные заболевания.

- Неоплазии (опухоли).

- Идиопатическая (неизвестная) этиология.

- Породная предрасположенность у кошек – нехарактерна.

- Возрастная предрасположенность: болеют в основном молодые животные, у пожилых чаще обнаруживаются опухоли.

Основная опасность заболевания заключается в запущенности процесса, что приводит к нарушению пищеварения, извращенному аппетиту, но самым страшным последствием может быть раковая опухоль, которая часто развивается в тканях, окружающих пораженную слюнную железу, в результате постоянного раздражающего воздействия слюны.

Диагностика заболевания

Мукоцеле у кошек диагностируется просто. При пальпации хорошо ощущается опухоль в области пораженной слюнной железы – под шеей или на лицевой части головы кошки (Рис.2). Осмотр полости рта помогает определить наличие болезни, если хорошо видна отечность под языком или в области глотки.

Рис. 2

Для того, чтобы отличить мукоцеле от других заболеваний, может быть проведена тонкоигольная пункция в ткани отека, чтобы определить наличие слюны в кисте.Содержимое кистозного мешка достаточно характерно. Обычно это слизистый (жидкий или сгущенный) экссудат, прозрачный или желтовато-коричневый, часто с примесью крови. При абсцедировании кист – содержимое гнойное. Для успешного последующего лечения необходимо установить сторону поражения. При локализации кисты в вентральной поверхности шеи, часто трудно сразу понять, протоки каких желез поражены, правых или левых. В таких случаях прибегают к контрастной рентгенографии.

Терапевтическое лечение:

- Антибиотикотерапия.

- Обезболивание

- Стоит отметить, что первично возникающие воспаления, кисты или опухоли слюнных желез не причиняют животному видимой боли. Однако, при разрастании и развитии воспалительного процесса, данные образования могут давить на язык, челюсти, затруднять акт дыхания и глотания.

- Кортикостероиды (в основном, при иммуноопосредованных заболеваниях).

Хирургическое лечение:

- Дренирование протоков слюнной железы.

- Удаление слюнной железы.

- Восстановление протоков.

- Легирование – перевязывание протоков.

- Вскрытие и удаление кисты (преимущественно при подъязычных и глоточных кистах).

Окончательное лечение, которое полностью исключит проблему, выполняется путем хирургического дренирования кисты и последующего удаления пораженных слюнных желез вместе с протоками (Рис.3, Рис.4).

Рис. 3

Рис. 4

Ранулы и глоточные мукоцеле лечатся марсупиализацией. Это – один из хирургических способов лечения различных кист, не только в области слюнных желез. В основе лежит превращение замкнутой полости кисты в открытый карман, то есть вскрытие одной из стенок кистозной полости (Рис.5). В этом случае создается постоянное большое отверстие, ведущее от патологического очага кисты в ротовую полость. Это достигается путем наложения швов на стенки кисты. В результате накапливаемая слюна стекает прямо в ротовую полость, не создавая отек.

Рис.5

Антибактериальная терапия может быть полезна в качестве профилактики, чтобы предотвратить постхирургическую инфекцию, либо применяется в случае подозрения на инфекционный процесс в ротовой полости.

Полное выздоровление кошки наступает через 3-5 недель после проведенной операции. Изменять рацион животному не нужно, недостаток слюны по причине удаления одной железы замещается секрецией других здоровых органов. У всех оперированных пациентов наблюдается устойчивая положительная динамика и отсутствие рецидивов. Такое послеоперационное осложнение, как ксеростомия (сухость слизистой оболочки ротовой полости) после удаления слюнной железы встречается крайне редко.

Рис.6

Источник

Сейлиев Д.А., ветеринарный врач-хирург, онколог Ветеринарной клиники Сотникова, г. Санкт-Петербург.

Неоплазия слюнных желез встречается у кошек и составляет всего 27 (0,6%) из описанных 4519 новообразований. Средний возраст животного при постановке диагноза составляет около 11 лет. 26% из 27 кошек с неоплазией слюнных желез относились к группе сиамских кошек, что указывает на возможную предрасположенность данной породы. Около 90% новообразований слюнных желез являются, как правило, злокачественными, неоплазия наиболее распространена в околоушной и нижнечелюстной железах. Клиническое проявление заболевания может протекать с признаками поражения верхних дыхательных путей, ротового аппарата или вестибулярным дефицитом. К настоящему времени у кошек было очень мало зарегистрированных случаев аденом слюнных желёз (рис. 1), поэтому пока нет оснований утверждать, что данная патология является распространенным типом доброкачественных неоплазий у этих животных.

Несмотря на то, что иссечение доброкачественной аденомы слюнных желез, как ожидается, будет единственным адекватным лечением с хорошим долгосрочным прогнозом, онкоцитома околоушной железы после операции может давать местный рецидивирующий рост. Помимо онкоцитомы, другие доброкачественные аденомы слюнных желез у кошек включают плеоморфную аденому, сальную аденому, и цистаденому.

Плоскоклеточные карциномы (рис. 2) – наиболее распространенные злокачественные новообразования слюнных желез у кошек. Обнаруженные при диагностике узловые метастазы в лимфатических узлах были у 39% из 30 кошек с мукоэпителиальным раком слюнной железы; 16% из 30 пациентов дополнительно имели отдаленные метастазы.

У кошек средняя медиана выживаемости составляет 516 дней. Наличие метастазов или их отсутствие не влияет на среднюю выживаемость данных пациентов.

Рис. 1 Аденома слюнной железы.

Рис. 2 Плоскоклеточная карцинома слюнной железы кошки.

Другие злокачественные новообразования у кошек, о наличие которых сообщается, включают карциномы с ациновыми клетками, мукоэпидермоидные карциномы, злокачественные смешанные опухоли (дифазные новообразования (так называемые карциносаркомы) и SCC)

Клинический случай

Пациент: 10-летняя вакцинированная кошка, породы метис, вес – 4,3 кг. Животное содержится в квартирных условиях. Рацион кормления составляю коммерческие корма.

Анамнез: В период с 12.2017г. по 01.2018г. владельцы заметили, что у кошки стали появляться выделения из наружного слухового прохода. По рекомендации ветеринарных специалистов сторонней клиники начали лечение наружного отита с применением стандартных методик промывания слухового прохода и медикаментозного лечения: миконазола нитрата (Суролан); амоксициллина+клавулановой кислоты (Синулокс) в стандартной дозировке – 12,5 мг/кг. Однако назначенное лечение не дало положительных результатов, в дополнение появился синдром Хорнера.

Владельцы животного повторно обратились к ветеринарному специалисту, назначившему вышеуказанное лечение, он направил пациента на проведение МРТ головы. По результатам проведенного МРТ (02 – 03.2018г.) пациенту был поставлен диагноз: отит среднего уха (рис.3), а хирургом сторонней клиники предложено проведение латеральной буллотомии.

Владельцы, опасаясь высокой степени травматичности операции и для получения стороннего мнения, обратились в другую клинику, где после тщательного изучения предоставленных исследований МРТ был подтверждён предыдущий диагноз (отит среднего уха), а также дополнительно поставлены сопутствующие диагнозы: лимфаденит, новообразование в заглоточной области, новообразование нижнечелюстной слюнной железы.

Проведены отоскопия с предварительным забором патологического материала из полости буллы на посев, ТИАБ, ТИБ, LBC (жидкостная цитология) из предполагаемых образований. По результатам посева назначено капли в уши Отофа, антибиотик Амоксиклав.

Рис. 3. МРТ пациента с SCC (плоскоклеточная карцинома).

Заключение патоморфологической лаборатории: выраженная гемодилюция с единичными клетками и комплексами клеток, рассеянных по фокусам препарата цитологического мазка. Данные клетки сохраняют незначительные морфологические критерии эпителиоцитов с выраженными признаками атипии клеточных структур с приобретением характеристик малигнизации. Фон представлен белковыми массами (возможно, киста или участок слюнной железы). Данного количества клеточного материала недостаточно для убедительного морфологического анализа.

В течение 30 дней непрерывного лечения владельцами было отмечено ухудшение клинической картины. Дополнительно к левостороннему вестибулярному дефициту и синдрому Хорнера добавился птоз верхнего века, началось общее ухудшение состояния.

Рекомендовано проведение КТ, повторное исследование ТИБ, ТИАБ и дополнительно – CORE-биопсия.

Заключение КТ-исследования:

1. Объёмное мягкотканное образование левого заглоточного лимфатического узла (размер – 22,42 х 25,16 х 26,43мм), которое инвазирует в окружающие мягкие ткани, в том числе в слюнные железы, ткани наружного и среднего уха, глотки и гортани. Образование неоднородное, центр тяжело набирает контраст, периферия

хорошо набирает контраст. Определяется участок лизиса костной ткани в месте

поражения. Инвазия в головной мозг не исключается (рис. 4).

Рис. 4. КТ-исследование пациента с SCC слюнной железы (плоскоклеточная карцинома).

2. Метастатические включения в паренхиме лёгких с участками инфильтрации

паренхимы и признаками отёка стенок долевых легочных сосудов.

Определяется небольшое количество свободной жидкости в плевральной

полости (рис. 5).

Рис. 5. КТ-исследование пациента с SCC слюнной железы (метастатическое поражение паренхимы лёгких).

3. Печень умеренно увеличена и неоднородна. Определяются признаки отёка

паренхимы органа и стенок печеночных сосудов (исключить гепатит).

4. Гиперплазия поджелудочной железы.

5. Гипертрофия лимфатических узлов (наиболее выражена – брыжеечных, подвздошных и селезёночного).

6. Конкремент в полости мочевого пузыря.

Заключение по результатам CORE-биопсии:

Core-биоптат: определяются фрагменты фиброваскулярной ткани с неинкапсулированными опухолевыми комплексами. Клетки опухоли эпителиоидные полигональные с обильным количеством слабоэозинофильной цитоплазмы с немногочисленными интрацитоплазматическими межклеточными мостиками, ядра крупные с неровным ядерным контуром, глыбчатым хроматином и 1-2 базофильными ядрышками. Опухолевые клетки образуют гнезда, на периферии которых располагается слой базалоидных округлых клеток с гиперхромными полиморфными ядрами. Визуализируется перифокальная десмоплазия опухолевым комплексом (образование коллагенизированной соединительной ткани), визуализируются единичные митозы. Отмечаются фокусы некроза. Определяются признаки стромальной инвазии и признаки инвазии в костную ткань. Митотическая активность умеренная (9 митозов на 10 полей зрения Х40). Опухолевые клетки с выраженным анизоцитозом, анизокариозом. В лёгких выявляются метастазы опухоли.

Метка л.у – опухолевый имплантполное замещение л.у?

Заключение. Морфологические признаки наиболее характерны для

низкодифференцированной (grade III) плоскоклеточной неороговевающей карциномы (рис.6).

Рис. 6. Низкодифференцированная (grade III) плоскоклеточная неороговевающая карцинома (SCC).

Дифференциальный диагноз: мукоэпидермоидный рак.

Назначена противоопухолевая терапия:

– ингибиторы циклооксигеназы-2;

– антрациклиновый антибиотик;

– алкилирующий цитостатик;

– ингибиторы протонной помпы.

Источник