Воспаление соединительной ткани глаза лечение

Рудник А.Ю.

Выявление глазной патологии может быть первым шагом в своевременной и целенаправленной диагностике наследственной и врожденной патологии у детей. На сегодняшний день насчитывается около 1900 наследственных синдромов, ассоциированных с офтальмологическими проявлениями, из них около 235 регистрируются при системных заболеваниях [1]. Глазные симптомы подчас могут быть ранними и единственными признаками наследственной патологии соединительной ткани, поэтому офтальмологические методы диагностики имеют важное значение в наблюдении за данной категорией пациентов.

Несмотря на то, что с момента изобретения в 1851 г. Г. Гельмгольцем офтальмоскопа прошло уже не одно столетие, данный метод по —прежнему является стандартом в диагностике глазной патологии [2].

Однако технический прогресс не стоит на месте и в дополнение к стандартным рутинным методам исследования приходят современные технические приборы, позволяющие значительно расширить диапазон представления о той или иной офтальмопатологии. Краткая диагностическая характеристика некоторых инструментальных методов в совокупности с полной офтальмологической картиной на примере пациентов с системными заболеваниями, по —нашему мнению, позволит по —новому взглянуть на уже известные болезни, что и будет представлено ниже.

При патологических состояниях соединительной ткани первыми и самыми ранними признаками являются изменения в обмене кислых гликозаминогликанов (КГАГ), что свидетельствует о большей чувствительности этой ткани, в частности межуточного основного вещества. Химические свойства коллагана, в состав которого входят КГАГ, обусловлены большим количеством оксипролина, содержание которого особенно высоко в роговице и капсуле хрусталика [3]. Это и обуславливает появление ранних офтальмологических проявлений со стороны оптических светопроводящих структур глаза, что максимально нашло свое отражение в наиболее тяжелой форме наследственного поражения соединительной ткани – мукополисахаридозе. Наиболее типичными симптомами поражения глаз при мукополисахаридозах является дистрофия роговицы, наблюдающаяся в 75 —90% случаев. К примеру, при синдроме Гурлера (Hurler syndrome, мукополисахаридоз I типа) патогномоничным офтальмологическим признаком является прогрессирующее эпителиально —стромальное помутнение роговицы.

Как правило, изменения со стороны роговицы появляются уже при рождении и на первом году жизни, однако не исключен вариант проявления симптома и в возрасте до 3 лет. Кроме этого, у детей уже после рождения отмечаются сформированные длинные и густые ресницы, латеральный проптоз, пастозность век, отек конъюнктивы переходных складок и собственно глазного яблока. Сосуды лимбальной части расширены с прорастанием в роговицу. Строма роговицы утолщена, помутнения роговицы прогрессируют, захватывая при этом более глубокие слои (рис. 1).

Для качественной детальной характеристики анатомических структур переднего отрезка глаза и их пространственного взаимоотношения в настоящее время в офтальмологической практике широко используют оптическую когерентную томографию переднего отрезка глаза (ОКТ) (optical coherence tomography, OCT). Это современный неинвазивный бесконтактный метод, который позволяет визуализировать различные структуры глаза с более высоким разрешением (от 1 до 15 микрон). Впервые использовать концепцию оптической когерентной томографии в офтальмологии предложил американcкий ученый —офтальмолог Кармен Пулиафито в 1995 г.

Позже, в 1996 —1997 гг., первый прибор был внедрен в клиническую практику фирмой Carl Zeiss Meditec.

В настоящее время при помощи этих устройств возможно проведение диагностики заболеваний глазного дна и переднего отрезка глаза на микроскопическом уровне.

Обследование основано на том, что ткани организма в зависимости от структуры по —разному могут отражать световые волны. При его проведении измеряется время задержки отраженного света и его интенсивность после прохождения через ткани глаза.

Низкокогерентный луч света инфракрасного спектра с длиной волны 830 нм (для визуализации сетчатки) или 1310 нм (для диагностики переднего отрезка глаза) разделяется на два пучка, один из которых направляется к исследуемым тканям, а другой (контрольный) – к специальному зеркалу. Отражаясь, оба воспринимаются фотодетектором, образуя интерференционную картину. Она, в свою очередь, анализируется программным обеспечением, и результаты представляются в виде псевдоизображения, где в соответствии с предустановленной шкалой участки с высокой степенью отражения света окрашиваются в «теплые» (красный) цвета, с низкой – в «холодные» вплоть до черного.

Также наиболее рано помутнения роговицы развиваются при синдроме Марота —Лами (MaroteauxLamy syndrome, мукополисахаридоз VI типа), при этом визуализация подлежащих отделов из —за выраженного тотального эпителиально —эндотелиального помутнения роговицы крайне затруднена.

При данном типе заболевания, кроме атрофии диска зрительного нерва (ДЗН), возможно развитие отека ДЗН, ассоциированного с нарастающей гидроцефалией. Изменения со стороны сетчатки в виде пигментного ретинита при синдроме Марота —Лами могут и не регистрироваться, поэтому показатели электроретинографии остаются в пределах возрастной нормы [1]. Кроме этого, при мукополисахаридозах I —V, Hurler —Scheie syndrome и VII типах в большинстве случаев диагностируется мегалокорнеа и/или глаукома. Развитие глаукомы, как правило, связано с изменениями в трабекулярном аппарате или ультраструктурными отложениями мукополисахаридов в трабекулярной ткани [1, 4]. Кроме этого, у данной категории пациентов наблюдается сужение периферических полей зрения, никталопия, а также вторичное косоглазие и гиперметропия.

Что же касается заднего отрезка глаза у детей с мукополисахаридозами, то здесь изменения могут быть следующими: ретинальная пигментная дегенерация (рис. 2), ангиоспазм ретинальных сосудов.

Застой ДЗН за счет увеличения внутричерепной гипертензии и нисходящая атрофия ДЗН. Возможно формирование макулопатии за счет отека и макулярной дегенерации, а отсюда, как следствие, снижение центральной форменной остроты зрения и нарушения свето — и цветоощущения, плоть до ахромазии и фотофобии. Сужение периферических полей зрения, никталопия.

В диагностике патологии заднего отрезка глаза ОКТ сетчатки и ДЗН является современным диагностическим методом неизвазивного прижизненного исследования биологических тканей. Компанией Carl Zeiss разработан уникальный прибор – CIRRUS photo, который обеспечивает полную комплексную диагностику за счет возможности одновременного получения высококачественных снимков и сканов ОКТ глазного дна. Единственный в своем роде мультимодальный навигатор (MultiMode Navigator) системы позволяет проводить интерактивный анализ сопоставленных снимков и сканов массивов ОКТ глазного дна в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Гомоцистинурия – основой причиной развития заболевания является дефицит цистатион —β —синтетазы, что приводит к накоплению гомоцистина и метеонина. Офтальмологические проявления заболевания представлены в табл., где они разделены на две основные группы по частоте встречаемости.

Одним из наиболее часто встречаемых офтальмологических проявлений заболевания является частичная или полная эктопия хрусталика, с возможной дислокацией через зрачок в переднюю камеру глазного яблока. Изменения положения линзы, как правило, происходят в нижненазальном направлении, изменения носят билатеральный и прогрессирующий характер. Причиной эктопии служит прогрессирующая слабость связочного аппарата хрусталика, причем при проведении биомикроскопии зонулярные волокна могут быть обнаружены на передней капсуле линзы. При исследовании связочного аппарата глаз пациентов с гомоцистинурией методом электронной микроскопии было установлено, что в зонулярных волокнах хрусталика и в цилиарном теле существует дефицит сократительной способности. Короткие зонулярные волокна, прикрепляющиеся к капсуле хрусталика, определяются в малом количестве и беспорядочном расположении с единичными неизмененными связками.

За счет эктопии хрусталика происходит сдвиг иридохрусталиковой диафрагмы, что дает в клинике еще ряд постоянных офтальмологических признаков: иридодонез (дрожание радужки) и развитие близорукости.

Глаукома как правило вторичная, развивается на фоне эктопии хрусталика и возникновения иридохрусталикового зрачкового блока, нарушающего свободную циркуляцию внутриглазной жидкости из передней в заднюю камеры глаза. Развитие катаракты (помутнения хрусталика) может носить как первичный характер (за счет дислокации линзы), так и за счет метаболических расстройств на фоне общего проявления заболевания [1, 4].

Синдром Марфана – врожденная арахнодактилия с аутосомно —доминантным типом наследования, офтальмологические изменения могут быть диагностированы у 60% пациентов с этой патологией. К наиболее ранним глазным проявлениям с синдромом Марфана относят гипоплазию стромы радужки, особенно ее пигментной зрачковой каймы. Вероятно, недостаточное развитие дилататора у этих больных приводит к невозможности достичь полного мидриаза различными лекарственными средствами.

Изменение положения хрусталика возможно в разные направления, однако чаще кверху и кнаружи, с медленным прогрессированием процесса, начиная с первых лет жизни ребенка (рис. 3). При проведении биомикроскопии диагностируется неравномерная глубина передней камеры глаза, иридодонез, факодонез. При осмотре в проходящем свете виден край хрусталика, кроме этого может появиться монокулярная диплопия.

При изолированном подвывихе хрусталика имеется частичная аплазия цинновой связки и ресничных отростков или загиб последних кзади [6].

Подвывихнутые хрусталики сохраняют свою прозрачность, за исключением тех случаев, когда они полностью выходят в переднюю камеру или в стекловидное тело. Полная дислокация хрусталика в витреальную полость возможна только у пожилых пациентов, приводящая к развитию факолитической глаукомы (или еще ее называют хрусталик —индуцированная глаукома (lens —induced glaucoma)). Кроме того, линза может периодически перемещаться в переднюю камеру, приводя к острому повышению внутриглазного давления. В 15% случаев определяется микросферофакия, с увеличением толщины линзы на 1,0 —2,0 мм по сравнению с возрастной нормой и усилением ее преломляющей способности вследствие его сферичности.

Из других изменений глаз при болезни Марфана можно указать на миопию, косоглазие, кератоконус, мегалокорнеа, остатки зрачковой мембраны, микрофтальм, голубые склеры, гиалоидопатию, колобому сосудистой оболочки (рис. 4), отслойку сетчатки.

Болезнь Фабри – известная также как болезнь Андерсона —Фабри, дефицит альфа —галактозидазы А.

Является редкой наследственной Х —сцепленной рецессивной лизосомальной болезнью накопления, которая может вызвать широкий спектр системных симптомов. Глазными проявлениями заболевания являются: точечная петехиальная сыпь на веках, изменения сосудов конъюнктивы и сетчатки (ампулообразное расширение), первичные или ятрогенные кератопатии (например, осадок препарата в роговице), катаракта, чаще заднекапсулярная, гетерохромия радужки (рис. 5). Возможны спонтанные гифемы, особенно у детей в возрасте до года. На глазном дне часто развивается отек ДЗН и макулярной зоны, с возможным переходом в атрофию ДЗН.

Зрительные функции снижаются до амавроза.

Синдром Стиклера (наследственная прогрессирующая артроофтальмопатия) – является наследственным заболеванием соединительной ткани, глазные проявления которого проявляются, как правило, в раннем школьном возрасте. Постепенно развивается миопический астигматизм, имеющих прогрессирующее течение со сферическим эквивалентом близорукости высокой степени. Обычно у детей с данной патологией характерный внешний вид: эпикантус или легкий экзофтальм, низкая переносица, короткий нос и гипоплазия верхней челюсти

Что касается патологии заднего отрезка глаза, то она включает в себя гиалоидопатию в виде деструкции стекловидного тела в виде нитей тяжей, фиксированных преретинальных мембран по всей периферии глазного дна.

На средней и крайней периферии глазного дна, как правило, определяются множественные сквозные разрывы сетчатки, в лечении которых необходимо использовать лазерную коагуляцию сетчатки с целью создания хориоретинальной адгезии в зоне выявленных патологических ретинальных изменений (рис. 7).

Одним из самых частых клинических проявлений синдрома Стиклера являются спонтанные отслойки сетчатки, к сожалению, с частыми послеоперационными рецедивами (рис. 8). Отслойка сетчатки с ретинодиализом и заворотом ретины диктует применение всего арсенала современной витреоретинальной хирургии, в том числе и лазерных вмешательств. Результаты лечения часто неудовлетворительные. Остро стоит вопрос о профилактических действиях на втором глазу, если там ещё не случились разрывы и отслойка сетчатки [7].

Ото —окуло —ретинальный синдром Альпорта (нефрит наследственный с глухотой) – развитие заболевания обусловлено мутациями в генах коллагена IV типа. Офтальмологическими симптомами заболевания являются: сферофакия, передний и/или задний лентиконус, передняя или задняя капсулярная катаракта (рис. 9). В темпоральных отделах сетчатки, парафовеолярной локализации и на средней периферии появляются многочисленные беловатые очажки. Поскольку процесс не захватывает макулярную зону, то зрительные функции остаются на достаточно высоком уровне [8].

К группе болезней соединительной ткани относятся и так называемые микроделеционные и микродубликационные синдромы с офтальмологическими проявлениями. В частности к ним относятся синдром Вильямса, Прадера —Вилли, Диджордже, МиллераДиккера, Лангера —Гидиона, синдром Шварца [8, 9].

Синдром Вильямса, синдром «лица эльфа», синдром идиопатической инфантильной гиперкальциемии, синдром 7q11.23. Со стороны вспомогательного органа глаза диагностируется косоглазие, миндалевидный разрез глаз, припухлость век и двусторонний эпикантус. Со стороны фиброзной оболочки глаза – голубоватые склеры. Патогномоничным симптомом при этом заболевании является своеобразный кружевной или звездчатый рисунок радужки. На глазном дне изменение хода и калибра ретинальных сосудов.

Синдром Диджордже (Di George) впервые описан американским эндокринологом Di George Angelo Mario в 1921 г., синдром 22q11.2. Еще этот синдром называют как гипоплазию или агенезию вилочковой и паращитовидных желез, синдром Шпринтцена, синдром Такао.

Офтальмологические проявления данного заболевания следующие: гипертелоризм, антимонголоидный разрез глаз, задний эмбриотоксон, помутнения роговицы, множественные мелкие узелки на радужках, гипоплазия ДЗН, ангиопатии (рис. 10). Нередко развивается близорукость с астигматизмом, плохо поддающимся оптической коррекции. Кроме этого, характерной чертой изменений стороны органа зрения при данном синдроме является постепенное развитие двусторонней катаракты, однако форма и размеры хрусталика остаются в пределах возрастной нормы. Как следствие помутнения хрустилика может развиться обскурационная амблиопия и/или вторичное косоглазие. Офтальмологическое лечение симптоматическое: оптическая коррекция аномалии рефракции, факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы и дисцизией вторичной катаракты в отдаленный период у данной категории детей.

Синдром Миллера – Дикера, синдром 17p13.3. К глазным проявлением этого синдрома относятся антимонголоидный разрез глаз – опущены наружные углы глазных щелей, гипертелоризм. Снижение зрительных функций при данном синдроме, как правило, обусловлено помутнениями роговицы и гипоплазией зрительных нервов. Синдром Прадера —Вилли. Это редкое генетическое заболевание, при котором семь генов (или некоторые их части) на 15 отцовской хромосоме (Q 11 —13) удалены или нормально не функционируют (например, при частичной делеции хромосомы 15Q). Впервые расстройство было описано в 1956 г. Андреа Прадером и Генрихом Вилли, Алексисом Лабхартом, Эндрю Зиглером и Гвидо Фанкони. Офтальмологические проявления данного синдрома чаще всего заключаются в формировании гимерметропического астигматизма, практически не поддающегося коррекции, анизометропии и сходящегося косоглазия, хирургическая коррекция которого подчас приносит положительный эффект.

В ряде случаев наблюдается гипертелоризм, миндалевидный разрез глаз, врожденный эктропион и глаукома, гипопигментация радужки и глазного дна (рис. 11).

Синдром Лангера —Гидиона, синдром акродисплазии с экзостазами, трихо —рино —фаланговый синдром, сидром 8q24. Глазные симптомы для этого заболевания не являются патогмоничными. Из наиболее часто встречаемых офтальмологических симтомов являются косоглазие, птоз, голубые склеры, колобомы радужки, микрофтальм.

Синдром Шварца, синдром Шварца —Джемпела (костно —хондро —мышечная дистрофия). Со стороны органа зрения проявляет себя блефарофимозисом, гипертрихиозисом, блефароспазмом. Рефракционные изменения в виде миопического астигматизма со сферическим эквивалентом миопии средней и высокой степени, практически не поддающиеся оптической коррекции. На глазном дне выявляются центральная и периферическая хориоретинальная дистрофия, нередко осложняющаяся ретиношизисом. Возможно развитие макулопатии в виде геморрагического очага с пролиферацией пигментного эпителия сетчатки в виде пятна Ферстера —Фукса, формирование которого возможно за счет дегенеративных изменений атрофического характера при перерастяжении заднего полюса глаза.

Сведения об авторе

Рудник Алена Юрьевна – к.м.н., старший научный сотрудник ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России; ФГОУ ВПО «Военно —медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ.

Источник

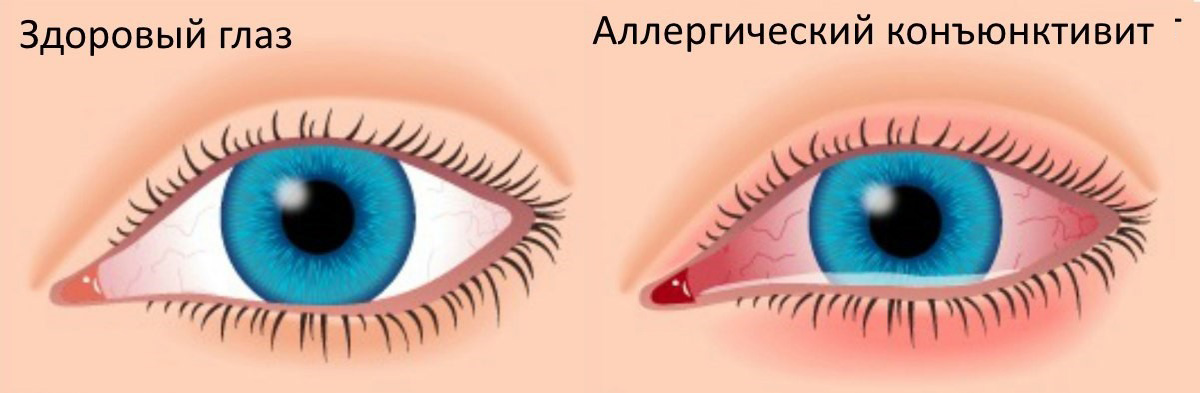

Конъюнктивит — патология соединительной ткани оболочки глаза, или конъюнктивы, характеризующаяся проявлениями воспалительной реакции: покраснением, отеком и отделением жидкости, зудом и снижением качества зрения. Причины его появления у взрослых различны, а клиническая картина зависит от возбудителя.

Классификация конъюнктивитов по типу возбудителя

Происхождение конъюнктивитов напрямую связано с эндогенными (первичные заболевания, на фоне которых и развивается воспаление соединительной оболочки глаза) и экзогенными (местные ранения, попадание в конъюнктивальную полость чужеродных частиц или объектов) воздействиями или раздражителями.

Источники патологических процессов позволяют подразделять конъюнктивит на:

- Аллергический — следствие применения сильно раздражающих конъюнктиву лекарственных средств или сезонного (весеннего) воспаления поверхностных слоев глазной оболочки.

- Аутоиммунный и вторичный — появляются в связи с систематическими сбоями в иммунной системе или на фоне иных заболеваний.

- Бактериальный — вызван рядом специфических бактерий, к ним относятся заболевания, возбудителями которых являются диплобациллы, пневмококки, дифтерийная палочка, гонококки и некоторые другие микроорганизмы.

- Вирусный — возникает из-за аденовируса, герпесвируса, вируса ветряной оспы, кори и краснухи, а также вируса контагиозного моллюска.

- Грибковый — сопровождает такие заболевания, как аспергиллез, актиномикоз, кокцидиоз и преимущественно кандидоз.

- Хламидийный — вызван такими внутриклеточными паразитами, как хламидии.

Что такое острый и хронический конъюнктивит?

Рассмотрим основные понятия:

- Острый конъюнктивит — заболевание, при котором наблюдается обильное продуцирование отечного отделяемого и склеивание век после сна. При первичном осмотре офтальмологом выявляется набухание конъюнктивального мешка, его гиперемия и утрата прозрачности слизистой оболочки, а также поочередное поражение обоих глаз.

- Хронический конъюнктивит наиболее часто встречается у взрослых и пожилых людей. Признаки данного вида заболевания во многом схожи с симптоматикой острого течения, однако их особенность заключается в наиболее длительном периоде прогрессирования воспаления, нередко чередующимся с кажущимся полным выздоровлением. При рецидиве хронического конъюнктивита основой для обращения человека к специалисту становится ощущение инородного тела и непрекращающегося жжения в глазах, ведущего к повышенной зрительной утомляемости.

Причины возникновения конъюнктивита у взрослых

Ответ на этот вопрос кроется в определении возбудителя, ведь только посредством многолетней практики и постоянного совершенствования профессиональных знаний специалист в сфере офтальмологии может с точностью выяснить и обозначить источник возникновения конъюнктивита.

Как известно, далеко не все виды конъюнктивитов являются обособленными, и зачастую им предшествуют заболевания отдельных органов и систем, что значительно затрудняет поиск первопричины, постановку диагноза и назначение соответствующего лечения. Поэтому общий перечень формируется, опираясь на изучение комплексных обстоятельств, предрасполагающих к появлению этой патологии. Стоит рассмотреть их подробнее.

Конъюнктивиты аллергенного и аутоиммунного происхождения

Сравнивания причины возникновения данных патологий, стоит отметить, что аллергия представляет собой проявления местной реакции (на попадание в полость глаза раздражающих веществ, контактные линзы, глазные протезы и швы, сохранившиеся после перенесенных оперативных вмешательств на глазном яблоке). Появление заболеваний аутоиммунной природы отличается тем, что не может определяться точным источником.

К аллергическим конъюнктивитам относят следующие:

- Весенний катар — заболевание, возникающее при повышенной чувствительности глаз к ультрафиолетовым лучам. Протекает в конъюнктивальной, лимбальной и смешанной формах.

- Лекарственный конъюнктивит — остро и подостро протекающее аллергическое воспаление конъюнктивы, образующееся при длительном или разовом лечении каким-либо сильно раздражающим препаратом. Имеет две формы клинического проявления: сосочковую гипертрофию (неравномерное поражение верхнего века, нитчатое густое слизисто-гнойное отделяемое, чувство жжения и зуда) и фолликулярную (медленное развитие и образование фолликулов в области нижнего века).

- Поллиноз — или сенной конъюнктивит — сезонная аллергическая патология конъюнктивы, причиной которой является повышенная чувствительность к пыльце в период цветения растений. Воспалительный процесс может затрагивать не только глаза, но и другие органы: кожу, дыхательные и пищеварительные пути, нервную систему.

- Конъюнктивиты инфекционной и аллергической природы не исключают появления местной аллергической реакции на слизистой оболочке глаза под воздействием инфицирования какими-либо микроорганизмами. Ими могут быть как бактериальные и вирусные, так и грибковые или паразитарные аллергены.

- Гигантский папиллярный конъюнктивит — патология, образующаяся при поддержании длительного контакта верхнего века с инородным телом. Регистрируется чаще у взрослых людей при несоблюдении правил гигиены в применении линз или глазных протезов.

Среди аутоиммунных заболеваний конъюнктивы наибольшее распространение получила пузырчатка конъюнктивы (она же пемфигус) — сочетающая в себя поражение слизистых оболочек конъюнктивального мешка, рта, носоглотки и кожи. Этиологические особенности ее развития остаются неизвестными. Считается, что она имеет аутоиммунную природу и носит генерализованный характер, т.е. оказывает патогенное воздействие не локально, а на весь организм.

Конъюнктивит бактериального происхождения

Среди остро протекающих заболеваний глаза, вызванных патогенными бактериями, у взрослых встречаются острый неспецифический катаральный конъюнктивит, возбудителем которого являются золотистый стафилококк либо стрептококк, а также пневмококковый, гонококковый и диплобациллярный конъюнктивит.

Острый неспецифический катаральный конъюнктивит — заболевание, первыми симптомами которого является склеивание ресниц после сна, причем выделяемая жидкость имеет сначала слизистую консистенцию, но очень быстро приобретает гнойный вид. При осмотре заметна гиперемия и отек конъюнктивы, склеры, переходных складок, век. Слизистая становится набухшей, теряет прозрачность, рисунок мейбомиевых желез оказывается менее заметен.

Симптомы пневмококкового конъюнктивита включают в себя покраснение слизистой оболочки глазного яблока (конъюнктивальная инъекция), при котором хорошо видны отдельные сосуды. Переходная складка отечна, конъюнктива покрывается кровоизлияниями (геморрагии) и тончайшими белесо-серыми пленками, под которыми не наблюдается кровоточивости.

Возбудители гонококкового конъюнктивита передаются от больного человека к здоровому контактным и половым путями: он развивается при несоблюдении правил гигиены и антисептики у взрослых, страдающих гонореей мочеполовых органов, непрямым контактом, а также при половом акте, когда вероятность заболеваемости достигает 60-90%. Для такой формы характерно быстрое обострение. Поражение происходит постепенно — от одного глаза к другому, отмечаются отечность и складчатость век, гнойные выделения, ярко-красный оттенок слизистой и ее значительное раздражение. В случае несвоевременности обращения к специалисту развивается язва роговицы, способная повлечь за собой утрату зрительной способности.

Ангулярный (он же диплобациллярный) конъюнктивит — это заболевание конъюнктивы, вызванное палочкой Моракса — Аксенфельда и обширнее других распространенное в быту. Наравне с иными возбудителями воспаления соединительной оболочки глаза, Палочка Моракса — Аксенфельда передается при непосредственном человеческом контакте, а также через загрязненные предметы обихода: полотенца, ванные принадлежности и средства для ухода за кожей лица. Первые симптомы болезни появляются на 4 день с момента заражения. Пациенты обращаются с жалобами на болезненность во время моргания, зуд и резь в глазах. Все это сопровождается выделением тягучего содержимого слизеобразной консистенции, которая, накапливаясь в углах глазной щели, образует ощутимый дискомфорт корки.

Конъюнктивит вирусной этиологии

Считается, что большинство патологий оболочки глаз предположительно имеют вирусное происхождение. Подобные вирусы поражают не только глаза человека, но и другие органы.

Самыми известными и часто встречающимися в офтальмологии вирусами являются:

- Аденовирус — возбудитель таких офтальмологических заболеваний, как аденовирусный конъюнктивит и эпидемический кератоконъюнктивит. Заболевания регистрируются у взрослых людей и обладают воздушно-капельным и контактным способами передачи, причем преимущественная часть больных перенимает вирус в медицинских учреждениях. Для аденовирусной инфекции характерны такие клинические признаки, как общая слабость, отечность век и конъюнктивальной полости, наличие на ее поверхности мелких фолликулов и локальных кровоизлияний. Спустя неделю после появления первых симптомов на роговице обнаруживаются единичные инфильтраты, которые ведут к снижению зрения и сохраняются в течение многих месяцев.

- Энтеровирус-70 — возбудитель эпидемического геморрагического конъюнктивита, отличающегося наличием острого течения, сильной болезненности в глазах и нетерпимой реакции на свет.

- Герпесвирус — возбудитель повсеместно распространенного герпеса. Чаще проявляется вторично (при наличии каких-либо других заболеваний или пороков иммунной системы) с последующими рецидивами. Совсем редко возникает у пожилых и взрослых, гораздо чаще — у детей.

Кроме того, существуют конъюнктивиты вирусной этиологии, которые образуются при таких заболеваниях, как ветряная оспа, корь, краснуха или вирус контагиозного моллюска. Они схожи в своей симптоматике, передаются воздушно-капельным или контактным путем и заканчиваются благоприятным исходом. Однако ими заболевают, как правило, задолго до взросления, и следствием перенесенного заболевания становится формирование стойкого пожизненного иммунитета.

Конъюнктивит грибковой природы

На сегодняшний день патогенными для глаза взрослого человека считаются десятки грибков, поражающих организм извне или занесенных с током крови из иных органов, подверженных распространению грибков. Они внедряются в клетки и ткани при ранениях, незначительных повреждениях и ссадинах, а также в условиях обязательного упадка иммунитета. Крайнюю актуальность в этом направлении офтальмологии имеют дрожжеподобные и плесневые грибки, а также дерматофиты. Так, по характеру воспалительного процесса конъюнктивит делят на два типа: гранулематозный и экссудативный.

Оба типа имеют ряд исключительных черт: гранулематозный грибковый конъюнктивит сопровождается увеличением лимфатических узлов и накоплением гнойного и грибкового содержимого. Цвет поверхностных образований (язв) при этом имеет зеленоватый оттенок или налет. Экссудативный конъюнктивит, возбудителями которого являются кандиды и аспергиллы, может провоцировать появление светлых псевдомембранозных выделений.

Хламидийный конъюнктивит

Хламидии — заключающий в себе физиологические способности и вирусов, и бактерий вид микроорганизмов, во многом превосходящий их по интенсивности своего патологического воздействия.

Проникая в конъюнктивальную полость или мигрируя с кровью из мочеполовых органов, хламидии способны вызывать у взрослого человека такие заболевания конъюнктивы, как:

- Трахома — инфекция, протекающая хронически и сопровождающаяся появлением фолликулов по периметру пораженного участка глаза. Для трахомы характерна резкая стадийность и возможность появления тяжелых последствий, устранение которых возможно только при помощи хирургического вмешательства: при запоздалом обнаружении и лечении фолликулярных образований происходит их рубцевание и деформация конъюнктивальных складок.

- Паратрахома — инфекционное воспаление конъюнктивального мешка, характеризующееся как острым, так и хроническим течением. Паратрахома возникает вследствие контакта с зараженными и носителями, при попадании инфекционного содержимого в глаза. Из полости глаза выделяется поначалу слизистое, а затем и гнойное содержимое; отмечается отечность и покраснение, инфильтраты роговицы. Зачастую заболевание протекает односторонне (поражается один глаз), а образующиеся на поверхности слизистых оболочек фолликулы не склонны к рубцеванию.

Клиническая и дифференциальная диагностика

Такое обилие причин образования конъюнктивитов у взрослых людей нуждается во всестороннем подходе к диагностированию конкретного типа патологии. Современные технологии позволяют врачу-офтальмологу проводить такие методы исследования глаз, как лабораторная и дифференциальная диагностика.

Обычно осмотр пациента включает в себя исследование остроты зрения и его ультразвуковую диагностику, флюоресцеиновый тест, позволяющий определить местоположение эрозий и язв, а также измерение внутриглазного давления.

Посредством осмотра офтальмолог устанавливает:

- Общую клиническую картину заболевания;

- Наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний, сочетание конъюнктивита и последовавшей за ним воспалительной реакции (обращая внимание на такие специфические симптомы, как кашель, воспаление слизистой оболочки носоглотки);

- Гиперемию и отечность конъюнктивы и век, присутствие и характер выделений (гнойные, слизистые, геморрагические), формирование пленок и геморрагий, складок, возможные поражения роговицы.

Лабораторные исследования в определении причины заболевания имеют особенную значимость и применяются при заболеваниях, сложно поддающихся лечению — лишь проведение ряда анализов позволяет безошибочно диагностировать возбудителя конъюнктивита и назначить соответствующую ему фармакологическую терапию.

Методы лабораторной диагностики:

- Первая из методологических групп включает в себя ряд цитологических исследований (иммуноферментный и иммунофлюоресцентный, полимеразную цепную реакцию) — они служат для идентификации возбудителя заболевания в соскобе или мазке-отпечатке.

- Вторая охватывает культуральные методы — дорогостоящие и длительно продолжающиеся исследования, необходимые для выделения микроорганизмов (чаще хламидий) в той или иной культуре клеток.

- Третья затрагивает серологические методы исследования, которые имеют второстепенное значение в общей диагностике.

Каждая из перечисленных выше групп способствует постановке наиболее достоверного диагноза и дифференцировке его со схожими патологиями.

Учитывая анатомические особенности расположения глаза, тонко граничащего с придаточными носовыми пазухами, полостями рта, ушей и носа, стоит уделять пристальное внимание ухудшению общего состояния больного и осложнению симптоматического комплекса. В случае генерализации отеков, ограничении подвижности глазного яблока или его выпучивания, сильной головной боли и повышения температуры необходимо провести определенные дополнительные исследования (компьютерную и магнитно-резонансную томографию головного мозга, посев отделяемого, посев крови и др.), а также проконсультироваться с специалистами иных направлений: отоларингологом, нейрохирургом, стоматологом.

Все эти меры позволят предотвратить усугублению патологии и, устранив ее причину, предупредить нежелательные рецидивы любого из ныне известных видов конъюнктивита.

Источник