Воспаление в слезном озере

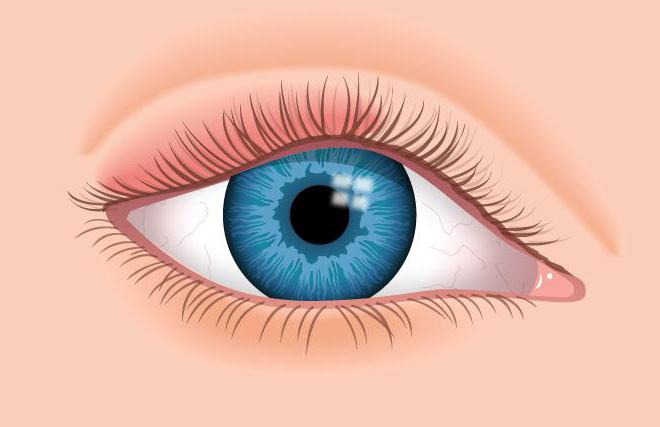

Слёзное мясцо, или карункула лакрималис, – это небольшое возвышение розового цвета во внутреннем уголке глаза, которое состоит из соединительной ткани и покрыто сверху плоским эпителием и фрагментами слизистой оболочки. Рудимент может подвергаться воспалительным процессам. Кроме того, из него могут развиваться такие новообразования, как фиброма, атерома, эпителиома.

Где находится и для чего служит слёзное мясцо

Слёзное мясцо хорошо просматривается во внутреннем уголке глаза. Сверху элемент покрыт конъюнктивой, которая в этой области является особенно чувствительной. В структуру этого образования входят волосяные фолликулы, сальные и потовые железы, жировая клетчатка.

Анатомически оно не относится к слёзным органам.

Карункула лакрималис не выполняет каких-либо важных функций. Его называют рудиментом: это значит, что слёзное мясцо является остаточным органом, который остался в наследство человеку от земноводных особей. Из-за отсутствия функций и его ненужности он атрофировался.

Слёзное мясцо в органах зрения человека является атрофированным из-за ненадобности третьим веком, как у рептилий и земноводных. Несмотря на отсутствие функций, патологии этого рудимента могут привести к нарушению процесса отведения слёзной жидкости, так как образование вместе с полулунной складкой органа зрения принимает пассивное участие в этом процессе.

Причины воспаления рудимента

Воспаления этого образования встречаются редко. Редкими также являются опухоли, дистрофические изменения, аномалии развития и опухолевые образования курункула лакрималис.

Досконально причины развития патологий рудимента не изучены. Известно, что развитие гнойного воспаления и опухолевых новообразований связано с попаданием инородных тел в глаз и развитием инфекционного процесса на этом фоне. Нарушения норм личной гигиены – предрасполагающий фактор развития воспаления.

К другим причинам относят аномалии слёзного аппарата, имеющие врождённый характер: атрезию слёзных канальцев, острый дакриоцистит.

В отдельных случаях заболевания невоспалительного характера (например, аргироз) связаны с продолжительным применением глазных капель с содержанием солей серебра (например, Протаргол, Нитрат серебра).

Клиническая картина отклонений

Симптоматика заболеваний слёзного мясца зависит от конкретного типа патологии.

Удвоенное (добавочное) слёзное мясцо

Внешне рудимент выглядит вытянутым к наружной стороне глаза. На этой части возникает нетипичное выпячивание овальной удлинённой формы. Образование схоже с тканями этого возвышения. Между основным и дополнительным элементом проходит разделяющая борозда. Слёзные точки имеют нетипичное расположение: они более удалены от внутреннего угла глазной щели. Полулунная складка при этом практически полностью скрыта за основным слёзным мясцом.

Такой вариант патологии считают врождённым. Он очень редкий: офтальмологи обнаруживали добавочный рудимент всего в 5 случаях среди нескольких тысяч больных с патологиями слёзного аппарата.

Острые гнойные воспаления – абсцесс и флегмона

Клиническая картина включает такие симптомы:

- резкая боль во внутреннем уголке глаза;

- покраснение;

- общее недомогание;

- головные боли;

- повышение температуры;

- припухлость конъюнктивы и век в области внутреннего уголка глазной щели;

- покраснение и увеличение размеров рудимента;

- появление гнойных пробок в тканях мясца.

Аргироз

Это отклонение чаще всего распространяется не только на рудимент, но и на полулунную складку. Основные проявления – тёмно-серая окраска глазного яблока и конъюнктивы век. Аргироз не становится причиной нарушения функции отведения слёзной жидкости.

Доброкачественные опухоли

Такие образования, как папилломы, ангиомы, аденомы, атеромы, полипы, дермоидные кисты проявляются следующим образом. Происходит увеличение размеров рудимента: этот элемент выглядит как крупный шар. Доброкачественные опухоли подвижны, не вызывают боль при пальпации, но больной жалуется на жжение и сухость в глазах, ощущение инородного предмета.

Такие образования неопасны, но вредят зрению. Также присутствует риск перерождения изменённых клеток слёзного мясца в злокачественные.

Злокачественные опухоли

К злокачественным опухолям относятся меланобластомы, саркомы, ретикулосаркомы. Раковые новообразования рудимента проявляются в сильной припухлости данной области, которая быстро увеличивается в размерах. Растущая опухоль может выходить за пределы глазной щели и полностью закрыть внутренний угол глаза. Рак карункула лакрималис может прорастать в ткани века, а также другие органы.

Карункула лакрималис может подвергаться рубцовым изменениям, связанным с термическими и химическими ожогами.

Диагностика патологий

Диагностику воспалений курункула лакрималис проводят на основе таких мероприятий:

- слёзно-носовая проба по Весту;

- биомикроскопия глаза;

- дакриоцистография;

- мазок со слизистых на выявление бактериальной микрофлоры.

При новообразованиях рудимента выполняют гистологическое исследование секрета, полученного из опухоли.

Методы лечения

Подходы к лечению зависят от конкретного заболевания карункула лакрималис.

Воспалительные гнойные процессы

Терапия включает антибактериальные препараты: внутрь (таблетированная форма) и парентерально.

При концентрации инфильтрата назначают процедуры ультравысокочастотной терапии, соллюкс.

В поражённые глаза закапывают капли с дезинфицирующим и антибактериальным эффектом (Ципрофлоксацин), а также наносят кортикостероидные и антибактериальные мази (тетрациклиновая).

При наличии кисты ни в коем случае нельзя пытаться вскрывать её: это повышает риск развития флегмоны, абсцесса, сепсиса. Гнойную кисту оперируют не сразу: вначале, при помощи консервативных мер, приводят её в состояние полной ремиссии, и только после этого удаляют.

Новообразования слёзного мясца

Допустимые способы лечения:

- вапоризация опухоли при помощи лазерного луча;

- комбинированная криодеструкция и b-аппликационная терапия;

- брахитерапия;

- хирургическое удаление.

Рубцовые изменения

Показано удаление рубцовой ткани и пластическое восстановление слёзного озера и полулунной складки.

Невусы рудимента

При пигментосодержащих новообразованиях применяют рентгеновское и гамма-излучение, но такие методы сопряжены с высоким риском развития поражения здоровых тканей: язвы роговицы, кератиты, катаракты.

Особенности терапии детей

Детям, у которых были выявлены опухолевые новообразования рудимента, выполняют оперативное вмешательство в возрасте с 7 лет. В остальном тактика лечения патологий рудимента не отличается от мероприятий, которые проводятся для взрослых пациентов.

Возможные осложнения

Гнойные воспалительные процессы курункула лакрималис могут стать причиной проникновения патогенных масс в кровь, что чревато заражением крови. Это приводит к летальному исходу.

В запущенных случаях и при распространении патологического процесса на обширные области глаза возможно нарушение и даже утрата зрения.

Профилактика

Конкретных мер, направленных на предотвращение развития патологий курункула лакрималис, нет, так как они часто возникают из-за генетического фактора.

К общим нормам профилактики относят такие:

- соблюдение личной гигиены. Особенно внимательным следует быть женщинам, которые наносят макияж: необходимо каждый вечер тщательно удалять остатки косметики и умываться;

- ведение здорового образа жизни;

- отказ от курения и спиртного;

- соблюдение мер безопасности на рабочем месте во избежание механических и термических травм органов зрения.

Слёзное мясцо – элемент зрительного аппарата, который не выполняет важных функций, но в то же время подвержен различным заболеваниям и может стать причиной осложнений. Его патологии возникают крайне редко и обычно носят наследственный характер.

Источник

- дакриоаденит — воспаление слезной железы;

- эпифора — обильное выделение слезной жидкости из глаз, выходящее за границы нормального, и дефицит слезной жидкости (персистенция врожденной гиполакримии, синдром Шегрена);

- дакриостеноз (сужение) и воспаление слезоотводящих путей. К воспалительным заболеваниям слезоотводящих путей относятся: каналикулит – воспалительное заболевание слезного канальца и дакриоцистит — воспаление слезного мешка, встречающееся как у новорожденных, так и у взрослых людей;

- врожденные аномалии слезоотводящих путей (аплазия, фистулы, дивертикулы и т.д.)

- новообразования (опухоли) слезных путей

Причины

Заболевания слезной железы могут быть врожденными и приобретенными, возникшими в результате каких-либо воспалительных заболеваний, опухолей или травм:

- Острое воспаление слезной железы (острый дакриоаденит) чаще всего развивается на фоне эпидемического паротита (свинки) у детей, реже — другого инфекционного заболевания (гриппа, пневмонии, скарлатины, брюшного тифа и т.д.).

- Хронический дакриоаденит возникает при некоторых заболеваниях крови, при сифилисе, туберкулезе.

- Синдром Шегрена («сухой синдром»), характеризующийся поражением слезных и слюнных желез, имеет аутоиммунный характер и может наблюдаться при системных заболеваниях соединительной ткани.

- К врожденным заболеваниям отсятся гипоплазия (недоразвитие), аплазия (отсутствие) и гипертрофия (увеличение размеров) слезной железы.

Заболевания слезоотводящих путей могут быть врожденными (аномалии развития) и приобретенными, связанными с поражением нервов, инфекционными заболеваниями, опухолями, воспалительными заболеваниями глаз (конъюнктивит и др.) и носа; аутоиммунным поражением (синдром Шегрена). Также причиной нарушения оттока слезы могут стать инородные тела (например, ресницы).

Каналикулит (воспаление слезного канальца) чаще всего имеет грибковый характер, но иногда развивается вследствие внедрения инородного тела. Также он может осложнять течение хронического конъюнктивита.

Дакриоцистит (воспаление слезного мешка) обычно возникает при нарушениях оттока слезы, причиной которого бывают сужения и заращения носослезного канала (врожденные или приобретенные, например, в результате воспаления). При этом слезная жидкость застаивается в слезном мешке, и создаются условия для развития инфекции в слезном мешке. Поскольку нарушение оттока слезы бывает постоянным, дакриоцистит часто приобретает хроническое течение.

Дакриоцистит (воспаление слезного мешка) могут спровоцировать: травмы, заболевания носа и околоносовых пазух, снижение иммунитета, сахарный диабет, профессиональные вредности, резкие колебания температуры окружающего воздуха и т.д. Важной причиной развития дакриоцистита служат патологические процессы в полости носа и околоносовых пазухах. Иногда причиной нарушения проходимости носослезного протока бывает повреждение его при травме, нередко хирургической (при пункции верхнечелюстной пазухи, гайморотомии).

Как проявляются?

Если у ребенка практически с самого рождения набухшее верхнее веко, постоянное слезотечение или, напротив, полное отсутствие слез, повышена температура — вероятнее всего у него какая-либо врожденная аномалия развития слезного аппарата.

Острое воспаление слезной железы (острый дакриоаденит) может быть как одно, так и двусторонним. Болезнь чаще всего возникает у детей на фоне инфекционного паротита (свинки). При этом у ребенка возникает припухлость верхнего века, которая быстро или постепенно увеличивается в размерах. Веко краснеет, отекает. Все это сопровождается болями в области наружного угла глаза.

Затем возникает головная боль, слабость, разбитость, повышается температура тела. За счет отека край века приобретает S-образную форму. В течение нескольких дней процесс быстро прогрессирует: припухлость, и отек века увеличиваются, в результате чего глаз может быть закрыт отекшим веком. Боли усиливаются. Под давлением плотной отечной слезной железы глазное яблоко смещается вниз и кнутри, вследствие чего появляются жалобы на двоение в глазах. Боли в области железы становятся очень сильными. Увеличиваются лимфатические узлы в заушной области, отек распространяется на виски.

При каналикулите (воспалении слезного канальца) пациента беспокоит слезотечение, гнойное отделяемое из внутреннего угла глаза, иногда припухлость и покраснение у внутреннего угла глаза. При надавливании на область слезного канальца, можно увидеть выделение гноя из слезных точек.Каналикулит встречается достаточно редко и, как правило, имеет хроническое течение.

Для дакриоцистита характерно слезотечение, выделение гноя из глаза. Вследствии этого у больных часто возникает воспаление конъюнктивы и краев век. При длительном сужении носослезного протока слезный мешок расширяется — возникает фасолевидное выпячивание кожи у внутреннего угла глазной щели, которое иногда достигает больших размеров (водянка слезного мешка). Если надавить на эту припухлость из слезных точек выделяется слизь или гной; реже содержимое слезного мешка опорожняется в нос по протоку.

Дакриоциститом чаще заболевают люди среднего возраста — от 30 до 60 лет, встречается также дакриоцистит новорожденных. У женщин дакриоцистит встречается в 7-8 раз чаще, чем у мужчин. Болезнь, как правило, имеет длительное течение. Хронический дакриоцистит может осложниться флегмоной слезного мешка или гнойной язвой роговицы.

Источник

Дакриоцистит – это воспаление слезного мешка. Может быть острым, но чаще течение хроническое рецидивирующее. Это довольно частая патология, примерно 10 % всех обращений к офтальмологу – именно по поводу дакриоцистита. Женщины страдают этим заболеванием чаще, чем мужчины.

Признаки

При дакриоцистите пациент жалуется на постоянное слезотечение, плотную припухлость во внутреннем углу глаза в области слезного мешка, чувство распирания в слезном мешке. При надавливании на припухлость выделяется гнойная или слизистая жидкость. Боль при этом есть, но не сильная. Веки при дакриоцистите отечные, глазная щель сужена.

Через несколько дней припухлость становится мягче, кожа над ней желтеет.

Если дакриоцистит не лечить, возможно прогрессирование патологического процесса и развитие абсцесса – гнойного расплавления тканей. В этом случае есть опасность потери зрения.

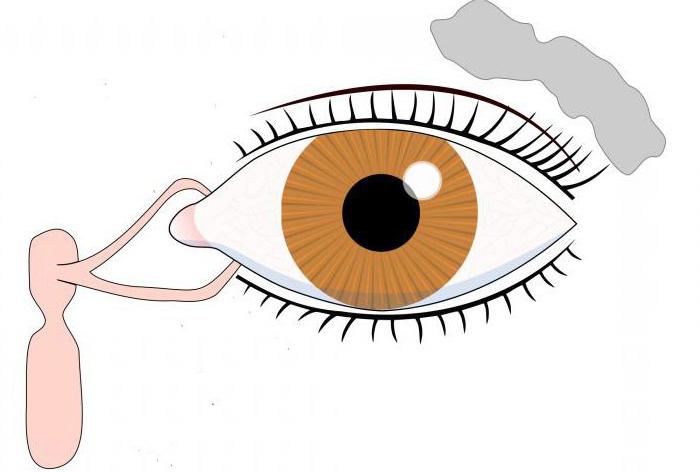

Описание

Слезные органы – слезная железа, слезные протоки, слезные точки, слезные канальцы, слезный мешок и носослезный канал – это органы, продуцирующие слезы и выводящие их в полость носа. Слезы вырабатываются в слезной железе, потом по слезным протокам поступают в верхний свод конъюнктивы, оттуда они изливаются на глаз, смачивая его и предохраняя роговицу от высыхания. Потом слезы скапливаются в слезном озере, расположенном у внутреннего угла глаза. Там же на верхнем и нижнем веке есть слезные сосочки, на вершинах которых находятся слезные точки – устья слезных канальцев, выводящих слезы в слезный мешок. Из слезного мешка по носослезному каналу они выводятся в полость носа.

Дакриоцистит развивается из-за сужения или закупорки носослезного канала. Слезы не отводятся в носовую полость и скапливаются в слезном мешке. Он переполняется и растягивается. В накопившемся содержимом мешка начинают размножаться патогенные микроорганизмы. Вновь поступающие слезы уже не могут попасть в слезный мешок, развивается слезотечение.

Носослезный канал может сужаться или закупориваться из-за воспалительных заболеваний носовой полости, в результате которых утолщается слизистая оболочка. Также причиной может стать травма носа или глазного яблока.

Врачи выделяют хронический дакриоцистит, острый дакриоцистит, который редко бывает сам по себе, а чаще является обострением хронической формы, и дакриоцистит новорожденных.

Существует четыре формы хронического дакриоцистита:

- простой катаральный дакриоцистит;

- стенозирующий дакриоцистит;

- эмпиема (скопление гноя в замкнутом пространстве) слезного мешка;

- флегмона (острое разлитое гнойное воспаление) слезного мешка.

Флегмона и эмпиема опасны тем, что гной может прорваться внутрь. В этом случае гнойное воспаление может распространиться и на глазницу, и дальше, вглубь черепа. Кроме того, воспаление может захватить и сам глаз.

Диагностика

Диагноз «дакриоцистит» ставит офтальмолог. Диагноз ставится на основании клинической картины и тестов. Показательна при диагностике этого заболевания проба Веста – исследование проходимости слезных протоков. Это простое исследование не занимает много времени и не требует сложной аппаратуры. В носовой ход на пораженной стороне вводят ватный тампон, а в глаз закапывают раствор колларгола. Он имеет оранжево-желтую окраску. В норме ватный тампон уже через две минуты должен окраситься в оранжево-желтый цвет, однако при закупорке слезных протоков этого не происходит, или происходит, но очень медленно.

Лечение

Для лечения дакриоцистита назначают антибиотики или антибактериальные препараты с учетом чувствительности возбудителя. Для снятия воспаления назначают противовоспалительные средства.

На начальных стадиях заболевания может помочь массаж слезного мешка, закапывание антибактериальных или противовоспалительных капель.

Очень важно в лечении этого заболевания восстановить проходимость носослезного канала. Это можно сделать двумя способами. Наиболее распространено бужирование – введение в канал жесткого зонда – бужа. Буж пробивает засор, если он есть, или раздвигает стенки канала, если они по каким-то причинам сузились. Буж вводят в слезную точку, находящуюся в углу глаза. Операция проводится под местной анестезией. Выглядит эта процедура устрашающе, но боли не доставляет, хотя неприятные ощущения пациенту гарантированы. В большинстве случаев, через несколько дней буж удаляют, однако 30 % пациентов требуется повторное бужирование через несколько дней.

Второй вариант восстановления сообщения между слезным мешком и носовой полостью – дакриоцисториностомия. К этой операции прибегают в случае запущенного процесса, когда бужем прочистить носослезный канал невозможно. При этом формируется новый ход из слезного мешка в носовую полость, минуя носослезный канал.

Однако и бужирование, и дакриоцисториностомию можно проводить только после стихания острого воспаления. При остром дакриоцистите назначают противовоспалительные и антибактериальные средства, физиотерапию (УВЧ), компрессы.

При абсцессе его вскрывают через кожу, дренируют, а после стихания воспаления проводят дакриоцисториностомию.

При своевременном лечении прогноз заболевания благоприятный.

© Доктор Питер

Источник

Воспаление слезной железы иначе называют дакриоаденит. Это заболевание может быть вызвано как механическим, так и токсическим раздражением слизистой слезного мешка и слезных протоков. Встречаются острая и хроническая формы.

Строение слезных органов

Названные органы относятся к придаточному аппарату глаза. В них входят слезные железы и слезоотводящие пути. Часть железы, которая расположена в орбите, появляется у эмбриона в возрасте восемь недель. Однако, даже спустя тридцать две недели развития, после появления на свет, слезная жидкость у новорожденного еще не выделяется, так как железа остается недоразвитой. И только через два месяца младенцы начинают плакать. Интересно, что слезоотводящие пути формируются еще раньше, на шестой неделе гестационного периода.

Слезная железа состоит из двух частей: глазничной и вековой. Глазничная часть расположена в выемке лобной кости на верхнебоковой стенке глазницы. Вторая часть железы значительно меньше, чем первая. Она расположена ниже, под сводом конъюнктивы. Части соединены выводными канальцами. По гистологической структуре, слезная железа напоминает околоушную. Кровоснабжение подходит от глазничной артерии, а иннервация – двумя из трех ветвей тройничного нерва, лицевым нервом и симпатическими волокнами из шейного сплетения. Электронные импульсы поступают в продолговатый мозг, где находится центр слезоотделения.

Для отведения слезы так же существует отдельный анатомический аппарат. Начинается он слезным ручьем, расположенным между нижним веком и глазным яблоком. Этот «ручей» впадает в слезное озеро, с которым соприкасаются верхняя и нижняя слезные точки. Рядом, в толще лобной кости, находится одноименный мешок, сообщающийся с носослезным каналом.

Функции слезного аппарата

Жидкость, выделяемая глазом, необходима для увлажнения конъюнктивы и роговицы. Преломляющая способность роговицы, ее прозрачность, гладкость и блеск в некоторой степени зависят от слоя слезной жидкости, который покрывает ее переднюю поверхность.

Кроме того, слева выполняет питательную функцию, так как роговица не имеет сосудов. Благодаря тому что влага постоянно обновляется, глаз защищен он инородных предметов, пыли и частичек грязи.

Одной из важных особенностей слез является выражение эмоций. Человек плачет не только от горя или боли, но и от радости.

Состав слезы

По химическому составу слеза похожа на плазму крови, но имеет большую концентрацию калия и хлора, а органических кислот в ней значительно меньше. Интересный факт, что в зависимости от состояния организма может меняться и состав слезы, поэтому ее можно использовать для диагностики заболеваний, в одном ряду с анализом крови.

Помимо неорганических соединений, слеза содержит углеводы и белки. Они покрыты жировой оболочкой, которая не дает им задерживаться на эпидермисе. Еще в слезной жидкости присутствуют ферменты, такие как лизоцим, который обладает антибактериальным эффектом. И, как это ни странно, плач приносит облегчение не только из-за морального катарсиса, но и из-за того что в слезах содержаться психотропные вещества, подавляющие тревогу.

За время, которое человек проводит без сна, выделяется около миллилитра слезы, а при плаче это количество увеличивается до тридцати миллилитров.

Механизм слезотечения

Слезная жидкость вырабатывается в одноименной железе. Затем, по выводным канальцам, она движется в конъюнктивальный мешок, где скапливается какое-то время. Моргание переносит слезу на роговицу, смачивая ее.

Отток жидкости осуществляется через слезный ручей (узкое пространство межу роговицей и нижним веком), впадающий в слезное озерцо (внутренний угол глаза). Оттуда через канал секрет попадает в слезный мешок и эвакуируется через верхний носовой ход.

Основу нормального слезоотделения составляют несколько факторов:

- засасывающая функция слезных точек;

- работа круговой мышцы глаза, а так же мышцы Горнера, которые создают отрицательное давление в протоках, отводящих слезу;

- наличие складок на слизистой, которые выполняют роль клапанов.

Исследование слезной железы

Вековую часть железы можно прощупать во время осмотра, либо вывернуть верхнее веко и изучить ее визуально.

Обследование функции железы и слезоотводящего аппарата начинают с канальцевой пробы. С ее помощью проверяют присасывающую функцию слезных точек, мешка и канальцев. А также проводят носовую пробу, для того чтобы выяснить проходимость носослезного канала. Как правило, одно исследование переходит в другое.

Если слезный аппарат в порядке, то одна капля трехпроцентного колларгола, закапанная в конъюнктиву, в течение пяти минут всасывается и выходит через носослезный канал. Это подтверждает окрашивание ватного тампона, расположенного в нижнем носовом ходе. В этом случае, проба считается положительной.

Пассивную проходимость проверяют при помощи зондирования слезных канальцев. Для этого зонд Боумена проводят через носослезный канал, а затем, впрыскивая жидкость в верхнюю и нижнюю слезные точки, наблюдают за ее оттоком.

Причины воспаления

В офтальмологии довольно часть встречается воспаление слезной железы. Причины патологии могут быть самые разные – как общие болезни, такие как мононуклеоз, эпидемический паротит, грипп, ангина и другие инфекции, так и местное загрязнение или нагноение рядом со слезным протоком. Путь заражения, как правило, гематогенный.

Воспаление слезной железы может иметь как острое, так и хроническое течение, когда светлые промежутки чередуются с рецидивами. Постоянная форма может возникнуть из-за онкологических заболеваний, при туберкулезе или сифилисе.

Симптомы

Почему не стоит запускать воспаление слезной железы? Фото больных с данной патологией, показывают, что игнорировать эти симптомы не так-то просто. И только человек, равнодушный к своему здоровью, может допустить развитие осложнений.

В самом начале воспаление слезной железы проявляется болью во внутреннем уголке глаза. Явственно виден местный отек и покраснение. Врач может попросить пациента посмотреть на свой нос и, подняв верхнее веко, увидеть небольшой отрезок железы. Кроме местных, существуют и общие признаки, которыми характеризуется воспаление слезной железы. Симптомы сходны с другими инфекционными заболеваниями: лихорадка, головная боль, тошнота, чувство усталости, увеличение лимфоузлов головы и шеи.

Пациенты могут жаловаться на двоение в глазах, мутность картинки или проблемы с открыванием верхнего века. При сильной реакции отекает вся половина лица, с пораженным глазом. Если оставить симптомы без внимания, то, в итоге, ситуация может усугубиться во флегмону или абсцесс.

Воспаление слезной железы у ребенка протекает так же, как и у взрослого. Единственным отличием является то, что вероятность распространения инфекции выше, чем у взрослых. Поэтому лечение детей проводиться в стационаре.

Местное лечение

В среднем, весь процесс от начала воспаления до его разрешения занимает около двух недель, но если вовремя обратиться к врачу, то можно значительно сократить это время. Опытный специалист быстро определит воспаление слезной железы. Лечение, как правило, назначают комплексное. Ведь как уже было указано в причинах заболевания, чаще всего оно – только следствие другой инфекции.

Терапию начинают с антибиотиков в виде капель или мазей, например “Ципрофлоксацина”, “Моксифлоксацина” или раствора тетрациклина. Можно присоединить глюкокортикоиды, тоже в виде капель. Они снимают воспаление слезной железы. После того, как острый период пройдет, пациента направляют в кабинет физиотерапии на прогревания ультрафиолетом.

Если на месте воспаления успел сформироваться абсцесс, то его вскрывают и дренируют через носослезный канал.

Общее лечение

Иногда местных мер не достаточно, чтобы вылечить заболевание, к тому же, необходимо предотвратить распространение инфекции по организму. Для этого используют антибиотики цефалоспориновго или фторхиноловоновго ряда, которые вводят парентерально. Общие симптомы воспаления хорошо поддаются коррекции при приеме системных глюкокортикоидов.

Обычно этих мер бывает достаточно, чтобы вылечить воспаление слезной железы. Симптомы, лечение и профилактика этого заболевания не составляют значительных трудностей для врача-офтальмолога. Главное, чтобы пациент вовремя обратился за помощью.

Источник