Воспаления в подмышечной области фото

У кого гидраденит бывает чаще всего?

У женщин среднего возраста чаще развивается подмышечный гидраденит, как следствие травмы во время эпиляции или бритья. У мужчин страдает паховая зона. В целом заболевание развивается у людей возрастом от 15 до 55 лет, поскольку апокриновые железы активно функционируют именно в детородном периоде. Нередко развитию воспаления способствуют нарушения правил личной гигиены. Заболевание может принимать рецидивирующую форму.

В группе риска люди с темной кожей, поскольку протоки желез у них широкие и короткие, бактериям легко по ним проникнуть внутрь.

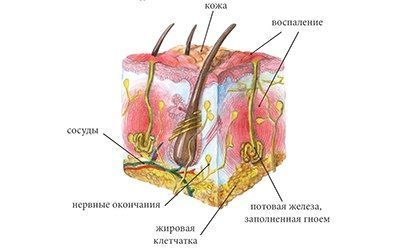

Причины гидраденита

Возбудителем гидраденита чаще всего являются стрептококк и стафилококк, но может быть кишечная палочка и другие микробы.

Наиболее частые причины гидраденита и провоцирующие факторы:

- повышенная потливость;

- ожирение;

- болезни кожи – опрелости, экзема;

- эндокринные болезни, особенно сахарный диабет;

- нарушение правил личной гигиены;

- чрезмерное использование дезодорантов;

- тяжелые условия труда – запыленность, вредные выбросы;

- иммунодефицитные состояния;

- грубая депиляция, травмы при бритье, расчесах;

- ношение тесной одежды, приводящее к возникновению потертостей кожи;

- наличие в организме очага бактериальной инфекции;

- выраженные стрессовые состояния;

- наследственные анатомические особенности строения апокриновых желез.

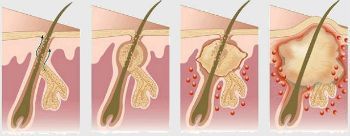

Как проявляется гидраденит?

Симптомы гидраденита типичны, их трудно спутать с другими заболеваниями. Первоначальное проявление – упорный зуд, далее возникают мелкие подкожные узелки, которые с каждым днем увеличиваются. Процесс сопровождается болью, дискомфортом и даже ограничением движений. Узелки постепенно увеличиваются, начинают выступать над уровнем кожи. Окружающие ткани отекают, приобретают багрово-синюшный оттенок. Далее следует размягчение нескольких узелков, открываются отверстия, выделяющие гной, иногда с примесью крови.

Народное название («сучье вымя») болезнь получила из-за характерного внешнего вида пораженного участка: отечной покрасневшей окружности с выделениями белого цвета.

Общее состояние страдает мало, лихорадки обычно не бывает. Ощущается дискомфорт и незначительное недомогание. Присоединение симптомов общей интоксикации говорит либо о распространении инфекции, либо о развитии осложнений.

Вскрытие гнойника улучшает общее состояние, боль стихает, подвижность увеличивается. Если нет осложнений, то гнойники полностью опорожняются и заживают с образованием втянутого рубца. Весь цикл развития болезни при своевременной помощи составляет 2 недели.

Иногда течение болезни становится хроническим, когда воспаляются расположенные рядом потовые протоки. В этом случае на пораженной области чередуются старые рубцы от заживших язв и свежие участки нагноений. Образуется болезненный инфильтрат, кожа над которым бугристая и воспаленная. Такое состояние может длиться месяц и дольше. В этом случае может понадобиться стационарное лечение.

Осложнения гидраденита

У ослабленных людей или у оставленных без медицинской помощи может развиться абсцесс или флегмона, крайне редко – сепсис. Нередко провоцирующим фактором развития осложнений становится ВИЧ/СПИД.

Наиболее вероятная причина развития осложнений – отсутствие ухода за кожей, окружающей воспаленную железу. На грязной, мацерированной или мокнущей коже инфекция распространяется очень быстро, захватывая все новые участки. Для формирования абсцесса достаточно, чтобы воспалились несколько рядом расположенных желез. При этом гнойники сливаются, расплавляя соседние ткани, разрушая подкожную клетчатку, иногда достигая мышц.

Флегмона – следующая стадия развития гнойника. Это разлитое воспаление, которое наиболее бурно развивается в подкожной клетчатке. Флегмона может развиться как вблизи места первичного воспаления, так и на отдаленном участке.

Абсцесс и флегмона сопровождаются признаками общей интоксикации, резко утяжеляющими состояние пациента.

Сепсис возникает при попадании патогенных микробов в общий кровоток. При этом гнойники могут образовываться в любом органе, это крайне опасное состояние.

Особенности диагностики

Характерная клиника, как правило, не оставляет сомнений. При гидрадените нет некротического стержня, как у фурункула. При сомнениях относительно возбудителя (туберкулез, лимфогранулематоз) выполняют бактериальный посев отделяемого, устанавливая чувствительность к антибиотикам. В общем анализе крови может быть воспалительный сдвиг (лейкоцитоз, увеличение СОЭ). При хроническом и рецидивирующем течении определяют иммунный статус.

Консервативное лечение

Наиболее успешно лечение гидраденита на ранних стадиях, когда воспаление только начинается или затронуты 1-2 железы. Пациент может обратиться за помощью к дерматологу.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию специалиста-дерматолога.

- Первичная консультация – 3 200

- Повторная консультация – 2 000

Записаться на прием

Терапевтическая тактика зависит от многих факторов: места расположения гидраденита, возраста, пола, сопутствующих болезней, общего уровня здоровья.

При воспалении единичной железы или далеком расположении друг от друга, самое главное – тщательно ухаживать за окружающей кожей, многократно протирать ее любым спиртом (борным, салициловым, камфарным). Постоянное удаление выделений вкупе с дубящим действием спирта поможет предотвратить расползание инфекции. Волосы вокруг места воспаления нужно аккуратно выстричь.

Принимать ванны в разгар болезни не следует, купание способствует распространению инфекции. Место воспаления нужно закрыть плотной повязкой, закрепить ее пластырем и воспользоваться душем.

Чтобы окончательно выздороветь, нужно хотя бы 3 месяца соблюдать диету с ограничением сладостей, алкоголя, пряностей и приправ. Рекомендуется лечебное питание, укрепляющее защитные силы. Нужно есть много овощей и фруктов, богатых природными соединениями: капуста, яблоки, цитрусовые, морковь, шиповник, грецкие орехи. Полезны такие природные стимуляторы, как настойки элеутерококка и женьшеня, сок подорожника, отвар шиповника. Желательно дополнить питание аптечными поливитаминами.

Консервативное лечение назначает врач. Чаще всего это антибиотики – полусинтетические тетрациклины или других групп, которые подбираются по результатам бактериального обследования. В случае обнаружения стафилококков может применяться соответствующий гамма-глобулин или вакцина.

До тех пор, пока гнойники окончательно не сформировались, требуется обработка кожи различными антисептиками: крепким (96%) спиртом, бриллиантовым зеленым, настойкой йода. Если площадь воспаления обширная, ее обкалывают растворами антибиотиков с новокаином. Иногда требуются полуспиртовые повязки, которые меняют по мере высыхания. Мази использовать нельзя, они увеличивают площадь нагноения.

Ни в коем случае нельзя пытаться выдавить или как-то иначе вскрыть гнойник самостоятельно. Любые неумелые манипуляции приводят к распространению гноя в тканях, что ведет только к ухудшению состояния. Вероятность осложнений при таком подходе многократно возрастает.

Хирургическое лечение гидраденита

Хирургическое вмешательство требуется тогда, если центр воспаления уже размягчился или произошло самопроизвольное вскрытие гнойника. При этом вскрывать и дренировать один гнойник не имеет смысла, потому что в толще тканей находится множество мелких формирующихся нагноений. Выполняют широкий разрез, дающий доступ ко всему воспалительному инфильтрату. Разрез должен доходить до границы здоровой ткани. Удаляют весь гной, а следом – всю жировую клетчатку в зоне воспаления. Устанавливают дренажи, заживление всегда происходит вторичным натяжением.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию хирурга.

- Первичная консультация – 2 700

- Повторная консультация – 1 800

Записаться на прием

При рецидивирующем или хроническом течении, когда воспаления повторяются многократно, требуется радикальная операция. Такое лечение проходит в два этапа.

Вначале область хронического воспаления раскрывают широким разрезом и убирают всю пораженную подкожную клетчатку. Операционную рану залечивают открытым способом, используют необходимые антибиотики.

Когда рана очистится, и в ней появятся здоровые грануляции, производят полное удаление больной кожи и подкожной клетчатки. Образовавшийся дефект закрывают собственным кожным лоскутом пациента, полученным с другого участка. Сохраняют кровоснабжение пересаживаемого лоскута, что значительно ускоряет заживление. Такой прием носит название аутодермопластики.

Разбивка операции на два этапа нужна для того, чтобы добиться полного оздоровления тканей. Если выполнять такую операцию за один этап, кожный лоскут не приживется из-за нагноения, образуется грубый рубец.

Дополнительные методы лечения

В некоторых случаях используется рентгенотерапия, при которой потовые железы разрушаются. Для лечения затяжных и рецидивирующих форм может использоваться ультразвуковая терапия, электрофорез и другие физиотерапевтические методы. Все определяет конкретная клиническая ситуация.

Врачи ЦЭЛТ используют все возможные методы для того, чтобы полностью избавить человека от страданий. От пациента требуется только своевременное обращение к врачу-дерматологу или хирургу.

Источник

Дата публикации: 08.04.2018

Дата проверки статьи: 02.12.2019

Увеличение лимфоузлов под мышками – симптом со стороны лимфатической системы, возникает в ответ на локальные и патологические процессы в организме, и характеризуется увеличением, уплотнением, болезненностью лимфатических узлов. Увеличение лимфатических узлов подмышечной впадины любой природы называют, как лимфаденопатия подмышечных лимфоузлов. Сопутствует иммунным и воспалительным заболеваниям, инфекциям, опухолевым поражениям.

Причины увеличения лимфоузлов под мышками

Увеличение лимфоузлов под мышками – частый признак лимфаденита подмышечных лимфоузлов. Заболевание развивается при условии наличия в организме первичного острого или хронического очага воспаления. Инфекция с током лимфы, крови или контактным путём распространяется в организме, поражает органы лимфатической системы. Воспаление лимфоузлов – предболезненное состояние или симптом таких заболеваний, как:

- острые респираторные вирусные инфекции;

- воспалительные процессы лор-органов: ангина, синусит, гайморит, отит;

- инфекции кожи и слизистых: гнойные раны, стоматит, актиномикоз, фурункулы, экзема;

- бактерии, вирусные инфекции: дифтерия, паротит, скарлатина, ветряная оспа;

- заболевания зубов: пульпит, кариес, остеомиелит;

- венерические патологии: сифилис, гонорея.

Среди других причин, почему увеличенные лимфоузлы в области подмышечной впадины, рассматривают следующие заболевания и патологические состояния:

- нарушение функций эндокринных желез;

- заболевания крови;

- злокачественные и доброкачественные опухоли лимфоидной ткани;

- метастазы в подмышечную впадину;

- рак молочной железы у женщин;

- ушиб в области подмышки, грудной клетки;

- болезни иммунной системы: дерматомиозит, ревматоидный артрит, системную красную волчанку;

- реакцию на лекарственные препараты;

- хронические болезни органов пищеварения.

Типы увеличения лимфоузлов подмышками

Классификацию лимфаденопатии подмышечных лимфоузлов проводят по разным признакам:

- по распространенности патологического процесса бывает: локальная и генерализованная (кроме подмышечных поражаются лимфоузлы из смежных анатомических зон);

- по природе увеличения: опухолевая и неопухолевая;

- по характеру течения: острая (до двух недель), подострая (2-4 недели), хроническая (более месяца);

- по характеру воспалительных изменений: серозная, гнойная, некротическая форма.

При острой форме лимфаденопатии подмышечные лимфатические узлы визуально увеличены в размерах, плотно-эластичные, ощущается боль при пальпации. По мере развития основного заболевания болезненность усиливается, проявляется интенсивной тянущей или стреляющей болью в груди, снижением подвижности.

В случае гнойной формы воспаления лимфоузлов ухудшается общее состояние, развиваются симптомы интоксикации: лихорадка, высокая температура, головная боль, общее недомогание, мышечная слабость, нарушение сна, отсутствие аппетита. Нарастают местные кожные реакции: покраснение, отёк и припухлость в области пораженного лимфоузла, болезненность, которая усиливается при ощупывании, движениях рукой. Далее в области подмышек образуется флюктуация – ограниченная полость с эластичными стенками, заполненная жидкостью: гноем, выпотом, кровью.

Симптомы увеличения лимфоузлов под мышками при хроническом течении иные: лимфоузлы плотные на ощупь и увеличены, ограничены в подвижности, но не болезненны, общее состояние сохраняется в норме.

Методы диагностики

При увеличении подмышечных лимфоузлов необходимо обратиться к лимфологу или флебологу, можно терапевту для установления основного заболевания, причин его развития. В некоторых случаях может понадобиться консультация эндокринолога, инфекциониста, онколога, пульмонолога, маммолога или специалиста другой области.

Врач проводит внешний осмотр, в ходе которого оценивает состояние кожных покровов, размер, плотность, спаянность, четкость границ лимфоузлов в области подмышек, выраженность боли при пальпации.

По показаниям в план диагностики включают разноплановые исследования:

- лабораторные: анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, бактериологический посев материала, туберкулиновую пробу, диагностическую пункцию, биопсию лимфатических узлов;

- аппаратные: рентгенографию грудной клетки, ультразвуковое сканирование лимфатических узлов подмышечной впадины, маммографию, компьютерную томографию брюшной полости.

Специалисты клиник ЦМРТ, чтобы выявить причины увеличения лимфоузлов подмышками, назначают следующие исследования:

К какому врачу обратиться

Первичную диагностику причины, по которой увеличились лимфоузлы подмышками проводит терапевт. После диагностики он либо назначит лечение, либо направит вас к хирургу, маммологу или другому врачу с более узкой специализацией.

Лечение увеличения лимфоузлов подмышками

Курс лечения подбирают в случае конкретного пациента, и зависит от поставленного диагноза. На ранних стадиях и при неопухолевой природе увеличения лимфатических узлов рекомендовано проводить консервативную терапию. Для купирования инфекционно-воспалительных процессов, уничтожения первичного очага инфекции назначают антибактериальные препараты в соответствии с типом возбудителя. Избавиться от боли и воспаления, нормализовать температуру тела помогают нестероидные противовоспалительные лекарства, анальгетики. Показаны тепловые процедуры, компрессы с мазью Вишневского, иммуностимуляторы, витамины.

При гнойной форме лимфаденопатии подмышечных лимфоузлов больного госпитализируют, проводят вскрытие гнойного очага с последующим дренированием и антисептикой. При наличии показаний и опухолевых формах показано хирургическое удаление увеличенных лимфоузлов.

В клиниках ЦМРТ, чтобы вылечить причины увеличения лимфоузлов под мышками используют методы консервативной терапии и хирургическое лечение:

Осложнения чаще вызывает гнойная форма лимфаденопатии подмышечных лимфоузлов. Если сформировавшийся абсцесс вовремя не вскрыть, может произойти непроизвольный прорыв гноя в окружающие ткани. Такие условия благоприятные для развития аденофлегмоны – гнойного воспаления клетчатки вокруг лимфоузлов в области подмышки. К другим осложнениям относят: фистулы (патологические отверстия в теле), лимфатический тромбофлебит, септикопиемию.

Профилактика увеличения лимфоузлов под мышками

Профилактические мероприятия предполагают соблюдение правил личной гигиены, ограничение контакта с животными, своевременную и в полном объеме профилактическую вакцинацию, укрепление иммунитета, правильное питание.

Отзывы пациентов

Точность диагностики и качественное обслуживание – главные приоритеты нашей работы. Мы ценим каждый отзыв, который оставляют нам наши пациенты.

Источник

Увеличение подмышечных лимфоузлов (подмышечная лимфаденопатия) – это чрезмерное разрастание лимфоидных образований в области подмышек, при котором появляются пальпируемые узлы более 1 см в диаметре. Симптом наблюдается при воспалительных заболеваниях и раке груди, гемобластозах, инфекционных процессах. Для выявления первопричин подмышечной лимфаденопатии проводят ультразвуковые, рентгенологические, цитологические, лабораторные исследования. Назначение медикаментов показано только после установления заболевания, спровоцировавшего лимфоидную гиперплазию.

Причины увеличения подмышечных лимфоузлов

Обычно разрастание лимфоидной ткани обусловлено воспалительными патологиями или раком молочных желез у женщин. Симптом также проявляется при инфекциях, лимфопролиферативных процессах и гемобластозах, раке кожи с локализацией около подмышечной области. Реже причиной увеличения лимфоузлов являются частые простуды при синдроме хронической усталости, которые сопровождаются повышенной дифференцировкой лимфоцитов. Подмышечная лимфаденопатия может развиваться при болезни Микулича – аутоиммунном процессе с поражением лимфоидной ткани, слюнных и слезных желез.

Мастопатия

Основными симптомами доброкачественных фиброзно-кистозных изменений молочной железы являются боль и уплотнение, которые чаще возникают во второй половине цикла. Увеличение и болезненность подмышечных лимфатических узлов характерны для 10-15% женщин. Аденоз – одна из форм мастопатии, которая проявляется ограниченным разрастанием железистой ткани в молочной железе, выделениями из соска. Незначительное увеличение аксиллярных лимфоузлов возможно при диффузном варианте поражения.

Мастит

Воспаление молочной железы зачастую начинается у женщин после родов, что вызвано проникновением стафилококковой инфекции на фоне лактостаза. Увеличение лимфатических узлов при лактационном мастите одностороннее, они болезненны при пальпации, подвижны. Женщины жалуются на интенсивные боли в груди, отечность и покраснение кожи грудной железы. Для заболевания характерная высокая температура тела, симптомы интоксикации. Реже наблюдается нелактационный мастит, который возникает вследствие гематогенного заноса инфекции, травм кожи груди. Тяжелым осложнением мастита является абсцесс молочной железы, который протекает с нарушениями общего состояния женщины, сильными болями в пораженной груди, фебрильной лихорадкой.

Рак молочной железы

Первые метастазы при этом злокачественном новообразовании в 60-70% локализуются в подмышечных лимфоузлах, также могут поражаться подключичные и парастернальные лимфоидные образования. Лимфаденопатия обусловлена размножением опухолевых клеток. При пальпации образования плотные, малоболезненные, спаянные с кожей и окружающими тканями. Рак грудной железы может встречаться у мужчин и всегда сопровождается увеличением регионарных лимфатических узлов.

Злокачественная опухоль груди длительное время протекает бессимптомно, при прогрессировании неоплазии появляются жалобы на боли, серозные или кровянистые выделения из соска. Другие клинические симптомы зависят от варианта заболевания: при раке Педжета наблюдаются эрозии соска и ареолы, сопровождающиеся мокнутием, трижды негативный рак характеризуется быстрым развитием и метастазированием. При сочетании увеличенных лимфоузлов с другими настораживающими симптомами женщине следует как можно скорее обратиться к маммологу.

Специфические инфекции молочных желез

При таких инфекционных заболеваниях подмышечная лимфаденопатия бывает обусловлена как непосредственным размножением возбудителя в очагах лимфоидной ткани, так и повышенной стимуляцией иммунной системы антигенами микроорганизмов. Увеличенные лимфоузлы обычно имеют эластичную консистенцию, не спаяны с соседними анатомическими структурами. К разрастанию лимфоидной ткани приводят:

- Сифилис молочных желез. Первичный аффект (твердый шанкр) чаще локализуется в области ареолы и имеет вид язвы с подрытыми краями и синюшно-красным дном, которая окружена безболезненным инфильтратом. Уплотнение и увеличение подмышечных узлов развивается через 2-3 недели после появления кожного дефекта. Через полтора-два месяца язва заживает, стихают проявления лимфаденопатии, что свидетельствует о начале вторичного периода.

- Туберкулез молочных желез. Для инфекции характерно сочетание признаков общей интоксикации с увеличением и уплотнением пораженной груди, что обусловлено формированием туберкулезного узла. Над образованием может определяться гиперемия кожи, позже возникает флюктуация и размягчение очага. Лимфоузлы подмышечной зоны плотные, болезненные, часто образуют конгломераты. При кавернозном распаде очага могут формироваться свищевые ходы.

Болезни системы крови

При лимфопролиферативных состояниях увеличение узлов подмышечной области обусловлено патологическим повышением выработки и дифференцировки клеток белой крови под воздействием канцерогенных факторов. К категории гемобластозов относят две большие группы заболеваний – лимфомы, при которых первичный очаг расположен в периферических лимфоидных образованиях, и лейкозы, протекающие с поражением костного мозга. Патологии отличаются тяжелым течением с выраженным нарушением общего состояния. Признаками подмышечной лимфаденопатии проявляются:

- Лимфома легкого. Заболевание характерно для людей после 50-60 лет, протекает с упорным кашлем, периодическим кровохарканием, болями в области груди. Подмышечные и шейные лимфоузлы увеличены, болезненны. Сходная симптоматика наблюдается и при лимфомах средостения. В таком случае происходит сдавление крупных сосудов и нервных стволов с появлением одутловатости лица и шеи, осиплости голоса.

- Лимфогранулематоз. Зачастую первым признаком лимфопролиферативного процесса становится увеличение периферических лимфатических узлов, включая подмышечные, которое пациенты обнаруживают самостоятельно. Позже в процесс вовлекается лимфоидная ткань средостения, могут поражаться другие органы: легкие, кишечник и селезенка, костная система. У больных снижается масса тела, выявляются субфебрильная или фебрильная лихорадка, повышенная потливость.

- Лейкемия. Болезнь является следствием первичного поражения костного мозга, что приводит к неконтролируемому размножению клеток-предшественников лейкоцитов с их диссеминацией по всему организму. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела, артралгий и миалгий, усиленной кровоточивости и кровоизлияний в слизистые оболочки. Характерна подмышечная и шейная лимфаденопатия, спленомегалия, поражение слюнных желез.

- Хронический лимфолейкоз. В основе патологии лежит чрезмерное размножение зрелых В-лимфоцитов с их накоплением в периферических органах – лимфоузлах, печени, селезенке. Пик заболеваемости приходится на возраст 55-65 лет, чаще болеют мужчины. Сначала происходит увеличение подмышечных узлов, затем в процесс вовлекаются лимфоидные образования средостения и брюшной полости, паховой области.

- Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром. Поражение возникает вследствие мутации генетического аппарата и сопровождается гепатоспленомегалией, лимфаденопатией, угнетением процессов кроветворения. Манифестация синдрома может происходить у младенцев на 15-20 день после рождения. В случае соматической мутации признаки обнаруживаются в подростковом возрасте. В 20% случаев процесс осложняется развитием лимфомы.

- Синдром Сезари. Патология обусловлена первичным поражением Т-лимфоцитов и проявляется характерной триадой признаков: эритематозными пятнами на коже, увеличением подмышечных, паховых или бедренных лимфоузлов, появлением в крови типичных клеток со складчатыми ядрами. Характерно повышение температуры до фебрильных цифр, озноб, слабость. Больные могут жаловаться на интенсивный зуд и жжение кожи.

Инфекционные болезни

Заболевания, сопровождающиеся внедрением чужеродных микроорганизмов, зачастую протекают с явлениями лимфаденопатии. Это обусловлено ускоренным делением и антигензависимой дифференцировкой лимфоцитов. Чаще увеличение подмышечных лимфоузлов наблюдается при инфицировании палочкой Коха и туберкулезной интоксикации, что связано с путем проникновения возбудителя и анатомическими особенностями лимфооттока от органов грудной клетки. Наиболее распространенные причины подмышечной лимфаденопатии:

- Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Эта локализация патологического процесса наиболее типична для детского возраста. Болезнь характеризуется длительным бессимптомным течением, иногда пациенты жалуются на беспричинную слабость, повышенную потливость в ночное время, субфебрильную температуру тела. В последующем процесс распространяется на лимфоузлы подмышки. Вследствие сдавления крупных бронхов беспокоит сухой битональный кашель, затруднение выдоха.

- Токсоплазмоз. Лимфаденопатия подмышечной и паховой областей более характерна для генерализованного варианта заболевания, который протекает с общей интоксикацией, миалгиями и артралгиями, фебрильной лихорадкой. На коже появляется распространенная макулопапулезная сыпь, которая не затрагивает волосистую часть головы. При токсоплазмозе наблюдается гепатоспленомегалия, миокардиты, менингоэнцефалиты.

- Бругиоз. Заболевание вызвано проникновением в организм человека нематод и подразделяется на острую и хроническую стадии. Острая фаза инфекции отличается обильной уртикарной сыпью на коже, повышением температуры до 39°С, увеличением паховых и подмышечных лимфатических образований. Беспокоят боли в верхних и нижних конечностях, связанные с развитием лимфангитов. При хронической форме инфекция обостряется около 2-3 раз в год.

Обследование

При жалобах на увеличение подмышечных лимфоузлов следует обратиться к врачу-гематологу, который назначит комплексное обследование. Диагностический поиск направлен на выяснение первопричины возникновения лимфаденопатии и оценку морфологической структуры пораженного лимфоидного образования. Наиболее информативными являются такие методы исследования, как:

- Ультразвуковое исследование. УЗИ лимфоузлов проводится для изучения морфологических особенностей лимфоидного образования, уточнения его размеров и связи с другими анатомическими структурами. Метод недостаточно специфичен и чаще назначается для скринингового исследования.

- Пункционная биопсия. Забор клеток из увеличенного подмышечного узла с последующим цитологическим анализом рекомендован при подозрении на гемобластоз. Биопсия узла позволяет дифференцировать воспалительные заболевания от злокачественных опухолей системы крови.

- Клиническое исследование крови. Общий анализ крови необходим для определения наличия и степени активности воспалительного процесса. Диагностическую ценность имеет резкое повышение количества некоторых видов клеток или появление недифференцированных клеток-предшественников.

- Рентгенологическое обследование. Всем женщинам с жалобами на подмышечную лимфаденопатию показана маммография с целью исключения онкопатологии. У молодых женщин более информативно УЗИ молочных желез, что обусловлено повышенной плотностью тканей груди.

Для подтверждения предварительного диагноза могут потребоваться дополнительные исследования и консультации других специалистов. При возможном туберкулезе рекомендованы рентгенография легких в двух проекциях, посев мокроты, туберкулиновые пробы. В сомнительных случаях для исключения гемобластозов выполняют биопсию костного мозга. Серологические исследования назначают для обнаружения антител к инфекционным агентам или тканям собственного организма (при аутоиммунных процессах).

УЗИ лимфатических узлов подмышечной области

Симптоматическая терапия

Тактика ведения пациентов с подмышечной лимфаденопатией предполагает назначение лечения только после постановки точного диагноза. Если увеличение лимфоузлов обусловлено воспалительными или инфекционными болезнями, оно самостоятельно исчезает после проведения этиотропной и патогенетической терапии. При злокачественных новообразованиях молочных желез и гемобластозах назначают комплексное лечение с комбинацией консервативных и хирургических методов.

Источник